Иммуногенный гибридный полипептид против ожирения и вакцинная композиция на его основе

Иллюстрации

Показать всеИзобретение касается иммуногенного гибридного полипептида, включающего миметический пептид В-клеточного эпитопа аполипопротеина В-100, в котором С-конец миметического пептида слит с N-концом Т-хелперного эпитопа. Аминокислотные последовательности вариантов полипептида представлены в описании. Описан способ получения указанного полипептида, предусматривающий использование клетки-хозяина, трансформированной рекомбинантным экспрессионным вектором, включающим ген, кодирующий указанный полипептид. Изобретение также касается вакцинной композиции, включающей указанный иммуногенный гибридный полипептид, для предупреждения или лечения ожирения, рекомбинантного экспрессионного вектора и клетки-хозяина. Полипептид по изобретению демонстрирует превосходную активность против ожирения без индукции иммунных реакций или тяжелых побочных эффектов. 5 н. и 10 з.п. ф-лы, 17 ил., 4 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение имеет отношение к иммуногенному гибридному полипептиду, который включает аминокислотную последовательность миметического пептида В-клеточного эпитопа аполипопротеина В-100, в котором С-конец миметического пептида слит с N-концом Т-хелперного эпитопа; и к вакцинной композиции для предупреждения или лечения ожирения, включающей этот полипептид.

Уровень техники

В последнее время в Корее постепенно участились случаи атеросклероза и сосудистых атеросклеротических заболеваний (CAD, coronary atherosclerotic disease), являющиеся основной причиной возросшей смертности и возникающие из-за перехода к пище, предпочитаемой на Западе. Сывороточные липиды, вызывающие эти заболевания, включают холестерин, триглицериды (TG), свободные жирные кислоты и фосфолипиды. Они образуют липопротеины с аполипопротеинами и транспортируются через кровяное русло. Среди них липопротеины низкой плотности (LDL, low density lipoproteins) функционируют для транспортировки в основном TG и холестерина, и изменение в уровне LDL-холестерина является указанием для прогноза заболеваний.

LDL-холестерин, который является главным фактором заболеваний, ассоциированных с обменом липидов у взрослых людей, присоединяется к рецепторам LDL на плазматической мембране клеток любых тканей и хранится и используется в ткани. Альтернативно, LDL-холестерин поглощается гистофагоцитами и гидролизуется, свободный холестерин переносится к липопротеинам высокой плотности (HDL) вместе с липопротеином Е для рециркуляции в печени или превращается в желчную соль для выделения. Во время этого процесса аполипопротеин выполняет очень важные функции для поддержания структурного гомеостаза липопротеинов, служит как кофактор для фермента липопротеинлипазы и играет решающую роль в связывании со специфическим рецептором на плазматической мембране.

Аполипопротеин В-100 (Аро В-100) является главным белковым компонентом LDL и также присутствует в липопротеинах промежуточной плотности (IDL) и липопротеинах очень низкой плотности (VLDL). Таким образом, если в крови индуцируются антитела, узнающие аро В-100, будет легко происходить выведение LDL фагоцитами. В этой связи некоторые недавние исследования были сфокусированы на применении вакцин для снижения уровня плазматического LDL-холестерина и уменьшения случаев атеросклероза. Антитела, индуцированные с помощью такой антихолестериновой вакцинной терапии, относятся к IgM-типам, которые, как полагают, связываются с VLDL, IDL и LDL, такая стратегия предполагает возможность разработки вакцин для предупреждения и лечения гиперхолестеринемии и атеросклероза (Bailey et al., Cholesterol vaccines. Science 264, 1067-1068, 1994; Palinski W. et al., Proc Natl Acad Sci U.S.A. 92, 821-825, 1995; Wu R., de Faire U. et al., Hypertension. 33, 53-59, 1999). Также аполипопротеин В-100 представляет собой огромную белковую молекулу, которая включает 4560 аминокислотных остатков, содержит сигнальный пептид из 24 аминокислотных остатков и имеет молекулярную массу более чем 500 кДа (Elovson J. et al., Biochemistry, 24:1569-1578, 1985). Так как аполипопротеин В-100 секретируется в основном с помощью печени и представляет собой амфипатическую (гидрофильно-гидрофобную) молекулу, он может взаимодействовать с липидными компонентами плазматических липопротеинов и водным окружением (Segrest J.P. et al., Adv. Protein Chem., 45, 303-369, 1994). Аполипопротеин В-100 стабилизирует размер и структуру LDL-частиц и играет важнейшую роль в контроле гомеостаза плазматического LDL-холестерина через связывание с его рецептором (Brown M.S. et al., Science, 232, 34-47, 1986).

Корейская патентная публикация №2002-0018971, опубликованная для всеобщего ознакомления и зарегистрированная авторами настоящего изобретения, описывает пептид, миметирующий эпитоп аро В-100, обладающий эффектом против ожирения. Однако эта публикация только раскрывает тот факт, что миметирующий пептид В-клеточного эпитопа обладает эффектом против ожирения.

До настоящего изобретения в литературе отсутствовали сообщения об увеличении иммуногенности аполипопротеина с помощью слияния В-клеточного эпитопа аполипопротеина и Т-клеточного эпитопа, за исключением попытки повысить иммунные ответы с помощью применения белкового носителя или адъюванта.

Как описано в американском патенте U.S. Pat. №5843446, в котором гормон, высвобождающий лютеинизирующий гормон (LHRH), конъюгируют с другим белком для повышения иммуногенности LHRH, основная часть иммунных ответов направлена скорее на белок-переносчик, чем на LHRH, что приводит к иммунному подавлению, вызванному переносчиком. Таким образом, для выбора дополнительных материалов и определения соединительных структур и соединительных участков, способных повысить иммуногенность В-клеточного эпитопа, необходимы дальнейшие интенсивные усилия.

Было предпринято много попыток слияния гаптена с белком-переносчиком для повышения иммуногенности гаптена, но они не привели к получению стабильных повышающих эффектов. В частности, линейное слияние В-клеточного эпитопа и Т-клеточного эпитопа, как в настоящем изобретении, привело к потере иммуногенности в соответствии с ориентацией эпитопов, типом каждого эпитопа и т.п. (Francis M.J. et al., Nature 330, 168-170, 1987), а в присутствии линкера привело к пониженной иммуногенности (Partidos С.et al., Mol. Immunol. 29, 651-658, 1992). То есть не существует непротиворечивого правила, применимого к разработке пептидных вакцин, и эффективность разрабатываемых вакцин также непредсказуема. По указанным выше причинам, если сильно гидрофобный пептид PBl4, который является пептидом, миметирующим аро-В, сливают с Т-клеточным эпитопом, антигенный участок может быть помещен внутрь слитого белка, что приводит к уменьшению его способности индуцировать иммунные реакции.

На основании этого авторы настоящего изобретения предприняли различные попытки для повышения иммуногенности PBL4, который является миметическим пептидом В-клеточного эпитопа аполипопротеина В-100 и который обладает эффектом против ожирения. В результате гибридный полипептид, в котором N-концевая часть Т-хелперного эпитопа слита с С-концевой частью миметического пептида, продемонстрировал превосходный иммуноусиливающий эффект, указывающий на то, что полипептид эффективен для предупреждения или лечения ожирения. Это было неожиданным результатом, так как гибридные полипептиды демонстрируют прекрасную активность против ожирения без индукции иммунных ответов, которые нейтрализуют полезные активности или эффекты В-клеточного эпитопа аполипопротеина В-100, и не вызывают опасные побочные эффекты.

Раскрытие изобретения

В одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает иммуногенный гибридный полипептид, который включает аминокислотную последовательность миметического пептида В-клеточного эпитопа аполипопротеина В-100 и в котором С-концевая часть миметического пептида слита с N-концевой частью Т-хелперного эпитопа.

В другом аспекте настоящее изобретение обеспечивает вакцину для предупреждения или лечения ожирения, которая включает иммуногенный гибридный полипептид, который включает аминокислотную последовательность миметического пептида В-клеточного эпитопа аполипопротеина В-100 и в котором С-концевая часть миметического пептида слита с N-концевой частью Т-хелперного эпитопа.

В другом аспекте настоящее изобретение обеспечивает рекомбинантный вектор, включающий ген, кодирующий иммуногенный гибридный полипептид, трансформант, включающий рекомбинантный вектор и способ получения гибридного полипептида с помощью культивирования клеток-хозяев, трансформированных рекомбинантным вектором.

Краткое описание фигур

Указанные выше другие объекты, детали и другие преимущества настоящего изобретения будут более ясно поняты из следующего детализированного описания, включающего фигуры [в обозначении продуктов прописная "р" относится к ДНК (плазмида), например pBl4Т - рекомбинантная плазмида, кодирующая пептид PBl4Т, где заглавная "Р" относится к пептиду], в которых:

Фиг.1 демонстрирует способ конструирования pBl4Т;

Фиг.2 демонстрирует результаты расщепления PBl4Т с помощью рестриктаз;

Фиг.3 демонстрирует последовательность ДНК PBl4Т и аминокислотную последовательность, предсказанную из нее;

Фиг.4 демонстрирует результаты анализа SDS-PAGE (электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия) для экспрессии PBl4T в трансформированной линии Escherichia coli M15/pBl4T, которая была обработана IPTG для индукции экспрессии PBl4Т, где экспрессированный рекомбинантный PBl4T указан стрелкой (М: предварительно окрашенный маркер молекулярной массы белков; дорожка 1: Е.coli M15, не индуцированная IPTG; и дорожки 3-7: IPTG-индуцированная Е.coli M15/pBl4T, собранная через 1, 2, 3, 4 и 5 ч, соответственно, после индукции IPTG);

Фиг.5 демонстрирует результаты анализа SDS-PAGE для экспрессии PBl8 в трансформированной линии Escherichia coli M15/pBl8, которая была обработана IPTG для индукции экспрессии PBl8, где экспрессированный рекомбинантный PBl8 указан стрелкой (М: предварительно окрашенный маркер молекулярной массы белков; дорожка 1: Е.coli M15, не индуцированная IPTG; и дорожки 3-7: IPTG-индуцированная Е.coli M15/pBl8, собранная через 1, 2, 3, 4 и 5 ч, соответственно, после индукции IPTG);

Фиг.6 демонстрирует результаты анализа SDS-PAGE супернатанта после центрифугирования (дорожка 1) и осадка (дорожка 2) лизата Е.coli, где экспрессированный PBl4Т указан стрелкой и обнаруживается в осадке;

Фиг.7 демонстрирует результаты анализа SDS-PAGE лизата Е.coli (дорожка 1: целый лизат; дорожка 2: супернатант после центрифугирования; дорожка 3: осадок после центрифугирования), где экспрессированный PBl8 указан стрелкой и обнаруживается в осадке;

Фиг.8 демонстрирует результаты вестерн-блоттинга очищенного PBl4Т с кроличьим антителом к PBl4 (А) и моноклональным антителом к preS2 (В) (дорожка 1: Е.coli M15; дорожка 2: Е.coli M15/pBl4T, не индуцированная IPTG; дорожка 3: IPTG-индуцированная Е.coli M15/pBl4T, собранная через 3 ч после индукции IPTG);

Фиг.9 демонстрирует профиль элюции PBl4, полученный аффинной хроматографией на колонке Ni-NTA с помощью линейного градиента имидазола;

Фиг.10 демонстрирует профиль элюции PBl4Т, полученный аффинной хроматографией на колонке Ni-NTA с помощью линейного градиента имидазола;

Фиг.11 демонстрирует профиль элюции PBl8, полученный аффинной хроматографией на колонке Ni-NTA с помощью линейного градиента имидазола;

Фиг.12 демонстрирует способ конструирования pTBl4;

Фиг.13 демонстрирует результаты вестерн-блоттинга очищенного PBl4, PBl4Т и PTBl4 с мышиным моноклональным антителом к preS2 и козьим антителом к мышиным IgG, конъюгированным с пероксидазой хрена (А) и с антисывороткой к PBl4 и козьим антителом к кроличьим IgG, конъюгированным с пероксидазой хрена (В);

Фиг.14 демонстрирует последовательность ДНК TBl4/pQE30 и аминокислотную последовательность, предсказанную из нее;

Фиг.15 представляет собой график, показывающий прирост веса тела белых крыс линии Sprague Dawley (SD) в нормальной, имитирующей и вакцинированной группах, в которых нормальной группе вводили PBS, имитирующей группе вводили овальбумин, вакцинированной группе вводили PBl4, конъюгированный с овальбумином (PBl4+OVA); и в другой вакцинированной группе которой вводили пептид PBl4T; каждый пептид вводили три раза с двухнедельными перерывами; стрелки указывают временные точки, когда проводили вакцинацию;

Фиг.16 представляет собой график, показывающий изменения титра антител к РВ1, индуцированные иммунизацией PBl4, PBl4Т и PTBl4, соответственно; и

Фиг.17 представляет собой график, показывающий уровень триглицеридов, HDL, LDL и общего холестерина в сыворотке.

Осуществление изобретения

В одном аспекте настоящее изобретение имеет отношение к иммуногенному гибридному полипептиду, который включает аминокислотную последовательность миметического пептида В-клеточного эпитопа аполипопротеина В-100 и в котором С-концевая часть миметического пептида слита с N-концевой частью Т-хелперного эпитопа.

В стратегии повышения иммуногенности аполипопротеина настоящее изобретение планирует обеспечить иммуногенный гибридный полипептид, в котором Т-клеточный эпитоп слит с миметическим пептидом В-клеточного эпитопа аполипопротеина, в особенности аполипопротеина В-100 (аро В-100). Когда Т-клеточный эпитоп соединен с миметическим пептидом В-клеточного эпитопа аро В-100, PBl4 обладал улучшенной способностью индуцировать иммунные ответы и демонстрировал вакцинную эффективность более продолжительный период времени и, таким образом, обладал улучшенным эффектом, направленным против ожирения.

Термин "миметический пептид эпитопа" так, как он применяется в тексте, имеет отношение к пептиду, который имитирует минимальную часть эпитопа, представляющего собой эпитоп, который в достаточной степени сходен с нативным эпитопом, так что он может быть узнаваемым антителом, специфичным к нативному эпитопу, или который способен увеличить связь антитела с нативным эпитопом. Миметический пептид также называют мимотопом. Такой миметический пептид является полезным, так как он узнаваем как "чужой" in vivo и, таким образом, преодолевается проблема самотолерантности иммунных ответов. Миметический пептид В-клеточного эпитопа аро В-100 узнается антителом, специфически связывающимся с аро В-100. Антитело, специфически связывающееся с аро В-100, включает поликлональные и моноклональные антитела, которые специфически узнают и связывают аро В-100 и его фрагменты, например Fc, Fab и F(ab′)2.

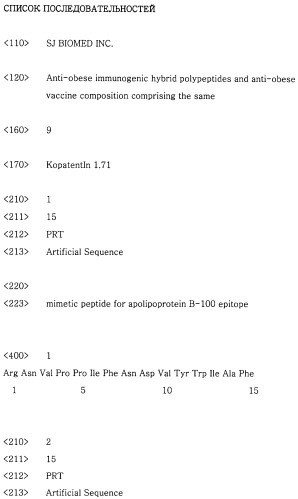

Миметический пептид В-клеточного эпитопа аро В-100 в соответствии с настоящим изобретением включает аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ Nos. 1, 2 и 3. Таким образом, в предпочтительном аспекте настоящее изобретение имеет отношение к иммуногенному гибридному полипептиду, который включает аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID Nos.1, 2 и 3, и в котором С-концевая часть пептида, узнаваемая антителом, специфически связывающимся с аро В-100, слита с N-концевой частью Т-хелперного эпитопа.

Авторы настоящего изобретения получили миметические пептиды (SEQ ID Nos.1, 2 и 3), которые узнаются моноклональным антителом к аро В-100, Mab B9 или Mab B23, из библиотеки фагового отображения пептидов с помощью биопэннинга указанной библиотеки.

Миметический пептид эпитопа аро В-100, который включает аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID Nos.1, 2 и 3, может существовать в мономерной форме, которая состоит из единственной копии аминокислотной последовательности, имеющей любой единственный из номеров SEQ ID, или для дальнейшего повышения иммуногенности миметического пептида может быть в мультимерной форме, в которой две или более, предпочтительно от трех до восьми и более предпочтительно от трех до шести, копии аминокислотных последовательностей, имеющих любой отдельный номер из номеров SEQ ID, соединенных между собой. Наиболее предпочтительным является тетрамер (SEQ ID No.4), в котором 4 копии соединены между собой. Если миметический пептид находится в мультимерной форме, аминокислотные последовательности каждой копии, содержащей мономер, могут ковалентно сшиваться непосредственно или с помощью линкера. Если аминокислотные последовательности сшиваются через линкер, линкер может состоять из одного-пяти аминокислотных остатков, которые выбирают из, например, глицина, аланина, валина, лейцина, изолейцина, пролина, серина, треонина, аспарагина, аспарагиновой кислоты, цистеина, глутамина, глутаминовой кислоты, лизина и аргинина. Предпочтительные аминокислоты, полезные в линкере, могут включать валин, лейцин, аспарагиновую кислоту, глицин, аланин и пролин. Более предпочтительно, принимая во внимание простоту генной манипуляции, две аминокислоты, выбранные из валина, лейцина, аспарагиновой кислоты и т.п., могут быть соединены и использованы в качестве линкера. Предпочтительный миметический пептид получают с помощью соединения через линкер двух или нескольких копий аминокислотных последовательностей, выбранных из SEQ ID Nos.1, 2 и 3.

Термин "Т-клеточный эпитоп" так, как он применяется в тексте, имеет отношение к аминокислотной последовательности, которая способна с достаточной эффективностью связывать молекулы МНС класса II и стимулировать Т-клетки или которая способна связываться с Т-клетками в комплексе с МНС класса II. В этом случае Т-клеточный эпитоп узнается специфическим рецептором, присутствующим на Т-клетках, и функционирует для обеспечения сигнала, необходимого для дифференцировки В-клеток в клетки, продуцирующие антитела, и индуцирует цитотоксичные Т-лимфоциты (CTL) для разрушения клеток-мишеней. Т-клеточный эпитоп специальным образом не ограничен до тех пор, пока он стимулирует Т-клетки и усиливает иммунные реакции; и имеется в распоряжении множества белков, пептидов и т.п., подходящих для этой цели. Что касается объектов настоящего изобретения, Т-клеточный эпитоп предпочтительно является Т-хелперным эпитопом. Примеры Т-хелперного эпитопа могут включать Т-хелперные эпитопы поверхностного антигена гепатита В, Т-хелперные эпитопы главного белка внешней мембраны Chlamydia trachomitis, Т-хелперные эпитопы Plasmodium falciparum circumsporozoite, Т-хелперные эпитопы TraT Escherichia coli, T-хелперные эпитопы столбнячного токсоида, Т-хелперные эпитопы дифтерийного токсоида, Т-хелперные эпитопы триозофосфатизомеразы Schistosoma mansoni, T-хелперные эпитопы F-белка вируса кори, последовательности Т-хелперных эпитопов, происходящие из коклюшных вакцин, BCG (Бацилла Кальметта-Герена), полиомиелитных вакцин, вакцин против свинки, краснушных вакцин, вакцин против бешенства, очищенных производных белка туберкулина, гемоцианина моллюска фиссуреллии (keyhole limpet hemocyanin) и их фрагменты или комбинации. Т-клеточный эпитоп может включать вставку, делецию или замещение выбранного аминокислотного остатка в соответствии со специфической целью и может предоставляться в мультимерной форме, в которой соединены два или более различных Т-клеточных эпитопов. В одном воплощении настоящего изобретения применяется поверхностный антиген гепатита В. Геном вируса гепатита В (HBV) имеет размер 3,2 т.п.н., содержит информацию для четырех важных белков и содержит четыре открытые рамки считывания, ген S (антигенный поверхностный белок), ген С (коровый белок), ген Р (ДНК полимераза) и ген X. Ген S разделен на S-участок, кодирующий HBsAg, и участок preS. Участок preS разделен на preS1, кодирующий 108 или 119 аминокислот в зависимости от штаммов HBV, и preS2 (Т-кассета), кодирующий 55 аминокислот независимо от подтипа. Белок HBV preS2 активирует Т-хелперы во время иммунных реакций, стимулируя, таким образом, образование антител против HBV.

Термин "гибридный полипептид" так, как он применяется в тексте, в основном означает пептид, в котором соединены гетерогенные пептиды различного происхождения, и в настоящем изобретении относится к пептиду, в котором соединены В-клеточный эпитоп и Т-клеточный эпитоп. Этот гибридный полипептид можно получить с помощью химического синтеза или с помощью экспрессии и очистки с применением генетической рекомбинации после того, как определен каждый участник. Предпочтительно гибридный ген, в котором генная последовательность, кодирующая В-клеточный эпитоп, присоединена к другой генной последовательности, кодирующей Т-клеточный эпитоп, экспрессируют в клеточной экспрессионной системе. В таком гибридном полипептиде В-клеточный эпитоп и Т-клеточный эпитоп могут быть соединены между собой непосредственно или с помощью соединительного элемента, такого как линкер. При использовании линкера он не должен отрицательно влиять на индукцию иммунных реакций гибридным полипептидом.

Термин "полипептид" так, как он применяется в тексте, является термином, включающим полноразмерную аминокислотную цепь, в которой остатки, включающие две или более аминокислот, соединены с помощью ковалентных пептидных связей и включают дипептиды, трипептиды, олигопептиды и полипептиды. В частности, в настоящем изобретении термин "полипептид" означает гибридный полипептид, в котором соединены два или более пептида, в составе которых несколько или несколько десятков аминокислот ковалентно связаны между собой. Гибридный полипептид настоящего изобретения является полипептидом, в котором соединены два или более пептида, например В-клеточный эпитоп и Т-клеточный эпитоп. Каждая последовательность пептида, составляющего полипептид, включает последовательность, соответствующую указанному выше эпитопу, и может, кроме того, включать последовательность, расположенную вблизи эпитопа. Эти пептиды могут быть сделаны из L- или D-аминокислот или могут представлять собой комбинацию аминокислот в двух различных конфигурациях. Гибридный полипептид настоящего изобретения может полностью состоять из антигенного участка, включающего указанные выше В-клеточный эпитоп, Т-клеточный эпитоп и некоторую последовательность, расположенную вблизи этих эпитопов, и может, кроме того, включать дополнительную последовательность. Однако эта дополнительная последовательность предпочтительно не должна понижать общую иммуногенность. Примером такой дополнительной последовательности может служить линкерная последовательность.

Термин "иммуногенность" так, как он применяется в тексте, относится к способности индуцировать как клеточные, так и гуморальные иммунные реакции для защиты организма против загрязнений (impurities). Вещество, вызывающее такие иммунные реакции, называют иммуногеном. В настоящем изобретении применяют полипептид, имеющий как В-клеточный эпитоп, так и Т-клеточный эпитоп, которые являются иммуногенными веществами.

Авторы настоящего изобретения соединили С-концевую часть PBl4, который представляет собой тетрамерный миметический пептид аро В-100, являющегося функциональным пептидом против ожирения и имеющего в своем составе В-клеточный эпитоп, но дефицитного по Т-клеточному эпитопу, с частью (Т-фрагментом) HBV preS2, имеющей Т-клеточный эпитоп, создав, таким образом, генный фрагмент для экспрессии PBl4Т (Фиг.1). Фрагмент PBl4 получали, используя рестриктазы BamHI и XhoI, а Т-фрагмент получали, используя рестриктазы SalI и Hind III. Фрагмент гена PBl4Т вставляли в вектор pQЕ30 и трансформировали в Е.coli JM109. Появившуюся колонию анализировали с помощью рестрикционного картирования (Фиг.2) и секвенирования ДНК (Фиг.3), и было обнаружено, что она является правильным клоном, в котором В-клеточный эпитоп соединен с Т-клеточным эпитопом. Этот клон обозначили как "pBl4T". Вектор pQE30, применяемый для экспрессии PBl4Т и PBl8, инициирует экспрессию белка от внутреннего стартового кодона, содержащего 6 гистидиновых остатков для удобства при очистке белка, и затем энтерокиназный участок расщепления. Таким образом, экспрессированный PBl4Т имеет молекулярную массу 16,2 кДа, a PBl8 - 16,5 кДа. Белковую экспрессию изучали с помощью электрофоретического анализа SDS-PAGE (электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия) образцов, отобранных в определенные промежутки времени (Фиг.4 и 5).

Таким образом, фактически в настоящем изобретении может быть обеспечен иммуногенный гибридный полипептид с SEQ ID No.9, в котором тетрамерный миметический пептид аро В-100 соединен с поверхностным антигеном HBV preS2.

Иммуногенный полипептид настоящего изобретения может быть получен с помощью химического синтеза или генетической рекомбинации. Предпочтительно гибридный полипептид настоящего изобретения может быть получен с помощью трансформации клеток-хозяев рекомбинантным вектором и выделения и очистки полипептида, экспрессированного в клетке-хозяине.

Таким образом, в другом аспекте настоящее изобретение обеспечивает рекомбинантный вектор, включающий ген, кодирующий иммуногенный гибридный полипептид, и клетку-хозяина, трансформированную рекомбинантным вектором.

В еще одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает способ получения иммуногенного гибридного полипептида с помощью культивирования клетки-хозяина, трансформированного рекомбинантным вектором.

Способ получения иммуногенного гибридного полипептида настоящего изобретения с помощью генетической рекомбинации включает следующие четыре стадии.

Первая стадия предназначена для введения гена, кодирующего гибридный полипептид, в вектор для конструирования рекомбинантного вектора. Вектор, в который вставляют чужеродную ДНК, может быть плазмидой, вирусом, космидой и т.п. Рекомбинантный вектор включает клонирующий вектор и экспрессионный вектор. Клонирующий вектор содержит точку начала репликации, например точку начала репликации плазмиды, фага или космиды, и является "репликоном", который реплицирует экзогенный фрагмент ДНК, присоединенный к вектору. Экспрессионный вектор был разработан для применения в белковом синтезе. Рекомбинантный вектор служит носителем фрагмента чужеродной ДНК, вставленной в него, который обычно означает двуспиральный фрагмент ДНК. Термин "чужеродная ДНК" так, как применяется в тексте, относится к ДНК, происходящей из разных видов, или в значительной степени модифицированной форме нативной ДНК из однородных видов. Также чужеродная ДНК включает немодифицированную последовательность ДНК, которая не экспрессируется в клетках в нормальных условиях. В этом случае чужеродный ген является специфической нуклеиновой кислотой, мишенью для транскрипции, которая кодирует полипептид. Рекомбинантный вектор содержит ген-мишень, который оперативно соединен с транскрипционными и трансляционными экспрессионными регуляторными последовательностями, которые проявляют свои функции в клетках выбранного "хозяина", для того чтобы повысить уровень экспрессии трансфицированного гена в клетке-хозяине. Рекомбинантный вектор представляет собой генетическую конструкцию, которая содержит необходимые регуляторные элементы, к которым оперативно присоединяется вставляемый ген для экспрессирования в клетках организма. Такую генетическую конструкцию получают с применением стандартных методов рекомбинантных ДНК. Тип рекомбинантного вектора специально не ограничен, до тех пор, пока этот вектор экспрессирует ген-мишень во множестве клеток-хозяев, включающих прокариоты и эукариоты, и функционирует для продуцирования белка-мишени. Однако предпочтительным является вектор, который способен крупномасштабно продуцировать чужеродный белок в форме, похожей на нативную форму, в то же время имеющий в своем составе сильный промотор для достижения усиленной экспрессии белка-мишени. Рекомбинантный вектор предпочтительно содержит, по меньшей мере, промотор, стартовый кодон, ген, кодирующий белок-мишень, стоп-кодон и терминирующий кодон. Рекомбинантный вектор, кроме того, может подходящим образом содержать ДНК, кодирующую сигнальный пептид, энхансерную последовательность, 5′- и 3′-нетранслируемый участок гена-мишени, область селективного маркера, репликационную единицу и т.п.

Вторая стадия предназначена для трансформации клетки-хозяина рекомбинантным вектором и культивирование клетки-хозяина. Рекомбинантный вектор вводят в клетку-хозяина для создания трансформанта с помощью метода, описанного Sambrook, et al., Molecular Cloning, A Laboratory Manual (2nd Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory, 1. 74, 1989, метода с применением фосфата кальция или хлорида кальция/хлорида рубидия, электропорации, электроинъекции, химической обработки, например обработки PEG и баллистической трансфекции ("генной пушки", gene gun). Полезный белок можно получить и выделить в крупном масштабе с помощью культивирования трансформанта, экспрессирующего рекомбинантный вектор в питательной среде. В зависимости от типа клеток-хозяев обычную среду и условия культивирования можно выбирать правильным образом. Условия культивирования, включая температуру, рН среды и время культивирования необходимо поддерживать подходящими для роста клеток и продуцирования интересующего белка образом. Клетки-хозяева, которые могут быть трансформированы с помощью рекомбинантного вектора в соответствии с настоящим изобретением, включают как прокариоты, так и эукариоты. Обычно можно применять клетки-хозяева, имеющие высокую эффективность для введения ДНК и обладающие высоким уровнем экспрессии вводимой ДНК. Примеры клеток-хозяев включают известные прокариотические и эукариотические клетки, например Escherichia sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp., Streptomyces sp., грибы и дрожжи, клетки насекомых, такие как Spodoptera frugiperda (Sf9), и клетки животных, такие как СНО, COS 1, COS 7, BSC 1, BSC 40 и ВМТ 10. Предпочтительно можно применять Е.coli.

Третья стадия предназначена для индукции гибридного полипептида для экспрессии и аккумуляции. В настоящем изобретении в качестве индуктора применяли IPTG для индукции экспрессии белка и регулировали время индукции таким образом, чтобы получить максимальный выход белка.

Заключительная стадия предназначена для выделения и очистки гибридного полипептида. Обычно белок, продуцируемый с помощью рекомбинации, можно получить из среды или лизата клеток. Если пептид является мембранно-связанной формой, его можно освободить из мембраны, используя подходящий поверхностно-активный раствор (например, Тритон Х-100) или с помощью ферментативного расщепления. Клетки, применяемые для экспрессии гибридного пептида, могут быть разрушены с помощью множества физических или химических способов, таких как повторное замораживание и оттаивание, обработка ультразвуком, механическое разрушение или с помощью соединения, разрушающего клетки; и гибридный полипептид можно выделить и очистить с помощью обычно применяемых методов биохимического выделения (Sambrook et al., Molecular Cloning: A laboratory Manual, 2nd Ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989; Deuscher, M., Guide to Protein Purification Methods Enzymology, Vol.182. Academic Press. Inc., San Diego, CA, 1990). Неограниченные примеры методов биохимического выделения, включающие электрофорез, центрифугирование, гель-фильтрацию, осаждение, диализ, хроматографию (ионообменную хроматографию, аффинную хроматографию, иммуносорбентную хроматографию, обратнофазовую ЖХВД, гель-фильтрацию при высоком давлении ЖХВД), изоэлектрическое фокусирование и вариации и комбинации этих методов.

Более подробно, в настоящем изобретении генный фрагмент PBl4T лигировали с вектором рQЕ30 и трансформировали в Е.coli. Вектор рQЕ30 применяли для суперпродуцирования белков в Е.coli, так как он содержит промоторный элемент, состоящий из промотора фага Т5 и lac- оперонной системы, использующий IPTG в качестве индуктора. Экспрессию PBl4Т подтверждали с помощью вестерн-блоттинга, в котором в качестве первичных антител использовали два антитела, узнающие PBl4Т: кроличье поликлональное антитело к РВ14 и мышиное моноклональное антитело к preS2, и экспрессированные белки затем очищали. PBl4 и PBl4Т денатурировали 8М мочевиной, так как они нерастворимы, и очищали с помощью аффинной хроматографии с использованием колонки Ni-NTA, применяемой для белков, содержащих концевую гистидиновую метку.

Крыс иммунизировали экспрессированным и очищенным полипептидом и оценивали прирост веса тела крыс, титры сывороточных антител и изменения липидного профиля в сыворотке крови. В результате по сравнению с нормальной группой или группой, вакцинированной неслитым миметическим пептидом, группа, вакцинированная гибридным полипептидом, продемонстрировала пониженный привес тела, высокие титры и устойчивую способность сохранять антитела к миметическому пептиду и пониженный уровень TG и LDL-холестерина.

Не существует постоянного правила, пригодного для разработки пептидной вакцины, и эффективность сконструированных вакцин также непредсказуема. По этим же причинам, если сильно гидрофобный пептид PBl4 сливают с Т-клеточным эпитопом, который является гетерогенным пептидом, антигенная область может оказаться внутри слитого белка, что приводит к снижению его способности индуцировать иммунные реакции. В этой сложной ситуации, чтобы проследить результаты слияния, авторы настоящего изобретения сконструировали гибридный полипептид, в котором миметический пептид эпитопа В-100 соединен с Т-клеточным эпитопом, и продемонстрировали, что гибридный полипептид обладал повышенной иммуногенностью, что приводило к повышенному эффекту против ожирения.

Иммуногенность искусственно синтезированного гибридного полипептида и вакцины, включающей его, достигается в том случае, если В-клеточный эпитоп и Т-хелперный эпитоп присутствуют одновременно. Также эффективность вакцины можно определить в соответствии с ориентацией В-клеточного эпитопа и Т-хелперного эпитопа. То есть способность гибридного полипептида индуцировать иммунные реакции может различаться в зависимости от того, расположен Т-хелперный эпитоп в N-концевой части или в С-концевой части В-клеточного эпитопа (Partidos, С, Stanley, С, and Steward, M, The effect of orientation of epitope on the immunogenicity of chimeric synthetic peptides representing measles virus protein sequences. Molecular Immunology, 29 (5), 651-658, 1992).

Чтобы исследовать эффект ориентации В-клеточного эпитопа и Т-хелперного эпитопа на индукцию иммунных реакций, авторы настоящего изобретения получили фрагмент гена TBl4 с помощью присоединения N-концевой части PBl4 к Т-фрагменту (Фиг.12), отличающемуся от фрагмента гена Bl4Т, вовлеченного в связывание С-концевой части PBl4 с Т-фрагментом. Более подробно, вектор pTBl4 был сконструирован в соответствии с методом, описанным в Примере 9, трансформирован в Е.coli M15 и экспрессирован в ней. Экспрессированный гибридный полипептид PTBl4, который имел концевую гистидиновую метку, был очищен с помощью аффинной хроматографии с применением His-связывающей смолы Ni-NTA.

Чтобы сравнить PTBl4 и PBl4Т по их способности индуцировать иммунные реакции и иммуногенность, крыс линии Sprague Dawley (SD) иммунизировали каждым полипептидом и собирали образцы крови. По сравнению с PBl4 PTBl4 обладал повышенной способностью индуцировать иммунные реакции и период сохранения сывороточного антитела к PTBl4 был более продолжительным. Однако было обнаружено, что эти усовершенствования по иммунизации PTBl4 были на 50-60% менее эффективны, чем для PBl4Т-полипептида (Фиг.16). Такие же результаты были обнаружены для супрессии прироста веса тела крыс (Таблица 2). Эти результаты указывают на то, что полипептид PBl4Т, полученный соединением С-концевой части PBl4 с Т-фрагментом, обладает более сильной иммуногенностью и эффектами против ожирения.

Таким образом, еще в одном аспекте настоящее изобретение имеет отношение к вакцине, направленной на предупреждение или лечение ожирения, включающей иммуногенный гибридный полипептид, который включает аминокислотную последовательность миметического пептида эпитопа аро В-100 и в котором С-концевая часть миметического пептида слита с N-концевой частью Т-хелперного эпитопа.

Можно определить, что иммуноген полезен в качестве вакцины, обладающей хорошей эффективностью, с помощью сравнения уровня ответов на иммуноген и соотношения наблюдаемых индивидуумов. В настоящем изобретении относительно настоящего объекта для того, чтобы обеспечить вакцину для предупреждения и лечения ожирения, оценивали эффект антигена на индукцию иммунных реакций с помощью исследования (а) увеличения веса тела, (б) титров сывороточных антител и (в) изменений липидного профиля в сыворотке крови, определяя таким образом высоко эффективную форму антигена.

Подробнее, 100 мкг каждого из очищенных пептидов PBl4 и PBl4Т вводили внутрибрюшинно 7-недельным белым крысам SD три раза с 2-недельными перерывами, наблюдали изменения веса тела крыс и полученные величины откладывали на графике (Фиг.15). От первой инъекции до повторной иммунизации (вторая инъекция) крысы из каждой группы демонстрировали похожий вес тела, который находился в диапазоне от 292 г до 297 г. Однако через одну неделю после вторичной инъекции наблюдали различие веса тела крыс между вакцинируемыми группами и нормальной и имитационной группами. Это указывает на то, что слабые иммунные реакции, индуцированные первичной инъекцией, усиливались после повторной иммунизации с помощью второй инъекции и что усиленные иммунные реакции приводили к умень