Способ возделывания сои скороспелых сортов с температурным режимом 1901-2200°с на зерно, преимущественно в системе капельного орошения

Иллюстрации

Показать всеСпособ возделывания сои заключается в выполнении ряда операций, таких как: лущение стерни предшественника, обработка почвы гербицидом, внесение удобрений, вспашка с оборотом пласта, ранневесеннее рыхление почвы и выравнивание, предпосевной полив и культивация на глубину 4-5 см, прикатывание почвы до и после посева, боронование всходов, орошение в период вегетации и внесение микроэлементов. Микроэлементы вносят вместе с поливной водой в следующих количествах: в период бутонизации - микроэлементы Мо, В, Со, Mn, Zn и Cu соответственно 72-90, 20-30, 36-72, 18-90, 25-36 и 18-30 г/га; в фазу цветения - Мо 96-120 г/га, В 30-40 г/га, Со 48-96 г/га, Mn 24-120 г/га, Zn 36-48 г/га и Cu 30-42 г/га; в период формирования бобов - Мо 44-55 г/га, В 11-16 г/га, Со 22-44 г/га, Mn 11-55 г/га, Zn 16-22 г/га и Cu 11-16 г/га; в период налива зерна - Мо 35-45 г/га, В 12-18 г/га, Со 18-35 г/га, Mn 10-45 г/га, Zn 14-18 г/га и Cu 12-20 г/га; в период начало - полное созревание зерна - Мо - 58-72, В - 18-25, Со - 28-58, Mn - 15-72, Zn - 16-20 и Cu 10-18 (г/га). Изобретение позволит увеличить урожайность зерна сои на 12-18%, белка - на 8-11%, жира - на 3-7%. 2 ил., 15 табл.

Реферат

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к технологии возделывания сои в условиях орошаемого земледелия.

Известен способ выращивания сои, включающий сплошной посев, в котором, с целью повышения урожайности за счет создания наиболее благоприятных условий созревания, сплошной сев осуществляют не менее чем двумя сортами сои с разницей в сроках созревания не более 25 дней (SU, авторское свидетельство №1471969. А1. М. Кл.4 А01C 7/00. Способ выращивания сои / В.М.Жеребко (СССР). - Заявка №4108226/30-15; Заявлено 16.06.1986; Опубл. 15.04.1989, Бюл. №14).

К недостаткам описанного способа применительно к решаемой нами проблеме - повышение качества зерна сои - относятся низкое содержание белка и жира в зернах из-за недостатка в почве жизненно важных для растений сои микроэлементов.

Известен способ посева, преимущественно семян сои в почву, включающий образование сошником борозды, высев в нее семян, поделку щели на полную глубину заделки семян вдоль одной из стенок борозды и заделку их почвой, в котором борозду выполняют с вертикальным и наклонным участками, при этом проросшие семена укладывают на дно наклонного участка борозды, а контакт семян с влажной почвой создают сдвигом в бок одной из вертикальной и наклонной стенок борозды выполнением смежной щели на полную глубину заделки семян, после чего полость щели заполняют рыхлой почвой с верхнего горизонта, а затем сдвинутый и рыхлый слои уплотняют (RU, патент №2237989. С1. МПК7 А01С 7/00. Способ посева, преимущественно семян сои в почву / А.С.Сарафанов, В.В.Бородычев, A.M.Салдаев, М.Н.Лытов, А.А.Пахомов (RU). - Заявка №2003119518/12; Заявлено 26.06.2003; Опубл. 20.10.2004, Бюл. №23 // Изобретения. Полезные модели. - 2004. - №29).

Описанный способ возделывания сои сокращает время в периоде посев - всходы. Однако в заявленном способе не обеспечивается получение высокого качества зерна сои из-за отсутствия в почве и оросительной воде необходимых микроэлементов.

Известен также способ возделывания сои, включающий уборку предшественника, внесение органических и минеральных удобрений, основную обработку почвы, ранневесеннюю и предпосевную обработки почвы, внесение гербицидов, предпосевную обработку семян и инокуляцию, сев, послепосевное прикатывание, междурядные уходы, вегетационные поливы, некорневую подкормку, борьбу с болезнями и с.-х. вредителями, десикацию, уборку и послеуборочную обработку зерна сои (См. книгу Соя. Биология и технология возделывания /Под редак. доктора с.-х. наук В.Ф.Баранова и В.М.Луканца. Научное издание. - Краснодар, 2005. - 433 с. - С.135-182 или Соя/ Под ред. доктора с.-х. наук Ю.П.Мякушко, канд. с.-х. наук В.Ф.Баранова / ВАСХНИЛ. - М.: Колос, 1984. - 332 с. - С.161-303).

К недостаткам описанного способа, применительно к решаемой нами проблеме - повышение урожайности, увеличение белка и жира в зернах сои и снижение трипсинингибирующей активности - относятся недостаточное количество жизненно важных для растений сои микроэлементов. Внесение последних в виде некорневых подкормок явно недостаточно как по их количеству, так и по их содержанию.

Известен способ возделывания скороспелой сои на зерно, преимущественно в системе капельного орошения, включающий лущение стерни предшественника, обработку почвы гербицидом, внесение удобрений, вспашку с оборотом пласта, ранневесеннее рыхление почвы и выравнивание, предпосевной полив и культивацию на глубину 4-5 см, прикатывание почвы до и после посева, боронование всходов, орошение в период вегетации и внесение микроэлементов (SU, авторское свидетельство №1219539. А. М. кл. А01С 79102, 07.11.1989).

Описанный способ нами принят в качестве наиближайшего аналога.

К недостаткам описанной технологии, принятой нами в качестве наиближайшего аналога, относятся низкое качество зерна сои из-за отсутствия в почве жизненно важных для растений сои микроэлементов: молибдена Мо, бора В, кобальта Со, марганца Mn, цинка Zn и меди Cu.

Сущность заявленного изобретения заключается в следующем.

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, - повышение эффективности возделывания скороспелых сортов сои на семена с разработкой технологических элементов регулирования водного и пищевого режимов почвы при использовании систем капельного орошения.

Технический результат - повышение белка, урожайности и масличности семян сои.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе возделывания скороспелых сортов сои с температурным режимом 1901-2200°С на зерно, преимущественно в системе капельного орошения, включающем лущение стерни предшественника, обработку почвы гербицидом, внесение удобрений, вспашку с оборотом пласта, ранневесеннее рыхление почвы и выравнивание, предпосевной полив и культивацию на глубину 4-5 см, прикатывание почвы до и после посева, боронование всходов, орошение в период вегетации и внесение микроэлементов, согласно изобретению, для скороспелых сортов сои с тепловым режимом 1901-2200°С вместе с поливной водой вносят в период бутонизации микроэлементы Мо, В, Со, Mn, Zn и Cu соответственно 72-90, 20-30, 36-72, 18-90, 25-36 и 18-30 г/га, в фазу цветения - Мо 96-120 г/га, В 30-40 г/га, Со 48-96 г/га, Mn 24-120 г/га, Zn 36-48 г/га, Cu 30-42 г/га, в период формирования бобов - Мо 44-55 г/га, В - 11-16 г/га, Со 22-44 г/га, Mn 16-55 г/га, Zn 11-22 г/га и Cu 11-16 г/га, в период налива зерна - Мо 35-45 г/га, В 12-18 г/га, Со 18-35 г/га, Mn 10-45 г/га, Zn 14-18 г/га и Cu 12-20 г/га, в период начало - полное созревание зерна - Мо 58-72 г/га, В 18-25 г/га, Со 28-58 г/га, Mn 15-12 г/га, Zn 16-20 г/га и Cu 10-18 г/га.

Изобретение поясняется чертежами.

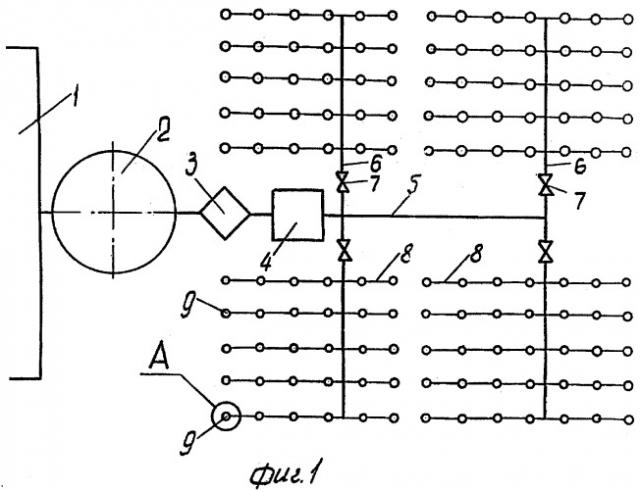

На фиг.1 схематично представлена система капельного орошения для орошения рядков сои скороспелого сорта ВНИИО3-76 при возделывании на светло-каштановых почвах Волгоградской области.

На фиг.2 графиками представлена динамика изменения влажности почвы в слое 0,3-0,5 м при капельном орошении сои по данным 2002 г.

Сведения, подтверждающие возможность реализации заявленного изобретения, заключаются в следующем.

Способ возделывания сои скороспелых сортов на зерно предусматривает обязательное выполнение следующих технологических операций, применяющихся во всех районах возделывания сои: лущение стерни предшественника, обработка почвы гербицидами, внесение удобрений, вспашка с оборотом пласта, ранневесеннее рыхление почвы и выравнивание, предпосевной полив и культивация на глубину 4-5 см, прикатывание почвы до и после посева, боронование всходов, орошение в период вегетации и внесение микроэлементов.

Для завершения репродукционных процессов различным сортам сои требуется от 1600-1700 до 3000°С среднесуточных температур воздуха. Г.С.Посыпановым в зависимости от суммы активных температур, необходимых для полного созревания зерна сои, выделены 9 групп. Третья группа созревания - скороспелые (1901-2200°С).

Сорт сои ВНИИО3-76 выведен во Всероссийском НИИ орошаемого земледелия. Сорт скороспелый (сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С составляет 2100°С), высокоурожайный. Подвид - маньчжурский, разновидность - сордида. Растения полусжатой формы, высокорослые (0,8 м), сильноветвистые с индетерминантным типом роста. Окраска опушения рыжевато-коричневая, бобы светло-коричневые, средней величины. Окраска гипокотиля антоциановая. Семена желтые, рубчик коричневой окраски. Сорт зернового использования, засухоустойчив, отзывчив на орошение, удобрения, стимуляторы роста, устойчив к болезням.

Сорт сои Руно выведен во ВНИИМК в 1996 г. Сорт скороспелый, продолжительность вегетационного периода - 100-105 дней. Высокопродуктивный - 2,26-3,00 т/га, в повторных посевах - 1,42-1,96 т/га. Высота растений - 0,85-1,00 м, нижние бобы располагаются на расстоянии 0,13-0,15 м от поверхности почвы. Форма куста компактная, тип роста полудетерминантный. Опущение растений густое, серого цвета. Содержание белка в семенах - 40,8-41,2%, масла - 21,7-22,6%.

Сорт сои Белгородская 48. Скороспелый сорт: продолжительность вегетационного периода - 107 дней. Нижние бобы прикрепляются на высоте 0,12-0,13 м. Урожайность - 1,4 т/га, масса 1000 семян - 160-170 г. Устойчив к болезням.

Сорт сои Белор. Скороспелый сорт: продолжительность вегетационного периода - 110 дней. Высота растений - 0,70 м, прикрепление нижних бобов на уровне 0,14-0,15 м. Урожайность - 1,52 т/га, масса 1000 семян - 160-170 г. Содержание белка - 34,3%, жира - 22,2%.

Экспериментальная часть по установлению эффективности дробного внесения микроэлементов Мо, В, Со, Mn, Zn и Cu по основным фенофазам сои проводилась на опытном орошаемом участке в период 2002-2004 годы в Дубовском районе Волгоградской области. Были выполнены стандартные определения водно-физических свойств почв в соответствии с действующими рекомендациями.

Почвенный покров опытного участка площадью 10 га представлен легко- и среднесуглинистыми почвами. Активная реакция в пахотном слое слабокислая (рН 5,85-6,05), близкая к нейтральной (см. табл.1). Обеспеченность азотом и подвижным фосфором низкая, обменным калием достаточно высокая. Величина плотности сложения почвы для слоя 0...0,90 м изменялась от 2,25 до 2,65 г/см3, наименьшая влагоемкость - от 19,0 до 19,8%, пористость - от 40 до 44%. Глубина залегания грунтовых вод составляла 8...10 м.

Способ посева сои - широкорядный (0,7 м). Предшественник - ранние овощи. На всех вариантах опыта рельеф, почвенные, гидрологические условия и микроклимат были идентичными. Для исключения влияния почвенных разностей была соблюдена трехкратная повторность каждого варианта. Норма посева - 500 тыс шт./га.

Глубина посева - 4 см ±1 см. Схемой опытов были предусмотрены защитные полосы шириной соответственно 2,2; 10 и 50 м в целях илиминирования взаимовлияния исследуемых вариантов.

Интенсивная система земледелия с культивированием наиболее продуктивных сортов, внесением высококонцентрированных безбалластных азотно-фосфорно-калийных удобрений привела к снижению содержания доступных растениям форм микроэлементов в почвах и, как следствие, к необходимости широкого применения микроудобрений, т.е. удобрений, действующим веществом которых являются микроэлементы. В Российской Федерации и странах ближнего зарубежья во внесении борных удобрений нуждается до 59,5% пахотных земель, кобальтовых - 90,8, марганцевых - 41,3, медных - 64,5, молибденовых - 75,3, цинковых - 83,0%. Потребность этих государств в борных удобрениях в данный момент составляет 12350 т, кобальтовых - 310, марганцевых - 11550, медных - 8740, молибденовых - 2100, цинковых - 7450 т в пересчете на элемент. Эти расчеты произведены на основании агрохимических анализов почв и сложившегося на данном этапе уровня урожайности основных сельскохозяйственных культур. При дальнейшем повышении продуктивности культурных растений потребность в микроудобрениях будет возрастать.

Необходимость внесения микроудобрений устанавливается по содержанию подвижных форм микроэлементов в почве, которое определяется характером материнских пород и растительностью, типом и биологической активностью почвы (табл.2, Куркаев В.Т., Шеуджен А.Х., 2000).

Доступные растениям (подвижные) формы микроэлементов в почве подразделяются на слабоподвижные, которые определяются в вытяжках сильных кислот; среднеподвижные, извлекаемые растворами слабых кислот, также щелочей и кислотными буферами; легкорастворимые, определяемые в водных и углекислотных вытяжках. Важно, чтобы избранная вытяжка при определении подвижной формы того или иного микроэлемента в наибольшей степени соответствовала усвояющей способности корневой системы конкретного растения и объективно отражала степень нуждаемости данного растения в микроудобрении.

Определяющим критерием суждения об обеспеченности почв элементами питания растений, в том числе и микроэлементами, является полевой опыт. В них экспериментально устанавливается соответствие между содержанием в почве подвижных форм элементов, их количеством в растениях и выносом с урожаем, а также соответствие между запасом элемента в почве и эффективностью удобрений. Существует дифференцированный подход к выбору методов определения подвижных форм микроэлементов в почве в завивисмости от ее типа, свойств и агрохимической характеристики.

Для почв дерново-подзолистого типа наиболее широкое распространение нашла система вытяжек, предложенная Я.В.Пейве и Г.Я.Ринькисом. Ацетатно-амонийный буферный раствор с рН 4,8, предложенный Н.К.Крупским и A.M.Александровой, используют при анализе черноземов, каштановых и серых лесных почв для определения подвижных форм марганца, меди, кобальта и цинка. Бор во всех почвах определяют в водной вытяжке, молибден извлекают оксалатным буферным раствором с рН 3,3 по Дж. Ц.Григгу.

По обеспеченности отдельными микроэлементами и потребности в применении микроудобрений почвы делятся на три группы: низко-, средне- и высокообеспеченные (талб. 3; Куркаев В.Т., Шеуджен А.Х., 2000).

Культурные растения различаются по требовательности к микроэлементам. Картофель, зерновые и зернобобовые растения относятся к культурам высокого выноса микроэлементов и сравнительно высокой усваивающей способности. К культурам повышенного выноса микроэлементов с высокой и низкой усваивающей способностью относятся корнеплоды, овощи, подсолнечник, хлопчатник, многолетние и однолетние кормовые травы, плодовые сады и виноградники. В условиях орошаемого земледелия и возделывания перечисленных культур по интенсивной технологии вынос микроэлементов из почвы возрастает.

Группировка почв по обеспеченности одних и тех же растений микроэлементами, извлекаемыми из почв ацетатно-аммонийным раствором и вытяжкой Пейве-Ринькиса, не совпадают. Это связано с различным количеством элементов, извлекаемых из почв этими экстрагентами. Так, содержание подвижного марганца в почвах, извлеченного ацетатно-аммонийным раствором с рН 4,8, в среднем в 3-4 раза меньше, чем в вытяжке 0,1 н H2SO4; содержание цинка, наоборот, в ацетатно-аммонийной вытяжке в 2-4 раза больше в 1 н расворе KCl; меди и кобальта буферным раствором извлекается мало, в среднем в 6-8 раз меньше, чем 1 н HCl и 1 н HNO3.

Необходимо также отметить, что следует проявлять осторожность при оценке обеспеченности почв усвояемыми формами микроэлементов и разработанных на их основе практических рекомендаций, т.к. содержание подвижных форм микроэлементов значительно изменяется в зависимости от времени взятия образца. Эти колебания могут быть настолько значительными, что в разные сроки вегетационного периода одна и та же почва может оказаться хорошо- и слабообеспеченной усвояемыми формами микроэлементов.

Внесение микроудобрений на почвах с низкой обеспеченностью микроэлементами позволяет повысить урожайность на 10-15%. При возделывании интенсивных сортов применение микроудобрений высокоэффективно не только в почвах с низкой обеспеченностью, но и в среднеобеспеченных одноименным элементом. Однако при решении вопроса о внесении микроудобрений необходимо помнить, что оно может дать ожидаемый результат лишь при высокой культуре земледелия. Здесь уместно напомнить слова Д.И.Менделеева, который еще в начале развития производства и применения минеральных удобрений требовал их вносить на фоне общего высокого уровня агротехники: «Я восстаю против тех, кто печатно и устно проповедуеют, что все дело в удобрениях, что, хорошо удабривая почву, ее можно кое-как пахать".

При недостатке и почвах доступных форм микроэлементов наблюдаются специфические заболевания культур, вследствие чего они дают низкий и неполноценный по качеству урожай. В частности, такие болезни растений, как бактериоз льна, сердцевинная гниль и дуплистость сахарной свеклы, пробковатая пятнистость яблок, "болезнь обработки", "белая чума", "болезнь верещатников" и пустозерность злаков, серая пятнистость овса, розеточная болезнь плодовых, а также различные хлорозные заболевания являются следствием некоторого недостатка в почве тех или иных микроэлементов. Существуют целые геохимические провинции, где недостаток микроэлементов в почве связан с отсутствием их в материнской породе.

Применение микроудобрений ограничивает вредоносность фитофагов и повышает устойчивость культурных растений к болезням (табл.4; Куркаев В.Т., Шеуджен А.Х., 2000). Борные, молибденовые, медные и цинковые удобрения снижают вредоносность ржавчины, полиспороза, антракноза.

Кобальтовые и марганцевые удобрения эффективны в борьбе с мучнистой росой зерновых культур и фитофторозом томатов. Предпосевная обработка семян гороха молибденом, цинком и кобальтом способствует снижению численности личинок клубеньковых долгоносиков. Марганец, медь и бор повышают устойчивость зерновых культур к гессенской мухе.

С целью снижения вредоносности гельминтоспориоза зерновых культур рекомендуется марганец; вертициллеза хлопчатника - бор, медь; корневой гнили хлопчатника - марганец; фузариозного увядания хлопчатника - цинк; корневой гнили свеклы - цинк; ризоктониоза картофеля - медь, марганец;

фитофтороза картофеля - медь, молибден, марганец; черной ножки картофеля -медь, марганец; вертициллеза картофеля - кобальт; килы капусты - марганец, бор; фомоза моркови - бор; черного рака яблони - бор, марганец; серой гнили клубники - марганец.

Во всех случаях наибольшая эффективность микроэлементов в защите растений от фитопатогенов проявляется при внесении их на фоне полного минерального удобрения.

Влияние микроудобрений на фитосанитарное состояние агроэкосистемы возможно в нескольких направлениях: повышение физиологической устойчивости и выносливости (адаптивности) растений к инфекциям и инвазиям, снижение репродуктивной способности вредных организмов в растениях-хозяевах; замедление скорости передачи возбудителей на второй фазе в период пребывания их на инфицированных растительных остатках и особенно на третьей - при внедрении в здоровые растения-хозяева; изменение анатомических и гистологических показателей (толщины кутикулы и эпидермиса), обусловливающих образование у растений защитных (корковых) слоев и фитоалексинов; изменение скорости роста и прохождения фаз в онтогенезе растений, определяющей совместимость взаимодействия возбудителя и растения в критические периоды формирования урожая.

Несмотря на высокую эффективность от внесения микроудобрений нельзя допускать беспорядочного их применения, т.к. это может привести к накоплению в почве токсичных количеств тяжелых металлов. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически вести наблюдения за интенсивностью биологического поглощения растениями микроэлементов при их включении в систему удобрений сельскохозяйственных культур. Интенсивность биологического поглощения характеризуется коэффициентом (КБП), равным отношению содержания элемента в золе растения к содержанию его в почве, и вычисляется по формуле:

,

где Ср - содержание элемента в золе растения, мг/кг;

Сп - валовое содержание его в почве, мг/кг.

КБП изменяется от 0,001 до 100. По величине этого коэффициента химические элементы, поглощаемые растениями, делятся на три группы: энергично накапливаемые (КБП = 10-100); сильно накапливаемые (КБП = 1-10); слабо накапливаемые (КБП = 0,1-1,0). Большинство микроэлементов относится к группе энергично и сильно накапливаемым.

При применении микроудобрений помимо запасов микроэлементов в почве и генетико-сортовых особенностей культур необходимо учитывать их количество, вносимое с органическими и минеральными удобрениями (табл.5, Городний Н.М., 1990).

В составе мочевины и аммиачной селитры присутствуют лишь незначительные количества микроэлементов. Мало содержится их в двойном суперфосфате и хлористом калии. Эти высококонцентрированные минеральные удобрения не могут стать существенным источником питания растений микроэлементами. Однако с фосфоритной мукой и простым суперфорсфатом в почву поступают значительные их количества.

В минеральных удобрениях 70-75% валового содержания микроэлементов находится в подвижной форме, в навозе - не более 25%. Однако при регулярном внесении навоза в почву потребность растений в микроэлементах, как правило, полностью удовлетворяется.

Микроэлемент Мо. К наиболее чувствительным к недостатку в почве молибдена культурам относится люцерна, клевер, горох, бобы, рис, капуста, салат, шпинат, соя и пшеница. С урожаем сельскохозяйственных культур его выносится от 10 до 300 г/га. Этот элемент необходим растениям в меньших количествах, чем другие микроэлементы. Тем не менее, все вышеперечисленные культуры положительно отзываются на внесение молибденовых удобрений. Однако здесь необходимо отметить, что высокие нормы внесения молибдена весьма токсичны для растений. Его накопление в сельскохозяйственной продукции вредно для здоровья животных и человека. При употреблении овощей с содержанием молибдена 20 мг/кг сырой массы у человека наблюдается эндемическая подагра, у животных, употребивших свежую растительную массу с таким содержанием, - молибденовые токсикозы. Поэтому передозировка молибденовых удобрений особенно опасна.

В качестве молибденовых удобрений пригодны молибдаты аммония, натрия и кальция. Перспективными молибденовыми удобрениями являются молибденовый суперфосфат и молибденизированная мочевина, содержащие молибден в легкоусвояемой форме (табл.6). В качестве молибденовых удобрений могут быть использованы также шлаки, шламы и другие отходы металлургической промышленности, содержащие от 0,2 до 1% молибдена.

Применять молибденовые удобрения можно различными способами, но наиболее хозяйственно выгодна и распространена предпосевная обработка семян. Ее проводят 0,5% водным раствором молибдена в единой технологии протравливанием ядохимикатами. Если семена не были обработаны молибденом, можно рекомендовать некорневую подкормку растений не позднее фазы цветения. Ее приводят 0,1% раствором микроэлемента. Расход рабочей жидкости при использовании наземной аппаратуры составляет 300-400 л/га.

Для устранения недостатка молибдена один раз в 3-5 лет его вносят в почву в количестве 2-3 кг/га. Наиболее целесообразно использовать молибденовый суперфосфат, молибденизированную мочевину и молибденсодержащие отходы металлургической промышленности.

Микроэлемент В. Растения испытывают недостаток бора и, в первую очередь, на легких по гранулометрическому составу почвах, карбонатных и произвесткованных. Сущестенна потребность в борных удобрениях в орошаемом земледелии и рисоводстве, что объясняется обедненностью пахотного слоя почв водорастворимыми формами бора из-за постоянного выноса их фильтрационными и сбросными водами.

Бор в растениях не реутилизируется, поэтому его поступление из почвы необходимо в течение всего вегетационного периода. Особенно чувствительны к недостатку бора подсолнечник, рис, кукуруза, клубне- и корнеплоды, лен, многолетние бобовые травы, гречиха, виноград, плодовые растения и овощные культуры.

Применение борных удобрений целесообразно, если содержание подвижных форм бора в почвах Нечерноземной зоны менее 0,2-0,5 мг/кг, в Черноземной - 0,3-0,65, в сероземах и каштановых почвах менее 0,45-2,0 мг/кг. На затопляемых почвах рисовых полей внесение борных удобрений необходимо при содержании водорастворимого бора в почве менее 1,0 мг/кг.

В настоящее время выпускаются следующие основные борные удобрения: простой борный суперфосфат, двойной борный суперфосфат, бормагниевое удобрение, известково-аммиачная селитра, борная кислота, бура. Агрохимические свойства основных, наиболее часто применяемых в сельском хозяйстве борных удобрений приведены в таблице 7.

Внесение борных удобрений в почву наиболее целесообразно при низкой ее обеспеченности водорастворимыми формами. При этом бор вносится в дозе 2-3 кг/га. На среднеобеспеченных бором почвах эту норму уменьшают на 50%. Обязательным условием достижения высокой эффективности борных удобрений является благоприятный агрофон. Борные удобрения вносятся в почву перед посевом одновременно с основными минеральными удобрениями. Если для предпосевного внесения в почву используется борная кислота, ее непосредственно перед применением необходимо тщательно перемешивать с фосфорно-калийными удобрениями для равномерного распределения по площади посева или вносить отдельно в виде водного раствора наземной техникой. При раздельном внесении борных удобрений нужно обращать внимание на равномерность распределения их по удобряемой поверхности. Избыточное количество борных удобрений может оказать отрицательное действие на растения. Особенно чувствительны к повышенным нормам этого элемента огурец, горох, земляника, вишня, лимон, виноград и люпин. Борные удобрения, внесенные в почву, оказывают последействие на 2-й и 3-й годы.

Кроме предпосевного внесения борных удобрений в почву, являющегося основным способом их использования, водорастворимые формы могут применяться также для корневой и некорневой подкормки растений и предпосевной обработки семян. Корневые подкормки растений могут оказать существенное положительное влияние при появлении у растений визуальных признаков борного голодания, на легких песчаных почвах и на затапливаемых почвах рисовых полей, где бор может вымываться из пахотного слоя.

Эффективным приемом использования борных удобрений является также некорневая подкормка растений. Ее проводят 0,1% водным раствором микроэлемента из расчета 300 л/га при использовании наземной аппаратуры. Для обработки больших площадей целесообразно использовать авиацию. В этом случае концентрация рабочего раствора увеличивается, т.к. при авиаобработке достигается очень тонкое распыление, в результате расход рабочего раствора существенно сокращается, норма микроэлемента сохраняется. Опрыскивание растений следует проводить в вечерние или ранние утренние часы; в дождливую погоду опрыскивать не рекомендуется, т.к. выпадение осадков вскоре после обработки приводит к смыву борного удобрения с поверхности растений, что снижает эффективность этого агроприема. Некорневые подкормки борными микроудобрениями позволяют значительно снизить расход элемента. Семенные посевы многолетних бобовых трав, зерновые и овощные культуры опрыскивают борными удобрениями в период цветения растений. Раствор для опрыскивания готовят заранее, лучше всего за сутки до внесения, т.к. удобрения медленно растворяются в холодной воде. После суточного отстаивания, с периодическим перемешиванием нерастворившейся части, раствору дают отстояться и надосадочную жидкость используют для опрыскивания. Применять завышенные нормы борных удобрений не следует, т.к. они могут оказывать токсическое действие. Избыток бора обнаруживается прежде всего на нижних листьях, которые буреют и преждевременно опадают. Дефицит, оптимум и избыток бора в листьях растений составляют соответственно 3-30, 31-50 и 51-200 мг/кг сухого вещества.

Эффективным способом применения борных удобрений является обработка посевного материала. Ее рекомендуется проводить при выращивании сельскохозяйственных культур на среднеобеспеченных подвижным бором почвах. Обработку семян зерновых культур проводят 0,5% водным раствором бора полусухим способом: 10 л раствора микроэлемента на 1 т семян. Этот агроприем проводят одновременно с протравливанием семян.

Для обеспечения санитарных условий при проведении этих работ, а также для повышения эффективности используемых средств, семена обрабатывают с применением пленкообразователей. Для этих целей может быть использован 2% раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (полимер КМЦ). Количество удобрений, необходимое на одну заправку протравливания, рассчитывается по следующей формуле:

,

где К - рекомендуемая концентрация раствора, %;

С - содержание действующего вещества в микроудобрении;

Е - емкость резервуара для рабочей жидкости (для ПСШ-3 она составляет 31 л, "Мобитокс" - 190 л, ПС-10 - 250 л).

Для обработки семян расчетную норму микроэлемента, растворенную в небольшом объеме воды, вливают в резервуар протравливателя, из которого подается рабочая жидкость в смесительную камеру, и доводят водой до заданного объема. В течение 2-3 мин компоненты перемешиваются, и затем приступают к обработке семян. Семена, обработанные бором, можно хранить в течение двух месяцев, если их влажность не превышает нормы, допустимой для разного материала, без снижения эффекта от агроприема. При посеве свежеобработанными семенами возможен их недосев из-за снижения сыпучести, поэтому специалистам необходимо следить за работой посевных агрегатов.

Микроэлемент Со. Положительное действие кобальтовых удобрений проявляется на почвах, хорошо обеспеченных всеми остальными дефицитными элементами питания с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. Сюда относятся черноземы, окультуренная дерново-подзолистая почва, а также сероземы и каштановые почвы. На почвах, имеющих нейтральную или близкую к ней реакцию, кобальт находится в малоподвижной форме, не доступной растениям. Кобальтовые удобрения эффективны на почвах Нечерноземной зоны, содержащих 1,0-1,1 мг/кг подвижного кобальта, Черноземной зоны - 0,6-2,0, в зоне сероземов и каштановых почв - 1,0-1,5, в затапливаемых почвах рисовых полей Кубани - 0,8-1,2 мг/кг. Наиболее чувствительны к недостатку кобальта бобовые культуры, сахарная свекла, пшеница, рис и виноград. При его недостатке ослабляются физиолого-биохимические процессы и рост растений, снижается продуктивность и ухудшается качество урожая. С урожаем различных сельскохозяйственных культур выносится от 5 до 50 г/га кобальта.

Принимая решение о применении кобальтовых удобрений, необходимо помнить, что растения в одинаковой степени чувствительны как к недостатку, так и избытку этого элемента в почве. Высокое его содержание в почве может вызвать кобальтовый токсикоз. Такое явление, например, у риса наблюдали неоднократно при содержании микроэлемента в почве более 25 мг/кг.

В качестве кобальтовых удобрений используются сульфат, нитрат и хлорид кобальта, а также промышленные отходы, содержащие кобальт. Агрохимическая характеристика кобальтовых удобрений приведена в таблице 8.

Кобальтовые удобрения, имеющие в своем составе водорастворимые формы кобальта, пригодны для обработки семян, проведения некорневой подкормки растений и для внесения их в почву. Промышленные кобальтсодержащие отходы можно вносить только в почву. В почву кобальтовые удобрения вносят в количестве 0,5-2 кг/га в пересчете на элемент. Для обработки семян используют 0,5%, для некорневой подкормки 0,1% водные растворы кобальта. Некорневую подкормку проводят не позднее фазы цветения растений из расчета расхода рабочей жидкости 300 л/га, обработку семян зерновых культур лучше выполнять полусухим способом (10 л/т).

Прибавка урожая люпина на дерново-подзолистых почвах от применения кобальтовых удобрений составляет 0,12 т/га семян, 6,5 т/га зеленой массы, на лугово-черноземных почвах Краснодарского края и Республики Адыгея в зависимости от способа и норм внесения урожайность зерна риса увеличилась на 0,30-0,52 т/га. Эффективно применение кобальтовых удобрений на картофеле, горохе, сахарной свекле. Прибавки урожайности этих культур от их внесения составляют соответственно 2,3-3,5 т/га, 0,28-0,30 и 3,1-3,8 т/га.

Микроэлемент Mn. Недостаток марганца в почве проявляется, прежде всего, на перегнойных и карбонатных почвах, а также после известкования оподзоленных песчаных почв. Повышение содержания в почвенном растворе антагонистов марганца, таких как железо, кальций, магний и аммоний, также может снизить обеспеченность растений этим элементом. Чувствительны к недостатку марганца рис, кукуруза, пшеница, ячмень, овес, корнеплоды, люцерна, картофель, подсолнечник, плодовые и овощные культуры. При марганцевом голодании растений отмечены случаи полного отсутствия плодоношения у редиса, капусты, томатов и гороха. С урожаем различных культур выносится от 1,0 до 4,5 кг/га марганца.

Перспективно применение марганцевых удобрений при содержании подвижного марганца в почвах Нечерноземной зоны менее 25-55 мг/кг, Черноземной 40-60 и на сероземах - 10-50 мг/кг почвы. В первую очередь марганцевые удобрения вносят на серых лесных почвах, слабовыщелоченных черноземах, солонцеватых и каштановых почвах. На посевах риса рекомендуется их внесение при содержании подвижного марганца в почве 35-40 мг/кг.

В качестве марганцевого удобрения используют сульфат марганца и марганизированный суперфосфат или марганцевый шлам (табл.9).

Для устранения недостатка марганца пригодны все марганцевые удобрения. Их вносят в почву под основную обработку или предпосевную культивацию из расчета 3-5 кг/га. Эти способы внесения наиболее оправданы на бедных подвижными формами марганца почвах. При опасности усиленной фиксации марганца рекомендуется проводить некорневую подкормку растений 0,1% водным раствором из расчета 300 л/га рабочего раствора. Хорошие результаты дает обработка посевного материала 1,0% водным раствором марганца полусухим способом.

Применение марганцевых удобрений повышает урожайность сахарной свеклы на 1,0 - 3,0 т/га, картофеля - 2,5-3,5, томатов - 3,0 - 4,0, риса - 0,3 - 0,4, пшеницы на 0,15 - 0,35 т/га.

Микроэлемент Zn. Потребность во внесении цинковых удобрений, как правило, возникает на карбонатных почтах с нейтральной и слабощелочной реакцией при возделывании плодовых и цитрусовых культур. Недостаток цинка может проявляться также на кислых сильнооподзоленных и на высокогумусированных почвах. Усиливает проявление цинковой недостаточности применение высоких доз фосфорных удобрений и сильное припахивание подпочвы к пахотному горизонту. К недостатку цинка наиболее чувствительны рис, кукуруза, фасоль, соя, картофель и овощные культуры. Вынос этого элемента с урожаем сельскохозяйственных культур колеблется от 50 до 250 г/га,

Цинковые удобрения следует применять, когда содержание подвижной формы цинка в почвах Нечерноземной зоны менее 0,2-1,0 мг/кг, Черноземной - 0,3-2,4, в зоне сероземов и каштановых почв - менее 1,4-1,8 мг/кг почвы.

В качестве цинковых удобрений используются сернокислый цинк, двойной гранулированный суперфосфат с цинком и цинковые полимикроудобрения (ПМУ-7) - отходы при производстве цинковых белил. Они содержат 19,6% оксида цинка и 17,4% силикатного цинка (табл.10).

Поскольку цинк быстро и прочно фиксируется почвой, предпочтительным способом использования цинкового удобрения является предпосевная обработка семян и некорневая подкормка растений. Обработку семян зерновых культур выполняют полусухим способом 1,0% водным раствором цинка из расчета 10 л на 1 т семян; некорневую подкормку - 0,1% раствором микроэлемента с расходом рабочей жидкости 300-400 л/га. Некорневая подкормка проводится для большинства культур перед началом цветения, плодовые деревья опрыскивают весной по распустившимся листьям. Во избежание ожогов листьев к рабочему раствору добавляют гашеную известь в соотношении 1:1 к цинку. Цинковые удобрения при внесении в почву применяют в норме 4-6 кг/га. Для предотвращения перехода цинка в трудноусвояемую форму цинковые удобрения вносят в почву локально при посеве.

Цинковые удобрения получили наибольшее применение на кукурузе, рисе, плодовых и овощных культурах. Урожайность зерна кукурузы от их внесения возрастает на 0,5 - 0,7 т/га, риса - 0,4 - 0,6, пшеницы - 0,15 -0,35, гороха на 0,15 - 0,20 т/га.

Микроэлемент Cu. Растения испытывают недостаток меди, а почвы считаются бедными таким элементом, если содержание легкорастворимых форм меди в Нечерземной зоне менее 1,5-2,0 мг/кг, в Черноземной зоне - менее 2,0-5,0, в зоне сероземов и каштановых почв - менее 1,5-4,0 мг/кг.

В медных удобрениях чаще нуждаются сахарная свекла, хлопчатник, горох, подсолнечник, плодовые, рис и другие зерновые культуры. С урожаем сельскохозяйственных культур выносится 10-350 г/га меди. Медные удобрения наиболее эффективны на торфяниках, дерново-глеевых, заболоченных почвах и на почвах легкого гранулометрического состава. Их внесение оправдано, как правило, на затапливаемых почвах под культуру риса.

В качестве медных удобрений используются медный купорос, пиритные огарки, представляющие собой отходы сернокислотного и бумажно-целлюлозного производства, и карбамидно-аммиачную смесь, обогащенную медью (табл.11).

В качестве медных удобрений можно использовать также шлаки цинкоэлектролитных и медеплавильных заводов, содержащие 0,2-0,5% меди, а также низкопроцентные окисленные ме