Способ локализации взрывов метановоздушной смеси и(или) угольной пыли в подземных горных выработках и устройства для его осуществления (варианты)

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к горной промышленности, в частности к способам и устройствам локализации взрывов метановоздушной смеси и/или угольной пыли. Техническим результатом является повышение надежности и эффективности локализации лавинных процессов взрывов метана и/или угольной пыли, развивающихся по сети горных выработок. Для этого способ включает образование на пути распространения фронта пламени по горным выработкам основных и дополнительных взрыволокализующих заслонов энергией сжатого воздуха или другого инертного газа высокого давления в виде облака пламегасящего порошка во взвешенном состоянии и обладающего свойствами флегматизации пылевоздушных смесей и ингибирования метановоздушных смесей. Процесс формирования основного и дополнительных взрыволокализующих заслонов за счет источника внешней силы - ударно-воздушной волны, образованной в результате взрыва метана и/или угольной пыли, дублируют внутренними источниками силы, получаемыми от газогенерирующего химического состава или электромагнитного привода, которые действуют в одном ключе с источником внешней силы. Исполнительный сигнал на протекание этих процессов передают по беспроводной или закольцованной электрической линии связи от устройства локализации взрывов, которое первым реагирует на ударно-воздушную волну от взрыва метана и/или угольной пыли на взрывозащищаемых участках горных выработок. Также предложены варианты устройства для осуществления способа. 5 н. и 16 з.п. ф-лы, 36 ил.

Реферат

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам и устройствам локализации взрывов метановоздушной смеси и (или) угольной пыли.

Как известно, целью локализации взрывов метана и (или) угольной пыли является максимально возможное ограничение области распространения по подземным горным выработкам фронта пламени, образованного в результате этих взрывов, который провоцирует новые более мощные взрывы.

С этой целью с 1930 года в угольных шахтах, опасных по газу и пыли, применяются сланцевые заслоны, а в обводненных выработках, в которых имеется капеж - водяные заслоны, а также внедряемые в настоящее время автоматические системы локализации взрывов [1, 2].

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату изобретения аналогом, принятым за прототип, является «Способ локализации взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли и устройства для его осуществления (варианты)» [3].

В качестве прототипа изобретения, в части способа, принимается схема, описывающая способ локализации взрывов метана и угольной пыли [3] (фиг.1 прототипа). Очевидно, эта схема является типовой, включающая три односторонне связанные между собой устройства локализации взрывов метана и (или) угольной пыли, одно из которых - устройство, содержащее два базовых модуля (фиг.10 или фиг.11 прототипа). Очевидно, эти типовые охраняемые участки должны повторяться на протяжении всей горной выработки.

Способ имеет следующие особенности и недостатки.

1. Согласно замыслу по способу прототипа для локализации взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли, относящегося к категории сильного или детонации, когда скорость распространения фронта пламени (ФП) по горной выработке порядка 660 м/с÷2000 м/с (см. фиг.1 поз.1 или поз.8 прототипа), от ударно-воздушной волны (УВВ) взрыва срабатывает базовое устройство локализации взрыва (см. фиг.1 поз.3 или поз.6 прототипа), формирующее первый взрыволокализующий заслон (облако из пламегасящего порошка во взвешенном состоянии), которое только частично при этих скоростях может остановить фронт пламени. Продолжая двигаться по горной выработке, фронт УВВ подходит к модифицированному устройству локализации взрыва слева или справа (см. фиг.1 поз.4 прототипа) и запускает его на срабатывание. В результате чего формируется два взрыволокализующих заслона до подхода ФП к модифицированному устройству, причем одно пламегасящее облако направлено навстречу фронту пламени, другое - по ходу его движения. Для полной надежности рассматриваемого способа взрывоподавления - локализации взрывов на расстоянии до 150 м от модифицированного устройства взрывоподавления (см. фиг.1 поз.4 прототипа) в момент его срабатывания одновременно передается электрический сигнал по линии связи (см. фиг.1 поз.9 или поз.5 прототипа) в газогенерирующую камеру. При этом базовое устройство (см. фиг.1 поз.6 или поз.3 прототипа) срабатывает и формирует взрыволокализующий заслон, направленный на встречу распространения фронта пламени.

Однако, очевидно, что после формирования первого взрыволокализующего заслона при этих скоростях распространения фронта пламени по горной выработке, порядка 660 м/с÷2000 м/с, существенное значение имеет мгновенный запуск устройств, установленных на охраняемом взрывозащищаемом участке горной выработки. Так как скорость фронта УВВ при этом порядка 1000 м/с÷2400 м/с, то есть отставание ФП от УВВ, фронт которой запускает устройство, содержащее два базовых модуля, составляет порядка 12 мс÷77 мс, а время срабатывания каждого из устройств и образование взрыволокализующего заслона находится в пределах от 70 мс до 100 мс, а это явно превышает время подхода ФП к устройствам и увеличивает вероятность прохода ФП через взрыволокализующий заслон (облако из пламегасящего порошка), который находится только в стадии формирования, это обстоятельство может привести к неуправляемым процессам взрывов метано-пылевоздушной смеси даже на охраняемом участке горной выработки.

2. Отсутствие обратной связи между устройствами. Например, устройство, содержащее два базовых модуля (см. фиг.1 поз.4 прототипа), используемое в данном способе, передает электрический сигнал по линии связи в газогенерирующую камеру соседних устройств для их срабатывания, в то время как само не может действовать от источника внутренней силы. Следовательно, способ исключает надежное взаимодействие между отдельными устройствами на взрывозащищаемом участке горной выработки.

3. В случае любого технического нарушения приемного датчика УВВ (приемный щит (диск) и металлическая штанга), в связи с непредвиденными горнотехническими условиями, может произойти заклинивание устройства срабатывания и устройство локализации взрывов не сработает (см. ниже недостатки устройства). Следовательно, не будут сформированы дополнительные взрыволокализующие заслоны. Таким образом, цель, поставленная в прототипе, не будет достигнута.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату изобретения, в части устройств, аналогом, принятым за прототип, является базовый модуль устройства локализации взрывов (в дальнейшем устройство локализации взрыва - УЛВ).

Устройство УЛВ имеет следующие особенности и недостатки.

1. Коаксиальное расположение скользящей муфты (привода) относительно корпуса пневмопатрона не гарантирует ее от случайного (или умышленного) силового воздействия, что может привести к нештатному (непредвиденному) срабатыванию УЛВ. Например, любой удар об открытый торец скользящей муфты, попадание кусков горной породы на поверхность скользящей муфты при проведении взрывных работ, обрушении кровли горной выработки и т.п. Поскольку скользящая муфта должна приводиться в движение только при подходе УВВ, через приемный диск (щит) и выносную металлическую штангу, то, следовательно, конструкция прототипа не гарантирует от нештатного (случайного) срабатывания УЛВ в подземных горных выработках, т.е. является ненадежной (уязвимой).

2. По своему замыслу УЛВ (реализующее способ) при срабатывании должно формировать взрыволокализующий заслон в горной выработке до прихода ФП, распространяющегося со скоростью 340 м/с÷660 м/с. Поэтому формирование взрыволокализующего заслона должно происходить за возможно короткий промежуток времени. Дело в том, что в прототипе базового устройства поршень (см. поз.16, фиг.2 прототипа), освободившись от удерживающих его подвижных сферических опор (металлических шариков), начинает свое поступательное движение вперед в замкнутом объеме цилиндра и сжимает воздух или другой инертный газ, находящийся в нем. При этом давление и температура воздуха или другого инертного газа в цилиндре повышается (изохорический процесс). Следствием этого является потеря энергии сжатого воздуха или другого инертного газа и снижение относительной скорости движения поршня (из-за нарастающего сопротивления сжимающегося воздуха или другого инертного газа в цилиндре), который открывает выхлопные отверстия рабочей камеры устройства. Поскольку при срабатывании УЛВ, формирующее взрыволокализующий заслон, важна каждая миллисекунда в инерционности процесса образования взрыволокализующего заслона в горной выработке, то конструкция срабатывающего механизма прототипа имеет относительно низкую эффективность. Эта отрицательная сторона относится также ко всем модификациям (вариантам) прототипа.

3. Поршень, перекрывающий выхлопные отверстия рабочей камеры, упирается в подвижные сферические опоры (металлические шарики) под усилием сжатого воздуха или другого инертного газа высокого давления. При этом сферические опоры удерживаются скользящей муфтой. Проследим за процессом срабатывающего устройства во времени. Очевидно, что на смещение скользящей муфты, получившей силовой импульс от УВВ, затрачивается время t1. Отнесем к этому времени также смещение металлических шариков в радиальные проточки. После этого приводится в движение под усилием сжатого воздуха или другого инертного газа поршень, который до открывания выхлопных отверстий проходит путь S. На это затрачивается время t2. После открытия выхлопных отверстий сжатый воздух или другой инертный газ начинает истекать в бункер устройства, смешивается с пламегасящим порошком и выбрасывается в горную выработку. На это действие затрачивается время t3. Следовательно, полное время протекания этого процесса, т.е. срабатывание устройства, составит Т=t1+t2+t3, что по своему значению приводит к относительно большим потерям времени.

4. До начала истечения сжатого воздуха в бункер, как было сказано выше, поршень проходит путь S. При этом сжатый воздух или другой инертный газ расширяется, т.к. увеличивается объем рабочей камеры и давление падает по экспоненте (при высоких давлениях падение давления, при расширении воздуха или другого инертного газа, протекает быстрее, чем растет объем). Таким образом, давление сжатого воздуха или другого инертного газа в рабочей камере падает еще до его истечения в бункер. Следовательно, в начальной стадии процесса в бункер истекает воздух или другой инертный газ под давлением ниже его начального значения, т.е. в состоянии покоя.

5. Поршень устройства воздействует на сферический подвижной механизм усилием, зависящим от заданного давления в рабочей камере. Поэтому для срабатывания этого механизма требуется соответствующая рабочему давлению внешняя сила, смещающая скользящую муфту. Этой силой является УВВ, которая передает усилие через приемный щит (диск) и металлическую штангу на скользящую муфту. Следовательно, при повышении рабочего давления в рабочей камере устройства следует соответственно увеличивать внешнюю силу воздействия на сферический подвижной механизм. Эта особенность прототипа приводит к необходимости обеспечения относительно высокого силового воздействия на срабатывающий механизм, соизмеримого с давлением сжатого воздуха или другого инертного газа в рабочей камере устройства. Это обстоятельство приводит к осложнению эксплуатации устройства.

6. Прикрепленная к скользящей муфте в ее центральной части металлическая штанга, на конце которой помещен приемный щит (диск), воспринимающий УВВ и передающий усилие в осевом направлении на скользящую муфту, не гарантирует от заклинивания последней при ее перемещении по корпусу. Так, например, металлическая штанга, поддерживаемая при помощи специальных крепежных деталей у кровли горной выработки, при деформации горной выработки (что не исключено) может сместиться от осевого направления как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости и зависнуть. Следовательно, нарушается нормальная (центрированная) передача усилия на скользящую муфту, что может привести к заклиниванию скользящей муфты при ее перемещении по корпусу устройства. Эта отрицательная сторона относится ко всем модификациям прототипа.

7. При срабатывании газообразующего химического состава (см. поз.33, фиг.9 прототипа) под давлением выделенных при этом газов, скользящая муфта смещается влево, а при совмещении правой проточки с радиальными проточками устройство срабатывает. В данном случае скользящая муфта смещается в направлении, противоположном по отношению к действию внешней силы - УВВ на приемный диск. Следовательно, помимо преодоления сопротивления сферических подвижных опор здесь требуется дополнительное усилие для преодоления массы выносной металлической штанги с приемным диском (щитом) и смещения скользящей муфты справа налево. Это приводит к нежелательному увеличению инерционности срабатывания системы. Кроме того, что очень важно, при возникновении нештатных ситуаций не исключено одновременное воздействие УВВ на приемный диск и поступление сигнала на срабатывание газообразующего химического состава. Очевидно, в этом случае векторы сил воздействия будут направлены друг к другу и, в случае их равенства, устройство не сработает. Поэтому содержание в данном прототипе срабатывающих механизмов, действия которых направлены друг против друга, снижает надежность выполнения хотя бы одной функции: смещение скользящей муфты вправо или влево. Из приведенного критического анализа прототипа следует, что применение устройства (см. фиг.9 прототипа) снижает надежность осуществления способа, приведенного на фиг.1 прототипа, и не гарантирует образования как первичного, так и вторичных дополнительных взрыволокализующих заслонов для защиты охраняемого участка горной выработки.

8. Модифицированные устройства (см. фиг.10 и фиг.11 прототипа) содержат два приставленных друг к другу базовых модуля по зеркальному принципу. Эти устройства срабатывают от источника внешней силы - ударно-воздушной волны, и не рассчитаны на срабатывание от источника внутренней силы, например от газообразующего химического состава. Следовательно, особенностью рассматриваемых модифицированных устройств является то, что оно не гарантирует полного взаимодействия между соседними устройствами, размещенными на участке охраняемой горной выработки (см. фиг.1 прототипа).

Исходя из вышеизложенного, ставится под сомнение безупречность в осуществлении способа, включающего выполнение признаков быстрого формирования на пути распространения фронта пламени взрыволокализующего заслона в виде облака пламегасящего порошка во взвешенном состоянии энергией сжатого воздуха или другого инертного газа высокого давления, из-за ненадежного выполнения признака, предусматривающего формирование первичного взрыволокализующего заслона и обязательное быстрое формирование дополнительных взрыволокализующих заслонов в горной выработке до прихода фронта пламени.

Целью изобретения в части способа является повышение надежности и эффективности локализации лавинных процессов взрывов метана и (или) угольной пыли, развивающихся по сети горных выработок, за счет управления взаимодействием установленных устройств локализации взрывов в горной выработке; а также за счет дублирования источника внешней силы, который приводит в действие устройство локализации взрывов, производящее процесс формирования первичного взрыволокализующего заслона, источниками внутренней силы, которые приводят в действие устройства, производящие процесс формирования дополнительных взрыволокализующих заслонов, а также за счет передаваемых по закольцованной или беспроводной электрической линии связи исполнительных сигналов (команд) на протекание этих процессов со скоростью, превышающей скорость распространения УВВ.

Поставленная цель достигается тем, что процесс формирования в горной выработке взрыволокализующего заслона за счет источника внешней силы УВВ дублируют автономным источником внутренней силы, получаемой от газогенерирующего химического состава или электромагнитного привода, которые действуют в одном ключе с источником внешней силы. Эта цель достигается также за счет расширения функциональных возможностей устройств взрывоподавления для передачи сигнала (команды) по беспроводной или закольцованной электрической линии связи на неограниченные расстояния и в любую точку охраняемой горной выработки на протекание процессов формирования взрыволокализующих заслонов.

Целью изобретения в части устройств является повышение надежности и эффективности процесса локализации взрывов метана и (или) угольной пыли, развивающихся по сети горных выработок. Эта цель достигается за счет аксиального (центрального) размещения в корпусе устройства сферического подвижного механизма для срабатывания устройства и его изоляции от внешней среды; а также за счет применения во взаимодействующих узлах противокомпрессионных каналов, сообщающихся с атмосферой; а также за счет сокращения процесса образования взрыволокализующего заслона; а также за счет более полного использования сжатого воздуха или другого инертного газа и применения более безопасных автономных источников силового воздействия на срабатывающий механизм; а также за счет дублирования работы устройств и повышения их функций при внешнем и внутреннем силовом воздействии на их срабатывающий механизм; а также за счет применения шарнирного механизма или троса, которые кинематически связаны со сферическим подвижным механизмом устройства.

Эта цель достигается тем, что устройство включает рабочую камеру со штуцерами, которые предназначены для заправки рабочей камеры сжатым воздухом или другим инертным газом и для установки контрольного манометра для определения давления в рабочей камере, поршень, перекрывающий выхлопные отверстия рабочей камеры, бункер с рассекателем и легко разрушаемую диафрагму, выносную металлическую штангу с приемным щитом (диском) и отличается от прототипа тем, что подвижный сферический механизм для срабатывания устройства выполнен в форме шток-поршня с расширенными частями, правая расширенная часть размещена аксиально (центрально) в цилиндрической полости поршня, перекрывающего выхлопные отверстия рабочей камеры, а сам шток-поршень перекрыт защитным стаканом с центральным калиброванным отверстием с возможностью перемещения левой расширенной частью шток-поршня в защитном стакане, а сферические подвижные опоры (металлические шарики) размещены в радиальных проточках (отверстиях), предусмотренных в корпусе полого поршня, и выступают в створ радиальных проточек, имеющихся в корпусе рабочей камеры, на величину, меньшую или равную половины их диаметра, и перекрыты с внешней стороны стопором, а со стороны полого поршня металлические шарики опираются на правую расширенную часть шток-поршня, а длина расширенной части шток-поршня равна диаметру радиальной проточки и находится в цилиндрической полости поршня, причем длина цилиндрической полости поршня, перекрывающего выхлопные отверстия рабочей камеры, больше двойного хода шток-поршня, а в корпусе шток-поршня и защитного стакана предусмотрены противокомпрессионные каналы, сообщающие полости сферического подвижного механизма и цилиндрической полости поршня с атмосферой, кроме того, а в левой расширенной части шток-поршня предусмотрены газогенерирующая камера для размещения в ней электровоспламенителя газогенерирующего химического состава и камера для размещения автономного источника электропитания, которые соединены между собой электропроводами, а левая расширенная часть шток-поршня снабжена шарнирным механизмом или приспособлением для крепления троса.

Эта цель достигается также тем, что модификация устройства снабжена подвижной рабочей камерой, которая выполняет одновременно функции подвижного поршня и рабочей камеры (емкости для сжатого воздуха или другого инертного газа) с возможностью перемещения подвижной рабочей камеры внутри модифицированного устройства до совмещения ее выхлопных отверстий с емкостью бункера.

Эта цель достигается также тем, что другая модификация устройства содержит два бункера и две рабочие камеры с возможностью перемещения подвижных рабочих камер внутри модифицированного устройства в горизонтальном направлении в любую сторону и совмещения их выхлопных отверстий с бункерами.

Изобретательский акт в части способа состоит в преодолении технического противоречия прототипа, для чего необходимы и достаточны нижеследующие отличительные признаки.

1. Дублируют процесс формирования первичного взрыволокализующего заслона и взаимодействуют с процессами формирования дополнительных взрыволокализующих заслонов.

2. Осуществляют передачу взаимодействующих друг с другом сигналов (команд) для протекания процессов формирования взрыволокализующих заслонов по сети горных выработок со скоростью, превышающей скорость распространения УВВ, образованной в результате взрыва метана и (или) угольной пыли.

Изобретательский акт в части устройств состоит в следующем. Известный прототип устройства и его варианты не могут быть использованы напрямую для реализации технической сущности предлагаемого изобретения, так как имеется ряд существенных непреодолимых при дальнейшем усовершенствовании недостатков. В предлагаемых устройствах с учетом ограничительных признаков известных устройств расширяются функциональные возможности каждого из них, устраняются недостатки и достигается поставленная цель не только без дополнительных усложнений устройств, но и при их упрощении по сравнению с прототипом. Для этого необходимы и достаточны все отличительные признаки устройств.

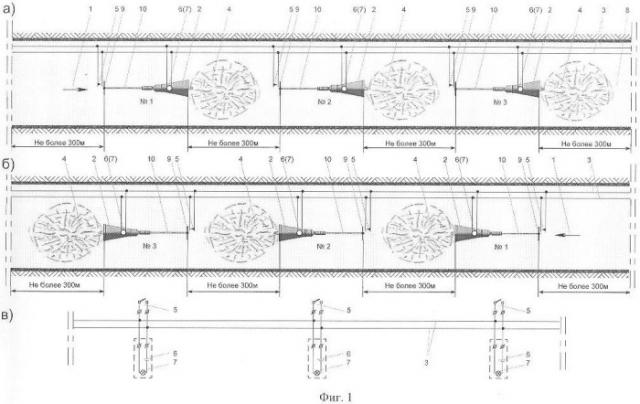

Сущность изобретения в части способа поясняется схемой, представленной на фиг.1, где 1 - фронт УВВ, образованный в результате взрыва метана и (или) угольной пыли; 2 - устройство локализации взрывов с дублирующим механизмом срабатывания, приводимое в действие как от внешнего, так и от внутреннего источника силы, векторы которых направлены в одну и ту же сторону; 3 - закольцованная линия электросвязи, представляющая собой двухжильный кабель (две шины с разомкнутыми концами), который проложен вдоль горной выработки с возможностью замыкания этих жил с помощью связанных с ними включателей (контакторов), размещенных на приемных щитах УЛВ, установленных на охраняемом участке горной выработки; 4 - взрыволокализующий заслон (облако из пламегасящего порошка во взвешенном состоянии); 5 - включатель (контактор) электроцепи, установленный перед приемным щитом, замыкающий линию электросвязи и подающий сигнал в закольцованную линию электросвязи на срабатывание газогенерирующего химического состава или электромагнитного привода, которые размещены в УЛВ; 6 - автономный источник электропитания, установленный в каждом УЛВ; 7 - электровоспламенитель с газогенерирующим химическим составом или электромагнитный привод, размещенные в каждом УЛВ; 8 - защищаемая горная выработка; 9 - приемный щит УЛВ; 10 - выносная металлическая штанга.

На фиг.1а изображен элемент схемы размещения УЛВ и закольцованной линии электросвязи взрывозащищаемого участка горной выработки при приходе УВВ слева. На фиг.1б изображен элемент схемы размещения УЛВ и закольцованной линии электросвязи взрывозащищаемого участка горной выработки при приходе УВВ справа. На фиг.1в изображен элемент схемы закольцованной линии электросвязи взрывозащищаемого участка горной выработки.

Способ осуществляется следующим образом. При возникновении взрыва метана и (или) угольной пыли в любой точке охраняемой выработки от него распространяются фронты УВВ и пламени, причем ФП по скорости отстает от УВВ. При подходе фронта УВВ (поз.1) к устройству (поз.2) он воздействует на включатель (поз.5) и приемный щит (поз.9). При этом через приемный щит (поз.9) и металлическую штангу (поз.10) передается механический сигнал (команда) на срабатывание первого устройства №1 (поз.2) и одновременно передается электрический сигнал (команда) в закольцованную линию электросвязи (поз.3) на срабатывание всех остальных (№2, №3 и т.д.) установленных на взрывозащищаемом участке горной выработки устройств (поз.2). Эти устройства срабатывают за счет внутренней силы, образованной в результате работы газогенерирующего химического состава (см. поз.24 фиг.2 и поз.42 фиг.10) или электромагнитного привода (см. поз.33 фиг.5, фиг.9 и фиг.11), которые устанавливаются в каждом устройстве. В результате этого на всем протяжении охраняемого участка горной выработки формируются взрыволокализующие заслоны одновременно, которые своевременно и надежно изолируют сеть горных выработок от лавинных процессов развития взрывов.

На фиг.2 изображен элемент схемы размещения УЛВ с беспроводной передачей и приема сигналов на срабатывание УЛВ на основе формирования электромагнитных волн заданной чистоты, распространяющихся по взрывозащищаемой горной выработке, где 1 - фронт УВВ, образованный в результате взрыва метана и (или) угольной пыли; 2 - устройство локализации взрывов с дублирующим механизмом срабатывания, приводимое в действие как от внешнего, так и от внутреннего источника силы, векторы которых направлены в одну и ту же сторону; 4 - взрыволокализующий заслон (облако из пламегасящего порошка во взвешенном состоянии); 5 - включатель (контактор); 6 - автономный источник электропитания, установленный в каждом УЛВ; 7 - электровоспламенитель с газогенерирующим химическим составом или электромагнитный привод, размещенные в каждом УЛВ; 8 - защищаемая горная выработка; 9 - приемный щит УЛВ; 10 - выносная металлическая штанга; 11 - устройство, создающее и передающее электромагнитные волны, - передатчик, установленный на приемном щите каждого устройства локализации взрывов и взаимосвязанный с включателем (замыкателем) 5; 12 - приемник электромагнитных волн той же частоты, что и у передатчика, установленный на корпусе устройства локализации взрывов; 13 - электромагнитная волна, передаваемая передатчиком 11 и воспринимаемая приемником 12; 14 - включатель (замыкатель внутренней цепи), взаимосвязанный с автономным источником электропитания и воспламенителем газогенерирующего химического состава или электромагнитным приводом. На фиг.2а изображен элемент схемы размещения УЛВ и беспроводной передачи и приема сигналов на срабатывание УЛВ при приходе УВВ на взрывозащищаемый участок горной выработки слева. На фиг.2б изображен элемент схемы размещения УЛВ и беспроводной передачи и приема сигналов на срабатывание УЛВ при приходе УВВ на взрывозащищаемый участок горной выработки справа. На фиг.2в изображен элемент схемы беспроводной передачи и приема сигналов на срабатывание УЛВ на основе формирования электромагнитных волн заданной чистоты, распространяющихся по взрывозащищаемой горной выработке.

Способ осуществляется следующим образом. При возникновении взрыва метана и (или) угольной пыли в любой точке охраняемой выработки от него распространяются фронты УВВ и ФП, как было сказано выше. При подходе фронта УВВ к УЛВ №1 (поз.2) он воздействует на включатель (поз.5) и приемный щит (поз.9). При этом передается механический сигнал (команда) на срабатывание устройства (поз.2) через приемный щит (поз.9) и металлическую штангу (поз.10), а также через включатель (поз.5) приводится в действие устройство-передатчик (поз.11), создающий электромагнитные волны заданной частоты (поз.13), распространяющиеся по горной выработке (поз.8). Электромагнитную волну воспринимает приемник (поз.12) и через включатель (поз.14) подает сигнал (команду) на срабатывание устройства посредством газогенерирующего химического состава или электромагнитного привода (поз.7) во всех взрывозащищаемых участках горной выработки. В результате этого на всем протяжении охраняемого участка горной выработки (поз.8) формируются взрыволокализующие заслоны (поз.4) одновременно, которые своевременно и надежно изолируют сеть горных выработок от лавинных процессов взрыва.

На фиг.3 изображен элемент схемы, где используются резисторы (поз.15) и диоды (поз.16), одинаковые по характеристикам, включенные в электросеть (поз.5) последовательно между УЛВ (поз.2), установленными в горной выработке (поз.8). На фиг.3а изображен элемент схемы размещения УЛВ и закольцованной линии электросвязи для приема сигналов на срабатывание УЛВ при приходе УВВ на взрывозащищаемый участок горной выработки слева. На фиг.3б изображен элемент схемы размещения УЛВ и закольцованной линии электросвязи для приема сигналов на срабатывание УЛВ при приходе УВВ на взрывозащищаемый участок горной выработки справа.

Способ осуществляется следующим образом. При подходе фронта УВВ (поз.1), образованной в результате взрыва метана и (или) угольной пыли, к задающему УЛВ №2 (поз.2), установленному на охраняемом участке горной выработки (поз.8), он воздействует на включатель (поз.5) и приемный щит (поз.9) этого устройства. При этом передается электрический сигнал (команда) в закольцованную линию электросвязи (поз.3) на срабатывание задающего устройства, питаемого от собственного автономного источника тока, посредством газогенерирующего химического состава или электромагнитного привода. При этом одновременно срабатывает от газогенерирующего химического состава или электромагнитного привода расположенное УЛВ №3 впереди задающего устройства №2 по ходу УВВ за счет источника питания задающего устройства №2. Это достигается тем, что резистор (поз.15) заданного сопротивления располагают в цепи электросвязи между задающим и впереди расположенным устройством. Этот резистор снижает напряжение тока до номинальной величины, достаточной для срабатывания посредством газогенерирующего химического состава или электромагнитного привода только одного устройства, расположенного впереди от задающего устройства. Ток, проходящий по цепи электросвязи через последующий резистор (поз.15), уже недостаточен для срабатывания еще одного (впереди расположенного) устройства. Что касается устройства №1, расположенного от задающего устройства №2 в противоположном направлении от хода УВВ, то в этом направлении ток, проходящий по цепи электросвязи, не пропускается диодом (поз.16). Таким образом, наряду со срабатыванием любого задающего устройства, выбрасывающего пламегасящий порошок и формирующего первичный взрыволокализующий заслон (поз.4), срабатывает одновременно впереди расположенное устройство, формируя дополнительный пламегасящий заслон (поз.4), что повышает надежность локализации взрывов метана и (или) угольной пыли.

На фиг.4 изображен элемент схемы размещения модифицированных (двухкамерных) УЛВ и закольцованной линии электросвязи взрывозащищаемого участка горной выработки, когда возможен приход УВВ с любой стороны на взрывозащищаемый участок горной выработки. Закольцованная линия электросвязи аналогична схеме закольцованной линии электросвязи взрывозащищаемого участка горной выработки, изображенной на фиг.1 и описанной выше.

Способ осуществляется следующим образом. При подходе фронта УВВ (поз.1) и воздействии на приемный щит (поз.9) задающих (базовых) №1 и №2 модифицированных (двухкамерных) УЛВ (поз.2) они срабатывают (на фиг.4 рассмотрен случай, когда фронт УВВ воздействует на приемные щиты задающих УЛВ №1 и №2 одновременно, то есть взрыв метанопылевоздушной смеси произошел посредине между задающих УЛВ №1 и №2), образуя каждое взрыволокализующий заслон «А» (поз.4) по ходу распространения УВВ и ФП. Одновременно при воздействии на приемный щит задающих УЛВ №1 и №2 включаются расположенные на них контакторы (поз.5), которые передают исполнительный импульс тока по закольцованной линии электросвязи на воспламенитель газогенерирующего химического состава (поз.7) в эти задающие (базовые) устройства. А также передают исполнительный импульс тока по закольцованной линии электросвязи на воспламенитель газогенерирующего химического состава или на срабатывание электромагнитного привода (поз.7) во все подключенные к закольцованной линии электросвязи модифицированные (двухкамерные) УЛВ (поз.2) (в приведенном на фиг.4 случае УЛВ №3 и №4), установленные на охраняемом взрывозащищаемом участке горной выработки (поз.8). В результате чего базовые устройства УЛВ №1 и №2 на этом участке срабатывают, образуя каждое по дополнительному взрыволокализующему заслону «Б» против хода распространения УВВ и ФП, и установленные устройства на охраняемом участке горной выработки по левой и правой стороне от задающих (базовых) устройств - каждое по два дополнительных взрыволокализующих заслона «Б», один из которых (заслонов) направлен навстречу УВВ и ФП, а другой - по ходу их движения (в представленном случае, фиг.4, УЛВ №3 и №4). Причем все эти процессы протекают со скоростью, намного превышающей скорость УВВ и ФП.

В случае когда фронт УВВ первым воздействует на приемный щит УЛВ №1 или №2, одно из них становится задающим и передает сигнал (команду) на срабатывание на все подключенные к закольцованной линии электросвязи модифицированные (двухкамерные) УЛВ, установленные на охраняемом участке горной выработки. Далее процесс протекает, как описано выше.

На фиг.5 изображен элемент схемы размещения модифицированных (двухкамерных) УЛВ и закольцованной линии электросвязи взрывозащищаемого участка горной выработки, когда также возможен приход УВВ с любой стороны на взрывозащищаемый участок горной выработки. В данной схеме автономный источник питания (поз.6) каждого двухкамерного устройства локализации взрывов обеспечивает питание током двухкамерные устройства, размещенные по обе стороны от него (от задающего устройства). Поскольку прохождение тока от автономного источника питания (поз.6) задающего устройства по обе стороны от него ограничивают резисторами (поз.15), включенными в цепь электросвязи (поз.3), то подбором их сопротивлений достигают срабатывания любого количества устройств, размещенных в охраняемой горной выработке.

Способ осуществляется следующим образом. В схеме, изображенной на фиг.5, обеспечивается срабатывание УЛВ, размещенных слева или справа от задающего(-их) УЛВ, путем соответствующего подбора сопротивлений резисторов (поз.15), включенных в цепь электросвязи (поз.3). Так, на фиг.5а показан случай, когда фронт УВВ воздействует на приемные щиты задающих УЛВ №2 и №3 одновременно, и они срабатывают, образуя по ходу распространения УВВ и ФП два взрыволокализующих заслона «А» (поз.4), и одновременно при воздействии на приемный щит задающих УЛВ №2 и №3 включаются расположенные на них контакторы (поз.5), которые передают исполнительный импульс тока по закольцованной линии электросвязи на воспламенитель газогенерирующего химического состава (поз.7) в задающие (базовые) устройства. А также передают исполнительный импульс тока по закольцованной линии электросвязи (поз.3) через настроенный резистор (поз.15) в рассматриваемом случае на воспламенитель газогенерирующего химического состава или электромагнитный привод (поз.7) на УЛВ №4 (поз.2), установленное справа от базовых, при этом настроенный резистор (поз.15) не пропускает исполнительный импульс тока на УЛВ №1, установленное слева, и оно не срабатывает. В результате чего УЛВ №2 и №3 срабатывают, образуя каждое по дополнительному взрыволокализующему заслону «Б», направленных навстречу распространения УВВ и ФП, и срабатывает УЛВ №4, образуя два дополнительных взрыволокализующих заслона «Б», один из которых (заслонов) направлен навстречу УВВ и ФП, а другой - по ходу их движения.

На фиг.5б также показан случай, когда фронт УВВ воздействует на приемные щиты задающих УЛВ №2 и №3 одновременно, и они срабатывают, образуя по ходу распространения УВВ и ФП два взрыволокализующих заслона «А» (поз.4), и одновременно при воздействии на приемный щит задающих УЛВ №2 и №3 включаются расположенные на них контакторы (поз.5), которые передают исполнительный импульс тока по закольцованной линии электросвязи на воспламенитель газогенерирующего химического состава (поз.7) в задающие (базовые) устройства. А также передают исполнительный импульс тока по закольцованной линии электросвязи (поз.3) через настроенный резистор (поз.15) в рассматриваемом случае на воспламенитель газогенерирующего химического состава или электромагнитный привод (поз.7) на УЛВ №1 (поз.2), установленное слева от базовых, при этом настроенный резистор (поз.15) не пропускает исполнительный импульс тока на УЛВ №4, установленное справа, и оно не срабатывает. В результате чего УЛВ №2 и №3 срабатывают, образуя каждое по дополнительному взрыволокализующему заслону «Б», направленных навстречу распространения УВВ и ФП, и срабатывает УЛВ №1, образуя два дополнительных взрыволокализующих заслона «Б», один из которых (заслонов) направлен навстречу УВВ и ФП, а другой - по ходу их движения.

В случае когда фронт УВВ первым воздействует на приемный щит УЛВ №2 или №3, одно из них становится задающим и передает сигнал (команду) на срабатывание на все задействованные в закольцованной линии электросвязи модифицированные (двухкамерные) УЛВ. Далее процесс протекает, как описано выше.

На фиг.6 и фиг.7 изображено устройство локализации взрывов с аксиальным (центральным) расположением сферического скользящего механизма соответственно до и после срабатывания устройства за счет воздействия силы на фронте УВВ и силы от избыточного давления газов, образующихся в газогенерирующей камере. На фиг.8 представлен сферический скользящий механизм устройства. На фиг.9 и фиг.10 изображено устройство, приводимое в действие от во