Днк-вакцины против опухолевого роста и способы их применения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биотехнологии. Описана ДНК-вакцина, предназначенная для активации иммунного ответа против раковых клеток, содержащая конструкцию ДНК, операбельно кодирующую белок сурвивин и цитокин CCL21, встроенные в аттенуированный вектор Salmonella typhimurium. Раскрыт способ ингибирования роста опухоли путем введения вакцины по изобретению млекопитающему. Представлено изделие, содержащее описанную вакцину. Предложен способ вакцинации млекопитающего против рака, где способ включает стадию введения млекопитающему эффективного количества описанной ДНК-вакцины, вызывающей иммунный ответ. Изобретение расширяет ассортимент ДНК-вакцин, вызывающих иммунный ответ, и обладает неожиданно высоким уровнем цитотоксичности против опухолевых клеток. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 42 ил., 6 табл.

Реферат

Перекрестная ссылка на родственные патентные заявки

Патентная заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США № 60/457009, поданной 24 марта 2003 года, описание которой приведено здесь в качестве ссылки.

Права правительства

Изобретение было сделано при поддержке Правительства, гранты № 1R01CA83856-01 и CA83856 National Institutes of Health, грант № 9RТ00-17 Tobacco Related Disease Research Program и гранты № DAMD17-02-1-0137 и DAMD17-02-1-0562 Department of Defense. Правительство имеет определенные права на изобретение.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к вакцинам дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), кодирующей молекулы, эффективные для активации иммунного ответа против опухолевых клеток. Более подробно, изобретение относится к ДНК-вакцинам, кодирующим белок семейства ингибиторов апоптоза (IAP), связанный с опухолеобразованием, и иммуноактивный генный продукт. Изобретение также относится к способам применения ДНК-вакцин для ингибирования роста опухоли.

Уровень техники изобретения

Вакцины использовали для долговременной защиты при множестве болезненных состояний путем весьма ограниченного введения профилактического средства, которое стимулирует иммунную систему организма и, таким образом, обезвреживает болезнетворные патогены до того, как они смогут начать пролиферацию и вызвать патологический эффект. Различные подходы к вакцинам и вакцинациям описаны Bernard R. Glick и Jack J. Pasternak, Molecular Biotechnology, Principles and Applications of Recombinant DNA, Second Edition, ASM Press pp. 253-276 (1998).

Вакцинация является способом стимуляции иммунной системы организма, направленным на обнаружение и уничтожение инфицирующего агента до того, как он вызовет патологический ответ. Как правило, вакцины являются либо живыми, но аттенуированными, инфекционными агентами (вирус или бактерии), либо мертвой формой агента. Вакцина, состоящая из живых бактерий или вируса, должна быть непатогенной. Как правило, бактериальная или вирусная культура аттенуирована (ослаблена) физической или химической обработкой. Хотя агент не является вирулентным, он все же может вызвать иммунный ответ у пациента, которому проводят вакцинацию.

Иммунный ответ вызывается антигенами, которые могут быть либо специфическими макромолекулами, либо инфекционными агентами. Эти антигены, как правило, представляют собой либо белки, полисахариды, липиды или гликолипиды, которые распознаются лимфоцитами, известными как B-клетки и T-клетки, как "чужеродные". Действие обоих типов лимфоцитов на антиген вызывает быстрое клеточное деление и дифференцировку, что приводит к образованию клонов коммитированных лимфоцитов. Из В-клеток образуются плазматические клетки, которые, в свою очередь, продуцируют белки, названные антителами (Ат), которые селективно связываются с антигенами инфекционного агента, таким образом, нейтрализуя или инактивируя патоген (гуморальный иммунитет). В некоторых случаях для B-клеточного ответа необходима помощь CD4 хелперных Т-клеток.

Специализированный T-клеточный клон, который формируется в ответ на антиген, представляет собой цитотоксические T-лимфоциты (CTL), которые способны связываться с патогенами и удалять патогены и ткани, в которых присутствует антиген (клеточный иммунитет). В некоторых случаях антигенпрезентирующая клетка (APC), такая как дендритная клетка, поглощает патоген или другую чужеродную клетку посредством эндоцитоза. APC затем процессируют антигены клеток и презентируют их в виде комплекса молекула гистосовместимости:пептид для Т-клеточного рецептора или CTL, таким образом, стимулируя иммунный ответ.

Гуморальный иммунитет, характеризующийся образованием специфических антител, в основном, наиболее эффективен против острых бактериальных инфекций и повторных вирусных инфекций, тогда как клеточно-опосредованный иммунитет наиболее эффективен против вирусной инфекции, хронической внутриклеточной бактериальной инфекции и грибковой инфекции. Также известно, что клеточный иммунитет оказывает противоопухолевую защиту и отвечает за отторжение трансплантатов органов.

Антитела к антигенам предшествующих инфекций определяются в крови в течение очень длительного периода времени, таким образом, позволяя определить, подвергался ли организм воздействию патогена ранее. После повторного воздействия того же патогена иммунная система эффективно предотвращает развитие повторной инфекции, устраняя патогенный агент до начала его пролиферации и возникновения патогенной реакции.

Такой же иммунный ответ, который может быть вызван патогеном, может также иногда вызывать непатогенный агент, который презентирует тот же антиген, что и патоген. Таким образом, индивидуума можно защитить от следующего воздействия патогена без предварительно перенесенной инфекции.

Тем не менее, не все инфекционные агенты могут быть легко культивированы и инактивированы, как это необходимо при получении вакцины. Современные методики рекомбинантной ДНК позволили разработать новые вакцины, с целью преодоления этих ограничений. Можно создать инфекционные агенты без патогенных генов, что, таким образом, позволяет использовать в качестве вакцины живую, невирулентную форму организма. Также возможно сконструировать относительно непатогенный организм, такой как E.coli, чтобы презентировать на поверхности клеток антигены патогенного носителя. Иммунную систему индивидуума, вакцинированного таким трансформированным носителем, «обманывают», и она образует антитела к патогену. Антигенные белки патогенного агента могут быть сконструированы и экспрессированы в непатогенных видах, и антигенные белки могут быть выделены и очищены с получением «субъединичной вакцины». Преимуществом субъединичной вакцины является ее стабильность, безопасность и возможность определения химически; однако ее производство может быть дорогостоящим.

В последние годы появился новый подход к вакцинам, названный генетической иммунизацией. В этом подходе ген, кодирующий антиген патогенного агента, операбельно встраивают в клетки индивидуума, который должен быть иммунизирован. Обработанные клетки, предпочтительно антиген-презентирующие клетки (APC), такие как дендритные, трансформируются и продуцируют антигенные белки патогена. Такие получаемые in vivo антигены затем вызывают необходимый иммунный ответ в организме хозяина. Генетическим материалом, используемым в таких генетических вакцинах, может быть конструкция либо РНК, либо ДНК. Часто полинуклеотид, кодирующий антиген, вводят в сочетании с другими промоторными полинуклеотидными последовательностями, чтобы усилить встраивание, репликацию или экспрессию гена.

ДНК-вакцины, кодирующие гены антигенов, можно вводить в клетки-хозяева с помощью различных систем доставки. Эти системы доставки включают в себя прокариотические и вирусные системы доставки. Например, один из подходов состоит в использовании вирусного вектора, такого как вирус коровьей оспы, с введенным новым генетическим материалом, для инокуляции клеток-хозяев. Альтернативно, генетический материал может быть встроен в плазмидный вектор или может быть доставлен непосредственно в клетки-хозяева как «голый» полинуклеотид, то есть просто как очищенная ДНК. Кроме того, ДНК может быть стабильно трансфецирована в аттенуированные бактерии, такие как Salmonella typhimurium. Когда пациент перорально принимает вакцину с трансформированными Salmonella, бактерии транспортируются к пейеровым бляшкам в кишечнике (то есть вторичным лимфоидным тканям), которые затем стимулируют иммунный ответ.

С помощью ДНК-вакцин можно проводить иммунизацию против болезненных состояний, которые вызваны нетипичными патогенами, например против генетических заболеваний и рака. Как правило, генетическая вакцина против рака встраивается в ген APC, который кодирует антиген, и, таким образом, трансформированные APC продуцируют антигены к определенному типу опухолевых клеток. С помощью эффективной универсальной вакцины против большого количества типов рака, таким образом, можно создать большое количество индивидуальных вакцин для каждого типа раковой клетки, против которой необходима иммунизация.

Белки-ингибиторы апоптоза (то есть белки семейства IAP) представляют собой класс природных антигенов, экпрессирующихся в большом количестве различных опухолевых клетках. Как следует из названия, эти белки, в их природной форме, ингибируют апоптоз (то есть запрограммированную гибель клетки), что, в свою очередь, может привести к устойчивости раковых клеток к апоптозу, вызванному химиотерапевтическими агентами, такими как этопозид. Примеры белков семейства IAP включают в себя сцепленный с X-хромосомой IAP (XIAP), NAIP, cIAP1 (также известный как BIRC2), cIAP2 (также известный как BIRC3), Bruce (также известный как BIRC6), сурвивин (также известный как BIRC5) и ливин (также известный как BIRC7, KIAP и ML-IAP). Белки семейства IAP млекопитающих включают в себя белки с тремя доменами BIR (например, XIAP, cIAP1, cIAP и NAIP), а также белки с одним доменом BIR (например, сурвивин и ливин).

В публикации Tamm et al. Cancer Res. 1998; 58 (23):5315-20 сообщалось об экспрессии сурвивина человека в 60 опухолевых клеточных линиях человека. Tamm с соавторами также сообщали, что как сурвивин, так и XIAP эффективны при ингибировании запрограммированной клеточной гибели (апоптоза), вызванной обработкой опухолевых клеток вызывающими апоптоз агентами, такими как Bax или Fas (CD95). Сурвивин и другие белки семейства IAP, по имеющимся данным, ингибируют апоптоз, связываясь с протеазами клеточной гибели эффекторных клеток, например с каспазой-3 и каспазой-7. Мутации белков семейства IAP могут привести к снижению ингибирующей апоптоз активности или даже к вызывающей апоптоз активности по сравнению с активностью белка семейства IAP дикого типа. Противоапоптотическая активность белков семейства IAP, как полагают, связана с доменом BIR.

Сообщалось, что сурвивин присутствует в раковых клетках наиболее распространенных онкологических заболеваний человека, включая рак легкого, простаты, молочной железы и поджелудочной железы. Сурвивин также был обнаружен в клетках неходжкинской лимфомы высокой степени злокачественности, но не был обнаружен в неходжкинских лимфомах низкой степени злокачественности. Сообщалось, что сурвивин присутствует в нормальных клетках во время эмбрионального развития, но, в отличие от большинства других белков семейства IAP, сурвивин фактически не определяется в нормальных тканях взрослого человека. См. Ambrosini et al. Nat. Med. 1997; 3(8): 917-21.

Ливин был обнаружен в некоторых тканях взрослого человека и в эмбриональных тканях. Сообщалось, что уровни экспрессии ливина повышаются в меланомах, раковых клетках толстой кишки, раковых клетках мочевого пузыря и раковых клетках легкого. Также сообщалось о двух сплайсированных вариантах ливина, которые оба содержат один домен BIR. Полноразмерный вариант альфа состоит из 298 аминокислотных остатков, а вариант бета состоит из 280 аминокислотных остатков.

Белки семейства IAP также были идентифицированы в большом количестве видов организмов помимо людей, включая млекопитающих, таких как мыши, амфибий, таких как виды Xenopus (африканские шпорцевые лягушки), насекомых, таких как виды Drosophila, и бакуловирусы.

Повсеместная и высокоселективная природа экспрессии сурвивина в раковых клетках делает его потенциально применимым диагностическим маркером рака. Например, Rohayem et al. Cancer Res. 2000; 60: 1815-17 было сообщено об идентифицировании аутоантитела к сурвивину у больных раком легкого человека и колоректальным раком.

Сурвивин также был идентифицирован как мишень для терапии рака. Ингибирующий эффект сурвивина на каспазу-3 и каспазу-7 связан с резистентностью раковых клеток к различным стимулирующим апоптоз химиотерапевтическим методикам лечения. Антисмысловой олигонуклеотид, который предназначен для воздействия на экспрессию сурвивина, как сообщалось, регулирует снижение экспрессии сурвивина в клеточной линии аденокарциномы и сенсибилизирует раковые клетки к химиотерапевтическому агенту этопозиду. Смотри Olie et al. Cancer Res. 2000; 60: 2805-9 и Mesri et al.J. Clinical Res., 2001; 108: 981-990.

Цитокины представляют собой белки и полипептиды, продуцируемые клетками, которые могут влиять на поведение других клеток, такое как клеточная пролиферация, клеточная дифференцировка, регуляция иммунных реакций, кроветворение и воспалительные реакции. Цитокины классифицированы на множество семейств, включая хемокины, гемопоэтины, иммуноглобулины, факторы некроза опухоли и множество не относящихся какому-либо семейству молекул. Смотри, главным образом, Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, Revised Edition, Oxford University Press, 2000 и C. A. Janeway, P. Travers, M. Walport and M. Schlomchik, Immunobiology, Fifth Edition, Garland Publishing, 2001 (здесь и далее обозначаемая как Janeway и Travers). Краткая классификация цитокинов представлена в Janeway и Travers, в приложении III, страницы 677-679, соответствующие описания которых приведены здесь в качестве ссылки.

Гемопоэтины включают в себя, например, эритропоэтин, интерлейкин 2 (IL-2, белок из 133 аминокислот, продуцируемый T-клеткой и вовлеченный в T-клеточную пролиферацию), IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-11, IL-13, IL-15 (белок, подобный IL-2, состоящий из 114 аминокислот, который стимулирует рост кишечного эпителия, T-клеток и NK-клеток), гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF), гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF), онкостатин М (OSM) и фактор, ингибирующий лейкемию (LIF).

Интерфероны включают в себя, например, IFN-α, IFN-β и IFN-γ (гомодимерный белок из 143 аминокислот, продуцируемый T-клетками и NK-клетками, который вовлечен в активацию макрофагов, усиливает экспрессию молекул MHC и антиген-процессирующих компонентов, переключение класса IG и супрессию TH2).

Иммуноглобулины включают в себя, например, B7.1 (CD80) и B7.2 (CD86), каждый из которых совместно стимулирует T-клеточные ответы.

Семейство факторов некроза опухоли (TNF) включает в себя, например, TNF-α, TNF-β (лимфотоксин), лимфотоксин-β (LT- β), лиганд CD40, лиганд Fas, лиганд CD27, лиганд CD30, лиганд 4-1BB, Trail и лиганд OPG.

Различные цитокины, которые не относятся к какомк-либо семейству, включают в себя, например, фактор роста опухоли β (TGF-β), IL-1α, IL-1β, IL-1 RA, IL-10, IL-12 (фактор, стимулирующий природные клетки-киллеры; гетеродимер, содержащий цепь из 197 аминокислот и цепь из 306 аминокислот, который вовлечен в активацию NK-клеток и индукцию дифференцировки T-клеток в TH1-подобные клетки), фактор, ингибирующий миграцию макрофагов (MIF), IL-16, IL-17 (фактор, индуцирующий продукцию цитокина, который вызывает продукцию цитокина в эпителии, эндотелии и фибробластах) и IL-18.

Хемокины представляют собой семейство цитокинов, которые являются относительно небольшими хемоаттрактантными белками и полипептидами, которые стимулируют миграцию и активацию различных клеток, такую как миграция лейкоцитов (например, фагоцитов и лимфоцитов). Хемокины играют важную роль при воспалении и других иммунных ответах. Хемокины разделены на множество семейств, включая хемокины C, хемокины CC, хемокины CXC и хемокины CX3C. В названии указано количество остатков цистеина и расстояние между ними в молекулах; хемокины C содержат один цистеин, хемокины CC содержат два следующих друг за другом цистеина, CXC содержат два цистеина, отделенных друг от друга одним аминокислотным остатком, и хемокины CX3C содержат два цистеина, отделенных друг от друга тремя аминокислотными остатками. Хемокины взаимодействуют с большим количеством хемокиновых рецепторов, присутствующих на поверхности клеток. Смотри Janeway и Travers, приложение IV, страницу 680, соответствующие описания которых приведены здесь в качестве ссылки.

Кроме того, хемокины могут обладать иммуномодулирующей активностью и быть вовлечены в иммунные ответы при раке. Например, сообщалось, что мышиный 6Ckine/SLC, мышиный аналог хемокина вторичной лимфоидной ткани человека (SLC), в настоящее время называемый CCL21, вызывает противоопухолевый ответ в опухолевой клеточной линии карциномы толстой кишки C-26. Смотри Vicari, et al. J. Immunol. 2000; 165 (4): 1992-2000. CCL21 человека и его мышиный аналог, 6Ckine/SLC, относятся к хемокинам СС, которые взаимодействуют с хемокиновым рецептором CCR7. Vicari et al. также сообщалось, что мышиный 6Ckine/SLC (muCCL21) представляет собой лиганд хемокинового рецептора CXCR3. CCL21 человека, muCCL21 мыши и множество других хемокинов вовлечены в регуляцию различных клеток иммунной системы, таких как дендритные клетки, T-клетки и природные клетки-киллеры (NK).

Mig и IP-10 относятся к хемокинам CXC, которые взаимодействуют с рецептором CXCR3, ассоциированным с активированными T-клетками. Лимфотактин представляет собой хемокин C, который взаимодействует с рецептором XCR1, ассоциированным с T-клетками и NK-клетками. Фракталкин представляет собой хемокин CX3C, который взаимодействует с рецептором CX3CR1, ассоциированным с T-клетками, моноцитами и нейтрофилами.

NK-клетки представляют собой большие гранулярные лимфоциты, которые распознают и уничтожают клетки, зараженные вирусом. Регуляция NK-клеток может осуществляться посредством взаимодействия иммуномодулирующих полипептидных лигандов с рецепторами на поверхности NK-клетки. Например, лиганды рецептора NKG2D, которые могут регулировать активность NK-клетки, включают в себя хемокины, такие как muCCL21, и стресс-индуцируемые полипептидные лиганды, такие как антигены, связанные с цепью MHC I класса, и белки, связывающие UL16. Сообщалось, что мышиный антигенный пептид минорного комплекса гистосовместимости H60 также связывается с рецептором NKG2D. Смотри, например, Robertson et al. Cell Immunol. 2000; 199(1): 8-14; Choi et al. Immunity 2002, 17(5): 593-603 и Farag et al., Blood, 2002; 100(6): 1935-1947.

Настоящее изобретение удовлетворяет имеющуюся потребность в вакцинах, которые могут стимулировать общий иммунный ответ против раковых клеток, предлагая ДНК-вакцину, кодирующую связанный с опухолеобразованием белок семейства IAP и иммунноактивный генный продукт в общем векторе.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ДНК-вакцина, которая эффективно вызывает иммунный ответ против раковых клеток, содержит конструкцию ДНК, операбельно кодирующую белок семейства IAP, связанный с опухолеобразованием, и иммуноактивный генный продукт в фармацевтически приемлемом носителе. Предпочтительно конструкция ДНК операбельно встроена в вектор, такой как аттенуированная бактерия (например, аттенуированный вектор Salmonella typhimurium). ДНК-вакцина включает в себя полинуклеотид, который кодирует по крайней мере один белок семейства IAP, связанный с опухолеобразованием, вместе с полинуклеотидом, который кодирует иммуноактивный генный продукт. Предпочтительно конструкция ДНК кодирует белок семейства IAP, связанный с опухолеобразованием, который, по существу, отсутствует в дефинитивных тканях, но уровень которого повышен в раковых тканях, такой как белок сурвивин (например, сурвивин человека, мышиный сурвивин и тому подобное) или белок ливин. Предпочтительно иммунореактивный генный продукт, кодируемый конструкцией ДНК, представляет собой цитокин, лиганд рецептора на поверхности природной клетки-киллера или подобную иммунореактивную молекулу.

В одном из вариантов осуществления ДНК-вакцина предпочтительно включает в себя ДНК, которая операбельно кодирует белок сурвивин, выбранный из группы, включающей (a) сурвивин человека дикого типа с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 2, (b) иммуногенный гомолог сурвивина человека дикого типа, который по крайней мере на 80% идентичен аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 2, (c) сплайсированный вариант сурвивина человека с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 23, (d) сплайсированный вариант сурвивина человека с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 24 и (e) фрагмент белка сурвивина, который связывается с молекулой MHC I класса и распознается цитотоксическими T-клетками.

В еще одном варианте осуществления ДНК-вакцина предпочтительно включает в себя конструкцию ДНК, которая операбельно кодирует белок ливин, выбранный из группы, включающей (a) полноразмерный сплайсированный вариант альфа ливина человека дикого типа с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 27, (b) сплайсированный вариант бета ливина человека с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 29, (c) иммуногенный гомолог полноразмерного ливина человека дикого типа, который по крайней мере на 80% идентичен аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 27, (d) иммуногенный гомолог сплайсированного варианта бета ливина человека дикого типа, который по крайней мере на 80% идентичен аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 29 и (е) фрагмент белка ливина, который связывается с молекулой MHC I класса и распознается цитотоксическими T-клетками.

Предпочтительные цитокины включают в себя хемокины, такие как CCL21 человека, CCL21 мыши, лимфотактин, фракталкин, IP-10 и тому подобные, гемопоэтины, такие как IL-2, IL-15 и тому подобные; интерфероны, такие как IFN-γ и тому подобные; а также другие цитокины, связанные с миграцией или пролиферацией Т-клеток и NK-клеток, такие как IL-12, IL-17 и тому подобные.

Предпочтительные лиганды поверхностных рецепторов природных клеток-киллеров представляют собой стресс-индуцируемые белки, такие как MICA человека, MICB человека, ULBP1 человека, ULBP2 человека, ULBP3 человека и тому подобные лиганды, которые связываются с рецептором NKG2D на поверхности клеток. Особенно предпочтительными лигандами NKG2D являются MICA и MICB.

В вакцинах также могут присутствовать общепринятые адъюванты, такие как квасцы, эмульсии типа «масло в воде», консерванты и тому подобные. ДНК-вакцины по настоящему изобретению стимулируют иммунный ответ против клеток опухоли, включая стимуляцию апоптоза опухолевых клеток, таким образом, ингибируя рост опухоли и распространение метастазов.

В одном из аспектов способа по настоящему изобретению ДНК-вакцину используют для долговременного ингибирования роста опухоли у вакцинированного пациента. ДНК-вакцину, содержащую конструкцию из полинуклеотида, операбельно кодирующего белок семейства IAP и иммуноактивный генный продукт, вместе с фармацевтически приемлемым носителем вводят (предпочтительно перорально) пациенту при необходимости ингибирования роста опухоли в количестве, которое является достаточным для активации иммунного ответа против опухолевых клеток.

Вакцины по настоящему изобретению могут использоваться для лечения различных типов раков. Например, иммунизация вакцинами по настоящему изобретению может быть эффективна у пациента, страдающего раком легких, колоректальным раком, меланомой и тому подобное.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

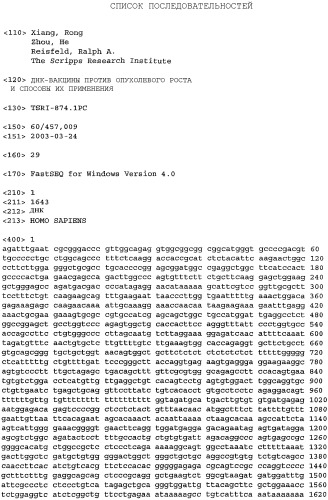

На фиг.1 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая сурвивин человека, SEQ ID NO: 1.

На фиг.2 показана аминокислотная последовательность сурвивина человека, SEQ ID NO: 2.

На фиг.3 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая TIAP мыши, SEQ ID NO: 3.

На фиг.4 показана аминокислотная последовательность TIAP мыши, SEQ ID NO: 4.

На фиг.5 показана гомология белков сурвивина человека и TIAP мыши.

На фиг.6 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая SLC человека (CCL21), SEQ ID NO: 5.

На фиг.7 показана аминокислотная последовательность SLC человека (CCL21), SEQ ID NO: 6.

На фиг.8 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая 6Ckine/SLC мыши (muCCL21), SEQ ID NO: 7.

На фиг.9 показана аминокислотная последовательность 6Ckine/SLC мыши (muCCL21), SEQ ID NO: 8.

На фиг.10 показана гомология белков SLC человека (CCL21) и 6Ckine/SLC мыши (muCCL21).

На фиг.11 показана неполная последовательность нуклеиновой кислоты мышиного антигенного пептида Н60 минорного комплекса гистосовместимости, SEQ ID NO: 9.

На фиг.12 показана неполная аминокислотная последовательность мышиного антигенного пептида Н60 минорного комплекса гистосовместимости, SEQ ID NO: 10.

На фиг.13 представлено схематическое изображение конструкции ДНК, кодирующей белок сурвивин (сурвивин мыши, также известный как TIAP) и иммуномодулирующий хемокин (CCL21, также известный как SLC), в векторе pBudCE4.1.

На фиг.14А графически показан средний объем легочных метастазов при карциноме легкого Льюиса у мышей, получавших контрольный буфер (Е), контрольную вакцину, содержащую пустой вектор (D), ДНК-вакцину, содержащую хемокин (С), вакцину, содержащую белок сурвивин (В), и вакцину по изобретению (А).

На фиг.14В представлено изображение типичных метастазов опухоли легкого, удаленных у мышей, вакцинированных, как описано для фиг.14А.

На фиг.15 показана опосредованная Т-клеткой цитотоксичность, вызванная ДНК-вакцинами, как описано для фиг.14А, против клеток рака легкого D121; процент лизиса (Y-ось) нанесен для трех различных соотношений эффекторных клеток и клеток-мишеней (E/T) для каждой вакцинации (то есть 100:1 - первая точка на графике; 50:1 - вторая точка на графике и 25:1 - третья точка на графике).

На фиг.16 графически показана повышенная экспрессия молекул активации T-клеток у мышей, вакцинированных вакциной по изобретению, определенная с помощью проточной цитометрии.

На фиг.17 графически показана повышенная экспрессия совместно стимулирующихся молекул дендритными клетками после вакцинации мышей вакциной по изобретению и различными контрольными вакцинами.

На фиг.18 показана индукция высвобождения внутриклеточных цитокинов после вакцинации мышей вакциной по изобретению и различными контрольными вакцинами, определенная с помощью проточной цитометрии.

На фиг.19 показаны графики FACS, демонстрирующие увеличение апоптоза клеток опухоли легкого D121 после вакцинации мышей вакциной по изобретению и различными контрольными вакцинами (A) через 3 часа после вакцинации и (B) через 24 часа после вакцинации.

На фиг.20 показано схематическое изображение экспрессии конструкции, содержащей TIAP и антигенный пептид Н60 минорного комплекса гистосовместимости.

На фиг.21 графически представлены данные анализа цитотоксичности спленоцитов, выделенных у мышей, вакцинированных вакциной по изобретению.

На фиг.22 показаны легкие, удаленные у мышей, вакцинированных, как описано в примере 10 (сверху), и гистограмма (снизу) средней массы легкого мышей исследованных групп.

На фиг.23 представлено графическое изображение процента выживания мышей, вакцинированных и зараженных клетками опухоли СТ-26.

На фиг.24 показана экспрессия пептида H60 (A) и muSurvivin (B).

На фиг.25 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая вариант CCL21a 6CKine/SLC, SEQ ID NO: 11.

На фиг.26 показана аминокислотная последовательность варианта CCL21a 6CKine/SLC, SEQ ID NO: 12.

На фиг.27 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая MICA человека, SEQ ID NO: 13.

На фиг.28 показана аминокислотная последовательность MICA человека, SEQ ID NO: 14.

На фиг.29 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая MICB человека, SEQ ID NO: 15.

На фиг.30 показана аминокислотная последовательность MICB человека, SEQ ID NO: 16.

На фиг.31 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая ULBP1 человека, SEQ ID NO: 17.

На фиг.32 показана аминокислотная последовательность ULBP1 человека, SEQ ID NO: 18.

На фиг.33 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая ULBP2 человека, SEQ ID NO: 19.

На фиг.34 показана аминокислотная последовательность ULBP2 человека, SEQ ID NO: 20.

На фиг.35 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая ULBP3 человека, SEQ ID NO: 21.

На фиг.36 показана аминокислотная последовательность ULBP3 человека, SEQ ID NO: 22.

На фиг.37 показана аминокислотная последовательность сплайсированного варианта сурвивин-2В сурвивина человека (SEQ ID NO: 23) и сплайсированного варианта сурвивин-ΔEx3 (SEQ ID NO: 24).

На фиг.38 представлено воспроизведение записи в GENBANK с номером доступа NP 005922, описывающей аллельные варианты MICB.

На фиг.39 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая полноразмерный сплайсированный вариант альфа ливина человека, SEQ ID NO: 26.

На фиг.40 показана аминокислотная последовательность сплайсированного варианта альфа ливина человека, SEQ ID NO: 27.

На фиг.41 показана последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая сплайсированный вариант бета ливина человека, SEQ ID NO: 28.

На фиг.42 показана аминокислотная последовательность сплайсированного варианта бета ливина человека, SEQ ID NO: 29.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ДНК-вакцина, эффективная для активации иммунного ответа против опухолевых клеток, содержит конструкцию ДНК, которая операбельно кодирует белок семейства IAP и иммуноактивный генный продукт. Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «конструкция ДНК» обозначает структуру синтетической ДНК, которую можно транскрибировать в клетках-мишенях. Конструкция может содержать линейную нуклеиновую кислоту, такую как очищенная ДНК, ДНК, встроенная в плазмидный вектор, или ДНК, встроенная в любой другой вектор, подходящий для введения ДНК в клетку хозяина. Предпочтительно ДНК встраивают в вирусный или бактериальный вектор, более предпочтительно в аттенуированный вирусный или бактериальный вектор, который является непатогенным, наиболее предпочтительно в аттенуированный бактериальный вектор.

Используемый здесь термин «иммунитет» обозначает долговременную защиту против вирулентных форм инфекционного агента или опухолевого антигена. Термин «иммунизация» обозначает профилактическое воздействие антигена патогенного агента, полученного из невирулентного источника, которое приводит к возникновению иммунитета к патогену у иммунизированного индивидуума.

Используемый здесь термин «антитело» обозначает молекулу, которая представляет собой гликозилированный белок, иммуноглобулин, который специфически связывается с антигеном.

Используемый здесь термин «антиген» обозначает нечто, что при введении иммунокомпетентному животному стимулирует продукцию определенного антитела или антител, которые могут связываться с антигеном. Используемый здесь термин «иммуноген» обозначает нечто, что не способно само по себе стимулировать продукцию антитела, но может осуществить такую стимуляцию, если объединить его с носителем.

Используемый здесь термин «консервативная замена» означает замену одного аминокислотного остатка на другой, биологически подобный остаток. Примеры консервативных замен включают в себя замену одного гидрофобного остатка, такого как изолейцин, валин, лейцин или метионин, на другой или замену одного гидрофильного остатка, такого как аргинин, на лизин и наоборот, глутаминовой кислоты на аспарагиновую кислоту и наоборот или глутамина на аспарагин и наоборот и тому подобное.

Используемый здесь термин «по существу соответствует» в его различных грамматических формах, относящийся к пептидным последовательностям, обозначает пептидную последовательность, как описано, плюс или минус три аминокислотных остатка на либо одном, либо двух из N- и С-концов и содержащую только консервативные замены в полипептидной последовательности.

Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «иммуноактивный генный продукт» и его грамматические формы включает в себя белки и полипепиды, обладающие иммуномодулирующей активностью, такие как белки и полипептиды, которые взаимодействуют с Т-клетками и NK-клетками и модулируют их активность.

Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «белок семейства IAP» включает в себя любой класс природных антигенов, экспрессируемых в опухолевых клетках, которые ингибируют апоптоз в их природной форме. Белки семейства IAP включают в себя, например, сурвивин человека, сцепленный с Х-хромосомой IAP (XIAP), TIAP мыши (аналог сурвивина у мыши), ливин человека, c-IAP-1 человека, c-IAP-2 человека, NAIP человека, любой другой белок, который включает в себя по крайней мере один домен повтора бакуловирусного ингибитора апоптоза (BIR) или его гомолога. Домен BIR присутствует во всех белках семейства IAP дикого типа. Он включает в себя четыре относительно коротких альфа-спирали и область трех расположенных антипараллельно бета-складчатых структур. Домен связывает Zn, используя три остатка цистеина и остаток гистидина, которые являются консервативными среди белков семейства IAP. Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «белок семейства IAP» также включает в себя варианты белков IAP дикого типа, такие как сплайсированные варианты, и тому подобное, а также фрагменты их иммуногенных гомологов, которые связываются с молекулой главного комплекса гистосовместимости (MHC) I класса и распознаются цитотоксическими T-клетками (то есть эпитопы белка сурвивина).

Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «связанный с опухолеобразованием» в отношении белков семейства IAP обозначает белок семейства IAP, который экспрессируется на повышенном уровне в раковых клетках, по сравнению с нормальными, нераковыми клетках. Примеры связанных с опухолеобразованием белков семейства IAP включают в себя, но ими не ограничиваясь, сурвивин человека и ливин человека.

Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «белок сурвивин» включает в себя полноразмерную молекулу сурвивина человека (SEQ ID NO: 2), полноразмерный мышиный аналог (то есть TIAP, как описано здесь), варианты сурвивина человека или сурвивина мыши, такие как сплайсированные варианты и варианты замен, а также фрагменты (например, эпитопы) сурвивина человека и иммуногенные гомологи сурвивина человека, которые связываются с молекулой главного комплекса гистосовместимости (MHC) I класса и распознаются цитотоксическими T-клетками. Известные варианты замен в сурвивине человека включают в себя белки, имеющие замену T34A в аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 2, белки, имеющие замену D53A в аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 2, и белки, имеющие замену C84A в аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 2 (смотри Song et al., Mol. Biol. Cell, 2004; 15 (3): 1287-1296, электронная публикация от 29 декабря 2003 года). Каждый из этих известных вариантов обладает апоптотической активностью, в отличие от сурвивина дикого типа, который обладает противоапоптотической активностью.

В предпочтительном варианте осуществления ДНК-вакцина по настоящему изобретению содержит конструкцию ДНК, которая операбельно кодирует белок сурвивин, такой как сурвивин человека дикого типа с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 2, иммуногенный гомолог сурвивина человека дикого типа с аминокислотной последовательностью, которая по крайней мере на 80% идентична SEQ ID NO: 2, сплайсированный вариант сурвивина человека с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 23, сплайсированный вариант сурвивина человека с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 24 и фрагмент белка сурвивина, который связывается с молекулой MHC I класса и распознается цитотоксическими T-клетками.

Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «белок ливин» включает в себя полноразмерный сплайсированный вариант альфа ливина человека (SEQ ID NO: 27), сплайсированный вариант бета ливина человека (SEQ ID NO: 29), варианты замен сплайсированных вариантов альфа и бета ливина человека, а также их фрагменты и иммуногенные гомологи, которые связываются с молекулой MHC I класса и распознаются цитотоксическими T-клетками.

В другом предпочтительном варианте осуществления ДНК вакцина по настоящему изобретению содержит конструкцию ДНК, которая операбельно кодирует белок ливин, такой как полноразмерный сплайсированный вариант альфа ливина человека дикого типа с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 27, сплайсированный вариант бета ливина человека, с аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 29, иммуногенный гомолог полноразмерного ливина человека дикого типа с аминокислотной последовательностью, которая по крайней мере на 80% идентична SEQ ID NO: 27, иммуногенный гомолог сплайсированного варианта бета ливина человека дикого типа с аминокислотной последовательностью, которая по крайней мере на 80% идентична SEQ ID NO: 29, и фрагмент белка ливина, который связывается с молекулой MHC I класса и распознается цитотоксическими T-клетками.

Используемый здесь и в прилагаемых пунктах формулы изобретения термин «иммуногенный гомолог» и его грамматические формы, если используются в отношении белков семейства IAP, связанных с опухолеобразованием, таких как сурвивин и ливин, обозначает белок с высокой степенью гомологии с семейством IAP, связанным с опухолеобразованием, дикого типа, который может связываться с молекулой MHC I