Кирпич

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к строительству, а именно к производству кирпича, и может быть использовано при разработке и изготовлении кирпича, а также при возведении из кирпича различных сооружений. Кирпич содержит сквозные пустоты между противоположными поверхностями, и, по крайней мере, одна пустота выполнена с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения. Вышеуказанная пустота по своей длине содержит, по крайней мере, два участка, и на каждом из участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке, а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке. Технический результат: улучшение теплообмена кирпича с окружающей средой при его сушке, обжиге и охлаждении. 6 з.п. ф-лы, 1 табл., 21 ил.

Реферат

Изобретение относится к строительству, а именно к производству кирпича, и может быть использовано при разработке и изготовлении кирпича, а также при возведении из кирпича различных сооружений.

Уровень техники

Известен кирпич с одной пустотой, соединяющей постельные поверхности. Площадь проходного сечения по длине пустоты переменна. Пустота используется для упрощения кладки кирпича. В перекрывающей эту пустоту диафрагме выполнено отверстие для захватывания кирпича пальцами рук при обмакивании его в раствор и укладке на место (патент СССР №50272, опублик. 31.01.1937 г.). С признаками заявленного изобретения совпадают следующие признаки аналога: кирпич, у которого одна пустота выполнена с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения.

Такой кирпич при размере пустоты, соответствующем большей части внутреннего объема кирпича, имеет хорошее термическое сопротивление, однако подвержен опасности разрушения путем пролома, скола, трещинообразования и т.п. его тонких стенок под действием приложенной нагрузки.

В аналоге увеличение площади поверхности пустоты достигнуто за счет увеличения объема пустоты, уменьшения его массы, уменьшения поверхности одной из постельных поверхностей. Хотя сила сцепления поверхности пустоты с раствором увеличилась, однако сила сцепления нижней (см. фиг.2 описания аналога) постельной поверхности с раствором уменьшилась в связи с существенным уменьшением площади поверхности нижней постельной поверхности. При этом сила сцепления раствора с кирпичом уменьшается, что облегчает отрыв кирпича от застывшего раствора.

Кроме того, конструктивно пустота выполнена так, что способствует заполнению ее раствором.

Наиболее близким аналогом (прототипом) к заявляемому изобретению является кирпич (ГОСТ 530-95 от 01.07.1996 г. Международный стандарт. Кирпичи и камни керамические, рис.A11 - кирпич с тремя сквозными отверстиями) со сквозными пустотами, соединяющими противоположные поверхности (см. фиг.1). Каждая пустота по своей длине содержит участок, равный по длине протяженности пустоты, где площадь проходного сечения пустоты увеличивается от величины минимальной площади проходного сечения пустоты до величины максимальной площади проходного сечения пустоты. Поверхность пустоты описывается как боковая поверхность усеченного конуса.

Совокупность существенных признаков, схожих с заявленным изобретением, может быть сформулирована следующим образом:

кирпич, содержащий сквозные пустоты между противоположными поверхностями, и, по крайней мере, одна пустота выполнена с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения.

Такой кирпич по сравнению с вышеописанным аналогом более прочен за счет замены одной пустоты несколькими пустотами. Однако суммарная площадь поверхности пустот не велика, что обуславливает плохой теплообмен кирпича с окружающей средой при его сушке, обжиге и охлаждении.

У прототипа, в силу конструкции пустоты (прямолинейности образующей поверхности пустоты), малая сила сцепления раствора с поверхностью пустоты (особенно со стороны нижней постельной поверхности, см. фиг.1) и, как следствие, малая сила сцепления всего кирпича с застывшим раствором. Кроме того, прототип имеет малое звукопоглощение из-за неэффективной организации отражения звуковых волн в пустоте от ее поверхности.

Раскрытие изобретения

Кирпич предназначен для использования в строительных работах при возведении фундаментов, стен, опор, труб, печей и других сооружений.

Заявленное изобретение направлено на решение следующей задачи: улучшение теплообмена кирпича с окружающей средой при его сушке, обжиге и охлаждении.

Указанная задача решается за счет того, что кирпич содержит сквозные пустоты между противоположными поверхностями, и, по крайней мере, одна пустота выполнена с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения, и вышеуказанная пустота по своей длине содержит, по крайней мере, два участка, и на каждом из участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке, а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке.

От наиболее близкого аналога изобретение отличается следующими признаками: «... пустота по своей длине содержит, по крайней мере, два участка, и на каждом из участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке, а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке».

При осуществлении изобретения могут быть получены следующие технические результаты.

Первым техническим результатом является увеличение суммарной площади поверхности пустот за счет многократного изменения площади проходного сечения по длине пустоты, что способствует улучшению теплообмена кирпича с окружающей средой при его сушке, обжиге и охлаждении, сокращению времени сушки, обжига и охлаждения.

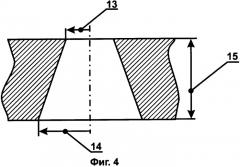

Сравним поверхности пустот прототипа и заявленного кирпича при условии равенства объемов их пустот, что обеспечивает равенство масс кирпичей. На фиг.4 представлено продольное сечение пустоты прототипа. На фиг.5 представлено продольное сечение пустоты заявленного изобретения. Для простоты расчетов пустота заявленного кирпича принята в виде чередующихся цилиндров малого и большого радиуса.

Объем усеченного конуса (см. фиг.4) определяется по формуле

Vук=пН(R1 2+R1R2+R2 2)/3,

где Н - длина пустоты (на фиг.4 обозначена позицией 15);

R1 - малый радиус усеченного конуса (на фиг.4 обозначен позицией 13);

R2 - большой радиус усеченного конуса (на фиг.4 обозначен позицией 14).

Боковая поверхность усеченного конуса (см. фиг.4) определяется по формуле

Sук=п(R1+R2)/L,

где L - длина образующей усеченного конуса (поверхности пустоты). Для R1/R2, не превышающего 2.5, может быть принято L=H.

Примем r1=1 см, R2=2 см, Н=10 см.

Тогда Vук=73.27 см3, Sук=94.2 см2.

Для заявленного кирпича объем пустоты определяется по формуле

V=пН(r1 2+r2 2)/2,

где Н - длина пустоты (на фиг.5 обозначена позицией 16);

r1 - малый радиус (на фиг.5 обозначен позицией 17);

r2 - большой радиус (на фиг.5 обозначен позицией 18).

Позицией 19 обозначена высота цилиндра с большим радиусом. Высота равна Н/10. Позицией 20 обозначена высота цилиндра с малым радиусом. Высота равна Н/10.

Боковая поверхность пустоты (см. фиг.5) определяется по формуле

Уз условия равенства объемов пустот

Vук=V, тогда запишем

Vук=пН (r1 2+r2 2)/2,

отсюда выразим r2 через r1, Vук и Н

r2 2=2 Vук/пН-r1 2.

Для заданных Н=10 см, Vук=73.27 см3, а также принимая r1=0.5 см, 1.0 см, 1.5 см определим r2.

При r1=0.5 см r2=2.1 см. При r1=1.0 см r2=1.92 см. При r1=1.5 см r2=1.57 см.

После чего определяем S по формуле (1).

При r1=0.5 см и r2=2.1 см S=199 см2. При r1=1.0 см r2=1.92 см S=167 см2. При r1=1.5 см r2=1.57 см S=102 см2.

Для данных примеров площадь поверхности пустоты заявленного кирпича от 10 до 100% больше площади поверхности пустоты кирпича по прототипу.

Теплообмен кирпича с окружающей средой характеризуется тепловым потоком, который может быть определен по формуле

где Q - тепловой поток от нагретого воздуха (при сушке и обжиге) к поверхности кирпича или от поверхности кирпича к охлаждающему воздуху (при охлаждении кирпича);

i - участок поверхности теплообмена кирпича;

а - коэффициент теплоотдачи у данного участка поверхности теплообмена;

F - площадь i-того участка поверхности теплообмена, в частности площадь поверхности пустоты;

tv - температура воздуха, расположенного у участка поверхности теплообмена;

ts - температура стенки участка поверхности теплообмена;

Т - время сушки, обжига или охлаждения.

При положительном Q тепловой поток направлен от нагретого воздуха к кирпичу, при отрицательном Q - тепловой поток от нагретого кирпича к охлаждающему воздуху.

Из формулы видно, что при увеличении площади поверхности теплообмена увеличивается тепловой поток от нагретого воздуха к поверхности кирпича или от нагретого кирпича к охлаждающему воздуху.

Коэффициент теплоотдачи в формуле (2) зависит от многих параметров /1/, в том числе от характера движения теплоносителя у стенки кирпича. Выполнение пустоты с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения, меняющейся многократно от максимального значения до минимального, способствует интенсивному перемешиванию потока воздуха, проходящего по пустоте. Чем лучше (интенсивнее) перемешивание потока воздуха при движении в пустоте, тем выше коэффициент теплоотдачи. На фиг.9 и 10 показаны качественные картинки потоков воздуха, например при сушке кирпича, проходящих по пустотам кирпича по прототипу (фиг.9) и заявленного кирпича (фиг.10). На фиг.11 и 12 показано движение воздуха в других возможных пустотах заявленного кирпича. В силу особенностей конструктивного выполнения заявленного кирпича в его пустоте происходит более интенсивное перемешивание потока воздуха, что приводит к росту коэффициента «а» и, следовательно, улучшению теплообмена кирпича с обтекающим горячим воздухом при его сушке и обжиге, а также приводит к улучшению теплообмена кирпича с обтекающим холодным воздухом при его охлаждении.

Интенсивное перемешивание горячего воздуха в пустоте (при сушке и обжиге кирпича) приводит к турбулизации потока воздуха и интенсификации теплообменного процесса на поверхности пустоты кирпича.

В итоге уменьшается время сушки, обжига и охлаждения кирпича. Существенно сокращаются затраты энергии на производство кирпича.

Вторым техническим результатом является увеличение силы сцепления раствора с поверхностью пустоты, что препятствует заполнению пустоты раствором. На фиг.13 показан заявленный кирпич 37. Увеличенная поверхность пустоты и ее конфигурация препятствует проникновению раствора 38 в пустоту 36.

Третьим техническим результатом является увеличение силы сцепления раствора с кирпичом, что затрудняет отрыв кирпича от застывшего раствора. На фиг.14 показана схема нагружения кирпича 40 отрывным усилием 39. Увеличенная поверхность пустот и их конфигурация способствует лучшему сцеплению поверхности пустот и всего кирпича 40 с раствором 41.

Четвертым техническим результатом является увеличение звукопоглощения кирпича. На фиг.15 и 16 представлены схемы взаимодействия звуковых волн с поверхностью пустот заявленного кирпича. Конструкция пустот заявленного кирпича вызывает интенсивную интерференцию звуковых волн. Вследствие интерференции происходит наложение и ослабление амплитуд, проходящих через кирпич и многократно отразившихся от стенок пустот звуковых волн. Усиливает интерференцию и то, что поверхность пустоты в продольном направлении имеет волнообразную форму. Тогда падающий параллельный пучок звуковых волн, отражаясь от волнообразной поверхности пустоты, перестает быть параллельным, что также способствует интерференции волн и их ослаблению (см. фиг.16).

Дополнительные технические результаты

1. Увеличение площади пропитки водой поверхности кирпича за счет увеличения площади поверхности пустоты. Это свойство важно во время производства строительных работ.

2. Повышение надежности удержания кирпича с помощью крюкового приспособления для переноски кирпича. Схема крюкового приспособления представлена на фиг.17. Волнообразная поверхность пустоты способствует зацеплению и надежному удержанию кирпича крюковым устройством.

Кирпич может быть выполнен так, что все пустоты по своей длине содержат, по крайней мере, два участка, и на каждом из участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке, а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке.

Кирпич выполняется так, что вышеупомянутые участки выполнены смежными или несмежными.

Кирпич выполняется так, что пустота имеет два входа, и вышеупомянутые участки примыкают к входам в пустоту.

Кирпич выполняется так, что отношение максимальной площади проходного сечения на участке к минимальной площади проходного сечения на участке составляет величину из диапазона значений от 1.0001 до 5.

Кирпич выполняется так, что на вышеупомянутом участке расстояние по оси пустоты между проходным сечением с максимальной площадью и проходным сечением с минимальной площадью составляет величину из диапазона значений от 0.001 до 2 диаметров проходного сечения минимальной площади. Чем меньше указанное расстояние, тем больше площадь поверхности пустоты.

Кирпич выполняется так, что пустота в продольном сечении содержит границу продольного сечения пустоты, и граница продольного сечения на указанных выше участках выполнена в виде элементов конических сечений, а именно в виде различных по длине элементов различных эллипсов с различными значениями эксцентриситетов и фокальных параметров. Такое выполнение участка границы продольного сечения обеспечит уход от звукового резонанса в пустоте кирпича.

Кирпич выполняется так, что пустота в продольном сечении содержит границу продольного сечения пустоты, и граница продольного сечения на указанных выше участках выполнена в виде элементов конических сечений, а именно в виде различных по длине элементов различных гипербол с различными значениями эксцентриситетов и фокальных параметров. Такое выполнение участка границы продольного сечения обеспечит уход от звукового резонанса в пустоте кирпича.

Кирпич выполняется так, что пустота в продольном сечении содержит границу продольного сечения пустоты, и граница продольного сечения на указанных выше участках выполнена в виде элементов конических сечений, а именно в виде различных по длине элементов эллипсов и гипербол. Такое выполнение участка границы продольного сечения обеспечит уход от звукового резонанса в пустоте кирпича.

Кирпич выполняется так, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении, по крайней мере, на одном из указанных выше участков пустоты пустота содержит границу поперечного сечения, и при этом граница поперечного сечения пустоты выполнена в виде эллипса.

Кирпич выполняется так, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении, по крайней мере, на одном из указанных выше участков пустота содержит границу поперечного сечения, и при этом граница поперечного сечения на одном из своих участков (участков границы поперечного сечения) выполнена в виде элементов различных эллипсов. Такое выполнение участка границы поперечного сечения обеспечит уход от звукового резонанса в пустоте кирпича.

Отрабатываемое в настоящее время оборудование выполняет пустоты так, что длина границы поперечного (проходного) сечения пустоты на каждом из вышеуказанных участков уменьшается до величины минимальной длины границы проходного сечения пустоты на этом участке, а затем увеличивается до величины максимальной длины границы проходного сечения пустоты на этом участке.

Отрабатываемое в настоящее время оборудование выполняет пустоты так, что диаметр границы поперечного (проходного) сечения пустоты на каждом из вышеуказанных участков уменьшается до величины минимального диаметра границы проходного сечения пустоты на этом участке, а затем увеличивается до величины максимального диаметра границы проходного сечения пустоты на этом участке. В материалах заявки под диаметром понимается максимальное расстояние между всевозможными парами точек на границе сечения (источник /2/, стр.178).

Таким образом, задача изобретения решена.

Краткое описание чертежей

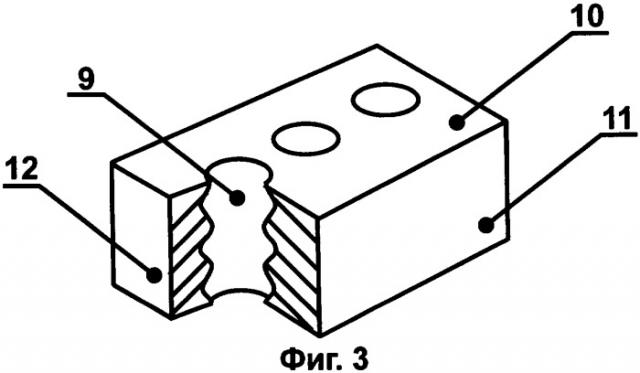

На фиг.1 изображен кирпич по прототипу, у которого пустота выполнена с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения.

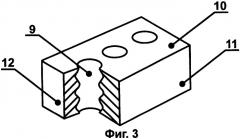

На фиг.2 изображен кирпич, у которого пустота выполнена с постоянной по длине пустоты площадью проходного сечения.

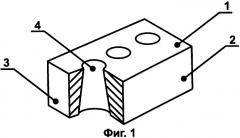

На фиг.3 изображен заявленный кирпич, у которого пустота выполнена с многократно изменяющейся по длине пустоты площадью проходного сечения.

На фиг.4 изображено продольное сечение пустоты с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения (изображение поясняет определение объема и площади поверхности пустоты).

На фиг.5 изображено продольное сечение пустоты заявленного кирпича с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения. Для простоты и наглядности пустота выполнена из цилиндров с различными радиусами (изображение поясняет определение объема и площади поверхности пустоты).

На фиг.6, 7 и 8 изображены кирпичи, содержащие пустоты с переменными по их длине площадями проходных сечений.

На фиг.9 изображен поток воздуха в пустоте кирпича с неизменной площадью проходного сечения по длине пустоты.

На фиг.10, 11 и 12 изображены турбулентные потоки воздуха в пустотах кирпичей с переменной площадью проходного сечения по длинам пустот.

На фиг.13 представлен фрагмент кладки стены и кирпич, у которого часть пустоты заполнена раствором.

На фиг.14 представлена схема нагружения кирпича отрывным усилием. Цемент, застывший в пустотах, препятствует отрыву кирпича от раствора.

На фиг.15 и 16 представлен механизм ослабления звука в пустотах за счет интерференции звуковых волн.

На фиг.17 представлено крюковое устройство для переноса кирпича (камня).

На фиг.18 представлено устройство для получения из формовочной массы кирпичей, содержащих пустоты, с переменной по длине пустот площадью проходного сечения.

На фиг.19, 20 и 21 показаны пустоты кирпичей с различной конфигурацией поперечного и продольного сечений.

Осуществление изобретения

Для наглядности пояснения отличий заявленного кирпича от кирпичей-аналогов приведем сначала описания кирпичей-аналогов, а затем описание заявленного кирпича.

Кирпич по прототипу (см. фиг.1) содержит постельные поверхности 1, ложковые поверхности 2, тычковые поверхности 3 и сквозные пустоты 4, расположенные между противоположными постельными поверхностями 1. Пустота 4 выполнена с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения.

Изготавливаемый в настоящее время кирпич (см. фиг.2) содержит постельные поверхности 6, ложковые поверхности 7, тычковые поверхности 8 и сквозные пустоты 5, расположенные между противоположными постельными поверхностями 6. Пустота 5 выполнена с постоянной по длине пустоты площадью проходного сечения.

Заявленный кирпич (см. фиг.3) содержит постельные поверхности 10, ложковые поверхности 11, тычковые поверхности 12 и сквозные пустоты 9, расположенные между противоположными постельными поверхностями 10. Пустота 4 выполнена с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения.

Пустота (см. фиг.6) по своей длине содержит два участка, обозначенных позициями 23 и 24. На первом из этих участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке (диаметр минимального проходного сечения обозначен позицией 22), а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке (диаметр максимального проходного сечения обозначен позицией 21).

На втором из этих участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке (диаметр минимального проходного сечения обозначен позицией 25), а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке (диаметр максимального проходного сечения обозначен позицией 26). У данного кирпича проходное сечение пустоты изменяется непрерывно.

Возможен вариант изготовления кирпича, когда пустота по длине имеет участки, на которых проходное сечение пустоты не изменяется. Это участки 52, 53 и 54, обозначенные на фиг.7, и участок 55, обозначенный на фиг.8.

Кирпич, изображенный на фиг.8, имеет пустоту, у которой участки с переменным проходным сечением 56 и 57 прилегают к постельным поверхностям 58 и 59 соответственно. В поперечном сечении границы сечений пустоты выполнены в виде эллипсов (см. сечения А-А, Б-Б, В-В).

Как правило, кирпич выполняется так, что все пустоты или большинство пустот по своей длине содержат, по крайней мере, два, или три, или четыре, или более участков, и на каждом из участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке, а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке.

Кирпич выполняется так, что вышеупомянутые участки выполнены смежными, как показано на фиг.6, или несмежными, как показано на фиг.8.

Как правило, кирпич выполняется так, что пустота имеет два входа 60 и 61, и эти входы примыкают к постельным поверхностям 59 и 58.

На фиг.8 участок 56 примыкает к входу в пустоту 61, а участок 57 примыкает к входу в пустоту 60.

Целесообразно, чтобы кирпич выполняли так, чтобы отношение максимальной площади проходного сечения на участке к минимальной площади проходного сечения на участке составляло величину из диапазона значений от 1.0001 до 5. Чем меньше отношение площадей, тем более эффективно пустота поглощает звук высокой частоты. Чем больше отношение площадей, тем более эффективно пустота поглощает звук более низких частот. Более подробно механизм поглощения звука будет описан ниже.

Технологически кирпич выполняется так, что на участке расстояние по оси пустоты между проходным сечением с максимальной площадью и проходным сечением с минимальной площадью составляет величину из диапазона значений от 0.001 до 2 диаметров проходного сечения минимальной площади. Чем меньше указанное расстояние, тем больше площадь поверхности пустоты. Чем меньше отношение площадей и чем меньше расстояние между проходным сечением с максимальной площадью и проходным сечением с минимальной площадью, тем более эффективно пустота поглощает звук высокой частоты. Вышеописанных участков по длине пустоты может быть два и более.

Кирпич выполняется так, что пустота 62 (см. фиг.19) в продольном сечении содержит границу 63 продольного сечения пустоты, и граница продольного сечения на участке между точками 64 и 66 выполнена в виде различных по длине элементов различных эллипсов (элемент эллипса между точками 64 и 65 и элемент эллипса между точками 65 и 66). Для предотвращения резонанса звуковых волн в пустоте кирпича элементы эллипсов выполняются различной длины с различными значениями эксцентриситетов и фокальных параметров. Вышеописанных участков по длине пустоты может быть два и более.

Кирпич выполняется так, что пустота в продольном сечении содержит границу 77 продольного сечения пустоты (см. фиг.21), и граница продольного сечения на участке между точками 78 и 80 выполнена в виде различных по длине элементов различных гипербол (элемент гиперболы между точками 78 и 79, элемент гиперболы между точками 79 и 80). Для предотвращения резонанса звуковых волн в пустоте элементы гипербол выполняются с различными значениями эксцентриситетов и фокальных параметров. Вышеописанных участков по длине пустоты может быть два и более.

Кирпич (см. фиг.20) выполняется так, что пустота 67 в продольном сечении содержит границу 68 продольного сечения пустоты, и граница продольного сечения на участке между точками 69 и 71 выполнена в виде элементов эллипса и гиперболы. Такое выполнение участка границы продольного сечения также обеспечит эффективный уход от звукового резонанса в пустоте кирпича. Вышеописанных участков по длине пустоты может быть два и более.

Кирпич (см. фиг.19) содержит в поперечном сечении А-А на одном из участков по длине пустоты одну границу поперечного сечения пустоты, и граница поперечного сечения пустоты выполнена в виде эллипса. Вышеописанных участков пустоты по длине пустоты может быть два и более.

Кирпич (см. фиг.20) в поперечном сечении А-А на одном из участков по длине пустоты содержит границу 72 поперечного сечения, и граница поперечного сечения пустоты (ее еще называют границей проходного сечения) между точками 74 и 73, а также между точками 73 и 75 выполнена в виде элементов различных эллипсов. Элемент эллипса между точками 73 и 74 идентичен элементу эллипса между точками 75 и 76. Элемент эллипса между точками 73 и 75 идентичен элементу эллипса между точками 74 и 76. Вышеописанных участков по длине пустоты может быть два и более.

В настоящее время отработана технология изготовления кирпичей с переменной по длине пустоты площадью проходного сечения.

Для изготовления кирпича используется суглинок и пластификатор (глинистые материалы) при следующем соотношении компонентов, %:

суглинок - 80-85,

пластификатор - 20-15.

При этом суглинок содержит компоненты, %:

| SiO2 | 53,16-58,76 |

| Al2О3+TiO2 | 13,2-14,6 |

| CaO+MgO | 7,71-8,51 |

| Fe2О3 | 5,0-5,56 |

| K2O+Na2O | 3,9-4,35 |

Примеси, в том числе пылеватые частицы - остальное.

Пластификатор содержат компоненты, %:

| SiO2 | 63,46-70,14 |

| Al2O3+TiO2 | 17,1-18,9 |

| CaO+MgO | 2,33-2,57 |

| Fe2О3 | 3,35-3,7 |

| KaO+Na2O | 1,47-1,63 |

Примеси, в том числе пылеватые частицы - остальное.

Экспериментально подтверждено, что вышеприведенные соотношения компонентов в сырце обеспечивают изготовление качественного кирпича с заданной прочностью (пределом прочности при сжатии), а также с заданной геометрией пустот.

Пластичность суглинка 8-12%, пластичность пластификатора 16-20%.

Способ изготовления кирпича осуществляется методом пластического формования и включает приготовление компонентов сырца, собственно формование, сушку, обжиг (обжиг и закалку), охлаждение и упаковку.

Глинистые материалы добывают с помощью ковшовых экскаваторов открытым способом в карьерах. Глинистые материалы (их часто называют глиной) закладываются в бурты и вылеживаются: суглинок - не менее 6 месяцев (от 6 до 12 месяцев), пластификатор - не менее года (от года до двух лет). Под воздействием атмосферных факторов текстура суглинка и пластификатора разрушается, улучшаются их пластичность и формовочные свойства.

Отгрузка глинистых материалов из карьеров производится из буртов экскаватором или другим погрузочным механизмом по всей высоте бурта.

После вылеживания в буртах на карьерах суглинок доставляют в теплый глинозапасник цеха и укладывают в бурт. Температура хранения суглинка 10-40С. Пластификатор (пластичную глину) завозят на открытый глинозапасник цеха и укладывают в бурт.

В дальнейшем пластификатор завозят в теплый глинозапасник и также укладывают в бурт. Температура хранения пластификатора 10-40°С. Таким образом, глинистое сырье подвергают дополнительной переработке и хранению в теплом складе перед подачей его на смешение.

В дальнейшем компоненты (суглинок и пластификатор) измельчают с помощью первичной дробилки, закладывают в бункеры, дозируют, перерабатывают на дезинтеграторе, вальцовых мельницах, перемешивают, увлажняют водой и превращают в формовочную массу, которую формуют на шнековых вакуумных прессах в виде непрерывного бруса, разрезаемого затем резательными автоматами на отдельные кирпичи. Таким образом получается сырец (кирпич-сырец). В общем случае влажность сформованного кирпича может составлять величину от 20 до 25%.

Упрощенная схема шнекового вакуумного пресса представлена на фиг.18. Пресс имеет корпус 51, шнек 81, трубку 82 для формирования пустоты 85. Формовочная масса 83 выходит из пресса в виде непрерывного бруса, после чего брус режут на кирпичи 84. Трубка 82 соединена с источником повышенного давления 86 (баллоном со сжатым воздухом) через кран 87 и с окружающим воздухом через кран 88. На конце трубки 82 расположен наконечник с эластичным корпусом 90. При отсутствии избыточного давления в трубке диаметр наконечника не превышает диаметра трубки. При подаче давления в трубку наконечник увеличивается в размерах (раздувается) и его диаметр становится больше диаметра трубки. Подача давления осуществляется из баллона 86 через открытый кран 87 при закрытом кране 88. Сброс давления из трубки осуществляется через кран 88 при закрытом кране 87. Открытие и закрытие кранов осуществляется вручную или посредством электроприводов по команде от системы управления 89 (компьютера). Формовочная масса 83 непрерывно выходит из пресса, поэтому увеличение наконечника в размерах и уменьшение его в размерах приводит к формированию утолщений (позиция 88) и утончений (позиции 84, 86, 87) в канале 85. Форма поперечного и продольного сечения пустоты в формовочной массе (а следовательно, и в кирпиче) задается режимом работы наконечника 90, а также размерами наконечника (его эластичного корпуса). В частности, в экспериментах длина эластичного корпуса составляла от 5 до 10 мм.

Экспериментально подтверждено, что давление на формовочную массу со стороны наконечника трубки при его наддуве составляет от 2 до 2.5 МПа. В экспериментах время между пиками давления в наконечнике составляло 5 с, 1 с, 0.04 с (частота импульсов 25 Гц), 0.02 с (частота импульсов 50 Гц).

В процессе формования формовочной массы осуществляется ее существенное уплотнение и упрочнение изнутри во время подачи давления в наконечник, что приводит к созданию на поверхности пустоты областей с переменной твердостью. В области утончения пустоты твердость поверхности пустоты меньше, в области утолщения пустоты твердость поверхности пустоты больше. Это аналогично армированию кирпича изнутри более твердыми материалами.

Таким образом, пустота по своей длине содержит участки, и на каждом из участков площадь проходного сечения пустоты по длине участка уменьшается до величины минимальной площади проходного сечения пустоты (позиция 87 на фиг.18) на этом участке, а затем увеличивается до величины максимальной площади проходного сечения пустоты на этом участке (позиция 88 на фиг.18).

В процессе исследования отработано несколько типов наконечников, способных придавать границе поперечного сечения пустоты эллиптические формы. Отработаны наконечники, способные при определенных режимах наддува формировать границу продольного сечения пустоты в форме элементов эллипсов и элементов гипербол.

Исследования также показали, что переменное проходное сечение формовочной массы может быть создано и другими устройствами, например, с помощью вибрирующих вверх-вниз, вправо-влево трубок внутри формовочной массы.

В рамках работ по заявке для экспериментов по обжигу партии глиняных кирпичей изготавливали с помощью устройства, изображенного на фиг.18, и традиционным способом с постоянными по длине пустот проходными сечениями. У изготовленных традиционным способом глиняных кирпичей вручную на внутренних поверхностях пустот нарезались поперечные ребра различной конфигурации и глубины, что делало проходные сечения пустот переменными по длине пустот.

Заявленные кирпичи могут выполняться с различной пустотностью «Р», в частности пустотность может быль в следующих диапазонах: 2.25%<Р≤5%; 5%<Р≤10%; 10%<Р≤15%; 15%<Р≤25%; 25%<Р≤30%; 30%<Р≤35%; 35%<Р≤40%; 40%<Р≤50%.

Под пустотностью понимается отношение объема пустот кирпича к объему кирпича, умноженное на 100%.

После получения кирпича-сырца его высушивают в туннельной сушилке до влажности 4-8%, а затем обжигают и закаляют в туннельной печи при температуре от 750 до 950-1100°С. Максимальная температура обжига и закалки выбирается из диапазона значений от 950 до 1100°С.

Пример конкретного выполнения. Для изготовления кирпича берут сырьевую смесь, содержащую суглинок Кубековского месторождения и пластичную глину Компановского месторождения. Химический состав применяемых сырьевых материалов следующий: мас.%:

суглинок - 80,

пластификатор - 20.

При этом суглинок и пластификатор содержат, %:

| Суглинок | Пластификатор | |

| SiO2 | 55,96 | 66,8 |

| Al2О3+TiO2 | 13,92 | 18,03 |

| СаО+MgO | 8,11 | 2,45 |

| Fe2О3 | 5,30 | 3,53 |

| K2O+Na2O | 4,14 | 1,55 |

| SO3 | 0,02 | 0,03 |

| Примеси | 2.55 | 7.61 |

| Пластичность | 10,3 | 18,0 |

Каждый компонент подвергают первичному дроблению в валковой дробилке. Компоненты дозируют. Далее смесь перерабатывают на дезинтеграторе, вальцовых мельницах, перемешивают, увлажняют водой и превращают в формовочную массу, которую формуют на шнековых вакуумных прессах в виде непрерывного бруса, разрезаемого затем резательными автоматами на отдельные кирпичи. Кирпич-сырец укладывают на сушильные тележки и выдерживают в цеху при температуре от 15 до 35°С в течение времени «t». Время «t» выбирается из диапазона от 1 часа до 72 часов. Формовочная влажность сформованного кирпича после выдержки в течение времени «t» составляет 20-24%. После выдержки сушильные тележки транспортируют сначала на сушку, а затем на обжиг. Выдержка кирпича в течение времени «t» способствует повышению качества сушки кирпича, уменьшению брака и обеспечивает заданную прочность кирпича. Сушку осуществляют в туннельной сушильной печи. Загруженную кирпичом-сырцом сушильную тележку в автоматическом режиме направляют в туннельную сушилку.

Сушильную тележку с кирпичом-сырцом проталкивают по рельсовым путям рабочего туннеля (рабочих туннелей может быть один, два, четыре и более) сушильной печи в заданном режиме. Режим сушки обеспечивает требуемую прочность заявленного кирпича.

В качестве теплоносителя и сушильного агента используют горячий воздух из зоны охлаждения обжиговой печи, разбавляя его наружным более холодным воздухом. Горячий воздух подают в нагнетательные каналы, расположенные на своде туннелей, и далее через отверстия в своде рассредоточивают его по длине туннелей. Подачу горячего воздуха и отсос насыщенного влагой воздуха осуществляют с помощью вытяжной вентиляции.

С целью повышения эффективности тепломассообменных процессов в рабочем туннеле сушилки с боков тележек с кирпичами двигаются тележки, содержащие вертикальные и горизонтальные рециркуляторы, режим движения, скорость передвижения, места стоянок во время сушки которых, задаются исходя из требуемой прочности заявленного кирпича.

Кирпичи изготавливаются из глинистых пород, которые относятся к дисперсным материалам. Чтобы придать кирпичу-сырцу достаточную механическую прочность и подготовить к обжигу, его необходимо высушить.

Для кирпича заданной прочности устанавливают определенный режим сушки, который дополнительно зависит от минералогического состава, дисперсности и других специфических свойств природы материала, а также конфигурации пустот кирпича.

Кирпичи, как керамические изделия, относятся к капиллярно-пористым телам, в которых тепло- и массообмен между сушильным агентом и изделием (кирпичом) протекает по достаточно сложным закономерностям. Одна из них заключается в том, что весь период сушки делится на три участка: период прогрева, период постоянной скорости сушки и период падающей скорости сушки. При сушке кирпичей на них могут появляться дефекты, которые возникают как в результате нарушения технологических режимов сушки, так и на предыдущих стадиях переработки. Для минимизации трещинообразования применяют различного рода способы снижения влияния субъективных факторов на процессы сушки. Одним из таких способов является увеличение поверхности теплообмена между кирпичом и подогретым воздухом за счет увеличения площади поверхности пустоты. Чем больше площадь поверхности пустот, тем больше поверхность, через которую влага может уходить из кирпича в обтекаемый кирпич воздух. Другим немаловажным фактором, влияющим на качество и прочностные характеристики кирпича, являет