Оптический защитный элемент и система для визуализации скрытой информации

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к оптическому защитному элементу, а также к системе для визуализации скрытой информации с подобным оптическим защитным элементом. Оптический защитный элемент содержит слой подложки, в которой на участке поверхности, расположенном по оси X и оси Y, слоя подложки выполнена рельефная структура для формирования оптически распознаваемого эффекта, определяемая параметрами рельефа, в частности формой рельефа, глубиной рельефа, пространственной частотой и азимутальным углом. Один или более из параметров рельефа, определяющих рельефную структуру на участке поверхности, изменяются в соответствии с функцией изменения параметров. Участок поверхности разделен на один или более участков образцов и фоновую область. Один или более из параметров рельефа, определяющих рельефную структуру, на одном или более участков образцов изменяются в соответствии с функцией изменения параметров, сдвинутой по фазе относительно функции изменения параметров фоновой области. Также предусмотрен элемент верификации, имеющий верификационный растр, определенный посредством периодической функции пропускания, период которой соответствует периоду функции изменения параметров. Технический результат - обеспечение высокой степени защиты. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 31 ил.

Реферат

Изобретение относится к оптическому защитному элементу со слоем подложки, в которой на участке поверхности, расположенном по оси Х и оси Y, выполнена рельефная структура для формирования оптически распознаваемого эффекта, определяемая параметрами рельефа, в частности формой рельефа, глубиной рельефа, пространственной частотой и азимутальным углом, а также к системе для визуализации скрытой информации с помощью подобного оптического защитного элемента.

Ввиду все более совершенствующейся техники фотокопирования и постоянного дальнейшего развития электронных устройств сканирования и печати существует все возрастающая потребность в оптических защитных элементах, обладающих максимальной защитой от подделки.

В патенте США 6 351 537 В1 описан оптический защитный элемент, который объединяет в себе голограмму и скрытое изображение для повышения защиты от копирования. В случае применяемой голограммы речь идет о голограмме видимого света, которая генерируется посредством выполненной в фотополимерной пленке дифракционно-оптической структуры и наблюдается без применения монохроматического когерентного источника света. Скрытое изображение и голограмма предпочтительным образом размещены рядом на подложке. Скрытое изображение становится видимым с использованием декодирующего устройства. В качестве декодирующего устройства могут служить цифровое копирующее устройство или сканер, а также прозрачная основа, на которую напечатан линейный растр с расстоянием между линиями, соответствующим желательной частоте развертки. При этом скрытое изображение формируется из выходного изображения таким образом, что сначала частотные компоненты выходного изображения, превышающие половинную частоту развертки декодирующего устройства, удаляются, и оставшиеся частотные компоненты изображаются на частотной оси, которая соответствует половинной частоте развертки. Тем самым оптический защитный элемент обеспечивает первый защитный признак, а именно голограмму, и второй защитный признак, а именно скрытое изображение. За счет этого повышается защита от подделки.

В патенте США 5 999 280 описан голографический способ повышения защиты от подделки, при котором в голограмме формируется скрытый шаблон, который распознается только специальным устройством декодирования. Если устройство декодирования перемещается над голограммой, то скрытый шаблон может оптически распознаваться наблюдателем.

Подобная голограмма генерируется при этом в процессе кодирования из фонового изображения и из изображения, скрытого в голограмме. Фоновое изображение состоит из линейного растра с множеством параллельных черных полос. В процессе кодирования те части скрытого изображения, которые располагаются над черными полосами фонового изображения, преобразуются в белый цвет. Те части скрываемого изображения, которые располагаются над белой частью фонового изображения, остаются в черном цвете. Преобразование в голограмму осуществляется посредством классических голографических методов, при которых, на основе лежащего в их основе физического принципа, возникают ограничения относительно реализуемых дифракционных структур.

Однако при этом проявляется недостаток, заключающийся в том, что подобный защитный элемент можно имитировать путем применения голографических методов.

В основе изобретения лежит задача улучшить защиту от подделки оптических защитных элементов и создать систему для визуализации скрытой информации, которая гарантирует высокую степень защиты от подделки.

Эта задача решается оптическим защитным элементом, в котором на участке поверхности, расположенном по оси Х и оси Y, слоя подложки выполнена рельефная структура для формирования оптически распознаваемого эффекта, определяемая параметрами рельефа, в частности формой рельефа, глубиной рельефа, пространственной частотой и азимутальным углом, в котором один или более из параметров рельефа, определяющих структуру рельефа на участке поверхности, изменяются в соответствии с функцией изменения параметров, в котором участок поверхности разделен на один или более участков образцов и фоновую область и в котором один или более из параметров рельефа, определяющих рельефную структуру, на одном или более участков образцов изменяются в соответствии с функцией изменения параметров, сдвинутой по фазе относительно функции изменения параметров фоновой области. Изобретение также относится к системе для визуализации скрытой информации с подобным оптическим защитным элементом, которая также содержит элемент верификации с верификационным растром, определенным посредством периодической функции пропускания, период которой соответствует периоду функции изменения параметров.

С помощью изобретения достигается ряд преимуществ. Во-первых, невозможно генерировать необходимые для изобретения рельефные структуры посредством обычных голографических методов. Это также справедливо для оптических эффектов, генерируемых посредством соответствующего изобретению оптического защитного элемента. Они также не могут имитироваться посредством обычных голографических методов. Таким образом, невозможна имитация посредством обычных голографических методов. Кроме того, формируются новые оптические эффекты, когда соответствующий изобретению оптический защитный элемент рассматривается через элемент верификации или элемент верификации перемещается над соответствующим изобретению оптическим защитным элементом. Так при перемещении и/или при рассмотрении под разными углами наблюдения возникает характерная смена цвета или яркости. Эти новые визуальные эффекты внутренне присущи рельефной структуре соответствующего изобретению оптического защитного элемента, так что имитация посредством других легко изготавливаемых рельефных структур не возможна. Таким образом, посредством соответствующего изобретению оптического защитного элемента обеспечивается признак защиты, который очень трудно копировать или имитировать, но который, с другой стороны, может очень легко верифицироваться пользователем посредством соответствующего элемента верификации.

Предпочтительные варианты выполнения отражены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения рельефная структура образована дифракционной решеткой, азимутальный угол которой изменяется периодически согласно функции изменения параметров на участке поверхности. Если элемент верификации помещается на участок поверхности с подобной рельефной структурой, то наблюдатель, с одной стороны, в зависимости от установки и ориентации элемента верификации, а с другой стороны, в зависимости от направления наблюдения, может наблюдать различные оптические эффекты. Например, наблюдатель воспринимает снабженный подобной рельефной структурой участок поверхности, без использования элемента верификации, как однородный участок поверхности. При установке в первом направлении элемента верификации участок образца и фоновая область представляются, в зависимости от направления наблюдения, с разной яркостью. При установке во втором направлении или при наблюдении с другого направления наблюдения формируется комплементарный эффект.

В соответствии с этим, за счет подобной рельефной структуры, на участке поверхности формируется легко распознаваемый, но очень трудно имитируемый защитный признак.

Функция изменения параметров может при этом периодически варьировать азимутальный угол дифракционной решетки в зависимости от значения оси Х. Особенно предпочтительным является, если функция изменения параметров изменяет азимутальный угол таким образом, что дифракционная решетка составляется из множества волнистых линий. За счет использования такой функции изменения параметров при повороте элемента верификации на оптическом защитном элементе возникают интересные оптические эффекты, которые могут служить в качестве дополнительного признака защиты. Чтобы реализовать такие эффекты целесообразно, например, в качестве функции изменения параметров использовать синусоидальную функцию, которая изменяет азимутальный угол дифракционной решетки в зависимости от значения оси Х.

Еще более сложные и, тем самым, более трудно имитируемые признаки защиты могут быть реализованы, если функция изменения параметров периодически изменяет азимутальный угол дифракционной решетки в зависимости от значения оси Х и в зависимости от значения оси Y. За счет этого могут достигаться дополнительные преимущества в отношении защиты от подделки соответствующего изобретению оптического защитного элемента.

Функция изменения параметров может в соответствии с этим изменять параметры рельефа в зависимости от значения оси Х, в зависимости от значения оси Y, а также в зависимости от значения оси Х и в зависимости от значения оси Y.

Вышеописанная дифракционная решетка, азимутальный угол которой периодически изменяется в соответствии с функцией изменения параметров, предпочтительным образом имеет пространственную частоту более чем 300 линий на миллиметр, в частности от 800 до 1200 линий на миллиметр, так что проявляются четко наблюдаемые различия в яркости. Кроме того, предпочтительно выбирать функцию изменения параметров таким образом, что средний азимутальный угол является постоянным по отношению к разрешающей способности человеческого глаза на участке поверхности. За счет этого реализуется однородное наблюдаемое изображение на участке поверхности в отсутствие на нем элемента верификации.

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления изобретения рельефная структура представляет собой дифракционную решетку, пространственная частота которой периодически изменяется в соответствии с функцией изменения параметров. За счет этого возможно, что участок поверхности проявляет различные цветовые представления и смену цветов на участке образца и в фоновой области при наложении элемента верификации. Эти различные цветовые представления и смена цветов легко распознаются наблюдателем и поэтому особенно эффективны для использования в качестве защитного элемента.

Особенно хорошо распознаваемые эффекты могут быть реализованы при использовании функции изменения параметров, при которой пространственная частота дифракционной решетки периодически изменяется в зависимости от значения оси Х между максимальной частотой, предпочтительно 1200 линий на миллиметр, и минимальной частотой, предпочтительно 800 линий на миллиметр. В качестве функций изменения параметров при этом предпочтительно используются пилообразная, треугольная или синусоидальная функции.

И в данном случае можно применять функции изменения параметров, которые изменяют пространственную частоту периодически не только в зависимости от оси Х, но и также в зависимости от оси Y. За счет подобных комплексных рельефных структур можно реализовать признаки защиты, которые еще более трудно подделать.

Кроме того, и в этом случае функция изменения параметров по отношению к разрешающей способности человеческого глаза предпочтительно постоянна, в результате чего участок поверхности без использования элемента верификации обеспечивает для наблюдателя однородное цветовое представление.

Согласно другим предпочтительным примерам выполнения изобретения периодическая функция изменения параметров изменяет профиль рельефной структуры, например изменяет глубину профиля, ширину углублений или форму профиля. За счет использования подобных функций изменения параметров могут быть реализованы признаки защиты, которые проявляют изменения цвета или изменения яркости участка образца или фоновой области при использовании элемента верификации. Если функция изменения параметров периодически изменяет форму профиля между асимметричными, предпочтительно зеркально симметричными по отношению друг к другу формами рельефа, то при использовании элемента верификации, в зависимости от направления установки элемента верификации, проявляются различные, зависящие от направления наблюдения эффекты в фоновой области и на участке образца. Тем самым, за счет изменения подобных параметров могут формироваться легко распознаваемые и очень трудно имитируемые признаки защиты на участке образца. Кроме того, также возможно в качестве рельефной структуры применять матовую структуру, параметры рельефа которой, например, угол рассеяния или предпочтительное направление рассеяния (при анизотропных матовых структурах) изменяется согласно функции изменения параметров. Кроме того, также возможно, что функция изменения параметров изменяется периодически между различными рельефными структурами, например между матовой структурой и дифракционной решеткой или макроструктурой.

Согласно другому примеру выполнения изобретения также возможно, что рельефная структура представляет собой макроструктуру с пространственной частотой менее 300 линий на миллиметр. Так, например, свет, в зависимости от положения элемента верификации на участке образца и в фоновой области, отражается в различных направлениях, так что без использования элемента верификации наблюдается однородная поверхность, а при использовании элемента верификации - зависимое от угла наблюдения различие в яркости участка образца и фоновой области.

Разумеется также можно вышеописанные варианты изменения параметров рельефа посредством функции изменения параметров комбинировать друг с другом и таким образом, например, посредством функции изменения параметров периодически изменять как азимутальный угол, так и пространственную частоту. Так можно, например, комбинировать зависимые от цвета, яркости и угла наблюдения компоненты для получения особенно выразительных признаков защиты.

В вышеописанных примерах выполнения изобретения особенно предпочтительным оказалось период функции изменения параметров поддерживать на уровне менее 300 мкм, в частности, выбирать его в пределах от 20 до 200 мкм. Тем самым гарантируется то, что без использования элемента верификации наблюдатель не может отличить участок образца от фоновой области.

Дополнительные преимущества обеспечиваются в том случае, если функция изменения параметров является функцией, зависящей как от оси Х, так и от оси Y, являющейся периодической более чем в одном направлении, и, кроме того, различные участки образцов, по отношению к различным периодичностям, сдвинуты по фазе. За счет этого можно реализовать эффекты движения при повороте элемента верификации на соответствующем изобретению оптическом защитном элементе.

В качестве элемента верификации в простейшем случае используется простой линейный растр с периодом, соответствующим периодичности функции изменения параметров.

Для того чтобы дополнительно повысить надежность защиты от подделки соответствующей изобретению системы визуализации скрытой информации, также можно применить более сложный растр, который, например, состоит из волнистых линий или из двумерного случайного образца. В этом случае также требуется согласовать средние изменения параметров рельефа, сформированные функцией изменения параметров, с образцом поверхности этого более сложного линейного растра.

Дальнейшее повышение надежности защиты от подделки достигается тем, что вместо двоичного растра верификации применяется растр верификации, который определен посредством недвоичной функции пропускания, например, посредством синусоидальной функции пропускания. Визуализация скрытой информации требует в соответствии с этим сложного индивидуализируемого элемента верификации, за счет чего повышается надежность защиты от подделки системы.

Далее изобретение поясняется на примерах выполнения со ссылками на чертежи, на которых показано следующее.

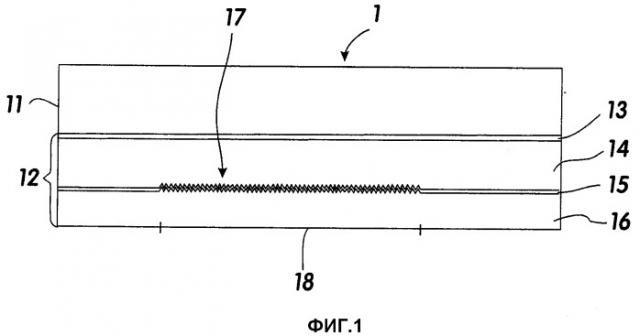

Фиг. 1 - схематичное представление поперечного сечения соответствующего изобретению оптического защитного элемента.

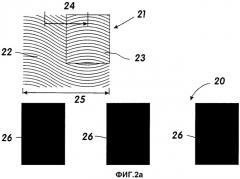

Фиг. 2а - функциональное изображение с фрагментарным представлением участка поверхности соответствующего изобретению оптического защитного элемента по пункту 1 формулы изобретения.

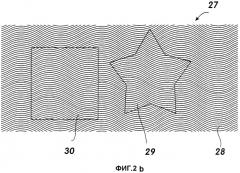

Фиг. 2b - участок поверхности соответствующего изобретению оптического защитного элемента по фиг. 1.

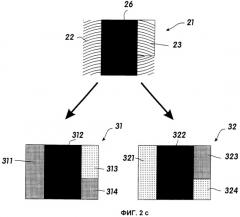

Фиг. 2с - представление для пояснения принципа действия соответствующего изобретению оптического защитного элемента по фиг. 1.

Фиг. 3 - схематичное представление участка поверхности соответствующего изобретению оптического защитного элемента для другого варианта выполнения изобретения.

Фиг. 4 - схематичное представление участка поверхности соответствующего изобретению оптического защитного элемента для другого варианта выполнения изобретения.

Фиг. 5а - фиг. 5с - представления возможных функций изменения параметров для другого варианта выполнения соответствующего изобретению оптического защитного элемента.

Фиг. 5d - представление участка поверхности соответствующего изобретению оптического защитного элемента для другого варианта выполнения изобретения.

Фиг. 6а и фиг. 6b - рельефная структура или участок поверхности соответствующего изобретению оптического защитного элемента для другого варианта выполнения изобретения.

Фиг. 7а-фиг. 7е - участки поверхности или рельефные структуры соответствующего изобретению оптического защитного элемента для другого варианта выполнения изобретения.

Фиг. 8а-фиг. 8е - участок поверхности, фрагмент функции изменения параметров и несколько форм рельефа оптического защитного элемента для другого варианта выполнения изобретения.

Фиг. 9а и фиг. 9b - схематичные представления рельефных структур оптического защитного элемента для другого варианта выполнения изобретения.

Фиг. 10а-фиг. 10f - схематичные представления различных элементов верификации для соответствующей изобретению системы визуализации скрытой информации.

Фиг. 11 - представление, иллюстрирующее функционирование соответствующей изобретению системы визуализации скрытой информации.

На фиг. 1 показана пленка 1 для тиснения, содержащая несущую пленку 11 и переводной слой 12, служащий в качестве оптического защитного элемента. Переводной слой 12 имеет отделяемый слой и/или слой 13 защитного лака, слой 14 реплицирования, отражательный слой 15 и клеящий слой 16. Несущий слой 11 состоит, например, из полиэтиленовой пленки толщиной от 12 до 50 мкм. На несущую пленку нанесен отделяемый слой и/или слой 13 защитного лака толщиной от 0,3 до 1,2 мкм, а также слой 14 реплицирования. Отделяемый слой и/или слой 13 защитного лака может также отсутствовать.

В случае слоя 14 реплицирования речь может идти предпочтительно о прозрачном термопластичном пластике, который наносится, например, посредством способа печати на пленочную основу, образованную несущей пленкой 11 и отделяемым слоем и/или слоем 13 защитного лака. После сушки в слое реплицирования посредством инструмента для тиснения в области 18 выполняется рельефная структура 17. Однако также возможно, что отпечаток формируется посредством способа реплицирования ультрафиолетовым (УФ) излучением, при котором лак для УФ-реплицирования наносится на пленочную основу, образованную несущей пленкой 11 и отделяемым слоем и/или слоем 13 защитного лака, и затем для выполнения отпечатка рельефной структуры 17 парциально облучается УФ-излучением. После выполнения рельефной структуры 17 в слое 14 реплицирования, лак для реплицирования отверждается путем сшивания или иным способом.

Затем на слой 14 реплицирования наносится тонкий отражательный слой 15. Отражательный слой 15 может представлять собой предпочтительно тонкий напыленный металлический слой или слой из материала с высоким коэффициентом преломления (HRI-слой). В качестве материала для HRI-слоя могут использоваться, например, TiO2, ZnS или Nb2O5. В качестве материала для металлического слоя могут использоваться, в основном, хром, алюминий, медь, железо, никель, серебро, золото или сплавы с этими металлами. Кроме того, вместо подобного металлического или диэлектрического отражательного слоя может использоваться тонкопленочная комбинация с множеством диэлектрических или диэлектрических и металлических слоев.

На образованную таким образом пленочную основу наносится затем клеящий слой 16, который состоит, например, из термически активируемого клея.

Для нанесения оптического защитного элемента на защищенный документ или иной защищаемый таким образом предмет тисненая пленка с переводным слоем 12 наносится сначала на защищаемый документ или защищаемый предмет, и при этом несущая пленка 11 отделяется от переводного слоя 12 и удаляется.

Разумеется также возможно, что соответствующий изобретению оптический защитный элемент является частью переводной пленки, клейкой пленки или многослойной пленки или образован из тисненой, клейкой, переводной или многослойной пленки. Кроме того, также возможно, что соответствующий изобретению оптический защитный элемент, наряду с показанными на фиг. 1 слоями 13, 14, 15 и 16, имеет дополнительные слои. Подобные слои могут представлять собой, например, (цветные) декоративные слои или слои тонкопленочной многослойной системы, которая формирует зависящие от угла наблюдения сдвиги цвета посредством интерференции.

Кроме того, также возможно, что отражательный слой выполняется только парциально или от него можно отказаться совсем, так что оптический защитный элемент действует как прозрачный и не отражающий оптический защитный элемент. Также не обязательным является клеящий слой 16.

Точная форма рельефной структуры 17, а также формируемые рельефной структурой оптические эффекты поясняются ниже со ссылкой на фиг. 2а-фиг. 2с.

На фиг. 2а показан частичный участок 21 поверхности с участком 23 образца и фоновой областью 22, а также фрагмент элемента 20 верификации с тремя линейными растрами 26. Фиг. 2b показывает участок 27 поверхности с фоновой областью 28 и двумя участками 29 и 30 образца, причем частичный участок 21 поверхности показывает фрагмент участка 27 поверхности.

Как можно видеть из фиг. 2а и 2b, на участке 27 поверхности или на частичном участке 21 поверхности выполнена рельефная структура, азимутальный угол которой изменяется от значения по оси Х в форме волнистых линий.

Рельефная структура формируется в слое 14 реплицирования предпочтительно с помощью системы электронно-лучевой литографии, которая обеспечивает возможность реализации периодов от субмикронной до микронной области, или посредством фотолитографической обработки, которая обеспечивает реализацию периодов менее 1 мкм. Пространственная частота рельефной структуры составляет при этом примерно 1000 линий на миллиметр. Период функции изменения параметров, которая изменяет азимутальный угол рельефной структуры 17 периодически между +40 градусов и -40 градусов, составляет предпочтительно от 20 до 300 мкм. В случае функции изменения параметров речь идет о синусоидальной функции. Разумеется, также можно применять другую периодическую функцию в качестве функции изменения параметров или предусматривать другие минимальный и максимальный азимутальные углы.

Представления, показанные на фиг. 2а и 2b, служат только для объяснения принципа функционирования и приведены без соблюдения масштаба. Обычно участки 23, 30 и 28 образца имеют размеры, которые соответствуют целым кратным периода функции изменения параметров и попадают в любом случае в диапазон, который не разрешается человеческим глазом.

Частичный участок 23 имеет ширину, которая соответствует длине периода функции изменения параметров и равна, например, 100 мкм. Как можно видеть на фиг. 2а и 2b, азимутальный угол рельефной структуры 17 в фоновых областях 22 и 28 и на участках 23, 30 и 29 образца изменяется посредством функций изменения параметров, сдвинутых относительно друг друга на 180 градусов, а в остальном идентичных. Как показано на фиг. 2а, применяемая на участке 23 образца функция изменения параметров по отношению к применяемой в фоновой области 22 функции изменения параметров сдвинута на половину длины периода 24, то есть на 150 мкм. Сдвиг фазы на 180 градусов обеспечивает особенно хороший контраст между участком образца и фоновой областью. Разумеется также возможно, что сдвиг фазы несколько отличается от 180 градусов. Кроме того, преимущества могут заключаться в том, что на одном или другом участке образца сдвиг фазы значительно отличается от 180 градусов и, например, предусматривается сдвиг фазы на 45 градусов или на 135 градусов. Так, например, может быть реализовано скрытое изображение, в котором ступени серого кодируются посредством сдвига фазы.

Без использования элементов 20 верификации область 27 поверхности представляется наблюдателю однородной, так как средний разрешаемый человеческим глазом азимутальный угол на участках 29 и 30 образца и в окружающей их фоновой области 28 является постоянным. Для наблюдателя на участке 28 поверхности представляется однородный, зависящий от угла наблюдения эффект, который зависит от диапазона азимутальных углов, перекрываемого функцией изменения параметров, а также от выбранной пространственной частоты рельефной структуры 17.

На фиг. 2с показана ситуация, когда элемент 20 верификации помещен на частичный участок 21 поверхности. Источник света находится в плоскости Y-Z, так что k-вектор света не имеет Y-компоненты.

Фиг. 2с показывает частичный участок 21 поверхности, линейный растр 26, участок 23 образца и фоновую область 22. Кроме того, фиг. 2с показывает оптическое представление 31 для наблюдателя, который наблюдает частичный участок 21 поверхности с левой стороны, и оптическое представление 32 для наблюдателя, который наблюдает частичный участок поверхности с правой стороны.

Как показано на фиг. 2с, растровые линии 26 элемента 20 верификации покрывают только участки поверхности фоновой области 22 с отрицательными азимутальными углами и только участки поверхности участка 21 образца с положительными азимутальными углами. Если частичный участок 21 поверхности наблюдается под отрицательными азимутальными углами, то есть слева, то соответственно этому фоновая область 22 выглядит темной, а участок 23 образца - светлым. Если частичный участок 21 поверхности наблюдается под положительными азимутальными углами справа, то фоновая область 22 выглядит светлой, а участок 23 образца - темным.

Оптическое представление 31 демонстрирует, таким образом, покрытие 312 растровыми линиями 26, темные участки 311 и 314 в фоновой области 22 и светлый участок 313 в области участка 23 образца. В противоположность этому оптическое представление 23 демонстрирует покрытие 322 растровыми линиями 26, светлые участки 321 и 324 в фоновой области 22 и темный участок 323 в области участка 23 образца.

При реальном наблюдении покрытия 312 и 322 исчезают, так как период функции изменения параметров перемещается на величину такого порядка, которая не разрешается человеческим глазом. В соответствии с этим для наблюдателя с левой стороны наблюдаются светлые участки образца и темные фоновые области, а для наблюдателя с правой стороны - темные участки образца и светлая фоновая область. Если элемент 20 верификации сдвигается на половину периода функции изменения параметров, то получается противоположное представление, то есть светлая фоновая область и темные участки образца при наблюдении с левой стороны и темная фоновая область и светлые участки образца при наблюдении с правой стороны. Если оптический защитный элемент рассматривается в соответствии с этим через элемент верификации, то реализуется динамический контроль яркостного контраста.

На фиг. 3 и 4 показаны два других примера выполнения изобретения, на которых азимутальный угол рельефной структуры 17 изменяется посредством периодической функции изменения параметров.

На фиг. 3 показан участок 33 поверхности с фоновой областью 34 и участком образца 35, а также частичный участок элемента 20 верификации с множеством растровых линий 26.

Периметр функции изменения параметров по фиг. 3 составляет 50 мкм, так что линейное расстояние между растровыми линиями 26 здесь также составляет 50 мкм. Как показано на фиг. 3, фоновая область 34 образована шестью частичными участками 341-346. Частичные участки 341-346 имеют соответственно ширину периода функции изменения параметров, представляющей собой периодическую функцию, составленную из параболических частичных фрагментов. Участок 35 образца образован двумя частичными участками 351 и 352, которые также имеют соответственно ширину периода функции изменения параметров. Как в случае примера выполнения по фиг. 2а и фиг. 2b, растровыми линиями 26 покрываются либо области отрицательных азимутальных углов фоновой области 34 и области положительных азимутальных углов участка 35 образца, либо области положительных азимутальных углов фоновой области 34 и области отрицательных азимутальных углов участка 35 образца. Тем самым получается эффект, объясненный выше в связи с фиг. 2с, причем в сравнении с участком 27 поверхности, на основе отличающейся функции изменения параметров, получаемая картина представления с различных направлений наблюдения также несколько отличается.

На фиг. 4 показан участок поверхности, который составлен из нескольких частичных участков 40-49. Частичные участки 40-49 образованы идентичными дифракционными структурами, которые соответственно имеют множество размещенных по кругу вокруг центра соответствующего частичного участка концентрических окружностей. Ширина и высота частичного участка составляет около 100 мкм, пространственная частота дифракционной структуры - примерно 1000 линий на миллиметр.

Тем самым фиг. 4 показывает пример периодической функции изменения параметров, при которой азимутальный угол дифракционной структуры 17 изменяется периодически в зависимости от значений Х-оси и Y-оси. Эта функция проявляет, таким образом, периодичность как по оси Х, так и по оси Y, так что скрытая информация считывается при различных ориентациях элемента 20 верификации. Участки образца помещаются теперь на участке 4 поверхности согласно показанному на фиг. 3 способу, так что частичные участки 41-46 покрываются идентичными, но сдвинутыми по фазе частичными участками. При этом сдвиг фазы частичных участков возможного участка образца может иметь место в направлении как по оси Х, так и по оси Y, и в зависимости от этого выбора сдвига фазы, участок образца считывается тогда при ориентации решетки в направлении Y или в направлении Х.

Ниже со ссылками на фиг. 5а-5d описан еще один пример выполнения изобретения, при котором рельефная структура представляет собой дифракционную решетку, пространственная частота которой изменяется периодически в соответствии с функцией изменения параметров.

Фиг. 5а-5с показывают три различные функции 53, 54 и 55 изменения параметров, которые изменяют пространственную частоту 52 в зависимости от значения 51 оси Х участка поверхности. k-вектор описываемых на фиг. 5а-5с рельефных структур ориентирован в направлении оси Y, так что канавки рельефной структуры ориентированы параллельно оси Х. Растровые линии 58 также ориентированы параллельно оси Х.

Функция 53 изменения параметров представляет собой пилообразную функцию, которая изменяет пространственную частоту в диапазоне от 800 линий на миллиметр до 1200 линий на миллиметр по пилообразному закону. Период функции изменения параметров составляет 50 мкм. При минимуме функции 53 изменения параметров, то есть при значении 800 линий на миллиметр, получается красное цветовое представление, которое затем до следующего максимума при значении 1200 линий на миллиметр линейно переходит в синее цветовое представление. Внутри периода цветовое представление изменяется, таким образом, от красного до синего. Цветовые представления относятся при этом к типовым комбинациям углов подсветки/наблюдения.

Функция 54 изменения параметров является треугольной функцией с периодом 100 мкм, которая изменяет пространственную частоту дифракционной решетки от минимального значения 800 линий на миллиметр до максимального значения 1200 линий на миллиметр и обратно. Тем самым в течение периода цветовое представление изменяется от красного к синему и обратно от синего к красному.

Функция 55 изменения параметров является синусоидальной функцией с периодом 100 мкм, которая изменяет пространственную частоту дифракционной решетки, в зависимости от значения оси Х, от минимального значения 800 линий на миллиметр Х до максимального значения 1200 линий на миллиметр и обратно. Тем самым в течение периода цветовое представление изменяется от красного к синему и обратно к красному.

Так как период функций 53-55 изменения параметров лежит ниже разрешающей способности человеческого глаза, то для наблюдателя в пределах участка поверхности формируется однородное цветовое представление, которое получается из смеси цветового спектра, определяемого функцией изменения параметров. Если теперь на эту дифракционную решетку нанести элемент 57 верификации с растровыми линиями 58, в котором расстояние 56 между растровыми линиями 58 соответствует периоду функции изменения параметров, то растровыми линиям будет покрываться соответственно определенная часть цветового спектра, так что цветовое представление изменяется при перемещении элемента верификации над дифракционной решеткой.

На фиг. 5d показан участок 50 поверхности с фоновой областью 501 и участком 502 образца. В фоновой области 501 пространственная частота рельефной структуры изменяется в соответствии с функцией 54 изменения параметров. На участке 502 образца пространственная частота рельефной структуры изменяется согласно сдвинутой по фазе на половину периода, то есть на 50 мкм, функции 54 изменения параметров. Если теперь переместить элемент 57 верификации с расстоянием 56 между растровыми линиями над участком 50 поверхности, то в фоновой области 501 и на участке 502 образца покрываются соответственно различные цветовые участки, так что участок 502 образца для наблюдателя воссоздает иное цветовое представление по сравнению с фоновой областью 501. Если элемент 57 верификации перемещается над участком 50 образца, то сначала проявляется, например, представление синего участка образца и красной фоновой области, которое затем по мере перемещения элемента верификации постепенно переходит в представление красного участка образца на синей фоновой области.

Как уже упоминалось выше в отношении фиг. 2b, фиг. 5d служит пояснением принципа функционирования. Обычно участки образца имеют протяженность, которая охватывает множество периодов функции изменения параметров и имеет порядок величины, который разрешается человеческим глазом.

Посредством функции изменения параметров согласно этому, с одной стороны, определяется однородное цветовое представление, которое возникает в случае, когда элемент верификации не прикладывается на участок 50 поверхности. Кроме того, посредством функции изменения параметров определяется, как изменяется цвет при перемещении элемента верификации над участком поверхности 50 (например, резкое изменение цвета при применении функции 53 изменения параметров), что служит в качестве дополнительного признака защиты.

С помощью фиг. 6а и 6b поясняется другой вариант осуществления изобретения, при котором рельефная структура представляет собой дифракционную решетку, глубина профиля которой изменяется периодически согласно функции изменения параметров.

На фиг. 6а показана рельефная структура 61, глубина профиля которой при пространственной частоте изменяется посредством функции изменения параметров с периодом 63.

В случае рельефной структуры 61 речь идет предпочтительно о дифракционной структуре первого порядка (диапазон пространственных частот сдвигается в диапазоне длин волн) или дифракционной структуре нулевого порядка (расстояние между линиями меньше, чем длина волны света). Глубина профиля изменяется посредством периодической функции изменения параметров по сравнению с пространственной частотой дифракционной решетки медленнее в зависимости от значения оси Х или в зависимости от значения оси Y. Период функции изменения параметров составляет от 10 до 100 мкм и предпочтительно имеет значение 100 мкм.

Рельефная