Соединение труб

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к соединению труб. Соединение труб включает в себя охватывающий элемент, который включает в себя внутреннюю резьбу, и охватываемый элемент, который включает в себя наружную резьбу. Наружная резьба выполнена с возможностью резьбового взаимодействия с внутренней резьбой. На внешней поверхности охватывающего элемента выполнен по существу спиральный паз. Способ изготовления замкового соединения включает в себя выбор наружного диаметра для охватывающего элемента, который позволяет замковому соединению иметь превышающий выбранный коэффициент прочности на изгиб. Спиральный паз формируют на наружной поверхности охватывающего элемента таким образом, что спиральный паз уменьшает коэффициент прочности на изгиб, приближая его к выбранному значению коэффициента прочности на изгиб. Внутреннюю резьбу формируют на внутренней поверхности охватывающего элемента. Другой способ изготовления охватывающего элемента включает в себя формирование внутренней резьбы на внутренней поверхности цилиндра и формирование по существу спирального паза на внешней поверхности цилиндра. По существу спиральный паз расположен по существу с опережением внутренней резьбы по фазе. Изобретение повышает надежность соединения. 5 н. и 17 з.п. ф-лы, 12 ил.

Реферат

Предпосылки к созданию изобретения

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится в целом к резьбовым соединениям трубчатых деталей. Более конкретно изобретение относится к резьбовым соединениям трубчатых деталей, которые приспособлены к пластичному радиальному расширению.

Существующие технические решения

Соединения обсадных труб, хвостовики и другие трубы нефтяного месторождения часто используются при бурении, заполнении и получении скважины. Соединения обсадных труб, например, могут быть помещены в ствол скважины для стабилизации пласта, для защиты пласта от повышенного давления в стволе скважины (например, давления в стволе скважины, превышающего давление пласта) и т.п. Соединения обсадных труб могут соединяться впритык посредством резьбовых соединений, сварных соединений и других соединений, известных в технике. Соединения могут быть спроектированы таким образом, чтобы образовать уплотнение между внутренней частью связанных соединений обсадных труб и кольцевым пространством, образуемым между наружными стенками соединений обсадных труб и стенками ствола скважины. Уплотнение может быть, например, эластомерным уплотнением (например, кольцевым уплотнением), уплотнением с металлическим контактом, образуемым рядом с местом соединения, или аналогичными уплотнениями, известными в технике.

В некоторых операциях по сооружению скважин удобно пластично расширять в радиальном направлении трубу с резьбой или соединения обсадных труб в пробуренной (с необсаженным стволом) скважине или внутри обсаженной скважины. В обсаженной скважине радиально расширяющиеся обсадные трубы могут использоваться для укрепления изношенных или поврежденных обсадных труб таким образом, чтобы, например, увеличить сопротивление разрыву старых обсадных труб, предотвращая таким образом преждевременную ликвидацию скважины. В необсаженных участках ствола скважины использование радиально расширяющихся обсадных труб может позволить уменьшить требующийся диаметр пробуренной скважины для получения нужного окончательного диаметра обсаженной скважины и может также позволить уменьшить объем цемента, требующегося для закрепления обсадных труб в скважине.

Деформации, возникающие рядом с резьбовыми соединениями труб, таких как те, которые обнаруживаются на обсадных трубах и насосно-компрессорных колоннах на нефтяных промыслах, на концах радиально расширяющихся обсадных труб после пластичного радиального расширения, могут создавать трудности. Трудности возникают по меньшей мере в трех областях. Во-первых, внутренние уплотнения с металлическим контактом, которые при достижении герметизации опираются на радиальные контактные напряжения, могут ослабнуть (т.е. потерять обеспечивающее герметизацию взаимодействие) в случае, если наконечник штифта, образованный на штифтовом соединении, деформируется в направлении, противоположном поверхности уплотнения, образованной на соединительной муфте. Во-вторых, сильная деформация концов трубы, близких к области резьбового соединения, может вызвать радиальное перемещение части резьбы и, в результате, снятие нагрузки. Это отрицательно влияет на способность резьбового соединения воспринимать нагрузку. В-третьих, локальные деформации в области, близкой к каждому отдельному витку резьбы, может вызвать «скручивание» отдельных витков резьбы, отрицательно влияя таким образом на распределение нагрузки между отдельными витками резьбы.

Анализ применявшихся до сих пор расширяющихся резьбовых соединений был сосредоточен на анализе возникших после расширения напряжений в соединении, причем подразумевается, что зависимость между напряжением и деформацией является относительно линейной, даже в условиях режима пластичной деформации. Однако тонкостенная углеродистая сталь, типичная для применения при производстве труб нефтяного месторождения, демонстрирует совершенно нелинейную зависимость между напряжением и деформацией во время пластичной деформации, в особенности в близкой к пластичной области, следующей непосредственно после достижения предела текучести, когда пластичное течение характеризуется образованием полос скольжения. По этой причине желательно, чтобы расширяющиеся резьбовые соединения труб были сконструированы таким образом, чтобы контролировать и фокусировать пластичные деформации, возникающие из-за расширения, вместо того чтобы иметь своей целью достижение нужного поля напряжений в соединении таким образом, чтобы резьбовое соединение и целостность уплотнения могли сохраняться после радиального пластичного расширения резьбового соединения (и соответствующего трубного элемента, на котором выполнено резьбовое соединение).

Один пример соединения труб, сконструированный для контроля и фокусирования пластичних деформаций, возникающих из-за расширения, показан в патенте США № 6607220 В2, который передан правопреемнику настоящего изобретения и полностью включен сюда в качестве ссылки. В патенте 6607220 в одном или нескольких местах на наружной поверхности охватывающего элемента помещают спиральный паз для того, чтобы контролировать коробление резьбового соединения во время радиальной пластичной деформации. Патент 6607220 описывает также размещение спирального паза на внутренней и наружной поверхности штифтового элемента в аксиальном положении, по существу равном впадине профиля наружной резьбы.

Сущность изобретения

В одном объекте настоящее изобретение относится к соединению труб, включающему в себя охватывающий элемент, который содержит внутреннюю резьбу, и охватываемый элемент, который содержит наружную резьбу. Наружная резьба приспособлена для резьбового взаимодействия с внутренней резьбой. На наружной поверхности охватывающего элемента выполнен по существу спиральный паз.

В другом объекте настоящее изобретение относится к соединению труб, включающему в себя охватывающий элемент, который содержит внутреннюю резьбу, первую уплотняющую поверхность и вторую уплотняющую поверхность, и охватываемый элемент, который содержит наружную резьбу, третью уплотняющую поверхность и четвертую уплотняющую поверхность. Наружная резьба приспособлена для резьбового взаимодействия с внутренней резьбой, первая и третья уплотняющие поверхности при взаимодействии выполнены с возможностью для образования уплотнения, противодействующего внешнему давлению, и вторая и четвертая уплотняющие поверхности при взаимодействии выполнены с возможностью образования уплотнения, противодействующего внутреннему давлению. На наружной поверхности охватывающего элемента выполнен по существу спиральный паз. По существу спиральный паз расположен по существу с опережением внутренней резьбы.

В другом объекте настоящее изобретение относится к способу изготовления замкового соединения бурильного замка. Способ включает в себя выбор наружного диаметра для охватывающего элемента, который позволяет замковому соединению иметь превышающий выбранный коэффициент прочности на изгиб. Спиральный паз формируют по наружному диаметру охватывающего элемента таким образом, что спиральный паз уменьшает коэффициент прочности на изгиб, приближая его к выбранному значению коэффициента прочности на изгиб. Внутреннюю резьбу формируют на внутренней поверхности охватывающего элемента.

В другом объекте настоящее изобретение относится к способу модификации охватывающего элемента, который включает в себя внутреннюю резьбу. Способ включает в себя формирование по существу спирального паза на наружной поверхности охватывающего элемента. По существу спиральный паз расположен по существу с опережением внутренней резьбы.

В другом объекте настоящее изобретение относится к способу изготовления охватывающего элемента. Способ включает в себя формирование внутренней резьбы на внутренней поверхности цилиндра и формирование по существу спирального паза на внешней стороне цилиндра. По существу спиральный паз расположен по существу с опережением внутренней резьбы.

Другие объекты и преимущества изобретения станут очевидны из последующего описания и прилагаемой формулы изобретения.

Краткое описание чертежей

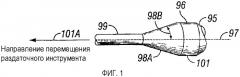

На фиг.1 показан типичный инструмент радиального расширения;

на фиг.2А показано нерасширенное соединение гладкого конца трубы;

на фиг.2В показано соединение гладкого конца трубы с фиг.2А после расширения;

на фиг.3А графически показаны деформации по длине подвергнутой радиальному расширению трубы, показанной на фиг.2 В, рядом с первым расширенным концом;

на фиг.3В показан вид в поперечном разрезе подвергнутой радиальному расширению трубы, показанной на фиг.2В;

на фиг.4А графически показаны деформации по длине подвергнутой радиальному расширению трубы, показанной на фиг.2В, рядом со вторым расширенным концом;

на фиг.4В показан вид в поперечном разрезе подвергнутой радиальному расширению трубы, показанной на фиг.2В;

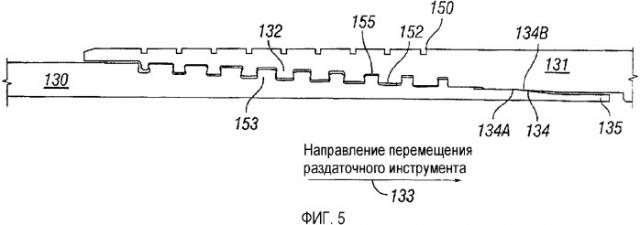

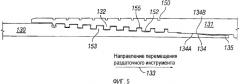

на фиг.5 показан вид в поперечном разрезе соединения труб в нерасширенном состоянии согласно варианту реализации настоящего изобретения;

на фиг.6А показан вид в поперечном разрезе охватывающего элемента согласно варианту реализации настоящего изобретения;

на фиг.6В показан вид в поперечном разрезе охватываемого элемента, приспособленного к соединению с охватывающим элементом, показанным на фиг.6А, согласно варианту реализации настоящего изобретения;

на фиг.7А показан вид в поперечном разрезе применяемого до сих пор замкового соединения;

на фиг.7В показан вид в поперечном разрезе замкового соединения согласно варианту реализации настоящего изобретения.

Подробное описание

В одном объекте настоящее изобретение относится к соединениям труб. Более конкретно, настоящее изобретение относится к управлению напряжениями в соединениях труб.

Раздаточный инструмент обычно используют для пластичного радиального расширения колонны обсадных труб или колонны насосно-компрессорных труб, расположенной внутри скважины, от первоначального состояния (т.е. от первоначального диаметра) до расширенного состояния (т.е. с большим диаметром). В одном известном применяемом процессе расширения, показанном на фиг.1, для расширения обсадных труб в скважине применяют конический, применяемый для холодной формовки раздаточный инструмент 101 (который обычно называют «чушкой»). Раздаточный инструмент 101 обычно запечатывают внутри пусковой системы для чушки (не показана), которая является расширенной секцией, прикрепленной к нижнему концу обсадной колонны, которую вводят в ствол скважины. Поскольку пусковая система для чушки должна проходить через исходную обсадную колонну, уже помещенную в скважину, пусковая система для чушки имеет наружный диаметр, который меньше «проходного диаметра» исходной обсадной колонны. В данном случае под «проходным диаметром» понимается максимальный наружный диаметр, который может пройти в стволе скважины. Обычно проходной диаметр несколько меньше внутреннего диаметра ствола скважины, поскольку ствол скважины является не вполне прямым. Из-за этого инструмент, диаметр которого в точности соответствует внутреннему диаметру ствола скважины, не сможет свободно двигаться через ствол скважины.

Обычно после пропуска обсадной колонны в ствол скважины обсадная колонна подвешивается внутри ствола скважины с помощью клиновых плашек (не показаны). Затем в ствол скважины вводят бурильную трубу (не показана) и захватывают ею раздаточный инструмент 101. После соединения с бурильной трубой вес обсадной колонны поддерживается раздаточным инструментом 101. Бурильную трубу используют для дальнейшего опускания обсадной колонны до выбранного места в стволе скважины. Раздаточный инструмент 101 включает в себя конический участок 98А с углом конусности 98 В, который обычно составляет от 5 до 45 градусов. Раздаточный инструмент 101 обычно является симметричным относительно своей продольной оси 97. Раздаточный инструмент включает также в себя цилиндрический участок 96, имеющий диаметр, который соответствует нужному расширенному внутреннему диаметру обсадной колонны (не показан) и за которым следует конический участок 95.

Следующей операцией в этом конкретном процессе расширения является прокачивание цементного раствора через бурильную трубу и цементировочное отверстие на чушку. Цементный раствор течет между наружной стенкой расширяемой обсадной колонны и внутренней стенкой ствола скважины. После прокачивания выбранного количества цементного раствора цементировочное отверстие запечатывают обычно с помощью вкладыша, подогнанного под размеры цементировочного отверстия. Вкладыш обычно закачивают через бурильную трубу вместе с буровым раствором. Продолжение закачивания бурового раствора создает давление в пусковой системе для чушки, которая движет раздаточный инструмент 101 вперед (т.е. вверх по направлению к поверхности), а обсадную колонну дальше в ствол скважины. По мере движения раздаточного инструмента 101 вперед обсадная колонна расширяется. Расширение продолжается до тех пор, пока не будет расширена вся обсадная колонна. Во многих случаях обсадная колонна будет включать в себя отрезок обсадной трубы, который остается внутри исходной обсадной колонны после расширения. Дополнительный отрезок обсадной трубы может быть предназначен для действия в качестве подвески обсадной колонны и для создания уплотнения между исходной обсадной колонной и расширенной обсадной колонной.

В этом процессе расширения степень радиального расширения определяется, например, общей пластичной деформацией, требующейся для расширения обсадной колонны, углом конусности 98А и скоростью аксиального перемещения раздаточного инструмента 101 через обсадную колонну. Однородность процесса расширения контролируется переходами вдоль раздаточного инструмента 101 и площадью поперечного сечения, например, отрезков обсадных труб, образующих обсадную колонну, резьбовыми соединениями, которые соединяют отрезки обсадных труб, и т.п.

Описанный выше процесс расширения является только одним примером процессов расширения, известных в технике. Раздаточный инструмент 101 может быть запущен или снизу, или сверху обсадной колонны в зависимости от конструкции и применения инструмента. Радиальное расширение может выполняться, например, со скоростью от 25 до 60 футов в минуту. В технике известны другие процессы расширения, такие как расширение под воздействием локализованного гидростатического давления, или «гидроформовка», но обычно они не используются в качестве процессов расширения с холодной формовкой. Существуют также другие раздаточные инструменты, предназначенные для холодной формовки обсадных труб. Любой специалист в данной области техники поймет, что процесс расширения, применяемый в некоторых вариантах реализации изобретения, может варьироваться без отклонения от объема настоящего изобретения.

В то время как конусный раздаточный инструмент доказал полную пригодность для работы с трубчатыми телами обсадных колонн, расширение приданных резьбовых соединений ведет к возникновению проблем с нарушением герметичности конструкций в расширенных резьбовых соединениях. Резьбовые соединения, которые подвергаются радиальному пластичному расширению, имеют тенденцию демонстрировать неравномерное аксиальное удлинение и различным образом реагировать на остаточные окружные напряжения, остающиеся после расширения. В частности, охватываемые (штифтовые) резьбовые соединения и охватывающие (коробчатые) резьбовые соединения деформируются различным образом во время радиального расширения. Охватывающий элемент во время радиального расширения будет обычно отходить от охватываемого элемента. Это явление различающегося смещения ведет к потере предварительного натяга в уплотнениях с аксиальным зацеплением, что делает использование обычных уплотнений с металлическим уплотнением (включая, например, ступенчатые уплотнения) в целом неэффективным для пластичных радиально расширяемых обсадных и насосно-компрессорных труб.

Радиальное пластичное расширение трубы с гладким концом

Когда стык обсадной или насосно-компрессорной трубы подвергается радиальному пластичному расширению, толщина стенки соединения обсадных труб и общая аксиальная длина соединения обсадных труб уменьшаются с помощью процесса, который обычно называют "poissoning", при соединении обсадных труб сохраняются остаточные напряжения. Рядом с серединой соединения обсадных труб соединение обсадных труб сохраняет по существу однородные диаметр и толщину стенки из-за того, что каждый отдельный участок испытывает поддержку от соседних отдельных участков. Однако деформация близких концов соединения обсадных труб зависит от направления, в котором перемещается раздаточный инструмент.

На фиг.2А показан стык нерасширенной трубы 100 с номинальным отношением диаметра к толщине стенки (d/t), равным приблизительно 20. Нерасширенная труба 100 выполнена, например, из углеродистой стали с пределом текучести 80000 фунт/кв.дюйм. На нерасширенной трубе, показанной на фиг.2А, отсутствует соединение. Нерасширенная труба имеет внутренний диаметр (ID) 100А, наружный диаметр (OD) 100 В и толщину стенки 100С. Нерасширенная труба 100 предназначена для расширения с помощью раздаточного инструмента 101, который обычно движется через нерасширенную трубу 100 в направлении 100А от нерасширенного первого конца 102 по направлению к нерасширенному второму концу 103.

На фиг.2В показан стык трубы 104 после ее расширения. Расширенная труба имеет внутренний диаметр (ID) 104А, наружный диаметр (OD) 104В и толщину стенки 104С. Расширенная труба 104 короче, чем нерасширенная труба с гладким концом (100 на фиг.2А) (отметим, что на фиг.2В степень укорачивания трубы преувеличена для наглядности), а толщина стенки 104С расширенной трубы в общем меньше толщины стенки нерасширенной трубы (100С на фиг.2А). Концы 105, 106 расширенной трубы 104 с гладким концом демонстрируют деформации, характерные для обсадных и насосно-компрессорных труб, которые расширены конической «чушкой» холодной формовки, такой как раздаточный инструмент 101, показанный на фиг.2А. Расширенный первый конец 105 демонстрирует радиальное расширение на конце трубы и аксиальное образование складок или рифлености рядом с участком трубы, прилегающим к концу. Расширенный второй конец 106 демонстрирует радиальное сужение рядом с концом. Отметим, что радиальное смещение стенки трубы преувеличено для наглядности.

На фиг.3А графически показаны деформации расширенной трубы с гладким концом (104 с фиг.2В) по длине трубы (104 с фиг.2В), близкой к расширенному концу (105 на фиг.2В). Деформация на первом расширенном конце (105 на фиг.2В) показана на конце графика 108А, в то время как деформация в близком теле трубы показана в направлении конца графика 108В. Отметим, что на фиг.3В показан поперечный разрез трубы, который может наблюдаться как физическое следствие графиков, показанных на фиг.3А.

На фиг.3А деформации в расширенном внутреннем диаметре (104А на фиг.3В) показаны как кривая окружной деформации 107А внутреннего диаметра, кривая аксиальной деформации 107С внутреннего диаметра и кривая радиальной деформации 107Е внутреннего диаметра. Деформации в расширенном наружном диаметре (104А на фиг.3В) показаны как кривая окружной деформации 107В наружного диаметра, кривая аксиальной деформации 107D наружного диаметра и кривая радиальной деформации 107F наружного диаметра. Отметим, что аксиальные деформации (107С и 107D) и радиальные деформации (107Е и 107F) являются по существу постоянными и отрицательными в теле трубы, как показано возле конца графика 108В, подтверждая, что труба (104 на фиг.3В), как и ожидалось, становится короче и имеет уменьшенную толщину стенки после ее расширения раздаточным инструментом (101 на фиг.2А).

Ближняя точка перегиба 109, аксиальная деформация 107D наружного диаметра и аксиальная деформация 107С ID расходятся, когда аксиальная деформация 107D наружного диаметра возрастает (т.е. становится менее отрицательной) и аксиальная деформация 107С внутреннего диаметра уменьшается (т.е. становится все более отрицательной), показывая, что труба (104 на фиг.3В) начинает вспучиваться в радиально наружном направлении. При наблюдении слева направо в точке перегиба 110А аксиальная деформация 107D наружного диаметра начинает уменьшаться, в то время как аксиальная деформация 107С внутреннего диаметра начинает возрастать, указывая таким образом, что труба (104 с фиг.3В) сжимается в радиальном направлении внутрь. В точке перегиба 110В кривые аксиальной деформации 107С, 107D пересекаются. В точке перегиба 111 труба (104 на фиг.3В) начинает радиальное расширение наружу и в точке перегиба 112 аксиальная деформация 107С внутреннего диаметра начинает уменьшаться, в то время как аксиальная деформация 107D OD продолжает возрастать (например, степень радиального расширения уменьшается рядом с концом (105 на фиг.3В) трубы (104 на фиг.3В).

Как показано на фиг.3В, номинальный расширенный наружный диаметр 104D расширенной трубы 104 показан как показатель радиальных смещений трубы 104 в точках перегиба 109, 110А, 110В, 111, 112. Отметим, что радиальные смещения стенки трубы несколько преувеличены для наглядности. Отметим, что максимальное смещение происходит в точке перегиба 111 и что толщина стенки 104С несколько уменьшается рядом с концом 105 трубы 104.

«Складки» или «гофры» рядом с концом трубы напоминают, например, сильно убывающую синусоидальную функцию. Основываясь на анализе методом конечных элементов (FEA) и физических опытах с процессом расширения авторы настоящего изобретения предположили, что амплитуда, период и затухание «гофров» зависят от общего пластичного расширения, требующегося для трубы, отношения диаметра к толщине стенки (d/t), конструкции раздаточного инструмента (в особенности угла конусности) и коэффициента трения между раздаточным инструментом и нерасширенной трубой.

На фиг.4А графически показаны деформации в трубе 104 вдоль длины трубы рядом со вторым расширенным концом 106. Деформации на втором расширенном конце 106 показаны на конце графика 114А, в то время как деформации в направлении тела трубы показаны в направлении конца трубы 114В. Отметим, что на фиг.4В показан поперечный разрез трубы, который может наблюдаться как физическое следствие графиков, показанных на фиг.4А.

Деформации в расширенном внутреннем диаметре (ID) 104А показаны как кривая окружной деформации 113А, кривая аксиальной деформации 113С внутреннего диаметра и кривая радиальной деформации 113Е внутреннего диаметра. Деформации в расширенном наружном диаметре (OD)104В показаны как кривая окружной деформации 113В наружного диаметра, кривая аксиальной деформации 113D наружного диаметра и кривая радиальной деформации 113F наружного диаметра. Отметим, что аксиальные деформации (113С и 113D) и радиальные деформации (113Е и 113F) являются по существу постоянными и отрицательными в теле трубы, как показано возле конца графика 114В, подтверждая, что труба (104 на фиг.4В), как и ожидалось, становится короче и имеет уменьшенную толщину стенки после ее расширения раздаточным инструментом (101 на фиг.2А). Отметим также, что уровни деформации в теле трубы (101 на фиг.2А) (т.е. уровни деформации на конце графика 114В), показанные на фиг.4А, соответствуют уровням деформации в теле трубы, показанным на фиг.3А (т.е. уровням деформации на конце графика 108 В).

Как показано на фиг.4А, при наблюдении слева направо в точке перегиба 115А аксиальная деформация 113D наружного диаметра возрастает (т.е. становится менее отрицательной), в то время как аксиальная деформация 113С внутреннего диаметра уменьшается (т.е. становится более отрицательной), указывая таким образом, что труба (104 с фиг.3В) раздается в радиальном направлении наружу. В точке перегиба 115В кривая аксиальной деформации 113D наружного диаметра уменьшается, в то время как кривая аксиальной деформации 113С внутреннего диаметра возрастает, показывая, что труба (104 на фиг.4В) сходится радиально внутрь. Отметим, что тенденция к «схождению внутрь» продолжается на всем пути до второго расширенного конца (106 на фиг.4В), представленного на конце графика 114А.

На фиг.4В номинальный расширенный наружный диаметр 104D расширенной трубы 104 показан как показатель радиальных смещений трубы 104 в точках перегиба 115А, 115В. Отметим, что радиальные смещения стенки трубы несколько преувеличены для наглядности и что толщина стенки 104С остается по существу постоянной. В точке перегиба 115А наблюдается предсказанное наружное расширение трубы. Как рассматривалось выше в отношении фиг.4А, труба 104 начинает радиальное сужение по направлению внутрь в точке перегиба 115В и продолжает расширяться наружу от точки перегиба 115В до второго расширенного конца 106.

Радиальное пластичное расширение резьбовых соединительных муфт для насосно-компрессорных труб

При конструировании резьбовых соединений для расширяемых радиально соединительных муфт для насосно-компрессорных и обсадных труб авторы настоящего изобретения открыли способы компенсации описанных выше аксиальных и радиальных смещений, происходящих в соединениях труб рядом с резьбовыми муфтами. Соответственно, варианты реализации изобретения предназначены для того, чтобы компенсировать аксиальные и радиальные смещения ближних концов резьбовых трубных соединений, соединительных муфт для насосно-компрессорных и обсадных труб после их радиального пластичного расширения. В некоторых вариантах реализации для поддержания целостности резьбовых соединений после их радиального пластичного расширения используют избирательно размещенные пазы.

Опыты показали, что когда протяженность трубы, содержащей готовые клиновидные или имеющие квадратное сечение резьбовые соединения (такие, как «круглая» или «упорная» резьба по стандарту API), пластичная деформация готовых соединений ведет к аксиальным и радиальным смещениям, подобным упомянутым выше аксиальным и радиальным смещениям, испытанным во время радиального пластичного расширения трубы с гладким концом, поскольку резьба не оказывает значительного сопротивления относительной радиальной деформации охватываемого и охватывающего элементов. Например, когда инструмент радиального расширения движется аксиально по направлению вверх через типичную обсадную колонну (которая обычно вводится в ствол скважины с концами с охватываемыми соединениями, обращенными вниз ("pin-down"), охватываемый конец готового соединения, который содержит упорную резьбу по API, должен деформироваться подобно расширенному первому концу (105 на фиг.2В), показанному на фиг.2В, в то время как охватывающий конец должен деформироваться подобно расширенному второму концу (106 на фиг.2В), показанному на фиг.2В. Поскольку охватываемый и охватывающий концы (в этом примере содержащие упорную резьбу по API) радиально не ограничиваются друг другом, охватывающий конец в общем радиально «раздается», а охватываемый конец в общем радиально «уширяется» внутрь, как подробно описано выше.

Однако на основе опытов и анализа методом конечных элементов (FEA) было выяснено, что если резьбовые соединения оказывают сопротивление радиальной деформации, как в случае, когда для образования резьбового соединения используется в общем резьба в форме ласточкиного хвоста, неподдержанные концы (например, участки резьбового соединения, выходящие за пределы находящейся в зацеплении резьбы) и охватывающего, и охватываемого соединений будут в общем уширяться внутрь подобно расширенному второму концу (106 на фиг.2В), показанному на фиг.2В. Соответственно, наружное уплотнение с металлическим контактом (т.е. уплотнение, образуемое между охватываемым соединением и охватывающим соединением рядом с наружным заплечиком, образуемым концом охватывающего соединения) может быть образовано резьбой в форме ласточкиного хвоста из-за возрастания контактных напряжений между охватывающим концом и заплечиком охватываемого элемента, близким к охватывающему концу, охватывающий конец радиально уширяется внутрь после своего радиального пластичного расширения. Однако внутреннее уплотнение с металлическим контактом (например, уплотнение, образуемое возле наконечника охватываемого соединения) трудно сохранять даже с имеющей в общем форму ласточкиного хвоста резьбой, поскольку передний конец охватываемого элемента имеет тенденцию к уширению внутрь (от охватывающего соединения) после его радиального пластичного расширения. Другие механизмы уплотнения соединений труб, такие как эластомерные уплотнения, создают сходные трудности.

В патенте США № 5423579, выданном Блозе и др., права на который переданы правопреемнику настоящего изобретения, и полностью включенном сюда в качестве ссылки, описана конструкция уплотнения с металлическим контактом для резьбовых соединений труб. Для образования надежного уплотнения с металлическим контактом охватываемое и охватывающее соединения обычно соприкасаются между собой таким образом, что образуют тонкую цилиндрическую контактную поверхность (которая может быть получена, например, с использованием несопряженных углов на соответствующих охватываемом и охватывающем элементах), и соединение должно в общем быть затянуто таким образом, чтобы получить минимальное контактное напряжение на контактной поверхности уплотнения (например, таким образом, чтобы обеспечить уплотнение против внутреннего и/или наружного давления). Соответственно, для того чтобы сформировать надежное уплотнение с металлическим контактом рядом с резьбовыми соединениями, расположенными на радиально пластичных расширенных обсадных колоннах, соединение должно быть сконструировано таким образом, чтобы снимать напряжения расширения с целью предотвратить повреждение соединения и сохранить контактную поверхность уплотнения.

В некоторых вариантах реализации изобретения, описанных здесь, резьба, используемая для образования резьбовых соединений, является клиновидной резьбой, состоящей в основном из резьбы в форме ласточкиного хвоста со схождением резьбы по ширине. Клиновая резьба известна в технике и описана, например, в патенте США № RE30647, выданном Блозе, патенте США № RE34467, выданном Ривсу, патенте США № 4703954, выданном Орлофф и др., и в патенте США № 5454605, выданном Мотту, причем права на все эти патенты выданы правопреемнику настоящего изобретения. Каждый из этих патентов включен сюда в качестве ссылки. Клиновая резьба, применяемая в этих конкретных вариантах реализации изобретения, содержит в общем резьбу в форме ласточкиного хвоста, в которой, например, гребень (вершина) резьбы шире впадины профиля резьбы и в которой две боковые поверхности резьбы содержат различный, но постоянный шаг. Ширина клиновой резьбы формирует в общем изменения по длине резьбы (например, вдоль спиральной формы резьбы), так что при готовом (свинченном вместе) соединении боковые поверхности резьбы, сформированные на соединительных охватываемом и охватывающем элементах, становятся ближе друг к другу. Кроме того, некоторые варианты реализации изобретения могут содержать формы клиновой резьбы, при которых обе боковые поверхности имеют соответствующий отрицательный угол (относительно оси трубного элемента, в котором они сформированы), когда одна боковая поверхность имеет отрицательный угол и одна боковая поверхность - положительный угол и подобное до тех пор, пока гребень (вершина) резьбы в общем остается шире впадины профиля резьбы.

Клиновая резьба является предпочтительной для использования в некоторых вариантах реализации изобретения, поскольку, например, она не требует отдельных натяжных заплечиков, поскольку сходящиеся нагружаемые и стабилизирующие боковые поверхности, расположенные на клиновой резьбе, противодействуют друг другу при комплектовании. Кроме того, имеющая в общем форму ласточкиного хвоста резьба обеспечивает сопротивление радиальному разделению охватывающего и охватываемого элементов во время радиального пластичного расширения соединения.

Отметим, что клиновая резьба может также обеспечить некоторые преимущества при работе с радиально пластичными расширяемыми обсадными колоннами и тому подобным, поскольку обычные соединения с упорным заплечиком могут испытывать сильный износ и/или разрушение, поскольку аксиальная усадка обсадной колонны (например, благодаря "poissoning") во время радиального пластичного расширения может привести к увеличению контактных напряжений на заплечиках до уровня, превышающего предельную прочность сжатия материала, из которого изготовлена обсадная колонна. Однако при умеренном радиальном пластичном расширении (например, при расширении по существу меньше 10%) соединение с упорным заплечиком, которое содержит в общем резьбу в форме ласточкиного хвоста, может обеспечить достаточное сопротивление радиальному разделению соединения во время расширения и достаточное контактное напряжение на заплечике. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что резьба в форме «полуласточкиного хвоста» (например, резьба, в которой одна из боковых поверхностей резьбы находится приблизительно под углом 90 градусов относительно оси трубы) может также обеспечить сопротивление радиальному разделению соединения во время расширения. Соответственно, изобретение не должно ограничиваться описанными здесь вариантами реализации, которые включают в себя резьбу в форме ласточкиного хвоста.

На фиг.5 показан вариант реализации изобретения по существу в нерасширенном состоянии. Соединение содержит охватываемый элемент 130, имеющий наружную резьбу 153, и охватывающий элемент 131, имеющий внутреннюю резьбу 132. Кроме того, охватываемый элемент 130 и охватывающий элемент 131 могут содержать соответствующие прилегающие уплотняющие поверхности 134А, 134В соответственно, приспособленные для формирования уплотнения 134 с металлическим контактом после приготовления соединения. В некоторых вариантах реализации резьба 153 и 132 может быть клиновой резьбой, как показано на фиг.5. В этом варианте реализации резьба 153 и 132 имеет в общем форму ласточкиного хвоста, что способствует предотвращению радиальной деформации охватываемого элемента 130 и охватывающего элемента 131 относительно друг друга во время радиального пластичного расширения. Направление перемещения 133 раздаточного инструмента (не показан), применяемого для радиального пластичного расширения соединения, учитывая сказанное выше, определяет, что охватываемое соединение 130 будет вести себя подобно второму расширенному концу трубы с гладким концом (106 на фиг.3А) в области уплотнения 134, ограниченной контактом между соседними поверхностями 134А, 134В (т.е. дальний конец 135 охватываемого элемента 130 будет стремиться к уширению внутрь после его радиального пластичного расширения).

В варианте реализации, показанном на фиг.5, на внешней стороне охватывающего элемента 131 формируют спиральный паз 150 с прямоугольным поперечным сечением. Специалисту в данной области техники будет понятно, что поперечное сечение спирального паза 150 может варьироваться по размерам и форме без отклонения от объема изобретения. Например, в других вариантах реализации спиральный паз 150 может иметь V-образное, параболическое, U-образное или полукруглое поперечное сечение. Спиральный паз 150 имеет по существу такое же аксиальное положение, как и вершина 152 внутренней резьбы 132. Размещение спирального паза 150 может быть обозначено как опережающее внутреннюю резьбу 132 по фазе. Поскольку раздаточный инструмент не соприкасается с охватывающим элементом, только охватываемый элемент (130 в варианте реализации на фиг.5) непосредственно испытывает аксиальное усилие, приложенное раздаточным инструментом. Это вызывает удлинение охватываемого элемента 130, что заставляет в меньшей степени удлиняться охватывающий элемент 131 благодаря соединению между двумя элементами. Клиновая резьба охватывающего элемента сопротивляется удлинению из-за толщины вершины 152. За счет размещения спирального паза 150 с опережением по фазе над вершиной 152 внутренней резьбы 132 толщина стенки уменьшается там, где обычно она имеет увеличенную толщину. Уменьшение толщины стенки, связанное со спиральным пазом 150, снимает аксиальное напряжение, к