Автоматический калибратор мер измерительно-вычислительного комплекса

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к измерительной технике, в частности для метрологической аттестации многоканальных многофункциональных средств измерения электрических величин. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата введены быстродействующие ключевые элементы (мультиплексоры М1...М10), переключаемые сигналами микропроцессора измерительно-вычислительного комплекса (ИВК). При этом исключено влияние сопротивления ключевых элементов мультиплексоров за счет питания наборов прецизионных резисторов НР1...НР7 АКМ стабильным током. Выходы калибратора подключаются к входным цепям операционных усилителей ИВК. Причем для отдельных типов датчиков с целью исключения активных элементов (активная компенсация) в мультиплексорах (М1...М10) для уменьшения погрешности и шума при формировании выходных напряжений калибратора применяется питание наборов прецизионных резисторов НР1...НР7 «взвешенными» источниками тока ИВК. 15 з.п. ф-лы, 29 ил.

Реферат

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, для метрологической аттестации многоканальных многофункциональных средств измерения электрических величин (Измерительно-вычислительных комплексов «ИВК»). Оно может быть использовано для задания физических параметров сопротивления, напряжения и тока на вход ИВК, который предназначен для обслуживания тензорезисторных и терморезисторных датчиков, изменяющих свое сопротивление при вариации значения физического параметра, а также других типов датчиков с выходным сигналом напряжения или тока. Устройство позволяет работать с различными схемами включения резистивных датчиков, как одиночные, полумостовые, мостовые, «розеточные», а также при различной комбинации их включения.

Известны устройства механического типа для формирования значений образцовых сопротивлений и их приращений, например магазины сопротивлений Р-4831, Р-3026 и др. Однако их применение для многофункциональных ИВК (с большим числом типов измеряемых датчиков, диапазонов измерения, схем включения датчиков) с целью контроля и проверки метрологических характеристик ИВК значительно ограничено из-за большого объема и времени подготовительных работ, невозможности использования для автоматизации процедуры калибровки при серийном выпуске ИВК и др.

Известны серийно выпускаемые отечественной промышленностью малогабаритные низкоомные резисторы, например, Р2-67, С2-29С и др. достаточно высокой точности (до 0,001%) и TKC=±(5÷10)·10-6 1/°C. Соответствующие наборы таких резисторов (HP) при нормальной температуре (20±2)°С могут быть использованы на измерительных входах ИВК в качестве эквивалентов датчиков для проверки метрологических характеристик ИВК. Основным недостатком применения таких наборов резисторов является отсутствие автоматизации задания их соответствующих конфигураций и значений с целью полного исключения субъективного фактора от действий оператора на этапе метрологических испытаний ИВК, в частности подключение и переключение значений эталонных средств, а также временного фактора и т.д.

Известны устройства: «Устройство для автоматизации исследований метрологических характеристик», Труды ЦАГИ, М., 1981, вып. 2105, с.75, Беклемишев А.И. и Судаков В.А.; Авторское свидетельство СССР №1551979, кл. G01B 7/18, 1987, Шевчук В.В; патент №2023979, Шевчук В.В. Эти изобретения относятся к средствам измерения неэлектрических величин электрическими измерительными преобразователями и могут быть использованы для имитации ступенчатого приращения сопротивления тензорезистивных или терморезистивных одиночных датчиков при градуировке последующих звеньев измерительных систем. Здесь достигается повышение точности за счет снижения влияния на выходной сигнал градуируемой системы сопротивления коммутирующего элемента, включенного в цепь коммутации шунтирующего резистора, срабатывание которого дает скачкообразное изменение сопротивления имитатора и позволяет снизить погрешность, вносимую нестабильностью сопротивления коммутирующего элемента.

Все описанные в аналогах устройства решают частные задачи и не приспособлены для автоматической поверки многоканальных многофункциональных измерительно-вычислительных комплексов (ИВК). Этот фактор особенно важен при поверке метрологических характеристик ИВК, предназначенных для непрерывного мониторинга прочности сложных механических конструкций, когда демонтаж ИВК с объекта невозможен.

Для понимания процесса поверки такого ИВК можно использовать материалы статьи: «Малогабаритный измерительно-вычислительный комплекс «ТЕНЗОР» для мониторинга прочности сложных механических конструкций», Датчики и системы, 2006 г., №5. с.2-7.

Известно устройство для воспроизведения приращения сопротивления, напряжения и тока для измерительно-вычислительного комплекса «Тензор», например, «Обеспечение метрологических испытаний измерительно-вычислительного комплекса «ТЕНЗОР», Датчики и системы, 2006 г. №8. стр.34-36. Оно является наиболее близким к заявляемому решению и используется в качестве прототипа, где приведено описание структуры и общих параметров автоматического калибратора мер (АКМ) без измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) и не раскрыты особенности его построения и связи с входными и выходными измерительными цепями ИВК. Связи служебных сигналов не показаны, и они указаны в символьной форме.

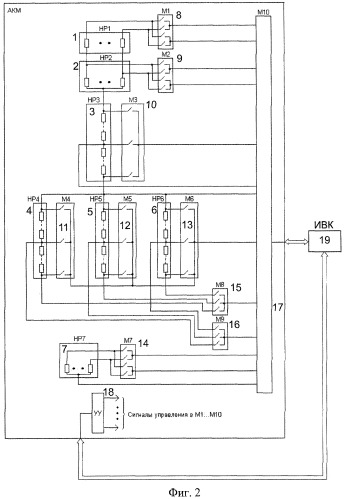

На фиг.1 представлена структурная схема АКМ, статья «Обеспечение метрологических испытаний измерительно-вычислительного комплекса «ТЕНЗОР», Датчики и системы, 2006 г. №8. стр.34-36, где:

UR1 - узел 1 номинальных резисторов;

UR2 - узел 1 диапазонных резисторов;

UR3 - узел 2 номинальных резисторов;

UR4 - узел 2 диапазонных резисторов;

UR5 - узел 3 номинальных резисторов;

UN - узел напряжений;

UU - узел управления;

Набор резисторов в предлагаемом решении автоматического калибратора мер измерительно-вычислительного комплекса обозначен НР1-НР7.

UR1 (НР1, НР2) служит для формирования набором резисторов соответствующего номинального значения для основных схем тензорезисторных многофункциональных преобразователей (МИН) (одиночные, полумостовые и мостовые тензорезисторы).

UR2 (НР3) обеспечивает формирование набора резисторов для соответствующего диапазона измерения тензорезисторных МИН.

UR3 (НР1, НР2) служит для формирования дополнительного набора резисторов при обслуживании МИП типа ЗТР, ЗТР+ТС, 4ТР, 4ТР+ТС.

UR4 (НР4, НР5, НР6) обеспечивает формирование набора резисторов для соответствующего диапазона измерения термопреобразователей сопротивления.

UR5 (НР7) служит для формирования набора резисторов соответствующего номинального значения дополнительно к набору резисторов, формируемых для МИП типа 1ТР. Используется при обслуживании МИН типа 2ТР.1 (одиночные тензорезисторы с общим компенсационным тензорезистором).

UN (НР4, НР5, НР6) - служит для формирования образцовых напряжений для соответствующего диапазона измерения генераторных датчиков напряжения.

UU (УУ) - обеспечивает управление всеми узлами АКМ. Выполнено в виде дешифратора кодов управления от ИВК, которые также определяют в ИВК конфигурацию перепрограммируемого нормирующего преобразователя (типы датчиков, их номиналы, диапазоны приращения номиналов, номера каналов, время преобразования и.д.) в позиционные коды управления.

Коды NT-DO...NT-D4 определяют тип МИП. С помощью кода NT в АКМ формируется схема, являющаяся эквивалентом рабочего датчика из списка датчиков, обслуживаемых ИВК. В зависимости от типа МИП в UR1, UR3, UR5 (НР1, НР2, НР7) формируется набор резисторов соответствующего номинального значения. Выбор набора резисторов по необходимому номинальному значению определяется кодом NP.

Коды NP-DO...NP-D2 определяют номер параметра. С помощью кода NP выбираются:

- для тензорезисторных МИП - набор резисторов в UR1, UR3, UR5 (НР1, НР2, НР7) соответствующего номинального значения (100, 120, 200, 400, 800) Ом;

- для термопреобразователей сопротивления - набор резисторов в UR4 (НР4, НР5, НР6) для соответствующего диапазона измерения (0-17) Ом, (0-100 Ом, 0-1000 Ом);

- для генераторных датчиков напряжения устанавливается в UN (HP4, НР5, НР6) соответствующий диапазон выходного напряжения (±0,016 В, ±0,1 В, ±1,0 В);

С помощью кодов N1 и DI для тензорезисторных МИП в UR2 выбирается набор резисторов для соответствующего диапазона измерения (±1 Ом, ±2 Ом, ±4 Ом).

Коды NKT-D0...NKT-D3 определяют номер контрольной точки. С помощью кода NKT в UR2, UR4 (НР3) UN задается соответствующая точка выходной характеристики преобразования АКМ: NKT=0 - начальная точка ... NKT=5 - средняя точка ... NKT=10 - конечная точка.

Совокупность кодов управления NT, NP, NI, DI образует программу измерения (ПИ), записываемую в регистр данных ИВК двумя байтами. С помощью кодов рабочей программы измерения ПИ и дополнительно кода NKT, которые параллельно подаются в АКМ, на его выходе формируется характеристика преобразования, соответствующая данному типу МИП, его параметру (NP) и диапазону измерения.

Это определяется требованиями полного исключения влияния субъективного фактора от действий оператора на этапе поверки метрологических характеристик ИВК (в частности подключение и переключение пределов эталонных средств, исключение временного фактора и т.д.).

Недостатком предложенного прототипа является построение ключевых элементов с использованием методов активной компенсации (включение операционных усилителей в цепи коммутации эквивалентов датчиков), что приводит к появлению дополнительных шумов (снижение точности) и снижению быстродействия.

Техническим результатом является повышение точности и быстродействия формирования эквивалента датчика, которое достигается тем, что автоматический калибратор мер измерительно-вычислительного комплекса для формирования прецизионных значений сопротивлений и напряжений, используемых при поверке и калибровке тензометрических, термометрических и термоэлектрических трактов измерительно-вычислительного комплекса, включающий в свой состав наборы прецизионных резисторов и устройство управления, состоит из семи наборов образцовых резисторов и десяти дополнительных мультиплексоров, где резисторы первого и второго наборов соответственно последовательно соединены между собой и их общая шина соединена с входом третьего набора последовательно соединенных резисторов, выход которого связан с общей шиной четвертого, пятого и шестого наборов последовательно соединенных резисторов, при этом входы соответствующих резисторов первого и второго наборов параллельно подключены к двум входам первого и второго дополнительных мультиплексоров, по два выхода которых связаны общим дополнительным мультиплексором с источниками тока и измерительными усилителями измерительно-вычислительного комплекса, третий набор последовательно соединенных резисторов соответственно подключен к третьему мультиплексору, выход которого, как и средняя точка этого набора, связаны общим дополнительным мультиплексором с источниками тока и измерительными усилителями измерительно-вычислительного комплекса, при этом четвертый, пятый и шестой наборы последовательно соединенных резисторов, имеющих общую шину, связанную общим дополнительным мультиплексором с источниками тока и измерительными усилителями измерительно-вычислительного комплекса, соответственно подключены к входам четвертого, пятого и шестого дополнительных мультиплексоров, выходы которых связаны между собой и соединены общим дополнительным мультиплексором с источниками тока и измерительными усилителями измерительно-вычислительного комплекса, а выходы четвертого, пятого и шестого наборов последовательно соединенных резисторов подключены к входам восьмого дополнительного мультиплексора, соединяющего их своим выходом общим дополнительным мультиплексором с источниками тока и измерительными усилителями измерительно-вычислительного комплекса, при этом также средние точки последовательно соединенных резисторов четвертого, пятого и шестого наборов связаны с входами девятого дополнительного мультиплексора, выход которого общим дополнительным мультиплексором соединяется с источниками тока и измерительными усилителями измерительно-вычислительного комплекса, при этом выходы седьмого набора резисторов соответственно параллельно соединены на два входа седьмого дополнительного мультиплексора, два выхода которого и общая шина этого набора резисторов соединены общим дополнительным мультиплексором с источниками тока и измерительными усилителями измерительно-вычислительного комплекса, причем управляющий выход измерительно-вычислительного комплекса связан с входом устройства управления, выходы которого подключены к управляющим входам всех мультиплексоров.

В зависимых пунктах формулы изобретения представлены различные виды подключения АКМ к ИВК, имитирующего разнообразные эквиваленты датчиков с различными схемами их включения.

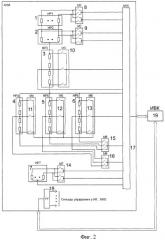

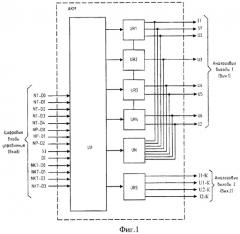

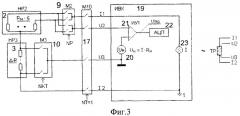

На фигурах 2, 3÷17 показаны функциональная схема АКМ и варианты подключения его выхода/входа к цепям ИВК.

На фигуре 18 показано основное окно программы Metrolig.

На фигуре 19 - окно подтверждения успешного открытия файла.

На фигуре 20 - набор закладок с расшифровкой и обработкой файла.

На фигуре 21 указывается количество уровней проведенных измерений.

На фигуре 22 - расшифровка первичных данных.

На фигуре 23 - сообщение "отчет сформирован успешно".

На фигуре 24 - обработка результатов.

На фигуре 25 - печать результатов.

На фигуре 26 - результаты одновременной поверки 4-компонентной розетки (4TR) и термометра сопротивления с помощью АКМ и обработанные комплексом Excel. На этой фигуре ряд 1, 2, 3, 4 - тензорезисторы 4TR, ряд 5-термометр сопротивления (ТС).

На фигуре 27 и 28 показаны плата АКМ и внешний вид АКМ.

На фигуре 29 АКМ подключен к ИВК «ТЕНЗОР» (обслуживание 32 измерительных каналов).

На фигурах 3-17 сигналы управления указаны в символьной форме, где:

1 - набор резисторов (НР1), соответствующий применяемым номиналам тензорезисторных датчиков в ИВК RH (Ом) или их соответствующей сумме 2RH, 3RH (ОМ);

2 - набор резисторов (НР2), соответствующий применяемым оминалам тензорезисторных датчиков в ИВК (RH-5,0) Ом;

3 - набор резисторов (НРЗ) последовательно включенных 10 резисторов номиналом 1 Ом, диапазона измерения тензорезисторных датчиков в ИВК;

4 - набор резисторов (НР4) последовательно включенных 10 резисторов номиналом 2 Ом, диапазона измерения (0-20) Ом терморезисторных датчиков в ИВК;

5 - набор резисторов (НР5) последовательно включенных 10 резисторов номиналом 10 Ом, диапазона измерения (0-100) Ом терморезисторных датчиков в ИВК;

6 - набор резисторов (НР6) последовательно включенных 10 резисторов номиналом 100 Ом, диапазона измерения (0-1000) Ом терморезисторных датчиков в ИВК;

7 - набор резисторов (НР7), соответствующий применяемым номиналом RH Ом тензорезисторных датчиков в ИВК при подключении схемы с общим компенсационным датчиком;

8 - мультиплексор коммутации номиналов и схем включения тензорезисторных датчиков;

9 - мультиплексор коммутации номиналов и схем включения тензорезисторных датчиков;

10 - мультиплексор коммутации 11 значений приращения сопротивлений тензорезисторных датчиков в диапазоне измерения через 1 Ом, начиная с 0-го значения;

11 - мультиплексор коммутации 11 значений приращения сопротивлений терморезисторных датчиков диапазона измерения (0-20) Ом через 2 Ом, начиная с 0-го значения;

12 - мультиплексор коммутации 11 значений приращения сопротивлений терморезисторных датчиков диапазона измерения (0-100) Ом через 10 Ом, начиная с 0-го значения;

13 - мультиплексор коммутации 11 значений приращения сопротивлений терморезисторных датчиков диапазона измерения (0-1000) Ом через 100 Ом, начиная с 0-го значения;

14 - мультиплексор коммутации номиналов и схем включения компенсационных датчиков;

15 - мультиплексор коммутации номиналов термопреобразователей сопротивления;

16 - мультиплексор коммутации опорного напряжения датчиков напряжения;

17 - общий мультиплексор коммутации выходов/входов мультиплексоров М1...М9 на соответствующие выходы/входы калибратора в зависимости от формируемого эквивалента датчика;

18 - устройство управления АКМ от микропроцессора ИВК;

19 - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК);

20 - источник опорного напряжения с эквивалента подключаемого датчика в ИВК;

21 - первый измерительный усилитель ИВК;

22 - аналого-цифровой преобразователь ИВК;

23 - первый «взвешенный» источник тока ИВК;

24 - второй «взвешенный» источник тока ИВК;

25 - второй измерительный усилитель ИВК;

26 - входной мультиплексор ИВК;

27 - входной мультиплексор ИВК;

28 - входной мультиплексор ИВК;

29 -третий измерительный усилитель ИВК;

30 - мультиплексор ИВК;

31 -мультиплексор ИВК;

32 - измерительный усилитель ЛКМ;

33 - мультиплексор АКМ;

34 - мультиплексор АКМ.

Устройство выполнено следующим образом.

1. На фигуре 2 (функциональная схема АКМ ИВК) показано последовательное включение наборов прецизионных резисторов 1, 2, 3 (НР1, HP2 и НРЗ), подключенных через мультиплексоры 8, 9 и 10 (M1, M2, М3) к общему входному/выходному мультиплексору 17 (М10), который соединяет их с ИВК. Соединенные общей точкой наборы образцовых резисторов 4, 5 и 6 (НР4, НР5 и НР6) также последовательно подключены к выходу набора прецизионных резисторов 1, 2, 3 (НР1, HP2 и ПРЗ) и этой точкой к общему мультиплексору 17 (М10), причем средняя точка набора резисторов 4 (НР4) соединена с входом мультиплексора 16 (М9), а конечная точка этого набора резисторов 4 (НР4) связана с входом мультиплексора 15 (М8). Наборы резисторов 4, 5 и 6 (НР4, НР5 и НР6) каждый подключен к собственному мультиплексору 11, 12 и 13 (М4, М5 и М6), выход которых объединен и подключен к общему мультиплексору 17 (М10). Средние точки наборов резисторов 4, 5, 6 (НР4, НР5, НР6) связаны с мультиплексором 16 (М9), а конечные точки - с мультиплексором 15 (М8), причем выходы этих мультиплексоров 15, 16 (М8, М9) связаны с общим мультиплексором 17 (М10). Набор резисторов 7 (НР7) связан с мультиплексором 14 (М7), а конечной точкой - с общим мультиплексором 17 (М10). Устройство управления 18 (УУ) по входу подключено к выходу микропроцессора ИВК и вырабатывает соответствующие сигналы управления по программе измерений (ПИ) на все управляющие входы мультиплексоров АКМ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 (M1, M2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9 и М10).

Сущность изобретения поясняется фигурами 3-17, где показано подключение АКМ к ИВК, имитирующего разнообразные эквиваленты датчиков с различными схемами их включения. Принятые обозначения:

NT - номер для задания типа датчика;

NP - номер параметра для задания параметра датчика (RH, диапазон измерения);

NKT - номер контрольной точки для задания проверяемого значения в диапазоне измерения датчика;

NU - порядковый номер напряжения для измерения в АЦП;

RH - номинальное значение сопротивления эквивалента тензорезистора;

I - ток питания датчика;

Uпр - напряжение преобразования на входе АЦП;

ИУ - входной измерительный усилитель ИВК (ИУ1, ИУ2, ИУЗ);

К - коэффициент усиления ИУ (Ктр, Ктс, Кдн);

AR - приращение сопротивления, устанавливаемое по коду NKT для эквивалентов тензорезисторных датчиков;

Rt - значение сопротивления, устанавливаемое по коду NKT для эквивалентов термопреобразователей сопротивления (Rt1, Rt2, Rt3);

ΔU - напряжение, устанавливаемое по коду NKT для эквивалентов датчиков с выходом по напряжению (ΔU1, ΔU2, ΔU3, ΔU4).

Устройство функционирует следующим образом.

При метрологической поверке многоканального многофункционального ИВК с АКМ выполняются обычные рабочие измерения по заданной программе конфигурации: тип датчиков, их номинал, схема включения, рабочий диапазон, время преобразования и т.д., заранее записанной в микроконтроллер ИВК. Эти данные также поступают в устройство управления (УУ) АКМ от ИВК с дополнительным кодом, который задает 11 значений номера контрольной точки (NKT), определяющим значение на диапазоне изменения шкалы исследуемого канала.

Далее определяется двоичный файл результатов измерения, который регистрируется и передается во внешнюю ЭВМ для обработки по программе, где производится чтение, расшифровка и автоматизированная метрологическая обработка данных с помощью программы Metrologic.

Детальные схемы имитации каждого типа эквивалентов датчиков формируемых АКМ представлены на фигурах 3-17.

Управляющими сигналами микропроцессора ИВК через устройство декодирования сигналов управления 18 (УУ) происходит реконфигурация структуры АКМ под заданный режим, соответственно заданной программе измерения.

2. На фигуре 3 показано формирование калибровочных значений эквивалента одиночного тензорезистора АКМ, подключаемого по четырехпроводной схеме соединения. Набор резисторов 2 (НР2) содержит пять номинальных значений резисторов RH - (95, 115, 195, 395 и 795) Ом, к нему последовательно подключается набор последовательно соединенных 10 одноомных резисторов 3 (НРЗ). Эти «взвешенные» наборы резисторов через мультиплексор 9 (М9), управляемый сигналом NP, и мультиплексор 17 (М10), управляемый сигналом NT=1, подключаются к источнику тока 23 (сигналы I1 и I2) ИВК 19. Потенциальные выходы наборов резисторов 2 (НР2) и 3 (НРЗ) соединены мультиплексорами 9 (М2), 10 (МЗ), управляемым сигналом NKT, и 17 (М10) с измерительной частью ИВК 19 (сигналы U2 и U3). Мультиплексор 9 (М2) управляется сигналом NP, который определяет номинал выбранного датчика (95, 115, 195, 395 и 795) Ом, а также подключает его потенциальную линию к мультиплексору 17 (М10). Формирование 11 значений полной шкалы изменения номинала выбранного эквивалента датчика под управлением сигнала NKT (номер контрольной точки) происходит мультиплексором 10 (МЗ) с помощью 10 резисторов 3 (НРЗ), например, для эквивалента датчика RH=100 OM будут значения (95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 и 105) Ом, что позволяет имитировать при испытаниях прямой и обратный ход по шкале измерений.

Особенностью подключения эквивалента датчика с АКМ к ИВК 19 является использование источника опорного напряжения 20 (UH), образованного в ИВК 19 за счет подачи на опорный (эквивалентный заданному типу датчика в АКМ) эталонный резистор или определенный набор резисторов током питания эквивалента датчика АКМ от «взвешенного» источника 23. Это напряжение (UH=I·RH) компенсирует высокий потенциал (U2-U3) с эквивалента датчика АКМ и потенциалы (U2-U3) и UH поступают на дифференциальный вход измерительного усилителя 21, где выделяется их разность напряжений, которая усиливается с заданным коэффициентом Ктр, и поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 22 для преобразования в кодовый эквивалент. В результате этой процедуры с выхода АКМ будет Uвых=U2-U3=I·((RH-5)+ΔR), a преобразованное и усиленное напряжение будет равно Uпр=I·(ΔR-5)·Ктр.

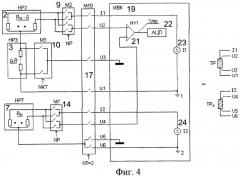

3. На фигуре 4 показано формирование калибровочных значений эквивалента полумостовых индивидуальных тензорезисторов, включенных по четырехпроводной схеме соединения. Формирование эквивалента тензорезистора ТР, его приращения сопротивления и сигнала с него в АКМ, выполняется аналогично описанному выше с помощью набора резисторов 2 (НР2), 3 (НРЗ) и микропроцессоров 9 (М2), 10 (МЗ).

Для формирования эквивалента тензорезистора ТРк (компенсационного) используется набор резисторов 7 (НР7), переключаемый мультиплексором 14 (М7), управляемый сигналом NP, и соединенный с мультиплексором 17 (М10), управляемый сигналом NT=2, которым для питания набора резисторов 7 (НР7) подключает второй «взвешенный» источник тока 24 с током I2 ИВК 19, равному току I1 источника тока 23 ИВК 19.

В этом случае разность больших напряжений на входе измерительного усилителя 21 (ИУ1) будет минимальной за счет близкого равенства напряжений U2 и U4. Выходные напряжения с эквивалентов тензорезисторов АКМ U1 и U6 подключаются к «земляной» шине источников тока 23 и 24, а напряжения U3 и U5 к шине виртуальной «земли» ИВК 19. Далее разностный и усиленный сигнал Unp поступает на вход АЦП. При этом выходы калибратора будут соответствовать:

Uвых1=U2-U3=I·((RH-5)+ΔR), Uвых2=U4-U5=I·RH,

причем Uпр=I·(ΔR-5)·Ктр.

4. На фигуре 5 показано формирование калибровочных значений эквивалента полумостовых тензорезисторов с общей точкой включения, включенных по пятипроводной схеме соединения. Формирование эквивалента тензорезистора ТР, его приращения сопротивления, а также сигнала с него в АКМ выполняется аналогично описанному в п.2 с помощью 2 (НР2), 3 (НРЗ), 9 (М2), 10 (МЗ).

При этом два источника тока 23 и 24 последовательно соединены, и их общая точка подключена к виртуальной шине «земля» ИВК 19, к которой также подсоединена выходная шина мультиплексора 10 (МЗ), управляемого сигналом NT=3. Сигналы с потенциальных шин резистивных наборов НР1, НР2 и НРЗ напряжения U2 и U3 подаются на дифференциальный вход измерительного усилителя 21 (ИУ1), а далее на вход 22 АЦП. При этом на выходах калибратора:

Uвых1=U3=I·((R-5)+ΔR)+2·I·Rкл, Uвых2=U2=I·RH+2·I·Rкл, Uпр=I·(ΔR-5)·Kтр,

Rкл - суммарное сопротивление в цепях подключения М2 и М10.

5. На фигуре 6 показано формирование калибровочных значений эквивалента полумостовых тензорезисторов, включенных по четырехпроводной схеме соединения и общим компенсационным эквивалентом тензорезистора ТРк. Формирование эквивалента тензорезистора ТР, его приращения сопротивления и сигнала с него в АКМ выполняется аналогично описанному в параграфе 2 с помощью набора резисторов 2 (НР2), 3 (НРЗ) и мультиплексоров 9 (М2), 10 (МЗ). Для формирования эквивалента тензорезистора ТРк (компенсационного) используется набор резисторов 7 (НР7), переключаемый мультиплексором 14 (М7), управляемым сигналом NP, и соединенным с мультиплексором 17 (М10), управляемым сигналом NT=4, который для питания набора резисторов 7 (НР7) подключает второй «взвешенный» источник тока 24 ИВК 19 с током I2 равному току I1. При этом входы мультиплексора 10 (МЗ) подключены к набору резисторов 3 (НРЗ), а его выход соединен через мультиплексор 17 (М10) с виртуальной шиной «земля» ИВК 19, причем общая шина набора резисторов 7 (НР7) мультиплексором 17 (М10) поочередно подключается к земляной шине источников тока 23 и 24 ИВК 19, или шине виртуальная «земля» ИВК 19. Сигналы U2 и U4-4 подаются на дифференциальный вход измерительного усилителя 21 (ИУ1), а далее на вход 22 АЦП. При этом на выходах калибратора:

Uвых1=U2·U3=I·((RH-5)+ΔR), а

Uвых2=U4-4-U5-4=I·RH·Uпр=I·(ΔR-5)·Kтр.

6. На фигуре 7 показано формирование калибровочных значений эквивалента полных мостовых изолированных тензорезисторов, включенных по четырехпроводной схеме соединения. В этом варианте макетируется и масштабируется выходное напряжение с эквивалента мостовой схемы включения тензорезисторов. Программно выбирается типономинал датчика из набора резисторов 2 (НР2) с последовательно подключенным набором резисторов 3 (НРЗ), которые запитаны от источника тока 23 ИВК 19 через мультиплексоры 9 (М2), управляемый сигналом NP, и 17 (М10), управляемый сигналом NT=5. Особенностью данной схемы является подключение потенциальной шины с выходным сигналом U2 к средней точке набора резисторов 3 (НРЗ), причем его выходная шина подключается мультиплексором 17 (М10), как и источника тока 23, к шине виртуальная «земля» ИВК 19. Выход мультиплексора 10 (МЗ) подключен к мультиплексору 17 (М10), выходной сигнал которого из совместно с сигналом U2 поступают на дифференциальный вход измерительного усилителя 21 (ИУ1). При этом моделируется выходной сигнал ΔU=U2-U3, равный при: NKT0 - 20 mV, NKT1 - 16 mV, NKT2 - 12 mV, NKT3 - 8 mV, NKT4 - 4 mV, NKT5 - 0 mV, NKT6 - +4 mV, NKT7 - +8 mV, NKT8 - +12 mV, NKT9 - +16 mV, NKT10 - +20 mV.

Выход сигнала с калибратора: Uвых=U2-U3=ΔU, Uпр=ΔU·Ктр.

7. На фигуре 8 показано формирование калибровочных значений эквивалента полных мостовых схем тензорезисторов, включенных по четырехпроводной схеме соединения, с общей точкой подключения к шине виртуальная «земля» ИВК 19.

В этом варианте макетируется и масштабируется выходное напряжение с эквивалента мостовой схемы включения тензорезисторов. Программно выбирается типономинал датчика из набора резисторов 2 (НР2) с последовательно подключенным набором резисторов 3 (НРЗ), которые запитаны от источника тока 23 ИВК 19 через мультиплексоры 9 (М2), управляемый сигналом NP, и 17 (М10), управляемый сигналом NT=6. Особенностью данной схемы является подключение шин набора резисторов 3 (НРЗ), причем средняя точка набора резисторов 3 (НРЗ) соединена с мультиплексором 17 (М10), а выходная шина набора резисторов 3 (НРЗ), как и источника тока 23, подключена к шине виртуальная «земля» ИВК 19 через мультиплексор 17 (М10).

Сигналы U2 и U3 с мультиплексора 17 (М10) поступают на дифференциальный вход измерительного усилителя 21 (ИУ1). При этом моделируется выходной сигнал ΔU=U2-U3 равный при: NKT0 - 20 mV, NKT1 - 16 mV, NKT2 - 12 mV, NKT3 - 8 mV, NKT4 - 4 mV, NKT5 - 0 mV, NKT6 - +4 mV, NKT7 - +8 mV, NKT8 - +12 mV, NKT9 - +16 mV, NKT10 - +20 mV.

Выход сигнала с калибратора: Uвых=U2-U3=ΔU, Uпр=ΔU·Kтр.

8. На фигуре 9 показано формирование калибровочных значений эквивалента 3-компонентной тензорезисторной розетки. Так как эквиваленты тензорезисторных датчиков в розетки включаются последовательно, то из-за недостаточности величины тока ИВК 19 используются эквиваленты с номиналом RH=100, 120 и 200 Ом, эквивалент которых формирует АКМ.

Эквивалент тензорезисторной розетки образуется последовательным соединением наборов резисторов 1 (НР1), 2 (НР2) и 3 (НРЗ). Набор резисторов 1 (НР1) определяет двойную величину выбранного номинала датчика 2RH=200, 240 и 400 Ом, соответственно, набор резисторов 2 (НР2) определяет RH-5=95, 115 и 195 Ом, а набор резисторов 3 (НРЗ) состоит из 10 последовательно включенных одноомных резисторов. Мультиплексоры 8 (M1), управляемый сигналом NP, и 17 (М10), управляемый сигналом NT=7, подключают источник тока 23 ИВК 19 для питания выбранного эквивалента тензорезисторной розетки в АКМ. Мультиплексор 9 (М2), управляемый сигналом NP, также определяет величину RH-5 выбранного эквивалента тензорезисторной розетки в АКМ. Выходы этих мультиплексоров подключены к мультиплексору 17 (М10), который последовательно переключает сигналы (напряжения U1, U2, U2, U4) на вход мультиплексора 26, управляемый сигналом NU, ИВК 19 - порядковым номером подключения напряжения для измерения в АЦП 22 (NU=0, NU=1, NU=2). По сигналам NU напряжения для измерения в АЦП 22 будут соответствовать:

при NU=0 Uвых1=U1-U2=I·((RH-5)+ΔR),

при NU=1 Uвых2=U2-U3=I·((RH-5)+ΔR),

при NU=2 Uвых3=U3-U4=I·((RH-5)+ΔR).

При этом один из выходов мультиплексора 26 ИВК 19 подключен к шине виртуальная «земля» ИВК 19, а другой к одному из дифференциальных входов измерительного усилителя 21 (ИУ1), причем па другой вход этого усилителя подано опорное напряжение UH=I·RH, а его выход связан с входом АЦП 22, на вход которого будет последовательно подаваться напряжение:

Uпр1=I·(ΔR-5)·Kтр,

Uпр2=I·(ΔR-5)·Kтр,

Uпр3=I·(ΔR-5)·Kтр.

9. На фигуре 10 показано формирование калибровочных значений эквивалента 4-компонентной тензорезисторной розетки. Так как тензорезисторные датчики в розетки включаются последовательно, то из-за недостаточности величины тока ИВК 19 используются эквиваленты сопротивления RH=100, 20 и 200 Ом, эквивалент которых формирует АКМ.

Эквивалент тензорезисторной розетки образуется последовательным соединением наборов резисторов 1 (НР1), 2 (НР2) и 3 (НРЗ). Набор 1 (НР1) определяет тройную величину выбранного номинала датчика 3RH=300, 360 и 600 Ом, соответственно набор резисторов 2 (НР2) определяет RH-5=95, 115 и 195 Ом, а набор 3 (НРЗ) состоит из 10 последовательно включенных одноомных резисторов.

Мультиплексоры 8 (M1), управляемый сигналом NP, и 17 (М10), управляемый сигналами NT=8 и NU, подключают источник тока 23 ИВК 19 для питания выбранного эквивалента тензорезисторной розетки в АКМ. Мультиплексор 9 (М2), управляемый сигналом NP, также определяет величину RH-5 выбранного эквивалента тензорезисторной розетки в АКМ. Выходы этих мультиплексоров подключены к мультиплексору 17 (М10), который последовательно переключает сигналы с них (напряжения U1, U2, U3, U4, U5) на вход мультиплексора 26, управляемый сигналом NU ИВК 19 - порядковым номером подключения напряжения для измерения в АЦП 22 (NU=0, NU=1, NU=2, NU=3). По сигналам NU напряжения для измерения в АЦП 22 будут соответствовать:

при NU=0 Uвых1=U1-U2=I·((RH-5)+ΔR),

при NU=1 Uвых2=U2-U3=I·((RH-5)+ΔR),

при NU=2 Uвых3=U3-U4=I·((RH-5)+ΔR),

при NU=3 Uвых4=U4-U5=I·((RH-5)+ΔR).

При этом один из выходов мультиплексора 26 ИВК 19 подключен к шине виртуальная «земля» ИВК 19, а другой к одному из дифференциальных входов измерительного усилителя 21 (ИУ1), причем на другой вход этого усилителя подано опорное напряжение UH=I·RH, а его выход связан с входом АЦП 22, на вход которого будет последовательно подаваться напряжение:

Uпр1=I·(ΔR-5)·Kтр,

Uпр2=I·(ΔR-5)·Kтр,

Uпр3=I·(ΔR-5)·Kтр,

Uпр4=I·(ΔR-5)·Kтр.

10. На фигуре 11 показано формирование калибровочных значений эквивалента, соединенного по пятипроводной схеме одиночного тензорезистора с последовательно включенным термопреобразователем сопротивления. Набор резисторов 2 (НР2) содержит пять номинальных значений резисторов RH (95, 115, 195, 395 и 795) Ом, к нему последовательно подключается набор последовательно соединенных 10 одноомных резисторов (НРЗ). Эти наборы резисторов и последовательно соединенный с ними набор из 10 последовательно соединенных двухомных резисторов 4 (НР4) через мультиплексоры 9 (М9), управляемый сигналом NP, мультиплексор 17 (М10), управляемый сигналом NT=9 и NU, и мультиплексор 15 (М8), управляемый сигналом NP=0, подключаются к источнику тока 23 (сигналы 11 и 12) ИВК 19. Потенциальные выходы наборов резисторов 2 (НР2) и 3 (НРЗ) соединены мультиплексорами 9 (М2), 10 (МЗ), управляемые сигналом NKT, и 17 (М10) с измерительной частью ИВК 19 (сигналы U4 и U5). Общая шина мультиплексора 11 (М4) через мультиплексор 17 (М10) (сигнал U6) подключается на вход мультиплексора 28, управляемый сигналом NU=4 ИВК 19, которая периодически подключается к шине виртуальная «земля» ИВК 19. Мультиплексор 9 (М2) управляется сигналом NP, который определяет номинал выбранного датчика (95, 115, 195, 395 и 795) Ом, также подключает его потенциальную шину (сигнал U4) к мультиплексору 17 (М10), который связывает ее с входом мультиплексора 27 ИВК 19. Формирование 11 значений полной шкалы изменения номинала выбранного эквивалента одиночного тензорезистора под управлением сигнала NKT (номер контрольной точки) производится мультиплексором 10 (МЗ) с помощью 10-ти резисторов 3 (НРЗ), причем общая шина мультиплексора 10 (МЗ) и шина с общей точки соединения набора резисторов 3 (НРЗ) и 4 (НР4) подключены к мультиплексору 17 (М10), который поочередно их коммутирует сигналами управления NU=3 и NU=4 к сигнальной шине U5, при этом она поступает на вход мультиплексоров 27 ИВК 19, управляемый NU=3, и 28 ИВК 19, управляемый NU=4. Шина с сигналом U4 также соединена с другим входом мультиплексора 27 ИВК 19, выход которого подключает ее на вход измерительного усилителя 21 (ИУ1), на второй вход которого подано опорное напряжение Uн относительно шины виртуальная «земля» ИВК 19, к которой по сигналу NU=3 мультиплексором 27 ИВК 19 подключается сигнальная шина U5. Это напряжение (UH=I·RH) компенсирует высокий потенциал с эквивалента тензорезисторного датчика АКМ. Потенциалы (U4-U5) и UH поступают на дифференциальный вход измерительного усилителя 21, где выделяется разность этих напряжений, которая усиливается с заданным коэффициентом Ктр и периодически поступает через мультиплексор 30, управляемый сигналом NU=3, на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 22 для преобразования в кодовый эквивалент.

Для формирования эквивалента термопреобразователя сопротивления используется набор резисторов 4 (НР4), последовательно включенный с наборами резисторов 2 (НР2) и 3 (НРЗ), выходная шина которого подключена к входу мультиплексора 15 (М8), управляемый сигналом NP=0, выход которого соединен с входом мультиплексор 17 (М10), при этом его выход связан с шиной «земля» ИВК 19. Формирование 11 значений полной шкалы изменения номинала выбранного эквивалента термопреобразователя сопротивления под управлением сигнала NKT (номер контрольной точки) производится мультиплексором 11 (М4) с помощью 10-ти резисторов 4 (НР4). Набор резисторов 4 (НР4) подключается к мультиплексору 11 (М4), выход которого соединен с входом мультиплексора 17 (М10), который на своем выходе образует сигнальную шину U6, подключенную к первому входу мультиплексора 28 ИВК 19, управляемый сигналом NU=4, на второй вход которого подключена сигнальная шина U5. При этом перв