Устройство идентификации и контроля вращения изделий

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано в машиностроении для идентификации (распознавания) нагретых и ненагретых металлических и неметаллических изделий. Устройство включает индуктивный чувствительный элемент, выполненный в виде катушки индуктивности, размещенной в кольцевом пазу открытого торца ферритового сердечника с центральным отверстием, емкостной чувствительный элемент, размещенный внутри центрального отверстия ферритового сердечника соосно с этим отверстием, и два инфракрасных фотоприемника, между которыми установлены индуктивный и емкостной чувствительные элементы. Индуктивный и емкостной чувствительные элементы вместе с инфракрасными фотоприемниками установлены в одной плоскости вдоль прямой линии и образуют чувствительный элемент устройства. При перемещении нагретого металлического изделия относительно чувствительного элемента устройства происходит последовательное засвечивание им первого инфракрасного фотоприемника, пересечение электромагнитного поля индуктивного чувствительного элемента, взаимодействие с электрическим полем емкостного чувствительного элемента и засвечивание второго инфракрасного фотоприемника. При этом на первом выходе устройства появляется сигнал с уровнем логической "1", несущий информацию об идентификации нагретого металлического изделия. На втором и третьем выходах устройства при этом присутствуют напряжения с уровнями логического "0". В случае перемещения нагретого неметаллического изделия сигнал с уровнем логической "1", несущий информацию об идентификации нагретого неметаллического изделия, появляется только на втором выходе устройства, а на первом и третьем выходах устройства присутствуют напряжения с уровнями логического "0". При перемещении относительно чувствительного элемента устройства ненагретого металлического или неметаллического изделия сигнал с уровнем логической "1" появляется только на третьем выходе устройства. На первом и втором выходах устройства при этом присутствуют напряжения с уровнями логического "0". Изобретение обеспечивает идентификацию нагретых металлических и неметаллических и ненагретых изделий без контакта с ними. 6 ил.

Реферат

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано в машиностроении для идентификации (распознавания) нагретых и ненагретых металлических и неметаллических изделий, а также в качестве бесконтактного датчика контроля вращения изделий с учетом их термического состояния и вида материала.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является устройство идентификации изделий, содержащее индуктивный чувствительный элемент, выполненный в виде катушки индуктивности, размещенной в кольцевом пазу открытой чашки ферритового сердечника с центральным отверстием, последовательно соединенные высокочастотный генератор электрических колебаний, в цепь колебательного контура которого включен индуктивный элемент, и пороговое устройство, последовательно включенные инфракрасный фотоприемник, формирователь импульсов, а также логический элемент И, первую клемму, соединенную с выходом логического элемента И и являющуюся первым выходом устройства, вторую клемму, являющуюся вторым выходом устройства (см. авторское свидетельство СССР №1610268, кл. МКИ G01B 21/00 "Индуктивно-оптический датчик положения и контроля", 1990). Однако такое устройство обладает ограниченными функциональными возможностями, так как:

- производит идентификацию только нагретых изделий (металлических и неметаллических) и не позволяет производить идентификацию (распознавание) наряду с нагретыми изделиями ненагретых (металлических и неметаллических изделий);

- осуществляет идентификацию изделий из числа ограниченной номенклатуры по числу разновидностей контролируемых изделий в соответствии с алгоритмом: идентификация из двух разновидностей контролируемых изделий одного изделия на одном соответствующем выходе из двух выходов устройства - и не позволяет осуществлять идентификацию изделий из числа расширенной номенклатуры (например, из набора из трех видов контролируемых изделий - нагретое металлическое, нагретое неметаллическое, ненагретое металлическое или нагретое металлическое, нагретое неметаллическое, ненагретое неметаллическое) по числу разновидностей контролируемых изделий и по виду их материала согласно алгоритму: идентификация каждого из трех разновидностей контролируемых изделий на одном соответствующем выходе из трех выходов устройства.

Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства путем обеспечения возможности распознавания наряду с нагретыми и ненагретых изделий с расширением номенклатуры контролируемых изделий.

Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство, содержащее индуктивный чувствительный элемент, выполненный в виде катушки индуктивности, размещенной в кольцевом пазу открытого торца ферритового сердечника с центральным отверстием, последовательно соединенные генератор электрических колебаний, в цепь колебательного контура которого включен индуктивный чувствительный элемент, первый пороговый элемент, последовательно соединенные первый инфракрасный фотоприемник, формирователь импульсов, а также первый логический элемент И, выход которого является первым выходом устройства, в него введены второй инфракрасный фотоприемник, подключенный параллельно первому инфракрасному фотоприемнику ко входу формирователя импульсов, первый триггер, С-вход которого соединен с выходом формирователя импульсов, D-вход - с источником напряжения питания, прямой выход - с первым входом первого логического элемента И, второй триггер, С-вход которого подключен к выходу первого порогового элемента, D-вход - к источнику напряжения питания, прямой выход - ко второму входу первого логического элемента И, третий триггер, С-вход которого подключен к выходу второго порогового элемента, D-вход - с источником напряжения питания, прямой выход - с третьим входом первого логического элемента И, последовательно включенные мультивибратор с емкостным чувствительным элементом, подключенным к его входу и выполненным в виде токопроводящей пластины с геометрической формой, повторяющей геометрическую форму центрального отверстия ферритового сердечника, детектор, второй пороговый элемент, выход которого соединен с С-входом третьего триггера, одновибратор, выход которого соединен с четвертым входом первого логического элемента И, блок установки в исходное состояние, выход которого соединен с R-входами первого, второго и третьего триггеров, а также логический элемент ИЛИ, первый вход которого соединен с прямым выходом третьего триггера, второй вход - с прямым выходом второго триггера, второй логический элемент И, первый вход которого соединен с прямым выходом первого триггера, второй вход - с инверсным выходом второго триггера, третий вход - с прямым выходом третьего триггера, четвертый вход - с выходом одновибратора, а выход его является вторым выходом устройства, третий логический элемент И, первый вход которого подключен к инверсному выходу первого триггера, второй вход - к выходу логического элемента ИЛИ, третий вход - к выходу одновибратора, а выход его является третьим выходом устройства, при этом емкостной чувствительный элемент установлен внутри центрального отверстия ферритового сердечника соосно с этим отверстием со смещением относительно открытого торца ферритового сердечника вдоль оси симметрии его центрального отверстия в сторону закрытого торца ферритового сердечника, причем индуктивный и емкостной чувствительные элементы и инфракрасные фотоприемники, между которыми размещены индуктивный и емкостной чувствительные элементы, установлены вдоль прямой линии в одной плоскости и образуют чувствительный элемент устройства, а плоскости оптических окон инфракрасных фотоприемников, плоскость открытого торца ферритового сердечника и одна из плоскостей емкостного чувствительного элемента, направленные в одну сторону, установлены параллельно и образуют чувствительную поверхность устройства.

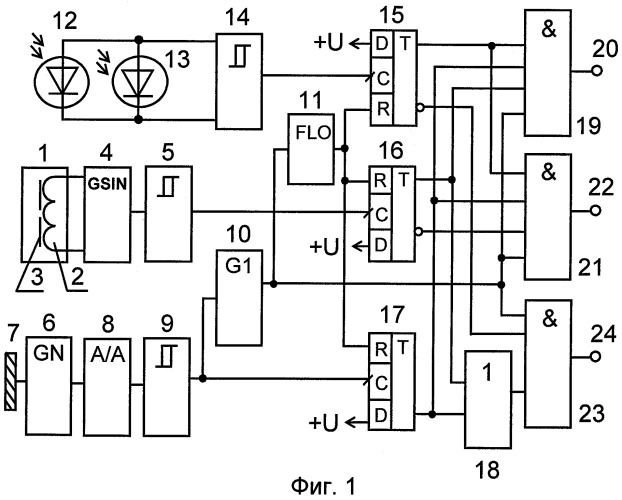

На фиг.1 представлена блок-схема устройства; на фиг.2 - схема блока установки в исходное состояние схемы устройства; на фиг.3 - схема взаимного расположения индуктивного и емкостного чувствительных элементов, инфракрасных фотоприемников и контролируемого изделия; на фиг.4 - диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства при срабатывании его от нагретых металлических изделий в режиме идентификации трех видов изделий; на фиг.5 - диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства при срабатывании его от нагретых неметаллических изделий в режиме идентификации трех видов изделий; на фиг.6 - диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства при срабатывании его от ненагретых металлических и неметаллических изделий в режиме идентификации трех видов изделий.

Устройство содержит (см. фиг.1) индуктивный чувствительный элемент 1, выполненный в виде катушки индуктивности 2, размещенной в кольцевом пазу со стороны открытого торца чашки ферритового сердечника 3 с центральным отверстием, высокочастотный генератор электрических колебаний 4, выполненный, например, по схеме индуктивной трехточки, причем выходы индуктивного чувствительного элемента 1 подключены к цепям его колебательного контура, первый пороговый элемент 5, выполненный, например, по схеме триггера Шмитта, вход которого подключен к выходу высокочастотного генератора электрических колебаний 4, последовательно включенные мультивибратор 6 с емкостным чувствительным элементом 7, выполненный, например, по схеме симметричного автогенератора прямоугольных импульсов на базе операционного усилителя (см. книгу "Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. - М.: "Сов. радио", 1974, с.175, рис.4.42, а), детектор 8, выполненный, например, по схеме диодного пассивного преобразователя амплитудных значений переменного напряжения в постоянное с последовательным включением выпрямительного диода с выходной нагрузкой в виде параллельной RC-цепочки (см. книгу "Волгин Л.И. Измерительные преобразователи переменного напряжения в постоянное. М.: "Сов. радио", 1977, с.174, рис.4.9, б), второй пороговый элемент 9, выполненный, например, по схеме триггера Шмитта, одновибратор 10, блок 11 установки схемы предлагаемого устройства в исходное состояние в момент подачи на него напряжения питания и в момент окончания каждого цикла идентификации контролируемого изделия, а также первый и второй инфракрасные фотоприемники 12, 13, включенные между собой параллельно, формирователь импульсов 14, выполненный, например, по схеме триггера Шмитта, ко входу которого подключены выходы инфракрасных фотоприемников 12, 13, первый, второй и третий синхронные триггеры 15, 16 и 17, С-входы которых соединены соответственно с выходами формирователя 14, первого и второго пороговых элементов 5 и 9, D-входы - с источником напряжения питания, R-входы - с выходом блока 11 установки в исходное состояние, логический элемент ИЛИ 18, первый вход которого подключен к прямому выходу третьего триггера 17, второй - к прямому выходу второго триггера 16, первый логический элемент И 19, первый, второй и третий входы которого соединены соответственно с прямыми выходами первого, второго и третьего триггеров 15, 16 и 17, четвертый выход - с выходом одновибратора 10, второй логический элемент И 21, первый вход которого подключен к прямому выходу первого триггера 15, второй вход - к инверсному выходу второго триггера 16, третий вход - к прямому выходу третьего триггера 17, четвертый вход - к выходу одновибратора 10, третий логический элемент И 23, первый вход которого соединен с инверсным выходом первого триггера 15, второй вход - с выходом логического элемента ИЛИ 18, третий вход - с выходом одновибратора 10, первую, вторую и третью выходные клеммы 20, 22 и 24, подключенные соответственно к выходам первого, второго и третьего логических элементов И 19, 21 и 23 и являющиеся соответственно первым, вторым и третьим выходами устройства.

Каждый из инфракрасных фотоприемников 12, 13 выполнен, например, по схеме, состоящей из усилителя постоянного тока на базе операционного усилителя, инфракрасного фотодиода, включенного в фотодиодном режиме на вход операционного усилителя (см. книгу "Аксененко М.Д. и др. Микроэлектронные фотоприемные устройства / М.Д.Аксененко, М.Л.Бараночников, О.В.Смолин. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 208 с., ил., с.83, рис.4.11, Б), и транзисторного эмиттерного повторителя с открытым эмиттерным выходом, вход которого подключен к выходу усилителя постоянного тока, а его открытый эмиттерный выход является выходом инфракрасного фотоприемника.

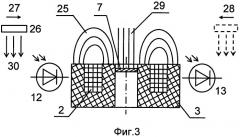

Индуктивный чувствительный элемент 1 включает в себя катушку индуктивности 2, ферритовый сердечник 3, выполненный в виде чашки, имеющей открытый и закрытый торцы. Со стороны открытого торца чашки ферритового сердечника 3 устанавливается обмотка катушки индуктивности 2. У открытого торца чашки ферритового сердечника 3 при подаче высокочастотного сигнала на катушку индуктивности 2 с генератора 4 образуется в воздушном пространстве высокочастотное электромагнитное поле 25. Магнитный поток этого поля замыкается через воздушное пространство между внутренним кольцевым выступом чашки, установленным внутри центрального отверстия катушки индуктивности 2, и наружным кольцевым выступом чашки, охватывающим своей внутренней боковой поверхностью наружную боковую поверхность катушки индуктивности 2 по ее периметру. При этом перед закрытым торцом чашки в воздушном пространстве высокочастотное электромагнитное поле не возникает, так как его магнитный поток замыкается внутри сердечника через сплошной слой феррита, образующего закрытый торец чашки, т.е. происходит экранирование этим слоем электромагнитного поля со стороны закрытого торца ферритового сердечника 3. Внутри центрального отверстия ферритового сердечника 3 высокочастотное электромагнитное поле также отсутствует, так как отверстие выполнено в сплошном слое феррита, и магнитный поток замыкается внутри ферритового сердечника 3 через этот слой феррита вследствие небольшого сопротивления феррита для магнитного потока по сравнению с сопротивлением воздуха. Поэтому взаимодействие емкостного чувствительного элемента 7, установленного внутри центрального отверстия ферритового сердечника 3, с электромагнитным полем 25 катушки индуктивности 2 полностью исключается.

Емкостной чувствительный элемент 7, подключенный в цепи отрицательной обратной связи к инвертирующему входу операционного усилителя мультивибратора 6, является одной из обкладок частотозадающего "раскрытого конденсатора", второй обкладкой которого являются электрические цепи общей "земли" мультивибратора 6 и устройства в целом, и служит емкостным чувствительным элементом мультивибратора 6 (см. журнал "Радио", №10, 2002, с.38, рис.1; с.39, рис.3). При этом емкостной чувствительный элемент 7 выполнен в виде токопроводящей пластины с геометрической формой, совпадающей с геометрической формой сквозного центрального отверстия, выполненного в чашке ферритового сердечника 3 индуктивного чувствительного элемента 1. Причем емкостной чувствительный элемент 7 установлен внутри центрального отверстия ферритового сердечника 3 соосно с этим отверстием со смещением относительно поверхности открытого торца чашки ферритового сердечника 3 вдоль оси симметрии центрального отверстия ферритового сердечника 3 в сторону, противоположную размещению катушки индуктивности 2, т.е. в сторону закрытого торца ферритового сердечника 3. Наличие такого смещения не позволяет потоку рассеяния электромагнитного поля 25, существующего непосредственно у передней кромки центрального отверстия со стороны открытого торца чашки ферритового сердечника 3, взаимодействовать с поверхностью емкостного чувствительного элемента 7, и, тем самым, исключает возможность внесения нежелательного дополнительного затухания в колебательный контур высокочастотного генератора электрических колебаний 4. Это, в свою очередь, исключает возможность снижения добротности колебательного контура генератора 4 и нарушения его режима генерации электрических колебаний, приводящего к нарушению работоспособности устройства.

Между инфракрасными фотоприемниками 12, 13 помещен индуктивный чувствительный элемент 1 с емкостным чувствительным элементом 7 (см. фиг.3). При этом инфракрасные фотоприемники 12, 13, индуктивный и емкостной чувствительные элементы 1, 7 установлены вдоль прямой линии в одной плоскости и образуют чувствительный элемент устройства. Причем плоскости оптических окон инфракрасных фотоприемников 12, 13, плоскость открытого торца чашки ферритового сердечника 3 катушки индуктивности 2 и одна из плоскостей емкостного чувствительного элемента 7, направленные в одну сторону, т.е. в сторону контролируемого изделия 26, установлены параллельно между собой и образуют чувствительную поверхность устройства.

Такое взаимное расположение в пространстве инфракрасных фотоприемников 12, 13, емкостного чувствительного элемента 7, индуктивного чувствительного элемента 1 и контролируемого изделия 26 (см. фиг.3) при прохождении им в направлении стрелки 27 (28) относительно чувствительного элемента устройства параллельно его чувствительной поверхности в пределах действия электромагнитного поля 25 у открытого торца чашки ферритового сердечника 3, электрического поля 29 емкостного чувствительного элемента 7 и в пределах расстояний чувствительности фотоприемников 12, 13 всегда обеспечивает последовательное взаимодействие контролируемого изделия 26 с оптическим окном фотоприемника 12 (13), электромагнитным полем 25, электрическим полем 29 емкостного чувствительного элемента 7 и оптическим окном фотоприемника 13 (12). Это, в свою очередь, обеспечивает:

1) последовательное засвечивание нагретым контролируемым металлическим или неметаллическим изделием 26 своим инфракрасным излучением 30 сначала одного фотоприемника 12 (13), потом пересечение электромагнитного поля 25 у открытого торца чашки ферритового сердечника 3, оставляя при этом фотоприемник 12 (13) в засвеченном состоянии, а затем взаимодействие с электрическим полем 29 емкостного чувствительного элемента 7, продолжая оставаться в зоне действия электромагнитного поля 25 и оставляя при этом фотоприемник 12 (13) в засвеченном состоянии, далее засвечивание другого фотоприемника 13 (12), оставаясь в зоне действия электромагнитного и электрического полей 25, 29 соответственно и оставляя на некотором промежутке времени оба фотоприемника в засвеченном состоянии, потом затемнение фотоприемника 12 (13), оставаясь в зоне действия электромагнитного и электрического полей 25, 29 соответственно и оставляя при этом фотоприемник 13 (12) в засвеченном состоянии, затем выход из зоны действия электрического поля 29, оставаясь в зоне действия электромагнитного поля 25 и оставляя фотоприемник 13 (12) в засвеченном состоянии, далее выход из зоны действия электромагнитного поля 25, оставляя при этом фотоприемник 13 (12) в засвеченном состоянии и, наконец, затемнение фотоприемника 13 (12) и выход нагретого контролируемого металлического или неметаллического изделия 26 из зоны чувствительной поверхности устройства.

Таким образом, последовательное засвечивание нагретым контролируемым изделием одного 12 (13) и другого 13 (12) фотоприемника происходит без разрыва, т.е. формируется на выходе формирователя импульсов 14 обоими параллельно включенными фотоприемниками 12, 13 сплошной импульс напряжения с уровнем логической "1" длительностью, равной времени нахождения нагретого металлического или нагретого неметаллического контролируемого изделия в зоне чувствительной поверхности устройства, начиная с момента засветки фотоприемника 12 (13) и до момента выхода из засвеченного состояния фотоприемника 13 (12);

2) последовательное прохождение ненагретым металлическим или ненагретым неметаллическим контролируемым изделием фотоприемника 12 (13) без его засвечивания вследствие отсутствия у контролируемого изделия инфракрасного излучения 30, потом пересечение им электромагнитного поля 25, затем взаимодействие его с электрическим полем 29, далее прохождение им фотоприемника 13 (12) без засвечивания его из-за отсутствия у контролируемого изделия 26 инфракрасного излучения 30 и выход контролируемого изделия 26 из зоны чувствительной поверхности устройства. В результате чего на выходе второго порогового элемента 9 формируется импульс напряжения с уровнем логической "1" длительностью, равной длительности нахождения контролируемого изделия в электрическом поле 29 емкостного чувствительного элемента 7;

3) получение на выходе формирователя импульсов 14 импульса длительностью всегда большей, чем длительность каждого импульса на выходах первого и второго пороговых элементов 5 и 9;

4) получение на выходе первого порогового элемента 5 в случае взаимодействия чувствительного элемента устройства с нагретым или ненагретым контролируемым металлическим изделием 26 импульса напряжения с уровнем логической "1" длительностью всегда большей, чем длительность импульса на выходе второго порогового элемента 9;

5) расстановку на временной оси сформированных импульсов таким образом, чтобы выходной импульс формирователя импульсов 14 большей длительности всегда "охватывал" выходные импульсы меньшей длительности первого порогового элемента 5 и второго порогового элемента 9 и чтобы в то же время выходной импульс первого порогового элемента 5, длительность которого больше, чем длительность импульса на выходе второго порогового элемента 9, всегда "охватывал" выходной импульс последнего.

Такое взаимное расположение инфракрасных фотоприемников, индуктивного и емкостного чувствительных элементов и взаимодействие их в описанной выше последовательности с контролируемым изделием, а также соответствующая обработка предложенной схемой устройства их выходных сигналов позволяют реализовать принцип действия устройства в режиме идентификации трех видов изделий из числа нагретых и ненагретых металлических и неметаллических изделий и расширить номенклатуру контролируемых изделий до трех, т.е. производить распознавание металлических и неметаллических изделий с учетом их термического состояния и вида материала при расширенной номенклатуре контролируемых изделий по алгоритму: идентификация каждого из трех разновидностей контролируемых изделий на одном соответствующем выходе из трех выходов устройства.

Одновибратор 10 выполнен, например, по схеме ждущего мультивибратора на основе триггера и времязадающей RC-цепи в виде последовательно соединенных резистора и конденсатора, резистор Rτ которой подключен к источнику питания, а точка соединения их подключена к R-входу триггера, на вход , являющийся входом одновибратора, подаются запускающие импульсы, на входы и В при этом подаются напряжения с уровнями логической "1", а прямой выход триггера является выходом одновибратора 10 (см. книгу "Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. - М.: Радио и связь, 1987. - 352 с.: ил. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1111)", с.188, рис.1.136а, б).

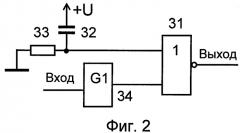

Блок 11 установки в исходное состояние выполнен, например, по схеме, приведенной на фиг.2. Схема его включает логический элемент 2ИЛИ-НЕ 31, выход которого является выходом блока 11 установки в исходное состояние, последовательно включенные конденсатор 32 и резистор 33, образующие времязадающую RC-цепь, подключенную к источнику напряжения питания +U, для формирования импульса положительной полярности в момент подачи напряжения питания в схему предлагаемого устройства и подачи его с резистора 33 на один из входов логического элемента 2ИЛИ-НЕ 31, одновибратор 34, выполненный, например, по схеме, идентичной схеме одновибратора 10 и описанной выше, на основе триггера и формирующей RC-цепи, выход которого подключен ко второму входу логического элемента 2ИЛИ-НЕ 31, а вход его является входом блока 11 установки в исходное состояние.

Устройство работает следующим образом.

При подаче напряжения питания в момент нахождения контролируемого изделия 26 вне зоны чувствительной поверхности устройства (см. фиг.3) происходит через резистор 33 заряд конденсатора 32 блока 11 установки в исходное состояние (см. фиг.2). В результате на резисторе 33 формируется короткий импульс с уровнем логической "1", который подается на первый вход логического элемента 2ИЛИ-НЕ 31, инвертируется им и проходит на его выход в виде импульса напряжения U8 (см. фиг.4, 5, 6) с уровнем логического "0", так как на втором входе логического элемента 2ИЛИ-НЕ 31 установлено с выхода одновибратора 34 разрешающее инвертирование напряжение с уровнем логического "0". В результате чего по R-входам триггеры 15, 16 и 17 устанавливаются в исходное состояние, при котором на их прямых выходах устанавливаются соответственно напряжения U4, U5 и U6 с уровнями логического "0", а на инверсных выходах триггеров 15 и 16 - соответственно и

с уровнями логической "1". При этом инфракрасные фотоприемники 12, 13 находятся в затемненном состоянии, и на выходе формирователя 14 устанавливается напряжение U1 с уровнем логического "0", которое подается на С-вход триггера 15. Вместе с тем в момент подачи напряжения питания генератор 4 переходит в режим генерации электрических высокочастотных колебаний, постоянная составляющая тока которых на его выходе создает падение напряжения, превышающее входное пороговое значение напряжения триггера порогового элемента 5. При этом последний переключится в такое устойчивое состояние, при котором на его выходе устанавливается напряжение U2 (см. фиг.4, 5, 6) с уровнем логического "0", которое подается на С-вход триггера 16. После подачи напряжения питания мультивибратор переходит в заторможенное состояние, при котором на его выходе, на входе и выходе детектора 8, на входе порогового элемента 9 устанавливаются напряжения с уровнями логического "0". В результате пороговый элемент 9 устанавливается в такое устойчивое состояние, при котором на его выходе, на входе одновибратора 10 и на С-входе триггера 17 устанавливается напряжение U3 с уровнем логического "0". После чего на выходе одновибратора 10, на входе блока 11 установки в исходное состояние, на четвертых входах логических элементов И 19, 21 и на третьем входе логического элемента И 23 устанавливается напряжение U7 с уровнем логического "0". При этом на первый и второй входы логического элемента ИЛИ 18 подаются с прямых выходов соответственно триггера 17 и триггера 16 напряжения U6 и U5 с уровнями логического "0", поэтому на его выходе устанавливается напряжение U9 также с уровнем логического "0", которое подается на второй вход логического элемента 23. Так как на всех входах логического элемента 19, на первом, третьем, четвертом входах логического элемента 21, на втором и третьем входах логического элемента 23 поданы напряжения с уровнями логического "0", то на их выходах и, следовательно, на клеммах 20, 22 и 24 устанавливаются соответственно напряжения U10, U11 и U12 с уровнями логического "0".

Таким образом, после подачи напряжения питания устройство устанавливается в исходное состояние, при котором контролируемое изделие 26 находится за пределами зоны чувствительной поверхности устройства, а на выходных клеммах 20, 22 и 24 устанавливаются соответственно напряжения U10, U11 и U12 с уровнями логического "0", и устройство готово к первому циклу идентификации нагретых или ненагретых изделий в режиме идентификации трех видов изделий.

Рассмотрим работу предлагаемого устройства в режиме идентификации трех видов контролируемых изделий - нагретых металлических, нагретых неметаллических и ненагретых (металлических и неметаллических) изделий, при котором контролируемое изделие 26 (см. фиг.3) перемещается параллельно чувствительной поверхности устройства в пределах зон действия электромагнитного поля 25, электрического поля 29 и в пределах расстояний чувствительности инфракрасных фотоприемников 12, 13 в одном из направлений по стрелке 27 или 28.

При перемещении в направлении стрелки 27 (28) в зону чувствительной поверхности устройства, например, нагретого металлического изделия 26, происходит засвечивание его инфракрасным излучением 30 (см. фиг.3) фотоприемника 12 (13), в результате на его выходе устанавливается напряжение с уровнем логической "1", которое поступает на вход формирователя 14, который переключается в такое устойчивое состояние, при котором на его выходе, на С-входе триггера 15 устанавливается напряжение U1, с уровнем логической "1" (см. фиг.4). При этом по положительному перепаду входного напряжения U1 происходит переключение триггера 15 в другое состояние, при котором на его прямом выходе устанавливается напряжение U4 с уровнем логической "1", которое подается на первые входы логических элементов 19 и 21. В этот момент на инверсном выходе триггера 15 устанавливается напряжение с уровнем логического "0", которое подается на первый вход логического элемента 23. Однако уровень логической "1" с прямого выхода триггера 15 на выходные клеммы 20 и 22 устройства соответственно через логические элементы 19 и 21 не проходит, так как на второй, третий и четвертый входы логического элемента 19 и на третий и четвертый входы логического элемента 21 подаются соответственно напряжения U5, U6, U7 и U6, U7 с запрещающими уровнями логического "0".

Затем через некоторый промежуток времени перемещающееся контролируемое изделие 26, оставляя фотоприемник 12 (13) в засвеченном состоянии, входит в зону действия электромагнитного поля 25 индуктивного чувствительного элемента 1. При этом происходит срыв генерации генератора 4 вследствие внесения существенного затухания в его колебательный контур контролируемым изделием 26. В результате резко уменьшается составляющая постоянного напряжения на выходе генератора и, когда его значение оказывается ниже входного порогового значения напряжения триггера порогового элемента 5, последний переключается в другое устойчивое состояние, при котором на его выходе устанавливается напряжение U2 (см. фиг.4) с уровнем логической "1", которое подается на С-вход триггера 16. По положительному перепаду напряжения U2 на прямом выходе триггера 16 устанавливается напряжение U5 с уровнем логической "1", которое подается на второй вход логического элемента 19 и на второй вход логического элемента 18, с выхода которого напряжение U9 с уровнем логической "1" подается на второй вход логического элемента 23. Но уровни логической "1" напряжений U5 и U9 через логические элементы 19 и 23 соответственно на выходные клеммы 20 и 24 не проходят, так как на третий, четвертый входы логического элемента 19 и на первый, третий входы логического элемента 23 поданы соответственно напряжения U6, U7 и , U7 с уровнями логического "0".

Далее через некоторый промежуток времени перемещающееся контролируемое изделие 26, оставляя фотоприемник 12 (13) в засвеченном состоянии и по-прежнему оставаясь в зоне действия электромагнитного поля 25, входит в зону действия электрического поля 29 емкостного чувствительного элемента 7 и образует с ним электрический конденсатор. Значение электрической емкости образованного таким образом конденсатора увеличивается до такого уровня, при котором происходит возбуждение мультивибратора 6 и переход его в режим генерации электрических колебаний. Амплитуда выходных импульсов мультивибратора 6 преобразуется детектором 8 в постоянное напряжение с уровнем логической "1", которое превышает входное пороговое значение напряжения триггера порогового элемента 9. При этом последний переключается в другое устойчивое состояние, при котором на его выходе устанавливается напряжение U3 с уровнем логической "1", которое подается на вход одновибратора 10 и на С-вход триггера 17. При этом по положительному перепаду напряжения U3 запуск одновибратора 10 не происходит, так как он запускается только по отрицательному перепаду входного напряжения. Но по этому положительному перепаду происходит переключение триггера 17 в другое состояние, при котором на его прямом выходе устанавливается напряжение U6 с уровнем логической "1", которое подается на третьи входы логических элементов 19, 21 и через первый вход логического элемента 18 на второй вход логического элемента 23 в виде напряжения U9 с уровнем логической "1". Однако уровень логической "1" напряжений U6 на выходы логических элементов 19, 21 и U9 на выход логического элемента 23 и соответственно на клеммы 20, 22 и 24 не проходит, так как на четвертый вход логического элемента 19 подается напряжение U7, на второй и четвертый входы логического элемента 21 - соответственно напряжения и U7, на первый и третий входы логического элемента 23 - соответственно напряжения и U7 с уровнями логического "0".

При дальнейшем перемещении контролируемого изделия 26 в выбранном направлении оно, оставляя фотоприемник 12 (13) в засвеченном состоянии и оставаясь в зонах действия электромагнитного и электрического полей 25, 29, засвечивает фотоприемник 13 (12). После чего уровень напряжения на входе формирователя 14, соответствующий уровню логической "1", не изменился, так как параллельно включенные фотоприемники 12, 13 реализуют логическую функцию МОНТАЖНОЕ ИЛИ. Поэтому описанные выше состояния схемы устройства и диаграмм напряжений на фиг.4, установившиеся до момента засветки фотоприемника 13 (12), не изменились.

Затем при дальнейшем перемещении в том же направлении контролируемое изделие 26, оставаясь в зоне действия электромагнитного и электрического полей 25, 29 и оставляя фотоприемник 13 (12) в засвеченном состоянии, выходит за пределы оптического окна фотоприемника 12 (13). При этом происходит затемнение фотоприемника 12 (13). После чего уровень напряжения U1 на входе формирователя 14, соответствующий уровню логической "1", также не изменяется по причине реализации фотоприемниками 12, 13 логической функции МОНТАЖНОЕ ИЛИ. В связи с этим описанные состояния схемы устройства и диаграмм напряжений на фиг.4, установившиеся до момента затемнения фотоприемника 12 (13), также не изменились.

Далее контролируемое изделие 26, оставляя фотоприемник 13 (12) в засвеченном состоянии и оставаясь в зоне действия электромагнитного поля 19, выходит из зоны действия электрического поля 29. При этом мультивибратор 6 переходит в заторможенное состояние, т.е. в исходное состояние, при котором на его выходе, входе и выходе детектора 8 устанавливается напряжение с уровнем логического "0". В результате на вход порогового элемента 9 подается напряжение с уровнем логического "0", под действием которого он переключается в другое устойчивое состояние, т.е. в исходное состояние, и на его выходе устанавливается напряжение U3 с уровнем логического "0". С выхода порогового элемента 9 напряжение U3 с уровнем логического "0" поступает на С-вход триггера 17 и на вход одновибратора 10. Однако по отрицательному перепаду входного напряжения U3 переключения триггера 17 в другое состояние не происходит, и на его прямом выходе продолжает присутствовать напряжение U6 с уровнем логической "1". При этом по отрицательному перепаду напряжения U3 происходит запуск одновибратора 10 и формирование импульса напряжения U7 с уровнем логической "1". После чего напряжение U7 с уровнем логической "1" поступает на четвертые входы логических элементов 19, 21 и на третий вход логического элемента 23, и на всех четырех входах логического элемента 19 устанавливаются напряжения U4, U5, U6 и U7 с уровнями логической "1". В результате на выходе логического элемента 19 и на клемме 20 устанавливается напряжение U10 с уровнем логической "1", а на выходах логических элементов 21 и 23 и на клеммах 22 и 24 продолжают присутствовать соответственно напряжения U11 и U12 с уровнями логического "0", так как на втором входе логического элемента 21 и на первом входе логического элемента 23 установлены соответственно напряжения и с уровнями логического "0". По отрицательному перепаду выходного напряжения U7 одновибратора происходит формирование на выходе блока 11 установки в исходное состояние короткого импульса напряжения U8 с уровнем логического "0", устанавливающего по R-входам триггеры 15, 16 и 17 в исходное состояние, при котором на их прямых выходах устанавливаются напряжения U4, U5, U6 с уровнями логического "0", а на выходах логических элементов 19, 21, 23 и на выходных клеммах 20, 22, 24 - соответственно напряжения U10, U11, U12 с уровнями логического "0".

Затем контролируемое изделие 26, оставляя фотоприемник 12 (13) в затемненном состоянии, а фотоприемник 13 (12) в засвеченном состоянии, выходит из зоны действия электромагнитного поля 25. В результате генератор 4 снова переходит в режим генерации колебаний, т.е. в исходное состояние, в результате пороговый элемент 5 также переключается в исходное состояние, при котором на его выходе и на С-входе триггера 16 устанавливается напряжение U2 с уровнем логического "0". После чего описанные состояния схемы устройства и диаграмм напряжений на фиг.4 в остальных его точках схемы, установившиеся до момента выхода контролируемого изделия 26 из зоны действия электромагнитного поля 25, не изменились, так как переключение триггера 16 по его С-входу отрицательным перепадом выходного напряжения U2 не происходит, и на четвертые входы логических элементов 19, 21 и на третий вход логического элемента 23 продолжает подаваться с выхода одновибратора 10 напряжение U7 с уровнем логического "0".

И на последнем отрезке своего перемещения контролируемое изделие 26 выходит за пределы оптического окна фотоприемника 13 (12). После чего он затемняется, т.е. устанавливается в исходное состояние, в результате формирователь 14 также переключается в исходное состояние, при котором на его выходе и на С-входе триггера 15 устанавливается напряжение U1 с уровнем логического "0". После чего описанные состояния схемы устройства и диаграмм напряжений на фиг.4 в остальных его точках схемы, установившиеся до момента затемнения фотоприемника 13 (12), не изменились, так как переключение триггера 15 по его С-входу отрицательным перепадом выходного напряжения U2 не происходит, и на четвертые входы логических элем