Способ управления ориентацией геостационарного космического аппарата, оснащенного радиомаяком

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к космической технике и может быть использовано для управления ориентацией космических аппаратов. Способ управления ориентацией геостационарного космического аппарата заключается в определение зависимости от углов поворота космического аппарата по рысканию углов поворота плоскостей поляризации каждой приемной антенны из пары одинаковых приемных антенн, установленных в местах, прилежащих к n-ой или n-ым точкам прицеливания, и принимающих линейно поляризованные сигналы от радиомаяка, плоскость поляризации которого совмещена с плоскостью, образованной осями связанного базиса, одна из которых совмещена с местной вертикалью, а другая - с осью управления по углу тангажа. Достигается управление ориентацией космического аппарата по рысканию от бортового радиомаяка одним излучающим проводником без дополнительного использования других бортовых датчиков. 7 ил.

Реферат

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для управления ориентацией космических аппаратов (КА).

Известен способ управления ориентацией КА [1], снабженного бортовым радиотехническим комплексом (БРК), включающий построение и поддержание исходной ориентации, при которой ось антенны БРК направлена в заданную точку визирования на поверхности планеты, измерение исходного сигнала на выбранных измерительных станциях (ИС), находящихся в области видимости КА. При этом в качестве источника сигнала может выступать штатный радиопередатчик или радиомаяк, а в качестве эталонной величины исходного сигнала могут быть использованы амплитуда сигнала, соотношение «сигнал-шум» или другие параметры сигнала. Способ включает также установку закона изменения сигнала от БРК на ИС при его измерении в процессе угловых отклонений от заданной ориентации КА, определение приращений исходного сигнала на ИС, имеющего разные знаки и амплитуды; построение и поддержание заданной ориентации КА, параметры которой совпадают с параметрами исходной; измерение текущего сигнала на ИС и, в случае его отклонения от исходного, расчет по определенному закону изменения сигнала на ИС положения оси антенны БРК КА; в свою очередь, по измеренному и рассчитанному положению оси антенны БРК КА - определение текущей ориентации КА и проведение коррекции его ориентации.

Недостатком указанного способа управления ориентацией КА является то, что его точность напрямую зависит от числа ИС. Для того чтобы обеспечить требуемую точность поддержания ориентации (≤0,1°) по трем осям управления геостационарного спутника связи в орбитальной системе координат (ОСК), требуется установить несколько десятков таких ИС. Причем эффективность их работы, связанная с чувствительностью к изменению сигнала, будет наиболее высокой, если они будут размещены по периметру наземной зоны обслуживания связи бортовыми космическими станциями спутника (см.[2], стр.32).

В конечном счете это приводит к удорожанию стоимости системы, реализующей предложенный способ управления. Целесообразно иметь такую систему для орбитальной группировки спутников, тогда стоимость затрат на управление одним спутником может быть уменьшена.

Известен способ управления ориентацией геостационарного КА, оснащенного радиомаяком [3], наиболее близкий из аналогов - прототип, включающий радиоуправление угловым движением при построении местной вертикали.

Способ включает в себя формирование радиомаяком излучаемого сигнала с диаграммой направленности вдоль оси связанного базиса, совмещенной с местной вертикалью космического аппарата, определение n-х точек прицеливания оси главного лепестка диаграммы направленности антенны радиомаяка на поверхности Земли при орбитальной ориентации космического аппарата, где n=1, 2, 3,… - число точек прицеливания, при этом n=1 при нулевой широте точки стояния космического аппарата, n=2, 3,… - при отклонениях космического аппарата по широте, измерение при орбитальной ориентации космического аппарата излучаемой радиомаяком мощности сигнала в точке(ах) прицеливания приемными антеннами с диаграммами направленности, пересекающимися в точке(ах) равного уровня мощности, измерение излучаемого радиомаяком сигнала в процессе поддержания текущей ориентации космического аппарата антеннами с указанными диаграммами направленности в точке(ах) их равного уровня мощности, сравнение указанных измеренных величин мощности сигнала радиомаяка, определение по результатам сравнения углов рассогласования ориентации космического аппарата по осям связанного базиса управления креном и тангажом относительно соответствующих осей орбитального базиса, формирование управляющих команд на исполнительные органы по осям крена и тангажа для коррекции углового движения космического аппарата по углам рассогласования до построения местной вертикали.

Формирование излучения радиомаяком сигнала электромагнитного поля производится вдоль оси связанного базиса, совмещенной с местной вертикалью КА. Определяется n точек прицеливания оси главного лепестка диаграммы направленности антенны радиомаяка (РМ) на поверхности Земли при орбитальной ориентации КА, где n=1 при нулевой широте точки стояния КА, n=2, 3,… при отклонениях КА по широте. Для этого определяется поле видимости маяка - поверхность Земли, ограниченная наклонной восьмеркой, являющейся проекцией орбиты КА на поверхность Земли. В свою очередь, в поле видимости маяка определяются точки прицеливания - точки пересечения оси главного лепестка антенны РМ с земной поверхностью. Из-за нестабильности положения КА в точке стояния, обусловленного его отклонениями по широте, луч радиомаяка последовательно проходит поля обзора приемных антенн. Переключения с одной антенны на следующую представляют собой последовательные дискретные изменения номеров задействованных антенн, пропорциональные угловым отклонениям КА.

Схема одной антенны для приема сигнала маяка реализуется с помощью нескольких одинаковых лучей, которые образуют собой диаграмму направленности (ДН). Например, на трехлучевой ДН ширина всех трех лучей одинакова. Окружности поперечного сечения каждой из диаграмм являются кривыми одинакового (равного) уровня мощности и построены таким образом, что пересекаются в максимуме диаграммы направленности.

Рассмотрены примеры построения и других ДН, в частности это четырехлучевая диаграмма, которая также определяет максимум диаграммы направленности. За счет крутизны диаграммы (по мощности) каждого луча формируется в целом высокочувствительная антенна для приема сигнала радиомаяка.

Производится измерение при орбитальной ориентации КА излучаемой радиомаяком максимальной мощности сигнала в точке(ах) прицеливания лучевыми приемными антеннами с диаграммами направленности, пересекающимися в точке(ах) равного уровня мощности. Измеряют также излучаемую РМ мощность сигнала в процессе поддержания текущей ориентации КА антеннами с указанными диаграммами направленности в точке(ах) их равного уровня мощности.

Каждая антенна, принимающая сигнал маяка, обеспечивает возможность сравнения величин измеренной мощности сигнала радиомаяка. Далее по результатам сравнения определяют углы рассогласования ориентации осей связанной системы координат (ССК) с осями ОСК по крену (φy) и тангажу (φz). По указанным осям рассогласования формируют управляющие команды на исполнительные органы для коррекции углового движения КА до построения местной вертикали.

При использовании способа управления, выбранного в качестве прототипа, сокращается необходимое число ИС по сравнению с ранее рассмотренным аналогом. Антенная система более компактно располагается на поверхности Земли в поле видимости РМ. Затраты на ее создание меньше, чем в случае аналога.

Недостаток способа заключается в том, что для его реализации РМ, расположенный на борту КА, должен иметь несколько излучающих проводников и несколько зеркал (три и более), что увеличивает массу РМ и КА в целом. Способ также не решает задачу трехосной ориентации КА. Для управления КА по рысканию (φх) дополнительно используется датчик ориентации на Солнце. А для поддержания ориентации в целом используется также и гироскопический измеритель вектора угловой скорости (ГИВУС).

Технический результат предлагаемого способа управления заключается в обеспечении управления ориентацией КА по рысканию от бортового РМ с одним излучающим проводником без дополнительного использования других бортовых датчиков за счет измерения мощности линейно поляризованного сигнала РМ парами антенн с повернутыми плоскостями поляризации относительно положения, ориентированного на прием сигнала, определения зависимости углов поворота КА по углу рыскания от отношения величин мощности измеренных сигналов каждой из антенн с последующим использованием указанной зависимости для управления ориентацией КА по рысканию.

Технический результат достигается тем, что в способе управления ориентацией геостационарного космического аппарата, оснащенного радиомаяком, включающем формирование радиомаяком излучаемого сигнала с диаграммой направленности вдоль оси связанного базиса, совмещенной с местной вертикалью космического аппарата, определение n-x точек прицеливания оси главного лепестка диаграммы направленности антенны радиомаяка на поверхности Земли при орбитальной ориентации космического аппарата, где n=1, 2, 3,… - число точек прицеливания, при этом n=1 при нулевой широте точки стояния космического аппарата, n=2, 3,… - при отклонениях космического аппарата по широте, измерение при орбитальной ориентации космического аппарата излучаемой радиомаяком мощности сигнала в точке(ах) прицеливания приемными антеннами с диаграммами направленности, пересекающимися в точке(ах) равного уровня мощности, измерение излучаемого радиомаяком сигнала в процессе поддержания текущей ориентации космического аппарата антеннами с указанными диаграммами направленности в точке(ах) их равного уровня мощности, сравнение указанных измеренных величин мощности сигнала радиомаяка, определение по результатам сравнения углов рассогласования ориентации космического аппарата по осям связанного базиса управления креном и тангажом относительно соответствующих осей орбитального базиса, формирование управляющих команд на исполнительные органы по осям крена и тангажа для коррекции углового движения космического аппарата по углам рассогласования до построения местной вертикали, дополнительно определяют зависимости от углов поворота космического аппарата по рысканию углов поворота плоскостей поляризации каждой приемной антенны из пары одинаковых приемных антенн, установленных в местах, прилежащих к n-ой(ым) точке(ам) прицеливания, и принимающих линейно поляризованные сигналы от радиомаяка, плоскость поляризации которого совмещена с плоскостью, образованной осями связанного базиса, одна из которых совмещена с местной вертикалью, а другая - с осью управления по углу тангажа, далее из указанных зависимостей выбирают те, которые удовлетворяют точности определения поворота космического аппарата по углу рыскания, зависящей от поворота плоскостей поляризации приемных антенн в местах их установки, и по зависимостям, удовлетворяющим указанной точности, выбирают места установки одинаковых пар приемных антенн, далее для текущих значений углов поворота плоскостей поляризации приемных антенн каждой пары ±Ф относительно положения, ориентированного на прием от бортового радиомаяка линейно поляризованного сигнала, определяют зависимости углов поворота космического аппарата по углу рыскания от отношения величин мощности измеренных сигналов каждой из приемных парных антенн и выбирают ту зависимость, крутизна характеристики которой обеспечивает с заданной точностью определение угла поворота космического аппарата по углу рыскания с учетом затухания сигнала по линии его прохождения, фиксируют для указанной зависимости значение угла поворота плоскости поляризации антенн |Ф0|, далее после построения местной вертикали производят измерения антеннами с плоскостями поляризации, повернутыми на углы ±Ф0, мощности сигналов излучения от радиомаяка, проверяют на затухание измеренные значения путем их сравнения от разных пар приемных антенн в местах их установки, прилежащих к n-ой(ым) точке(ам) прицеливания, и по результатам сравнения выбирают значения мощности сигналов, исключающие помехи, приводящие к затуханию сигналов, затем через отношение величин выбранных значений мощности сигналов и зависимости от них углов поворота космического аппарата по углу рыскания определяют текущие углы ориентации космического аппарата по углу рыскания, по изменению которых, в свою очередь, определяют угловую скорость аппарата по рысканию, по углам и угловой скорости движения космического аппарата осуществляют изменение угловой скорости путем формирования команд на исполнительные органы до величины, соответствующей поиску зоны чувствительности ориентации космического аппарата по радиомаяку в указанных пределах зависимости углов поворота космического аппарата по углу рыскания от отношения величин мощности измеренных сигналов, далее путем вращения относительно местной вертикали осуществляют поиск и приведение управления по каналу рыскания в указанную зону чувствительности, после чего осуществляют управление построением и поддержанием заданной ориентации по углу рыскания в пределах зоны чувствительности ориентации космического аппарата по радиомаяку.

В основу предлагаемого способа положено изменение коэффициента кроссполяризационных потерь принимаемого сигнала от бортового РМ при изменении угла между плоскостями поляризации падающей волны и приемной антенны и, как следствие, изменение мощности сигнала на входе приемной антенны. При этом прием сигнала осуществляют парами одинаковых антенн.

Для пояснения сути предлагаемого способа в описание заявки введены фиг.1-фиг.7.

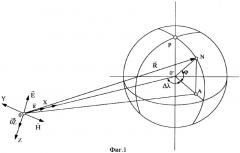

На фиг.1 представлена схема расположения систем координат, связанных с геостационарным спутником (ГСС).

На фиг.2 представлен график зависимости изменения разности углов поворота плоскости поляризации приемной антенны и углов поворота ГСС по рысканию от углов поворота спутника по рысканию и нулевом его угле поворота по крену для земной измерительной станции, расположенной в г.Москве, при стоянии ГСС в точке 90° в.д.

На фиг.3 представлены графики зависимости углов поворота ГСС по рысканию от углов поворота ГСС по крену для различных значений углов поворота плоскости поляризации приемных антенн.

На фиг.4 представлена схема штатного ориентированного на прием сигнала от РМ КА положения плоскости поляризации приемной антенны.

На фиг.5 представлен график зависимости угла поворота ГСС по рысканию от отношения величин мощности измеренных сигналов каждой из приемных парных антенн с повернутыми плоскостями поляризации относительно положения, ориентированного на прием от бортового РМ линейно поляризованного сигнала.

На фиг.6 в виде графика показан пример влияния осадков (дождя) на точность определения угла рыскания ГСС по излучаемой мощности РМ.

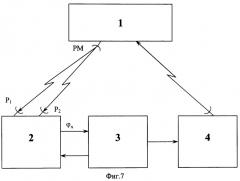

На фиг.7 в виде блок-схемы представлен пример системы для реализации предлагаемого способа радиоуправления ориентацией ГСС.

Первоначально, для того чтобы обеспечить требуемый технический результат, определяют зависимости от углов поворота КА по рысканию углов поворота плоскостей поляризации каждой приемной антенны из пары приемных антенн, установленных в прилежащих к n-ой(ым) точке(ам) прицеливания РМ.

Для пояснения сути предлагаемого технического решения рассматривают установленный на борту ГСС РМ, имеющий линейную, например, вертикальную (V) поляризацию. Маяк расположен таким образом, что плоскость поляризации его излучения находится в плоскости XOZ ГСС, с осями ССК OX, OY, OZ. При этом ось ОХ совмещена с местной вертикалью ГСС, а ось OZ совмещена с осью управления по углу тангажа.

Далее рассматривают системы координат, применяемые в дальнейшем описании технического решения, с учетом угловой спутниковой проекции КА (ГСС) на Землю (см.[2], стр.39-41) при поддержании спутником штатной ориентации в ОСК. Для этого на фиг.1 кроме ранее введенных обозначений введены дополнительные обозначения:

О′ - центр Земли; Р - северный полюс Земли; N - точка, задающая положение земной станции (ЗС) на поверхности Земли; φ - географическая широта ЗС; Δλ - разность долготы точки N и подспутниковой точки ГСС; А - проекция точки N на плоскость экватора; - радиус-вектор ГСС→ЗС; - вектор электрического поля сигнала РМ; - единичный вектор, совпадающий с направлением распространения сигнала; - вектор, определяющий кроссовую составляющую сигнала РМ; - вектор, задающий направление оси OZ.

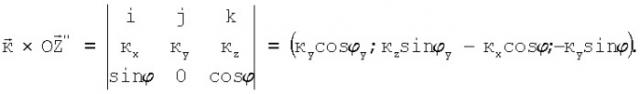

С учетом введенных обозначений, радиус-вектор ГСС→ЗС определяется через географические координаты угловой спутниковой проекции на Землю:

где Rc - расстояние от спутника до центра Земли (OO′);

Rз - радиус Земного шара (O′N), тогда

При этом зависимости между введенными на фиг.1 векторами имеют вид:

Для дальнейшего пояснения сути технического решения определяют зависимость угла Ф поворота плоскости поляризации сигнала, принимаемого ЗС, от углового вектора поворота ГСС

При поворотах ГСС относительно оси OZ направляющие косинусы вектора (и соответственно ) в ОСК (OX, OY, OZ) не меняются. Следовательно, где - новое положение вектора после указанного поворота.

Тогда

т.е. угол Ф от угла поворота φz ГСС не зависит.

Определяют направляющие косинусы вектора в ОСК (OX, OY, OZ) при повороте ГСС на угол φy:

Тогда в соответствии с (2)

Характерен случай, когда ЗС находится на меридиане подспутниковой точки, тогда Δλ=0. Следовательно, см.(1), кy=0 и

В соответствии с (2) можно определить значение для с учетом выбранного направления , см. фиг.1.

Таким образом, при Δλ=0 , .

Следовательно, если ЗС находится на меридиане подспутниковой точки, повороты ГСС относительно оси управления по крену (φy) не приводят к изменению угла Ф.

Определяют направляющие косинусы вектора в ОСК (OX, OY, OZ) при повороте ГСС на угол φх:

В соответствии с (2)

При ограничениях на допустимое значение угла φх≤1° и Δλ=0, с точностью до б.м. второго порядка малости можно получить

Из (6) следует, что для случая расположения ЗС на меридиане подспутниковой точки измеряемое рассогласование по поляризации Ф равно углу поворота КА относительно местной вертикали (углу рыскания φх) с точностью до б.м. второго порядка малости.

Для ЗС, расположенной в подспутниковой точке, φ=0 и Δλ=0, следовательно, кy=кz=0 {см.(1)}, и для выражения (6) будет соблюдаться строгое равенство.

Когда географическая долгота точки положения ЗС не совпадает с географической долготой подспутниковой точки, необходимо определить степень влияния указанного рассогласования на точность определения зависимости Ф=f(φx).

Таким образом определяют зависимости углов поворота плоскостей поляризации приемных антенн Ф, ориентированных на прием от бортового РМ линейно поляризованного сигнала в местах установки антенн, прилежащих к n-ой точке прицеливания РМ, от углов поворота КА по φх. При этом сама точка прицеливания РМ может находиться в разных местах зоны покрытия ГСС (см.[2], стр.29).

Далее из указанных зависимостей выбирают те, которые удовлетворяют точности определения Ф=f(φx).

На фиг.2 представлен график зависимости δх=f(φх), где δх=Ф-φх. Расчеты проведены для ЗС, расположенной в Москве (λЗС=37,96°, φ=55,68°), и подспутниковой точки, расположенной на меридиане 90° в.д., при этом в расчетах приняты значения φy=0, Rc=42150 км, Rз=6371 км. Как видно из графика на фиг.2, в данном случае указанным рассогласованием можно пренебречь. Следовательно, выбор места установки антенн удовлетворяет точности определения поворота КА по углу рыскания, зависящей от поворота плоскости поляризации приемных антенн.

Для общего случая определения необходимо решить уравнение

, где

Входящие в выражение (8) преобразования коммутативны, поскольку недиагональные элементы матриц есть б.м. величины. И, следовательно, последовательность выполнения операций здесь несущественна.

На фиг.3 представлены зависимости φх=f(φy) для различных значений Ф, полученные путем математического моделирования по выражению (7) для указанного ранее случая установки ЗС.

В каждой из пяти пар графиков, представленных на фиг.3, одна соответствует углу поворота плоскости поляризации Ф (Ф=-1; -0,5; 0; 0,5; 1), при этом φx=Ф для φy=0.

Из графиков следует, что поворот на угол φy=1,4° приводит к погрешности определения угла Δφх≈0,09°, а при φy=1° погрешность составляет Δφх≈0,07°.

Такие величины лежат за пределами чувствительности измерительного комплекса, поэтому практическое использование рассмотренного эффекта невозможно.

Кроме того, приведение по рысканию при построении ОСК производится, как правило, после построения местной вертикали. Современные построители местной вертикали (включая рассмотренный в [3] радиопостроитель местной вертикали) должны обеспечивать требуемую точность (φy, φz<0,1°).

Таким образом, после построения местной вертикали зависимость угла поворота плоскости поляризации Ф от угла поворота (φy) при управлении КА можно не учитывать.

Рассмотренный пример касался линейной вертикально поляризованной электромагнитной волны, излучаемой РМ. Следует отметить, что он справедлив и для других видов линейной поляризации, в частности горизонтальной. При этом должны соблюдаться ранее введенные условия расположения плоскости поляризации РМ по отношению к осям связанного базиса ГСС.

Как уже отмечалось, при вращении КА угол между плоскостями поляризации падающей волны и приемной антенны может изменяться, что приводит к изменению коэффициента поляризационных потерь и, как следствие, изменению мощности сигнала на входе приемной антенны.

Однако вращение КА - это не единственный механизм, приводящий к повороту плоскости поляризации сигнала. Дополнительный поворот происходит по трассе полета КА (см.[2]) за счет рефракции сигнала; деполяризации сигнала на гидрометеорах при наличии осадков; поворота плоскости поляризации, обусловленного анизотропией коэффициента преломления атмосферы вдоль силовых линий магнитного поля («явление Фарадея»), и других факторов.

Перечисленные факторы плюс изменение эффективной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ) РМ в направлении на ЗС в результате вращения КА и ослабления амплитуды сигнала в осадках приводят к изменению мощности ΔР сигнала, регистрируемого на ЗС.

В общем случае мощность принимаемого сигнала может быть представлена в виде:

где Lo - коэффициент, учитывающий затухание сигнала в свободном пространстве;

,

- коэффициент усиления антенны ЗС; - коэффициент собственного шума приемника антенны ЗС;

f - функция, выражающая зависимость мощности Р принимаемого сигнала от аргументов:

Ф - текущий угол, определяющий положение плоскости поляризации приемной антенны относительно положения, ориентированного на прием сигнала от бортового РМ;

βф - коэффициент, учитывающий поворот плоскости поляризации сигнала на атмосферном участке трассы из-за анизотропии среды вдоль силовых линий магнитного поля («явление Фарадея»);

βχ - коэффициент, учитывающий деполяризацию сигнала на гидрометеорах;

βо -коэффициент ослабления сигнала в осадках;

βm - коэффициент кроссполяризационной развязки антенны радиомаяка;

βа - коэффициент кроссполяризационной развязки приемной антенны ЗС;

,

PS - мощность электромагнитной волны солнечного излучения, принимаемого на ЗС при «прямой» солнечной засветке антенны ЗС, имеющей место при положении Солнца в секторе ±1,5° относительно оси приемной антенны.

Для определения искомого вектора поворота КА на поверхности Земли строится система измерений, включающая парное число одинаковых измерительных антенн земных станций.

В качестве примера для начала рассматривают использование для управления двух станций (ЗС1 и ЗС2), расположенных в точке N (см. фиг.1). Плоскости поляризации антенн указанных станций повернуты относительно штатного положения, ориентированного на равносигнальный прием сигнала от РМ V-поляризации (в нашем примере) на фиксированные углы ±Ф0 (см. фиг.4).

На фиг.4 введены дополнительные обозначения: (OXYZ)1 - базис ЗС, ориентированный на прием штатного сигнала; - вектор конечного поворота КА; OX'Y'Z' - текущее положение осей ССК КА.

В ориентированном положении на прием штатного сигнала от РМ ось O1X1 направлена в начало ССК (в точку О), а ось O1Z1 параллельна оси OZ.

Через P1, P2 обозначается измеряемая мощность сигнала РМ на ЗС1, ЗС2 соответственно.

Указанные мощности можно сравнить через отношение величин:

Подставив в (10) выражение для P1 и P2 и учитывая при этом идентичность сигналов на ЗС1,2, можно получить:

где

(1), (2) - индексы, принадлежащие ЗС1,2 соответственно.

Входящие в (11) величины , , , , , , , , являются входными параметрами задачи, описывающей угловую зависимость

При этом параметры , , , , , , характеризуют шумы, вносимые в систему соответствующими факторами. В идеальной системе каждый из этих параметров должен быть нулевым, а постоянная К, не влияющая на эту зависимость, может быть положена равной 1.

С учетом указанных допущений для иллюстрации механизма поворота φх=f(dP) строят зависимости для случая идеальной системы:

где - вектор электрического поля падающей волны;

, - единичные векторы электрического поля приемных антенн ЗС1 и ЗС2 соответственно.

Далее анализируются графики φx=f(dP) для различных значений Ф до получения необходимой крутизны характеристики зависимости, определяющей заданную точность радиоуправления ГСС. Фиксируют после получения указанной зависимости значение , соответствующее заданной точности определения углов рыскания.

График зависимости (13) для случая Ф0=85°, представленный на фиг.5, носит качественный характер и приведен для иллюстрации зависимости изменения угла φх от значений dP. В точках, где φх=±5°, функция имеет логарифмический вид.

Для случая зависимости φx=f(dP), приведенной в виде графика на фиг.5, характерны следующие особенности:

- график имеет линейный участок на интервале -2,5°≤φх≤2,5°;

- интервал корректного определения знака производной угла поворота φх составляет -4°≤φx≤4°;

- угол наклона графика на линейном участке, как следует из (13), равен

Погрешность определения угла φx при заданных величинах параметров в (11) определяется погрешностью измерения мощностей P1 и Р2 принимаемых сигналов на ЗС1 и ЗС2 соответственно.

Через δР отображается погрешность определения величины dP, т.е. , так как следовательно , или с учетом δР можно получить

Из (14), (15) определяется погрешность

Из выражения (16) следует: чем больше угол поворота плоскости поляризации

ЗС Ф0 от номинального положения, ориентированного на прием от бортового РМ линейно поляризованного сигнала, тем выше точность определения угла φx.

Таким образом, выбором угла Ф0 можно добиться необходимой точности радиоуправления КА по оси φх. При этом величина Ф0 должна быть такой, чтобы при поворотах КА на угол φх=±2° (в рабочем диапазоне угла для приведения ориентации к заданной) запас по мощности принимаемого сигнала позволял превысить его затухание по линии его прохождения и величину шума приемника антенны ЗС.

Известно (см.[2]), что для космической радиосвязи используются диапазоны частот выше частот ионосферного отражения (более 30 МГц). На практике космическая радиосвязь осуществима только в «окнах» между полосами поглощения в парах воды и кислорода. Первые три полосы поглощения имеют центральные частоты 22,2 ГГц (Н2О), 60 ГГц (O2) и 118,8 ГГц (О2). Суммарное поглощение атмосферными газами на пути r0 (км) может быть определено с помощью выражения

где γ0, γn - коэффициенты затухания в дБ·км-1 для кислорода и водяного пара соответственно.

В [2] приведены зависимости коэффициентов γ0, γn от частоты при температуре 20°С и влажности 7,5 г·м-3. Там же приведены зависимости затухания при однократном прохождении радиоволн через слоистую атмосферу от частоты при разных углах местоположения антенны ЗС.

Другим фактором, определяющим уровень затухания сигнала в атмосфере, являются гидрометеоры, т.е. конденсированные водяные пары в атмосфере (дождевые капли, град, лед, туман, облака, снег). Наличие их, в особенности дождя, ухудшает характеристики космических линий связи. Дождевые капли вызывают затухание и рассеивание радиоволны. Удельное затухание у поверхности Земли зависит от интенсивности дождя:

где а и b - постоянные, зависящие от температуры;

А - интенсивность дождя в мм·ч-1.

В соответствии с известными расчетными зависимостями, отражающими энергетику спутниковых линий (см.[2], стр.149-184), можно определить необходимую величину запаса мощности сигнала на прием.

Например, ЗС определенной конфигурации, расположенные в Москве, должны обеспечивать запас по мощности не менее 15 дБ.

Однако, как показывает опыт испытания системы, из-за затухания сигнала в постоянно изменяющейся атмосфере не всегда удается получить требуемую точность измеренного значения угла φх. Наибольшее влияние в таких случаях оказывают осадки в виде дождя и снега. На фиг.6 показан контроль угла φх на рабочем временном интервале при наличии дождя. Как видно из графика, допустимый для управления угол 0,3° превышен более чем на порядок. В конечном счете это приводит к недопустимому срыву заданной ориентации КА, обеспечивающей работу полезной бортовой нагрузки.

Возможны и другие причины потерь энергетики в спутниковых линиях, связанные с помехами в местах расположения ЗС. Для исключения влияния факторов внешней среды на решение задачи управления угловым движением КА по углу рыскания предлагается в местах установки, прилежащих к n-ой точке прицеливания в радиусе несколько десятков километров (или несколько сот километров, удовлетворяющих, в конечном счете, необходимой точности решения задачи), устанавливать по несколько пар одинаковых приемных антенн с плоскостями поляризации, развернутыми относительно положения, ориентированного на прием бортового сигнала заданной поляризации на углы ±Ф0.

Далее, путем сравнения измеренных значений мощности принимаемых сигналов с учетом дополнительного контроля (например, метеорологического контроля атмосферы) в зонах установки ЗС необходимо исключить влияние осадков и других внешних факторов на точность определения углов φх за счет отбраковки искаженной информации.

Например, для оценки затухания в дожде измеряемых сигналов необходимо знать статистику затухания для каждой ЗС на данной частоте. Благодаря тому, что в настоящее время проводятся измерения с помощью спутниковых маяков, появились базы данных для проверки и уточнения статистических моделей затухания сигнала.

Во всех предложенных методах статистической переменной величиной является интенсивность дождя у поверхности Земли и затухание в дожде определяется соотношением (см.[4]):

где - удельное затухание, дБ·км-1;

D(A) - эффективная длина пути.

Главное различие методов расчета затухания при моделировании заключается в выборе функции D(A). Модели, описывающие распределение интенсивности дождя, зависят от функции местоположения. Наиболее простая из них основана на понятии характеристической высоты атмосферы, под которой подразумевают высоту атмосферы, состоящую только из молекул воды, распределенных равномерно с высотой и имеющих такое же поглощение, как и реальная атмосфера. Характеристическая высота атмосферы h, состоящая из молекул воды, равна 2,1 км. Эквивалентная длина пути в атмосфере определяется соотношением

где hβ - высота ЗС над уровнем моря;

β - угол места направления на КА из точки расположения ЗС.

Как следует из (20), длина пути в атмосфере существенно зависит от угла места.

Для исключения влияния указанных негативных факторов на ра