Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов (варианты)

Иллюстрации

Показать всеСпособ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов относится к трубопроводному транспорту газа и может быть использован для опорожнения участков трубопроводов в многониточных системах газопроводов, параллельные нити которых соединены перемычками в местах расположения запорно-отключающих устройств, перед проведением профилактических или восстановительных работ. Технический результат изобретения - повышение эффективности опорожнения участков трубопроводов от газа за счет максимального использования штатного оборудования. Первый вариант способа заключается в перекрытии в одной из нитей газопровода опорожняемого участка на его входе посредством запорно-отключающего устройства, направлении газа через перемычки между нитями в обвод опорожняемого участка по параллельным нитям газопровода, отсоединении посредством запорно-отключающих устройств в перемычках опорожняемого участка на его выходе от параллельных нитей газопровода, отсоединении посредством запорно-отключающих устройств всех далее расположенных участков нити на всем пути по направлению транспорта газа от опорожняемого участка до ближайшей газоперекачивающей станции от параллельных нитей, соединении тем самым опорожняемого и примыкающих, далее расположенных по направлению транспорта газа, отсоединенных от параллельных нитей участков с входным коллектором нагнетателя ближайшей, первой по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции, перекрытии одной из нитей газопровода, расположенной за первой по направлению транспорта газа газоперекачивающей станцией посредством запорно-отключающего устройства на выходе из газоперекачивающей станции, отсоединении этой нити посредством запорно-отключающих устройств в перемычках от параллельных нитей газопровода на всем пути до следующей, второй по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции, соединении тем самым этой нити газопровода на выходе с входным коллектором второй по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции, отсоединении посредством запорно-отключающих устройств штатного нагнетателя первой газоперекачивающей станции от остальных штатных нагнетателей и соединении его входа с выходным участком нити газопровода, содержащей опорожняемый и примыкающие далее по направлению транспорта газа участки, соединении выхода этого, отсоединенного от других нагнетателя с входным участком отсоединенной от параллельных нити газопровода между первой и второй газоперекачивающими станциями, откачке по готовности отсоединенного от остальных штатного нагнетателя газа отсоединенным штатным нагнетателем из нити газопровода, содержащей опорожняемый и примыкающие далее, отсоединенные от параллельных нитей участки, в отсоединенную от параллельных нить газопровода между первой и второй газоперекачивающими станциями в пределах диапазона рабочих характеристик нагнетателя и его привода, перекрытии опорожняемого участка на его выходе посредством запорно-отключающего устройства и удалении из опорожняемого участка остатка газа. Второй вариант способа заключается в отсоединении от параллельных нитей газопровода участков, расположенных за первой газоперекачивающей станцией и за (n) дополнительными газоперекачивающими станциями с одновременной перекачкой газа по отсоединенным от параллельных нитям. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Реферат

Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов относится к трубопроводному транспорту газа и может быть использован для опорожнения участков трубопроводов в многониточных системах газопроводов, параллельные нити которых соединены перемычками в местах расположения запорно-отключающих устройств, перед проведением профилактических или восстановительных работ.

Известен способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов, параллельные нити которых соединены перемычками в местах расположения запорно-отключающих устройств, заключающийся в отключении опорожняемого участка посредством запорно-отключающих устройств, направлении газа в обвод опорожняемого участка по параллельным нитям газопровода, перекачки содержащегося в опорожняемом участке трубопровода газа в функционирующую нить газопровода с использованием дополнительных компрессоров или иных устройств (Патент RU 2140582 С1, 11.04.1998. Способ откачки газа отключенного участка газопровода).

Недостатком способа является то, что опорожнение участков трубопроводов от газа занимает значительное время, при этом существует потребность в дополнительных устройствах и оборудовании, что требует реконструкции компрессорных станций, а также то, что не в полной мере используются возможности имеющегося штатного оборудования.

Известен также способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов, в котором сообщают опорожняемый и примыкающие, расположенные далее по направлению движения газа, участки с входным коллектором нагнетателя следующей, первой же газоперекачивающей станции, подключении других цехов этой же газоперекачивающей станции путем соединения выхода газа из первого цеха к входу других цехов с последующим стравливанием остатка газа в атмосферу (Патент RU 2135885 С1, 11.07.1997. Способ и устройство откачки газа из отключенного участка газопровода в действующий газопровод).

Недостатком способа также является потребность в реконструкции компрессорных станций и не полное использование возможностей имеющегося штатного оборудования.

Наиболее близким к заявляемому техническим решением-прототипом является способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов, параллельные нити которых соединены перемычками в местах расположения запорно-отключающих устройств, в котором отключают опорожняемый участок посредством запорно-отключающих устройств, направляют газ в обвод опорожняемого участка по параллельным нитям газопровода, сообщают опорожняемый и примыкающий, расположенный далее по направлению движения газа, участок с входным коллектором нагнетателя следующей, первой же газоперекачивающей станции, выравнивают давление газа в опорожняемом и примыкающем участках до уровня давления во входном коллекторе первой газоперекачивающей станции, затем откачивают часть газа из опорожняемого участка в действующую нить газопровода штатным резервным газоперекачивающим устройством в составе нагнетателя и его привода в функционирующую нить газопровода с использованием дополнительных устройств (Патент RU 2145030 С1, 23.10.1997. Способ опорожнения участков трубопровода от газа в многониточных системах газопроводов и устройство для его осуществления).

Недостатками известного способа являются необходимость в дополнительном оборудовании, значительные весовые параметры дополнительного оборудования в варианте его больших мощностей, отсюда - трудности его доставки к газоперекачивающим станциям, особенно в условиях ограниченного времени при возникновении аварийных ситуаций, необходимость доработки штатного оборудования под стыковку с дополнительным оборудованием, что снижает эффективность опорожнения участков трубопроводов от газа.

Технической задачей изобретения является повышение эффективности опорожнения участков трубопроводов от газа, особенно в начальный период откачки газа, реализация возможности максимального использования штатного оборудования, снижение потребности в дополнительном оборудовании либо устранение потребности в нем, уменьшение потребной мощности дополнительного оборудования в случае его использования.

Решаемая техническая задача в способе опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов в его первом варианте, заключающемся в перекрытии в одной из нитей газопровода опорожняемого участка на его входе посредством запорно-отключающих устройств, направлении газа через перемычки между нитями в обвод опорожняемого участка по параллельным нитям газопровода, отсоединении посредством запорно-отключающих устройств в перемычках опорожняемого участка на его выходе от параллельных нитей газопровода, отсоединении посредством запорно-отключающих устройств в перемычках всех далее расположенных участков нити, содержащей опорожняемый участок, на всем пути от опорожняемого участка до ближайшей по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции от параллельных нитей, соединении тем самым опорожняемого и примыкающих, далее расположенных по направлению транспорта газа, отсоединенных от параллельных нитей участков с входным коллектором нагнетателя ближайшей, первой по направлению транспорта газа от опорожняемого участка газоперекачивающей станции, перекрытии опорожняемого участка на его выходе посредством запорно-отключающего устройства и удалении из опорожняемого участка оставшегося газа, достигается тем, что до перекрытия участка на его выходе одну из нитей газопровода, расположенную за первой по направлению транспорта газа от опорожняемого участка газоперекачивающей станцией перекрывают посредством запорно-отключающего устройства на выходе из газоперекачивающей станции, отсоединяют эту нить посредством запорно-отключающих устройств в перемычках от параллельных нитей газопровода на всем пути до следующей, второй по направлению транспорта газа от опорожняемого участка газоперекачивающей станции, соединяют, тем самым, эту нить газопровода на выходе с входным коллектором второй по направлению транспорта газа от опорожняемого участка газоперекачивающей станции, отсоединяют посредством запорно-отключающих устройств штатный нагнетатель первой газоперекачивающей станции от остальных штатных нагнетателей и соединяют его вход с выходным участком нити газопровода, содержащей опорожняемый и примыкающие далее по направлению транспорта газа участки, соединяют выход этого, отсоединенного от других нагнетателя с входным участком отсоединенной от параллельных нити газопровода между первой и второй газоперекачивающими станциями, затем производят откачку газа отсоединенным штатным нагнетателем из нити газопровода, содержащей опорожняемый и примыкающие далее, отсоединенные от параллельных нитей участки, в отсоединенную от параллельных нить газопровода между первой и второй газоперекачивающими станциями в пределах диапазона рабочих характеристик нагнетателя и его привода.

Решаемая техническая задача в способе опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов в его втором варианте, заключающемся в перекрытии в одной из нитей газопровода опорожняемого участка на его входе посредством запорно-отключающих устройств, направлении газа через перемычки между нитями в обвод опорожняемого участка по параллельным нитям газопровода, отсоединении посредством запорно-отключающих устройств в перемычках опорожняемого участка на его выходе от параллельных нитей газопровода, отсоединении посредством запорно-отключающих устройств в перемычках всех далее расположенных участков нити, содержащей опорожняемый участок, на всем пути от опорожняемого участка до ближайшей по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции от параллельных нитей, соединении тем самым опорожняемого и примыкающих, далее расположенных по направлению транспорта газа, отсоединенных от параллельных нитей участков с входным коллектором нагнетателя ближайшей, первой по направлению транспорта газа от опорожняемого участка газоперекачивающей станции, перекрытии опорожняемого участка на его выходе посредством запорно-отключающего устройства и удалении из опорожняемого участка оставшегося газа, достигается тем, что до перекрытия опорожняемого участка на его выходе перекрывают посредством запорно-отключающего устройства нить газопровода на выходе из ближайшей по направлению транспорта газа от опорожняемого участка, первой - с порядковым номером k=1, газоперекачивающей станции и дополнительно по одной из нитей на выходе каждой из n газоперекачивающих станций, где n - целое число n≥1, последовательно расположенных далее от опорожняемого участка по направлению транспорта газа, затем отсоединяют каждую из нитей на всех участках между газоперекачивающими станциями с порядковыми номерами от k=1 до k=(n+2) посредством запорно-отключающих устройств в перемычках от параллельных нитей газопровода на всем пути от каждой газоперекачивающей станции k до следующей газоперекачивающей станции (k+1) на участках между станциями от k=1 до k=(n+2), соединяют на выходе тем самым каждую из отсоединенных от параллельных и перекрытую на входе нить газопровода на каждом участке от газоперекачивающей станции k до следующей газоперекачивающей станции (k+1) с входным коллектором газоперекачивающей станции (k+1), отсоединяют посредством запорно-отключающих устройств от остальных нагнетателей по одному или более штатному нагнетателю в (n+1) газоперекачивающих станциях, то есть в каждой газоперекачивающей станции с порядковым номером от k=1 до k=(n+1), соединяют входы нагнетателей, отсоединенных от остальных, газоперекачивающих станций k с выходным участком нитей газопровода, отсоединенных от параллельных на участке от газоперекачивающей станции k=(k-1) до газоперекачивающей станции k, в том числе соединяют входы отсоединенных от остальных нагнетателей газоперекачивающей станции k=1 с выходным участком нити газопровода, содержащей опорожняемый и примыкающие далее до газоперекачивающей станции k=1 участки нити газопровода, а выходы отсоединенных от остальных нагнетателей каждой из газоперекачивающих станций k, начиная от газоперекачивающей станции k=1, соединяют с входным участком каждой из нитей, отсоединенных от параллельных нитей газопровода, расположенных между газоперекачивающими станциями k и (k+1), затем одновременно на всех газоперекачивающих станциях от k=1 до k=(n+1), в пределах диапазона рабочих характеристик нагнетателей, отсоединенных от остальных, и их приводов производят откачку газа отсоединенными штатными нагнетателями из нити газопровода, соединенной с входами нагнетателей в нить газопровода, соединенную с выходами нагнетателей, где n - целое число n≥1, k - целое число или нуль.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами.

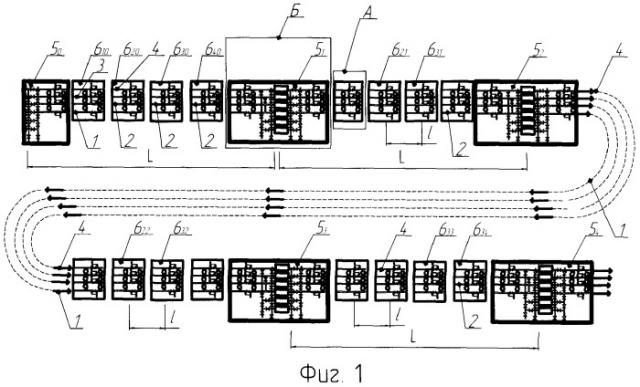

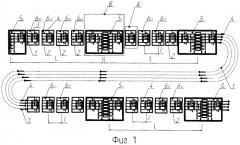

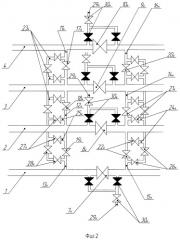

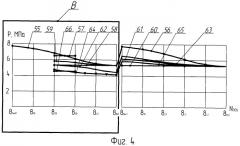

На фиг.1 представлена схема одного из возможных расположений трубопроводов, запорно-распределительных узлов, перемычек, свечей и запорно-отключающих устройств (ЗОУ) в многониточной, в данном случае четырехниточной системе магистрального газопровода в районе нескольких газоперекачивающих станций, на которой можно рассмотреть примеры реализации способов по первому и второму предлагаемым вариантам; на фиг.2 дан в увеличенном масштабе вид А фиг.1 - схема расположения трубопроводов, перемычек, свечей и запорно-отключающих устройств в запорно-распределительном узле магистрального газопровода (схема расположения газораспределительной арматуры индивидуальна для каждого отдельного запорно-распределительного узла; в дальнейшем, в целях удобства пояснения способа, принято, что схема расположения газораспределительной арматуры во всех запорно-распределительных узлах одинакова); на фиг.3 дан в увеличенном масштабе вид Б фигуры 1 - схема расположения нагнетателей, коллекторов, трубопроводов, перемычек, свечей и запорно-отключающих устройств в газоперекачивающей станции (схема расположения газораспределительной арматуры индивидуальна для каждой отдельной газоперекачивающей станции; в настоящем описании для всех газоперекачивающих станций схема расположения газораспределительной арматуры принята одинаковой; кроме того, учитывая, что схема расположения газораспределительной арматуры индивидуальна для каждого отдельного входного или выходного запорно-распределительного узла, в дальнейшем, в целях удобства пояснения способа, принято, что схема расположения газораспределительной арматуры во всех входных и выходных запорно-распределительных узлах всех газоперекачивающих станций одинакова и соответствует схеме запорно-распределительных узлов, расположенных между газоперекачивающими станциями); на фиг.4 приведены данные по распределению давлений в опорожняемом участке газопровода и в примыкающих к нему, далее расположенных участков нити газопровода на всем пути по направлению транспорта газа от опорожняемого участка до ближайшей, первой по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции, а также в участках нити газопровода на пути от первой до следующей, второй по направлению транспорта газа от опорожняемого участка газоперекачивающей станции для различных рабочих состояний при реализации способа по первому варианту; на фиг.5 дан в увеличенном масштабе вид В фигуры 4 - данные по распределению давлений в опорожняемом участке газопровода и в примыкающих к нему, далее расположенных участках нити газопровода от опорожняемого участка до ближайшей газоперекачивающей станции; на фиг.6 приведены данные по распределению давлений в опорожняемом участке газопровода и в примыкающих к нему, далее расположенных участках нити газопровода на всем пути по направлению транспорта газа от опорожняемого участка до ближайшей газоперекачивающей станции, а также в участках нити газопровода на пути до следующей, второй по направлению транспорта газа от опорожняемого участка газоперекачивающей станции и на пути за ней для различных рабочих состояний при реализации способа по второму варианту; на фиг.7 дан в увеличенном масштабе вид Г фигуры 6 - данные по распределению давлений в опорожняемом участке газопровода и в примыкающих к нему, далее расположенных участках нити газопровода от опорожняемого участка до ближайшей газоперекачивающей станции.

Многониточная система магистрального газопровода (фиг.1) включает несколько нитей трубопроводов, в данном примере четыре нити трубопроводов 1-4, проходящие через газоперекачивающие станции 5k, где индекс k соответствует номеру газоперекачивающей станции, считая по направлению транспорта газа от опорожняемого участка, при этом индекс k=1 имеет газоперекачивающая станция 51 - первая по направлению транспорта газа от опорожняемого участка, а в зависимости от местонахождения газоперекачивающей станции от опорожняемого участка k может быть целым числом или нулем. При расстоянии между соседними газоперекачивающими станциями порядка L=150000 м, учитывая, что схема расположения газораспределительной арматуры во всех газоперекачивающих станциях 5k принята одинаковой, учитывая, что между соседними газоперекачивающими станциями расположены запорно-распределительные узлы 6, ближайшие из которых обычно расположены друг от друга на расстоянии l≃30000 м, и соответственно в данном примере между двумя соседними газоперекачивающими станциями будет находиться пять участков магистрального газопровода с расположенными примерно через l≃30000 м запорно-распределительными узлами, через которые проходят нити 1-4 магистрального газопровода, учитывая, что схема расположения газораспределительной арматуры во всех запорно-распределительных узлах принята одинаковой, нумерация всех запорно-распределительных узлов 6 принята с индексами i и k, то есть 6ik, где i - порядковый номер запорно-распределительного узла, считая от предшествующей по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции, k - порядковый номер станции, за которой находится данный запорно-распределительный узел (считая, что k=1 это станция, являющаяся первой по направлению транспорта газа за опорожняемым участком, а k=0 это станция, находящаяся непосредственно до опорожняемого участка, для всех газораспределительных узлов, расположенных между станциями 50 и 51, в том числе и находящихся на входе и выходе опорожняемого участка, индекс k будет иметь значение k=0). При этом во всех запорно-распределительных узлах для всех газораспределительных устройств принимается та же двойная индексация, с теми же индексами i и k, соответствующими запорно-распределительному узлу 6ik. Запорно-распределительные узлы 6ik (фиг.2 - вид А фигуры 1) содержат запорно-отключающие устройства 7ik-10ik нитей (трубопроводов) 1-4 магистрального газопровода, перемычки 11ik-13ik на входе и 14ik-16ik на выходе из запорно-распределительных узлов 6ik, содержащие свои запорно-отключающие устройства 17ik-22ik, байпасы 23ik-25ik также с запорно-отключающими устройствами 26ik-28ik, а также свечи 29ik с запорно-отключающими устройствами 30ik. Газоперекачивающие станции 5k (фиг.3 - вид Б фигуры 1) содержат нагнетатели с приводами 31ik-36ik, входной 37k и выходной 38k запорно-распределительные узлы (учитывая, что схема расположения газораспределительной арматуры во всех запорно-распределительных узлах принята одинаковой, нумерация отдельных элементов во входном 37k и выходном 38k запорно-распределительном узлах принята с двойным индексом «вх» или «вых» и k, где «вх» - первый индекс, обозначающий расположение запорно-распределительного узла на входе в газоперекачивающую станцию, либо «вых» - первый индекс, обозначающий расположение запорно-распределительного узла на выходе из газоперекачивающей станции, k - второй индекс, соответствующий ранее принятому порядковому номеру станции), запорно-отключающие устройства ниток магистрального газопровода 39k-42k, входной 43k и выходной 44k коллекторы с перемычками и байпасами на входе и на выходе из газоперекачивающей станции, имеющими собственные запорно-отключающие устройства 45k-54k. Данные по распределению давлений в опорожняемом участке газопровода, в примыкающих к нему, далее расположенных участков нити газопровода на всем пути по направлению транспорта газа от опорожняемого участка до ближайшей газоперекачивающей станции, а также в участках нити газопровода на пути до следующей газоперекачивающей станции и на пути за ней для различных рабочих состояний, на которых рассматриваются примеры реализации способа по первому и второму вариантам, приведены на фиг.4-7 в виде характеристик 55-69, при этом характеристики приведены для всех рассматриваемых участков трубопроводов, отсоединяемых от параллельных нитей трубопроводов, расположенных между запорно-отключающими устройствами 8ik с порядковыми номерами запорно-отключающих устройств NЗОУ, соответствующими ранее принятой индексации для i и k, то есть NЗОУ=8ik. При этом всегда n - целое число ≥1, k - целое число или нуль.

Рассмотрим пример реализации способа по первому варианту: предположим, что с целью проведения плановых профилактических работ опорожнению подлежит участок на одной из ниток 2 четырехниточного магистрального газопровода, расположенный между газоперекачивающими станциями 5k=50 и 5k=51 между запорно-распределительными узлами 6ik=620 и 6ik=630, или, что то же самое, между запорно-отключающими устройствами NЗОУ=820 и NЗОУ=830, находящимися в запорно-распределительных узлах 6ik=620 и 6ik=630, соответственно на входе и выходе опорожняемого участка, то есть газоперекачивающая станция 51 является первой по направлению транспорта газа от опорожняемого участка (учитывая, что между газоперекачивающими станциями находится пять участков, данный участок между запорно-распределительными узлами 620 и 630 будет третьим от предшествующей газоперекачивающей станции 50, то есть расположенным между вторым 620 и третьим 630 запорно-распределительными узлами, если считать от предшествующей газоперекачивающей станции 50, или между расположенными в запорно-распределительных узлах 620 и 630, запорно-отключающими устройствами 820 и 830, как это показано на фиг.4-7). В соответствии с заявленным способом (по первому варианту) на участке между газоперекачивающими станциями 50 и 51 перекрывают опорожняемый участок на входе посредством запорно-отключающих устройств 820, 2120, 2220 запорно-распределительного узла 620 в нити 2, в перемычках 1420, 1520 и байпасах 2420 и направляют газ в обвод опорожняемого участка по параллельным нитям 1, 3 и 4 газопровода через перемычки 1220, 1320, байпасы 2520, 2320. Перекрывают в запорно-распределительных узлах 630, 640 и входном запорно-распределительном узле 371 газоперекачивающей станции 51 примыкающие к нити 2, отсоединяемой от параллельных нитей 1, 3 и 4, перемычки 12ik, 13ik, 14ik, 15ik и байпасы 24ik, 25ik посредством запорно-отключающих устройств 18ik, 19ik 21ik, 22ik 27ik. При этом, оставляя запорно-отключающие устройства 830 и 840 нити 2 магистрального газопровода в запорно-распределительных узлах 630, 640 и запорно-отключающее устройство 8вх1 нити 2 магистрального газопровода во входном запорно-распределительном узле 371 газоперекачивающей станции 51 открытыми, соединяют тем самым опорожняемый и примыкающие, далее расположенные по направлению транспорта газа, участки отсоединенной от других нити 2 с входным коллектором 431 нагнетателя следующей, первой к опорожняемому участку по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции 51. Далее, при нахождении запорно-отключающих устройств в указанном положении, при работающих нагнетателях газоперекачивающей станции 51 происходит перетекание газа за счет разности давлений газа из области большего давления в районе запорно-распределительного узла 620 в область меньшего давления во входном коллекторе 431 газоперекачивающей станции 51. При достаточно длительном времени давление газа в опорожняемом и примыкающих, далее расположенных по направлению транспорта газа участках нити 2 может даже выровняться до уровня давления во входном коллекторе 431 газоперекачивающей станции 51. Одновременно с перекрытием нити 2 на входе (в запорно-распределительном узле 620) и выделении нити 2 в отдельную магистраль на участках запорно-распределительных узлов 630, 640, то есть отсоединением ее от параллельных нитей 1, 3 и 4 и соединением ее тем самым с входным коллектором 431 нагнетателя первой, по ходу транспорта газа, газоперекачивающей станции 51, одну из нитей газопровода, например ту же нить 2, в месте расположения за газоперекачивающей станцией 51 перекрывают на выходе из газоперекачивающей станции 51 запорно-отключающим устройством 401, отсоединяют ее посредством запорно-отключающих устройств 481, 18вых1, 19вых1, 21вых1, 22вых1, 27вых1, 18i1, 19i1, 21i1, 22i1, 27i1, 18вх2, 19вх2, 21вх2, 22вx2, 27вх2 от параллельных нитей газопровода на всем участке между газоперекачивающими станциями 51 и 52, оставляя открытым лишь запорно-отключающее устройство 8вх2 на входе в газоперекачивающую станцию 52, соединяют тем самым отсоединенный от параллельных нитей 1, 3 и 4 участок нити 2 на выходе с входным коллектором 432 следующей, второй от опорожняемого участка по направлению транспорта газа газоперекачивающей станции 52. Далее при нахождении запорно-отключающих устройств в указанном положении, при работающих нагнетателях газоперекачивающей станции 52 происходит перетекание газа за счет разности давлений газа из области большего давления в районе запорно-распределительного узла 381 в область меньшего давления во входном коллекторе 432 газоперекачивающей станции 52. При достаточно длительном времени давление газа в отсоединенных от параллельных нитей участках нити 2 на всем протяжении от газоперекачивающей станции 51 до газоперекачивающей станции 52 может даже выровняться до уровня давления во входном коллекторе 432 газоперекачивающей станции 52. После отсоединения нити 2 от параллельных нитей выделяют в первой газоперекачивающей станции 51 любой штатный нагнетатель, исходя из удобства подключения к данной выделенной нити 2 до и после газоперекачивающей станции 51. В данном примере, исходя из удобства подключения, в газоперекачивающей станции 51 выбирают нагнетатель 331. Если во время выполнения работ выделенный штатный нагнетатель работал в трассу, его выключают, при этом для работы в трассу может быть задействован любой из резервных нагнетателей 351, 361 при необходимости. Выбранный нагнетатель 331 отсоединяют от остальных нагнетателей посредством запорно-отключающих устройств 491, 501 сначала на выходе из него для выравнивания давления до уровня во входном коллекторе газоперекачивающей станции 51, после чего перекрывают запорно-отключающие устройства 451, 461, 471, 481 газоперекачивающей станции 51, соединяют тем самым вход выделенного нагнетателя 331 с выходным участком нити газопровода, содержащей опорожняемый, расположенный между запорно-распределительными узлами 620 и 630, а также примыкающие далее по направлению движения газа участки нити 2, открывают запорно-отключающее устройство 401 и соединяют тем самым выход выделенного нагнетателя 331 с входным участком выделенной нити 2 газопровода между газоперекачивающими станциями 51 и 52, затем, по готовности отсоединенного от остальных штатного нагнетателя, запускают привод нагнетателя 331 и в пределах диапазона рабочих характеристик нагнетателя 331 и его привода производят откачку газа выделенным нагнетателем 331 из нити газопровода, содержащей опорожняемый и примыкающие далее участки в нить газопровода между газоперекачивающими станциями 51 и 52 соответственно и во входной коллектор 432 газоперекачивающей станции 52 и, следовательно, далее в трассу, после чего перекрывают опорожняемый участок на выходе из него в запорно-распределительном узле 630 посредством запорно-отключающего устройства 830. Далее, опорожнение участка трубопровода 2 между запорно-распределительными узлами 620 и 630 может быть выполнено другими известными действиями, например перекачкой газа из опорожняемого участка в действующие нити газопровода при помощи специальных устройств, сжиганием или сбросом в атмосферу через свечи 2920, 2930.

Технический результат от реализации заявленного способа по первому варианту заключается в том, что перед удалением из опорожняемого участка оставшегося газа, например сбросом в атмосферу или перекачкой газа в действующие нити газопровода, производится снижение давления газа в опорожняемом участке газопровода штатным оборудованием высокой производительности, соответственно уменьшается количество газа, в опорожняемом участке, что уменьшает время последующего опорожнения участка другими известными действиями, например сжиганием через свечи или сбросом газа в атмосферу, или перекачкой в действующие нити газопровода при помощи специальных устройств. Например, в настоящее время наиболее распространенной является транспортировка газа по многониточным системам магистральных газопроводов с диаметром труб d=1420 мм, расстоянием между запорно-распределительными узлами порядка l=30 км, расстоянием между соседними газоперекачивающими станциями порядка L=150 км, при использовании нагнетателей со степенью сжатия от π=1,44 до π=3,0. В качестве конкретного примера эффективности способа рассмотрим наихудший вариант из условий наименьших значений π=1,44 и наибольших значений давления в трубопроводе (т.е. наибольшего содержания газа в опорожняемом участке), когда на выходе из газоперекачивающих станций обеспечивается давление Рвых=7,45 МПа при давлении на всасе, то есть во входном коллекторе этой и следующей газоперекачивающих станций Рвх=5,18 МПа, что соответствует нагнетателю модели 650-121-2 (ОАО «Компрессорный комплекс», г.Санкт-Петербург). Моделей нагнетателей с газотурбинными приводами на данные условия транспортировки газа много (выпускаются, например, ОАО Казанькомпрессормаш», г.Казань; СНПО им. М.И.Фрунзе, г.Сумы; ОАО НПО «Искра», г.Пермь и др); принятый в примере вариант нагнетателя, модель 650-121-2, имеет производительность объемную, отнесенную к нормальным условиям (температура воздуха Тн=20°С, давление Рн=0,1013 МПа) G=544 м3/с (47·106 м3/сут). При необходимости опорожнения среднего участка, как было показано в примере реализации способа, равнорасположенного от соседних газоперекачивающих станций

50 и 51, то есть расположенного между запорно-распределительными узлами 620 и 630, при перекрытии опорожняемого участка в режиме транспорта газа посредством запорно-отключающих устройств 820, 2120, 2230 на входе опорожняемого участка и запорно-отключающих устройств 830, 1830, 1930, 2730 на его выходе в опорожняемом участке остается около трех миллионов кубических метров газа (отнесенного к нормальному давлению Рн=0,1013 МПа).

На фиг.4 и 5 приведены данные по давлениям в магистрали: при транспорте газа в штатном режиме 55, 56; при перекрытии опорожняемого участка между запорно-отключающими устройствами с номерами, в соответствии с принятой индексацией МЗОУ=8ik на его входе МЗОУ=820 и выходе NЗОУ=830 непосредственно во время транспорта газа (характеристика 57), после выравнивания давления в опорожняемом участке; при соединении опорожняемого участка и участках между запорно-распределительными узлами 630 и 6вх1 с входным коллектором 431 газоперекачивающей станции 51, с отсоединением от параллельных нитей 1, 3, 4 газопровода после выравнивания давления в опорожняемом участке и участках между запорно-распределительными узлами 630 и 6вх1 до уровня давления во входном коллекторе газоперекачивающей станции 51 (характеристика 58), или по готовности нагнетателя, что может наступить до выравнивания давления в опорожняемом участке и участках между запорно-распределительными узлами 630 и 6вх1 до уровня давления во входном коллекторе газоперекачивающей станции 51 (характеристика 59); при соединении участков между запорно-распределительными узлами 6вых1 и 6вх2 с входным коллектором 432 газоперекачивающей станции 52, с отсоединением от параллельных нитей 1, 3, 4 газопровода после выравнивания давления в участках между запорно-распределительными узлами 6вых1 и 6вх2 до уровня давления во входном коллекторе газоперекачивающей станции 52 (характеристика 60), или по готовности нагнетателя, что может наступить до выравнивания давления в участках между запорно-распределительными узлами 6вых1 и 6вх2 до уровня давления во входном коллекторе газоперекачивающей станции 52 (характеристика 61). Процесс откачки газа описанным способом с использованием штатного оборудования (штатный нагнетатель 331) начинается с уровня давления в трубопроводе, показанного характеристиками 58 или 59 (на входе нагнетателя 331), и характеристиками 60 или 61 (на выходе нагнетателя 371). Начальные значения давления в опорожняемом и расположенном далее, до входного коллектора газоперекачивающей станции 51 участках нити газопровода, а также начальные значения давления в отсоединенной нити газопровода между газоперекачивающими станциями 51 и 52 не влияют на конечный результат, а только на время откачки газа. Распределение давления в магистрали в процессе откачки через некоторое время показано характеристиками 62, 63, а распределение давления по достижении границ диапазона рабочих характеристик нагнетателя 331 и его привода, не выходя за них, показано характеристиками 64, 65. Границы диапазона рабочих характеристик нагнетателя, в том числе граница помпажа, определены особенностями конструкции конкретного нагнетателя; основные характеристики нагнетателей и их границы принято представлять в координатах «степень сжатия» - «объемная производительность», как это показано в статье Хисамеев И.Г., Сафиуллин А.Г., Гузельбаев Я.З. и др. Опыт разработки сменных проточных частей с различными степенями сжатия // Газотурбинные технологии. - 2007. - №6 (57), с.12-14, рис.2 и рис.3.

Границы диапазона рабочих характеристик привода нагнетателя, в том числе граница помпажа компрессора, определены особенностями конструкции конкретного привода нагнетателя; основные характеристики компрессоров газотурбинных приводов нагнетателей и границы диапазона рабочих характеристик компрессоров газотурбинных приводов принято представлять в координатах «степень сжатия» - «объемная производительность», как это показано в Арсеньев Л.В. Стационарные газотурбинные установки. Справочник -Л.: Машиностроение, 1989. -544 с, на рис.VI. 15. Соответственно, при приближении к границам диапазона рабочих характеристик нагнетателя 331 и его привода перекрывают опорожняемый участок на выходе из него запорно-отключающим устройством 830 и выключают выделенный нагнетатель 331. В результате после перекрытия опорожняемого участка с выходной стороны давление газа в опорожняемом участке составит (характеристика 66) в среднем по участку между запорно-распределительными узлами 620 и 630 около Р20-30=4,50 МПа (вместо Р20-30=6,50 МПа при перекрытии участка в режиме транспорта газа, то есть уменьшается на 31%, или вместо Р20-30=5,18 МПа при перекрытии участка после предварительного выравнивания давления газа до давления во входном коллекторе первой от опорожняемого участка по ходу транспорта газа газоперекачивающей станции 51, т.е. давление и содержание газа уменьшается на 13% при этом сравнении). Время на снижение давления в опорожняемом участке до Р20-30=4,50 МПа составляет менее часа. В момент перекрытия участка в нити трубопровода, содержащей опорожняемый и примыкающие далее по направлению транспорта газа участки до газоперекачивающей станции 51, т.е. от запорно-отключающего устройства 820 до запорно-отключающего устройства 8вх1, присутствует неравномерность давления (характеристика 64 на фиг.4 и фиг.5), при этом на всасе нагнетателя 331 давление составляет около Рвх33=4,20 МПа. Давление в опорожняемом участке для данного типа нагнетателя можно снизить дополнительно, если после выключения нагнетателя сделать выдержку Δt для выравнивания давления в отсоединенной от других нити газопровода на участке от опорожняемого и до запорно-распределительного узла 371 газоперекачивающей станции 51, перекрыв этот участок на время Δt посредством запорно-отключающего устройства 8вх1, после чего может быть выполнена дальнейшая откачка газа посредством открытия запорно-отключающего устройства 8вх1 и повторным включением привода нагнетателя. При выдержке Δt=20-30 мин, с последующим однократным включением нагнетателя 331 возможно снижение давления в опорожняемом участке до уровня около Р20-30=4,20 МПа, (вместо Р20-30=6,50 МПа при перекрытии участка в режиме транспорта газа, т.е. уменьшается на 35% при данном сравнении, или вместо Р20-30=5,18 МПа при перекрытии участка после предварительного выравнивания давления газа до давления во входном коллекторе очередной, по ходу транспорта газа, газоперекачивающей станции, т.е.