Панорамный асинхронный радиоприемник

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к радиоизмерительной технике. Устройство содержит приемную антенну, входную цепь, усилитель высокой частоты, первый асинхронный детектор, гетеродин, первый видеоусилитель, дифференцирующую цепь, первый осциллографический индикатор, блок формирования частотной развертки, фазовращатель на 90°, второй асинхронный детектор, усилитель высокой частоты, второй видеоусилитель, формирователь импульса, ключ, второй видеоусилитель, блок управления, перемножитель и сглаживающую цепь. Принцип работы предлагаемого устройства основан на использовании асинхронного метода приема и измерения несущей частоты импульсных сигналов при быстром поиске по частоте. Технический результат - повышение точности визуального определения несущей частоты и вида модуляции принимаемого сигнала. 4 ил.

Реферат

Предлагаемый радиоприемник относится к радиоизмерительной технике и может быть использован для пассивного радиоконтроля при решении задачи скрытного определения характеристик импульсных сигналов с повышенной временной скрытностью (кратковременные пакетные сигналы, сигналы со скачкообразным изменением частоты и другие импульсные сигналы).

Известны панорамные радиоприемники (авт. свд. СССР №№1.000.930, 1.272.266, 1.354.124, 1.406.506, 1.531.018, 1.557.532, 1.661.661, 1.742.741, 1.832.215; патенты РФ №№2.010.245, 2.025.737, 2.030.750, 2.279.097 и другие).

Из известных панорамных радиоприемников наиболее близким к предлагаемому является устройство для измерения частоты входного сигнала панорамного радиоприемника (патент РФ №2.279.097, G01R 23/10, 2004), которое и выбрано в качестве прототипа.

Следует отметить, что для представления любого сигнала достаточно знать его несущую частоту и двухкомпонентный векторный процесс - комплексную огибающую.

Несмотря на то что несущая частота может быть большой, огибающая остается относительно низкочастотным сигналом, который можно преобразовать в цифровую форму.

Любой сигнал в самой общей форме может быть представлен в следующем виде:

где - комплексная огибающая сигнала;

U(t) - огибающая (изменяющаяся во времени амплитуда) сигнала;

φ(t)=φн(t)+φ0 - фаза сигнала;

φн(t) - нелинейная составляющая фазы;

φ0 - начальная фаза;

ωct - линейная составляющая;

ωс - несущая круговая частота (ωс=2πfc).

С учетом формул Эйлера комплексная огибающая сигнала записывается в виде

При этом сигнал ϑс(t) выразим как вещественную часть комплексного сигнала

.

Рассмотрим комплексную огибающую сигнала при определенных значениях фазы φ(t).

Если фаза сигнала φ(t), изменяясь в некоторые моменты времени, принимает значения либо 0, либо π, то

,

где знак плюс соответствует значению фазы φ1=0, а знак минус - значение фазы φ2=π.

Таким образом, в данном случае комплексная огибающая сигнала является действительной функцией времени, а исходный сигнал может быть записан в виде

,

откуда следует, что сигнал обладает амплитудной модуляцией (AM) и фазовой манипуляцией (ФМн). При этом амплитудная модуляция определяется огибающей сигнала U(t), а фазовая манипуляция - сомножителем cosφ(t), принимающим значение ±1.

Если фаза сигнала φ(f) принимает значение , то комплексная огибающая сигнала является мнимой функцией времени

.

Сигнал в этом случае описывается выражением

и тоже обладает амплитудной модуляцией и фазовой манипуляцией, определяемой сомножителем sinφ(f)=±1.

В общем случае комплексная огибающая сигнала может быть представлена в виде суммы двух составляющих, т.е.

,

где индекс «в» означает действительную (вещественную) часть, а индекс «м» - мнимую.

Из последнего выражения следует, что

,

.

Таким образом, если комплексная огибающая содержит и действительную UB(t), и мнимую UM(t) составляющие, то фаза сигнала φ(t) является произвольной функцией времени и, следовательно, сигнал ϑc(t) обладает частотной (угловой) модуляцией.

Известное устройство позволяет осуществлять визуальный анализ комплексной огибающей принимаемых импульсных сигналов и их несущих частот.

Однако известное устройство весьма чувствительно к сдвигам центральной частоты принимаемого сигнала, что приводит к необходимости расширения полосы пропускания устройства, а следовательно, и к увеличению спектральной плотности шума в указанной полосе пропускания.

Кроме того, сдвиги центральной частоты принимаемого сигнала приводят к нарушению устойчивости осциллограмм на экране осциллографических индикаторов, что приводит к снижению точности визуального определения несущей частоты и вида модуляции (манипуляции) принимаемого сигнала.

Технической задачей изобретения является повышение точности визуального определения несущей частоты и вида модуляции (манипуляции) принимаемого сигнала путем автоматического слежения за центральной частотой принимаемого сигнала и создания устойчивых изображений на экранах осциллографических индикаторов.

Поставленная задача решается тем, что панорамный асинхронный радиоприемник, содержащий в соответствии с ближайшим аналогом последовательно включенные приемную антенну, входную цепь, усилитель высокой частоты, первый асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый видеоусилитель, дифференцирующую цепь и вертикально-отклоняющие пластины первого осциллографического индикатора, горизонтально-отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина фазовращатель на 90°, второй асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, второй видеоусилитель и горизонтально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи формирователь импульса, ключ, второй вход которого соединен с выходом первого видеоусилителя, и вертикально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, при этом управляющие входы входной цепи, усилителя высокой частоты, гетеродина и блока формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока управления, отличается от ближайшего аналога тем, что он снабжен перемножителем и сглаживающей цепью, причем к выходу первого видеоусилителя последовательно подключены перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго видеоусилителя, и сглаживающая цепь, выход которой подключен ко второму входу гетеродина.

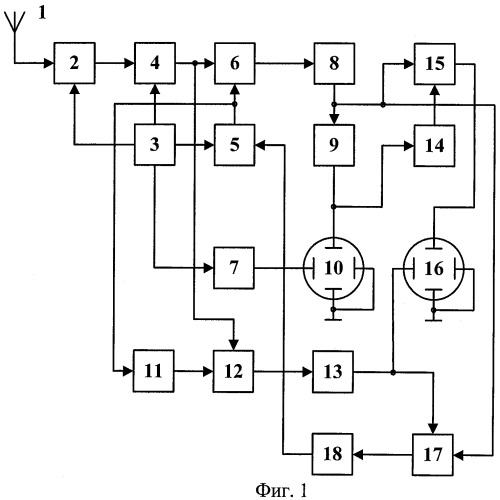

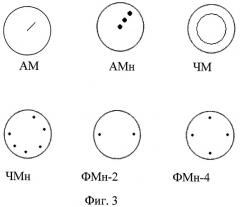

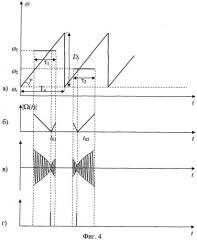

Структурная схема предлагаемого радиоприемника представлена на фиг.1. Вид возможных осциллограмм показан на фиг.2 и 3. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы радиоприемника, изображены на фиг.4.

Панорамный асинхронный радиоприемник содержит последовательно включенные приемную антенну 1, входную цепь 2, усилитель 4 высокой частоты, первый асинхронный детектор 6, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 5, первый видеоусилитель 8, дифференцирующую цепь 9 и вертикально-отклоняющие пластины первого осциллографического индикатора 10, горизонтально-отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока 7 формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина 5 фазовращатель 11 на 90°, второй асинхронный детектор 12, второй вход которого соединен с выходом усилителя 4 высокой частоты, второй видеоусилитель 13 и горизонтально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора 16, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи 9 формирователь 14 импульса, ключ 15, второй вход которого соединен с выходом первого видеоусилителя 8, и вертикально-отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора 16, последовательно подключенные к выходу первого видеоусилителя 8 перемножитель 17, второй вход которого соединен с выходом видеоусилителя 13, и сглаживающая цепь 18, выход которой соединен со вторым входом гетеродина 5. При этом управляющие входы входной цепи 2, усилителя 4 высокой частоты, гетеродина 5 и блока 7 формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока 3 управления.

Принцип работы предлагаемого приемника основан на использовании асинхронного метода приема и измерения несущей частоты импульсных сигналов при быстром поиске по частоте. При этом асинхронные детекторы 6 и 12 обеспечивают перенос огибающей несущей частоты на ноль с разложением на действительную (синфазную) и мнимую (квадратурную) составляющие соответственно.

Для визуального отображения комплексной огибающей предусматривается несколько различных форматов.

Синфазная и квадратурная компоненты на выходах детекторов 6 и 12, представляющие соответственно действительную UB(t) и мнимую UM(t) части комплексной огибающей входного сигнала, могут визуально отображаться в виде осциллограмм в декартовых координатах. Если осциллограмма синхронизируется тактовой частотой принимаемого сигнала с дискретной манипуляцией, то визуальное отображение принимает вид так называемой «глазковой диаграммы».

Более информативным для сигналов с цифровой модуляцией оказывается векторный формат-представление комплексной огибающей в полярных координатах на комплексной плоскости. Модуль вектора отражает мгновенную амплитуду (огибающую) сигнала, а угол - текущее значение фазы. Анализ траекторий комплексного вектора при изменении времени позволяет распознать вид модуляции и оценить ее параметры.

Приемник работает следующим образом.

Поиск импульсных сигналов в заданном диапазоне частот Df осуществляется с помощью блока 3 управления, который периодически с периодом Тп изменяет по линейному закону частоту гетеродина 5 (фиг.4, а)

,

где Uг, ωг, φг, Тп - амплитуда, начальная частота, начальная фаза и период повторения частоты гетеродина;

- скорость изменения частоты гетеродина (скорость перестройки).

Принимаемый импульсный сигнал, например, на частоте ω1 (фиг.4, а)

где U1, ω1, φ1, τ1 - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала, после прохождения приемной антенны 1, входной цепи 2 и усилителя 4 высокой частоты одновременно поступает на первые входы асинхронных детекторов 6 и 12, на вторые входы которых подается напряжение ϑг(t) гетеродина 5 непосредственно и через фазовращатель 11 на 90° соответственно.

Характер изменения частоты гетеродина 5 задается блоком 3 управления, который осуществляет одновременно перестройку входной цепи 2, усилителя 4 высокой частоты, гетеродина 5 и блока 7 формирования частотной развертки, при этом соблюдается условие Uг>>U1. Асинхронные детекторы 6 и 12 обеспечивают перенос огибающей несущей частоты на ноль с разложением на действительную UB(t) и мнимую UM(t) составляющие соответственно.

На выходах асинхронных детекторов образуются частотно-модулированные колебания с разностной частотой Ω(t) (фиг.4, б)

которые выделяются видеоусилителями 8 и 13 соответственно.

При отсчете времени с момента, когда Ω(t) проходит через нулевое значение (ωгt+πγt2=ω1), колебания на выходах асинхронных детекторов 6 и 12 можно представить выражениями

,

,

где φ0 - случайная начальная фаза разностного колебания в момент времени t=0; Um(t) - огибающая импульсного сигнала на выходе асинхронных детекторов 6 и 12.

Обозначая момент нулевых биений через t01, колебание на выходах асинхронных детекторов 6 и 12 можно представить в следующем виде:

,

Указанные колебания при |πγ(t-t01)2|>>1 имеет форму, близкую к

синусоидальной в пределах одного цикла, а при |πγ(t-t01)2|<1 форма колебаний сильно искажается, причем характер искажений определяется начальной фазой φ0.

Минимальное значение Ω(t) равно

.

Длительность этой области колебаний приблизительно равна

Колебание UB(t) с выхода видеоусилителя поступает на вход дифференцирующей цепи 9, на выходе которой образуется напряжение (фиг.4, в)

Отсюда видно, что в момент нулевых биений после дифференцирующей цепи 9 напряжение равно нулю.

Обозначим φ(t)=φ0-πγ(t-t01)2,

тогда

U′B(t)=2U′m(t)πγ(t-t01)sinφ(t).

Используя эту особенность, можно определить более точно мгновенную частоту частотно-модулированного сигнала. Отсчет указанной частоты осуществляется путем визуального наблюдения на экране осциллографического индикатора 10 с линейной разверткой напряжения U′B(t) (фиг.2) и калиброванных меток времени. При этом погрешность в измерении частоты составляет (0,5-1%) от всего рабочего диапазона Df.

В момент нулевых биений формирователем 14 формируется импульс (фиг.4, г), который поступает на управляющий вход ключа 15 и открывает его. В исходном состоянии ключ 15 всегда закрыт. При этом низкочастотные напряжения с выходов видеоусилителей 8 и 13 поступают на вертикально-отклоняющие и горизонтально-отклоняющие пластины осциллографического индикатора 16, формируя на его экране изображение, особенности которого путем визуального наблюдения используются для определения вида модуляции принимаемого сигнала.

Однако это возможно только при устойчивом изображении на экране осциллографического индикатора 16. Но при сдвигах центральной частоты принимаемого сигнала нарушается устойчивое изображение на экранах осциллографических индикаторов 10 и 16, что приводит к невозможности визуального определения несущей частоты и вида модуляции (манипуляции) принимаемого сигнала или к снижению точности визуального определения указанных параметров.

Для слежения за центральной частотой принимаемого сигнала используются перемножитель 17 и сглаживающая цепь 18.

Низкочастотные напряжения с выходов видеоусилителей 8 и 13 поступают на два входа перемножителя 17. Сигнал рассогласования, формируемый на выходе перемножителя 17, фильтруется в сглаживающей цепи 18 и воздействует на второй управляющий вход гетеродина 5 таким образом, чтобы низкочастотные напряжения в обоих каналах квадратурной схемы были одинаковыми. Такая квадратурная схема асинхронного радиоприемника менее чувствительна к уходам центральной частоты принимаемого сигнала, так как они отслеживаются гетеродином 5 в замкнутом кольце автоподстройки перед тем, как низкочастотные напряжения подаются на вертикально-отклоняющие и горизонтально-отклоняющие пластины осциллографического индикатора 16.

Следует отметить, что задача определения вида модуляции принимаемого сигнала рассматривается как задача определения характера функций Um(t) и φ(t), которые в зависимости от способа кодирования передаваемой информации могут иметь как непрерывный, так и дискретный характер. Возможный вид осциллограмм для сигналов с различными видами модуляции (манипуляции) показан на фиг.3.

Описанная выше работа приемника соответствует случаю приема импульсного сигнала на частоте ω1 (фиг.4, а).

Если импульсный сигнал принимается на частоте ω2, например, то работа приемника происходит аналогичным образом.

Панорамный асинхронный радиоприемник позволяет исключить прием ложных сигналов (помех) по дополнительным (зеркальному, комбинационным и интермодуляционным) каналам и визуально определить вид модуляции (манипуляции) принимаемого импульсного сигнала. Это достигается тем, что спектр принимаемого импульсного сигнала высокой частоты переносится в область нулевой частоты с разложением огибающей на действительную и мнимую составляющие соответственно.

Панорамный асинхронный радиоприемник выполняет функцию векторного анализатора и в отличие от измерителей, которые оперируют со скалярными (одномерными) процессами, обрабатывает комплексные огибающие, представляющие амплитуду и фазу принимаемого импульсного сигнала. Это позволяет исследовать амплитудные и фазовые спектры, а также одновременно выделять амплитуду, фазу и частоту принимаемого импульсного сигнала и отображать их в виде спектральных, временных или векторных диаграмм.

Таким образом, предлагаемый панорамный асинхронный радиоприемник по сравнению с прототипом обеспечивает повышение точности визуального определения несущей частоты и вида модуляции (манипуляции) принимаемого сигнала. Это достигается автоматическим слежением за центральной частотой принимаемого сигнала и созданием устойчивых изображений на экранах осциллографических индикаторов.

Панорамный асинхронный радиоприемник, содержащий последовательно включенные приемную антенну, входную цепь, усилитель высокой частоты, первый асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый видеоусилитель, дифференцирующую цепь и вертикально отклоняющие пластины первого осциллографического индикатора, горизонтально отклоняющие пластины которого соединены с выходом блока формирования частотной развертки, последовательно подключенные к выходу гетеродина фазовращатель на 90°, второй асинхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, второй видеоусилитель и горизонтально отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, последовательно подключенные к выходу дифференцирующей цепи формирователь импульса, ключ, второй вход которого соединен с выходом первого видеоусилителя, и вертикально отклоняющие пластины второго осциллографического индикатора, при этом управляющие входы входной цепи, усилителя высокой частоты, гетеродина и блока формирования частотной развертки соединены с соответствующими выходами блока управления, отличающийся тем, что он снабжен перемножителем и сглаживающей цепью, причем к выходу первого видеоусилителя последовательно подключены перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго видеоусилителя, и сглаживающая цепь, выход которой подключен к второму входу гетеродина.