Присоединительный элемент для конца круглого, в частности трубчатого, предмета

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к присоединительному элементу для соединения с концом круглого предмета. Устройство содержит основной корпус, зажимной элемент, удерживающий элемент, а также уплотняющий элемент. Зажимной элемент - если смотреть в направлении вдвигания предмета - имеет в примыкании к первому внутреннему, расширяющемуся в виде усеченного конуса поверхностному участку второй приблизительно цилиндрический поверхностный участок, а между обоими этими поверхностными участками - по меньшей мере, один позиционирующий элемент. Удерживающий элемент на обращенной к зажимному элементу стороне имеет ориентированную зеркально к поверхностным участкам зажимного элемента первую приблизительно цилиндрическую и вторую, выполненную в виде усеченного конуса поверхностные области. В исходном положении цилиндрическая поверхностная область удерживающего элемента прилегает в отдельных зонах к цилиндрическому поверхностному участку зажимного элемента и удерживающий элемент взаимодействует с позиционирующим элементом зажимного элемента. Также имеется описание уплотняющего элемента для присоединительного элемента. Изобретение повышает надежность соединения. 2 н. и 46 з.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Изобретение касается присоединительного элемента для зажимного соединения с концом круглого, в частности трубчатого, предмета, как это описано в ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.

DE 8705276 U1 описывает присоединительный элемент для зажимного соединения с концом круглого предмета. Этот присоединительный элемент имеет корпус, в котором расположено сквозное отверстие с выполненной в нем резьбой. Кроме того, присоединительный элемент включает в себя винтовую часть, которая также имеет сквозное отверстие и снабжена внешней резьбой, которая может вкручиваться в выполненную в корпусе внутреннюю резьбу. Дополнительно, присоединительный элемент также включает в себя кольцо, которое снабжено продольным шлицом, а также выполнено с возможностью радиального деформирования вовнутрь и также имеет сквозное отверстие. Перед монтажом присоединительного элемента кольцо удерживается в винтовой части посредством одного своего конца, который входит в противолежащий торцевому заплечику конец сквозного отверстия винтовой части. Для этого винтовая часть в области сквозного отверстия - исходя от противолежащей торцевому заплечику кольцевой торцевой поверхности - имеет следующие одно за другим первое выполненное в виде усеченного конуса отверстие, первое выполненное цилиндрическим отверстие с диаметром D1, а также второе выполненное цилиндрическим отверстие с диаметром D2, причем диаметр D2 больше, чем диаметр D1. Оба образованных цилиндрическими отверстия соединены друг с другом посредством радиального уступа. В примыкании к ним сформировано второе выполненное в виде усеченного конуса отверстие и третье выполненное цилиндрическим отверстие с диаметром D3, причем диаметр D3 меньше, чем диаметр D1. На внешней поверхности кольца - исходя от обращенной от винтовой части торцевой поверхности до обращенной к винтовой части торцевой поверхности - следуя один за другим предусмотрены первый цилиндрический участок с диаметром D5, первая сужающаяся в виде усеченного конуса поверхность, второй цилиндрический участок с диаметром D6, причем этот диаметр выполнен меньшим, чем диаметр D5, вторая расширяющаяся в виде усеченного конуса поверхность и третий цилиндрический участок с диаметром D7. При этом диаметр D7 выполнен меньшим, чем диаметр D5, и большим, чем диаметр D6. В примыкании к третьему цилиндрическому участку предусмотрена третья сужающаяся в виде усеченного конуса поверхность, которая имеет одинаковую конусность с первой сужающейся в виде усеченного конуса поверхностью. В смонтированном состоянии оба цилиндрических отверстия винтовой части с диаметрами D1 и D2 взаимодействуют со вторым и третьим цилиндрическими участками кольца с диаметрами D6 и D7. Кольцо - если смотреть относительно винтовой части в направлении продольной оси - в смонтированном состоянии удерживается продольно подвижным в определенных пределах в поднутрении. При этом радиальный уступ винтовой части и вторая расширяющаяся в виде усеченного конуса поверхность образуют упор.

Другие присоединительные элементы стали известны из DE 2259850 A1, DE 8223557 U1, EP 0118656 A1, FR 2437560 A1, US 4220359 A и US 5558375 A.

Различные уплотняющие элементы для присоединительных элементов известны из WO 98/37351 A1, US 2647770 A и US 3195902 А. При этом уплотняющие элементы имеют основное тело и, по меньшей мере, одну образованную по периферии окружную и предусмотренную для прилегания к подлежащему уплотнению предмету уплотняющую область, причем уплотняющая область - если смотреть в ориентированной перпендикулярно продольной оси плоскости по периферии - имеет различные расстояния до этой плоскости. Кроме того, сам уплотняющий элемент может иметь волнистую форму - если смотреть по периферии.

Из DE 8223557 U1 известно зажимное соединение для гладкого круглого тела, в частности, трубы или стержня, с резьбовым трубчатым телом и винтовым телом, в котором между гладким круглым телом, выполненной в виде усеченного конуса внутренней поверхностью винтового тела и упора на круглом теле расположено зажимное кольцо, которое на своем ориентированном радиально вовнутрь плоскостном участке имеет кромки для заклинивания во внешнюю поверхность гладкого круглого тела. Зажимное кольцо предварительно напряжено радиально вовнутрь за счет пружинного усилия, причем для изготовления соединения должно лишь затягиваться винтовое тело. Для уплотнения резьбового трубчатого тела и гладкого круглого тела во внутренней поверхности резьбового трубчатого тела расположен кольцеобразно выполненный и отделенный от резьбового пространства приемный элемент для приема уплотнения. Кроме того, уплотнение выполнено с возможностью сдавливания вследствие вдвигания трубы. При этом недостаток следует усматривать в монтажных расходах для сборки отдельных частей для образования всего подготовленного для использования зажимного устройства.

Из DE 8306170 U1 известно другое стыковочное устройство для герметичного и разъемного соединения труб из податливого материала, в частности, пластиковых труб. При этом, предусмотрено основное тело для приема трубы, причем конец трубы, смежный с внешней торцевой поверхностью, охватывается с зазором опорным кольцом, на которое опирается уплотнение. С этим уплотнением на обращенной от опорной поверхности стороне сопряжен диск скольжения и разрезное зажимное кольцо, причем зажимное кольцо снабжено снаружи клиновой поверхностью, которая опирается на коническую внутреннюю поверхность кольцеобразной, выполненной с возможностью вкручивания во внутреннее пространство основного тела винтовой части. Для лучшего уплотнения снаружи к конической внутренней поверхности винтовой части также прилегает уплотняющее кольцо, внутренний конус которого расширяется от вкручиваемого конца к обращенному к внешней торцевой поверхности трубчатого конца концу. Кроме того, винтовая часть на введенном в основное тело конце имеет внешнюю цилиндрическую направляющую поверхность. В области цилиндрической внешней поверхности с целью уплотнения дополнительно предусмотрено другое уплотнение.

Другое прочное на растяжение трубчатое соединение известно из DE 4422564 С1 и DE 10340477 В3. Это прочное на растяжение трубчатое соединение служит для подключения состоящего из мягкого полимерного материала трубопровода к металлической муфте при содействии стопорного кольца, которое снабжено на внутреннем диаметре обеспечивающими высокофрикционное соединение средствами и которое выполнено в виде разрезного по периферии расширяемого зажимного кольца. Это стопорное кольцо вложено во внутреннюю окружную канавку и своей внутренней окружной поверхностью, по меньшей мере, опосредовано воздействует на боковую поверхность трубы. Кроме того, конические окружные контактные поверхности между стопорным кольцом и канавкой муфты сужаются к входному отверстию муфты. Стопорное кольцо относительно своих размеров (внешнего и внутреннего диаметров, ширины шлица) согласовано с муфтой и подлежащей присоединению трубой так, что его удерживающее усилие определено его упругим предварительным натяжением относительно трубы и аксиальными растягивающими усилиями в трубчатом соединении. Кроме того, стопорное кольцо согласно DE 4422564 С1 имеет опорные поверхности для распорного инструмента, которые в случае вставленного стопорного кольца доступны со стороны входного отверстия муфты. На своем указывающем наружу краю стопорное кольцо имеет опорные поверхности для монтажного вспомогательного тела, которое удерживает стопорное кольцо в муфте таким образом, что подлежащая присоединению труба может вводиться бесконтактно через расширенное стопорное кольцо. В случае DE 10340477 В3 отказались от опорных поверхностей для распорного инструмента и от опорных поверхностей для монтажного вспомогательного тела, а также от него самого, причем обеспечивающие высокофрикционное соединение средства выполнены на стопорном кольце в виде по существу кольцеобразно окружающих ребер. При этом, по меньшей мере, одно из этих ребер снабжено выполненными в окружном направлении короткими реброобразными выступами, которые относительно ребра радиально увеличиваются в направлении продольной оси.

В основе настоящего изобретения лежит задача создания присоединительного элемента названного в начале типа, сборка которого, а также процесс монтажа которого на предмете должны просто и надежно осуществляться.

Эта задача изобретения решается за счет того, что зажимной элемент - если смотреть в направлении вдвигания предмета - в примыкании к первому внутреннему, расширяющемуся в виде усеченного конуса поверхностному участку включает в себя второй приблизительно цилиндрический поверхностный участок, а между обоими этими поверхностными участками образован, по меньшей мере, один позиционирующий элемент, причем удерживающий элемент на обращенной к зажимному элементу стороне в области внешней поверхности включает в себя зеркальную первому расширяющемуся в виде усеченного конуса поверхностному участку и ориентированную ко второму приблизительно цилиндрическому поверхностному участку зажимного элемента первую приблизительно цилиндрическую и вторую выполненную в виде усеченного конуса поверхностные области и в исходном положении приблизительно цилиндрическая поверхностная область удерживающего элемента, по меньшей мере, в отдельных зонах прилегает к приблизительно цилиндрическому поверхностному участку зажимного элемента и удерживающий элемент взаимодействует с позиционирующим элементом зажимного элемента. Неожиданное обеспеченное признаками пункта 1 формулы изобретения преимущество заключается в том, что за счет взаимодействия цилиндрического поверхностного участка зажимного элемента с цилиндрической поверхностной областью удерживающего элемента может достигаться предварительное позиционирование или, соответственно, удержание удерживающего элемента на зажимном элементе и таким образом вставка этих предварительно соединенных компонентов может осуществляться совместно и просто в основной корпус без дополнительных затрат на ориентирования и позиционирование, а также без дополнительных вспомогательных средств и, соответственно, специальных инструментов. Более того, не требуется никаких специальных инструментов для того, чтобы достичь взаимного предварительного позиционирования удерживающего элемента относительно зажимного элемента. Вследствие этого, для пользователя создается модуль, который может просто надвигаться на предмет и, соответственно, устанавливать его в присоединительном элементе. За счет обоюдного взаимодействия удерживающего элемента с зажимным элементом как облегчается предварительный монтаж, так и в случае применения обеспечивается возможность простого соединения с предметом. Посредством выполненных цилиндрическими поверхностей возможно простое, взаимное относительное смещение между зажимным элементом и удерживающим элементом до достижения или, соответственно, до упора удерживающего элемента в позиционирующий элемент зажимного элемента. В этой позиции оба предварительно смонтированных таким образом компонента вставляются в основной корпус, как это возможно с помощью системы с резьбой.

Также предпочтительны другие варианты осуществления согласно пунктам 1-4, так как за счет этого возможны различные приемные пространства с дополнительными, согласованными друг с другом упорами во взаимодействии подлежащих вставке в основной корпус компонентов. Вследствие этого могут просто определяться относительные пути смещения между компонентами для того, чтобы обеспечить возможность безупречного функционирования присоединительного элемента.

Кроме того, предпочтительно выполнение согласно пункту 5, так как за счет этого может создаваться надежное уплотнение в области внешней поверхности предмета.

Посредством выполнения согласно пункту 6 возможно оберегание имеющегося во внутреннем пространстве трубопровода или, соответственно, предмета давления от других подлежащих вставке в основной корпус компонентов.

В соответствии с другими вариантами осуществления согласно пунктам 7-10 при применении круглого кольцевого уплотнения в качестве уплотняющего элемента создается возможность уменьшения необходимого для вдвигающего движения усилия, так как - если смотреть по периферии - в начале вдвигающего движения осуществляется только в отдельных зонах надвигание уплотняющего элемента на предмет и лишь при дальнейшем вдвигании осуществляется полная герметизация предмета на его внешней поверхности. Посредством дополнительного расположения выполненного в виде канавки углубления в области внутренней поверхности может достигаться еще лучшая фиксация по месту уплотняющего элемента, в частности круглого кольцевого уплотнения.

Кроме того, предпочтительно выполнение уплотняющего элемента согласно пункту 11, так как за счет различных расстояний уплотняющей области от перпендикулярной продольной оси плоскости в начале вставочного движения предмета в присоединительный элемент уплотняющий элемент не по всей периферии прилегает к внешней поверхности, вследствие чего требуются еще менее значительные усилия вдвигания для осуществления вставочного движения. Посредством этих смещенных друг относительно друга в аксиальном направлении расстояний между входящими в зацепление с принимаемым предметом уплотняющими областями осуществляется непрерывное деформирование уплотняющего элементе, причем в случае расположенной в упомянутой плоскости уплотняющей поверхности или, соответственно, уплотняющей области необходимо существенно более высокое усилие вставки для предмета.

Посредством выполнения согласно пункту 12 может достигаться симметричное распределение смещенных в аксиальном направлении относительно ориентированной перпендикулярно продольной оси плоскости уплотняющих областей.

Также предпочтительно усовершенствование согласно пункту 13 или 14, так как за счет этого могут просто приниматься во внимание различные условия вставки в отношении параметра уплотнения, а также уплотняющей поверхности.

Выполнение согласно пункту 15 позволяет точную установку уплотняющей области, если смотреть по периферии предмета.

Наконец, также предпочтительно выполнение, которое описано в пункте 16, так как за счет этого в области внешней поверхности уплотняющего элемента может создаваться тип лабиринтного уплотнения, вследствие чего в этой области может достигаться более высокое уплотняющее действие между уплотняющим элементом и основным корпусом.

Предпочтительны также усовершенствования согласно пунктам 17 или 18, так как за счет них становиться возможным прием вводимого предмета в основном корпусе и несмотря на это предмет для достижения предварительно заданной позиции может вдвигаться в основной корпус. Вследствие этого обеспечивается, что расположенный в основном корпусе уплотняющий элемент полностью охватывает внешнюю поверхность предмета.

В случае выполнений согласно пунктам 19-22 преимущество состоит в том, что в области внутренней поверхности зажимного элемента создаются различные участки для взаимодействия с удерживающим элементом, чтобы исходя из исходного положения обеспечивать возможность деформации удерживающего элемента со связанным с ней зацеплением (врезанием) в подлежащий удержанию предмет. Вследствие этого создаются управляющие кулачки между компонентами, которые во взаимодействии гарантируют безупречное функционирование присоединительного элемента.

Посредством усовершенствования согласно пункту 23 достигается то, что осуществляется чувствительная регулировка и тем самым соединяющее зажимание введенного в присоединительный элемент предмета во взаимосвязи с удерживающим элементом.

Посредством выполнения согласно пункту 24 или 25 через подлежащую преодолению дистанцию между заплечиком и концевой областью удерживающего элемента может устанавливаться вставочное движение зажимного элемента в основной корпус, вследствие чего взаимодействующие поверхности между зажимным элементом и удерживающим элементом после полной вставки зажимного элемента в основной корпус способствуют определенному положению сцепления.

Также предпочтительно выполнение согласно пункту 26, так как за счет этого может достигаться экономящее место выполнение присоединительного элемента при достаточно высоких противодействующих усилиях.

Согласно выполнению, описанному в пункте 27 или 28, предусмотренные для взаимодействия поверхностные области уменьшаются в своей поверхностной протяженности, вследствие чего процесс сцепления со связанным с ним вставочным движением зажимного элемента в основной корпус существенно облегчается.

При этом оказывается предпочтительным выполнение согласно пункту 29 или 30, поскольку за счет него между зажимным элементом и удерживающим элементом становиться возможной в известной степени другая возможная в аксиальном направлении регулировка, которая проявляется между первым и вторым положением сцепления.

Согласно предпочтительному усовершенствованию согласно пунктам 31-33 дополнительно к взаимодействию удерживающего элемента с позиционирующим элементом на зажимном элементе создается упорное ограничение для вставочного движения в основной корпус предварительно смонтированных компонентов, а именно зажимного элемента и удерживающего элемента. Одновременно с этим также может достигаться лучшее распределение давления в направлении к продольной оси во взаимодействии с зажимным элементом.

Также имеет преимущество выполнение согласно пункту 34 или 35, так как за счет этого в этой частичной области удерживающего элемента также создается уменьшение взаимодействующих поверхностей, вследствие чего до достижения первого положения сцепления большей частью устраняется взаимное зацепление между выступом и зажимным элементом. Согласно пункту 36 в ходе предварительного монтажа удерживающего элемента и зажимного элемента достигается надежная фиксация между обоими этими компонентами для того, чтобы таким образом для вставочного движения обоих этих предварительно смонтированных компонентов в основной корпус достичь рабочего процесса без каких-либо повреждений и помех.

В случае выполнений согласно пунктам 37-41 достигается лучшая фиксация по месту уплотняющего элемента внутри основного корпуса. Кроме того, за счет этого при нагружении давлением предотвращается выход уплотняющего элемента в направлении расширенного в поперечном сечении, смещенного в направлении вдвигания участка. Вследствие этого, во всех случаях гарантировано, что между предметом и основным корпусом может быть постоянно обеспечено хорошее уплотняющее действие. Кроме того, за свет этого также во время сборки присоединительного элемента достигается лучшее центрирование удерживающего элемента на обращенной от зажимного элемента стороне. Вследствие этого предотвращается перекашивание или наклон удерживающего элемента относительно продольной оси.

При этом возможны также выполнения согласно пунктам 42-45, посредством которых достигается еще лучшая фиксация между внешней поверхностью предмета и удерживающего элемента. Посредством имеющегося на отдельных зонах, а также смещенного расположения стопорных элементов могут также еще лучше уравновешиваться у предмета отклонения в размерах поперечных сечений, повреждения или тому подобное.

Выполнение по пункту 46 обеспечивает возможность того, что уже в первом положении сцепления обеспечивается передача усилий и связанное с этим лучшая фиксация предмета в удерживающем элементе.

Предпочтительны также выполнения согласно пунктам 47 или 49, так как за счет этого создается предварительно заданный дополнительный ход смещения между удерживающим элементом и зажимным элементом, причем при этом еще осуществляется дополнительное изменение поперечного сечения удерживающего элемента относительно предмета для еще лучшей фиксации по месту.

Наконец, также возможно выполнение, описанное в пункте 50, так как за счет него предотвращается другое относительное смещение удерживающего элемента относительно удерживающего элемента в аксиальном направлении. Вследствие этого, также предотвращается слишком сильная соответствующая поперечному сечению деформация предмета.

Далее, изобретение поясняется более подробно посредством примеров осуществления, представленных на чертежах, на которых показано:

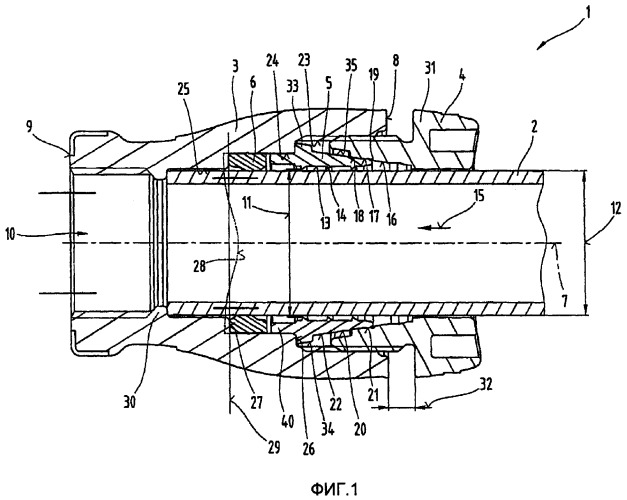

фиг.1 - присоединительный элемент в исходном положении, в аксиальном разрезе и в упрощенном представлении;

фиг.2 - присоединительный элемент согласно Фиг.1 в первом положении сцепления;

фиг.3 - присоединительный элемент согласно Фиг.1 и 2 во втором положении сцепления;

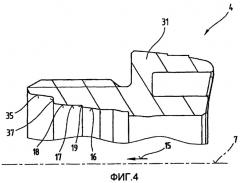

фиг.4 - частичная область зажимного элемента согласно Фиг.1-3, в аксиальном разрезе и увеличенном представлении;

фиг.5 - частичная область удерживающего элемента согласно Фиг.1-3, в аксиальном разрезе и в увеличенном представлении;

фиг.6 - другое выполнение присоединительного элемента в аксиальном разрезе и в упрощенном представлении;

фиг.7 - другое выполнение присоединительного элемента в аксиальном разрезе и в упрощенном представлении;

фиг.8 - уплотняющий элемент для присоединительного элемента, в аксиальном разрезе и в упрощенном представлении;

фиг.9 - другое выполнение удерживающего элемента, в упрощенном представлении;

фиг.10 - удерживающий элемент согласно фиг.9 в аксиальном разрезе;

фиг.11 - другое выполнение зажимного элемента, в аксиальном разрезе и в упрощенном представлении.

Вначале следовало бы отметить, что в по-разному описанных вариантах осуществления одинаковые части снабжены одинаковыми ссылочными позициями и, соответственно, одинаковыми названиями компонентов, причем содержащееся во всем описании раскрытие по смыслу может переноситься на одни и те же части с одинаковыми ссылочными позициями и, соответственно, одинаковыми названиями компонентов. Также выбранные в описании сведения о положении, как например, верхнее, нижнее, боковое и т.п. относятся к непосредственно описанной и представленной фигуре и при изменении положения должно переноситься по смыслу на новое положение. Кроме того, также отдельные признаки или комбинации признаков из показанных и описанных различных примеров осуществления сами по себе представляют собой самостоятельные, изобретательные и соответствующие изобретению решения.

На Фиг.1-5 показан один возможный и в данном случае сам по себе самостоятельный вариант осуществления присоединительного элемента 1 для зажимного соединения с концом круглого, в частности, трубчатого предмета 2. В случае предмета 2 речь идет, по меньшей мере, о стандартных трубопроводах из полимерного материала, на которые для монтажа должен просто надвигаться присоединительный элемент 1 и удерживаться или, соответственно, закрепляться на предмете 2 прочно на растяжение в аксиальном направлении. Однако, также возможны металлические материалы и/или сплавы или, соответственно, смеси из них для образования предмета 2. Точно также возможна комбинация различных материалов друг с другом.

Присоединительный элемент 1 образован из нескольких компонентов и включает в себя выполненный в виде втулки основной корпус 3, зажимной элемент 4, по меньшей мере, один удерживающий элемент 5, а также предпочтительно один уплотняющий элемент 6, который расположен внутри основного корпуса 3. Основной корпус 3 имеет продольную ось 7, которая здесь проходит между расположенными на расстоянии друг от друга первой и второй концевыми областями 8, 9. Кроме того, основной корпус 3 окружает, по меньшей мере, одну приемную камеру 10, в которую вставлены зажимной элемент 4 в отдельных зонах, а также удерживающий элемент 5 и уплотняющий элемент 6.

Зажимной элемент 4 выполнен с возможностью смещения в направлении продольной оси 7 относительно основного корпуса 3 при взаимном геометрически замкнутом зацеплении, причем это может осуществляться, например, известным образом за счет резьбовой системы.

Удерживающий элемент 5 может иметь в области своей периферии, по меньшей мере, одно место прерывания, которое выполнено в форме шлица или зазора. Это описанное место прерывания может, но не должно быть обязательно предусмотрено и его наличие зависит от выбранного материала удерживающего элемента 5. Вследствие того, что сам зажимной элемент 4 предусмотрен для взаимодействия с удерживающим элементом 5, удерживающий элемент 5 при необходимости вместе с зажимным элементом 4 в предварительно смонтированном положении может просто вставляться в основной корпус 3.

Так, на Фиг.1 представлено так называемое исходное положение, в котором зажимной элемент 4 вместе с удерживающим элементом 5 расположен в предварительно установленной позиции, в которой предмет 2 может просто вдвигаться.

Предварительный монтаж присоединительного элемента 1 для достижения исходного положения может осуществляться таким образом, что в основной корпус 3 вначале вставляется или, соответственно, вдвигается уплотняющий элемент 6. Вслед за ним удерживающий элемент 5 собирается с зажимным элементом 4 в единый модуль и оба эти компонента совместно вставляются в основной корпус 3. Если удерживающий элемент 5 образуется с расширяющим, направленным на обращенную от продольной оси 7 сторону радиальным усилием, то для процесса монтажа на зажимной элемент 4 оказывается достаточное удержание или, соответственно, удерживающее усилие.

Для облегченной вставки предмета 2 в присоединительный элемент 1, в частности, в удерживающий элемент 5, предпочтительно, если внутреннее поперченное сечение 11 удерживающего элемента 5, по меньшей мере, равно, однако предпочтительно больше, чем внешнее поперечное сечение 12 вставляемого предмета 2. В показанном здесь примере осуществления удерживающий элемент 5 выполнен в виде втулки и удерживается с ориентированным в направлении на зажимной элемент радиальным предварительным натяжением в этом зажимном элементе.

Для улучшенного взаимного зацепления удерживающего элемента 5 на внешней поверхности предмета 2 предпочтительно, если на удерживающем элементе 5 на обращенной к продольной оси 7, внутренней поверхности 13 расположен, по меньшей мере, один выступающий из него стопорный элемент 14. Этот стопорный элемент 14 может быть образован посредством повышающего трение сцепления средства, например, покрытием из корунда, выполненными по типу зубьев выступами или прокладками. Предпочтительно, если смотреть по периферии, расположено несколько стопорных элементов 14, причем они также могут быть образованы, например, непрерывными по периферии, выступающими в направлении к продольной оси 7 стопорными кольцами. Форма поперечного сечения стопорного элемента или элементов 14 - если смотреть в аксиальном разрезе - выбрана известным образом так, что позволяется внедрение его во внешнюю поверхность предмета 2 и более того предотвращается вытягивающее движение предмета 2 из удерживающего элемента 5. Более того, если смотреть в направлении продольной оси 7, несколько таких стопорных элементов 14 могут быть расположены один за другим, а также на расстоянии друг от друга.

Исходное положение отдельных образующих присоединительный элемент 1 компонентов перед введением предмета 2 или, соответственно, надвигания на него может также рассматриваться как состояние поставки, в котором присоединительный элемент 1 представляет собой предварительно смонтированный конструктивный модуль. Тем самым, пользователь может просто и без других дополнительных операций манипулирования надвигать предварительно смонтированный таким образом модуль на предмет 2 до предварительно заданного положения и затем зажимной элемент 4 перемещается относительно основного корпуса 3 в направлении продольной оси 7 для того, чтобы достичь представленного на Фиг.2 первого положения сцепления для присоединительного элемента 1 на предмете 2.

Дополнительно на Фиг.1 еще представлено стрелкой направление 15 вдвигания, которое показывает направление, в котором предмет 2 вдвигается или, соответственно, вводиться в присоединительный элемент 1.

На Фиг. 4 и 5 оба вызывающих зажимание предмета 2 компонента, а именно зажимной элемент 4 и удерживающий элемент 5 представлены в дистанцированном друг от друга положении.

Зажимной элемент 4 имеет, если смотреть в направлении 15 вдвигания предмета 2, несколько, расположенных последовательно друг за другом поверхностных участков 16-18. Первый, если смотреть в направлении 15 вдвигания, поверхностный участок 16 относительно продольной оси 7 выполнен ближе всего к ней. Этот первый поверхностный участок 16 выполнен, если смотреть в направлении 15 вдвигания, расширенным в виде усеченного конуса, причем в примыкании к нему выполнен второй поверхностный участок 17, который здесь ориентирован приблизительно цилиндрически относительно продольной оси 7. Таким образом, первый поверхностный элемент 16 образован сужающимся в виде усеченного конуса на обращенной от основного корпуса стороне. Кроме того, из представления согласно Фиг.4 также можно видеть, что между обоими поверхностными участками 16 и 17 выполнен, по меньшей мере, один позиционирующий элемент 19. Расположенный на зажимном элементе 4 позиционирующий элемент 19 в случае показанного здесь примера осуществления образован посредством, по меньшей мере, одного выступающего в направлении к продольной оси 7 и за второй выполненный приблизительно цилиндрическим поверхностный участок 17 уступ.

Удерживающий элемент 5 имеет на обращенной к зажимному элементу 4 стороне в области своей внешней поверхности 20 первую ориентированную зеркально к первому расширяющемуся в виде усеченного конуса поверхностному участку 16 и второму приблизительно цилиндрическому поверхностному участку 17 зажимного элемента 4 первую приблизительно цилиндрическую и вторую выполненную в виде усеченного конуса поверхностные области 21, 22.

В представленном на Фиг.1 исходном положении приблизительно цилиндрическая поверхностная область 21 удерживающего элемента 5, по меньшей мере, в отдельных зонах прилегает к также выполненному приблизительно цилиндрически поверхностному участку 17 зажимного элемента 4, причем дополнительно в этом положении удерживающий элемент 5 еще взаимодействует с позиционирующим элементом 19 зажимного элемента 4. Кроме того, посредством описанного ранее радиального усилия предварительного натяжения удерживающего элемента 5 в направлении зажимного элемента 4 при взаимодействии выполненного цилиндрически поверхностного участка 16 с также выполненной цилиндрически поверхностной областью 21 достигается предварительно позиционированное удержание обоих компонентов друг относительно друга. Посредством прилегания удерживающего элемента 5 к позиционирующему элементу 19 или, соответственно, опирания на него предварительно задается относительное положение между зажимным элементом 4 и удерживающим элементом 5 для исходного положения.

Кроме того, посредством описанного ранее усилия предварительного натяжения удерживающего элемента 5 существенно облегчается вдвигание или, соответственно, введение предмета 2 в присоединительный элемент 1, в частности, в удерживающий элемент 5, поскольку в течение этой операции предотвращено окружное непрерывное прилегание предмета 2 к удерживающему элементу 5, в частности, к его стопорному элементу 14 или стопорным элементам 14.

Окруженная основным корпусом 3 приемная камера 10, если смотреть в направлении 16 вдвигания предмета 2, а также в аксиальном разрезе, исходя от первой концевой области 8 выполнена ступенчато сужающейся в направлении второй концевой области 9. В показанном здесь примере осуществления посредством этого ступенчатого сужения образуется несколько расположенных последовательно друг за другом участков 23-25, которые предпочтительно выполнены приблизительно цилиндрическими. В переходной области между ступенчатыми участками 23 и 24, а также 24 и 25 образованы ориентированные перпендикулярно продольной оси 7 переходные поверхности 26, 27.

Зажимной элемент 4 в случае показанного здесь примера осуществления расположен в области первого участка 23. Удерживающий элемент 5 также расположен преобладающей частью в этом участке 23 и может в данном случае входить в последующий, если смотреть в направлении 15 вдвигания, другой участок 24, по меньшей мере, в отдельных областях. В показанном здесь примере осуществления уплотняющий элемент 6 расположен в области того ступенчатого участка 24, который расположен после первого участка 23 для взаимного геометрически замкнутого зацепления между основным корпусом 3 и зажимным элементом 4.

Кроме того, на Фиг.1 еще упрощенно представлено, что с уплотняющим элементом 6 в основном корпусе 3 на обращенной от зажимного элемента 4 стороне согласована опорная поверхность 28, которая относительно ориентированной перпендикулярно продольной оси 7 плоскости 29, если смотреть по периферии, имеет различное в перпендикулярном направлении к плоскости 29 расстояние, как это упрощенно обозначено штриховой линией. Таким образом, опорная поверхность 28, если смотреть по периферии, может иметь относительно ориентированной перпендикулярно продольной оси 7 плоскости 29 волнообразную форму. Таким образом, в отличии от представленного уплотняющего элемента 6 он может быть образован посредством не представленного здесь более подробно круглого кольцевого уплотнения, которое приводится в контакт с опорной поверхностью 28. Это имеет то преимущество, что при введении предмета 2 в присоединительный элемент 2 подлежащий введению торцевой конец предмета 2 приводиться в контакт только на частичной области уплотняющего элемента 6 для последующего уплотнения и лишь при последующем введении осуществляется полное окружение или, соответственно, облегание предмета 2 уплотняющим элементом 6. Вследствие этого возникающие в процессе просовывания предмета 2 через уплотняющий элемент 6 монтажные усилия уменьшаются, поскольку, если смотреть по периферии, только частичная область уплотняющего элемента 6 приводится в контакт с внешней поверхностью предмета 2 и таким образом операция вставки и тем самым облегания или, соответственно, охватывания осуществляется в зависимости от хода вдвигания.

В независимости от этого также было бы возможно, что в основном корпусе 3 в, по меньшей мере, одном из участков 24, 25, в частности, в каждом, который расположен после участка 23 для взаимного геометрически замкнутого зацепления между основным корпусом 3 и зажимным элементом 4, предусмотрено, по меньшей мере, одно показанное только упрощенно штриховой линией на Фиг.2 углубление в форме канавки для приема круглого кольцеобразного уплотнения или, соответственно, один из этих участков образован таким углублением. При этом углубление относительно ориентированной перпендикулярно продольной оси 7 плоскости, если смотреть по периферии, имеет различное расстояние, которое может быть образовано вдоль периферии, например, посредством волнообразной продольной формы. Под различным расстоянием относительно плоскости 29 должно пониматься то, что в зависимости от выбранного положения или, соответственно, позиции плоскости 29 относительно выполненного в виде канавки углубления осуществляется дистанцирование в зависимости от расстояния только на одной стороне плоскости 29 или также двустороннее дистанцирование в перпендикулярном направлении относительно плоскости 29. Вследствие этого, в свою очередь для подлежащего введению предмета 2 в начале процесса вставки обеспечивается, если смотреть по периферии, прерывистое или, соответственно, не сплошное прилегание внешней поверхности к уплотняющему элементу 6 и лишь при последующем вдвигании достигается полное окружение, посредством которого осуществляется полное уплотнение в области внешней поверхности предмета 2.

Это отклоняющееся из плоскости 29, если смотреть по периферии, расположение выполненного в виде канавки углубления для уплотняющего элемента 6, в частности, круглого кольцевого уплотнения, может исполь