Ингибиторы передачи сигнала трансформирующих факторов роста (tgf-r) для лечения расстройств цнс

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биотехнологии. Описан олигонуклеотид, имеющий последовательность, по меньшей мере на 80% идентичную последовательности, приведенной в материалах заявки, и где указанная последовательность способна специфически гибридизоваться с участком, включающим инициирующий или терминирующий кодон трансляции открытой рамки считывания гена, кодирующего TGF-RI или TGF-RII, или участком мРНК, кодирующей TGF-RI или

TGF-RII, который представляет собой «петлю» или «выпячивание» и который не является частью вторичной структуры. Представлен фармацевтический препарат, содержащий описанный олигонуклеотид, предназначенный для ингибирования индуцированного TGF-β1 блокирования пролиферации нервных клеток. Изобретение может быть использовано для лечения или предупреждения заболевания, где нейрогенез и/или нейрорегенерация имеют полезный эффект. 4 н. и 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к применению олигонуклеотидов для изготовления фармацевтической композиции для предупреждения или лечения заболевания, где нейрогенез и/или нейрорегенерация имеют полезный эффект, в частности нейродегенеративного заболевания типа болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, включая мультисистемную атрофию, прогрессирующего супрануклеарного паралича, кортикобазальной дегенерации, деменции с тельцами Леви, бокового амиотрофического склероза и других расстройств двигательных нейронов, болезни Гентингтона, спиномозжечковых атрофий, болезни Крейтцфельда-Якоба и других тяжелых прионных заболеваний, лобно-височной деменции, включая болезнь Пика, комплекса СПИД-деменция, болезни Халлервордена-Шпатца, болезни Гентингтона, цереброваскулярного заболевания типа сосудистой деменции, инсульта, травмы головного мозга и повреждения спинного мозга, пигментного ретинита, дегенерации желтого пятна, глаукомы, депрессии и шизофрении и расстройств развития типа синдрома Дауна.

Ряд тяжелых нейродегенеративных заболеваний имеет серьезное социоэкономическое влияние в современном обществе, например расстройства типа болезни Альцгеймера, расстройства развития с деменцией (типа синдрома Дауна), болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция, болезнь Пика, боковой амиотрофический склероз, спиномозжечковые атрофии, болезнь Крейтцфельда-Якоба, комплекс СПИД-деменция, сосудистая деменция, прогрессирующий супрануклеарный паралич, кортикобазальная дегенерация, мультисистемная атрофия, болезнь Гентингтона, инсульт, травма головного мозга, пигментный ретинит, дегенерация желтого пятна, глаукома, депрессия, шизофрения и рассеянный склероз. Общую патофизиологическую причину обнаруживают в генетических, эпигенетических или приобретенных дефектах, часто приводящих к образованию агрегатов или накоплению продуктов распада клеток, в итоге приводящих к прогрессирующей дисфункции и, наконец, к гибели нейронов или глиальных клеток и структурной дезинтеграции. Микроглиоциты и периваскулярные покоящиеся макрофаги привлекаются и активируются, пытаясь очистить продукты распада клеток и тканей. Это может происходить за очень короткий промежуток времени, как при болезни Крейтцфельда-Якоба, или на протяжении десятилетий, как, например, при болезни Паркинсона или рассеянном склерозе. Активированные популяции микроглиальных клеток/макрофагов высвобождают во внеклеточный матрикс множество воспалительных цитокинов, которые поступают или в малые венулы, или в пространство спинномозговой жидкости (СМЖ). К сожалению, нейрогенез и нейрорегенерация, которые могли бы оказывать полезное воздействие на клиническое течение этих заболеваний, описанных выше (несмотря на их индивидуальные специфические патофизиологические механизмы), подавляются пока неизвестными механизмами. Таким образом, техническая задача, лежащая в основе настоящего изобретения, заключается в том, чтобы предложить средства, подходящие для лечения или предупреждения нейродегенеративных расстройств или по меньшей мере симптомов, ассоциированных с указанными расстройствами, путем воспрепятствования подавлению нейрогенеза и нейрорегенерации.

Решение указанной технической задачи достигается путем предложения воплощений, охарактеризованных в формуле изобретения. Известно, что семейство белков TGF-бета (трансформирующий фактор роста бета), а именно TGF-бета1, TGF-бета2 и TGF-бета3 с их специфичными рецепторами клеточной поверхности TGF-RI, TGF-RII, TGF-RIII, действуют на несколько решающих аспектов развития эмбриональных и, главным образом, мезенхимных/нейроэктодермальных органов. Они позволяют эмбриональным стволовым клеткам дифференцироваться в клетки-предшественники нейронов и являются нейропротекторными для поврежденных зрелых нейронов. Дополнительно известно, что они имеют критическое влияние на дифференциацию гематопоэтических стволовых клеток, контролируя пролиферацию и также дифференциацию. Во время экспериментов, приводящих к настоящему изобретению, обнаружили, что TGF-R, а именно TGF-RI и TGF-RII, являются решающими факторами, вовлеченными в подавление нейрогенеза и нейрорегенерации, и соответственно соединение, которое способно препятствовать данной биологической активности TGF-RI или TGF-RII, является полезным для лечения/предупреждения нейродегенеративных расстройств и/или нейровоспалительных расстройств.

Подводя итог, в результате экспериментов, приводящих к настоящему изобретению:

1. Распознали физиологическую регуляторную цепь, которая отвечает за уровень эффективной регенерации ЦНС клетками-предшественниками/стволовыми клетками, несмотря на то что, конечно, были известны индивидуальные компоненты (TGF-β, TGF-RII, компартмент спинномозговой жидкости, стекловидное тело, эндолимфатическая жидкость, клетки-предшественники нейронов и другие). Эта цепь с ключевой молекулой-мишенью TGF-RII, экспрессируемой на вентрикулярной стенке, отвечает за нефункционирующую нейрорегенерацию в большинстве патологий ЦНС.

2. Интересно, что регуляция имеет место не через кровь, лимфатическую систему или внеклеточный матрикс, а через компартменты с жидкостью (спинномозговой жидкостью и другими), которые имеют непосредственный контакт с нейронными клетками и их предшественниками или стволовыми клетками.

3. Обнаружили физиологически ингибиторную цепь нейронального/олигодендроглиального или астроцитного обновления как идеальную мишень для стратегий регенерации повреждений в ЦНС, в подавляющем большинстве случаев применимую практически ко всем деструктивным патологиям в нервной системе. Из предыдущих знаний о TGF-β пытались скорее увеличить, а не уменьшить (смотри 5) функцию TGF-β для того, чтобы повысить его известную нейропротекторную или иммуносупрессорную активности в ЦНС: здесь авторы изобретения предполагают снижение его ингибиторной функции по обновлению стволовых клеток путем блокирования передачи сигнала TGF-RII на вентрикулярной стенке.

4. Несмотря на то что в течение долгого времени предполагали, что воспалительные процессы играют важную роль в нейродегенерации, и относительно большое количество доклинических и клинических данных, по-видимому, поддерживает эту идею, в настоящем изобретении раскрывается главная цепь, которая организует все одиночные регуляторные подцепи, например, с участием цитокинов (интерлейкинов IL-1, IL-6, IL-12) и других.

5. Кроме того, можно было бы отметить, что природа установила нейропротективное действие и иммунопривилегированную ЦНС в приоритетное положение перед нейрорегенерацией: до сих пор не было показано, что иммунопривилегированная и в высокой степени защищенная ЦНС (специфически защищенная против иммунных атак и нейронального апоптоза), что в значительной части обусловлено системой TGF-β, имеет недостатки в нейрорегенерации, обусловленные именно этой привилегией и благодаря той же самой молекуле TGF-β. Эволюционная концепция, по-видимому, приводит доводы в пользу сильной нейропротекции чрезвычайно сложной ЦНС и ее наиболее сложного функционирования; в данном контексте отдельная нейрорегенерация кажется менее важной для эволюции, чем нейропротективное действие в отношении индивидуума.

Регуляторная цепь

Физиологически нейрогенез головного мозга делает возможным непрерывное восстановление/замещение неправильно работающих или стареющих нейронных, олигодендроглиальных или астроцитных клеток соответствующими клетками-предшественниками. Нейрогенез для восстановления в головном мозге регулируется системой TGF-β-TGF-R (особенно TGF-RII, но также и TGF-RI) через спинномозговую жидкость; главными организаторами являются линии микроглиальных клеток/макрофагов, продуцирующие TGF-β и секретирующие его через внеклеточное пространство в компартмент СМЖ (а также в стекловидное тело, эндолимфатическую систему), и клетки-предшественники нейронов/стволовые клетки, которые получают этот сигнал через СМЖ (а также в стекловидное тело, эндолимфатическую систему) посредством TGF-RII или TGF-RI, высокоэкспрессируемых на их поверхностных структурах, или на эпендимной выстилке с идентичными рецепторами. При большинстве патологий ЦНС нейрогенез сильно ослаблен или функционирует неправильно. Регуляция нейрогенеза корректируется, обычно подавляется (!), активацией микроглиальных клеток/макрофагов в ЦНС, что имеет место в контексте любой специфической болезненной патологии. Микроглиальные клетки/макрофаги, активированные по этому пути, от СМЖ до субвентрикулярной зоны/других нейрогенных зон, подавляют регенерацию нейродегенерирующей, острой и хронической воспалительной, гипоксической, атеросклеротической или стареющей мозговой паренхимы. Подвергается воздействию не только дифференцировка нейронов, но также и линии олигодендроглиальных и астроцитных клеток. Все молекулы, которые препятствуют этой цепи, чтобы улучшить нейрональную/олигодендроглиальную/астроцитную регенерацию, заявлены в качестве средства для лечения. Способы диагностики, профилактики, предупреждения или прогноза патологии ЦНС, использующие эту цепь, также являются очень важными, вероятно для мониторинга эффектов терапевтического воздействия.

Краткое описание графических материалов

Фиг.1: TGF-бета1 ингибирует пролиферацию нервных стволовых клеток и клеток-предшественников взрослых грызунов

А) Культуры нервных стволовых клеток и клеток-предшественников взрослых грызунов (NSC) обрабатывали различными концентрациями (0, 5, 10, 50 нг/мл) рекомбинантного человеческого TGF-бета1 в течение 7 суток. На 7-е сутки жизнеспособные клетки подсчитывали в гемоцитометре путем анализа исключения трипанового синего. Данные выражали в виде средних значений числа клеток ± стандартные отклонения (SD) из трех экспериментов, проведенных с тройной повторностью. Б) Показывает эффект TGF-бета1 на человеческие эмбриональные нервные клетки-предшественники.

Фиг.2: Эффект TGF-бета1 на NSC является обратимым

Культуры нервных стволовых клеток и клеток-предшественников взрослых грызунов обрабатывали 10 нг/мл рекомбинантного человеческого TGF-бета1 в течение 7 суток. На 7-е сутки клетки отделяли, подсчитывали путем анализа исключения трипанового синего и предварительно обработанные TGF-бета1 клетки пересевали в присутствии или в отсутствие 10 нг/мл TGF-бета1. Эту процедуру проводили каждые 7 суток. Данные выражали в виде средних значений числа клеток ± SD из трех экспериментов, проведенных с тройной повторностью.

Фиг.3: Антитела против TGF-бетаRII могут снизить эффекты TGF-бета1 на NSC взрослых грызунов

Культуры NSC взрослых грызунов обрабатывали 10 нг/мл рекомбинантного человеческого TGF-бета1 в течение 7 суток в присутствии или в отсутствие анти-TGF-бетаRII антитела (10 мкг/мл). На 7-е сутки жизнеспособные клетки подсчитывали в гемоцитометре путем анализа исключения трипанового синего. Данные выражали в виде средних значений числа клеток ± SD из трех экспериментов, проведенных с тройной повторностью.

Фиг.4: Растворимый TGF-RII ингибирует TGF-β1-индуцированное подавление пролиферации NSC

Культуры NSC взрослых грызунов обрабатывали 10 нг/мл рекомбинантного человеческого TGF-бета1 в течение 7 суток в присутствии или в отсутствие растворимого анти-TGF-бетаRII (500 нг/мл). На 7-е сутки жизнеспособные клетки подсчитывали в гемоцитометре путем анализа исключения трипанового синего. Данные выражали в виде средних значений ± SD из трех экспериментов, проведенных с тройной повторностью.

Фиг.5: TGF-βRII-экспрессирующие клетки могут быть выделены с использованием методик сортировки клеток

NSC взрослых грызунов получали, как описано в примере 1. Клетки, экспрессирующие TGF-βRII, очищали, используя антитела против TGF-βRII. Примерно 20% NSC экспрессируют рецептор, и эту популяцию клеток можно обогатить при помощи данного подхода.

Фиг.6: Антисмысловые олигонуклеотиды против TGF-βRII ингибируют TGF-β1-индуцированную негативную регуляцию пролиферации in vitro зрелых нервных стволовых клеток и клеток-предшественников

Показали, что TGF-β1-индуцированное ингибирование пролиферации нервных стволовых клеток и клеток-предшественников полностью и специфически блокировалось посредством антисмысловой обработки.

Фиг.7: Обработка in vivo специфическими к TGF-RII антисмысловыми олигонуклеотидами избавляет от TGF-β1-индуцированной блокады пролиферации клеток в головном мозге взрослых особей

Фиг.7 демонстрирует TGF-β1-индуцированную негативную регуляцию пролиферации клеток в зубчатой извилине гиппокампа (фиг.7А) и в субвентрикулярной зоне (фиг.7Б). Обработка миссенс-олигонуклеотидом не блокировала этот эффект, тогда как обработка антисмысловым олигонуклеотидом блокировала эффект TGF-β1 (фиг.7А и Б).

Фиг.8: Обработка in vivo специфическими к TGF-RII антисмысловыми олигонуклеотидами предотвращает TGF-β1-индуцированную блокаду пролиферации клеток в головном мозге взрослых особей

Фиг.8 демонстрирует, что TGF-β1-индуцированную негативную регуляцию пролиферации клеток в зубчатой извилине гиппокампа (фиг.8А) и в субвентрикулярной зоне (фиг.8Б) можно предотвратить путем предварительной обработки TGF-βRII антисмысловым олигонуклеотидом.

При расстройствах, описанных выше, микроглиальные клетки и потенциально периваскулярные покоящиеся макрофаги привлекаются от белковых агрегатов, продуктов распада клеток, воспаления, воспалительной реакции при атеросклерозе или клеточной гибели, ассоциированной с острой травмой/гипоксией. Это может быть острым, подострым или хроническим процессом. Во время процесса активации популяция активированных микроглиальных клеток (включая макрофаги из стенки сосудов или других источников) высвобождает во внеклеточный матрикс множество воспалительных цитокинов, которые поступают или в малые венулы, или непосредственно в пространство СМЖ. Эти цитокины будут достигать компартмента СМЖ и будут непосредственно доступны во всех местах, которые до некоторой степени окружены СМЖ. TGF-бета находится среди этих цитокинов. Было продемонстрировано (Monje, M.L., H.Toda, et al. (2003). «Inflammatory blockade restores adult hippocampal neurogenesis». Science 302 (5651): 1760-1765), что нейровоспаление ингибирует нейрогенез, и что блокада воспаления индометацином, распространенным нестероидным противовоспалительным лекарством, восстанавливает нейрогенез после воспаления, индуцированного эндотоксином, и усиливает нейрогенез после облучения головы.

Однако предшествующий уровень техники не раскрывает TGF-бета в качестве главного регулятора, осуществляющего негативную регуляцию нейрогенеза и восстановление нейронов после повреждения или при патологических условиях. Напротив, в предшествующем уровне техники TGF-бета рассматривали в качестве нейропротекторного агента, предотвращающего поврежденные или пораженные нейроны от клеточной гибели, и пытались осуществлять позитивную регуляцию TGF-бета в условиях заболеваний ЦНС.

Zhang et al. (Zhang, J.M., R.Hoffmann, et al. (1997). «Mitogenic and antiproliferative signals for neural crest cells and the neurogenic action of TGF-beta1». Dev. Dyn. 208(3): 375-386) демонстрируют, что TGF-бета имеет эффект на развивающиеся клетки ганглионарной пластинки куропатки. Здесь TGF-бета ингибировал пролиферацию как полипотентных клеток ганглионарной пластинки (и/или их непосредственных производных), так и коммитированных меланогенных клеток, вызывая уменьшение размера колоний. Кроме того, и в противоположность настоящему изобретению, нейрогенез значительно возрастал в присутствии TGF-бета. В нейробласт-позитивных колониях, обработанных TGF-бета, увеличивалось число клеток на колонию как в случае адренергических клеток, так и в случае предшественников сенсорных нейронов.

TGF-бета играют важную роль в росте и дифференцировке клеток, развитии органов, образовании матрикса, заживлении ран и иммунной функции. В то время как TGF-бета представляет собой сильнодействующее вещество, ингибирующее рост многих типов клеток, он стимулирует пролиферацию фибробластов и остеобластов. Он также является сильнодействующим стимулятором образования внеклеточного матрикса фибробластами и остеобластами, ингибирует деградацию матрикса и осуществляет позитивную регуляцию рецепторов для взаимодействия матрикса. TGF-бета1 подразумевали в качестве ключевого причинного фактора в патогенезе фиброза печени и по меньшей мере в качестве одного из решающих посредников как полезных, так и вредных эффектов циклоспорина А на иммунную систему и почки. Кроме того, было показано, что различные хронические прогрессирующие фиброзные расстройства почек у человека и экспериментальных моделей ассоциированы со стимуляцией системы TGF-бета.

TGF-бета1 осуществляет негативную регуляцию циклин-зависимых киназ G1 и G2 и циклинов в показателях как киназной активности, так и количества белка. TGF-бета1 также ингибирует фосфорилирование продукта супрессорного гена ретинобластомной опухоли pRb по множественным остаткам серина и треонина в человеческих клетках миелоидного лейкоза. Неполностью фосфорилированный pRb связывается с фактором транскрипции E2F-4 в фазе G1, тогда как фосфорилированный pRb главным образом связывается с E2F-1 и E2F-3. Так как TGF-бета1 осуществляет позитивную регуляцию образования комплекса р130(член семейства pRb)/E2F-4 и негативную регуляцию образования комплекса р107(член семейства pRb)/E2F-4 при сохраняющемся постоянным уровне E2F-4, эти результаты свидетельствуют, что E2F-4 переключается от р107 на pRb и р130, когда клетки выходят из клеточного цикла и задерживаются в фазе G1 под действием TGF-бета1. «Cdk ингибитор» (ингибитор циклин-зависимой киназы) р27 представляет собой как положительный, так и отрицательный регулятор контроля клеточного цикла, опосредованного TGF-бета1. Несмотря на то, что сообщали, что TGF-бета1 является избирательным ингибитором нормальных зародышевых гематопоэтических стволовых клеток, TGF-бета ингибирует и зародышевые, и более дифференцированные клеточные линии миелоидного лейкоза. Наибольшее внимание было обращено на нейропротекторную активность TGF-бета1, его роль в развитии нервной ткани и на его роль в модуляции иммунных ответов. Во многих исследованиях было показано, что TGF-бета1 является нейропротекторным in vitro и in vivo. Исследования с агонистами продемонстрировали, что TGF-бета1 уменьшает гибель нейронов и размер инфаркта вследствие окклюзии средней мозговой артерии (МСАО), тогда как, напротив, исследования с антагонистами показали повышенные гибель нейронов и размер инфаркта после МСАО, подтверждая, что TGF-бета1 имеет нейропротекторную роль при ишемии мозга. Недавняя работа по сверхэкспрессии TGF-бета1, опосредованной аденовирусами, in vivo у мышей дополнительно подразумевала нейропротекторную роль TGF-бета1 при ишемии мозга, что подтверждено уменьшением гибели нейронов, размера инфаркта и неврологических последствий. Дополнительно, многочисленные исследования in vitro документально подтвердили нейропротекторную способность TGF-бета1 в нейронах у множества видов, включая крыс, мышей, цыплят и человека. Весьма интересно то, что TGF-бета1, как было показано, является защитным против широкого разнообразия вызывающих гибель агентов/факторов, включая гипоксию/ишемию, глутаматную эксайтотоксичность, бета-амилоидное окислительное повреждение и вирус иммунодефицита человека. Нейропротекторный эффект TGF-бета1 связывали с его способностью поддерживать мембранный потенциал митохондрий, стабилизировать гомеостаз Са2+, увеличивать экспрессию антиапоптических белков Bcl-2 и Bcl-xI, ингибировать активацию каспазы-3 и индуцировать ингибитор-1 активатора плазминогена. Исследования по эмбриональным стволовым клеткам продемонстрировали, что зародышевая нервная стволовая клетка является компонентом точного определения направления дифференцировки нервов, которое отрицательно регулируется путем передачи сигнала, связанной с TGF-бета. Было показано, что эндогенная экспрессия TGF-альфа, другого члена семейства TGF, положительно регулирует нейрогенез у взрослых. TGF-альфа необходим для полной пролиферации клеток-предшественников, присутствующих в субэпендиме, и для полного образования нейронных предшественников, которые мигрируют в обонятельную луковицу. У нокаутированных по TGF-альфа мышей пролиферация этих клеток-предшественников также уменьшается с возрастом, вероятно из-за удлинения клеточного цикла. Старение или отсутствие эндогенного TGF-альфа не оказывает влияния на число нервных стволовых клеток, выделенных in vitro в присутствии эпидермального фактора роста.

Применение TGF-бета для иммуномодуляции у людей строго ограничено его токсичностью, включая избыточную стимуляцию образования матрикса, нефротоксичность и другие вредные эффекты. TGF-бета имеет онкогенный потенциал, и подразумевали, что он вовлечен в гломерулопатии, фиброз легких, склеродермию и хроническую болезнь «трансплантат против хозяина». Кроме того, в то время как TGF-бета является крайне сильнодействующим иммунодепрессивным цитокином, несколько линий доказательств показывают, что хроническая стимуляция экспрессии TGF-бета, как связанная с заболеванием, так и у трансгенных животных моделей, парадоксальным образом может приводить к аутоиммунному воспалению или усиливать его.

Имеется возрастающее число доказательств, что сильные противовоспалительные свойства TGF-бета в качестве отрицательного регулятора Т-клеточного иммунного ответа играют ключевую роль в патофизиологии множества патологий ЦНС. Следовательно, данный цитокин рассматривают как связанный с повреждением пептид и потенциальную мишень для терапевтического воздействия. Нейровоспаление и микроглиальная патология ассоциированы со многими неврологическими заболеваниями. Здесь наиболее классическими заболеваниями, очевидно, являются нейроиммунологические заболевания, такие как рассеянный склероз. Но они также включают заболевания познавательной способности, при которых потеря памяти является заметным признаком, такие как болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, комплекс СПИД-деменция, сосудистая деменция, или менее заметным признаком, такие как болезнь Пика, прогрессирующий супрануклеарный паралич, кортикобазальная дегенерация и болезнь Крейтцфельда-Якоба. Кроме того, воспалительные программы активируются после острых повреждений, таких как инсульт, травма головного мозга и повреждения спинного мозга. В различных животных моделях болезни Крейтцфельда-Якоба сообщали об активации микроглии и позитивной регуляции TGF-бета1 (Baker, С.A., Z.Y.Lu, et al. (1999). «Microglial activation varies in different models of Creutzfeldt-Jakob disease». J Virol 73(6); 5089-5097).

Среди сотен различных нейродегенеративных расстройств внимание уделяли лишь немногим, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона и боковой амиотрофический склероз. Следует упомянуть, что тот же самый нейродегенеративный процесс может оказывать влияние на различные области головного мозга, делая данное заболевание кажущимся весьма отличным, исходя из симптоматической точки зрения. Нейродегенеративные заболевания центральной нервной системы (ЦНС) можно классифицировать на заболевания коры мозга (болезнь Альцгеймера), базальных ганглиев (болезнь Паркинсона), ствола мозга и мозжечка или спинного мозга (боковой амиотрофический склероз).

Примерами нейродегенерации и нейродегенеративных расстройств являются: болезни Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Крейтцфельда-Якоба (CJD), новый вариант болезни Крейтцфельда-Якоба (nvCJD), болезнь Халлервордена-Шпатца, болезнь Гентингтона, мультисистемная атрофия, деменция, лобно-височная деменция, расстройства двигательных нейронов, боковой амиотрофический склероз, спинальная мышечная атрофия, спиномозжечковые атрофии (SCA), шизофрения, аффективные расстройства, большая депрессия, менингоэнцефалит, бактериальный менингоэнцефалит, вирусный менингоэнцефалит, аутоиммунные расстройства ЦНС, рассеянный склероз (MS), острые ишемические/гипоксические поражения, травма ЦНС, травма головы, артериосклероз, атеросклероз, микроангиопатическая деменция, болезнь Бинсвангера, лейкоараиоз, дегенерация сетчатки, дегенерация ушной улитки, дегенерация желтого пятна, улитковая глухота, деменция, связанная со СПИДом, пигментный ретинит, связанный с хрупкой X-хромосомой тремор/атаксический синдром (FXTAS), прогрессирующий супрануклеарный паралич (PSP), дегенерация полосатого тела и черной субстанции (SND), оливопонтомозжечковая дегенерация (olivopontocerebellear degeneration, OPCD), синдром Шая-Дрейджера (SDS).

Влияние на уровни TGF-бета1

Позитивная регуляция TGF-бета1 и ее эффекты

Во многих исследованиях пытались повысить уровни TGF-бета1 для нейропротекторных или иммунорегуляторных целей. Исследования с агонистами продемонстрировали, что TGF-бета1 уменьшает гибель нейронов и размер инфаркта вследствие окклюзии средней мозговой артерии (МСАО), тогда как, напротив, исследования с антагонистами показали повышенные гибель нейронов и размер инфаркта после МСАО, подтверждая, что TGF-бета1 имеет нейропротекторную роль при ишемии мозга. Недавняя работа по сверхэкспрессии TGF-бета1, опосредованной аденовирусами, in vivo у мышей дополнительно подразумевала нейропротекторную роль TGF-бета1 при ишемии мозга, что подтверждено уменьшением гибели нейронов, размера инфаркта и неврологических последствий. Дополнительно, многочисленные исследования in vitro документально подтвердили нейропротекторную способность TGF-бета1 в нейронах у множества видов, включая крыс, мышей, цыплят и человека. Весьма интересно то, что TGF-бета1, как было показано, является защитным против широкого разнообразия вызывающих гибель агентов/факторов, включая гипоксию/ишемию, глутаматную эксайтотоксичность, бета-амилоидное окислительное повреждение и вирус иммунодефицита человека. Нейропротекторный эффект TGF-бета1 связывали с его способностью поддерживать мембранный потенциал митохондрий, стабилизировать гомеостаз Са2+, увеличивать экспрессию антиапоптических белков Bcl-2 и Bcl-xI, ингибировать активацию каспазы-3 и индуцировать ингибитор-1 активатора плазминогена.

Применение TGF-бета для иммуномодуляции у людей строго ограничено его токсичностью, включая избыточную стимуляцию образования матрикса, нефротоксичность и другие вредные эффекты. TGF-бета имеет онкогенный потенциал, и подразумевали, что он вовлечен в гломерулопатии, фиброз легких, склеродермию и хроническую болезнь «трансплантат против хозяина». Кроме того, в то время как TGF-бета является крайне сильнодействующим иммунодепрессивным цитокином, несколько линий доказательств показывают, что хроническая стимуляция экспрессии TGF-бета, как связанная с заболеванием, так и у трансгенных животных моделей, парадоксальным образом может приводить к аутоиммунному воспалению или усиливать его.

Главное открытие авторов изобретения состоит в том, что идентичный TGF-β, описанный выше в отношении его защитных эффектов на ЦНС, является основной молекулой отрицательной регуляции восстановления стволовых клеток ЦНС в физиологии и при почти всех патологиях ЦНС: TGF-β, продуцируемый микроглиальными клетками (либо с низкими физиологическими уровнями, либо с высокими уровнями в ответ на заболевание), просачивается через межклеточный матрикс в СМЖ. Там он может свободно и непосредственно взаимодействовать с высокорегулируемыми и экспрессируемыми TGF-RII и TGF-RI на популяции клеток-предшественников/стволовых клеток ЦНС в субэпендимальной зоне слоя, содержащего клетки-предшественники, или, потенциально, в других областях обновления стволовых клеток ЦНС. Открытие состоит в отрицательной регуляции, приводящей к низкому обновлению стволовых клеток в случае высоких уровней TGF-β в СМЖ и наоборот. В экспериментах авторов изобретения на SVZ или гиппокампе необычным и наиболее заметным является то, что крайне высокий уровень экспрессии и активности TGF-RII локализован в сайте пролиферации клеток-предшественников/стволовых клеток. Необычной также является передача сигнала через буферный раствор, как, например, спинномозговая жидкость (СМЖ). Следовательно, это является полностью регуляторным циклом, где физиологическая и патологическая регуляция являются очень сходными, но отличаются только по интенсивности (другими словами: уровень TGF-β в СМЖ и уровень экспрессии TGF-R в клетках-мишенях). Индивидуальный фенотип болезненной патологии характеризуется такими разнообразными изменениями, как генетические недостаточности (например, синуклеинопатии, мутации супероксиддисмутазы, нарушения тринуклеотидных повторов) или травма, гипоксия, сосудистое заболевание или воспаление либо старение ЦНС. Управляющим болезненной патологией, однако, всегда является TGF-β, продуцируемый популяцией микроглиальных клеток/макрофагов, С одной стороны, он является нейропротекторным и иммунодепрессивным, помогая уменьшить острое воспалительное повреждение паренхимы и утрату нейронов, потенциально вызываемые болезненной патологией. Косвенно, как Janus Head, та же самая молекула не допускает восстановления повреждений ЦНС ее собственными стволовыми клетками/клетками-предшественниками, вмешиваясь в петлю TGF-β-TGF-R на уровне клеток-предшественников или стволовых клеток, тем самым значительно подавляя пролиферацию стволовых клеток. В данном случае стволовые клетки следует рассматривать не только как клетки, происходящие от клеток-предшественников в ЦНС, но возможно также как те стволовые клетки/клетки-предшественники, которые пытаются вторгнуться в паренхиму ЦНС соответственно из сосудов костного мозга. Это также означает, что нейропротекторные/иммунодепрессивные эффекты на ЦНС были бы упразднены путем простого снижения уровней TGF-β в паренхиме, приводя к тяжелому острому повреждению путем воспаления и/или к прямому апоптозу нейронов.

Локальное вмешательство на уровне TGF-R, следовательно, является, по-видимому, единственным привлекательным путем для стабильного вмешательства, благоприятствующего восстановлению, не создающего опасности полезным эффектам TGF-β на мозг. Таким образом, настоящее изобретение относится к антисмысловым олигонуклеотидам, препятствующим биологическому действию TGF-бета1 на пул клеток-предшественников/стволовых клеток, экспрессирующих TGF-R. Указанные олигонуклеотиды или фармацевтические композиции, включающие по меньшей мере один из указанных олигонуклеотидов, являются полезными для диагностики/профилактики/предупреждения или лечения заболевания, где нейрогенез или нейрорегенерация имеют полезный эффект. Они также являются полезными в терапевтическом предупреждении (например, после инсульта или травмы головы), как показано в экспериментах авторов изобретения, прежде чем механизмы, описанные ниже, будут задействованы.

Термин «воспрепятствование», как он использован здесь, означает модуляцию, предпочтительно снижение или устранение биологической активности TGF-R и/или TGF-RII или его экспрессии. Модуляцию биологической активности можно осуществлять прямым взаимодействием или связыванием соединения с TGF-R, предпочтительно TGF-RII, или непрямым взаимодействием, например путем осуществления взаимодействия с соединением, которое ассоциировано с биологической активностью TGF-R и/или TGF-RII. Подходящие соединения, действующие как агенты, имеющие в качестве мишени TGF-бетаRI, -RII, -RIII или их трансдукцию сигнала, чтобы препятствовать этой регуляторной цепи с целью улучшения нейрорегенерации или увеличения рекрутинга нейронов/гематопоэтических стволовых клеток или клеток-предшественников в ЦНС, включая все типы локальной или системной трансплантации (например размножение ex vivo, аллогенные клетки), перечислены ниже:

(а) плазмиды, векторы или природные/синтетические/мутированные вирусы, олигонуклеотиды различных типов модификации (например РТО, LNA, 2'F-ANA, белок-нуклеотидные комплексы, РНКи (РНК-интерференция), киРНК (короткие интерферирующие РНК) или микро миРНК, метилметокси-, фосфороамидаты, PNA, морфолино, фосфорамидат, циклогексен (CeNA), гэпмеры (gap-meres), рибозимы, аптамеры, CpG-олигомеры, ДНК-зимы, рибопереключатели (riboswitches) или липиды либо липидсодержащие молекулы,

(б) пептиды, пептидные комплексы, включая все типы линкеров,

(в) малые молекулы, модификаторы оснований (rafts) или ямок (caveoli),

(г) модификаторы аппарата Гольджи,

(д) антитела и их производные, особенно химеры, Fab-фрагменты, Fc-фрагменты или

(е) носители, липосомы, наночастицы, комплексы или любые другие системы доставки, содержащие названные выше конструкции, могут быть использованы для нацеливания на вышеупомянутую регуляторную цепь для восстановления или улучшения нейрорегенерации.

Однако наиболее предпочтительными среди вышеупомянутых агентов являются антисмысловые олигонуклеотиды, так как они препятствуют образованию TGF-R или TGF-RII на очень ранней стадии. Главные преимущества этих молекул основаны на их крайне высокой специфичности к мишени, в сочетании с их крайне хорошей системной и локальной толерантностью; они очень хорошо подходят для местного введения в ЦНС, или в паренхиму, или в пространство СМЖ. Кроме того, они являются очень стабильными и, таким образом, их можно легко наносить из имплантированной насосной системы. Их соотношение цена-эффективность также является замечательным.

Таким образом, в предпочтительных воплощениях настоящего изобретения соединение, полезное для воспрепятствования экспрессии гена, кодирующего TGF-R или TGF-RII, представляет собой антисмысловой олигонуклеотид.

Генерация подходящих антисмысловых олигонуклеотидов включает определение сайта или сайтов в гене TGF-R или в гене TGF-RII для того, чтобы антисмысловое взаимодействие происходило так, чтобы получить в результате желаемый эффект, например ингибирование экспрессии белка. Предпочтительный внутригенный сайт представляет собой (а) участок, охватывающий инициирующий или терминирующий кодон трансляции открытой рамки считывания (ORF) гена или (б) участок мРНК, который представляет собой «петлю» или «выпячивание», то есть не является частью вторичной структуры. Как только один или более чем один сайт-мишень идентифицирован, выбирают олигонуклеотиды, которые являются достаточно комплементарными этой мишени, то есть достаточно хорошо и с достаточной специфичностью гибридизуются для получения желаемого эффекта.

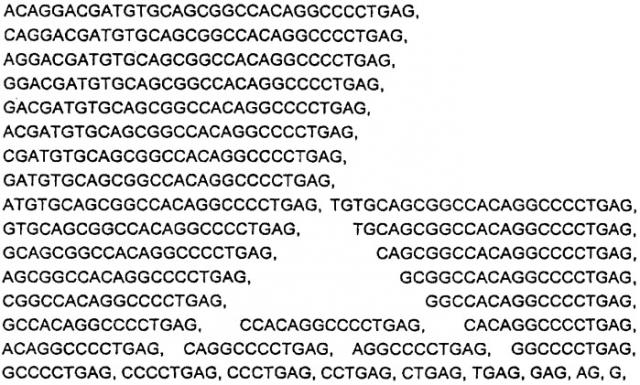

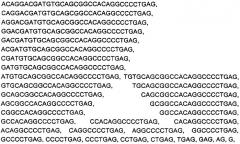

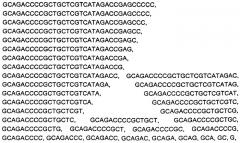

Таким образом, настоящее изобретение относится к антисмысловым олигонуклеотидам, имеющим подпоследовательность SEQ ID NO 1, или SEQ ID NO 2, или SEQ ID NO 94, или SEQ ID NO 95, или SEQ ID NO 96, содержащую от 8 до 50 нуклеотидных оснований и их миметиков. Указанные олигонуклеотиды представляют собой часть SEQ ID NO 1 или 2 или SEQ ID NO от 94 до 96 с 8-50 нуклеотидными основаниями. Кроме того, антисмысловые олигонуклеотиды, содержащие от 8 до 50 нуклеотидных оснований, не должны быть точными подпоследовательностями SEQ ID NO 1 или 2 или SEQ ID NO от 94 до 96. Достаточно, если антисмысловые олигонуклеотиды являются по меньшей мере на 80%, предпочтительно на 84%, более предпочтительно на 88% и наиболее предпочтительно на 92% идентичными подпоследовательности, обнаруживаемой в SEQ ID NO 1 или 2 или SEQ ID NO 94, или 95, или 96. Предпочтительные олигонуклеотиды имеют последовательность, по меньшей мере на 80% идентичную подпоследовательности SEQ ID NO 1, или 2, или 94, или 95, или 96, содержащую 8-50 нуклеотидных оснований, где указанная последовательность способна в достаточной степени гибридизоваться с участком, охватывающим инициирующий или терминирующий кодон трансляции открытой рамки считывания гена, кодирующего TGF-R или TGF-RII, или участком мРНК, кодирующим TGF-R или TGF-RII, который представляет собой "петлю" или "выпячивание" и который не является частью вторичной структуры. Это означает, что данные антисмысловые олигонуклеотиды имеют последовательность, по меньшей мере на 80%комплементарную соответствующему участку гена, кодирующему TGF-R или TGF-RII, или предпочтительно имеют последовательность, по меньшей мере на 80% комплементарную (а) участку, охватывающему инициирующий или терминирующий кодон трансляции открытой рамки считывания гена, кодирующего TGF-R или TGF-RII, или (б) участку мРНК, кодирующему TGF-R или TGF-RII, который представляет собой "петлю" или "выпячивание", то есть не является частью вторичной структуры.

Предпочт