Способ получения антиген-связывающего домена vh использование

Иллюстрации

Показать всеСпособ получения антиген-связывающего домена VH, в котором отсутствует удлиненная CDR3 петля, подобная петле верблюда, включает трансформирование клетки млекопитающего гетерологичным локусом тяжелой цепи VH. Локус содержит ген, кодирующий вариабельную область, по меньшей мере содержащий один сегмент гена VH, один сегмент гена D, не являющийся верблюжьим, один сегмент гена J, не являющийся верблюжьим, одну константную область тяжелой цепи, при условии, что ни один из генов, кодирующих константные области, не кодирует функциональный домен Сн1. Сегменты генов V, D и J способны к рекомбинации с образованием кодирующей последовательности VDJ. Трансформированная клетка способна экспрессировать антитело только с тяжелыми цепями, содержащими антиген-связывающий домен VH и константную эффекторную область, лишенную функционального домена Сн1. Клетку используют для получения трансгенного животного, которое иммунизируют представляющим интерес антигеном. Далее выделяют клетки или ткани, экспрессирующие специфические антитела к интересующему антигену только с тяжелыми цепями, выделяют нуклеиновую кислоту, кодирующую домен VH специфического антитела только с тяжелыми цепями, и экспрессируют указанный антиген-связывающий домен VH. Указанные VH домены могут быть использованы для создания слитых белков или связывающих комплексов моновалентного, бивалентного или мультивалентного полипептида. Изобретение позволяет получать антигенспецифические антитела человека любого класса, обладающие высокой аффинностью. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 26 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к производству широкого набора функциональных антител, имеющих только тяжелую цепь, прошедших процесс созревания аффинности, и к их применению. Настоящее изобретение также относится к производству и применению широкого набора класс-специфических антител, имеющих только тяжелую цепь, и к производству и применению мультивалентных полипептидных комплексов с функциональными свойствами тяжелой цепи антител, предпочтительно, со связывающими функциональными свойствами тяжелой цепи антител, эффекторной активностью константной области и, необязательно, дополнительными эффекторными функциями.

Настоящее изобретение также относится к способу получения у трансгенных мышей антител, имеющих только тяжелую цепь и обладающих полными функциональными свойствами, в ответ на антигенную стимуляцию. В частности, настоящее изобретение относится к способу получения антигенспецифических высокоаффинных антител человека, имеющих только тяжелую цепь, любого класса или смеси классов и выделению и экспрессии полностью функциональных VH антигенсвязывающих доменов.

Настоящее изобретение также относится к получению мультивалентных полипептидных комплексов, имеющих функциональные свойства тяжелых цепей, предпочтительно, эффекторную активность тяжелых цепей и имеющих другие связывающие и эффекторные функции.

Также описаны антитела, имеющие только тяжелую цепь, и другие мультивалентные связывающие комплексы, получаемые способами по настоящему изобретению, и их применение.

Уровень техники

Моноклональные антитела или их варианты будут составлять высокий процент новых лекарственных препаратов, которые будут выпускать в XXI веке. Терапия с использованием монокланальных антител уже принята в качестве предпочтительного способа лечения ревматоидного артрита и болезни Крона, и имеется значительный прогресс в лечении рака. Также на основе антител разрабатываются продукты для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Большинство продаваемых продуктов на основе моноклональных антител распознают и связывают один хорошо определяемый эпитоп на мишеневом лиганде (например, TNFα). Производство антител человека для терапии по-прежнему зависит от клеточных культур млекопитающих. Сборка комплекса, состоящего из двух тяжелых цепей и двух легких цепей (комплекса H2L2), и последующий процесс пост-трансляционного гликозилирования препятствуют использованию бактериальных систем. Стоимость продукции и высокие затраты для производства антител с помощью клеточной культуры млекопитающих являются высокими и могут ограничить потенциальные возможности терапии на основе антител при отсутствии приемлемых альтернатив. Множество трансгенных организмов способно экспрессировать полностью функциональные антитела. Такие организмы включают растения, насекомых, цыплят, коз и крупный рогатый скот, но никто из них до сих пор не использовался для производства коммерчески доступных терапевтических продуктов.

Функциональные фрагменты антител могут генерироваться E. coli, но продукт обычно имеет низкую стабильность в сыворотке, кроме пегилированного в процессе производства.

Комплексы биспецифических антител представляют собой молекулы на основе Ig, способные к связыванию двух различных эпитопов либо на одинаковых, либо на разных антигенах. Биспецифические антитела, содержащие связывающие белки, отдельно или в комбинации с другими связывающими агентами, обладают перспективой использования в способах лечения, в которых зарегистрированные иммунные функции человека вызывают терапевтический эффект, например элиминацию патогенов (Van Spriel et al., (1999) J. Infect. Diseases, 179, 661-669; Tacken et al., (2004) J. Immunol, 172, 4934-4940; патент США № 5487890), лечение рака (Glennie and van der Winkel, (2003) Drug Discovery Today, 8, 503-5100); и иммунотерапию (Van Spriel et al., (2000) Immunol. Today, 21, 391-397; Segal et al., (2001) J. Immunol. Methods, 248, 1-6; Lyden et al., (2001) Nat. Med., 7, 1194-1201).

Проблемы при производстве возникают, когда продукт биспецифических антител основан на двух или более комплексах H2L2. Например, коэкспрессия двух или нескольких наборов генов тяжелых и легких цепей может привести к образованию до 10 различных комбинаций, из которых только одна является желательным гетеродимером (Suresh et al., (1986) Methods Enzymol, 121, 210-228).

Для решения таких проблем разработано несколько стратегий получения биспецифических форматов IgG (BsIgG) полной длины в клетках млекопитающих, которые сохраняют эффекторную функцию тяжелых цепей. Для BsIgG требуются разработанные "knob and hole" тяжелые цепи для предотвращения образования гетеродимеров, и используются идентичные L-цепи, чтобы избежать ошибочного спаривания L-цепей (Carter, (2001) J. Immunol. Methods, 248, 7-15). Также описаны альтернативные химические методики перекрестного связывания для получения комплексов из фрагментов антител, каждый из которых узнает различные антигены (Ferguson et al., (1995) Arthritis and Rheumatism, 38, 190-200), или перекрестного связывания с фрагментами антител других связывающих белков, например коллектинов (Tacken et al., (2004) J. Immunol., 172, 4934-4940).

Разработка рекомбинантных димерных антител или миниантител (BsAb), обычно не обладающих эффекторными функциями тяжелых цепей, также преодолевает гетеродимерный избыток. Такие минитела содержат минимальные одноцепочечные антитела, имеющие VH и VL связывающие участки (scFv), которые впоследствии сворачиваются и димеризуются, формируя бивалентные биспецифические антитела, моновалентные к каждому из своих мишеневых антигенов (Holliger et al., (1993) PNAS, 90, 6444-6448; Muller et al., (1998) FEBS Lett, 422, 259-264). Одновременно, для образования биспецифических миниантител в качестве доменов гетеродимеризации использовали CH1 и L-константные домены (Muller et al., (1998) FEBS Lett., 259-264). Для получения BsAb разработано множество рекомбинантных способов, основанных на системах экспрессии E. сoli, (Hudson, (1999) Curr. Opin. Immunol., 11, 548-557), хотя очевидно, что стоимость и объем производства мультивалентных антител со степенью чистоты для клинического применения остаются основным препятствием для клинического применения (Segal et al., (2001) J. Immunol. Methods, 248, 1-6).

В последнее время концепция BsAb была расширена до рассмотрения двойных рекомбинантных биспецифических антител, тетравалентных биспецифических антител, в которых домены VH и VL в каждой из цепей H и L заменены разработанной парой связывающих доменов scFv. Такие конструкции, пока сложные для разработки, могут быть собраны в клетках млекопитающих в культуре в отсутствии гетеродимерной избыточности (Lu et al., (2003) J. Immunol. Methods, 279, 219-232).

Структура иммуноглобулинов хорошо известна. Большинство природных иммуноглобулинов содержат две тяжелые цепи и две легкие цепи. Тяжелые цепи соединены друг с другом при помощи дисульфидных связей между шарнирными доменами, расположенными приблизительно посередине каждой тяжелой цепи. Легкая цепь связана с каждой тяжелой цепью с N-терминальной стороны шарнирного домена. Каждая легкая цепь обычно связана с соответствующей тяжелой цепью дисульфидной связью, находящейся рядом с шарнирным доменом.

Если молекула Ig укладывается правильно, то каждая цепь укладывается в несколько отдельных глобулярных доменов, соединенных более линейной полипептидной последовательностью. Например, легкая цепь укладывается в вариабельный (VL) и константный (CL) домены. Тяжелые цепи имеют один вариабельный домен VH, смежный с вариабельным доменом легкой цепи, первый константный домен, шарнирный домен и два или три дополнительных константных домена. Взаимодействие вариабельных доменов тяжелой (VH) и легкой (VL) цепей приводит к образованию антигенсвязывающей области (Fv). Обычно как VH, так и VL необходимы для связывания антигена, хотя показано, что димеры тяжелой цепи и аминотерминальные фрагменты сохраняют активность в отсутствии легкой цепи (Jaton et al., (1968) Biochemistry, 7, 4185-4195).

С появлением новых молекулярных технологий идентифицировано наличие антител, имеющих только тяжелую цепь (лишенных легкой цепи), у человека при B-клеточных пролиферативных нарушениях (заболевание тяжелых цепей) и в системах мышиных моделей. Анализ заболевания тяжелых цепей на молекулярном уровне показал, что мутации и делеции на уровне генома могут приводить к несоответствующей экспрессии домена CH1 тяжелой цепи, увеличивая экспрессию антитела, имеющего только тяжелую цепь, которое лишено связывающей способности легкой цепи (смотрите Hendershot et al., (1987) J. Cell Biol, 104, 761-767; Brandt et al., (1984) Mol. Cell. Biol, 4, 1110-1211).

Независимые исследования выделенных доменов VH человека, полученных из фаговых библиотек, показали антигенспецифическое связывание доменов VH, но оказалось, что указанные домены VH имеют низкую растворимость. К тому же, было подтверждено, что селекцией доменов VH человека с характеристиками специфического связывания, показанными на фаговых матрицах, можно формировать связывающие блоки для разработанных антител (Ward et al., (1989) Nature, 341, 544-546).

Исследования, использующие другие виды позвоночных, показали, что у верблюдов в результате мутаций природного гена синтезируются функциональные димеры IgG2 и IgG3, имеющие только тяжелые цепи, которые не способны связываться с легкой цепью из-за отсутствия связывающей области CH1 легкой цепи (Hamers-Casterman et al., (1993) Nature, 363, 446-448), и что виды, такие как акула, продуцируют семейство связывающих белков, подобных только тяжелой цепи, которые вероятно относятся к Т-клеточному рецептору млекопитающих или легкой цепи иммуноглобулинов (Stanfield et al., (2004) Science, 305, 1770-1773).

Отличительной особенностью антитела верблюдов, имеющего только тяжелую цепь, является домен VH верблюда, который обеспечивает улучшенную растворимость по сравнению с доменом VH человека. Для улучшения характеристик растворимости может быть разработан VH человека (смотрите Davies and Riechmann, (1996) Protein Eng., 9 (6), 531-537; Lutz and Muyldermans, (1999) J. Immuno. Methods, 231, 25-38), или растворимость может быть достигнута посредством естественного отбора in vivo (смотрите Tanha et al., (2001) J. Biol. Chem., 216, 24114-24180). Однако там, если связывающие домены VH получены из фаговых библиотек, то присущая им аффинность к антигену сохраняется в диапазоне от низких микромолей до высоких наномолей несмотря на применение стратегий для улучшения аффинности, включающих, например, рандомизацию аффинности в “горячей точке” (Yau et al., (2005) J. Immunol Methods, 291, 213-224).

VH антитела верблюда также отличаются модифицированной петлей CDR3. Указанная петля CDR3 в среднем длиннее петли, обнаруженной в антителах других животных, и является особенностью, которая, как предполагается, главным образом влияет на общую аффинность к антигену и специфичность, которая компенсируется отсутствием домена VL у антител верблюда, имеющих только тяжелую цепь (Desmyter et al., (1996) Nat. Struct. Biol, 3, 803-811, Riechmann and Muyldermans, (1999) J. Immunol. Methods, 23, 25-28).

Структурные исследования, проведенные в последние годы, антител верблюда подтвердили, что такое многообразие антител в значительной степени запускается in vivo процессами созревания, зависящими от событий V(D)J-рекомбинации и соматической мутации (De Genst et al., (2005) J. Biol. Chem., 280 (14), 14114-14121).

В последние годы были разработаны способы получения антител, имеющих только тяжелые цепи, у трансгенных млекопитающих (смотрите WO02/085945 и WO02/085944). Функциональное антитело, имеющее только тяжелые цепи, вероятно, любого класса (IgM, IgG, IgD, IgA или IgE) и полученное от любого млекопитающего (включая человека) может быть продуцировано трансгенными млекопитающими (предпочтительно мышами) в результате антигенной стимуляции.

Обычный локус тяжелой цепи иммуноглобулина содержит множество генных сегментов V, несколько генных сегментов D и несколько генных сегментов J. Каждый генный сегмент V кодирует домен V от N-конца почти до C-конца. C-конец каждого домена V кодируется генным сегментом D и генным сегментом J. VDJ-перестройка в B-клетках, за которой следует созревание аффинности, дает связывающие домены VH, которые с связывающими доменами VL затем формируют участок узнавания антигена или участок связывания. Во взаимодействии тяжелой и легкой цепей участвует область CH1 тяжелой цепи и область κ или λ легкой цепи, которая облегчает взаимодействие.

Для получения антитела, имеющего только тяжелую цепь, локус тяжелой цепи в зародышевой линии содержит генные сегменты, кодирующие некоторые или все возможные константные области. Во время созревания перестроенный связывающий домен VH подвергается сплайсингу с образованием сегмента, кодирующего константную область CH2, обеспечивая перестроенный ген, кодирующий тяжелую цепь, которая лишена домена CH1 и, следовательно, не способна связываться с легкой цепью иммуноглобулина.

Моноклональные антитела, имеющие только тяжелую цепь, могут быть получены из B-клеток селезенки с помощью стандартной технологии клонирования или получены из B-клеточной мРНК с помощью технологии фагового дисплея (Ward et al., (1989) Nature, 341, 544-546). Антитела, имеющие только тяжелую цепь, полученные от верблюда или трансгенных животных, являются высокоаффинными. Анализ последовательности нормальных тетрамеров H2L2 показал, что многообразие, главным образом, является результатом комбинации VDJ-перестройки и соматической гипермутации (Xu and Davies, (2000) Immunity, 13, 37-45). Анализ последовательности экспрессированной мРНК только тяжелой цепи, продуцируемой только верблюдами либо трансгенными животными, подтверждает это наблюдение (De Genst et al., (2005) J. Biol. Chem., 280, 14114-14121).

Важная и общая особенность природных областей VH верблюда и человека заключается в том, что каждая область связывается в виде мономера, вне зависимости от димеризации, с областью VL для обеспечения оптимальной растворимости и аффинности связывания. Эта особенность рассматривается как особенно эффективная для продуцирования блокирующих агентов и агентов тканевой проницаемости.

Гомо- или гетеродимеры также могут быть сконструированы путем ферментативного расщепления антител, имеющих только тяжелую цепь, или синтетическими способами (Jaton et ah, (1968) Biochemistry, 7, 4185-4195 и патент США №2003/0058074 A1). Однако полезные свойства связывающего домена мономерных антител до сих пор не были использованы для получения преимуществ при конструировании мультимерных протеинов в качестве терапевтических и диагностических реагентов.

VH человека или VHH верблюда, полученный технологией фагового дисплея, лишен преимуществ улучшенных характеристик в результате соматических мутаций и дополнительного разнообразия, обеспечиваемого рекомбинацией областей D и J в области CDR3 участка связывания нормального антитела (Xu and Davies, (2000) Immunity, 13, 37-45). Хотя VHH верблюда и имеет преимущества в растворимости по сравнению с VH человека, для человека он является антигенным и должен быть синтезирован при иммунизации верблюда или при помощи технологии фагового дисплея.

Введение связывающих доменов VH имеет явное преимущество над использованием scFv, которые необходимо конструировать из доменов VH и VL со связанной с этим потенциальной возможностью потери специфичности и авидности. Связывающие домены VH, полученные из семейств родственных генов, такие как T-клеточные рецепторы или семейство иммуноглобулинов акулы, также предоставляют альтернативные варианты scFv для генерации би- или мультиспецифических связывающих молекул. Также могут быть использованы другие природные связывающие белки и их домены, включая, например, растворимые фрагменты рецепторов.

Классы антител отличаются своими физиологическими функциями. Например, IgG играет решающую роль в зрелом иммунном ответе. IgM вовлечен в фиксирование и агглютинацию комплемента. IgA является обширным классом Ig в секретах, т.е. слезной жидкости, слюне, молозиве, слизи, и, таким образом, играет роль в местном иммунитете. Включение класс-специфических константных областей тяжелой цепи при конструировании мультивалентных связывающих комплексов обеспечивает терапевтические преимущества эффекторной функции in vivo в зависимости от требуемых функциональных свойств. Разработка отдельных эффекторных областей также может привести к добавлению или потере функционального свойства (Van Dijk and van der Winkel, Curr. Opin. Chem. Biol., (2001) Aug 5 (4), 368-374). По-видимому, для оптимальной продукции и селекции антител, имеющих только тяжелую цепь, которые содержат высокоаффинные связывающие домены VH (либо человека, либо верблюда, либо имеющие другое происхождение), будут использоваться альтернативные подходы для получения указанных антител в зависимости от выбора из рандомизированных фаговых библиотек, которые не облегчают in vivo рекомбинацию и созревание аффинности.

Таким образом, включение функционального свойства константной области IgA могло бы привести к улучшенному функционированию слизистой против патогенов (Leher et al., (1999) Exp. Eye. Res., 69, 75-84), хотя наличие функционального свойства константных областей IgG1 обеспечивает увеличение стабильности in vivo в сыворотке. Наличие константных доменов CH2 и CH3 тяжелой цепи обеспечивает основу для стабильной димеризации, которую можно наблюдать в природных антителах, и обеспечивает участки узнавания для пост-трансляционного гликозилирования. Наличие CH2 и CH3 также обеспечивает возможность вторичного узнавания антител, если в качестве реагентов и диагностических средств используются биспецифические и мультивалентные комплексы.

Выделенные предварительно перестроенные последовательности вариабельных областей только тяжелых цепей верблюда предварительно клонируют перед шарнирной областью и эффекторным доменом IgG1 человека, встроенным в вектора и экспрессированным в клетках COS для продукции антитела. Антитела, экспрессированные в такой in vitro среде, уже были подвергнуты процессам переключения классов (изотипа) и созревания (гиперсозревания) аффинности in vivo у верблюда, и они могут связываться с антигеном (Riechmann and Muyldermans, (1999) J. Immunol. Methods, 231, 25-38).

В данной области техники остается необходимость в максимальном увеличении разнообразия антител, имеющих только тяжелую цепь, и в B-клеточном ответе in vivo и, в частности, в получении функционального набора класс-специфических антител человека, имеющих только тяжелую цепь, и функциональных связывающих доменов VH только тяжелой цепи, которые сохраняют максимальный антигенсвязывающий потенциал, для использования в разнообразных клинических, промышленных и научных применениях.

В данной области техники также остается необходимость в растворимых бивалентных или мультивалентных связывающих полипептидных комплексах, содержащих по меньшей мере часть тяжелой цепи антитела отдельно или в комбинации с эффекторной (легкой) цепью, которая является физиологически стабильной и имеет эффекторную функцию.

Краткое описание настоящего изобретения

Настоящее изобретение относится к способу получения антитела, имеющего только тяжелую цепь VH или только тяжелую цепь VH (VHH) верблюда, трансгенным млекопитающим, в котором предусмотрен этап экспрессии гетерологичного локуса тяжелой цепи VH или тяжелой цепи VH (VHH) верблюда у такого млекопитающего, причем указанный локус тяжелой цепи VH или тяжелой цепи VH (VHH) верблюда содержит константную область тяжелой цепи, которая не кодирует домен CH1, и локус, которой при экспрессии способен формировать антитела, имеющие только тяжелую цепь, определенного класса или классов.

Локус тяжелой цепи VH или локус тяжелой цепи VH (VHH) верблюда может содержать один или несколько генных сегментов V верблюда или другого животного. Предпочтительно, генный сегмент V отобран или разработан таким образом, чтобы обладать улучшенными характеристиками растворимости. Предпочтительно, V генный сегмент извлекают у человека.

Константаная область локуса тяжелой цепи может содержать ген константой области Cα1 и/или Cα2, Cε, Cδ, Cγ и/или Cµ тяжелой цепи. Кроме того, константная область локуса тяжелой цепи может содержать более одной из следующих константных областей: Cα1, Cα2, Cε, Cδ, Cγ, Cµ.

Предпочтительно локус тяжелой цепи VH содержит вариабельную область, содержащую по меньшей мере один генный сегмент V человека или верблюда, по меньшей мере один сегмент D и по меньшей мере один сегмент J, причем генный сегмент V человека или верблюда, генный сегмент D и генный сегмент J способны к рекомбинации, формируя VDJ-кодирующую последовательность. Локус тяжелой цепи, предпочтительно, содержит двадцать или более генных сегментов D и/или пять или более генных сегментов J. Предпочтительно, сегменты D и J являются генными сегментами позвоночного, предпочтительно человека. Петля CDR3 может быть получена путем использования генных сегментов D и J, полученных у позвоночного или, предпочтительно, человека.

Локус тяжелой цепи VH также может содержать рекомбинантную последовательность (rss), способную к рекомбинации генного сегмента J непосредственно с генной константной областью тяжелой цепи.

Константная область тяжелой цепи гетерологичного локуса тяжелой цепи является константной областью человека или позвоночного, например верблюда. В качестве альтернативы константная область может не являться константной областью тяжелой цепи имуноглобулина.

Предпочтительно, способы настоящего изобретения по существу приводят к нормальному B-клеточному созреванию. Настоящее изобретение также относится к антителу, имеющему только тяжелые цепи, или его фрагменту, или смеси классов антител, имеющих только тяжелые цепи, полученные или получаемые по способу настоящего изобретения. Такое антитело, имеющее только тяжелые цепи, может представлять собой моноклональное антитело или его фрагмент, такой как связывающий домен VH человека или верблюда. Связывающий домен VH по настоящему изобретению может не содержать верблюдоподобную удлиненную CDR3 петлю или, в качестве альтернативы, может содержать верблюдоподобную удлиненную CDR3 петлю.

Настоящее изобретение также относится к вектору, содержащему гетерологичный локус тяжелой цепи настоящего изобретения, и к клетке-хозяину, трансформированной таким вектором.

Настоящее изобретение также относится к трансгенному млекопитающему, экспрессирующему гетерологичный локус тяжелой цепи, описанному в настоящем описании. Предпочтительно, трансгенное млекопитающее по настоящему изобретению обладает пониженной способностью к продукции антител, содержащих легкие цепи.

Также изобретение относится к использованию антитела, имеющего только тяжелые цепи, или к его фрагменту, по настоящему изобретению для изготовления лекарственного средства для иммунотерапии. Антитела настоящего изобретения, имеющие только тяжелые цепи, также могут использоваться в качестве диагностических средств, реагентов, абзимов или ингибиторов. Также изобретение относится к фармацевтической композиции, содержащей антитело, имеющее только тяжелые цепи, или его фрагмент, по настоящему изобретению, и фармацевтически приемлемый носитель.

Настоящее изобретение также относится к способу получения и селекции антител, имеющих только тяжелые цепи, в котором предусмотрены этапы:

(a) инъекции антигена трансгенному млекопитающему, как описано в настоящем описании;

(b) выделения клетки или ткани, экспрессирующей представляющее интерес антигенспецифическое антитело, имеющее только тяжелые цепи; и

(c) создания гибридомы из клетки или ткани этапа (b) и

(d) необязательно, клонирования мРНК антитела, имеющего только тяжелые цепи, из указанной гибридомы для последующей продукции в системе гетерологичной экспрессии, такой как система млекопитающих, растений, насекомых, бактерий, грибов, или в альтернативной системе.

Затем связывающие домены VH могут быть продуцированы путем идентификации и выделения антигенспецифического домена VH из клонированной мРНК из этапа c).

Связывающие домены VH по настоящему изобретению также могут быть получены путем:

(a) инъекции антитела трансгенному млекопитающему, описанному в настоящем описании;

(b) выделения клетки или ткани, экспрессирующей представляющее интерес антигенспецифическое антитело, имеющее только тяжелые цепи;

(c) клонирования локуса VH из мРНК, полученной из выделенной клетки или ткани;

(d) отображения кодируемого белока, используя фаговую или аналогичную библиотеку;

(e) идентификации антигенспецифического домена (доменов) VH; и

(f) экспрессии домена (доменов) VH отдельно или в виде слитого белка в бактериальных, дрожжевых или альтернативных системах экспрессии.

Подробное описание изобретения

Настоящее изобретение позволяет преодолеть ограничения уровня техники и в нем показано, что трансгенные животные, в частности мыши, могут быть созданы при помощи "микролокусов" для продукции класс-специфических антител, имеющих только тяжелую цепь, или смеси различных классов антител, имеющих только тяжелую цепь, которые секретируются плазмой или B-клетками. Затем их можно использовать либо для получения надежной доставки класс-специфических антител, имеющих только тяжелые цепи, используя отлаженную технологию гибридом, либо в качестве источника функциональных связывающих доменов VH (VHH) верблюда или связывающих доменов VH только тяжелой цепи, предпочтительно растворимых связывающих доменов VH только тяжелой цепи человека, которые лишены эффекторных функций, но которые сохраняют связывающую функцию.

Антитела, имеющие только тяжелые цепи (включая антитела верблюда), которые могут быть получены способами настоящего изобретения, проявляют высокую аффинность связывания, которая является результатом перестроек генных сегментов V, D и J и соматических мутаций, обычно без удлиненной петли CDR3. По существу обычное B-клеточное созревание наблюдается при высоких уровнях антител, имеющих только тяжелые цепи, в выделенной плазме (предполагается, что домен CH1 отсутствует во всех классах антител, находящихся в рекомбинантном локусе). B-клеточное созревание и секреция собранных димеров (например, IgG) или мультимеров (например, IgM) не зависит от наличия или экспрессии генов легкой цепи.

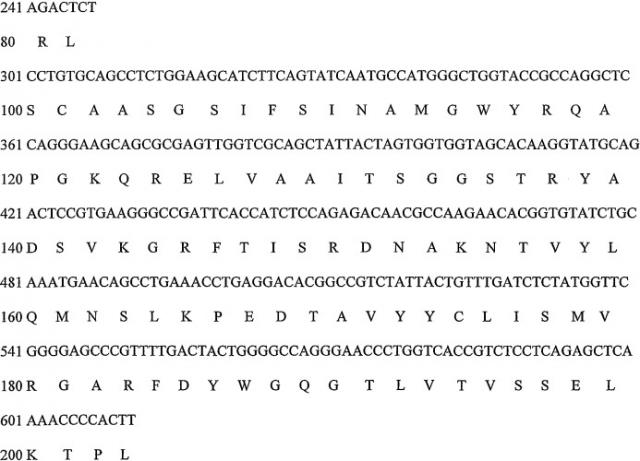

Анализ нуклеотидной последовательности антигенспецифической мРНК, кодирующей антигенспецифическую тяжелую цепь, выделенную из гибридом, полученных от трансгенных мышей, показал, что разнообразие антител, имеющих только тяжелую цепь, в основном является функцией VDJ-рекомбинации. Кроме того, авторами настоящего изобретения было показано, что разнообразие антител образуется в области CDR3 функционального антигенсвязывающего домена антител, имеющих только тяжелые цепи, с более ограниченным вкладом соматических мутаций в доменах VH. Используя способы, раскрытые в настоящем описании, функциональные домены VН могут быть клонированы и могут быть экспрессированы в бактериальных системах для получения связывающих доменов VH, при этом полностью сохраняя антигенсвязывающую способность, специфичность и аффинность. Кроме того, класс-специфические димеры или мультимеры тяжелой цепи могут секретироваться в культуре гибридомных клеточных линий.

На основании настоящего изобретения также показано, что трансгенные мыши могут быть запрограммированы на продукцию предпочтительных классов антител, имеющих только тяжелую цепь, в ответ на антигенную стимуляцию, например только IgG или против только IgM, или смесь из, например, IgA, IgG и IgM.

Авторами настоящего изобретения ранее было описано (смотрите заявки на патент WO02/085945 и WO02/085944) создание трансгенных мышей, экспрессирующих минимальный лишенный экзона CН1 локус константной области тяжелой цепи IgG человека, соединенный сегментами человека D и J с двумя генами VHH ламы. При антигенной стимуляции они продуцировали функциональное высокоаффинное антигенспецифическое IgG антитело, имеющее только тяжелые цепи. Смеси классов антител (IgM и IgG), имеющих только тяжелые цепи, могут быть получены переключением классов in vivo путем использования генных конструкций, включая константные области тяжелой цепи в тандеме (при условии, что все гены константных областей лишены домена CH1 и, если имеется, CH4 домена).

Усовершенствования, описанные в настоящем описании, показывают, что мышь, сконструированная с таким же локусом константной области IgG, соединенным при помощи сегментов человека D и J с двумя генами VHH ламы, и локусом константной области IgM человека, лишенного экзона локуса CH1, который соединен при помощи таких же генных сегментов человека D и J с генами VHH ламы, также продуцирует высокомолекулярное (мультимерное) антитело IgM, имеющее только тяжелые цепи, и антитело IgG (димер), имеющее только тяжелые цепи. Интересно то, что по существу нормальное B-клеточное созревание и продукция антител зависит от полного отсутствия последовательностей CH1 в каждой константной области тяжелой цепи, которая имеется в трансгенном локусе. Более того, если имеется экзон CН4, то его удаление не требуется.

Таким образом, например, трансгенное животное, несущее локус тяжелой цепи IgM человека с функциональным экзоном CH1, соединенным при помощи таких же генных сегментов человека D и J с двумя генными сегментами V ламы, и локус константной области тяжелой цепи IgG, лишенный экзона CH1, который соединен при помощи таких же генных сегментов человека D и J с двумя генными сегментами V ламы, продуцирует незначительное количество антител, имеющих только тяжелые цепи, и не проявляет наличие B-клеточного созревания.

Другие эффекторные домены, включая домен CH4, могут быть включены или не включены, по желанию, с целью введения или удаления из полученного антитела, имеющего только тяжелые цепи, эффекторных свойств.

Авторы настоящего изобретения обнаружили, что продуктивную экспрессию антитела (то есть B-клеточное созревание) можно получить в результате использования любого генного сегмента V, находящегося в конструкции. Выделение и секвенирование мРНК антитела, полученного из B-клеток, показало, что происходит рекомбинация генных сегментов D и J, гененрируя разнообразие CDR3. Сравнение последовательностей полученных доменов VH выявило соматические мутации, указывающие, что в рекомбинантных генных сегментах D и J, а также в домене VH полученной экспрессированной мРНК антитела произошли события аффинного созревания.

Предпочтительные конструкции включают генные сегменты V, отобранные или разработанные для улучшенной растворимости и связанные с кластером цепей D и J для рекомбинации и генерации CDR3. Предпочтительно, VDJ-последовательности связаны с константным эффекторным доменом (доменами) выбора в тандеме, каждый из которых лишен экзона CН1.

Настоящее изобретение не ограничено получением и продукцией класс-специфического антитела человека или верблюда, имеющего только тяжелые цепи, или связывающих доменов VH человека (предпочтительно, растворимых связывающих доменов VH) (одиночных или связанных с эффекторным доменом по выбору), но охватывает продукцию химерных комбинаций любого генного сегмента V, полученного от позвоночного животного (необязательно, сконструированного с улучшенными характеристиками растворимости), связанного с генными сегментами D и J. Предпочтительно, генные сегменты V являются генными сегментами человека и не являются генными сегментами V верблюда. Полученные домены VH могут не содержать удлиненной верблюдоподобной петли CDR3, за исключением того, что сегменты D и J получены от верблюда. В результате это дает домен VH, проявляющий разнообразие CDR3 и аффинное созревание, необязательно связанное с эффекторной константной областью. Последняя гарантирует функциональную секрецию и, необязательно, сборку в родительском трансгенном позвоночном животном по выбору, а также обеспечивает последующий выбор эффекторной функции в случае, если это необходимо.

Эти сведения имеют важные результаты для улучшенной и упрощенной разработки класс-специфичкских антител, имеющих только тяжелые цепи, и получения высокоаффинных растворимых доменов VH, которое включает созревание аффинности посредством соматической мутации. Введение выбранных эффекторных функций константной области тяжелой цепи (лишенной CН1) или их смесей делает возможной продукцию антител, имеющих только тяжелые цепи, любого класса или любой смеси антител, имеющих только тяжелые цепи, без необходимости дополнительной разработки антител. Домены VH могут экспрессироваться отдельно в бактериальных системах или в системах других микроорганизмов или в виде функционального антитела, имеющего только тяжелые цепи и содержащего эффекторные домены, которое секретируется гибридомами или трансфецированными клетками в культуре. Антитела и связывающие домены VH человека широко применяются в области здравоохранения в виде лекарственных средств, диагностических средств и реагентов, а также находят применение в сельском хозяйстве, в областях, связанных с защитой окружающей среды, и в промышленной области.

Таким образом, в первом аспекте настоящее изобретение относится к способу получения антитела, имеющего только тяжелые цепи VH, трансгенными млекопитающими, в котором предусмотрен этап экспрессии гетерологичного локуса тяжелой цепи VH в указанном млекопитающем. Предпочтительно, локус тяжелой цепи VH содержит константную область тяжелой цепи, которая не кодирует домен CH1, и локус, которой способен формировать при экспрессии разнообразные наборы полных антител, имеющих только тяжелые цепи.

Первый аспект настоящего изобретения также относится к способу продукции антитела, имеющего только тяжелые цепи VH верблюда, трансгенными млекопитающими, в котором предусмотрен этап экспрессии локуса тяжелой цепи VH верблюда в таком млекопитающем, причем локус тяжелой цепи VH содержит константную область тяжелой цепи, которая не кодирует домен CH1, и локус которой при экспрессии способен формировать разнообразный набор полных антител, имеющих только тяжелые цепи, включая VDJ-перестройку и созревание аффинности в ответ на антигенную стимуляцию.

Эффекторные молекулы тяжелых цепей могут быть сконструированы таким образом, чтобы представлять собой свободные функциональные домены, например карбоксиконцевые домены CH4, при условии, что их создание не влияло на секреторные механизмы, предотвращающие сборку на клеточной поверхности и, следовательно, B-клеточное созревание. Из гетерологичного локуса удаляют или в этом локусе отсутствуют одни только экзоны CH1. В локусе могут быть разработаны дополнительные особенности, например, для улучшения гликозилирования или дополнительной функции.

Предпочтительно, гетерологичный локус при экспрессии способен формировать функциональные молекулы IgA, IgE, IgG, IgD или IgM или их изотопы. Также могут быть получены отдельные классы антител или смеси классов антител или их изотопы.

Следовательно, гетерологичный локус тяжелой цепи конструируют для продукции предпочтительных классов или смесей антител, имеющих только тяжелые цепи, в зависимости от требуемого класса(классов) антител, с по существу нормальным B-клеточным созреванием. Применение генных сегментов V, D и J верблюда и эффекторных областей верблюда будет давать антитела верблюда с особенностями, специфическими для верблюда, например антитела с удлиненными петлями CDR3. Использование генных сегментов человека V, D и J, содержащих генные сегменты V, выбранные произвольно или выбранные или сконструированные для усиления растворимости, будет продуцировать антитела человека, имеющие только тяжелые цепи.

Антитела, полученные по настоящему изобретению, имеют преимущества перед антителами предшествующего уровня техники, заключающиеся в том, что антитела по настоящему изобретению представляют собой любой один или известный класс и, предпочтительно, являются человеческими. Антитела являются высокоаффинными благодаря комбинации VDJ-рекомбинации и с