Способ обнаружения и отображения фигуры газонефтяной лог-трубки

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к методам геофизических исследований земной коры. Сущность: регистрируют сейсмические волны многоканальными расстановками по профилям. Выделяют отраженные волны. Выбирают обрабатываемые интервалы профиля. Вводят корректирующие поправки в исходные данные по профилям. Строят согласованную со стандартным разрезом объединенного градиентного поля геолого-геофизическую модель среды, в которой преобразовывают усредненные значения поля в структурную карту вертикальной трубки. Осуществляют графическое представление объединенных безразмерных данных измеренных геофизических полей с выделением локальных объединенных градиентных зон - лог-зон из общего объединенного градиентного поля. Технический результат: повышение достоверности результатов. 4 з.п. ф-лы, 17 ил.

Реферат

Изобретение относится к электромагнитным методам геофизических исследований земной коры и может быть использовано при глубинных зондированиях при поисках и разведке месторождений нефти и газа, в частности оно относится к геофизической разведке нефтяных и газовых месторождений при поисках нефтегазовых месторождений, а также при использовании способов гравиразведки с оператором полного нормированного градиента ПНГ. Изобретение также используют в геофизической разведке нефтяных и газовых месторождений при прямых поисках нефтегазовых месторождений.

Предложенные способы являются технологиями обработки и совместного (суммарного) представления данных измерений геофизических полей, которые применяют для обнаружения и оконтуривания газонефтяных площадей как шельфа морских акваторий, так и территории континентальной суши в процессе проведения геолого-геофизических исследований.

Изобретение также может использоваться в способах обнаружения, оконтуривания и отображения геологического строения сред.

Известен способ «гонг» - гравитационное обнаружение нефти и газа, основанное на смене гравитационного поля (см. статью А.В.Михальцев, И.Н.Михайлов, Б.В.Ермаков, С.А.Федотов (ВНИИгеофизика), А.Г.Будагов (МПР России), М.И.Лоджевский (центр "ГЕОН"), А.А.Никитин (МГГА) «Роль геофизических методов исследования в поисках ресурсов нефти и газа в московской области», который позволяет выделить амплитуду поля, которая имеет отрицательный знак, за счет уменьшения плотности пород по оси субвертикальной трубки, и положительный знак - по краям аномалии, отражающим локальный кольцевой вал горных пород. Однако он использует только нормированное гравитационное поле, что не дает возможности на основе суммирования безразмерных величин использовать суммирование градиентов других полей как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Поскольку близкого прототипа способа обнаружения и оконтуривания на основе суммирования градиентов нескольких полей как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях для определения вертикальных энергетических зон-каналов земли в публикациях не имеется, рассмотрим наиболее близкие известные методы, с помощью которых производится сбор геофизической и геологической информации. Известно изобретение «Способ геоэлектроразведки», патент RU 2076343, опубл. 1997.03.27, МПК G01V 3/12, состоящий в измерении вертикальной и горизонтальной компонент электромагнитного поля с учетом площади расстановки приемников.

Изобретение позволяет повысить эффективность геоэлектроразведки за счет возможности учета аномальных составляющих электрического и магнитного полей, однако не учитывает влияние неоднородности, которое проявляется достаточно слабо по типу "однократных отражений", или интенсивное взаимодействие полей от неоднородности и вмещающей среды, требующее описания их через полные выражения, содержащее различные "мультипольные моменты".

Известно изобретение «Способ геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока (ВАРИАНТЫ), патент RU 2279106, опубл. 2006.06.27, МПК G01V 3/06, включающее расчет нормированных электрических параметров, на их основе определяют три электрофизических параметра, по которым строят три разреза. Изобретение позволяет обеспечить возможность разделения параметров электропроводности и вызванной поляризации, а также возможность определения постоянной времени спада разности потенциалов вызванной поляризации. Однако получают лишь суммарные сведения о всех элементах строения исследуемой среды, регистрируют сопротивление объема всех геологических объектов исследуемой среды, в которой развивается электрическое поле источника тока, но если измеряют в точках наблюдения в паузах между импульсами тока первые и вторые осевые разности потенциалов, то результат измерений подвержен искажающему влиянию приповерхностных геологических неоднородностей в трехмерно-неоднородных средах.

Известно изобретение «Гравиметрический способ квазиособых точек», патент RU 2094830, опубл. 1997.10.27, МПК G01V 7/00, G01V 9/00, включающий измерения силы тяжести, вычисление и анализ амплитудного спектра, расчет размерной величины по координатам источников аномалии для определения размера ячейки, использование для анализа аномалии графика функции полного нормированного градиента гравитационного полая с учетом определенной (найденной) оси аномалии, определение особенности микрорельефа субгоризонтальной границы и субвертикальный контакт интерпретируемой (оконтуриваемой) зоны с учетом нормированного градиента зоны. Изобретение позволяет повысить геологическую эффективность и точность результатов одновременно с возможным сокращением объема обработки и интерпретации. Однако не обеспечивает единого формализованного подхода к количественной интерпретации экстремальных зон, прослеженных и идентифицированных в различных вариантах трансформированных полей, а также не использует сумму безразмерных градиентных величин различных полей как индикатор газонефтяной площади шельфа морских акваторий и континентальной суши.

Известно изобретение «Способ поиска залежей углеводородов», патент RU 2194293, опубл. 2002.12.10, МПК G01V 11/00, включающий измерение магнитных и гравитационных полей, определение отрицательных значений амплитуд аномалий магнитного и гравитационного полей и выбор места бурения в центральной (положительной) зоне аномалий. Изобретение позволяет сократить затраты путем уменьшения объема бурения и установления новых перспективных на углеводородное сырье участков фундамента в зонах, однако не использует сумму безразмерных градиентных величин различных полей как индикатор газонефтяной площади шельфа морских акваторий и континентальной суши.

Наиболее близким к заявленному способу является изобретение «Способ обработки морских магнитных градиентных данных и способы поисково-разведочных работ с использованием этих данных», заявка RU 2005121566, опубл. 2006.01.20, МПК G01V 3/165, который включает получение необработанных магнитных градиентных данных, определение тренда градиента, который вычитают из необработанных магнитных градиентных данных для получения скорректированных градиентных данных, расчет и оценка градиента отклонения (для определения полосы фильтрации), вычисление разности между магнитными сигналами в разных точках измерения, нормирование разности необработанных магнитных градиентных данных, на расстояние между выбранными точками измерения, интегрирование, т.е. сшивка по разным характеристикам, корректировка градиентных данных в данные общей характеристики магнитного поля и применение фильтра по выбранной характеристике к данным интегрированной общей характеристики магнитного поля для получения выходных данных. Однако не использует сумму безразмерных градиентных величин различных полей как индикатор газонефтяной площади шельфа морских акваторий и континентальной суши, что не позволяет сопоставить роли и значимости различных по своей природе геофизических полей на основе частичной фильтрации градиентных полей и выделить полосы разломов в «чистом виде».

До настоящего времени для обнаружения газонефтяных площадей шельфа чаще всего применяли вертикальное градиентное гравитационное поле. Однако все известные методы не позволяют оконтуривать и изображать в «реальном» масштабе вертикальные энергетические зоны Земли.

Требуется сформировать на основе реальных данных «частично виртуальное изображение» локальной объединенной градиентной зоны-каналы (лог-зоны)-трубки, без чего существенно усложняются геолого-разведывательные работы газонефтяной площади шельфа морских акваторий и континентальной суши. Данная задача может быть решена только при использовании горизонтального градиента гравитационного поля совместно с горизонтальным градиентом магнитного поля и градиентом сейсмического временного поля в вертикальной плоскости. Для их совместного использования требуется производить суммирование безразмерных величин, позволяющих выстроить данное «виртуальное» изображение, т.е. совместное (суммарное) представление данных измерений нормальных геофизических полей с выделением из суммарного поля локальных объединенных градиентных зон (лог-зон).

Предложенное техническое решение позволяет повысить надежность и точность выделения и оконтуривания перспективных нефтегазоносных месторождений или отдельных их проявлений для газонефтяной площади шельфа морских акваторий и континентальной суши. В частности, позволяет сформировать изображения локальной объединенной градиентной зоны (лог-зоны) или трубки, сопоставить роли и значимости различных по своей природе геофизических полей на основе частичной фильтрации градиентных полей, выделить полосы разломов в «чистом виде».

Для выполнения поставленной технической задачи требуется, в свою очередь, на основе суммирования безразмерных градиентных величин использовать эту сумму как индикатор газонефтяной площади шельфа морских акваторий и континентальной суши

Данный технический результат достигается следующим образом.

В способе обнаружения и оконтуривания газонефтяных площадей шельфа морских акваторий и континентальной суши, осуществляемом на основе локальных объединенных градиентных зон (лог-зон) геофизических полей, выполняют следующие действия: измерение нормированного гравитационного поля с выделением амплитуды поля с учетом положительных и отрицательных знаков по оси и в краевых зонах аномалии, определение градиентных зон, нормирование данных на расстояние между выбранными точками измерения с использованием диапазона фильтрации градиентов, определенного путем измерения разности характеристик градиентных полей, интеграцию (сшивку) градиентных зон. Предложенный способ отличается тем, что измеряют нормальные магнитное, и/или гравитационное, и/или сейсмическое, и/или естественное электрическое геофизические поля (Ni) на основе наземных-, или аэро-, или космической съемок, при этом определяют размерный градиент каждого геофизического поля, для чего разбивают площадь на систему элементарных размерных ячеек для магнитного и гравитационного и/или естественного электрического полей - в горизонтальной плоскости и для сейсмического временного поля - в вертикальной плоскости, находят в ячейке размерную величину градиента (ψi) каждого геофизического i-поля, где ψi=dNi/Ah, причем dr - пространственная координата потенциального поля, ячейки. Затем исключают ячейки одинаковых по величине (ψi) нормальных полей, выделяют краевые зоны ячеек полей независимо от их знака и на основе полученных величин (Ni) нормальных геофизических полей, используя сравнительный дифференциальный анализ величин поля в рассматриваемой ячейке площади и в ячейках ее окружающих, переводят (пересчитывают) размерные градиенты (ψi) полей в безразмерные величины градиентов этих полей (Ωi), рассчитанных как отклонение величины поверхностного градиента (ψi) ячейки от его среднего значения (ψi cp) и нормированного, на среднеквадратичное отклонение случайной величины градиента (σi) данного поля, для магнитного и гравитационного полей или для сейсмического поля - в горизонтальной плоскости или вертикальной плоскости соответственно, и равную

Ωi={(ψi-ψi ср)/σi}, где

Ωi - безразмерная величина градиентов данного поля в i-й ячейке,

ψi - текущее значение поверхностного градиента i-й ячейки,

ψi cp - среднее арифметическое значение случайной величины градиента ψi, рассчитанное как ψicp=(1/n)Σi=1 nψi (это среднее значение поверхностного градиента i-й ячейки),

σi - среднее квадратичное отклонение случайной величины значения Т, i-го поля, рассчитывают как σi={(1/n)ΣnI=1(ψi-ψi cp)2}0,5 (среднеквадратичное отклонение случайной величины градиента данного поля в i-й ячейке).

Причем размерные градиенты полей в горизонтальной плоскости для магнитного поля ψMi рассчитывают в единицах нТ/м, для гравитационного поля ψGi - в единицах мГ/м, а в вертикальной плоскости для сейсмического временного поля ψci - в единицах с/м, суммируют (объединяют) безразмерные градиенты полей (ΩΣi), получая объединенные величины безразмерных градиентов геофизических полей (Σi Ωi) только в горизонтальной плоскости, нормируют градиенты геофизических полей на выбранный «опорный» (эталонный) градиент поля как для каждого i-го градиентного поля (ΩΣi), так и для объединенного градиентного поля (ΩΣi), с использованием диапазона фильтрации (Ωif) градиентов каждого (Ωi) и объединенного (ΩΣi) градиентных полей,

при этом

ΩΣi=ΣiΩi(ψicp/ψi cp/ψi0 cp),

где ψi cp - среднее арифметическое значение случайной величины градиента i-го,

ψi0 cp - среднее арифметическое значение случайной величины градиента i0-го «опорного» поля.

Далее объединяют распределение значений безразмерных градиентов геофизических полей в горизонтальной плоскости и/или безразмерных градиентов геофизических полей в горизонтальной плоскости и безразмерных градиентов сейсмического временного поля в вертикальной плоскости и по результатам расчетов безразмерных градиентов геофизических полей делают вывод о наличии или отсутствии нефтегазоносных площадей и степени нефтегазоносности площади на основе объединенного градиента поля. В указанном способе обнаружения и оконтуривания при суммировании (объединении) безразмерных градиентных полей

(ΩΣi) принимают сумму (объединенные величины) градиентов полей (ΩΣi) равной нулю в случае, если один из составляющих суммы градиентов полей в ячейке площади (Ωi) равен нулю (для четкого выделения лог-зон). В указанном способе обнаружения и оконтуривания могут при нормировании градиентов геофизических полей на выбранный «опорный» (эталонный) градиент поля, как для каждого i-го градиентного поля (Ωi), так и для объединенного градиентного поля (Ωi), использовать диапазон фильтрации (Ωif) градиентов каждого (Ωi) и объединенного (ΩΣi) градиентных полей, определенный путем измерения разности (Ωi-Ωif) и (ΩΣi-Ωif),

где:

Ωi - i-e градиентное (безразмерное) поле;

Ωif - диапазон частичной фильтрации градиентного поля;

ΩΣi - объединенное (сумма) градиентное безразмерное поле;

Ωif - диапазон частичной фильтрации объединенного градиентного поля.

Также в указанном способе обнаружения и оконтуривания в случае обобщения двух полей - магнитного и гравитационного, коэффициент нормирования принимают за единицу, т.е.

ψicp/ψi0 ср=1.

В настоящее время установлено, что для газонефтяных участков характерно наличие в разрезе пород шельфа субвертикальных трубок, с явным или неявным наличием отверстий - дырок, с возможным их заполнением разрушенными коренными породами. Этим субвертикальным трубкам соответствуют локальные объединенные градиентные зоны (лог-зоны) магнито-гравитационного поля. Данная концепция опубликована в Российском геофизическом сборнике РАН, вып.36, 2005 (статья: Пшеничный Г.А., Матвеев Ю.И., Каминский Е.Ю. «Концепция локальных обобщенных градиентных зон - трубок геофизических полей при оценке перспектив нефтегазоносности шельфа Баренцева моря», и статья: Пшеничный Г.А., Каминский Е.Ю. «Выявление нефтегазоносных площадей шельфа Баренцева моря на основе технологии локальных обобщенных градиентных зон-трубок геофизических полей»).

Известно, что система разнообразных геофизических полей как особой формы материи представляет собой общее физическое поле Земли и околоземного пространства. К геофизическим полям относятся: магнитное силовое поле, действующее от тел, обладающих магнитным моментом; гравитационное поле силы тяжести; электрическое силовое поле взаимодействующих зарядов; геотермическое поле теплового потока, идущего из недр Земли; геодинамическое поле сил сжатия, растяжения и кручения; сейсмическое поле упругих колебаний горных пород земной коры; поле ядерных излучений, представленное солнечным и земным потоками ядерных частиц и квантов и др. Согласно теории поля общими характеристиками геофизических полей являются перенос количества энергии, а также их пространственно-временная дифференциация. Любое геофизическое поле на определенном малом участке может считаться однородным, и тогда энергия (работа) А по переносу частицы (заряда) зависит от разницы между начальными (r1) и конечными (r2) пространственными координатами потенциального поля U, т.е. A=U(r1)-U(r2). Потенциал однородного поля удовлетворяет уравнению Лапласа, когда вторые производные потенциала U равны нулю. Градиент поля есть вектор, указывающий направление максимального по скорости изменения того или иного потенциала поля от одной ячейки (точки) пространства к другой. Градиент потенциала того или иного поля называется напряженностью этого поля. Для нахождения скалярных полей используется производная по направлению максимального изменения скалярного поля, т.е. величина градиента. Изменение векторного поля характеризуется, во-первых, скаляром дивергенции (расхождением) поля, которая в свою очередь отображает изменение интенсивности поля, и, во-вторых, вихрем (ротором) поля, который представляет компоненту вращения векторного поля (поле кручения или торсионное поле).

Краевые градиентные зоны геофизических полей - это зоны, в которых нарушается их однородность и потенциальность (rotU≠0), т.е. первые и вторые производные по потенциалу и координатам не равны нулю (ΔU≠0). В краевых зонах, помимо нормальной составляющей, действует тангенциальная составляющая вектора поля. Индикаторами краевых градиентных зон геофизических полей являются области пространства формирования зарядов противоположного знака на очень малых расстояниях с изменением знака напряженности поля. Наличие субвертикальных трубок, многие из которых выходят на поверхность дна шельфа морских акваторий, не является редкой геоморфологической структурой Земной Коры. Геоморфологические данные и данные сейсмического профилирования, проведенные в последнее время на шельфах северных морей, указывают на наличие многочисленных субвертикальных зон деструкции. Локальные обобщенные градиентные зоны геофизических полей приурочены к вертикальным каналам (трубкам) газоконденсатных и нефтяных месторождений.

Техническое решение иллюстрируется следующими чертежами и графиками.

Фиг.1 - магнитное нормальное поле.

Фиг.2 - гравитационное нормальное поле.

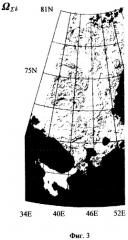

Фиг.3 - безразмерное обобщенное ΩΣi градиентное магнито-гравитационное поле.

Фиг.4 - градиенты полей

«а» - вертикальный градиент поля,

«б» - горизонтальный градиент поля.

Фиг.5 - выделение протяженных градиентных полос разломов при фильтрации Ωf=(-0,75÷+0,75)ΩΣi.

Фиг.6 - результаты по региону Штокмановского ГКМ с лог-зонами и одним из разломов по данным градиентно-магнитного поля:

«а» - без фильтрации,

«б» - с фильтрацией.

Фиг.7 - выделение лог-зон газонефтяных площадей шельфа Баренцева моря по данным объединенного градиентного магнито-гравитационного поля.

Фиг.8 - оконтуривание лог-зон газонефтяных площадей шельфа Баренцева моря по данным объединенного градиентного магнито-гравитационного поля.

Фиг.9 - исходные данные (карты изолиний) нормального магнитного поля для континентальной суши.

Фиг.10 - исходные данные (карты изолиний) нормального гравитационного поля для континентальной суши.

Фиг.11 - объединенное градиентное поле ОГП - карта ОГП с выделенными лог-зонами.

Фиг.12 - объединенное градиентное поле ОГП - карта ОГП с рекомендациями дальнейших сейсмических и геолого-разведочных буровых работ.

Для раскрытия сущности предложенного способа следует рассмотреть два примера его реализации, первый соответствует условиям шельфа морских акваторий (на примере шельфа Баренцева моря и Штокмановского газоконденсатного месторождения), а второй - условиям континентальной суши. Предложенный способ осуществляют следующим образом.

Пример 1. В условиях шельфа морских акваторий.

Предложенный способ осуществляют с использованием исходных нормальных геофизических полей для выявления лог-зон газонефтяных площадей шельфа. Проиллюстрируем его на примере шельфа Баренцева моря и региона Штокмановского ГК-месторождения.

Осуществляют компьютерную обработку карт нормальных геофизических полей. В условиях шельфа Баренцева моря использовали карты аэромагнитного (масштаба 1:2500000, 1982 г.) и гравитационного (масштаба 1:1500000) полей. Исходные нормальные, в размерном виде магнитометрическое поле (от -300 до +300 нТ) и гравиметрическое поле (от -30 до +70 мГ) показаны на фиг.1 и 2 соответственно.

Для определения размерного градиента каждого геофизического поля разбивают площади исследуемого участка на систему элементарных ячеек. Для конкретных условий шельфа Баренцева моря размер ячейки выбран 1,5 км на 1,5 км, что для шельфа площадью 272 тыс.км2 дает порядка 2 млн. ячеек. Такой размер ячейки примерно на порядок меньше размера лог-зоны, составляющего 10-20 км, но на порядок больше реальных геоморфологических размеров зон-каналов, диаметр которых на шельфе составляет обычно 100-500 метров. При этом для магнитного и гравитационного и/или естественного электрического полей - в горизонтальной плоскости и для сейсмического временного поля - в вертикальной плоскости.

Находят градиентное поле в размерных единицах. Для этого находят в ячейке размерную величину градиента (ψi) каждого геофизического i-поля, где ψi=dNi/dr, при этом

r1 и r2 - это разницы между начальными и конечными пространственными координатами потенциального поля, за которое принимают ячейку.

Градиент каждого из используемых геофизических полей (i) - отыскивается (например, с помощью программы ER Mapper) на основе сравнительного дифференциального анализа величин поля в рассматриваемой ячейке исследуемой площади и в ячейках ее окружающих. Размерная величина градиента для каждого физического i-поля обозначена через символ ψi=dNi/dr. В случае градиентного магнитного поля величина этого поля меняется от -200 нТ/м до +200 нТ/м, а в случае градиентного гравитационного поля она находится в пределах от -30 мГ/м до +70 мГ/м.

Находят градиентное поле в безразмерных единицах. Показатель частоты проявления градиентного i-поля определяется из результатов нормирования отклонения величины поверхностного градиента от его среднего значения. Обозначая среднее значение градиента для каждого физического i-поля через ψicp., осуществляют преобразование размерных горизонтальных градиентов ψi i-поля в безразмерный вид Ωi. Это осуществляется следующим образом:

Ωi={(ψi-ψi cp)/σi}, где σi={(1/n)ΣnI=1(ψi-ψi cp)2}0,5 - среднее квадратичное отклонение случайной величины значения ψi i-го поля,

ψicp=(1/n) Σi=1 n ψi - среднее арифметическое значение случайной величины градиента ψi. Величина безразмерного параметра (Ωim-Ωf) изменяется в пределах от -2 до +2 единиц при фильтре ±0,1 единиц для магнитного поля и параметра (Ωig-Ωf) в пределах от -3,5 до +3,5 единиц при фильтре ±0,5 единиц для гравитационного поля.

Суммируют и нормируют безразмерные параметры градиентных полей. В общем случае сведение нескольких градиентных i-полей к одному обобщенному градиентному полю осуществляют путем суммирования значений Ωi градиентов группы i-полей, т.е. ΩΣi=Σi Ωi, и нормирования слагаемых градиентных полей на выбранное («опорное») градиентное поле (см. Фиг.3). Таким образом:

ΩΣi=ΣiΩi(ψi cp/ψi0 cp), где ψi ср и ψi0 cp - средние арифметические значения случайной величины градиента i-го и "опорного" полей. В нашем случае обобщения двух полей (магнитного и гравитационного) коэффициент нормирования принят за единицу, т.е. ψi ср/ψi0 ср=1.

Объединяют безразмерное градиентное поле ΩΣi, найденное на основе суммирования безразмерных градиентных магнитного Qim и гравитационного Qig полей, показано на фиг.4. Величина обобщенного безразмерного параметра ΩΣi находится в пределах от -4 до +5 единиц.

Выделяют протяженные градиентные полосы разломов при фильтрации

Ωt=(-0,75÷+0,75)ΩΣi (см. Фиг.5), на основании которых делают вывод (см. Фиг.6 - а и б).

Выделение локальных обобщенных градиентных зон (лог-зон), связанных с газонефтяными залежами шельфа, производилось вручную, путем устранения градиентных полос, связанных с краевыми зонами разломов. Для этих целей отфильтровывалась «низкоэнергетическая» часть гистограмм безразмерного параметра ΩΣ, отвечающая за газонефтяные участки (на примере Штокмановского ГКМ). Возможно также использование в отдельности как безразмерного градиентного магнитного поля для более четкого выделения структуры, формы и размеров лог-зон, так и безразмерного градиентного гравитационного поля для оконтуривания газонефтяных полей и залежей.

При этом осуществляли выбор диапазона Ωif фильтрации градиентов каждого из суммируемых полей, т.е. измеряли (Ωi - Ωif). Это позволило выбрать долю влияния горизонтальных градиентов магнитного и гравитационного полей для оптимального выделения лог-зон площади. Затем определяли по известному эталону месторождения и устанавливали диапазон фильтрации градиентного поля, при котором исчезают лог-зоны нефтегазоносных участков площади. На площади остаются лишь цепочки «высокоэнергетических» градиентных зон разломов, что позволяет разделить объединенные градиентные зоны разломов и лог-зон нефтегазоносных участков шельфа.

С помощью данного метода осуществляли также выделение тектонических разломов. Линейно-протяженные обобщенные градиентные зоны обычно контролируют тектонические разломы (фиг.5, 6). В предлагаемой технологии имеется возможность установить «энергетический ранг» таких зон с помощью выделения (фильтрации) заданной области значений градиентов (фиг.5). На фиг.6 («а» и «б») показан регион Штокмановского ГКМ с лог-зонами и одним из разломов по данным градиентно-магнитного поля без фильтрации (а) и с фильтрацией (б). Представленный разлом разделяет поднятие Федынского и западную границу Южно-Баренцевой впадины, имеет сложную структуру с шириной магнитного градиентного поля порядка 3-5 км (фиг.6). Протяженные боковые «высокоэнергетические» полосы разломов соединяются поперечными участками, что напоминает вид «лестницы». Сравнение градиентных полей без фильтрации (а) и с фильтрацией (б) указывает, что фильтрация «низкоэнергетической» части поля позволяет разделить разломные структуры и лог-зоны, связанные с газонефтяными зонами-трубками шельфа. Так, на правом рисунке фиг.6а исчезают все 14 лог-зон, связанных с Штокмановским ГКМ; лишь в западной центральной части региона для зоны, хотя и локальной формы, остается «высокоэнергетический след», что указывает на отсутствие здесь газонефтяной трубки-залежи. Краевые зоны разломов могут быть представлены узкими гранями и ребрами, а объемные силы, действующие в этих местах, приводят к смене направления потока течения воды и к осаждению частиц вещества. Локальные объединенные градиентные зоны, связанные с узлами пересечения разломов, как и линейные ОГЗ, контролирующие древние разломы, обычно также имеют относительно больший энергетический ранг.

Выделение лог-зон производится на основе устранения градиентных полос, связанных с краевыми зонами разломов по данным фильтрации «низкоэнергетической» части гистограмм безразмерного аналитического параметра, обычно отвечающей, на примере Штокмановского ГКМ, газонефтяным участкам шельфа.

На фиг.7, 8 показаны выделенные по разработанной технологии локальные обобщенные градиентные лог-зоны геофизических полей. Основной первый центральный участок пространственно отнесен к Штокмановсиому ГК-месторождению и находится в районе центральной впадины шельфа.

Градиентное магнитное поле более четко выделяет поверхностные градиентные локальные зоны. Это видно из фиг.8, где представлена область таких зон Штокмановского ПС-месторождения и перспективных, близлежащих к ней других зон. Из фигуры видно, что по внешнему виду большинство градиентных зон имеют кольцевую или овальную форму, внешняя окружность которых, как правило, состоит из двух слагаемых полудуг, одна из которых имеет положительное значение градиента, а вторая часть представлена отрицательным градиентом. Взаимное расположение указанных дуг для зон может быть различным, что возможно связано с небольшим наклоном выходящих на поверхность дна шельфа трубок земной коры.

Пример 2. В условиях континентальной суши.

Измерения проводят на исходных двух картах нормального магнитного и нормального гравитационного полей в изолиниях масштаба 1:1000000 для площади размером 125 км на 125 км одного из местонахождений Западной Сибири. Применение технологии осуществляем в следующей последовательности.

Нормальное магнитное поле в изолиниях (фиг.9) изменяется на площади в пределах от -200 нТ до +660 нТ с выделением 18 аномалий: 6 отрицательных аномалий до -60, -140, -60 нТ в северо-восточной части площади и до -200, -80, -100 нТ в южной части площади; 12 положительных аномалий до +360, +100, +540 и +480 нТ в северной части площади, до +80, +100, +220, +160 и +80 нТ в центральной части площади и +340, +460 и +320 нТ в южной части площади. Размер аномалий магнитного поля по центральным изолиниям изменяется от 2 км до 7 км. Аномалии формируют отдельные составляющие магнитные поля, имеющие преимущественно северо-западное - юго-восточное направления. Нормальное гравитационное поле дано в изолиниях (фиг.10) и изменяется от -8 до +40 мГ с выделением 12 аномалий, в том числе 3-х отрицательных, величиной до -4, -8 и -7 мГ и 8 положительных аномалий до +17, +15, +14, +6, +13, +28, +33 и +28 мГ. По данным магнитного и гравитационного полей, наиболее интенсивная отрицательная аномалия имеет величину -140 нТ и -8 мГ соответственно. С другой стороны, по данным нормального гравитационного поля практически не выделяются самые интенсивные аномалии магнитного поля величиной +540, +460, +100, +800 и +220 нТ. Для ряда аномалий гравитационного поля меняется ее знак; так, в южной части площади одна из аномалий имеет -100 нТ и +13 мГ, а другая: -80 нТ и +6 мГ. По данным нормального гравитационного поля, не только уменьшается число аномалий, но изменяется общее направление выделяемых составляющих полей с северо-западного - юго-восточного на преимущественно северо-южное направление. По отрицательному знаку совпадают лишь 3 аномалии; это по гравитационному полю аномалии -4, -8 и -7 мГ и соответственно по магнитному полю те же аномалии, имеющие -80, -140 и -20 нТ. Размер выявленных аномалий гравитационного поля больше в 1,5-2 раза размера аналогичных аномалий магнитного поля; так, размер интенсивной отрицательной аномалии в северо-восточной части площади составляет около 7 км в магнитном поле и около 12 км в гравитационном поле.

Площадь размером 125 км на 125 км разбита на 3 варианта элементарных ячеек размером 100×100 м, 50×50 м и 20×20 м, что соответствует общему числу ячеек площади 1690000, 3380000 и 8450000 штук.

Для магнитного и гравитационного полей находят соответствующие им поля безразмерного градиента, что необходимо для сравнительного анализа данных и дальнейшего их объединения. Градиент поля есть вектор, указывающий направление максимального по скорости изменения того или иного потенциала поля от одной ячейки (точки) пространства к другой. Краевые градиентные зоны геофизических полей - это зоны, в которых нарушается их однородность и потенциальность, т.е. первые и вторые производные по потенциалу и координатам не равны нулю. В краевых зонах, помимо нормальной составляющей, действует тангенциальная составляющая вектора поля. Индикаторами краевых градиентных зон геофизических полей являются области пространства формирования зарядов противоположного знака на очень малых расстояниях с изменением знака напряженности поля. Для нахождения градиентного поля в безразмерных единицах показатель частоты проявления градиентного i-поля определяют из результатов нормирования отклонения величины поверхностного градиента от его среднего значения. Обозначая среднее значение градиента для i-поля через преобразование размерных горизонтальных градиентов ψi i-поля в безразмерный вид Ωi, осуществляем

как: где

- среднее квадратичное отклонение (стандарт) случайной величины значения ψi, i-го поля, - среднее арифметическое значение случайной величины градиента Энергетический «спектр» величины определяется на основе фильтрации определенного диапазона величины т.е. использованием разностных величин (Ωi-Ωiфильтр).

Сведение нескольких безразмерных градиентов f-x полей к одному объединенному (обобщенному) полю осуществляют на основе суммирования значений этих безразмерных градиентов. На фиг.11, 12 показано объединенное градиентное поле (ОГП) для заданной площади месторождения нефти. Как видно, четко выделяются отрицательные локальные объединенные градиентные зоны (лог-зоны) для заданных исходных геофизических (магнитного и гравитационного) полей.

Выделение тектонических разломов производится по линейно-протяженным обобщенным градиентным зонам при полосе фильтрации отрицательных значений ОГП. В предлагаемой технологии имеется возможность установить «энергетический ранг» таких зон с помощью выделения (фильтрации) различных областей значений градиентов.

Выделение (в количестве 32 штук) лог-зон как индикаторов нефтегазоносности площади с «погашенными» линиями структур разломов (за счет изменения яркости карты) показано на фиг.11 По этим данным, расположение внешних лог-зон определяется приближенно кольцом, радиусом порядка 75 км (фиг.12). Большая часть выделенных лог-зон находится внутри этого кольца.

Таким образом достигается технический результат. Анализ представленных на картах данных позволяет сделать следующие выводы-рекомендации по проведению дальнейших разведочных и буровых работ:

- рекомендовать расширить размер перспективной площади примерно на 20 км в направлении всех сторон площади, что позволит продлить лог-зоны, перспективные на нефть и газ;

- провести сейсмопрофилирование методом MOB по кругу и линиям (фиг.12) с целью установления глубинной структуры нефтегазоносных залежей и вертикальных каналов, выходящих на поверхность дна и формирующих лог-зоны геофизических полей;

- для проверки наличия нефтегазоносных залежей рекомендовать проведение поисково-разведочного бурения в количестве 5 штук в местах расположения наиболее перспективных лог-зон, отмеченных на карте фиг.12 кружками.

Известно изобретение «Способ определения вертикальных зон напряженного деформированного состояния среды», патент RU 2313112, опубл. 2007.12.20, МПК G01V 11/00, включающий замеры параметров гравитационного, радиационного и электромагнитного полей, аномалиями, характеризующими наличие вертикальных зон напряженного-деформированного состояния среды, считают в гравитационном поле отрицательные значения гравитационного поля, расчетное определение величин аномалий осуществляют с учетом эффектов у границ выделенной зоны, на основе которых осуществляют моделирование геологических «трубок». Изобретение позволяет определить вертикальные энергетические зоны Земли путем измерения геофизических полей, однако не позволяет сформировать изображения локальной объединенной градиентной зоны (лог-зоны) или трубки либо в плоском вертикальном изображении, либо в объемном изображении, на основе чего выделить перспективные нефтегазоносны