Универсальная система телевидения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для цифрового телевещания одного стереоканала или двух каналов телевидения на одной несущей частоте. Техническим результатом является выполнение цифрового телевещания стереопрограмм одного стереоканала или двух монотелеканалов на одной боковой частоте несущей. Результат достигается тем, что в универсальную систему телевидения, содержащую на передающей стороне один фотоэлектрический преобразователь /ФЭП/, шесть АЦП видеосигнала, шесть кодеров, генератор, синтезатор частот и передатчик радиосигналов, на приемной стороне тракт приема и обработки кодов видеосигналов, один канал обработки кодов сигналов R, G, В и одно устройство отображения видеоинформации, вводятся на передающей стороне второй ФЭП, на приемной стороне второй канал обработки кодов сигналов R2, G2, В2, второе устройство отображения видеоинформации и очки раздельного поля зрения. 16 ил., 2 табл.

Реферат

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для цифрового телевещания одного стереоканала или двух каналов телевидения на одной несущей частоте.

Прототипом принята "Система стереотелевидения" [1], на передающей стороне содержащая один фотоэлектрический преобразователь /ФЭП/ в составе двух ПЗИ /прибор с зарядовой инжекцией/ и шести предварительных усилителей, первый-шестой АЦП видеосигнала, семь ключей, два триггера, первый-шестой кодеры, два формирователя кодов, первый и второй самоходные распределители импульсов /СРИ/, счетчик импульсов, два АЦП сигнала звука, задающий генератор и синтезатор частот, двухканальный передатчик радиосигналов, использующий.для передачи видеоинформации одну несущую частоту, от которой используются две ее боковые частоты: верхняя 1440 МГц для передачи кодов сигналов RП, GП правого кадра стереопары и кодов сигналов RЛ, GЛ левого кадра стереопары, нижняя 1260 МГц для передачи кодов сигналов ВП правого кадра и сигнала ВЛ левого кадра стереопары, на приемной стороне содержащая блок управления, первый и второй тракты приема и обработки кодов видеосигналов, светодиодный экран с ИК-передатчиком и ЗД-очки с ИК-приемником на оправе, канал формирования управляющих сигналов и два канала воспроизведения звука. Первый тракт приема и обработки кодов видеосигналов включает блок приема радиосигналов, усилитель радиочастоты, двухполярный амплитудный детектор и канал обработки кодов, содержащий первый и второй формирователи импульсов, и каналы сигнала R, G, второй тракт приема и обработки кодов видеосигналов включает блок приема радиосигнала, усилитель радиочастоты, двухполярный амплитудный детектор и второй канал обработки кодов, содержащий третий и четвертый формирователи кодов импульсов, и канал сигнала В. Каждый из каналов сигнала R, G, В включает декодер, блок обработки /удвоения/ кодов, накопитель кодов кадра и формирователь управляющих сигналов. Светодиодный экран из элементов матриц по числу разрешения кадра /1600×1000/, выполненных в стекле экрана, каждый элемент матрицы включает три светодиодные ячейки. СД-ячейка включает светодиод белого излучения и соответствующий цветной светофильтр /R, G, В/, уровень яркости излучения пропорционален числу импульсов излучения за период кадра /от 1 до 255/. Излучение трех цветов тремя СД-ячейками формирует цветовой тон и яркость одного пиксела. Недостатки светодиодного экрана: большое число светодиодов 4,8·106/1,6·106×3/, потребляющее соответственно много электроэнергии, и каждый светодиод обслуживается своим формирователем управляющих сигналов в составе большого числа электронных схем [1, с.9, фиг.16], требующих электропитания. Недостатки прототипа: большая энергоемкость системы, потребляемая двумя каналами передатчика радиосигналов и светодиодным экраном.

Цель изобретения - телевещание стереопрограммы или двух монопрограмм телевидения на одной боковой частоте несущей.

Техническим результатом является выполнение телевещания стереопрограмм одного стереоканала, а в отсутствие стереопрограмм телевещание параллельно двух моноканалов телевидения на одной и той же боковой частоте несущей. Каждый из действующих сейчас каналов телевидения выполняет вещание одного телеканала и для каждого используется своя несущая частота. Положительными результатами применения заявляемой универсальной системы телевидения будут: снижение энергоемкости действующих телеканалов страны в два раза, уменьшение каналообразующей аппаратуры и оборудования, многократная экономия частотного ресурса в диапазоне частот, занимаемых телевизионными каналами. Сущность изобретения в том, что в универсальную систему телевидения, содержащую на передающей стороне один ФЭП, первый-шестой АЦП видеосигнала, первый-шестой кодеры, генератор и синтезатор частот, и передатчик радиосигналов, на приемной стороне тракт приема и обработки кодов видеосигналов, канал обработки кодов из трех каналов сигнала R, G, В, канал формирования управляющих сигналов и устройство отображения видеоинформации, вводятся на передающей стороне второй ФЭП, передатчик радиосигналов выполняется одноканальным, на приемной стороне вводятся во второй канал обработки кодов вторые три канала сигналов R2, G2, В2, второе устройство отображения видеоинформации и очки раздельного поля зрения. Универсальная система телевидения работает в двух режимах: первый - телевещание стереопрограмм, второй - параллельное телевещание двух монотелеканалов. Видеорежим один 800×1000×25 Гц,

где 800 - число кодируемых отсчетов в строке, 1000 - число строк в кадре, 25 Гц - частота кадров. Правый и левый кадры в режиме стерео или кадры первого и второго монотелеканалов в потоке информации идут параллельно, применяется способ полярного разделения сигналов кодов. Частота дискретизации в АЦП:

fД=25 Гц×1000×800=20 МГц, частота строк 25 Гц×1000=25 кГц. При формировании цифрового изображения всегда имеются идущие последовательно и равные по величине коды, чем ваше частота дискретизации, тем больше равных по величине и следующих друг за другом кодов, за счет них выполняется сжатие видеоинформации: подсчитываются последовательно идущие равные коды и вслед за первым таким кодом дается код их числа, что и выполняют кодеры в прототипе, и применяется этот же способ здесь. Для полного 100% восстановления сжатой видеоинформации общий коэффициент сжатия кодов в кадре принимается небольшим и равен 4. В процессе сжатия кодов в каждом кодере используется плавающий коэффициент сжатия от 1 до 255, что реализовано в прототипе и применяется здесь. При общем коэффициенте сжатия 4 частота дискретизации кодов на выходах кодеров составляет 5 МГц //. Частота тактовых синусоидальных колебаний при формировании потоков кодов кадра составляет:

fT=5 МГц × 27=135 МГц,

где 5 МГц - частота дискретизации кодов на выходе кодеров,

27 - число разрядов в каждом суммарном коде из трех кодов цветовых сигналов R, G, В /9 раз×3/. Период следования кодов 200 нс //, период разрядов в коде 7,4 нс //. Несущая частота передатчика принимается fН=135 МГц×15=2025 МГц. Верхняя боковая частота fНВ=2025 МГц + 135 МГц=2160 МГц, нижняя боковая частота fHH=2025 МГц - 135 МГц=1890 МГц.

Для передачи применяется нижняя боковая частота 1890 МГц. С передатчика радиосигналов передаются параллельно два потока кодов правого и левого кадров в режиме стереовещания, или два потока кодов параллельно первого и второго монотелеканалов: R1, G1, В1 и R2, G2, B2. На приемной стороне сжатая видеоинформация восстанавливается декодерами на 100%, затем число отсчетов в каждой строке удваивается с 800 до 1600 и на обоих экранах параллельно воспроизводятся два изображения; на правом экране правый кадр, на левом экране левый кадр, разрешение на каждом экране 1,6·106 /1600×1000/, видеорежим 1600×1000×25 Гц. Объемным изображение зритель воспринимает через очки раздельного поля зрения. Универсальная система телевидения ведет вещание одной стереопрограммы, а в отсутствие ее ведет параллельное вещание сразу двух монотелепрограмм, каждая на свой экран.

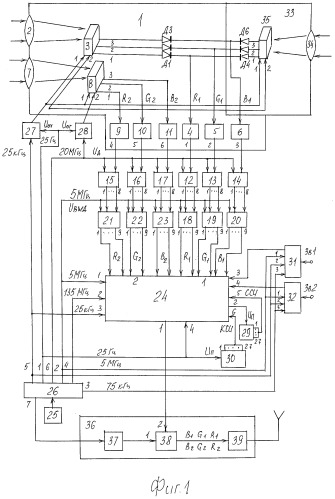

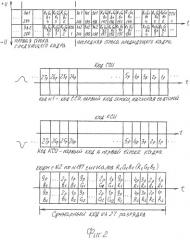

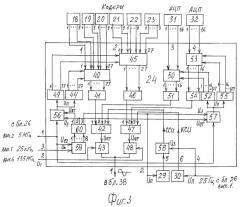

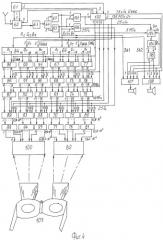

Изобретение поясняется чертежами, на которых показаны: передающая сторона на фиг.1, структура цифрового потока на фиг.2, формирователь кодов на фиг.3, приемная сторона на фиг.4, спектр амплитудно-модулированного сигнала на фиг.5, двухполярный амплитудный детектор на фиг.6, блок обработки /удвоения/ кодов на фиг.7, накопитель кодов кадра на фиг.8, блок регистров на фиг.9, 10, блок выделения ССИ /КСИ/ на фиг.11, общий вид элемента матрицы на фиг.12, вид элемента матрицы внутри корпуса сверху на фиг.13, излучающая ячейка на фиг.14, расположение матриц в экране на фиг.15, временные диаграммы работы системы на фиг.16.

Передающая сторона содержит /фиг.1/ первый фотоэлектрический преобразователь /ФЭП/ 1, являющийся датчиком сигналов трех цветов правого кадра R1, G1, B1 и трех цветов левого кадра R2, G2, B2 и включающая первый объектив 2 и первую матрицу ПЗИ 3 /прибор с зарядовой инжекцией/ из трехслойного КМОП-датчика [2, с.552, 3, с.832], фоточувствительная сторона которой расположена в фокальной плоскости первого объектива, оптическое разрешение матрицы ПЗИ 3 1600×1000, первый-третий выходы ее через диоды Д1-Д3 подключены к входам предварительных усилителей соответственно 4, 5, 6, выходы которых являются первым-третьим выходами ФЭП 1. Первый ФЭП 1 содержит второй объектив 7 и матрицу ПЗИ 8, идентичную матрице ПЗИ 3, фоточувствительная сторона матрицы ПЗИ 8 расположена в фокальной плоскости объектива 7, первый-третий выходы матрицы ПЗИ 8 подключены к входам предварительных усилителей соответственно 9, 10, 11, выходы которых являются четвертым-шестым выходами ФЭП 1. Передающая сторона включает с 12 по 17 идентичные АЦП видеосигнала, преобразующие аналоговые видеосигналы с выходов блоков 4, 5, 6 и 9, 10, 11 в восьмиразрядные коды, выполнены АЦП 12-17 идентично АЦП видеосигнала прототипа [1, с.5, Фиг.3], включает с 18 по 23 кодеры, выполненные идентично кодерам прототипа [1, c.6, фиг.5, 6], включает формирователь 24 кодов, последовательно соединенные генератор 25 синусоидальных колебаний со стабильностью 10-7 и синтезатор 26 частот, первый 27 и второй 28 ключи, первый самоходный распределитель 29 импульсов /СРИ/, второй самоходный распределитель 30 импульсов /СРИ/, выполненные идентично [5, с.269, 274], первый АЦП 31 и второй АЦП 32 сигнала звука, выполненные идентично АЦП сигнала звука в аналоге [4, с.5, фиг.7]. АЦП 31 и 32 преобразуют звуковые сигналы 3 в 1 и 3 в 2 в 16-разрядные коды с частотой 75 кГц. СРИ 29 формирует код строчных синхроимпульсов /ССИ/ из 27 единиц подряд, СРИ 30 формирует код кадровых синхроимпульсов /КСИ/ из 27 единиц подряд. Передающая сторона содержит второй ФЭП 33, из третьего объектива 34 и матрицы ПЗИ 35, фоточувствительная сторона которой расположена в фокальной плоскости объектива 34, первый-третий выходы матрицы ПЗИ 35 через диоды Д4-Д6 подключены к входам соответственно предварительных усилителей 4, 5, 6, и содержит передатчик 36 радиосигналов из последовательно соединенных усилителя 37 несущей частоты, амплитудного модулятора 38 и выходного усилителя 39. Амплитудный модулятор 38 включает последовательно соединенные кольцевой модулятор и полосовой фильтр [6, с.234], отфильтровывающий ненужную верхнюю боковую частоту 2160 МГц в спектре амплитудно-модулированной несущей /фиг.5/. Кольцевой модулятор подавляет саму несущую частоту 2025 МГц. Нижняя боковая частота 1890 МГц с видеоинформацией кодов стереопар /или первого и второго монотелеканалов/ поступает в выходной усилитель 39 и излучается в эфир, при стабильности несущей частоты 10-7 занимаемая полоса в эфире составляет ±189 Гц или 378 Гц. Формирователь 24 кодов включает три канала, первый и второй каналы идентичны. Первый канал включает последовательно соединенные первый блок 40 элементов И из 27 элементов И, первый 41 и второй 42 элементы ИЛИ. первый выходной ключ 43 и первый СРИ 44, второй канал включает второй блок 45 элементов И из 27 элементов И, третий 46 и четвертый 47 элементы ИЛИ, второй выходной ключ 48 и второй СРИ 49. Третий канал включает два, блока 50, 53 элементов. каждый из 16 элементов И, пятый элемент ИЛИ 51 и шестой элемент ИЛИ 54, третий СРИ 52 и четвертый СРИ 55. Формирователь 24 кодов включает первый 56, второй 57 и третий 58 ключи и последовательно соединенные 8-разрядный счетчик 59 импульсов и дешифратор 60. Информационными входами блока 24 являются: первым - первые /с первого по 27/ входы элементов И блока 40, вторым - первые /с первого по 27/ входы элементов И блока 45, третьим - первые /с 1 по 16/ входы элементов И блока 50, четвертым - первые /с первого по 16/ входы элементов И блока 53, пятым - сигнальный вход третьего ключа 58, шестым - третий вход четвертого элемента ИЛИ 47. Первым выходом блока 24 являются объединенные выходы выходных ключей 43, 48, вторым - третий выход дешифратора 60, подключенный к входу СРИ 29. Управляющими входами являются: первым - объединенные входы 5 МГц ключей 56, 57 и счетный вход счетчика 59 импульсов, вторым - объединенные сигнальные входы /135 МГц/ выходных ключей 43, 48, третьим - управляющий вход /Uo/ 25 кГц третьего счетчика 59 импульсов, четвертым - управляющий вход 25 Гц третьего ключа 58. Первый выход дешифратора 60 подключен к первому управляющему входу UOT - первого ключа 56, второй выход подключен к второму управляющему входу UЗ - ключа 56 и к первому управляющему входу UOT второго ключа 57, третий выход подключен к второму управляющему входу UЗ второго ключа 57 и является вторым выходом блока 24. Вторые входы элементов И блока 40 и блока 45, блоков 50, 53 подключены к выходам СРИ соответственно 44, 49, имеющие по 27 выходов, и СРИ 52, 55, также имеющие по 27 выходов, но к вторым входам элементов И блоков 50, 53 подключены 16 выходов, остальные с 17 по 27 свободные. Выход первого ключа 56 подключен к входам СРИ 44, 49, выход ключа 57 подключен к входам СРИ 52, 55. Выход третьего ключа 58 подключен к третьему входу второго элемента ИЛИ 42.

Приемная сторона содержит /Фиг.4/ антенну, блок 61 управления /выбор каналов/, один тракт приема и обработки кодов видеосигналов, канал формирования управляющих сигналов, первый и второй плоскопанельные экраны и два канала воспроизведения звука. Тракт приема и обработки кодов видеосигналов производит прием кодов видеосигналов стереоканала или двух монотелеканалов и содержит последовательно соединенные блок 62 приема радиосигналов, усилитель 63 радиочастоты и двухполярный амплитудный детектор 64 /Фиг.6/, первый и второй каналы обработки кодов видеосигналов. Первый канал обработки кодов видеосигналов включает последовательно соединенные первый формирователь 65 импульсов, вход которого подключен к первому выходу двухполярного амплитудного детектора 64, первый приемный регистр 66 из 27 разрядов и три канала цветовых сигналов: канал сигнала R1, канал сигнала G1, канал сигнала B1. Канал сигнала R1 включает последовательно соединенные регистр 67, декодер 68, блок 69 удвоения /обработки/ кодов, накопитель 70 кодов кадра и блок 71 импульсных усилителей, содержащий импульсных усилителей по числу выходов накопителя 70 кодов кадра и разрядов в коде 12,8·106 /1600×1000×8/, канал сигнала G1 включает последовательно соединенные регистр 72, декодер 73, блок 74 удвоения /обработки/ кодов, накопитель 75 кодов кадра и блок 76 импульсных усилителей из 12,8·106 импульсных усилителей, канал сигнала В1 включает последовательно соединенные регистр 77, декодер 78, блок 79 удвоения /обработки/ кодов, накопитель 80 кодов кадра и блок 81 импульсных усилителей из 12,8·106 импульсных усилителей. Выходы блоков 71, 76, 81 подключены к соответствующим 38,4·106 /12,8·106×3/ входам первого плоскопанельного экрана 82. Второй канал обработки кодов видеосигналов включает последовательно соединенные второй формирователь 83 импульсов, вход которого подключен к второму выходу двухполярного амплитудного детектора 64, второй приемный регистр 84 из 27 разрядов, и три канала цветовых сигнала: канал сигнала R2, канал сигнала G2, канал сигнала B2. Канал сигнала R2 включает последовательно соединенные регистр 85, декодер 86, блок 87 удвоения /обработки/ кодов, накопитель 88 кодов кадра и блок 89 импульсных усилителей из 12,8·106 импульсных усилителей, канал сигнала G2 включает последовательно соединенные регистр 90, декодер 91, блок 92 удвоения /обработки/ кодов, накопитель 93 кодов кадра и блок 94 импульсных усилителей 12,8·106, канал сигнала В2 включает последовательно соединенные регистр 95, декодер 96, блок 97 удвоения /обработки/ кодов, накопитель 98 кодов кадра и блок 99 импульсных усилителей 12,8·106. Выходы блоков 89, 94, 99 подключены к соответствующим 38,4·106 входам второго плоскопанельного экрана 100. Порядок работы приемной стороны определяет канал формирования управляющих сигналов, включающий последовательно соединенные блок 101 выделения строчных синхроимпульсов /ССИ/, синтезатор 102 частот, ключ 103, счетчик 104 импульсов и дешифратор 105, и блок 106 выделения кадровых синхроимпульсов /КСИ/. Приемная сторона включает, как и в прототипе, идентичные первый 107 и второй 108 каналы воспроизведения звука, каждый из которых включает преобразователь кодов звука в аналоговые сигналы /ЦАП/, усилитель мощности и громкоговоритель. При приеме стереопрограммы изображения правого и левого кадров стереопары воспроизводятся синхронно на экранах 82 /правый кадр/ и 100 /левый кадр/. Зрителем изображения с обоих экранов воспринимаются объемным при помощи очков 109 раздельного поля зрения. Очки 109 представляют /фиг.4/ оправу с дужками для ушей, окна очков стекол не имеют, между собой соединены подвижно вертикальной осью для поворота их относительно друг друга в горизонтальной плоскости, для разделения поля зрения глаз каждое очко имеет конусную бленду на конце прямоугольной формы. Бленда из двух частей: первая вкручивается в очко, вторая часть подвижная, может выдвигаться для увеличения бленды. При просмотре стереопрограммы зритель располагается на обычном расстоянии от обоих экранов и посреди между ними, разворотом очков относительно друг друга и выдвижением или укорочением второй части бленды настраивает разделение поля зрения глаз, чтобы левый глаз видел левый экран и не видел правый, а правый глаз видел правый экран и не видел левый. На расстоянии 2-2,5 м от экранов поле зрения настраивается быстро. Со сменой места потребуется небольшая подстройка полей зрения. Для людей с нормальным полем зрения в очках стекол нет. Люди, пользующиеся очками в обычной жизни, обращаются в аптеку для вставления в очки соответствующих стекол. Декодеры 68, 73, 78, 86, 91, 96 идентичны, выполнены без изменений, как в прототипе [1, с.7, фиг.10]. Процесс работы декодеров тот же. Блоки 69, 74, 79, 87, 92, 97 удвоения кодов идентичны, каждый включает /фиг.7/ триггер 110, вход которого является управляющим входом блока /20 МГц/, первый 111 и второй 112 блоки ключей по восемь штук в каждой, первый 113, второй 114, третий 115 и четвертый 116 регистры, сумматор 117, введенные пятый 118, шестой 119 регистры и 16 диодов. Информационными входами блока удвоения кодов являются поразрядно объединенные входы блоков 111, 112, на них в параллельном виде поступают с декодера 68 коды сигнала R1 с частотой 20 МГц. Выходами являются поразрядно объединенные выходы 0-7 сумматора 117 и выходы 1-8 регистров 118, 119, выполняющие хранение кодов 50 нс. Частота следования кодов с блока удвоения 40 МГц, через 25 нс. Накопители 70, 75, 80, 88, 93, 98 кодов кадра идентичны, каждый включает /фиг.8/ блоки 120 регистров по числу строк в кадре 1000 штук: 1201-1000. Информационным входом блока 70 являются поразрядно объединенные 1-8 входы блоков 1201-1000 регистров. Управляющими входами являются: первым - первый управляющий вход UK /25 Гц/ первого блока 1201 регистров, вторым - объединенные вторые управляющие входы UВЫД /25 кГц/ блоков регистров, третьим - объединенные третьи управляющие UД входы /40 МГц/ блоков 1201-1000 регистров. Каждый управляющий выход предыдущего блока регистров является первым управляющим входом для каждого последующего блока регистров, управляющий выход последнего блока 1201000 регистров подключен параллельно к четвертым управляющим входам всех блоков 120 регистров /фиг.8/. Выходами накопителя кодов кадра являются выходы всех блоков 120 регистров, всего выходов с блока 12,8·106 /1600×8×1000/. Блоки регистров 120 идентичны, каждый включает /фиг.9, 10/ первый 121 и второй 122 ключи, распределитель 123 импульсов и восемь регистров 1241-8, каждый из 1600 разрядов, по числу отсчетов в строке. Информационными входами блока 120 регистров являются 1-8 поразрядно объединенные третьи входы разрядов восьми регистров 124. Выходами являются параллельные выходы всех разрядов /1600/ восьми регистров, всего выходов 12800 /1600×8/. Выходы 1000 блоков регистров являются выходами каждого накопителя кодов, которых 12,8×106. Управляющими входами являются: первым - первый управляющий вход UOT /25 Гц/ первого ключа 121, вторым - сигнальный вход UВЫД /25 кГц/ второго ключа 122, третьим - сигнальный вход UД /40 МГц/ первого ключа 121, четвертым - первый управляющий вход второго ключа 122. Последний выход распределителя 123 импульсов /1600/ является управляющим выходом блока 120 регистров в следующий блок регистров и подключен к его первому управляющему входу первого ключа 121. Выход первого ключа 121 подключен к входу блока 123, выходы которого последовательно с 1 по 1600 подключены к первым /тактовым/ входам разрядов параллельно восьми регистров 124. Выход второго ключа 122 подключен параллельно к вторым входам разрядов восьми регистров 124 и к второму управляющему входу UЗ своего ключа 122, прошедший один импульс UВЫД закрывает ключ 122. Выходы накопителей 70, 75, 80, 88, 93, 98 кодов кадра /фиг.4/ подключены к информационным входам соответственно своих блоков 71, 76, 81, 89, 94, 99 импульсных усилителей, каждый из которых включает импульсных усилителей по числу разрешения кадра /1600×1000/ и по числу восьми разрядов в коде /1600×1000×8/, всего импульсных усилителей в блоке 12,8·106. С окончанием периода кадра /40 мс/ в накопителях кодов кадра 70, 75, 80 сосредотачиваются все коды правого кадра стереопары 12,8×106×3, в накопителях 88, 93, 98 сосредотачиваются все коды левого кадра 12,8×106×3. С приходом сигнала с последнего блока 1201000 регистров /фиг.8/ все коды правого и левого кадров выдаются в блоки 71, 76, 81 и 89, 94, 99 импульсных усилителей, с выходов которых сигналы единиц кодов, усиленные до соответствующей величины, и длительностью 40 мс поступают параллельно на соответствующие входы своих плоскопанельных экранов 82, 100, которые идентичны, каждый включает элементы матриц по числу разрешения кадра 1,6·106 /1600×1000/. Элемент матрицы включает один светодиод 128 белого свечения и соответствующей формы непрозрачный корпус 129, в котором расположены три идентичные излучающие ячейки 130, 131, 132 /фиг.12, 13/, верхняя 131 излучает зеленый цвет G, левая нижняя 130 излучает красный R цвет, правая нижняя излучает синий В цвет, излучающие ячейки идентичны, каждая включает /фиг.13, 14/ микролинзу 133, последовательно расположенные по оптической оси микролинзы и друг за другом с первого по восьмой нейтральные микросветофильтры 1341-8 с коэффициентами поглощения излучения в порядке уменьшения по принципу двоичного кода от первого к восьмому нейтральному микросветофильтру, и содержит с первого по восьмой микропьезоэлементы 1351-8, один конец каждого закреплен в стенке корпуса элемента матрицы, второй свободный конец микропьезоэлемента 135 соответствующим образом соединен со своим нейтральным микросветофильтром. В выходном торце корпуса по оптической оси микролинзы расположен цветной светофильтр 136 одного из цветов R, G, В, определяющий цвет выходного излучения ячейки. Нейтральные микросветофильтры 134 имеют коэффициенты поглощения излучения соответственно веса своего разряда и приведены в таблице 1.

| Таблица 1 | ||||||||

| Номер разряда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Вес разряда | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

| Коэф-т поглощен. | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,0625 | 0,031 | 0,0156 | 0,0078 | 0,0039 |

| Плотность светоф. | 2Х | 4Х | 8Х | 16Х | 32Х | 64Х | 128Х | 256Х |

Излучающая плоскость микросветодиода 128 расположена в фокальных плоскостях микролинз 133 излучающих ячеек. Излучение светодиода 128 /фиг.13/ направляется микролинзой 133 на последовательно расположенные нейтральные микросветофильтры 134. Работа излучающей ячейки состоит в том, что каждый последовательно расположенный нейтральный светофильтр ослабляет излучение соответственно своему коэффициенту поглощения, которые убывают по принципу двоичного кода от первого к восьмому нейтральному микросветофильтру. Входы микропьезоэлементов 1351-8 являются управляющими входами излучающей ячейки. В отсутствие управляющих сигналов /единиц кода/ на входах микропьезоэлементов 135 /Фиг.13, 14/ микросветофильтры 1341-8 перекрывают поток излучения до уровня ниже чувствительности зрения человека. При поступлении на микропьезоэлемент 135 управляющего импульса его свободный конец совершает изгиб и поворачивает микросветофильтр 134 на 90°, поток излучения проходит без ослабления на следующий нейтральный микросветофильтр 134. После восьмого микросветофильтра 1348 излучение проходит цветной светофильтр 136, придающий выходному излучению свой цвет, который участвует в формировании цветового тона и яркости пиксела. Изготовленные микротехнологиями излучающие ячейки и матрицы имеют мизерные размеры. На фиг.14 приведен момент преобразования кода 10110110 в яркость излучения зеленого цвета. Ячейки всех элементов матриц экрана работают параллельно и синхронно по поступающим сигналам с импульсных усилителей. Исполняющий элемент - нейтральный микросветофильтр выполняет свои функции не только при точном повороте на 90°, но и при погрешности поворота на ±10°, что облегчит соединение микросветофильтров 134 с микропьезоэлементами 135. Для 1,6·106 элементов матриц требуются 1,6·106 светодиодов 128, что в три раза меньше, чем требуется в экране прототипа, в котором 4,8·106. Каждый элемент матрицы для применяемых экранов может изготавливаться отдельно, а экран из них набирается, расположение матриц в экране на фиг.15. Идентичность электронных схем в блоках 70, 75, 80, 88, 93, 98 и в блоках 71, 76, 81, 89, 94, 99 позволяет выполнить их микросхемами. Из-за большого числа соединений от накопителей кодов кадра к блокам импульсных усилителей и от них к экранам 82, 100 блоки 70, 75, 80 и 71, 76, 81 лучше выполнить попарно одной микросхемой и расположить их на тыльной стороне экрана 82, блоки 88, 93, 98 и 89, 94, 99 также выполнить попарно одной микросхемой и расположить на тыльной стороне второго экрана 100. В качестве светодиодов белого свечения могут применяться светодиоды технологии СДТ /или PLEД/ [7, c.43]. Блок 101 выделения строчных синхроимпульсов /ССИ/ и блок 106 выделения кадровых синхроимпульсов /КСИ/ идентичны, каждый включает /фиг.11/ пятиразрядный счетчик 125 импульсов, дешифратор 126, элемент НЕ 127 и два диода Д1, Д2. Счетчик 125 ведет счет 27-и импульсов /код 11011/. Информационным входом блока 101 /106/ является счетный вход счетчика 125, подключенный к выходу формирователя 65 импульсов, управляющим входом является вход диода Д1, подключенный к выходу второго формирователя 83 импульсов /фиг.4/. В блоке 106 информационный вход подключен к выходу второго формирователя 83 импульсов, а управляющий вход подключен к выходу блока 65. Выход дешифратора 126 является выходом блока 101 /106/ и через диод Д2 подключен к выходу элемента НЕ 127, вместе они подключены к управляющему входу счетчика 125 после диода Д1. Код ССИ 27-разрядный из одних единиц, поступает на счетный вход блока 101 с формирователя 65 импульсов. Код КСИ также из 27 единиц и поступает на счетный вход блока 106 с второго формирователя 83 импульсов.

Работа блока 101 /106/, фиг.11.

С приходом кода ССИ на счетный вход счетчика 125 он ведет 27 импульсов подряд, на выходах 1, 2, 4 и 5 разрядов появляются сигналы, дешифрируемые блоком 126, и с выхода блока 101 идет строчный синхроимпульс ССИ. В момент поступления на вход счетчика 125 кода ССИ с выхода блока 83 импульсов нет /фиг.4/. Начиная со второго кода строки, с блока 83 пойдут на управляющий вход счетчика 125 коды, с приходом каждого импульса кода счетчик 125 будет обнуляться и не сможет достичь счета 27. Параллельно на счетный вход будут поступать коды и с блока 65, в которых есть и единицы и нули, и по каждому нулю элемент НЕ 127 выдает импульс, обнуляющий счетчик 125, в добавление при выходе импульса ССИ с блока 126 он через диод Д2 поступает на управляющий вход счетчика 125 и тоже обнуляет его. В результате схемы блоков 101 и 106 исключают появление на выходе ложных сигналов ССИ, КСИ. Работа блока 106 такая же, что и блока 101.

При работе в режиме стереовещания ФЭП 1 матрицей ПЗИ 3 формирует три аналоговых видеосигнала правого кадра стереопары R1, G1, В1, матрицей ПЗИ 8 формирует три аналоговых видеосигнала левого кадра R2, G2, В2 стереопары. Работа матриц ПЗИ 3 и ПЗИ 8 идентичны. Объектив 2 /фиг.1/ создает изображение на фоточувствительной стороне матрицы ПЗИ 3, на каждый из трех слоев которой с ключа 27 поступают импульсы 25 кГц частоты строк для считывания сигналов пикселов матрицы по вертикали, на второй вход матрицы с ключа 28 поступают импульсы 20 МГц для считывания сигналов пикселов по горизонтали в каждой строке [3, c.832]. Аналоговые видеосигналы с ПЗИ 3 поступают через диоды Д1-Д3 на входы предварительных усилителей 4-6, с выходов которых они поступают на входы АЦП 12-14, с выходов которых кода цветовых сигналов R1, G1, В1 поступают на входы кодеров 18-20. Синхронизация считывания с матриц ПЗИ 2 и ПЗИ 8 с началом периода кадра выполняется передним фронтом сигнала 25 Гц, открывающим ключи 27 и 28 на длительность периода кадра 40 мс. Вторая матрица ПЗИ 8 работает синхронно с первой ПЗИ 3. Видеосигналы R2, G2, В2 с ПЗИ 8 поступают на входы предварительных усилителей 9-11 и с них в АЦП 15-17, с выходов которых коды поступают в кодеры 21-23. Синтезатор 26 частот выдает: с первого выхода импульсы 25 Гц частоты кадров на управляющие входы UOT ключей 27, 28 и в СРИ 30, со второго выхода - импульсы 5 МГц на управляющие входы кодеров 18-23 и на первый управляющий вход блока 24, с третьего выхода - импульсы 75 кГц дискретизации кодов звука, с четвертого - синусоидальные колебания 135 МГц на второй управляющий вход блока 24, с пятого - импульсы 25 кГц частоты строк на сигнальный вход ключа 27 и на третий управляющий вход блока 24, и на третьи управляющие входы АЦП 31, 32, с шестого - импульсы 20 МГц, дискретизации кодов в АЦП 12-17 и на сигнальный вход второго ключа 28, с седьмого выхода - синусоидальные колебания несущей частоты 2025 МГц со стабильностью 10-7 в передатчик 36 радиосигналов. АЦП 12-17 преобразуют видеосигналы правого и левого кадров в 8-разрядные коды, поступающие в параллельном виде в кодеры 18-23. Кодеры работают синхронно, выполняют сжатие потока кодов кадра с общим коэффициентом за кадр 4, частота выдачи кодов с кодеров 5 МГц. С выходов кодеров 8-разрядные коды идут девятиразрядными, девятый разряд является сигналом опознания кода числа равных кодов по величине, с кодеров 18-20 коды поступают на первый информационный вход блока 24, с кодеров 21-23 коды поступают на второй информационный вход блока 24 /Фиг.3/. Временные диаграммы работы блока 24 на фиг.16. Формирователь 24 кодов преобразует параллельные коды в последовательные и заменяет в них представление единиц с импульсов на положительные /в кодах R1, G1, В1/ и отрицательные /в кодах R2, G2, В2/ полусинусоиды моночастоты 135 МГц со стабильностью 10-7. На третий и четвертый информационные входы поступают 16-разрядные коды с АЦП 31, 32, на информационные пятый и шестой входы поступают соответственно коды ССИ и КСИ. Код КСИ является первым кодом в первой строке каждого кадра /Фиг.2/, при этом кода ССИ нет, код ССИ является первым кодом в каждой строке, начиная со второй /Фиг.2/. Единицы в кодах правого кадра представляются на выходе блока 24 положительными полусинусоидами моночастоты 135 МГц, единицы в кодах левого кадра представляются на выходе блока 24 отрицательными полусинусоидами той же частоты 135 МГц.

Работа формирователя 34 кодов, фиг.3.

На первые входы 27 элементов И блока 40 поступают три 9-разрядных кода с кодеров 18-20, на первые входы 27 элементов И блока 45 поступают также три кода с кодеров 21-23. На вторые входы элементов И блоков 40 и 45 поступают последовательно 27 импульсов с 27 выходов СРИ 44 и 49. С выходов блоков 40, 45 импульсы кодов последовательно через элементы ИЛИ 41, 42 и 46, 47 поступают на управляющие входы соответственно выходных ключей 43, 48 и открывают их на время своей длительности 7,4 нс //. Выходной ключ 43 в открытом состоянии пропускает одну положительную полусинусоиду на выход, выходной ключ 48 в открытом состоянии пропускает на выход одну отрицательную полусинусоиду. Выходы ключей 43, 48 объединены и являются первым выходом блока 24, выходной сигнал с которого является полными и неполными синусоидами моночастоты 135 МГц. Порядок следования кодов КСИ, ССИ, кодов строки и звука задают сигналы с дешифратора 60. Счетчик 59 импульсов 8-разрядный, ведет счет импульсов строки 5 МГц с первого по 200-й. При коде 00000001 импульс с первого выхода дешифратора 60 открывает первый ключ 56, пропускающий импульсы 5 МГц, являющиеся сигналами UП для СРИ 44, 49, и идет формирование кодов строки с №2 по №197 /Фиг.2/. С приходом на вход счетчика 59 импульсов 197-го импульса строки с второго выхода блока 60 импульс UЗ закрывает ключ 56 и открывает UOT ключ 57, Формируются три кода звука 3 в 1 и три кода 3 в 2, это 198, 199 и 200 отсчеты строки. Импульсы кода 3 в 1 с элемента 51 поступают на второй вход элемента 42 ИЛИ и открывают на время своей длительности 7,4 нс выходной ключ 43, импульсы кода 3 в 2 с элемента ИЛИ 54 поступают на второй вход элемента ИЛИ 47 и открывают выходной ключ 48, формируются три кода 3 в 2. С приходом в счетчик 59 импульсов 200-го импульса строки с третьего выхода блока 60 импульс UЗ закрывает ключ 57 и как сигнал UП пуска запускает СРИ 29, выдающий код из 27 единиц - код ССИ, который проходит открытый ключ 58 и поступает на третий вход второго элемента ИЛИ 42. По окончании периода кадра импульс следующего кадра 25 Гц передним фронтом закрывает ключ 58 на длительность 27 разрядов кода КСИ 200 нс /7,4×27/ и передним же фронтом запускается СРИ 30, который выдает 27-разрядный код КСИ. Сигналы КСИ представляются на выходе блока 48 отрицательными полусинусоидами /фиг.2/. Когда идет код КСИ, нет импульсов кода ССИ /закрыт ключ 58/, когда идет код ССИ, нет импульсов кода КСИ. Полные и неполные синусоиды с выхода блока 24 являются модулирующими сигналами для несущей частоты в амплитудном модуляторе 38 /фиг.1/. Нижняя боковая частота 1890 МГц с информацией кодов видеосигналов излучается в эфир. На приемной стороне радиосигналы принимаются блоком 62 /фиг.4/, являющимся селектором каналов с электронной настройкой, блок 62 включает входную цепь, усилитель радиочастоты и смеситель, на второй вход которого с синтезатора 102 частот /вход 3 блока 62/ подается частота, равная несущей частоте передатчика 36, необходимая для детектирования однополосного сигнала [8, с.146]. Сигнал со смесителя, являющийся выходным сигналом блока 62, поступает на вход усилителя 63 радиочастоты, где усиливается до необходимой величины и поступает на вход двухполярного амплитудного детектора 64, выполненного по схеме на фиг.6. Диод Д1 выделяет положительную огибающую модулирующего сигнала /диагр.9, фиг.16/. Диод Д2 из модулирующей выделяет огибающие положительных полусинусоид /символы единиц кодов правого кадра стереопары R1, G1, В1 или первого монотелеканала/ диагр.10 фиг.16. Диод Д3 из модулирующей выделяет огибающие отрицательных полусинусоид /символы единиц кодов левого кадра R2, G2, B2 стереопары или второго монотелеканала/ диагр.11, фиг.16. С первого выхода блока 64 продетектированные положительные полусинусоиды 135 МГц поступают на вход первого формирователя 65 импульсов, со второго выхода блока 64 продетектированные отрицательные полусинусоиды той же частоты поступают на вход второго формирователя 83 импульсов. Формирователи 65, 83 импульсов выполнены по схеме несимметричного триггера с эмиттерной связью [9, с.209], формирующий прямоугольные импульсы из гармонически изменяющихся сигналов. Импульсы имеют одну полярность и длительность, равную длительности импульсов на передающей стороне. Единицы в кодах вновь представляются импульсами, нули - их отсутствием. При включении питания ключ 103 в закрытом состоянии. Порядок работы приемной стороны задается сигналами с канала формирования управляющих сигналов, задающая роль принадлежит блоку 101 выделения ССИ. При каждом приходе на вход блока 101 кода ССИ на его выходе появляется строчный синхроимпульс 25 кГц. который открывает ключ 103. По сигналам ССИ выполняется и точная подстройка частоты в блоке 102, собственная частота которого имеет стабильность 10-6. Вторые