Оптическое волокно

Иллюстрации

Показать всеВолокно может быть использовано для расширения светового импульса. Волокно содержит, по меньшей мере, центральную часть сердцевины, имеющую максимальный показатель N1 преломления и внешний диаметр 2а, депрессированную часть на внешней периферии центральной части сердцевины, имеющую минимальный показатель N2 преломления и внешний диаметр 2b, и часть оболочки на внешней периферии депрессированной части, имеющую максимальный показатель N3 преломления. Указанные показатели преломления удовлетворяют соотношению: N1>N3>N2. Относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к указанной части оболочки составляет более 1,0%. Относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки составляет менее -0,3%. На длине волны 1,05 мкм вторая производная β2 постоянной β распространения по отношению к частоте ω является положительной, третья производная β3 постоянной β распространения по отношению к частоте ω является отрицательной, и отношение (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 составляет -0,002 пс или менее. Технический результат - повышение эффективности расширения светового импульса при малой длине волокна и уменьшение потерь на изгибах волокна. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 22 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к оптическому волокну, имеющему уникальную дисперсионную характеристику в диапазоне длин волн порядка 1 мкм.

Предпосылки создания изобретения

В технологии сжатия импульсов, описанной в непатентном документе 1, пучок от импульсного лазера (далее здесь называемый просто световым импульсом), выводимый из источника лазерного излучения на основе оптического волокна, с центральной длиной волны 1,06 мкм, усиливается усилителем на основе оптического волокна, легированного иттербием, усиленный таким образом световой импульс расширяется оптическим волокном, а затем световой импульс сжимается дифракционной решеткой. При использовании такой технологии сжатия светового импульса могут быть получены фемтосекундные лазерные источники, ширина излучаемого импульса которых составляет 100 фс или менее при длине волны 1,06 мкм. Оптическое волокно, используемое для расширения световых импульсов в непатентном документе 1, имеет β2, равное 0,10 пс2/м, и β3, равное -0,00018 пс3/м, на длине волны 1,06 мкм.

Здесь βn представляет собой n-ю производную постоянной β распространения по отношению к частоте ω. Т.е. постоянная β распространения дается следующей формулой (1) как разложение в ряд Тейлора около центральной частоты ω0 светового импульса, в то время как n-я производная βn на частоте ω0 определяется следующей формулой (2). Следующая формула (3) и формула (4) определяют соотношение между хроматической дисперсией D, наклоном дисперсионной характеристики S и второй производной β2 и третьей производной β3, поэтому третья производная может быть преобразована на основе указанных формул. В формулах с - скорость света в вакууме, π - постоянная и λ - длина волны излучения.

[Формула 1]

[Формула 2]

[Формула 3]

[Формула 4]

Стандартные одномодовые оптические волокна, которые обычно используются при оптической передаче и для которых длина волны с нулевой дисперсией находится вблизи 1,3 мкм, имеют вторую производную β2, равную 0,02 пс2/м и третью производную β3, равную 0,00004 пс3/м на длине волны 1,06 мкм. По сравнению с такими стандартными одномодовыми оптическими волокнами оптические волокна, используемые для расширения световых импульсов, такие как описанное в непатентном документе 1 (здесь далее называемое оптическим волокном для расширения оптического импульса), имеют вторую производную β2 того же знака (положительную) и третью производную β3 противоположного знака (отрицательную). Патентный документ 1: Выложенная заявка на патент Японии №2002-293563.

Непатентный документ 1: M.E.Fermann et al., Advanced Solid-State Lasers Topical Meeting in Seattle, 2001, Technical Digest TuA3, pp.355-358.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Проблемы, которые должно решить изобретение

Авторы настоящего изобретения изучили стандартные оптические волокна для расширения светового импульса и в результате обнаружили следующие проблемы. Для того чтобы расширить световой импульс при малой длине волокна с хорошей эффективностью, при использовании таких оптических волокон для расширения оптического импульса, предпочтительно, чтобы отношение (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 было отрицательным, чтобы его абсолютная величина была большой и чтобы абсолютная величина второй производной β2 была большой. Также потери на изгибах оптических волокон для расширения светового импульса предпочтительно малы, так как оптическое волокно обычно используется как модуль в свернутом виде. На полосе длин волн порядка 1 мкм (от 1 мкм до 1,1 мкм), которая обычно не используется для оптической связи, измерительные инструменты обычно не являются традиционными, что затрудняет измерение дисперсионной характеристики; поэтому в оптических волокнах, расширяющих импульс, используемых для расширения световых импульсов в диапазоне длин волн порядка 1 мкм, обратная связь путем измерения характеристик в процессе изготовления волокна становится сложной и, следовательно, желательно, чтобы изменение отношения (β3/β2) было меньше при флуктуации внешнего диаметра части сердцевины.

Для решения описанных выше проблем целью настоящего изобретения является создание такого оптического волокна для расширения светового импульса, в котором отношение (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 является отрицательным, его абсолютная величина большой и в котором абсолютная величина второй производной β2 также является большой.

Средства для решения проблем

Оптическое волокно в соответствии с настоящим изобретением содержит, по меньшей мере, центральную часть сердцевины, имеющую максимальный показатель N1 преломления и внешний диаметр 2а депрессированной, расположенную на внешней периферии центральной части сердцевины, имеющую минимальный показатель N2 преломления и внешний диаметр 2b, и часть оболочки, окружающую внешнюю периферию депрессированной части и имеющую максимальный показатель N3 преломления. В частности, соответствующие показатели преломления центральной части сердцевины, вогнутой части и части оболочки в оптическом волокне в соответствии с настоящим изобретением удовлетворяют соотношению N1>N3>N2. Относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки составляет более чем 1,0%, и относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки составляет менее -0,3%. На длине волны 1,05 мкм вторая производная β2 постоянной β распространения по отношению к частоте ω является положительной, третья производная β3 постоянной β распространения по отношению к частоте ω является отрицательной, и отношение (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 составляет -0,002 пс или менее. В оптическом волокне, имеющем такой профиль, абсолютная величина отношения (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 на длине волны 1,05 мкм, имеющего отрицательный знак, может быть сделана еще больше, и также абсолютная величина второй производной β2 может быть сделана еще больше.

В оптическом волокне в соответствии с настоящим изобретением отношение Ra(=2a/2b) внешнего диаметра 2а центральной части сердцевины к внешнему диаметру 2b депрессированной части предпочтительно составляет 0,2 или более, но менее чем 0,6, отношение Ra(=2a/2b) составляет более предпочтительно 0,3 или более. Относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части по отношению к части оболочки составляет предпочтительно 1,7% или более. Относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки составляет предпочтительно -0,5% или менее. Внешний диаметр 2а центральной части сердцевины предпочтительно составляет от 1,4 мкм или более до 4,0 мкм или менее. Отношение (β3/β2) на длине волны 1,05 мкм предпочтительно составляет -0,003 пс или менее.

В оптическом волокне в соответствии с настоящим изобретением потери на изгибах на длине волны 1,05 мкм составляют 100 дБ/м или менее при условии его сматывания до диаметра 40 мм, предпочтительно 1 дБ/м или менее и даже более предпочтительно 0,001 дБ/м или менее. В этих случаях нарастание потерь, связанное с тем, что оптическое волокно сматывается до малого диаметра, эффективно устраняется.

Оптическое волокно в соответствии с настоящим изобретением может, кроме того, содержать кольцевую часть, расположенную между депрессированной частью и частью оболочки. Кольцевая часть имеет максимальный показатель N4 преломления и внешний диаметр 2 с. Соответствующие максимальные показатели преломления центральной части сердцевины, депрессированной части, кольцевой части и части оболочки предпочтительно удовлетворяют следующему соотношению:

N1>N4>N3>N2

Катушка из оптического волокна в соответствии с настоящим изобретением получается за счет сматывания в форме катушки оптического волокна, имеющего упомянутую выше структуру (оптическое волокно в соответствии с настоящим изобретением); здесь минимальный диаметр смотанного оптического волокна составляет предпочтительно 120 мм или менее.

Настоящее изобретение станет более понятным из подробного описания, данного здесь ниже, и сопровождающих чертежей, которые даются только в качестве иллюстрации и не рассматриваются как ограничивающие данное изобретение.

Дальнейшая область применимости настоящего изобретения станет ясной из подробного описания, данного здесь ниже. Однако должно быть понятно, что подробное описание и конкретные примеры, так же как показательные предпочтительные варианты реализации изобретения, приводятся только с целью иллюстрации, так как различные изменения и модификации в рамках сущности и объема изобретения станут очевидными для квалифицированных специалистов из этого подробного описания.

Преимущество изобретения

Для оптического волокна в соответствии с настоящим изобретением показано, что так как отношение β3/β2 третьей производной β3 ко второй производной β2 является отрицательным и его абсолютная величина становится больше, абсолютная величина второй производной β2 также становится больше, поэтому эффективное расширение импульса может быть достигнуто при небольшой длине волокна.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ

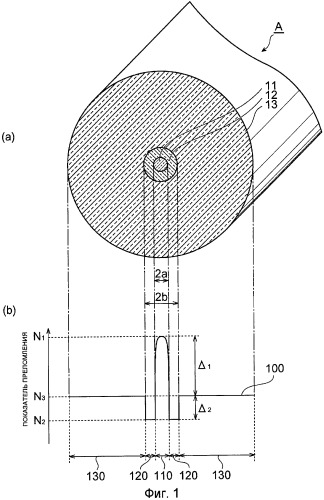

Фиг.1 показывает структуру в поперечном сечении первого варианта реализации оптического волокна в соответствии с настоящим изобретением и его профиль показателя преломления;

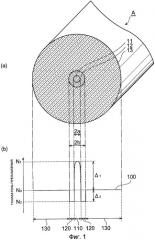

фиг.2 показывает структуру в поперечном сечении оптического волокна в соответствии со сравнительным примером и его профиль показателя преломления;

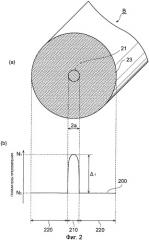

фиг.3 представляет собой график, показывающий соотношение между внешним диаметром 2а центральной части сердцевины и третьей производной β3 на длине волны 1,05 мкм в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации;

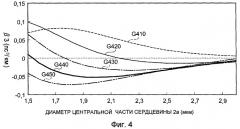

фиг.4 представляет собой график, показывающий соотношение между внешним диаметром 2а центральной части сердцевины и третьей производной β3 на длине волны 1,05 мкм в оптическом волокне в соответствии со сравнительным примером;

фиг.5 представляет собой график, показывающий соотношение между отношением Ra(=2a/2b) и отношением (β3/β2) в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации при изменении относительной разности Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки и внешнему диаметру 2а центральной части сердцевины, в то время как относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки фиксируется (часть 1);

фиг.6 представляет собой график, показывающий соотношение между отношением Ra и отношением (β3/β2) в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации при изменении относительной разности Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки и внешнему диаметру 2а центральной части сердцевины, в то время как относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки фиксируется (часть 2);

фиг.7 представляет собой график, показывающий соотношение между отношением Ra и отношением (β3/β2) в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации при изменении относительной разности Δ2 показателей преломления вогнутой части по отношению к части оболочки и внешнему диаметру 2а центральной части сердцевины, в то время как относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки фиксируется (часть 3);

фиг.8 представляет собой график, показывающий соотношение между отношением Ra и отношением (β3/β2) в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации при изменении относительной разности Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки и внешнему диаметру 2а центральной части сердцевины, в то время как относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки фиксируется (часть 4);

фиг.9 представляет собой график, показывающий соотношение между скоростями изменения отношения Ra и отношения (β3/β2) в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации при изменении относительной разности Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки и внешнему диаметру 2а центральной части сердцевины, в то время как относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки фиксируется;

фиг.10 представляет собой график, показывающий соотношение между второй производной β2 и относительной разностью Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки изменяется;

фиг.11 представляет собой график, показывающий соотношение между отношением (β3/β2) и относительной разностью Δ1 показателей преломления центральной части сердцевины по отношению к части оболочки в оптическом волокне в соответствии с первым вариантом реализации, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части по отношению к части оболочки изменяется;

фиг.12 представляет собой таблицу, суммирующую характеристики множества образцов оптического волокна в соответствии с первым вариантом реализации;

фиг.13 представляет собой график, показывающий зависимость отношения (β3/β2) от длины волны других образцов, изготовленных как оптическое волокно первого варианта реализации;

фиг.14 представляет собой график, показывающий зависимость второй производной β2 от длины волны в другом образце, изготовленном как оптическое волокно в соответствии с первым вариантом реализации, вместе с зависимостью второй производной β2 от длины волны во множестве образцов оптического волокна с компенсацией дисперсии, изготовленного в качестве сравнительного примера;

фиг.15 представляет собой график, показывающий зависимость третьей производной β3 от длины волны в другом образце, изготовленном как оптическое волокно в соответствии с первым вариантом реализации, вместе с зависимостью третьей производной β3 от длины волны во множестве образцов оптического волокна с компенсацией дисперсии, изготовленного в качестве сравнительного примера;

фиг.16 представляет собой график, показывающий зависимость отношения (β3/β2) от длины волны в другом образце, изготовленном как оптическое волокно, в соответствии с первым вариантом реализации, вместе с зависимостью отношения (β3/β2) от длины волны во множестве образцов оптического волокна с компенсацией дисперсии, изготовленного в качестве сравнительного примера;

фиг.17 показывает схемы, изображающие структуры варианта реализации катушки из оптического волокна в соответствии с настоящим изобретением;

фиг.18 показывает структуру в поперечном сечении второго варианта реализации оптического волокна в соответствии с настоящим изобретением и его профиль показателя преломления;

фиг.19 представляет собой график, показывающий соотношение между второй производной β2 и внешним диаметром 2а центральной части сердцевины в образцах оптических волокон в соответствии с первым и вторым вариантами реализации соответственно;

фиг.20 представляет собой график, показывающий соотношение между отношением (β3/β2) и внешним диаметром 2а центральной части сердцевины в образцах оптических волокон в соответствии с первым и вторым вариантами реализации соответственно;

фиг.21 представляет собой график, показывающий соотношение между потерями на изгибах при диаметре 60 мм и внешним диаметром 2а центральной части сердцевины в образцах оптических волокон в соответствии с первым и вторым вариантами реализации соответственно; и

фиг.22 показывает соотношение между отношением Rb=(2b/2c) и потерями на изгибах при диаметре 60 мм в оптическом волокне в соответствии со вторым вариантом реализации настоящего изобретения.

Описание числовых обозначений

А … оптическое волокно; 11, 41 … центральная часть сердцевины; 12, 42 … депрессированная часть; 13, 43 … часть оболочки и 44 … кольцевая часть.

Предпочтительные варианты реализации изобретения

Далее варианты реализации оптического волокна и катушки из оптического волокна в соответствии с настоящим изобретением будут подробно объяснены со ссылкой на фиг.1-22. При описании чертежей идентичные или соответствующие компоненты обозначаются одинаковыми числами, и избыточное описание опускается.

(Первый вариант реализации)

Первый вариант реализации оптического волокна в соответствии с настоящим изобретением сначала будет объяснен путем сравнения с оптическом волокном сравнительного примера. Фиг.1 показывает структуру оптического волокна А в соответствии с первым вариантом реализации; область (а) показывает структуру в поперечном сечении оптического волокна А в соответствии с первым вариантом реализации, в то время как область (b) показывает его профиль показателя преломления. Фиг.2 показывает оптическое волокно В в соответствии со сравнительным примером; область (а) показывает структуру в поперечном сечении оптического волокна В в соответствии со сравнительным примером, в то время как область (b) показывает его профиль показателя преломления.

Как показано в области (а) фиг.1, оптическое волокно А в соответствии с первым вариантом реализации содержит: центральную часть 11 сердцевины, имеющую максимальный показатель N1 преломления и внешний диаметр 2а; депрессированную часть 12, расположенную на внешней периферии центральной части 11 сердцевины, имеющую минимальный показатель N2 преломления и внешний диаметр 2b, и часть оболочки 13, расположенную на внешней периферии депрессированной части 12, имеющую максимальный показатель N3 преломления. Показатели преломления центральной части 11 сердцевины, депрессированной части 12 и части оболочки 13 удовлетворяют следующей формуле (5):

[Формула 5]

Область (b) фиг.1 показывает профиль 100 показателя преломления оптического волокна А в соответствии с первым вариантом реализации. В этом профиле 100 показателя преломления область 110 обозначает показатель преломления в радиальном направлении центральной части 11 сердцевины, область 120 обозначает показатель преломления в радиальном направлении депрессированной части 12, и область 130 обозначает показатель преломления в радиальном направлении части 13 оболочки.

В оптическом волокне А в соответствии с первым вариантом реализации относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины по отношению к части 13 оболочки определяется следующей формулой (6) и составляет более 1,0%. Относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 по отношению к части 13 оболочки определяется следующей формулой (7) и составляет менее 0,3%. На длине волны 1,05 мкм вторая производная β2 постоянной β распространения по отношению к частоте ω является положительной, третья производная β3 постоянной β распространения по отношению к частоте ω является отрицательной, и отношение (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 составляет -0,002 пс или менее.

[Формула 6]

[Формула 7]

Как показано в области (а) фиг.2, оптическое волокно В в соответствии со сравнительным примером содержит: центральную часть 21 сердцевины, имеющую максимальный показатель N1 преломления и внешний диаметр 2а; и часть 23 оболочки, расположенную на внешней периферии центральной части 21 сердцевины, имеющую показатель N3 преломления. Хотя оптическое волокно В в соответствии со сравнительным примером имеет соответствующий профиль показателя преломления, как показано в области (b) фиг.2, в указанном волокне отсутствует вогнутая часть.

Как показано в области (b) фиг.2, область 210 профиля 200 показателя преломления оптического волокна В в соответствии со сравнительным примером представляет показатель преломления центральной части 21 сердцевины в радиальном направлении, и область 220 представляет показатель преломления части 23 оболочки в радиальном направлении.

Фиг.3 представляет собой график, показывающий соотношение между внешним диаметром 2а центральной части 11 сердцевины и третьей производной β3 на длине волны 1,05 мкм в оптическом волокне А в соответствии с первым вариантом реализации. Для измерений и получения графика, показанного на фиг.3, был изготовлен образец оптического волокна А с установленной относительной разностью Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины по отношению к части 13 оболочки до 1,0%, относительной разностью Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 по отношению к части 13 оболочки до 0,3%, и отношением Ra(=2a/2b) соответствующих внешних диаметров центральной части 11 сердцевины и депрессированной части 12 до 0,4. Фиг.4 представляет собой график, показывающий соотношение между внешним диаметром 2а центральной части сердцевины 21 и третьей производной β3 на длине волны 1,05 мкм в оптическом волокне В в соответствии со сравнительным примером. Для измерений и получения графика, показанного на фиг.4, были изготовлены образцы оптического волокна В с установленной относительной разностью Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины по отношению к части 23 оболочки до 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% и 3% соответственно. На фиг.4 график G410 показывает результаты измерения для образца оптического волокна В, в котором относительная разность Δ1, показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляет до 1,0%, график G420 показывает результаты измерения для образца оптического волокна В, в котором относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляет до 1,5%, график G430 показывает результаты измерения для образца оптического волокна В, в котором относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляет до 2,0%, график G440 показывает результаты измерения для образца оптического волокна В, в котором относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляет до 2,5%, график G450 показывает результаты измерения для образца оптического волокна В, в котором относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляет до 3,0%.

Как показано на фиг.4, что касается оптического волокна В в соответствии со сравнительным примером, третья производная β3 не становится отрицательной, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляет 1,0%. С другой стороны, третья производная β3 может стать отрицательной, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляет 1,5% и более. Отрицательная величина третьей производной β3 требует, чтобы относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 21 сердцевины составляла более 1,5%, но абсолютная величина третьей производной β3 ограничивается меньшим значением. Напротив, как показано на фиг.3, третья производная β3 оптического волокна А в соответствии с первым вариантом реализации является отрицательной, даже когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины составляет 1,0%, в то время как дополнительно абсолютная величина третьей производной β3 может быть сделана по порядку величины большей, чем величина в сравнительном примере. В оптическом волокне А в соответствии с первым вариантом реализации, следовательно, третья производная β3 в диапазоне длин волн порядка 1 мкм (от 1,0 мкм до 1,1 мкм) может быть легко сделана отрицательной, этот знак производной противоположен ее знаку для оптического волокна В в соответствии со сравнительным примером.

Далее будет объяснено соотношение между отношением Ra(=2a/2b) соответствующих внешних диаметров центральной части 11 сердцевины и депрессированной части 12 оптического волокна А в соответствии с первым вариантом реализации и отношением (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 на длине волны 1,05 мкм.

Фиг.5-8 представляют собой графики, показывающие соответственно соотношение между отношением Ra(=2a/2b) и отношением (β3/β2) в оптическом волокне А в соответствии с первым вариантом реализации при изменении относительной разности Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 по отношению к части 13 оболочки и внешнему диаметру 2а центральной части сердцевины, в то время как относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины по отношению к части 13 оболочки остается фиксированной. В частности, график, изображенный на фиг.5, показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины фиксирована и составляет до 1,0%, график, изображенный на фиг.6, показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины фиксирована и составляет до 1,5%, график, изображенный на фиг.7, показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины фиксирована и составляет до 2,0%, в то время как график, изображенный на фиг.8, показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины фиксирована и составляет до 3,0%.

Фиг.5-8 показывают три комбинации относительной разности Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 и внешнего диаметра 2а центральной части 11 сердцевины. При условии сматывания оптического волокна А до малого размера диаметра катушки потери на изгибах оптического волокна А при сматывании до диаметра 40 мм устанавливаются равными приблизительно 0,001 дБ/м (потери на изгибах оптического волокна А длиной 100 м при условиях наматывания до 40 мм в диаметре составляют 0,1 дБ) для длины волны 1,05 мкм.

Конкретно, на фиг.5 график G510 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,3%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 3,13 мкм, график G520 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,5%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 3,42 мкм, и график G530 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 3,46 мкм. На фиг.6 график G610 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,3%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,42 мкм, график G620 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,5%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,54 мкм, и график G630 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,63 мкм. На фиг.7 график G710 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,3%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,93 мкм, график G720 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления вогнутой части 12 составляет -0,5%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,03 мкм, и график G730 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,13 мкм. На фиг.8 график G810 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления вогнутой части 12 составляет -0,3%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,47 мкм, график G820 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,5%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,55 мкм, и график G830 показывает результаты измерений, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,57 мкм.

Как видно на фиг.5-8, отношение (β3/β2) третьей производной β3 ко второй производной β2 на длине волны 1,05 мкм может составлять -0,002 пс или менее и даже -0,003 пс или менее. Как показано на фиг.5, отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее, когда отношение Ra находится в диапазоне от 0,52 до 0,60, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины составляет 1,0%, относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 3,5 мкм.

Как показано на фиг.6, образцы оптического волокна А, в которых относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины составляет 1,5%, имеют немного меньшие отношения (β3/β2). Отношение (β3/β2) становится равным 0,002 пс или менее при условии, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,34 до 0,46, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,5%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,5 мкм. Отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее при условии, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,37 до 0,60, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления вогнутой части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,6 мкм.

Как показано на фиг.7, образцы оптического волокна А, в которых относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины составляет 2,0% имеют значительно меньшие значения отношения (β3/β2). Отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее при условиях, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,25 до 0,35, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет 0,3%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,9 мкм. Отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее при условии, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,25 до 0,48, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,5%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,0 мкм. Также отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее при условии, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,28 до 0,57, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 2,1 мкм. Здесь может быть достигнуто такое малое значение отношения (β3/β2), как приблизительно равное - 0,0035 пс.

Как показано на фиг.8, образцы оптического волокна А, в которых относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины составляет 3,0%, имеют еще меньшие значения отношений (β3/β2). Отношение (β3/β2) становится равным 0,002 пс или менее при условиях, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,23 до 0,33, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,3%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,5 мкм. Отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее при условии, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,20 до 0,41, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,5%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,6 мкм. Также отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее при условии, что отношение Ra находится в диапазоне от 0,20 до 0,48, в образце оптического волокна А, в котором относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,7%, и внешний диаметр 2а центральной части 11 сердцевины составляет 1,6 мкм.

Таким образом, отношение (β3/β2) становится равным -0,002 пс или менее, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины является большой, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 является малой и, кроме того, когда отношение Ra находится в предварительно заданном подходящем диапазоне (по существу, когда диапазон отношения Ra составляет от 0,2 до 0,6). Отношение (β3/β2) становится идеально равным - 0,002 пс или менее, когда относительная разность Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины составляет, по меньшей мере, 1,0%, при этом легко реализовать относительную разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12, равную -0,7% или более. Отношение (β3/β2) становится идеально равным -0,002 пс или менее, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет 0,3% или менее. В частности, отношение (β3/β2) становится точно меньшим, когда относительная разность Δ2 показателей преломления депрессированной части 12 составляет -0,5% или менее, что является даже более предпочтительным.

Хотя отношение Ra предпочтительно находится в диапазоне от 0,2 до 0,6, небольшое значение отношения Ra является проблематичным из-за того, что изменение отношения (β3/β2) по отношению к изменению диаметра сердцевины становится большим. В частности, диапазон длин волн порядка 1,0 мкм обычно не используется для оптических систем связи, и следовательно, измерения дисперсионных характеристик являются затруднительными, так как существует мало измерительных средств для измерения в таком диапазоне длин волн. Таким образом, например, когда изменение внешнего диаметра 2а центральной части 11 сердцевины с относительной разностью Δ1 показателей преломления центральной части 11 сердцевины по отношению к части оболочки зафиксировано равным до 2,0%, меньшее изменение отношения (β3/β2) обеспечивает изготовление волокна с высокой производительностью, даже несмотря на некоторые дополнительные проблемы.