Антисмысловые олигонуклеотиды для лечения аллергии и пролиферации неопластических клеток

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины и касается антисмысловых олигонуклеотидов для лечения и/или профилактики, по меньшей мере, одного из заболеваний: астмы, гиперэозинофилии. Сущность изобретения включает олигонуклеотиды, направленные против последовательностей нуклеиновых кислот, кодирующих рецептор, выбранный из группы, состоящей из рецептора CCR3 и общей субъединицы рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF с последовательностями SEQ ID NO: 1 и SEQ ID NO: 14. Преимущество изобретения заключается в снижении токсичности по сравнению с гормональными препаратами. 8 н. и 31 з.п. ф-лы, 11 табл., 21 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Изобретение относится к применению антисмысловых олигонуклеотидов, направленных против специфичных клеточных рецепторов, отдельно или в комбинации для ингибирования общего воспаления, включая воспаление, связанное с астмой и аллергией, и гиперэозинофилии. Изобретение также относится к применению антисмысловых олигонуклеотидов для ингибирования пролиферации неопластических клеток, напрмер, как при злокачественной опухоли (раке).

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Антисмысловые олигонуклеотиды являются новым классом фармацевтических средств. В общем, «антисмысловые» относится к применению небольших синтетических олигонуклеотидов с такими же составляющими, как и составляющие, обнаруживаемые в ДНК или РНК человека. Антисмысловые олигонуклеотиды конструируют в виде последовательности, комплементарной части гена, которая является их мишенью, чтобы они были способны связываться с такой последовательностью и ингибировать экспрессию гена. Экспрессия гена ингибируется в результате гибридизации антисмыслового олигонуклеотида со смысловой мишенью специфичной матричной РНК (мРНК) в соответствии с правилом спаривания оснований Уотсона-Крика, согласно которому аденозин и тимидин (урацил в мРНК) или гуанозин и цитидин взаимодействуют посредством образования водородных связей. Два механизма могут объяснять указанные эффекты, первый представляет собой гибридизацию с нарушенной трансляцией мРНК-мишени, второй представляет собой индукцию РНКазы H или сходных ферментов с разрушением мРНК. Основным преимуществом такой методики является специфичность действия с возможными меньшими побочными эффектами и токсичностью, особенно в случае применения по месту действия (местное лечение). Такая терапевтическая методика потенциально может быть применима по отношению к любому заболеванию, при котором предположительно сверхэкспрессия одного или нескольких генов является причиной наличия или продолжительности заболевания. В результате проведены многочисленные исследования антисмысловых олигонуклеотидов в качестве терапевтических средств для лечения рака и вирусных болезней.

Антисмысловые олигонуклеотиды могут быть использованы для ингибирования экспрессии рецептора интерлейкина (IL-6) и таким образом ингибирования эффектов медиатора острого воспаления интерлейкина-6 на клетках. Проведено несколько исследований для оценки того, можно ли использовать антисмысловые олигонуклеотиды для ингибирования других рецепторов на клетках, которые вовлечены в воспаление, включая без ограничения воспаление, связанное с астмой, и воспаление, связанное атопическими заболеваниями и аллергией, или на раковых клетках.

Астма является заболеванием, которое поражает от 5 до 10% популяции, распространенность которого возросла в два раза в последние 25 лет. Такое увеличение особенно отмечено у новорожденных после вирусной инфекции дыхательных путей (бронхиолит), у детей и в случае профессиональной астмы. Рецидивирующие проблемы дыхания, связанные с астмой, часто стимулируются аллергенами, но точная причина астмы еще не известна. Однако предполагается, что агенты, такие как вирусы, вовлечены в поддержание аномального воспаления, которое выявляют в дыхательных путях пациентов с астмой, и таким образом в устойчивость заболевания.

По этой причине современные рекомендации для терапии астмы первой линии заключаются в применении эффективного противовоспалительного лекарственного средства, такого как средства, содержащие кортикостероиды и антилейкотриены. Хотя такая терапия эффективна у многих пациентов, некоторые пациенты нечувствительны к кортикостероидам. Указанное лекарственное средство также является мощным иммуносупрессором с длительными побочными эффектами, не было показано, что оно является эффективным для профилактики аллергии или астмы. Антилейкотриены оказывают некоторый эффект при аллергии и астме, но не являются такими эффективными, как кортикостероиды.

Несколько воспалительных медиаторов играют роль в появлении и сохранении воспаления в дыхательных путях пациентов с астмой. Некоторые медиаторы привлекают воспалительные клетки в дыхательные пути посредством хемотаксиса эозинофилов (хемокины: RANTES, эотаксины 1, 2, 3, MCP-3, 4, которые главным образом действуют при астматическом воспалении посредством рецептора, называемого CCR3) или посредством активации эндотелиальных клеток (IL-4, -13). Другие медиаторы вызывают примирование и повышенную жизнеспособность воспалительных клеток в дыхательных путях (IL-3, -4, -5, GM-CSF). Указанные медиаторы таким образом включают либо специфичные хемокины для эозинофилов, либо цитокины T-хелперных лимфоцитов с фенотипом типа 2 (Th2: IL-3, -4, -5, -6, -9, -10, -13 и GM-CSF), (John A.E. and Lukacs N.W., 2003 Sarcoidosis Vase Diffuse Lung Dis., 20: 180-189; Blease et al., 2003, Expert. Opin. Emerg. Drugs. 8: 71-81). При астме и общем воспалении дыхательных путей было показано улучшение в случае снижения указанных воспалительных медиаторов в дыхательных путях.

Аллергия представляет собой гиперчувствительность к аллергену, вызывающему нежелательный иммунный ответ. Аллергия является заболеванием, которое чрезвычайно распространено, например атопический ринит и конъюнктивит поражают около 30% популяции. Аллергия характеризуется аномальной продукцией IgE и воспалением в ответ на аллерген. В присутствии IgE и аллергена эффекторные клетки, такие как тучные клетки, дегранулируют и высвобождают медиаторы воспаления, приводящие к рекрутингу таких же воспалительных клеток, которые обнаруживаются при астме. При аллергическом рините (т.е. сенной лихорадке), аллергическом конъюнктивите, полипозе носа, хроническим синусите и экземе, такой как атопический дерматит, обнаруживают такой же избыток медиаторов воспаления, как и избыток в случае астмы. IL-4 и IL-13 необходимы для продукции IgE и индукции клеток с фенотипом Th2 (Barnes P.J., 2003, Cytokine Growth Factor Rev. 14: 511-522; Schuh et al., 2003, Cytokine Growth Factor Rev. 2003, 14: 503-510). Атопические заболевания - общее название аллергических заболеваний, которые развиваются при воздействии аллергенов, особенно у людей с генетической предрасположенностью к тому, что они легко подвергаются сенсибилизации к аллергенам. У людей, имеющих такие факторы предрасположенности, легко развивается аномальный иммунный ответ на пищевые антигены и вдыхаемые вещества. Некоторыми конкретными примерами аллергических заболеваний являются бронхиальная астма, атопический дерматит, крапивница, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и аллергический энтерогастрит.

Неоплазма представляет собой аномальный рост ткани, который является неконтролируемым и прогрессирующим. Злокачественную неоплазму часто характеризуют как рак. Рак является второй лидирующей причиной смертности людей и является общим термином более чем 100 заболеваний, характеризуемых аномальной пролиферацией иммортализованных клеток. Одним из механизмов, который вовлечен в живучесть и увеличение количества таких клеток, является механизм, основанный на высвобождении факторов роста, которые действуют через рецепторы и приводят к клеточной пролиферации. Было показано, что среди таких факторов роста GM-CSF является важным фактором роста для нескольких опухолевых клеток. Рецептор хемокина CCR3 был недавно охарактеризован в злокачественных B-лимфоцитах, полученных от пациентов с хроническим лимфолейкозом (CLL) и с лейкозом ворсистых клеток (HCL), (Trentin et al., 2004, Blood, 104, 502-508). Действительно, обнаружено, что трансактивация рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) посредством рецептора хемокина CCR-3 является важным путем, который вызывает активацию MAP-киназ и продукцию цитокинов в эпителиальных клетках бронхов (Adachi et al., 2004, Biochem. Biophys. Res. Commun. 320, 292-396). Ингибирование пролиферации злокачественных клеток блокированием рецепторов для факторов роста и/или для хемокинов может иметь важной значение для терапии некоторых видов рака.

Эозинофилы представляют собой тип белой клетки крови. Они являются гранулированными лейкоцитами с ядром, которое обычно имеет две доли, соединенные тонкой нитью хроматина, и цитоплазмой, содержащей крупные круглые гранулы, которые единообразны по размеру и окрашиваются эозином. Гиперэозинофилия характеризуется повышенным количеством эозинофилов, часто связанным с аллергенами, астмой и инфекциями.

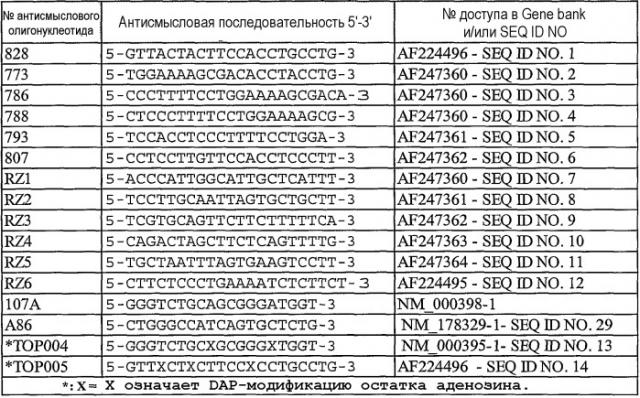

Известны некоторые применения олигонуклеотидов, направленных против конкретных последовательностей нуклеиновых кислот, кодирующих рецепторы, для ингибирования воспалительных реакций. В заявке PCT № WO 99/66037 Renzi описывает антисмысловые олигонуклеотиды, которые применяют для лечения и/или профилактики астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака. В частности, олигонуклеотиды согласно Renzi направлены против последовательностей нуклеиновых кислот, кодирующих рецептор CCR3, общую субъединицу рецепторов IL-4 и IL-3 или общую субъединицу рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF. Наряду с прочими в данной публикации описан антисмысловой олигонуклеотид, обозначенный как 107A (5'-GGGTCTGCAGCGGGATGGT-3'), направленный против общей бета (β)-субъединицы рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF.

Для возможных клинических применений антисмысловые олигонуклеотиды должны обладать стабильностью по отношению к разрушению нуклеазами сыворотки и клеточными нуклеазами, иметь низкое неспецифичное связывание с белками сыворотки и клеток, проявлять повышенную способность узнавать последовательность мРНК-мишени, обладать проницаемостью через клеточные мембраны и активировать клеточные нуклеазы при образовании комплекса с комплементарной мРНК. Документально хорошо подтверждено, что олигонуклеотиды, содержащие природные сахара (D-рибозу и D-2-дезоксирибозу) и фосфодиэфирные (PO) связи, быстро разрушаются нуклеазами сыворотки и внутриклеточными нуклеазами, что ограничивает их применимость в качестве эффективных терапевтических средств. Описаны важные химические модификации олигонуклеотидов для повышения их стабильности и эффективности в качестве терапевтических средств. Основные химические изменения включали модификацию остатка сахара, остатка основания и/или модификацию или замену межнуклеотидной фосфодиэфирной связи. До настоящего времени наиболее широко исследованными аналогами являются фосфоротиоатные (PS) олигодезоксинуклеотиды, в которых один из атомов кислорода, не образующих мостик, в фосфодиэфирном остове заменен атомом серы (Eckstein F., 1985, Ann. Rev. Biochem., 54:367-402). Разработано несколько поколений антисмысловых олигонуклеотидов и использовано для исследований in vitro и in vivo (Goodchild J., 2004, Curr. Opin. Mol. Ther., 2004, 6:120-128; Urban E. and R. Noe CR., 2003, Farmaco. 58:243-258). Недавно Renzi et al. описал применение 2',6'-диаминопурина (DAP) и их аналогов в молекулах нуклеиновых кислот для противовоспалительных композиций (заявка PCT № WO 03/004511 A2). Также в указанной публикации описано получение молекул нуклеиновых кислот, имеющих повышенную физиологическую эффективность in vivo и пониженную токсичность по сравнению с олигонуклеотидами без DAP. Renzi et al. Кроме того описывают, что DAP-замена особенно применима для получения олигонуклеотидов, направленных на лечение легочных/респираторных заболеваний, таких как кистозный фиброз, астма, хронический бронхит, хроническое обструктивное легочное заболевание, эозинофильный бронхит, аллергии, аллергический ринит, фиброз легких, респираторный дистресс-синдром легких, синусит, инфекция респираторным синцитиальным вирусом или другая вирусная инфекция дыхательных путей и рак.

Кроме того, было бы желательно иметь антисмысловые олигонуклеотиды, направленные по меньшей мере против одного специфичного общего рецептора для любого Th2-цитокина или рецепторов для медиаторов, которые привлекают клетки, которые отвечают на Th2-цитокины, чтобы ингибировать воспалительную реакцию, которая имеет место при астме или аллергии, и ингибировать пролиферацию неопластических клеток.

Также было бы крайне желательно иметь антисмысловые олигонуклеотиды, направленные против последовательностей нуклеиновых кислот, кодирующих рецепторы, для того чтобы благодаря ингибированию таких рецепторов указанные олигонуклеотиды можно было бы применять для терапии и/или профилактики астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к применению антисмысловых олигонуклеотидов, направленных по меньшей мере против одной общей субъединицы клеточного рецептора, такой, например, как общая субъединица бета-рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF, или рецептора хемокина CCR3, для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к антисмысловым олигонуклеотидам, направленным против последовательности нуклеиновой кислоты, кодирующей общую субъединицу бета-рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF, с тем чтобы благодаря ингибированию таких рецепторов их можно было применять для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

Настоящее изобретение также относится к антисмысловым олигонуклеотидам, направленным против последовательности нуклеиновой кислоты, кодирующей рецептор CCR3 для хемокинов, с тем чтобы благодаря ингибированию такого рецептора их можно было применять для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

Настоящее изобретение также относится к терапевтически эффективным композициям, содержащим по меньшей мере один антисмысловой олигонуклеотид, направленный против последовательностей нуклеиновой кислоты, кодирующих общую бета-субъединицу рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF или рецептор CCR3, для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

Настоящее изобретение также относится к терапевтически эффективным композициям, содержащим два антисмысловых олигонуклеотида, каждый из которых направлен против последовательностей нуклеиновой кислоты, кодирующих общую бета-субъединицу рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF или рецептор CCR3, для улучшенного эффекта при лечении и/или профилактике по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

Согласно другому аспекту настоящее изобретение относится к способам лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, генерализованного воспаления и рака, включающим в себя введение одного или нескольких антисмысловых олигонуклеотидов, направленных против по меньшей мере одной общей субъединицы клеточного рецептора, такой как общая бета-субъединица IL-3, IL-5 и GM-CSF, или рецептора CCR3.

В настоящем изобретении предпринята попытка получить антисмысловые олигонуклеотиды для любого из указанных выше применений, а также химически модифицированные антисмысловые олигонуклеотиды, модифицированные известными способами, которые имеют повышенную стабильность в организме, проявляя при этом повышенную эффективность и пониженную токсичность.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения предлагается антисмысловой олигонуклеотид для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака. Олигонуклеотид направлен против последовательности нуклеиновой кислоты, кодирующей рецептор, выбранный из группы, состоящей из рецептора хемокина CCR3 и общей бета-субъединицы рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF, и имеет последовательность, выбранную из группы, состоящей из последовательностей SEQ ID NO. 1, SEQ ID NO. 13 и SEQ ID NO. 14.

Согласно другому аспекту изобретения предлагается применение по меньшей мере одного олигонуклеотида для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака. Предпочтительно применяют олигонуклеотиды, содержащие обе последовательности SEQ ID NO. 13 и SEQ ID NO. 14.

Согласно другому аспекту изобретения предлагается фармацевтическая композиция для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака, содержащая по меньшей мере один олигонуклеотид вместе с фармацевтически приемлемым носителем. Предпочтительно по меньшей мере один олигонуклеотид содержит обе последовательности SEQ ID NO. 13 и SEQ ID NO. 14.

Согласно другому аспекту изобретения предлагается применение фармацевтической композиции для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

Согласно другому аспекту изобретения предлагается способ лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака, включающий в себя стадию введения эффективного количества (i) по меньшей мере одного олигонуклеотида или (ii) фармацевтической композиции, содержащей по меньшей мере один олигонуклеотид вместе с фармацевтически приемлемым носителем.

Настоящее изобретение также относится к модификациям антисмыслового олигонуклеотида(ов), которые не оказывают значимого неблагоприятного влияния на их способность снижать активность или ингибировать экспрессию белка-мишени, но которые могут усиливать такую способность.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Указанные и другие отличительные признаки предпочтительных вариантов осуществления изобретения станут более понятными в следующем подробном описании, в котором приведены ссылки на прилагаемые чертежи, где:

на фигуре 1A показано выравнивание последовательностей трех клонов, полученных в результате ПЦР-амплификации генов общей бета-цепи рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF макак-крабоедов (Cynomolgus) с соответствующими ортологами человека, шимпанзе, свиньи, крысы и мыши, окружающими комплементарную последовательность TOP004 человека.

На фигуре 1B показаны рассчитанные аминокислотные последовательности транслируемой области, окружающей комплементарный TOP004 участок, в клонированных последовательностях ДНК общей бета-цепи макак-крабоедов, человека, шимпанзе, свиньи, крысы и мыши.

На фигуре 2A показана пониженная экспрессия мРНК бета-цепи (βc) при различных концентрациях TOP004 в PBMC макак-крабоедов по сравнению с необработанными клетками.

На фигуре 2B показана пониженная экспрессия мРНК CCR3 при различных концентрациях TOP005 в PBMC макак-крабоедов по сравнению с необработанными клетками.

На фигуре 3A показана пониженная экспрессия белка клеточной поверхности бета-цепи (βc) при различных концентрациях TOP004 в PBMC макак-крабоедов по сравнению с необработанными клетками.

На фигуре 3B показана пониженная экспрессия белка клеточной поверхности CCR3 при различных концентрациях TOP005 в PBMC макак-крабоедов по сравнению с необработанными клетками.

На фигуре 4A показана пониженная экспрессия мРНК бета-цепи (βc) при различных концентрациях ASM8 в PBMC макак-крабоедов по сравнению с необработанными клетками.

На фигуре 4B показана пониженная экспрессия мРНК CCR3 при различных концентрациях ASM8 в PBMC макак-крабоедов по сравнению с необработанными клетками.

На фигуре 5 показано влияние олигонуклеотидов на экспрессию мРНК CCR3 в дифференцированных клетках HL60. Показано, что антисмысловой олигонуклеотид A86, направленный против CCR3, снижает экспрессию мРНК CCR3 по сравнению с контролем и смысловыми олигонуклеотидами, не влияя на экспрессию G3PDH.

На фигуре 6 показан анализ мобилизации кальция в обработанных олигонуклеотидом клетках HL-60 cl-15. Снижение мобилизации в ответ на эотаксин в клетках, обработанных A86, сравнивают с клетками в контроле и клетками, обработанными смысловыми олигонуклеотидами.

На фигуре 7 показано влияние олигонуклеотидов на хемотаксический ответ очищенных эозинофилов человека на эотаксин. Относительный хемотаксический ответ обработанных A86 эозинофилов сравнивают с контрольными и обработанными смысловым олигонуклеотидом клетками.

На фигуре 8 показан анализ мобилизации кальция в обработанных олигонуклеотидом эозинофилах в ответ на эотаксин. Мобилизацию кальция сравнивают в эозинофилах, обработанных A86, и в контрольных или обработанных смысловым олигонуклеотидом клетках.

На фигуре 9 показано влияние TOP005 на экспрессию на клеточной поверхности CCR3, представленное в виде процента экспрессии по сравнению с контролями в клетках Eol-I и U937.

На фигуре 10 показано влияние TOP005 на экспрессию мРНК в PBMC человека. Гели, на которых представлена экспрессия G3PDH и CCR3, показаны над гистограммой. Отношение экспрессии мРНК CCR3 к G3PDH, нормализованное по отношению к контролям, представлено снизу.

На фигуре 11A показано модулирование экспрессии мРНК бета-цепи (βc) в обработанных 107A клетках TF-1 с использованием ОТ-ПЦР для выявления экспрессии мРНК бета-цепи (βc) или контрольной мРНК G3PDH.

На фигурах 11B и 11C показано влияние обработки смысловым олигонуклеотидом и 107A на экспрессию бета-цепи на клеточной поверхности клеток TF-1, которое определяли FACS-анализом.

На фигуре 11D показано влияние TOP004 на экспрессию общей бета-цепи на уровне мРНК и белка в клетках U937.

На фигуре 12 показана пролиферация клеток TF-1, обработанных 107A в присутствии GM-CSF, IL-3 или IL-5.

На фигуре 13A показано модулирование жизнеспособности эозинофилом посредством 107A, оцениваемое с использованием анализа на основе исключения при окрашивании трипановым синим.

На фигуре 13B показано модулирование жизнеспособности эозинофилов посредством 107A, которое оценивали в анализе проточной цитометрией, используя протокол с применением аннексин-V-ФИТЦ и йодида пропидия.

На фигуре 14 показан профиль элюирования отдельных продуктов ASM8 (TOP004 и TOP005) при использовании DEAE-анионообменной хроматографии.

На фигуре 15 показан профиль элюирования ASM8 после обработки CH3COOH в течение 3 часов и после того, как его подвергли щелочному лизису перед фракционированием DEAE-анионообменной хроматографией.

На фигуре 16 показан профиль элюирования ASM8 после обработки CH3COOH в течение 6 часов и после того, как его подвергли щелочному лизису перед фракционированием DEAE-анионообменной хроматографией.

На фигурах 17A1, 17A2, 17B1 и 17B2 показана химическая стабильность ASM8 после хранения при разных температурах и последующего элюирования с использованием DEAE-анионообменной хроматографии.

На фигуре 18 показаны кривые плавления TOP004 и TOP005 в 1× PBS.

На фигуре 19 показаны сводные термодинамические данные, основанные на результатах подгонки кривых плавления TOP004 и TOP005 в 1×PBS.

На фигурах 20A и 20B показаны концентрации TOP004 и TOP005 и их метаболитов в плазме обезьян в 1 день после обработки высокой дозой ASM8.

На фигурах 21A и 21B показаны концентрации TOP004 и TOP005 и их метаболитов в плазме обезьян на 14 день после обработки высокой дозой ASM8.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Несколько медиаторов воспаления играют роль в появлении и сохранении воспаления в дыхательных путях пациентов с астмой. Некоторые медиаторы привлекают воспалительные клетки в дыхательные пути посредством хемотаксиса эозинофилов. Многие такие хемокины главным образом действуют при астматическом или аллергическом воспалении через рецептор CCR3. Другие медиаторы вызывают примирование и повышенную жизнеспособность воспалительных клеток в дыхательных путях или коже, такие как IL-3, IL-5 и GM-CSF. Улучшение при астме было показано в случае снижения указанных медиаторов воспаления в дыхательных путях.

Кроме того, рак, характеризуемый аномальной пролиферацией иммортализованных клеток, может быть вызван высвобождением медиаторов воспаления и/или факторов роста, которые действуют через рецепторы и приводят к пролиферации клеток. Из них, как было показано, GM-CSF является важным фактором роста для некоторых опухолевых клеток. Рецептор хемокинов CCR3 характеризовали в злокачественных B-лимфоцитах, извлеченных из организма пациентов с хроническим лимфолейкозом (CLL) и с лейкозом ворсистых клеток (HCL) (Trentin et al., 2004, Blood, 104, 502-508). Действительно, обнаружено, что трансактивация EGFR посредством CCR3 является критическим путем, который вызывает активацию MAP-киназ и продукцию цитокинов в эпителиальных клетках бронхов (Adachi et al., 2004, Biochem. Biophys. Res. Commun. 320, 292-396). Ингибирование пролиферации и метастазов злокачественных клеток при блокировании рецепторов факторов роста или рецептора хемокина CCR3 может иметь важное значение для терапии некоторых видов рака.

В одном варианте изобретения предлагается новый антисмысловой олигонуклеотид, обозначенный как 828 (5'-GTTACTACTTCCACCTGCCTG-3' (SEQ ID NO. 1)) и направленный против рецептора хемокина CCR3. Примеры, описанные в данной публикации, показывают, что 828 является эффективным в снижении или блокировании экспрессии мРНК CCR3 в линиях клеток человека.

В другом варианте изобретения предлагаются новые антисмысловые олигонуклеотиды TOP004 и TOP005, основанные на описанном ранее 107A и указанном выше 828. TOP004 (5'-GGGTCTGCXGCGGGXTGGT-3' (SEQ ID NO. 13), где X означает модификацию DAP остатка аденозина), как в случае 107A является 19-мером, направленным против мРНК общей бета (β)-цепи рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF. TOP005 (5'-GTTXCTXCTTCCXCCTGC CTG-3' (SEQ ID NO. 14), где X означает модификацию DAP остатка аденозина), как в случае 828 является 21-мером, направленным против мРНК рецептора хемокина CCR3. Композиция, содержащая оба олигонуклеотида TOP004 и TOP005, идентифицирована как часть ASM8.

Как описано в данной публикации, TOP004 и TOP005 обладают активностью в системе примата, отличного от человека, таким образом подтверждая возможность применения макак-крабоедов для оценки безопасности. На фигуре показано секвенирование гена общей бета-цепи макаки-крабоеда. Последовательность бета-цепи макаки-крабоеда, комплементарная TOP004, имела значительную гомологию. Очень высокая степень идентичности между последовательностями бета-цепи обезьян и человека свидетельствует о возможной функциональной активности TOP004 у макак-крабоедов. Эффективность TOP004 и TOP005 в блокировании или снижении экспрессии общей бета-цепи и CCR3 в мононуклеарных клетках периферической крови обезьян показана на фигурах 2, 3, и 4. Результаты показывают, что оба олигонуклеотида TOP004 и TOP005, направленные против генов-мишеней человека, являются эффективными в снижении экспрессии соответствующих им мишеней в мононуклеарных клетках периферической крови (PBMC) обезьян. ASM8, содержащий оба олигонуклеотида TOP004 и TOP005, значимо ингибировал экспрессию общей бета-цепи и рецепторов CCR3 либо в большей степени, либо в такой же степени при более низкой концентрации. Следовательно, TOP004 и TOP005 вместе проявляют синергическое действие в блокировании экспрессии мРНК бета-цепи и CCR3. Кроме того, как показано в таблицах 7 и 8, образцы трахеи, взятые от обезьян, обработанных ASM8, анализировали в отношении уровня экспрессии мРНК. Экспрессию генов-мишеней нормализовали относительно уровней мРНК воспалительных цитокинов (IL-4 и TNF-α). Даже примерно через 24 часа после введения ASM8 относительная экспрессия мРНК βc-субъединицы и CCR3 по отношению к мРНК IL-4 была снижена на 29% и 24%, соответственно, и экспрессия относительно TNF-α была снижена на 30% и 24%, соответственно, у животных, обработанных ASM8.

Как показано на фигурах 5-10, антисмысловые олигонуклеотиды, включая A86 и TOP005, направленные против мРНК CCR3, тестировали в отношении эффективности в клетках человека и линиях клеток. При оценке посредством полуколичественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией («ОТ-ПЦР») антисмысловые олигонуклеотиды вызывали ингибирование экспрессии мРНК CCR3. Кроме того, используя FACS-анализ, показано, что экспрессия на клеточной поверхности белка CCR3 также ингибировалась при обработке антисмысловыми олигонуклеотидами. Кроме того, функциональное ингибирование CCR3 было подтверждено ингибированием мобилизации кальция

(Ca++) в очищенных эозинофилах после стимуляции эотаксином. Кроме того, в анализе хемотаксиса олигонуклеотиды ингибировали хемотаксис эозинофилов на 55%.

Как показано на фигурах 11-13, антисмысловые олигонуклеотиды 107A и TOP004 использовали для обработки различных клеток. В клетках TF-1, инкубированных с 107A, наблюдали пониженную экспрессию мРНК бета-цепи. 107A также ингибировал пролиферацию клеток TF-1 в присутствии IL-3, IL-5 или GM-CSF. Кроме того, 107A зависимым от дозы образом снижал противоапоптозное действие EL-5 на эозинофилы. В клетках U937, инкубированных с TOP004, наблюдали пониженную экспрессию общей бета-цепи на уровне мРНК и белка. Таким образом, антисмысловые олигонуклеотиды 107A и TOP004 были высокоэффективными в блокировании экспрессии мРНК и белка бета-цепи и функциональными в блокировании связанных клеточных ответов в культурах клеток человека.

На фигурах 14-17B2 показана стабильность ASM8 при элюировании композиции в разных условиях. ASM8 элюировали с использованием системы фракционирования, основанной на DEAE-анионообменной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), чтобы оценить целостность ASM8 и продукты его разрушения после хранения при разных температурах. Компоненты ASM8 не подвергались какому-либо заметному разрушению при хранении при -20°C, 4°C, 30°C или 40°C в течение периода времени до 2 месяцев.

На фигурах 18-19 кривые плавления и сводные термодинамические данные, приведенные для ASM8, показывают, что две олигонуклеотидных нити значимо не взаимодействуют в растворе.

Как показано на фигурах 20-21, измеряли концентрации олигонуклеотидных компонентов ASM8 и их первичных метаболитов (n-1) в образцах плазмы обезьян. Образцы собирали во время доклинического испытания токсичности, в котором животных обрабатывали в течение 14 последовательных дней путем ингаляции.

Таким образом, предлагаются антисмысловые олигонуклеотиды, направленные против общей бета-субъединицы рецепторов IL-3, IL-5 и GM-CSF и рецептора CCR3 и против кодирующих их нуклеиновых кислот. Также предлагаются фармацевтические композиции, содержащие олигонуклеотиды и фармацевтически приемлемый носитель. Описаны применения олигонуклеотидов и способы, включающие в себя введение олигонуклеотидов для лечения и/или профилактики по меньшей мере одного из заболеваний: астмы, аллергии, гиперэозинофилии, генерализованного воспаления и рака.

Термины «нуклеиновая кислота» и «молекула нуклеиновой кислоты», которые используют в данном описании взаимозаменяемо, относятся к молекуле, состоящей из нуклеотидов, т.е. рибонуклеотидов, дезоксирибонуклеотидов или и тех, и других. Термин включает мономеры и полимеры рибонуклеотидов и дезоксирибонуклеотидов, при этом рибонуклеотиды и/или дезоксирибонуклеотиды связаны вместе в случае полимеров посредством 5'-3'-связи. Однако связи могут включать любую связь, известную в области синтеза нуклеиновых кислот, включая, например, нуклеиновые кислоты, содержащие 5'-2'-связи. Нуклеотиды, используемые в молекуле нуклеиновой кислоты, могут быть встречающимися в природе нуклеотидами или могут представлять собой синтетически полученные аналоги, которые способны образовывать связи пар оснований с встречающимися в природе основаниями. Примеры не встречающихся в природе оснований, которые способны к образованию связей пар оснований, включают без ограничения аза- и деазапиримидиновые аналоги, аза- и деазапуриновые аналоги и другие гетероциклические аналоги оснований, в которых один или несколько атомов углерода и азота пуринового и пиримидинового циклов были заменены гетероатомами, например атомами кислорода, серы, селена, фосфора и тому подобными.

Термин «остов нуклеиновой кислоты», в используемом в данном описании смысле, относится к структуре химического остатка, связывающего нуклеотиды в молекуле. Остов может включать структуры, образованные из любого и всех средств химического связывания нуклеотидов. Модифицированный остов, в используемом в данном описании смысле, включает модификации химического связывания между нуклеотидами, а также другие модификации, которые могут быть использованы для повышения стабильности и аффинности, такие как модификации структуры сахара. Например, можно использовать альфа-аномер дезоксирибозы, когда основание перевернуто по отношению к природному бета-аномеру. В предпочтительном варианте 2'-OH группа сахара может быть изменена на 2'-O-алкил или 2'-O-алкил-n(O-алкил), который придает резистентность к разрушению, не затрагивая аффинность.

Термин «олигонуклеотид», в используемом в данном описании смысле, относится к молекуле нуклеиновой кислоты, содержащей примерно от 1 до примерно 100 нуклеотидов, более предпочтительно от 1 до 80 нуклеотидов и еще более предпочтительно примерно от 4 до примерно 35 нуклеотидов.

Антисмысловые олигонуклеотидные соединения согласно настоящему изобретению также включают миРНК (малые интерферирующие РНК) и содержащие их RISC (РНК-индуцируемые комплексы репрессии), которые возникают при РНК-и (РНК-интерференции). Методика интерференция РНК (РНК-и), которая была недавно описана, считается новым средством ингибирования экспрессии гена-мишени. Как стало известно несколько лет назад, РНК-и основана на древнем механизме противовирусной защиты у низших эукариот. Она индуцируется двунитевой РНК и ее процессингом до состоящих из 21-23 нуклеотидов малых интерферирующих РНК (миРНК), которые вызывают разрушение гомологичной эндогенной мРНК после гибридизации с мРНК-мишенью в однонитевой форме с помощью комплекса RISC. Работу пути РНК-и еще предстоит более полно выяснить, но он уже служит в качестве наиболее предпочтительного подхода к созданию фенотипов с потерей функции среди широкого множества видов эукариот, таких как нематоды, крылатые насекомые, растения, грибы и млекопитающие.

Антисмысловые олигонуклеотидные соединения согласно настоящему изобретению также включают рибозимы и короткие нуклеотидные последовательности, одно- и двунитевые, РНК или ДНК, которые могут содержать химические модификации, которые описаны выше, способные ингибировать транскрипцию гена и/или трансляцию in vitro и/или in vivo.

Термин «модифицированный олигонуклеотид» и «модифицированная молекула нуклеиновой кислоты» включает антисмысловые олигонуклеотидные соединения, которые были модифицированы без существенного неблагоприятного влияния на их активность, например, посредством инсерции или делеции 1 или нескольких оснований. В частности, добавление или делеция оснований на концах олигонуклеотидов, которые на 100% комплементарны гену, против которого они направлены, в общем могут быть осуществлены без существенной потери ингибирующей активности. Такие модификации могут быть осуществлены для повышения активности или обеспечения повышенной стабильности олигонуклеотида. Кроме того, замена 1 или нескольких оснований в антисмысловых олигонуклеотидных соединениях согласно изобретению также может быть осуществлена без неблагоприятного влияния на активность, например замена пурина другим пурином (аденин, гуанин) и пиримидина пиримидином (цитозин, тимин, урацил). Модифицированный олигонуклеотид и модифицированная молекула нуклеиновой кислоты в используемом в данном описании смысле также включают нуклеиновые кислоты, в том числе олигонуклеотиды, с одной или несколькими химическими модификациями на молекулярном уровне в природных молекулярных структурах всех или любого из оснований нуклеиновых кислот, остатков сахаров, межнуклеозидных фосфатных связей, а также молекулы, имеющие добавленные заместители, такие как диамины, холестерил или другие липофильные группы, или комбинацию модификаций в указанных местах. Межнуклеозидные фосфатные связи могут быть фосфодиэфирными, фосфотриэфирными, фосфорамидатными, силоксановыми, карбонатными, карбоксиметилэфирными, ацетамидатными, карбаматными, тиоэфирными, мостиковыми фосфоранидатными, мостиковыми метиленфосфонатными, фосфоротиоатными, метилфосфонатными, фосфородитиоатными, мостиковыми фосфоротиоатными и/или сульфоновыми межнуклеотидными связями или 3'-3'-, 2'-5'- или 5'-5'-связями и комбинациями таких сходных связей (для получения модифицированных олигонуклеотидов со смешанным остовом). Модификации могут быть внутренними (единичными или повторяющимися) или на кон