Способ получения термической фосфорной кислоты и устройство для его реализации

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к химической промышленности. Способ получения термической фосфорной кислоты включает предварительную термообработку фосфорита, кварцита и кокса, приготовление при заданном соотношении компонентов из них шихты с модулем кислотности 0,76-1,0 и загрузку ее в печные бункера с последующей подачей через труботечки в ванну фосфорной печи, в которой расположены самоспекающиеся электроды. Осуществляют контроль за полнотой процесса восстановления фосфора из шихты путем подачи мелочи кокса и/или фосфорита в реакционную зону через внутреннюю полость самоспекающихся трубчатых электродов, слив шлака и феррофосфора. Частичное сжигание в токе воздуха печного газа, содержащего фосфор и оксид углерода, осуществляют под сводом печи путем подачи воздуха. Затем оставшийся печной газ подают на дожигание через загрузочные труботечки за счет создания оптимального разрежения в газовом тракте. Полученный при сжигании и предварительно охлажденный пентаоксид фосфора подают на гидратацию с получением фосфорной кислоты. Фосфорную кислоту охлаждают, очищают газ в электрофильтре от тумана кислоты и после очистки выбрасывают их в атмосферу. Способ и устройство позволяют получить дешевую фосфорную кислоту без использования высококачественного фосфатного сырья. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Реферат

Изобретение относится к способу получения фосфорной кислоты электротермическим методом, который заключается в том, что фосфорсодержащие газы по выходе из печей очищаются от пыли и полностью сжигаются в токе воздуха. При этом сгорает не только фосфор и присутствующий в небольших количествах фосфористый водород, но и окись углерода, а также водород и сероводород.

Разработка электротермических методов получения фосфорной кислоты с первых же лет возникновения этой проблемы проводилась в нескольких направлениях. Сравнительно быстро были освоены методы полного сжигания газов (одноступенчатый) и сжигания жидкого фосфора (двухступенчатый).

Двухступенчатый метод производства термической кислоты является более совершенным, обладает рядом преимуществ по сравнению с одноступенчатым методом, поэтому и стал основным в производстве фосфорной кислоты.

Этот метод производства фосфорной кислоты основан на восстановлении фосфатов (Н.Н.Постников «Термическая фосфорная кислота», Изд-во «Химия» М., 1970 г.) до элементарного фосфора, его последующем окислении до оксида фосфора (V) и гидратации оксида до фосфорной кислоты: Ca5(PO4)3F>Pn>P2O5>H3PO4.

Восстановление фосфора из природных фосфатов представляет собой сложный многостадийный гетерогенный процесс, протекающий через стадии:

- подготовку щихты к электровозгонке;

- нагревание компонентов шихты,

- поступление в расплав фосфата кальция и оксида кремния,

- диссоциация трикальцийфосфата,

- диффузия продуктов диссоциации к поверхности частиц углерода,

- взаимодействие трикальцийфосфата с углеродом и образование фосфора, оксида углерода (II) и оксида кальция,

- удаление оксида кальция из зоны реакции в виде силикатов кальция.

В отсутствие флюсов реакция восстановления протекает при 1400°C в течение 20 минут. Для снижения температуры процесса и смещения равновесия реакции вправо в систему вводят оксид кремния, оксид алюминия или алюмосиликаты, связывающие образующийся оксид кальция в виде легко удаляемого шлака:

2Ca5(PO4)3F2+15С+6SiO2=3P2+15CO+3(3CaO·2SiO2)+2CaF2+H, где H=1730 кДж.

В присутствии флюсов реакция восстановления протекает в диффузионной области с достаточно высокой скоростью уже при температуре ~1300°C и ускоряется факторами, усиливающими диффузию в твердой фазе и в расплаве, - повышением дисперсности компонентов шихты, образованием легкоплавких полиэвтектических систем и т.п. Для повышения подвижности расплава и облегчения выгрузки шлаков процесс восстановления ведут на практике при 1350-1500°C.

Сжигание фосфора - гетерогенный экзотермический процесс - протекает по уравнению: P4 жидк+5O2 газ=P4O10 тв-Н, где H=753 кДж.

Степень окисления фосфора зависит от температуры в зоне горения и от скорости диффузии кислорода к поверхности жидкого фосфора. Чтобы обеспечить полноту сгорания и исключить возможность образования низших оксидов фосфора, процесс ведут при температуре 1000-1400°C и двукратном избытке воздуха.

Гидратация оксида фосфора (V) протекает через ряд стадий. На первой стадии процесса, вследствие высокой температуры в системе, взаимодействие паров оксида фосфора с водой дает метафосфорную кислоту: P4H10+2H2O=4HPO3-H.

При понижении температуры метафосфорная кислота через полифосфорные кислоты превращается в фосфорную (ортофосфорную) кислоту: HPO3+H2O=H3PO4-H.

При окислении фосфора и гидратации оксида фосфора (V) выделяется большое количество тепла, которое для поддержания оптимального теплового режима процесса должно отводиться из системы. Наиболее распространены циркуляционно-испарительные схемы, в которых охлаждение газов происходит за счет теплообмена с циркулирующей фосфорной кислотой и в результате испарения из нее воды.

Известен двухстадийный способ получения термической фосфорной кислоты, описанный в книге «Электротермические процессы химической технологии», под ред. В.А.Ершова. - Л.: Химия, 1984 г. В трехфазную электропечь РКЗ-72 Ф (рудно-термическая, круглая, закрытая, мощностью 72 MB·А, фосфорная) с самоспекающимися электродами поступает из печного бункера шихта, состоящая из фосфата, оксида кремния (кварцита) и кокса, где осуществляется ее плавление и восстановление фосфора. Выходящий из печи газ, содержащий 6-10% фосфора, проходит через газоотсекатель в электрофильтр, где из него извлекается пыль. Очищенный газ направляется в конденсаторы-промыватели - горячий и холодный, охлаждаемые разбрызгиваемой в них водой, которая циркулирует по замкнутому контуру. Сконденсировавшийся жидкий фосфор собирается в сборниках и оттуда поступает в отстойник, где фосфор отделяется от шлама и поступает в сборник фосфора. Степень конденсации фосфора из газа достигает 0,995. Выходящий из конденсаторов газ, содержащий до 85% об. оксида углерода, используется в качестве топлива или сжигается. Шлаки, скапливающиеся в нижней части печи, непрерывно сливаются и используются в производстве цемента и других строительных материалов. Из отстойника расплавленный фосфор подается в башню сгорания, где распыляется форсунками в токе воздуха. В башню для охлаждения подается циркуляционная фосфорная кислота, охлаждаемая предварительно в холодильнике, часть ее в виде 73%-ной фосфорной кислоты отводится в качестве продукционной и поступает на склад. Для пополнения в систему вводится необходимое количество воды. Из башни сгорания газ при температуре 100°C поступает в башню гидратации-охлаждения, орошаемую фосфорной кислотой, где заканчивается процесс гидратации. За счет орошения температура фосфорной кислоты на выходе снижается до 40-45°C. Циркулирующая в башне гидратации кислота охлаждается в холодильнике. Из башни гидратации газ направляется в электрофильтр, сконденсировавшаяся в нем из тумана фосфорная кислота поступает в сборник, а отходящие газы выбрасываются в атмосферу.

Ортофосфорная кислота, получаемая электротермическим методом, имеет универсальное применение и используется в производстве минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов, а также в пищевой промышленности.

Другим преимуществом электротермического метода является возможность получения качественной фосфорной кислоты из низкосортного фосфатного сырья с низким содержанием P2O5 посредством различных методов подготовки шихты к электровозгонке фосфора (агломерация, окатывание, брикетирование и т.д.) и ведения самого процесса восстановления.

Основным недостатком этого метода является большая энергоемкость из-за больших потерь теплоты в процессе получения желтого фосфора, которая не использовалась, а для охлаждения его перед подачей на кислотные системы требовались дополнительные энергозатраты.

В последнее время, в связи с закрытием рудно-термических печей для производства фосфора в ряде стран (США, Россия и др.), одним из основных способов производства фосфорной кислоты является экстракционный способ.

Экстракционный способ основан на разложении фосфатного сырья кислотами (в основном серной и в меньшей степени азотной и соляной). Основные методы ее получения приведены в книге «Технология фосфорных и комплексных удобрений» под ред. С.Д.Эвенчика и А.А.Бродского, М. «Химия», 1987 г.), а усовершенствования процесса получения защищены множеством патентов зарубежных стран и патентами РФ, например сернокислотная экстракции - №№2106299, 2145571, 2174491, 2356833 и др.,

Так, способ получения экстракционной фосфорной кислоты (патент РФ №2356833) включает разложение фосфатного сырья в многозонном экстракторе фосфорной и серной кислотами в присутствии рециркулируемой пульпы с получением пульпы сульфата кальция в фосфорной кислоте, дозревание ее, охлаждение пульпы воздухом в пенном режиме, отделение продукта от осадка сульфата кальция фильтрацией, промывку осадка в режиме противотока водой с получением оборотной фосфорной кислоты и возвратом ее на стадию разложения. На охлаждение подают пульпу, полученную на стадии разложения, взятую в количестве 30-100% от рециркулируемой на этой стадии, а охлаждение ведут в режиме поддува воздуха под решетку при объемном отношении воздуха к пульпе в охладителе 2,5-18,0 и плотности орошения решетки охладителя 800-2800 м3/(м2·ч), а полученную газотвердожидкостную дисперсию выводят в свободный объем под крышку экстрактора. На охлаждение подают пульпу с температурой 89-96°C и 80-90°C соответственно при осуществлении полугидратного и дигидратного режима производства ЭФК. Охлаждение проводят при температурном градиенте между пульпой, подаваемой на охлаждение, и охлажденной пульпой 1,0-4,5°C. Способ позволяет снизить расход воздуха и количества отходящих газов из реактора при осуществлении воздушного охлаждения пульпы в пенном режиме, а также обеспечить высокую эффективность извлечения P2O5 из фосфатного сырья.

Способы получения ЭФК путем экстракции раствором соляной кислоты описаны в патентах РФ, например, №№2295421, 2300496, 2326814, 2353577 и др.

Сущность способа обработки фосфатной руды (патент РФ №2353577) заключается в том, что он включает одностадийный противоточный процесс разложения фосфатной руды, характеризующейся содержанием P2O5, превышающим 20% по массе, обработкой водным раствором соляной кислоты, имеющим концентрацию HCl ниже 10% по массе, с образованием раствора обработки, состоящего из водной фазы, в которой фосфат кальция находится в растворенном виде, и из твердой фазы, содержащей примеси; предварительную нейтрализацию раствора обработки, содержащего фосфат кальция в растворе, до первого значения pH, которое меньше значения pH, при котором существенная часть этого растворенного фосфата кальция осаждается в виде моногидрофосфата кальция (DCP), с осаждением примесей; первое разделение нерастворимой твердой фазы и водной фазы раствора обработки; повторную нейтрализацию водной фазы, полученной в ходе первого разделения, до второго значения pH, превышающего указанное первое значение pH, с осаждением DCP; и второе разделение прошедшей повторную нейтрализацию водной среды, которая является водным раствором хлорида кальция и осажденного DCP. Способ позволяет оптимизировать соотношение между выходом растворенного P2O5 и степенью чистоты конечного продукта и обеспечить экономически рентабельный процесс,

Основным недостатком ЭФК является ее ограниченное применение, т.к. она имеет очень много примесей, сравнительно низкую концентрацию (49-54% P2O5), поэтому используется, в основном, для получения удобрений,

Кроме того, при ее получении образуется огромное количество фосфогипса, нефелина и других вредных отходов.

Для расширения применения ее в производстве кормовых, технических и пищевых фосфатов ЭФК необходимо очищать от различных примесей и повышать ее концентрацию.

Известен способ очистки экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) от примесей (патент РФ №2301198). Способ очистки экстракционной фосфорной кислоты включает ступенчатую экстракцию фосфорной кислоты трибутилфосфатом, водную реэкстракцию фосфорной кислоты из органической фазы, которые осуществляют в режиме пульсации, разделение водной и органической фаз после стадий экстракции и реэкстракции, возврат регенерированного экстрагента на стадию экстракции. Ступенчатую экстракцию ведут в две стадии. На первую стадию подают исходную ЭФК и экстрагент, содержащий 5-12% фосфорной кислоты со второй стадии экстракции. Процесс на первой стадии ведут до извлечения 0,5-0,75 мас.ч. H3PO4 из исходной кислоты в экстракт, который направляют на реэкстракцию, а рафинат, полученный на этой стадии, подают на вторую стадию экстракции, причем ее ведут в присутствии серной кислоты при массовом соотношении H3PO4:H2SO4, равном (1,5-10,5):1. Технический результат заключается в повышении выхода очищенной кислоты.

Все эти операции требуют применения дополнительного оборудования, энергозатрат и ухудшают технико-экономические показатели процесса получения фосфорной кислоты.

Представляет интерес, пока еще теоретический, проблема получения оксида фосфора (V) непосредственно из фосфатов термической диссоциацией трикальцийфосфата:

Ca3(PO4)2=3CaO+P2O5+H

по аналогии с промышленным процессом диссоциации карбоната кальция:

CaCO3=CaO+CO2+H, где H=178 кДж.

Однако практическая реализация этого метода ограничена чрезвычайно высоким для практического использования значением теплового эффекта и связано с необходимостью обеспечения высоких температур и большой затратой энергии.

Следует признать, что Постников Н.Н. оказался прав, предсказав, что со временем, учитывая развитие техники, возможно возвращение к одноступенчатому способу получения термической фосфорной кислоты, так как он обладает относительной простотой в аппаратурном оформлении.

По одноступенчатому способу печной фосфоросодержащий газ, полученный в рудно-термической электропечи, выводился по газоходу из-под свода печи, подвергался сжиганию в камерах сжигания и дожиганию кислородом воздуха, поступающим в эти камеры. При этом содержащийся в печном газе фосфор окислялся до пентаоксида фосфора, а оксид углерода до двуоксида углерода. Полученные газы охлаждались с помощью дополнительной подачи воздуха и водой. За счет гидратации пентаоксида из газов выделялась ортофосфорная кислота. Выделяющееся в результате экзотермических реакций окисления фосфора и оксида углерода тепло не утилизировалось.

Однако по мере освоения одноступенчатого процесса получения фосфорной кислоты выявились его серьезные недостатки, причем основным недостатком является необходимость строгой синхронизации работы электропечной и кислотной систем. Вынужденная остановка электропечи или одного из агрегатов кислотной системы приводила к остановке всего производства.

Известно, что в США делались многочисленные попытки получения фосфорной кислоты из фосфатного сырья во вращающихся барабанах, поэтому такая кислота получила название барабанной кислоты. Известны патенты, авторами которых были: Лапл, Меги, Парк, Саеман и Хард, но все они были реализованы только на стадии пилотных установок, но затем, по экономическим соображениям, от них отказались. Основные недостатки производства барабанной фосфорной кислоты заключались в том, что высокая температура и частичное окисление углерода в твердой фазе приводили к выделению фтора, натрия, калия и серы в отходящие газы, образованию отложений в конце барабана и газоходах, загрязнению продукционной кислоты и дополнительным расходам на санитарную доочистку кислых дымовых газов.

Известен патент США №7378070, опубликованный 27 мая 2008 г., «Способ получения пентаоксида фосфора», включающий в себя формирование в барабане слоя агломерата с молярным отношением кальция к кремнию (Мк) меньше 1,0 и поддержание в слое температуры 1180°C или выше на протяжении, по крайней мере, 50% длины слоя без превышения температуры 1380°C на всей длине слоя. Менее 10% введенного с агломератом фосфата остается в шлаке, при этом произведение времени на отношение поверхности слоя к его объему для слоя, нагретого выше 1180°C, было менее 50 (мин·фут2)/фут3. Горячий шлак из барабана удаляется через затвор во вращающийся охладитель и далее на конвейерную ленту в отвал.

Горячие газы, содержащие продукционный оксид P4O10, покидают барабан при температуре 1100°C, проходят через циклон для отделения пыли и подаются в распылительную башню, где контактируют с рециркулирующей охлажденной крепкой фосфорной кислотой, которая абсорбирует половину всего оксида P4O10 в башне и охлаждает отходящие газы до ~260°C. Продукционная фосфорная кислота (76% P2O5 разбавляется рециркулирующими парами воды. Оставшаяся фосфорная кислота удаляется из газов, для чего направляется из башни в работающую под давлением трубу Вентури, в которую подается циркулирующая холодная слабая фосфорная кислота в качестве скрубберной жидкости. Хвостовой вентилятор протягивает газы через барабан и систему скрубберов. После вентилятора газы обрабатывают в скруббере десульфуризации, чтобы очистить их от кислых компонентов перед выбросом их в атмосферу.

Это изобретение позволило уменьшить выгорание углерода, но полностью не может ликвидировать недостатки способа получения барабанной кислоты, в частности полного использования тепла, выделяющегося при восстановлении фосфора. Кроме того, он может осуществляться при строгом поддержании толщины и изменения температуры слоя агломерата или окатышей по всей длине барабана, и расход углерода возрастает на 30%.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому способу является способ получения фосфорной кислоты, реализованный на заводе фирмы TVA в Вильсон Дэм (США). В трехфазную электрическую печь, мощностью 6 МВ·А с треугольным расположением электродов, загружалась шихта, состоящая из дробленных фосфорита, кокса и кварцита в соотношении 100:16,2:36. Из печи газы после очистки от пыли поступали в камеру сжигания. Воздух, необходимый для сжигания газов, подавался в камеру воздуходувкой. К газам по выходе из камеры сжигания примешивалось дополнительное количество холодного воздуха, подаваемого второй воздуходувкой. Вдоль стен камеры сжигания были подвешены металлические трубы, по которым протекала охлаждающая вода. Значительная часть тепла сжигания газов передавалось воде. Вытекающая из камеры сжигания горячая вода поступала в сборник, откуда перекачивалась в градирню-разбрызгиватель. Охлажденная вода снова подавалась в трубы камеры сжигания. Для пополнения испарившейся воды в систему вводили свежую воду. Таким образом, достигалось значительное охлаждение газов. В башню гидратации поступали газы при температуре 480°C, охлаждались здесь до 150°C при соприкосновении с разбрызгиваемой водой и направлялись в электрофильтр. Отсюда газы отсасывались в скруббер для промывки и далее через дымовую трубу отводились из системы. Кислота из башни гидратации и электрофильтра стекала в сборник и затем перекачивалась в хранилище (Н.Н.Постников «Термическая фосфорная кислота», Изд-во «Химия» М., 1970 г. С.241-243).

Описанная схема характеризуется рядом неоправданных сложностей и не обеспечивает полезной утилизации тепла, т.к. оно передавалось воде, которая снова охлаждалась. Повышенная дополнительная подача воздуха, подаваемого дополнительной воздуходувкой, приводила к увеличению объема газов и увеличению размеров электрофильтра.

Технической задачей предлагаемого изобретения является усовершенствование одноступенчатого способа получения термической фосфорной кислоты путем достижения использования тепла реакционных газов в процессе восстановления фосфора и теплоты, выделяющейся при их сгорании, что позволит значительно улучшить технико-экономические показатели производства фосфорной кислоты.

Технический результат достигается за счет того, что в известный одноступенчатый процесс получения термической фосфорной кислоты, включающий предварительную термообработку фосфорита, кварцита и кокса, приготовление из них, в заданном соотношении, шихты с модулем кислотности 0,76-1,0, загрузку ее в печные бункера с последующей подачей через труботечки в ванну фосфорной электропечи, в которой расположены самоспекающиеся электроды, контроль и управление электрическим и технологическим режимом работы печи, слив шлака и феррофосфора, образующегося в печи в процессе восстановления фосфора, сжигание и дожигание образующегося в электропечи печного газа, содержащего фосфор и окись углерода, в токе воздуха, с последующей подачей газа, содержащего пентаоксид фосфора, на гидратацию с получением фосфорной кислоты, охлаждение ее, очистку газов в электрофильтре от тумана кислоты и выброс газов в атмосферу, внесены изменения, а именно:

- в зону реакции восстановления фосфора из шихты дополнительно подают мелочь кокса и/или фосфорита;

- под свод печи дозированно подают воздух для частичного сжигания образующегося печного газа и поддержания оптимальной температуры под сводом печи;

- дожигание печного газа, образующегося при восстановлении фосфора, осуществляют в камере дожигания, куда он поступают через труботечки;

- перед подачей газа, содержащего пентаоксид фосфора, в башню гидратации его охлаждают до определенной температуры в рекуператоре;

- перед выбросом газа в атмосферу его подвергают санитарной очистке.

Кроме того, воздух под свод печи подается с таким расчетом, чтобы сжигание печного газа, содержащего фосфор и окись углерода, составляло не более 35% об., на сжигание печного газа в камеру досжигания подают воздух, обогащенный кислородом, при его избытке (К=1,5-2.0), «разрежение создают по всему технологическому тракту от печи до выброса газа в атмосферу. Нагретый в рекуператоре воздух направляют в котел-утилизатор, где образуется перегретый пар, который используется для производства вторичной электроэнергии.

Сушка каждого компонента шихты осуществляется в сушильных барабанах при температуре ~500°C и до влажности 1%. Раздельная обработка компонентов шихты позволяет отсеять мелочь от кондиционных кусков и использовать ее для других целей, в частности кокс и фосфорит использовать для регулирования температуры под сводом печи и процесса окисления фосфора и углерода.

Подача корректировочных компонентов шихты через трубчатые электроды, непосредственно в зону реакции восстановления фосфора, позволяет более оперативно влиять на процесс окисления фосфора и углерода, обеспечивая полноту реакции.

Дозированная подача воздуха под свод фосфорной электропечи позволяет поддерживать в подсводовом пространстве печи температуру в пределах 1300-1700°C и осуществить частичное (до 35% об.) окисление печного газа, содержащего фосфор и окись углерода.

Поддержание разрежения в фосфорной печи в пределах минус 5 минус 50 мм вод. ст. позволяет обеспечить удаление печных газов через шихту в труботечках и их поступление в камеру дожигания.

Дожигание печного газа воздухом, обогащенном кислородом при его избытке (α=1,5-2,5), позволяет обеспечить полноту окисления фосфора и окиси углерода.

Создание разрежения по всему тракту от фосфорной печи до выброса газов в атмосферу обеспечивает транспортировку газов по всему тракту.

Охлаждение пентаоксида фосфора в рекуператоре (до 600°C) позволяет использовать выделенное при этом тепло на полезные цели и снижение энергозатрат при получении фосфорной кислоты.

Санитарная очистка газов перед выбросом их в атмосферу позволяет не нарушать экологию окружающей среды.

Кроме того, увеличение температуры под сводом печи с 1000 до 1300-1700°C позволило, за счет противотока печного газа, нагреть шихту на выходе из труботечек до 500-600°C, а перед поступлением ее на колошник - до 800-900°C, причем печной газ, проходя сквозь шихту, очищается от пыли и других примесей.

В результате применения этих решений удается осуществить утилизацию значительной части тепла, полученного в фосфорной печи и камере дожигания печного газа, что позволяет снизить на 30-50% расход электроэнергии на возгонку фосфора.

Состав оборудования для получения термической фосфорной кислоты двухстадийным методом был описан выше и из него можно сделать вывод, что в производстве, а это фактически три цеха: подготовки шихты, печной цех и цех термической фосфорной кислоты, используется следующее основное оборудование. В цехе подготовки шихты: приемники каждого из компонентов (приемные бункера), дробилки, снабженные классификаторами, сушильные барабаны для термической обработки шихты с заданным модулем кислотности, бункера для хранения шихты. Печной цех содержит: одну или несколько фосфорных трехфазных электропечей, содержащих закрытую ванну с тремя самоспекающимися электродами, расположенными в вершинах правильного треугольника, водоохлаждаемые электродержатели которых соединены с соответствующим однофазным трансформатором, снабженным переключателем ступеней напряжения. Ванна печи снабжена летками для слива шлака и феррофосфора, системой водоохлаждения, состоящей из трубопроводов с запорной арматурой. Система подачи шихты из цеха подготовки шихты содержит конвейеры загрузки шихты в печные бункера, которые снабжены течками для подачи шихты в ванну печи.

Контроль за работой печи осуществляется системой управления, включающей систему перепуска электродов печи, регулирования электрического режима и контроль технологических параметров (температуры, содержания P2O5 в шлаке и т.д.). Газоходы, соединенные с электрофильтрами, снабженными системой стряхивания коронирующих и осадительных электродов, выходы электрофильтров соединены с конденсаторами горячей и холодной конденсации, а также со сборниками фосфора, шлама и котррельного молока, снабженными погружными насосами.

Цех термической фосфорной кислоты включает башню сжигания фосфора, башню гидратации, охлаждения, электрофильтр, вентиляторы, сборники продукционной кислоты.

Для одноступенчатого способа не нужен печной электрофильтр, конденсаторы, башня сжигания элементного фосфора и некоторое другое оборудование.

Наиболее близким устройством, реализующим одноступенчатый процесс получения термической фосфорной кислоты по заявляемому способу, является устройство реализации способа, выбранное в качестве прототипа.

Схема производства термической фосфорной кислоты одноступенчатым методом (рис.117, с.242, Н.Н.Постников «Термическая фосфорная кислота», Изд-во «Химия» М., 1970 г.) содержит трехфазную электрическую печь с треугольным расположением самоспекающихся электродов в ванне печи, которая снабжена летками для слива шлака и феррофосфора. Схема содержит (условно) печные бункера с шихтой, содержащей фосфорит, кварцит и кокс, смешанные в определенном соотношении, которые через труботечки подаются в ванну печи, устройство для очистки печных газов от пыли, соединенное с камерой сжигания печного газа, снабженную водоохлаждаемыми трубами, камеру дожигания, башню охлаждения-гидратации, электрофильтр, скруббер, градирню, сборники горячей и промывной воды, продукционной кислоты, насосы и вентиляторы.

Следует отметить, что на этой схеме отсутствует оборудование цеха подготовки шихты, но оно аналогично ранее описанному выше в двухстадийном процессе. Кроме того, на схеме отсутствуют печные трансформаторы и другие электротехнические элементы, не упоминаются системы перепуска и регулирования электрического режима, без которых невозможно реализовать работу фосфорной электропечи, но они в принципе являются традиционными и не отличаются от того, одностадийный или двухстадийный метод получения термической фосфорной кислоты реализуется.

Основным недостатком приведенной технологической схемы является то, что она не может обеспечить достаточную утилизацию теплоты экзотермических реакций, происходящих в фосфорной печи и камерах сгорания, несмотря на то, что имеется попытка утилизации его, но, как оно реализовано, привело лишь к усложнению и увеличению количества оборудования, что значительно снижает технико-экономические показатели производства термической фосфорной кислоты.

С целью устранения этих недостатков в известное устройство, содержащее приемные бункера фосфорита, кварцита и кокса, дробилки, сушильные барабаны, конвейеры для смешивания компонентов шихты и подачи ее в печные бункера, которые через загрузочные течки соединены с ванной закрытой трехфазной электрической печи с треугольным расположением в ней самоспекающихся электродов, снабженной летками для слива шлака и феррофосфора, камеру дожигания печного газа, один из входов которой соединен с устройством подачи воздуха в нее, а выход с входом башни охлаждения-гидратации, соединенную со сборником продукционной фосфорной кислоты и электрофильтром, выходы которого соединены со сборником фосфорной кислоты и вентилятором, внесены изменения как по составу оборудования, так и в конструкцию отдельных элементов, необходимых для реализации заявляемого способа, а именно:

- для получения корректировочных компонентов введены, после вращающихся барабанов, измельчитель кокса и проводят отсев мелочи фосфорита;

- дополнительно введены корректировочные бункера фосфорита и кокса, соединенные с внутренней полостью соответствующего самоспекающегося электрода, выполненного трубчатым;

- загрузочные течки выполнены из двух частей, причем верхняя часть соединена с входом камеры дожигания, а нижняя часть соединена с ее выходом и вводами в ванну печи;

- фосфорная печь снабжена устройством ввода воздуха под свод ванны печи;

- между камерой сгорания и башней охлаждения-гидратации помещен рекуператор,

один из выходов которого соединен с котлом утилизатором, который соединен с электрогенератором;

- между электрофильтром и вентилятором выброса газа в атмосферу помещен абсорбер для санитарной очистки газа.

Сущность изобретений - способа получения термической фосфорной кислоты и устройства для его реализации - поясняется нижеследующим описанием и чертежами, где изображено следующее:

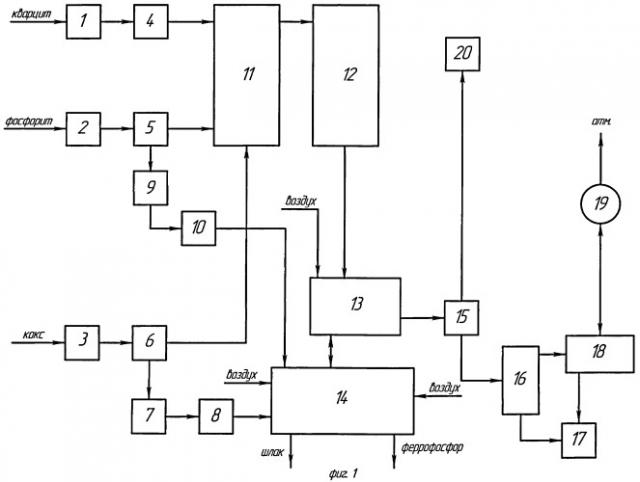

На фиг.1 показана технологическая схема одностадийного процесса получения термической фосфорной кислоты.

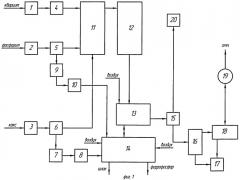

На фиг.2 приведена часть устройства, реализующего предлагаемый способ, в части электровозгонки желтого фосфора, сжигания и дожигания печного газа, утилизации тепла из печного газа.

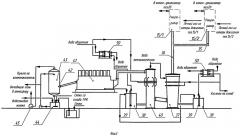

На фиг.3 приведена часть устройства, реализующего предлагаемый способ, в части, относящейся к получению фосфорной кислоты из пентаоксида фосфора.

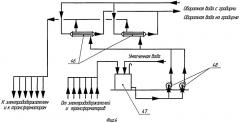

На фиг.4 показана схема охлаждения электродержателей, печных трансформаторов.

На фиг.1 показана последовательность осуществления операций предлагаемого способа, которые осуществляются в соответствующих устройствах, а именно: дробление каждого компонента 1-3; сушка каждого компонента 4-6; измельчение части кокса 7 и подача в корректировочный бункер 8; классификация фосфорита 9 и подача его в корректировочный бункер 10; смешение компонентов шихты (фосфорита, кварцита и кокса) в заданном соотношении на конвейере 11, подача ее в печные бункера 12; камера дожигания печного газа 13, через которую шихта поступает в ванну фосфорной печи 14; рекуператор 15 для охлаждения воздухом печного газа, содержащего пентаоксид фосфора; башня 16 гидратации и охлаждения фосфорной кислоты; сборник 17 продукционной кислоты; электрофильтр 18 для очистки газов от тумана фосфорной кислоты, высоконапорный вентилятор 19 для выброса очищенного газа в атмосферу; котел-утилизатор 20 для утилизации тепла нагретого в рекуператоре воздуха и использование полученного перегретого пара для производства вторичной электроэнергии.

На фиг.2 показаны: конвейеры 11 подачи шихты в печные бункера 12; корректировочные бункера кокса 8 и фосфорита 10; загрузочные течки 21, соединенные с камерами дожигания 13, и загрузочные течки 22 для подачи шихты в ванну электропечи 25, футерованную блоками 26. Электрический ток подается в электропечь 14 от печных трансформаторов 24 по самоспекающимся трубчатым электродам 23. Ванна печи снабжена через соответствующие летки с шахтой слива 28 и приемниками расплава феррофосфора 29 и расплава шлака 30. Воздух подается под свод печи и в камеру дожигания по трубопроводам 31 и 32. Подача корректировочного кокса и/или фосфорита внутрь трубчатого электрода осуществляется устройством 33. Кроме того, на фиг.2 показаны рекуператор 15, котел-утилизатор 20, а также электрогенератор 49.

На фиг.3 изображены: газоход 35, 36 от рекуператоров 15 к башне гидратации 37, соединенной со сборником 38 фосфорной кислоты, имеющей погружной насос 39, башня охлаждения 40, электрофильтр 41 для очистки газа от тумана фосфорной кислоты, газоход 42, соединенный с адсорбером 43 очистки газа, соединенный со сборником пульпы 44 и высоконапорным вентилятором 45 выброса очищенного газа в атмосферу. На фиг.3 показаны также теплообменники 50 оборотной воды (надписи), которые в процессе получения фосфорной кислоты являются вспомогательным оборудованием.

На фиг.4 показана часть установки охлаждения печи, в частности охлаждения электродержателей, содержащая теплообменники 46, бак умягчения воды 47, насосы 48 и соответствующие трубопроводы. Оборудование для охлаждения ванны печи, леток крышки печи включает аналогичное оборудование (на фиг.4 не показано).

Принцип осуществления одноступенчатого способа получения термической фосфорной кислоты был рассмотрен выше. Рассмотрим некоторые его особенности на примере работы на предлагаемом варианте реализации предлагаемого способа получения термической фосфорной кислоты.

Исходными сырьевыми материалами для получения термической фосфорной кислоты являются: фосфатное, кремнистое сырье и металлургический кокс, которые соответственно должны содержать не менее 18% P2O5,90% SiO2, 85% C.

В шихтовальном отделении осуществляется подготовка к шихтовке материалов и составление шихты, предназначенной для подачи в фосфорную печь. Поступающий из бункеров кусковой материал при необходимости подвергают дроблению (поз.1-3). Требования к гранулометрическому составу определяются в зависимости от компонента шихты, так для фосфорита и кремнистого сырья - 10-70 мм, а для кокса - 5-25 мм. Сырье поступает в сушильные барабаны (поз.4-6) на термическую обработку. Сушку компонентов шихты производят при 500°C до влажности 1%. После сушки компоненты, предварительно отсеянные от мелких фракций, поступают на приготовление шихты (поз.11).

В пусковой период при малых мощностях электрической печи шихта приготавливается в расчетном соотношении фосфорита и кварцита исходя из модуля кислотности 0,76 1,0, а кокса для обеспечения восстановительных реакций, основных и побочных. Это соотношение такое же, как в прототипе, т.е. фосфорит:кокс:кварцит=100:16,2:36, а в пересчете на шихту - 66:10,5:23,5. Модуль кислотности - Мк=SiO2+Al2O3/CaO+MgO=0,80.

При установившемся режиме на оптимальных мощностях электропечи содержание кокса в шихте снижается и может составить от 80% до 0% от расчетного, остальной кокс подается через систему трубчатых электродов (поз.8, 10, 33), что предотвращает горение кокса в окислительной среде под сводом печи.

Для обеспечения хорошей газопроницаемости шихты, проходящей по течкам электропечи, она готовится следующего гранулометрического состава - фосфатное сырье - 10-70 мм, кварцит - 10-70 мм, кокс - 5-25 мм.

Кокс, поступающий в систему трубчатых электродов (поз.8, 33), дробится до класса 0-5 мм (поз.7). Фосфорит корректировочный, поступающий в систему трубчатых электродов (поз.10, 33) класса 0-10 мм является отсевом при классификации фосфорита при составлении шихты (поз.11).

Основная шихта по конвейеру 11 загружается в печные бункера 12, из которых через загрузочные течки 21 через камеру дожигания 13 и далее загрузочные течки 22 поступает в фосфорную печь 14. Фосфорная печь представляет собой круглую стальную ванну, днище и нижняя часть которой футерована угольными блоками 26, а верхняя часть боковых стен - шамотным кирпичом 25. Печь снабжена тремя трубчатыми самоспекающимися электродами 23. Обеспечение печи электроэнергией осуществляется от трех однофазных трансформаторов 24, оборудованных переключателями ступеней напряжения. Ток от трансформаторов по короткой сети подается на электродержатели самоспекающихся электродов. Ванна печи закрыта железобетонным сводом и стальной крышкой с отверстиями для электродов и загрузки шихты. Печь имеет летку для слива феррофосфора в шахту 28 и далее в приямок 29 и летки для слива шлака 30, который поступает на получение щебня (не показано). Фосфорная печь имеет автономные системы водяного охлаждения. Водой охлаждаются детали электродержателей, короткая сеть, металлический корпус печи, крышка печи и шлаковые летки. Системы охлаждения, как правило, включают следующее оборудование (см. фиг.4): теплообменники 46, баки умягченной воды 47, насосы 48 и трубопроводы, снабженные необходимой запорной арматурой (вентиля, клапаны и т.п.). Вода циркулирует в замкнутом цикле с теплообменниками, где она охлаждается от 40 до 35°C.

Для осуществления утилизации физического и потенциально