Молекулы, способные ингибировать связывание между ngf и рецептором trka, в качестве анальгетиков с пролонгированным эффектом

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины и касается молекул, способных ингибировать связывание между NGF и рецептором TrkA, в качестве анальгетиков с пролонгированным эффектом. Сущность изобретения включает применение анти-NGF антитела, изотипа IgG4, способного ингибировать связывание между NGF и TrkA и способного блокировать биологическую активность TrkA, для получения лекарственного средства для лечения и/или профилактики хронической боли. Заявлен также способ лечения хронической боли. Преимущество изобретения заключается в пролонгировании анальгезирующего эффекта. 3 н. и 38 з.п. ф-лы, 1 табл., 6 ил.

Реферат

Уровень техники изобретения

Настоящее изобретение относится к применению молекул, способных ингибировать связывание между NGF и его рецептором, TrkA. В частности, оно относится к антителам к одной из двух молекул, которые посредством блокирования биологической активности NGF оказывают пролонгированный аналгезический эффект. Вследствие их продолжительного аналгезического эффекта они являются эффективным средством для лечения патологий с постоянными формами боли, известными также как хроническая боль, такими как, но не ограничиваясь ими, нейропатическая или онкологическая боль.

Состояние уровня техники

Афферентные ноцицептивные сигналы проводятся к спинному мозгу по волокнам Аδ и C, клеточные тела которых (первичные чувствительные нейроны) расположены в дорсальных спинальных ганглиях (DRG). Первичные чувствительные нейроны высвобождают глутамат вместе с АТФ в качестве возбуждающего нейромедиатора и различные другие вещества, такие как вещество P и CGRP ("кальцитонин-ген-связанный-пептид") (Hunt and Mantyh, 2001). Высвобождение этих возбуждающих нейромедиаторов регулируется различными классами рецепторов, присутствующих на афферентных окончаниях, включая чувствительные к капсаицину (ваниллоидные рецепторы, VR1), активируемые GABA, активируемые непосредственно АТФ и активируемые каннабиноидами (CB1) (Sivilotti and Nistri, 1991; Hunt and Mantyh, 2001; Khakh, 2001; Morisset et al., 2001). Одним из патофизиологических механизмов, посредством которых возникает постоянная боль, является аллодиния, то есть трансформация стимулов, которые в норме не являются болевыми, в болевые ощущения. Этот феномен включает различные ионные потоки и, таким образом, различные каналы "лигандзависимого" типа, включая рецептор к капсаицину, VR1, и ионотропные рецепторы к АТФ (Khakh, 2001). Одновременная активация рецепторов к VR1 и к АТФ на спинальных ноцицептивных интернейронах вызывает значительное накопление возбуждающих синаптических сигналов с усилением передачи болевого стимула (Nakatsuka et al., 2002). Исходя из этого ясно, что рецепторы АТФ (особенно те, которые принадлежат классу P2X3) играют фундаментальную роль в болевых нервных путях (Burnstock, 2001). Эти рецепторы присутствуют на периферических нервных окончаниях, активируемых болевыми стимулами, на клеточных телах нейронов в DRG и на их пресинаптических окончаниях, а также обязательно на постсинаптических окончаниях в спинном мозге (Khakh, 2001). Существует большое число доказательств, которые показывают, что система, состоящая из фактора роста нервов (NGF) и его высокоаффинного рецептора TrkA (Levi-Montalcini, 1987; Levi-Montalcini et al., 1996; Frade and Barde, 1998; Kaplan, 1998), играет фундаментальную роль в молекулярных процессах, лежащих в основе основных форм "постоянной" боли. Это указывает на главную область терапевтического применения (лечения боли с конкретным указанием на "тонические" формы) антител, которые блокируют систему NGF/TrkA (Levine, 1998). Развитие чувствительных ноцицептивных нейронов в значительной степени зависит от NGF, и реакции болевых рецепторов взрослых модулируются тем же фактором (Julius and Basbaum, 2001). В частности, NGF вызывает острое повышение чувствительности к болезненным стимулам капсаицина (Shu and Mendell, 1999). С функциональной точки зрения, при хроническом воспалении у ноцицептивных нейронов наблюдаются изменения частоты и продолжительности потенциала действия. Этот феномен регрессирует при блокировании эндогенного NGF, что приводит к значительному ослаблению повышенной возбудимости, которая является типичной для состояний, сопровождающихся хронической болью (Djouhri et al., 2001). Действие NGF на определение болевого порога в болевых рецепторах взрослых опосредуется рецептором TrkA, а также посредством модуляции реакции, опосредованной рецептором VR1, присутствующим на ноцицептивных окончаниях. Полагают, что TrkA-зависимое потенцирование реакции VR1 осуществляется посредством внутриклеточного пути трансдукции гамма версии фосфолипазы C (PLCgamma, Chuang et al., 2001). При воспалительных процессах уровни периферического NGF повышены, тогда как введение экзогенного NGF вызывает гипералгезический эффект у крыс и вызывает боль в мышцах у людей. Кроме того, NGF вызывает повышенную чувствительность к тепловой стимуляции у людей и млекопитающих. NGF высвобождается мастоцитами, фибробластами и другими типами клеток в периферических участках, где развиваются воспалительные процессы. В частности, основную роль, по-видимому, играют мастоциты (Woolf et al., 1996). Поскольку эти клетки продуцируют NGF и одновременно экспрессируют функциональные рецепторы TrkA на своей поверхности (Nilsson et al., 1997), они способны самостоятельно отвечать на NGF в присутствии лизофосфатидилсерина (Horigome et al., 1993; Kawamoto et al., 2002). В результате система NGF/TrkA, по-видимому, опосредует активацию мастоцитов через аутокринный механизм положительной обратной связи, допуская местное усиление алгогенного воспалительного сигнала. Высокие уровни NGF также обнаружены в нейронах, где этот нейротрофин очевидно ответственен за модификацию нервных волокон, ассоциированных с болью (Harpf et al., 2002). При некоторых формах рака избыток NGF облегчает рост и инфильтрацию нервных волокон с индукцией онкологической боли (Zhu et al., 1999). Последние экспериментальные исследования показали, что с помощью блокирования NGF можно значительно уменьшить образование невром, ответственных за нейропатическую боль, без повреждения клеточных тел пораженных нейронов (Kryger et al., 2001). Эти результаты вызвали значительный интерес к терапевтическим методам, основанным на уменьшении эффектов NGF, для лечения постоянной боли (Saragovi and Gehring, 2000). В последние годы участие системы NGF/TrkA в молекулярных процессах передачи боли также демонстрировалось на генетическом уровне. В частности, мутации гена TrkA (локализованного на хромосоме Iq21-q22) ответственны за наследственный рецессивный аутосомный синдром, известный как CIPA ("врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом"), характеризующийся рецидивной эпизодической лихорадкой, ангидрозом, отсутствием реакции на стимулы, которые вызывают боль, олигофренией и наклонностью к нанесению себе увечий (Indo et al., 1996; Saragovi and Gehring, 2000; Indo, 2001; Indo et al., 2001). Дополнительное подтверждение участия NGF в ноцицептивной реакции было недавно получено в работе по определению характеристик фенотипа анти-NGF трансгенных мышей (AD11). У этих животных эктопическая экспрессия анти-NGF антитела αD11 вызывает функциональный блок NGF у взрослых особей. Этот блок последовательно трансформируется в увеличение латентного времени реакции на повреждающие тепловые стимулы (Capsoni et al., 2000; Ruberti et al., 2000). Антитела, способные нейтрализовать биологическую активность системы NGF/TrkA, блокируя лиганд или рецептор, могут представлять важный ресурс в лечении боли, в частности постоянных форм боли. В этом контексте в новейшей публикации показано, что лечение нейтрализующим анти-NGF антителом вызывает значительное уменьшение боли на мышиной модели онкологической боли (Sevcik et al., 2005). Однако в протоколе введения, используемом Sevcik et al., максимальный промежуток времени между последней инъекцией анти-NGF и наблюдением поведения не превышает 4 дня, таким образом, это не долговременный эффект. Продолжительный или долговременный эффект может быть определен как эффект, который остается выраженным в течение по меньшей мере 1-2 недель, после последнего введения антитела, предполагая, что нет необходимости в корреляции между эффектом и концентрацией в кровотоке самого антитела. Продолжительный эффект может требовать новой экспрессии гена и может представлять постоянную или пролонгированную модификацию первоначального патофизиологического состояния. Во многих случаях лекарственное средство, способное оказывать продолжительный эффект, может быть определено как "модифицирующее заболевание" действующее начало, то есть способное глубоко изменять течение заболевания в отличие от продуктов, воспроизводящих простой фармакологический эффект на симптомах.

Авторы настоящего изобретения располагают панелью антител (направленных против лиганда NGF), которые способны блокировать биологические эффекты NGF, которые опосредованы лигандом TrkA. Особенно интересны два реагента: αD11 (анти-NGF) и MNAC13 (анти-TrkA). Значительный интерес представляет сравнение двух антител, одного, направленного против лиганда, и другого, направленного против рецептора, поскольку ингибирование лиганда NGF функционально не эквивалентно ингибированию рецептора TrkA. Фактически необходимо рассмотреть три момента:

i) стехиометрические причины, в контексте той же системы, доступность лиганда и рецептора может значительно изменяться и изменяться с течением времени различным образом;

ii) наличие второго рецептора для NGF (p75), который совместно используется всеми нейротрофинами и опосредует различные биологические функции в отношении TrkA (Hempstead, 2002);

iii) наличие в природе "незрелых" форм NGF (пре-про-NGF), характеризующихся различными свойствами, в отношении биоактивности, и связывающиеся предпочтительно с рецептором p75 (Lee et al., 2001). αD11 является крысиным моноклональным антителом, направленным против NGF мышей (но также способное распознавать крысиный и человеческий NGF). Его взаимодействие с NGF ингибирует его связывание с TrkA, блокируя его физиологическую активность (Cattaneo et al., 1988). αD11 также ингибирует связывание NGF с рецептором p75. Это анти-NGF антитело абсолютно уникально в отношении его специфичности связывания со своим антигеном (по сравнению со всеми другими нейротрофинами), посредством сродства связывания с антигеном (пикомолярный) и посредством нейтрализации свойств, что показано как in vitro, так и in vivo (Cattaneo et al., 1988; Berardi et al., 1994; Molnar et al., 1997; Molnar et al., 1998). Эпитоп альфаD11 расположен на уровне I петли NGF и/или II петли NGF, которые выставлены на наружную часть молекулы и пространственно очень близки друг к другу. Кроме того, сохраненная реакционная способность альфаD11 в различных видах совместима с распределением эпитопа, так как аминокислотные остатки этих двух петель высоко консервативны. Сильная нейтрализующая активность альфаD11 показывает, что распознаваемый эпитоп находится очень близко к участку связывания рецептора NGF. Кроме того, отсутствие перекрестной реактивности альфаD11 с другими членами семейства нейротрофинов предполагает, что: i) эпитоп расположен в областях NGF, которые не используются совместно с другими нейротрофинами, ii) сам эпитоп может включиться в "путь специфичности", опосредуя распознавание NGF-TrkA. Эпитоп, распознаваемый антителом альфаD11 на молекуле NGF, был идентифицирован с помощью тестирования активности связывания антитела относительно широкой панели мутантов NGF. На основе этого систематического скрининга была идентифицирована область (41-49 аминокислот, петля I) молекулы NGF, которая экспрессируется на высоком уровне на поверхности молекулы NGF и которая ответственна (хотя не исключительно) за связывание антитела с его антигеном (Gonfloni, 1995). Фактически область аминокислот 23-35 NGF (петля II) может также участвовать в связывании.

Антитело MNAC13 является мышиным моноклональным антителом, направленным против рецептора TrkA человека (Cattaneo et al., 1999; Pesavento et al., 2000), которое особенно эффективно в ингибировании процесса активации TrkA посредством NGF и последующих биологических функций, как in vitro, так и in vivo (Cattaneo et al., 1999; Pesavento et al., 2000). Антитела были подробно охарактеризованы с точки зрения структуры (Covaceuszach et al., 2001) и относительно молекулярного взаимодействия с рецептором TrkA (Covaceuszach et al., 2005).

На основе такого всестороннего знания структуры посредством новаторского способа были генерированы гуманизированные версии как αD11, так и MNAC13 (Hu-αD11 и Hu-MNAC13), проявляющие такие же антигенсвязывающие свойства, как и у исходных версий (заявка на патент WO 05/061540).

Установлено, что методы лечения, которые в настоящее время доступны для лечения боли нейропатического происхождения (вызванной первичным поражением или дисфункцией нервной системы, например боли, связанной с поражением спинного мозга), для лечения онкологической боли и для многих других форм постоянной боли (также воспалительной природы) имеют ограниченную эффективность. Поэтому существует очевидная потребность в выявлении и разработке новых молекул, которые обладают аналгезической активностью и которые действуют посредством механизма действия, отличного от механизма действия применяемых в настоящее время аналгезических лекарственных средств, для решения проблем, связанных с побочными эффектами. В международной заявке на патент WO 02/20479 раскрыт синтез малых молекул, которые ингибируют рецептор TrkA, обладая потенциальной аналгезической активностью. Однако эффект этих молекул на некоторых моделях боли не был продемонстрирован. Кроме того, по сравнению с антителами малые молекулы имеют недостаток, выражающийся в том, что они с большей вероятностью могут проникать через гематоэнцефалический барьер с возможностью развития серьезных побочных эффектов. Фактически холинергические нейроны базального отдела переднего мозга, нейронная популяция, которая подвержена различным формам прогрессивной нейродегенерации, включая болезнь Альцгеймера (Saper et al., 1985), экспрессируют рецептор TrkA, и их правильное функционирование зависит от NGF (Holtzman et al., 1992). В международной заявке на патент WO 01/78698 предлагается применение антагониста NGF для профилактики или лечения хронической висцеральной боли, но не нейропатической или онкологической боли. Несмотря на то что в заявке указано, что антагонист может связывать как NGF, так и рецептор TrkA, в ней не показано, что после связывания антагониста с рецептором TrkA рецептор блокируется функционально. На основе способности этих двух антител MNAC13 и αD11 блокировать биологическую активность NGF/TrkA эти два антитела, MNAC13 и αD11, и их соответствующие гуманизированные версии были протестированы на различных животных моделях (грызунах) постоянной боли, в частности в модели CCI ("Повреждение посредством хронического сдавливания", повреждение седалищного нерва посредством хронического сдавливания), одной из моделей, доступных для исследования хронической боли нейропатической природы (Bennett and Xie, 1988).

Сущность изобретения

Целью настоящего изобретения является применение анти-NGF, который способен ингибировать связывание между NGF и TrkA, для получения лекарственного средства для лечения хронической боли.

Молекула анти-NGF, которая блокирует биологическую активность TrkA, определена как молекула, которая действует как антагонист в отношении NGF, связываясь с рецептором TrkA, и содержит: синтетическую молекулу, или моноклональное антитело, или их биологическое/синтетическое производное, которое:

i) связывается с TrkA;

ii) ингибирует связывание NGF с "нативным" рецептором TrkA, экспрессируемым на поверхности живых клеток ("нативный" означает "в природной in vivo конформации"), и

iii) блокирует биологическую активность, которая возникает вследствие связывания NGF с тем же рецептором TrkA.

Термин "блокирование биологической активности" не означает просто блокирование активации рецептора, а определяется как блокирование процесса конверсии самого рецептора в "активное" состояние, а также как функциональная нейтрализация биологических последствий, которые являются следствием этого процесса активации: вторичных мессенджеров, новой экспрессии гена, фенотипических и функциональных модификаций. Молекула способна не только блокировать TrkA в классическом in vitro тесте (тест невритического роста в клетках РС12), но также и in vivo (функциональное блокирование холинергических нейронов базального отдела переднего мозга и блокирование ноцицепции в классическом тесте "горячей пластинки").

В качестве аспекта изобретения представляется применение анти-NGF антитела изотипа IgG4, способного ингибировать связывание между NGF и TrkA, для получения лекарственного средства для лечения и/или профилактики хронической боли.

Предпочтительно антитело способно распознавать и связываться с доменом молекулы NGF, содержащим область аминокислот 41-49 человеческого или крысиного NGF: EVNINNSVF (SEQ ID No. 9), более предпочтительно домен содержит также область аминокислот 23-35: GDKTTATDIKGKE (SEQ ID No. 10). Более предпочтительно антитело способно блокировать биологическую активность TrkA.

В качестве аспекта изобретения также предоставляется способ лечения и/или профилактики хронической боли у субъекта, включающий введение субъекту эффективного количества анти-NGF антитела для лечения и/или профилактики посредством этого хронической боли у указанного субъекта. Также предоставляется набор, включающий композицию, содержащую анти-NGF антитело вместе с инструкциями, указывающими как вводить указанную композицию субъекту, нуждающемуся в лечении и/или профилактике хронической боли, для лечения и/или профилактики посредством этого хронической боли у указанного субъекта.

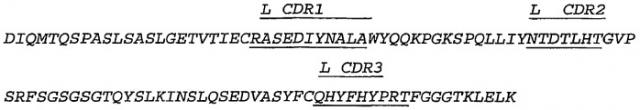

В предпочтительном аспекте вариабельная область легкой цепи антитела содержит по меньшей мере одну, более предпочтительно две, наиболее предпочтительно три, из определяющих комплементарность областей (CDR), имеющих последовательность, выбранную из аминокислот 24-34 SEQ ID No. 1; аминокислот 50-56 SEQ ID No. 1; аминокислот 89-97 SEQ ID No. 1.

В следующем предпочтительном аспекте вариабельная область легкой цепи антитела по существу содержит последовательность SEQ ED No. 1.

(VL, SEQ ID No. 1):

В предпочтительном аспекте вариабельная область тяжелой цепи антитела содержит по меньшей мере одну, более предпочтительно две, наиболее предпочтительно три, из определяющих комплементарность областей (CDR), имеющих последовательность, выбранную из аминокислот 26-35 SEQ ID No. 2; аминокислот 50-65 SEQ ID No. 2; аминокислот 98-111 SEQ ID No. 2.

В следующем предпочтительном аспекте вариабельная область тяжелой цепи антитела по существу содержит последовательность SEQ ID No. 2.

(VH, SEQ ID No. 2):

Антитело может быть в форме одиночной цепи и содержать вариабельную область легкой цепи и вариабельную область тяжелой цепи, соединенные линкером.

В альтернативном варианте антитело может содержать две легкие цепи и две тяжелые цепи.

В предпочтительном аспекте изобретения анти-NGF антителом является человеческое или гуманизированное антитело. Специалист в данной области выберет подходящий способ гуманизации для создания антитела, предпочтительным способом является способ, раскрытый в WO 2005/061540.

Вкратце, "гуманизированный" вариант вариабельного участка антитела был получен с помощью пересадки определяющих комплементарность областей (CDR) крысиного антитела на каркас иммуноглобулина человека. Для выбора акцепторного каркаса человеческого происхождения использовали полную структурную информацию, полученную от исследований с помощью дифракции рентгеновских лучей, относительно Fab фрагмента антитела αD11. Для сведения к минимуму структурных различий между крысиным αD11 и акцепторным человеческим антителом были приняты два различных критерия: i) уровень гомологии первичной структуры, ii) уровень подобия трехмерной структуры. После выбора каркаса было сведено к минимуму замещение человеческих остатков крысиными эквивалентами, чтобы снизить потенциальную иммуногенность полученного гуманизированного антитела.

Иллюстративные гуманизированные антитела содержат вариабельную область легкой цепи, которая является гуманизированным производным SEQ ID No. 1 (последовательность крысиного происхождения). Иллюстративные гуманизированные антитела содержат вариабельную область тяжелой цепи, которая является гуманизированным производным SEQ ID No. 2 (последовательность крысиного происхождения).

В предпочтительном аспекте изобретения вариабельная область легкой цепи гуманизированного антитела по существу содержит последовательность SEQ ID No. 3.

SEQ ID No. 3 (VL, вариабельная область легкой цепи Hu-αD11):

В предпочтительном аспекте изобретения вариабельная область тяжелой цепи гуманизированного антитела по существу содержит последовательность SEQ ID No. 4.

SEQ ID No. 4 (VH, вариабельная область тяжелой цепи Hu-αD11):

Вышеописанные гуманизированные вариабельные области были клонированы в подходящие векторы экспрессии в человеческий формат изотипа IgG1 или IgG4 и трансфицированы в линии клеток млекопитающих для возможности экспрессии, очистки и фармакологического исследования.

В результате были получены различные варианты Hu-αD11 (полный IgG: тяжелая цепь + легкая цепь), (различающиеся из-за различных константных частей).

В предпочтительном аспекте изобретения легкая цепь гуманизированного антитела имеет по существу последовательность SEQ ID No. 8.

SEQ ID No. 8, Hu-αD11 Vk человеческий Ck

(Курсив = вариабельные области; жирный = мутации в крысиной последовательности в процессе гуманизации; подчеркнуто = CDR.)

В предпочтительном варианте осуществления тяжелая цепь гуманизированного анти-NGF имеет по существу одну из следующих 3 последовательностей:

SEQ ID No. 5, Hu-антиNGF (VH) человеческий IgG1

SEQ ID No. 6, Hu-αD11 (VH) человеческий IgG1* (IgG1 с мутацией N297A, как описано Bolt et al., 1993.)

SEQ ID No. 7, Hu- αD11 (VH) человеческий IgG4

(Курсив = вариабельные области; жирный = мутации в крысиной последовательности в процессе гуманизации; подчеркнутый = CDR; мутация N297A для удаления участка гликозилирования.)

В предпочтительном аспекте молекулы по изобретению применяют для получения лекарственного средства для лечения боли хронического воспалительного типа, предпочтительно вызванной панкреатитом, почечными камнями, головными болями, дисменореей, скелетно-мышечной болью, растяжениями связок, висцеральной болью, кистами яичника, простатитом, циститом, интерстициальным циститом, послеоперационной болью, мигренью, невралгией тройничного нерва, болью от ожогов и/или ран, болью, связанной с травмой, нейропатической болью, болью, связанной со скелетно-мышечными заболеваниями, ревматоидным артритом, остеоартритом, анкилозирующим спондилитом, патологиями околосуставных тканей, онкологической болью, болью от костных метастазов, болью от ВИЧ.

В альтернативном варианте боль является нейропатической болью или онкологической болью.

Согласно Международной Ассоциации по Исследованию Боли (IASP, www.iasp-pain.org <http: // www.iasp-pain.org/>) боль в основном определяется как "неприятное сенсорное и эмоциональное восприятие, связанное с имеющимся или потенциальным повреждением ткани или описываемое в контексте такого повреждения или обоих". Существенным элементом во всех формах боли является активация специализированных высокопороговых рецепторов и нервных волокон для предупреждения организма о потенциальном повреждении ткани. Участие воспалительных клеток и процессов является общим элементом при многих состояниях боли. Термин "острая боль" означает немедленную, в основном высокопороговую, боль, вызванную повреждением, таким как порез, раздавливание, ожог или химическая стимуляция. Используемый в данном описании термин "хроническая боль" означает боль, отличную от острой боли. Понимается, что хроническая боль часто имеет относительно длительную продолжительность, например месяцы или годы, и может быть непрерывной или периодической.

Анти-NGF антитело соответственно вводят системно. Системное введение анти-NGF антитела может быть выполнено в виде инъекции, например непрерывной внутривенной инфузии, болюсной внутривенной инфузии, подкожной или внутримышечной инъекции. В альтернативном варианте могут также применяться другие формы введения (например пероральный, относящийся к слизистой оболочке, ингаляционный, сублингвальный и т.д.). Местная доставка антитела может быть выполнена с помощью местного введения, например внутрисуставной или подкожной инъекции, внутримышечной инъекции вблизи пораженных тканей.

Соответственно, анти-NGF антитело будет входить в состав фармацевтической композиции, подходящей для предполагаемого пути введения. Растворы для инъекции будут соответственно содержать антитело, растворенное или диспергированное в водной среде (например, воде для инъекций), содержащей подходящие буферы и модификаторы мольной концентрации, например фосфат, соль и/или декстрозу.

Режим лечения, то есть доза, расписание введения и повторение, может быть представлен однократными или повторными введениями (например, инъекциями) продукта посредством выбранного пути введения. Интервал для введения дозы может быть подвержен модификациям в зависимости от широты и продолжительности клинической реакции, а также конкретного индивидуума и конкретной истории болезни. Соответственно, анти-NGF антитело имеет длительную продолжительность действия. В частности, клинический эффект антитела продолжается после введения до 21 дня, как определено в экспериментальном исследовании на животных. Кроме того, предварительные данные показывают, что анти-NGF антитела могут вызывать клиническое выздоровление на более длительный период, чем когда его наличие может быть обнаружено после его введения в подходящей биологической матрице, такой как сыворотка или плазма.

С учетом предполагаемой длительной продолжительности действия (то есть эффекта, соответственно длящегося по меньшей мере одну неделю или предпочтительно по меньшей мере две недели, например, по меньшей мере три недели или по меньшей мере четыре недели), соответственно, антитело можно вводить субъектам с частотой не более одного раза в неделю, например не более одного раза в две недели, или одного раза в три недели, или одного раза в четыре недели.

Подходящая доза анти-NGF антитела обычно составляет от 0,1 мг/кг до 10 мг/кг веса тела.

Раскрытые здесь новые антитела и содержащие их композиции заявлены как аспект изобретения.

Теперь будут раскрыты неограничивающие варианты осуществления настоящего изобретения с конкретной ссылкой на следующие фигуры:

Фигура 1: BIAcore анализ связывания αD11 анти-NGF антитела с мышиным NGF (m-NGF) и рекомбинантным мышиным proNGF (rm-proNGF). αD11 анти-NGF антитело иммобилизировали на проточной кювете 2, тогда как проточная кювета 1 была оставлена в качестве контроля. Каждую кривую получали с помощью вычитания фонового сигнала (определенного в кювете 1) из сигнала, определенного в кювете 2. Поверхностный плазмонный резонансный сигнал дает количество компонента, связанного с поверхностью, на каждой стадии и выражается в резонансных единицах (RU).

Для связывания m-NGF иммобилизация антитела имела 3000 резонансных единиц (RU) в эксперименте на панели A и 6000 RU в эксперименте на панели B. Введенные концентрации m-NGF показаны сверху каждой кривой. Из полного анализа данных были определены параметры сродства, и результаты были следующими: KA=3,55·1011 1/M; KD=2,81·1012 M (chi2 значение 0,123).

Для связывания rm-proNGF (панель C) иммобилизация антитела составляла 3000 RU. Введенные концентрации rm-proNGF показаны над каждой кривой. Кинетический анализ данных позволил определить следующие параметры: KA=1,2·109 1/M; KD=1,9·10-9 M (chi2 значение 0,09).

Фигура 2: Влияние Fab αD11 (альфаD11) и Fab Hu-αD11 (Hu-альфаD11) анти-NGF антител на вызванную формалином боль (2 фаза теста с формалином: 15-40 мин. 2 фаза соответствует боли, связанной с воспалением). Мышам подкожно вводили 5% формалин в дорсальную часть правой задней лапы.

Лечение состояло в инъекции антитела (Fab альфаD11 или Fab Hu-альфаD11 против ложного Fab или против солевого раствора), выполненной (в ту же лапу, в которую вводили формалин) за 45 минут до инъекции формалина и тестирования (однократная доза каждого антитела: 12,5 мкг). Каждая экспериментальная группа включала по меньшей мере 8 животных. Статистический анализ данных показал значительный аналгезический эффект при лечении анти-NGF (как для исходной, так и для гуманизированной версии антитела), который был явно специфичным для второй фазы (воспалительной) болевой реакции (время, потраченное на облизывание): эффект анти-NGF антител (как парентеральных, так и гуманизированных версий) статистически отличается (ANOVA) от любого солевого раствора (**p<0,01) или лечения ложным Fab (#p<0,05).

Фигура 3: Влияние анти-TrkA моноклонального антитела MNAC13 (1,4 мг/кг) и анти-NGF моноклонального антитела αD11 (1,4 мг/кг) на нейропатическую боль: механическую аллодинию измеряли с помощью плантарного динамического эстезиометра; мыши CD1 подвергались хроническому сдавливанию седалищного нерва; антитела вводили внутрибрюшинно на 3, 4, 5, 6 день после повреждения седалищного нерва. Период наблюдения: с 3 дня до 14 дня. В качестве подтверждающего контроля использовали солевой раствор (соль) и мышиные иммуноглобулины (IgG, 1,4 мг/кг). Результаты выражали в абсолютных значениях (граммы) пороговой силы для задней лапы, ипсилатеральной к пораженной. Значения были подвергнуты статистическому анализу посредством анализа колебания (ANOVA) для повторных измерений, в котором как фактор "лечения", так и повторное измерение (дни) были значимыми с p<0,01. Животные, которым проводили лечение с анти-TrkA или анти-NGF, достоверно отличались от контрольных с 4 дня до 14 дня.

Фигура 4: Влияние анти-TrkA моноклонального антитела MNAC13 (1,4 мг/кг) и анти-NGF αD11 антитела (1,4 мг/кг) на нейропатическую боль: механическую аллодинию измеряли с помощью плантарного динамического эстезиометра; мыши CD1 подвергались хроническому сдавливанию седалищного нерва; антитела вводили внутрибрюшинно на 3, 4, 5, 6 дни после повреждения седалищного нерва. Период наблюдения: с 3 дня до 14 дня. В качестве контроля использовали солевой раствор (соль) и мышиные иммуноглобулины (IgG, 1,4 мг/кг). Результаты выражали в процентах, % (соотношение между пороговой силой задней лапы, ипсилатеральной к поражению, и пороговой силой, соответствующей контралатеральной задней лапе). Соответствующие абсолютные значения были подвергнуты статистическому анализу посредством анализа колебания (ANOVA) для повторных измерений, в котором как фактор "лечения", так и повторное измерение (дни) были значимыми с p<0,01 (не менее). Животные, которым проводили лечение с использованием анти-TrkA или анти-NGF, достоверно отличались от контрольных с 4 дня до 14 дня.

Фигура 5: Сравнение влияния анти-TrkA моноклонального антитела MNAC13 (2 дозы: 0,9 и 2 мг/кг) и анти-NGF моноклонального антитела αD11 (доза 2 мг/кг) на нейропатическую боль: механическую аллодинию измеряли с помощью плантарного динамического эстезиометра; мыши CD1 подвергались хроническому сдавливанию седалищного нерва; антитела вводили внутрибрюшинно на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дни после повреждения седалищного нерва. Период наблюдения: с 3 дня до 31 дня. В качестве подтверждающего контроля использовали мышиные иммуноглобулины (IgG, 2 мг/кг). Результаты выражали в процентах % (соотношение между пороговой силой задней лапы, ипсилатеральной к поражению, и пороговой силы, соответствующей контралатеральной задней лапе). Соответствующие абсолютные значения были подвергнуты статистическому анализу посредством анализа колебаний (ANOVA) для повторных измерений, в котором как фактор "лечения", так и повторное измерение (дни) были значимыми с p<0,01 (не менее). Животные, лечение которых проводили с использованием MNAC13, достоверно отличались от контрольных до последнего дня наблюдения (31), с 5 дня (большая доза MNAC13) или с 7 дня (меньшая доза MNAC13). Животные, лечение которых проводили с использованием αD11, достоверно отличались от контрольных до последнего дня наблюдения (31), с 4 дня до 14 дня и с 21 дня до 31 дня.

Фигура 6: Сравнение влияния исходной (αD11) и гуманизированной (Hu-αD11, формат IgG4 человека) версии анти-NGF нейтрализующего антитела (1 тестируемая доза: 2 мг/кг) на нейропатическую боль: механическую аллодинию измеряли с помощью динамического плантарного эстезиометра; мышей CD1 подвергали CCI (хроническое повреждение посредством сдавливания) седалищного нерва; антитела вводили внутрибрюшинно на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дни после повреждения седалищного нерва. Период наблюдения: с 3 дня до 31 дня. Для подтверждающего контроля использовали крысиные иммуноглобулины (IgG, 2 мг/кг). Результаты выражали в % (соотношение между пороговой силой задней лапы, ипсилатеральной к поражению и контралатеральной задней лапы). Анализ колебаний (ANOVA) для повторных измерений соответствующих абсолютных значений, в котором как фактор "лечения", так и повторное измерение (дни) были значимы с (не менее) p<0,01. Животные, лечение которых проводили с использованием как αD11, так и Hu-αD11, достоверно отличались от контрольных до последнего дня наблюдения (31), с 4 дня до 14 дня, а также с 21 дня до 31 дня.

МЕТОДЫ

Получение моноклональных антител

Моноклональные антитела MNAC13 и αD11 получали из супернатанта гибридомы согласно стандартным методам, раскрытым выше (Galfre and Milstein, 1981; Cattaneo et al., 1988; Cattaneo et al., 1999). Супернатант, содержащий каждое антитело, подвергали преципитации (29% сульфат аммония), с последующим диализом против PBS IX (Spectra-Por 12/14K мембрана, Spectrum), и аффинной хроматографии на колонке с белком G сефарозы (4-Fast Flow, Amersham Biosciences). Элюирование осуществляли с помощью раствора с низким pH (HCl 5 мМ), который нейтрализовали после забора. Конечный элюат концентрировали (Amicon Ultra-15, 50K, Millipore) с получением препаратов очищенного антитела в концентрациях от 1 до 5 мг/мл.

Fab (фрагменты, связывающие антиген) версию αD11 получали, как предварительно описано (заявка на патент WO 05/061540, Covaceuszach et al., 2004). Кратко, Fab фрагменты получали из соответствующих целых моноклональных антител (формат IgG) папаиновым протеолизом с последующей стадией очистки методом ионообменной хроматографии и концентрации Fab фрагментов, собранных в потоке. Для отделения Fab фрагментов от очень небольшого количества нерасщепленного IgG, который все еще присутствовал, осуществляли гель-проникающую хроматографию на колонке Superdex G75 (Pharmacia), используя систему FPLC (Pharmacia), с последующей конечной стадией концентрирования.

Поскольку рассматривались гуманизированные версии (IgGl/IgGl*/IgG4) 2 антител (Hu-αD11 и Hu-MNAC13), их также очищали, как раскрыто выше, начиная с супернатантов, устойчиво инфицированных вирусом линий клеток, которые были устойчивыми котрансфектантами для тяжелой цепи (pVH/CMVexpress) и легкой цепи (pVL/CMVexpress) каждого антитела. Используемые векторы были раскрыты ранее (заявка на патент WO 05/061540). Устойчивые котрансфицированные клоны получали посредством двойной селекции с G418 и микофеноловой кислотой. Для получения варианта IgG4 Hu-αD11, поскольку вектор pVH/CMVexpress включает константную часть IgG1 человека, он был замещен соответствующей Fc областью IgG4 (клонированной с помощью ОТ-ПЦР (RT-PCR) от РНК лимфоцита человека). Вариант IgG1* (=IgG1 с мутацией N297A, описанной Bolt et al., 1993) получали сайт-направленным мутагенезом.

Исследования поверхностного плазмонного резонанса

Эксперименты выполняли на чипах CM5 со связыванием амина, используя аппарат BIAcore 2000. Связывание выполняли со специфическим набором, поставляемым BIAcore, и реакцию связывания осуществляли согласно инструкциям изготовителя. Антитела анти-NGF иммобилизировали на чипе, тогда как мышиный NGF (m-NGF, Alomone) или рекомбинантный мышиный proNGF (rm-proNGF) вводили в уменьшающихся концентрациях для получения кривых связывания.

Поток, применяемый в экспериментах, составлял 30 мкл/мин, если не указано иное. Регенерацию чипа проводили во всех случаях с пульсом (10 мкл) на 10 мМ глицина pH 1,5. Полученные данные анализировали, применяя Package BIAevaluation 3.0. Константу кажущегося равновесия KD определяли как соотношение ka/kd.

Эксперименты на мышиных моделях боли

Животных обрабатывали и обслуживали в соответствии с рекомендациями Этического Комитета IASP и итальянского федерального законодательства (DL116/92, заявка Европейского Направления 86/609/EEC) по использованию животных в исследовании. Было предпринято каждое необходимое усилие, чтобы минимизировать страдание животных и использовать минимальное количество животных, требуемых для получения достоверных научных данных.

Тест с формалином

Для предварительных тестов с формалином (Porro and Cavazzuti, 1993) использовали самцов мышей CD1 (Charles River Labs, Como, Italy), имеющих вес в начале экспериментов 35-40 г. При их доставке в лабораторию (по меньшей мере за 2 недели до экспер