Глиссадный радиомаяк (варианты)

Иллюстрации

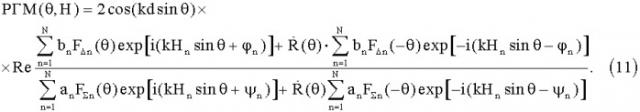

Показать всеВарианты глиссадного радиомаяка (ГРМ) предназначены для обеспечения инструментального захода самолетов на посадку на аэродромы с высоким уровнем снежного покрова и складками местности в зоне захода самолетов на посадку, вызывающими интерференцию радиоволн в области глиссады, без уборки или укатывания снега перед ГРМ, при этом не требуется перестройки ГРМ при переходе с лета на зиму и наоборот. Достигаемым техническим результатом является повышение стабильности угла глиссады и крутизны зоны глиссадного радиомаяка при изменении высоты подстилающей поверхности или при изменении свойств подстилающей поверхности. Указанный технический результат достигается тем, что ГРМ содержит антенную решетку N излучающих элементов суммарного канала и антенную решетку 2N излучающих элементов разностного канала (N нижних и N верхних), расположенных симметрично относительно излучающих элементов суммарного канала на расстоянии ±d, , где λ - длина волны; θгл - заданный угол глиссады, а амплитуды токов в излучателях суммарного канала выбраны из условия ослабления излучения радиоволн в направлении складок местности. 3 н.п. ф-лы, 13 ил., 13 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах инструментального обеспечения захода самолетов на посадку. Глиссадные радиомаяки (ГРМ) метрового и дециметрового диапазонов волн, входящие в упомянутые системы, формируют зону глиссады, предназначенную для управления самолетом в вертикальной плоскости. Глиссадный радиомаяк в соответствии с настоящим изобретением позволяет обеспечить инструментальный заход самолетов на посадку на аэродромах с высоким уровнем снежного покрова и складками рельефа местности, вызывающими интерференцию радиоволн в области глиссады.

Уровень техники

Системы инструментальной посадки самолетов метрового диапазона волн (Instrument landing systems - ILS) развивались до и после 1946 года, когда ILS была принята в качестве международного стандарта и могла быть категорирована в одной из трех групп: с опорным нулем, системой на боковой полосе или системой с решеткой типа М.

Самой простой из названных систем является система с опорным нулем. Она включает в себя две антенны, причем нижняя антенна расположена на высоте в два раза меньшей, чем высота верхней антенны. Нижняя антенна излучает так называемый опорный сигнал, модулируемый одинаково тонами 90 и 150 Гц с фазовой синхронизацией (называемый также суммарным сигналом или сигналом несущей). Нижняя антенна формирует в вертикальной плоскости лепестковую диаграмму направленности с первым максимумом над Землей под углом 3° и первым нулем под углом 6°. Верхняя антенна излучает только сигнал боковой полосы 90 и 150 Гц (называемый сигналом боковых частот или разностным сигналом) и формирует лепестковую диаграмму направленности с первым максимумом под углом 1,5° и первым нулем под углом 3°. Этот первый нуль сигнала боковой полосы под углом 3° задает угол глиссады. Ширина зоны глиссады формируется в окрестности нуля в диаграмме направленности. Сигналы фазируются так, что сигнал боковой полосы, излучаемый верхней антенной, и опорный сигнал, излучаемый нижней антенной, суммируются ниже нуля и дают преимущественно боковые сигналы 150 Гц (150>90) и выше нуля дают преимущественно боковые сигналы 90 Гц (90>150). Таким образом, радиотехническая траектория, называемая глиссадой, формируется в зоне сигнала высокой интенсивности, а приемник просто разделяет и сравнивает звуковые тоны.

Система с нулевой зоной обычно требует наличия ровной плоскости перед ГРМ длиной 800 м для угла глиссады 3°, а поскольку уровень в диаграмме направленности боковой полосы растет от 0° почти линейно, система очень чувствительна к отражениям радиоволн от неровностей Земли.

Глиссадные площадки редко бывают идеальными, антенны часто должны работать при наличии короткой площадки перед ГРМ или при наличии складок рельефа местности в зоне захода самолета на посадку. Любое из этих неблагоприятных условий может сильно ухудшить рабочие характеристики системы с нулевой зоной, а чтобы решить эти проблемы с площадкой, предложены ГРМ с отношением боковых частот и ГРМ с решеткой типа М.

С 1960 г. за рубежом широко используется глиссадная антенна с отношением боковых частот. Она также имеет две антенны. Верхняя антенна возбуждается сигналом боковых частот, а нижняя - сигналом боковых частот и сигналом несущей. Сигнал боковых частот в нижней антенне сдвинут на 180° относительно сигнала боковых частот в верхней антенне. Эта система также чувствительна к отражениям радиоволн от препятствий перед антенной, но требует всего 700 м плоской площадки для глиссады с углом 3°.

ГРМ с решеткой типа М имеет трехэлементную антенную решетку, в которой верхний, нижний и средний элементы возбуждаются сигналами боковых полос, а средний и нижний элементы возбуждаются также сигналами несущей частоты. Сигналы боковых частот для возбуждения верхнего и нижнего элементов имеют амплитуду и фазу 1/0°, а сигнал боковых частот в среднем элементе имеет амплитуду и фазу 2/180°. Сигналы возбуждения несущей среднего элемента имеют амплитуду и фазу 1/0°, а сигнал несущей в нижнем элементе - 2/180°.

Каждый вышеуказанный излучающий элемент может состоять из отдельного диполя, расположенного в уголковом отражателе для получения требуемой направленности. Однако такой излучающий элемент может состоять из решетки излучающих элементов (например, директорная антенна) для получения заданных характеристик направленности.

Известен первый ГРМ дециметрового диапазона волн с опорным нулем [Г.А.Пахолков, В.В.Кашинов и др. "Угломерные радиотехнические системы посадки". - М.: Транспорт. - 1982.], содержащий устройство формирования сигнала суммарного канала, устройство формирования сигналов разностного канала, первую и вторую антенны, разнесенные по вертикали, причем нижняя антенна запитана сигналами суммарного канала, а верхняя антенна запитана сигналами разностного канала. Под сигналом суммарного канала понимается сигнал, формируемый при модуляции высокочастотных колебаний колебаниями с частотами Ω1 и Ω2, одинаковыми по амплитуде, при этом колебания Ω1 и Ω2 синфазны между собой. Под сигналами разностного канала подразумеваются сигналы боковых частот, формируемых при модуляции высокочастотных колебаний колебаниями с частотами Ω1 и Ω2 одинаковыми по амплитуде, при этом высокочастотные колебания имеют сдвиг по фазе на 180°. В системах посадки метрового диапазона в спектр сигналов суммарного канала входит несущая частота. Информационным параметром в системах посадки метрового диапазона волн является разность глубин модуляции (РГМ) излучаемого сигнала колебаниями с частотами Ω1 и Ω2, а в системах посадки дециметрового диапазона волн так называемый коэффициент разнослышимости сигналов (КРС) с частотами модуляции Ω1 и Ω2. ГРМ с опорным нулем является наиболее простым типом ГРМ, он нашел широкое применение на аэродромах гражданской и военной авиации.

Однако ГРМ с опорным нулем имеет ряд недостатков:

- в ГРМ с опорным нулем угол глиссады задается высотой подвеса верхней антенны относительно подстилающей поверхности. При изменении уровня подстилающей поверхности, а также при изменении ее электрических характеристик, например, при изменении высоты снежного покрова, при изменении влажности снега, при росте травы, изменяется угол глиссады, изменяется крутизна зоны глиссады [Ваксенбург С.И., Войтович Н.И. и др. Влияние снежного покрова на характеристики глиссадного радиомаяка. //Вопросы радиоэлектроники. Серия общетехническая. - 1972, выпуск 14, стр.76-90//];

- если за пределами спланированной площадки перед ГРМ (в зоне захода самолетов на посадку) расположены участки местности с восходящим уклоном, то вследствие отражения радиоволн, излучаемых антеннами ГРМ, от этих участков глиссада "искривляется"; на аэродромах в балочно-овражистой местности, в холмистой и предгорной местности ГРМ с опорным нулем, как правило, не обеспечивает требуемые характеристики;

- мал коэффициент усиления антенн. На аэродромах с лесными массивами, расположенными вблизи торца взлетно-посадочной полосы, снижается дальность действия ГРМ.

Известен второй ГРМ (1545035 [Application №44640/77] UNIVERSITY OF SYDNEY Instrument landing system glidepath antenna array and drive therefor [Australia №8121/76, filed 12 Nov. 1976] H4D H1Q Int Cl3 G018 1/18), содержащий устройство формирования сигналов суммарного канала, устройство формирования сигналов разностного канала, первую и вторую, третью и четвертую антенны, разнесенные по вертикали на равные расстояния друг от друга, причем (при счете снизу вверх) вторая и четвертая антенны запитаны сигналами разностного канала, а первая и третья антенны запитаны сигналами суммарного канала. Благодаря противофазной запитке второй и четвертой антенн снижается уровень облучения складок местности в зоне захода самолетов на посадку, вследствие чего уменьшается величина искривлений глиссады.

Однако второй известный ГРМ имеет недостатки:

- угол и крутизна зоны глиссады изменяются с изменением уровня подстилающей поверхности и с изменением отражающих свойств подстилающей поверхности вследствие воздействия метеофакторов,

- на аэродромах в холмистой и предгорной местности вследствие снижения уровня излучения волн под углами ниже угла глиссады снижается дальность действия радиомаяка.

Известны другие технические решения, предназначенные для обеспечения работы ГРМ на аэродромах с изменяющимся уровнем снежного покрова, представленные в авторских свидетельствах СССР на изобретения и патенте РФ на изобретение:

А.с. №711845. - 2591230. Приоритет 20.03.78. Зарегистр. 28.09.79;

А.с. №1396781. - 4125531. Приоритет 30.09.86. Зарегистр. 15.01.88;

А.с. №1426260. - 4125479. Приоритет 30.09.86. Зарегистр. 22.05.88;

А.с. №275692. - 3163500. Приоритет 11.02.87. Зарегистр. 01.06.88;

А.с. №287782. - 3195405. Приоритет 31.03.88. 3арегистр. 02.01.89;

А.с. №1623443. - 4619435/24-09. Приоритет 13.12.88. Зарегистр. 22.09.90;

А.с. №1626884. - №4619434/09. Приоритет 13.12.88. Зарегистр. 08.10.90;

А.с. №1690468. - 4619436/09. Приоритет 13.12.88. Зарегистр. 08.07.91;

А.с. №1690469. - 4619436/09. Приоритет 13.12.88. 3арегистр. 08.07.91;

А.с. №1695758. - 4731827/09. Приоритет 22.08.89. Зарегистр. 01.08.91;

А.с. №1715060. - 4673557/09. Приоритет 04.04.89. Зарегистр. 22.10.91;

А.с. №1730923. - 4731828/09. Приоритет 22.08.89. Зарегистр. 03.01.92;

А.с. №1734471. - 4673558/09. Приоритет 04.04.89. Зарегистр. 15.01.92;

А.с. №1752075. - 4756469/22. Приоритет 01.11.89. 3арегистр. 26.11.92;

А.с. №1785350. - 4755385/22. Приоритет 01.11.89. Зарегистр. 01.09.92;

А.с. №1802602. - 4873721/09. Приоритет 11.10.90. Зарегистр. 09.10.92;

А.с. №1822264. - 4870495/09. Приоритет 1.10.90. Зарегистр. 12.10.92;

А.с. №1822265. - 4887243/09. Приоритет 28.11.90. Зарегистр. 12.10.92;

А.с. №1828278. - 4809235/09. Приоритет 02.04.90. Зарегистр. 12.10.92; Патент РФ №21222216. - 94032782. Приоритет 08.09.94. Зарегистр. 20.11.98.

Их общим недостатком является малый уровень излучаемых сигналов на нижней границе зоны действия ГРМ. Ранее нижняя граница зоны действия ГРМ проходила под углом 0,45 θгл. В соответствии с существующими в настоящее время нормами нижняя граница зоны действия ГРМ проходит под углом 0,3 θгл. Новые нормы в отношении параметров ГРМ требуют новых технических решений.

Известен ГРМ, представленный в патенте: Alfred R. Lopez Non-imaging glideslope antenna systems (US №5546095, Aug. 13, 1996).

Недостатком ГРМ в названном патенте является уменьшение уровня излучаемых сигналов в область зоны действия ГРМ.

Раскрытие изобретения

Целью настоящего изобретения является повышение стабильности угла глиссады и крутизны зоны глиссадного радиомаяка при изменении высоты подстилающей поверхности вследствие выпадения снега либо роста травы или при изменении отражающих свойств подстилающей поверхности вследствие воздействия метеорологических факторов при обеспечении заданной зоны действия ГРМ.

Поставленная цель достигается тем, что глиссадный радиомаяк, содержащий устройство формирования сигналов суммарного канала, устройство формирования разностного канала, антенную решетку излучающих элементов суммарного канала, антенную решетку излучающих элементов разностного канала, дополнительно содержит первый делитель мощности с одним входом и N выходами, второй делитель мощности с одним входом и N выходами, где N - целое число, большее или равное 2, N делителей мощности на два направления с одним входом и двумя выходами каждый, N фазовращателей суммарного канала, N фазовращателей разностного канала, причем антенная решетка суммарного канала содержит N излучающих элементов ∑n, а антенная решетка разностного канала содержит N нижних Δнn и N верхних Δвn излучающих элементов. Каждому излучающему элементу суммарного канала ∑n соотнесен один верхний Δвn и один нижний Δнn излучающий элемент антенной решетки разностного канала с образованием упорядоченного семейства троек излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn); в каждой тройке нижние и верхние излучающие элементы антенной решетки разностного канала имеют тот же порядковый номер n, что и номер излучающего элемента антенной решетки суммарного канала. Излучающие элементы антенной решетки суммарного канала расположены последовательно друг над другом на высотах Нn в порядке возрастания номера антенны n от 1 до N, причем высота H1 первого излучающего элемента равна: Н1=d+H0, где , λ - длина волны; θгл - заданный угол глиссады, Н0 - высота подвеса первого нижнего излучающего элемента антенной решетки разностного канала Δн1 относительно поверхности Земли, примерно равная 1÷2 м для радиомаяков дециметрового диапазона волн, 1÷4 м для радиомаяков метрового диапазона волн. Нижние Δнn и верхние Δвn излучающие элементы разностного канала с номером n расположены симметрично относительно излучающего элемента ∑n антенной решетки суммарного канала на расстоянии ±d относительно упомянутого элемента. При этом устройство формирования сигналов суммарного канала соединено с входом первого делителя мощности на N направлений, выходы которого последовательно соединены с имеющими такие же порядковые номера фазовращателями суммарного канала и излучающими элементами ∑n упомянутой антенной решетки; устройство формирования сигналов разностного канала соединено с входом второго делителя мощности на N направлений, выходы которого соединены последовательно с фазовращателями разностного канала и входами совпадающих по номерам делителей мощности на два направления с одним входом и первым и вторым выходами; первый выход каждого упомянутого делителя мощности соединен с соответствующим по номеру нижним излучающим элементом, а каждый второй выход соединен с соответствующим по номеру верхним излучающим элементом. Каждая тройка излучающих элементов запитана синфазными токами, причем амплитуды токов в излучающих элементах разностного канала Δнn и Δвn равны друг другу, амплитуды токов в излучающих элементах разностного канала пропорциональны токам в излучающих элементах суммарного канала с некоторым коэффициентом, одинаковым для всех троек излучателей. Амплитуды токов в излучателях суммарного канала выбираются из условия обеспечения зоны глиссады и ослабления излучения радиоволн в направлении складок рельефа местности в зоне захода самолетов на посадку.

Введение в состав ГРМ дополнительно первого делителя мощности с одним входом и N выходами, второго делителя мощности с одним входом и N выходами (где N - целое число, большее или равное 2), N делителей мощности на два направления с одним входом и двумя выходами каждый, N фазовращателей суммарного канала, N фазовращателей разностного канала, и применение в антенной решетке суммарного канала N излучающих элементов ∑n, а в решетке разностного канала N нижних Δнn и N верхних Δвn излучающих элементов и их размещение и возбуждение, как указано ниже, позволило создать ГРМ, обеспечивающий за счет совмещения фазового центра антенной решетки излучающих элементов суммарного канала и фазового центра антенной решетки излучающих элементов разностного канала формирование зоны глиссады, не зависимой от уровня и свойств подстилающей поверхности, с уменьшенной величиной искривлений глиссады за счет снижения уровня облучения складок местности в зоне захода самолетов на посадку. Указанные преимущества ГРМ достигаются благодаря тому, что каждому излучающему элементу суммарного канала ∑n соотнесен один верхний Δвn и один нижний Δнn элемент разностного канала с образованием упорядоченного семейства троек излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn). Излучающие элементы антенной решетки суммарного канала расположены последовательно друг над другом на высотах Нn в порядке возрастания номера антенны n от 1 до N, причем высота H1 излучающего элемента равна

H1=d+H0,

где ,

λ - длина волны; θгл - заданный угол глиссады, Н0 - высота подвеса первого излучающего элемента Δн1, относительно поверхности Земли, примерно равная 1-2 м, нижние Δнn и верхние Δвn излучающие элементы разностного канала с номером n расположены симметрично относительно излучающего элемента ∑n суммарного канала на расстоянии ±d относительно упомянутого элемента, причем амплитуды токов в излучающих элементах разностного канала Δнn и Δвn равны друг другу, амплитуды токов в излучающих элементах разностного канала пропорциональны токам в излучающих элементах суммарного канала с некоторым коэффициентом, одинаковым для всех троек излучателей, амплитуды токов в излучателях суммарного канала выбираются из условия обеспечения зоны глиссады и ослабления уровня излучения радиоволн в направлении складок рельефа местности в зоне захода самолетов на посадку.

В другом варианте глиссадный радиомаяк, содержащий устройство формирования сигналов суммарного канала, устройство формирования сигналов разностного канала, эквидистантную антенную решетку, дополнительно содержит первый делитель мощности с одним входом и N выходами, второй делитель мощности с одним входом и N выходами, где N - целое число, большее или равное трем, N делителей мощности на два направления с одним входом и двумя выходами каждый, N фазовращателей суммарного канала, N фазовращателей разностного канала, N сумматоров сигналов суммарного и разностного каналов с первым и вторым входами и одним выходом каждый, N-2 сумматоров сигналов разностного канала с двумя входами и одним выходом каждый, эквидистантная антенная решетка состоит из N внутренних излучающих элементов, внешнего нижнего излучающего элемента, внешнего верхнего излучающего элемента, причем внутренние элементы ∑n антенной решетки возбуждаются сигналами суммарного канала, внутренние и внешний нижний и внешний верхний излучающие элементы возбуждаются сигналами разностного канала; каждому излучающему элементу ∑n соотнесен один верхний Δвn и один нижний Δнn излучающий элемент с образованием упорядоченного семейства N троек излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn), в котором в каждой тройке нижние и верхние излучающие элементы, возбуждаемые сигналами разностного канала, имеют тот же номер n, что и номер излучающего элемента ∑n, возбуждаемого сигналами суммарного канала; излучающие элементы ∑n расположены последовательно друг над другом на высотах Нn в порядке возрастания номера n излучающего элемента от 1 до N, причем высота H1 первого излучающего элемента ∑1 равна:

H1=d+H0,

где: ,

d - период антенной решетки, λ - длина волны; θгл - заданный угол глиссады, H0 - высота подвеса нижнего внешнего излучающего элемента антенной решетки относительно поверхности Земли, примерно равная 1 м; нижние Δнn и верхние Δвn излучающие элементы с номером n, возбуждаемые сигналами разностного канала, расположены симметрично относительно n-го излучающего элемента ∑n на расстоянии d относительно упомянутого элемента; при этом выход n-го сумматора сигналов суммарного и разностного каналов соединен с n-м внутренним излучающим элементом ∑n, устройство формирования сигналов суммарного канала соединено с входом первого делителя мощности на N направлений, выходы которого соединены последовательно с фазовращателями суммарного канала и первыми входами сумматоров сигналов суммарного и разностного каналов; устройство формирования сигналов разностного канала соединено с входом второго делителя мощности на N направлений, выходы которого последовательно соединены с фазовращателями разностного канала и входами совпадающих по номерам делителей мощности на два направления; первый выход первого делителя мощности на два направления соединен с внешним нижним излучающим элементом Δн1 антенной решетки, а второй выход последовательно соединен с первым входом первого сумматора сигналов разностного канала, вторым входом второго сумматора сигналов суммарного и разностного каналов; первый выход второго делителя мощности на два направления соединен последовательно со вторым входом первого сумматора сигналов суммарного и разностного каналов, а второй выход упомянутого делителя соединен последовательно с первым входом второго сумматора сигналов разностного канала, вторым входом третьего сумматора сигналов суммарного и разностного каналов; первый выход третьего и последующих делителей мощности на два направления последовательно соединен со вторым входом сумматора сигналов разностного канала, номер которого на две единицы меньше номера упомянутого делителя мощности, со вторым входом сумматора сигналов суммарного и разностного каналов с номером на одну единицу меньше, чем номер упомянутого делителя мощности на два направления, а второй выход упомянутых делителей мощности на два направления последовательно соединен с первым входом сумматора сигналов разностного канала с номером, равным номеру упомянутого делителя мощности на два направления, со вторым входом сумматора сигналов суммарного и разностного каналов с номером на одну единицу больше номера упомянутого делителя мощности; первый выход N-1 делителя мощности на два направления соединен последовательно со вторым входом N-3 сумматора сигналов разностного канала, со вторым входом N-2 сумматора сигналов суммарного и разностного каналов, а второй выход соединен со вторым входом N-го сумматора сигналов суммарного и разностного каналов; первый выход N-го делителя мощности на два направления соединен последовательно со вторым входом N-2 сумматора сигналов разностного канала, со вторым входом N-1 сумматора сигналов суммарного и разностного каналов, а второй выход соединен с внешним верхним излучающим элементом антенной решетки ΔвN: каждая тройка излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn) запитана синфазными токами, причем амплитуды токов в излучающих элементах Δнn и Δвn равны друг другу, амплитуды токов в излучающих элементах Δнn и Δвn пропорциональны амплитудам токов в излучающих элементах ∑n; амплитуды токов в элементах, излучающих сигналы суммарного канала, выбираются из условия ослабления радиоволн в направлении складок местности в зоне захода самолетов на посадку.

Применение в другом варианте глиссадного радиомаяка дополнительно N сумматоров сигналов суммарного и разностного каналов с двумя входами и одним выходом каждый, N-2 сумматоров сигналов разностного канала с двумя входами и одним выходом каждый позволило сократить общее количество излучающих элементов в антенной решетке. Предложенное техническое решение обеспечивает за счет совмещения фазового центра антенной решетки излучающих элементов суммарного канала и фазового центра антенной решетки излучающих элементов разностного канала формирование зоны глиссады, не зависимой от уровня и свойств подстилающей поверхности, с уменьшенной величиной искривлений глиссады за счет снижения уровня облучения складок местности в зоне захода самолетов на посадку.

В другом варианте глиссадный радиомаяк, содержащий устройство формирования сигналов суммарного канала, устройство формирования сигналов разностного канала, четырехэлементную эквидистантную антенную решетку излучающих элементов, внешнего нижнего излучающнего элемента, внешнего верхнего излучающего элемента, дополнительно содержит первый делитель мощности с одним входом и двумя выходами, второй делитель мощности с одним входом и двумя выходами, два делителя мощности на два направления с одним входом и двумя выходами каждый, два фазовращателя суммарного канала, два фазовращателя разностного канала, два сумматора сигналов суммарного и разностного каналов с первым и вторым входами и одним выходом каждый, эквидистантная антенная решетка состоит из двух внутренних излучающих элементов, внешнего нижнего излучающнего элемента, внешнего верхнего излучающего элемента, причем внутренние элементы ∑n, n=1, 2, антенной решетки возбуждаются сигналами суммарного канала, внутренние и внешний нижний и внешний верхний излучающие элементы возбуждаются сигналами разностного канала; каждому излучающему элементу ∑n соотнесен один верхний Δвn и один нижний Δнn излучающий элемент с образованием упорядоченного семейства двух троек излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn), в котором в каждой тройке нижние и верхние излучающие элементы, возбуждаемые сигналами разностного канала, имеют тот же номер n, что и номер излучающего элемента ∑n, возбуждаемого сигналами суммарного канала; излучающие элементы ∑n расположены друг над другом на высотах Нn, причем высота H1 первого излучающего элемента ∑1 равна:

H1=d+H0,

где: ,

d - период антенной решетки, λ - длина волны; θгл - заданный угол глиссады, Н0 - высота подвеса нижнего внешнего излучающего элемента антенной решетки относительно поверхности Земли, примерно равная 1 м; нижние Δнn и верхние Δвn излучающие элементы с номером n, возбуждаемые сигналами разностного канала, расположены симметрично относительно n-го излучающего элемента ∑n на расстоянии d относительно упомянутого элемента; при этом выход n-го сумматора сигналов суммарного и разностного каналов соединен с n-м внутренним излучающим элементом ∑n, устройство формирования сигналов суммарного канала соединено с входом первого делителя мощности на два направления, выходы которого соединены последовательно с фазовращателями суммарного канала и первыми входами сумматоров сигналов суммарного и разностного каналов; устройство формирования сигналов разностного канала соединено с входом второго делителя мощности на два направления, выходы которого последовательно соединены с фазовращателями разностного канала и входами совпадающих по номерам делителей мощности на два направления; первый выход первого делителя мощности на два направления соединен с внешним нижним излучающим элементом Δн1 антенной решетки, а второй выход соединен со вторым входом второго сумматора сигналов суммарного и разностного каналов; первый выход второго делителя мощности на два направления соединен со вторым входом первого сумматора сигналов суммарного и разностного каналов, а второй выход упомянутого делителя соединен с внешним верхним излучающим элементом антенной решетки: каждая тройка излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn) запитана синфазными токами, причем амплитуды токов в излучающих элементах Δнn и Δвn равны друг другу, амплитуды токов в излучающих элементах Δнn и Δвn пропорциональны амплитудам токов в излучающих элементах ∑n; амплитуды токов в элементах, излучающих сигналы суммарного канала, выбираются из условия ослабления радиоволн в направлении складок местности в зоне захода самолетов на посадку. Решение этих и других задач поясняется далее текстом и чертежами.

Краткое описание чертежей

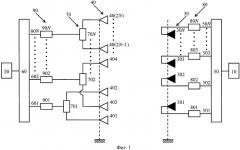

На фиг.1 представлена структурная электрическая схема глиссадного радиомаяка в соответствии с настоящим изобретением.

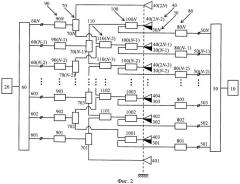

На фиг.2 представлена структурная электрическая схема другого варианта глиссадного радиомаяка в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.3 показана полярная система координат с началом координат в точке О, расположенной на границе раздела сред воздух - подстилающая поверхность.

На фиг.4 представлена структурная электрическая схема глиссадного радиомаяка с двумя тройками антенн в соответствии с примерами реализации №1 и №2 настоящего изобретения.

На фиг.5 представлены диаграммы направленности в вертикальной плоскости антенн аналога - ГРМ с "нулевой решеткой"; пунктирной линией изображена диаграмма направленности для суммарного канала, штриховой линией - для разностного сигнала и сплошной линией - зависимость КРС от угла места.

На фиг.6 приведена расчетная диаграмма направленности рупорной антенны в плоскости вектора Н в свободном пространстве.

На фиг.7 представлены соответствующие примеру реализации №1 диаграммы направленности в вертикальной плоскости антенной решетки из 4-х рупорных антенн (пунктирная линия, разностный канал), диаграмма направленности антенной решетки из 2-х рупорных антенн (штриховая линия, суммарный канал), и зависимость КРС от угла места (сплошная линия). При этом нижний рупор расположен на высоте 1 м относительно подстилающей поверхности.

На фиг.8 приведены соответствующие примеру реализации №1 диаграммы направленности в вертикальной плоскости по суммарному (штриховая линия) и разностному (пунктирная линия) каналам в предельном случае, когда Н0→0.

На фиг.9 приведена диаграмма направленности резонаторной антенны с частично прозрачной поверхностью с вертикальным раскрывом, равным 0,9 м.

На фиг.10 представлены соответствующие примеру реализации №2 диаграмма направленности антенной решетки из 4-х плоских резонаторных антенн (пунктирная линия), диаграмма направленности антенной решетки из 2-х плоских резонаторных антенн (штриховая), и зависимость РГМ от угла места (сплошная линия). При этом нижняя антенна расположена на высоте 1,5 м относительно поверхности Земли; угол наклона максимума диаграммы направленности относительно горизонта равен 12°, разность фаз токов в излучателях суммарного и разностного каналов равна 180°.

На фиг.11 представлены диаграмма направленности антенной решетки из 4-х плоских резонаторных антенн (пунктирная линия), диаграмма направленности антенной решетки из 2-х плоских резонаторных антенн (штриховая), и зависимость РГМ от угла места (сплошная линия) в предельном случае, когда в примере №2 реализации настоящего изобретения Н0→0.

На фиг.12 представлены соответствующие примеру реализации №3 диаграмма направленности антенной решетки из 8-ми рупорных антенн (пунктирная линия), диаграмма направленности антенной решетки из 4-х рупорных антенн (штриховая), и зависимость РГМ от угла места (сплошная линия).

На фиг.13 представлены соответствующие примеру реализации №4 диаграмма направленности антенной решетки из 10-ти рупорных антенн (пунктирная линия), диаграмма направленности антенной решетки из 5-ти рупорных антенн (штриховая), и зависимость РГМ от угла места.

Осуществление изобретения

Обратимся к фиг.1, на которой представлена структурная электрическая схема глиссадного радиомаяка в соответствии с настоящим изобретением. Глиссадный радиомаяк содержит устройство 10 формирования сигналов суммарного канала, устройство 20 формирования сигналов разностного канала, антенную решетку 30, состоящую из N излучающих элементов ∑n (301, 302, …, 30n, …, 30N) суммарного канала (здесь и далее N - целое число, большее или равное 2, n - порядковый номер устройства в однородной группе устройств: излучающих элементов антенной решетки, фазовращателей, делителей мощности на два направления; n≥1), антенную решетку 40 излучающих элементов разностного канала, состоящую из N нижних Δнn (401, 403, …, 40(2n-1), …, 40(2N-1)) и N верхних Δвn (402, 404, …, 40(2n), …, 40(2N)) излучающих элементов, первый делитель мощности 50 с одним входом и N выходами (501, 502, …, 50n, …, 50N), второй делитель мощности 60 с одним входом и N выходами (601, 602, …, 60n, …, 60N), N делителей мощности 70 (701, 702, …, 70n, …, 70N) на два направления с одним входом и первым и вторым выходами каждый, N фазовращателей суммарного канала 80 (801, 802, …, 80n, …, 80N), N фазовращателей разностного канала 90 (901, 902, …, 90n, …, 90N). Каждому излучающему элементу антенной решетки суммарного канала ∑n соотнесен один верхний Δвn и один нижний Δнn излучающий элемент антенной решетки разностного канала с образованием упорядоченного семейства троек излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn); в каждой тройке нижние и верхние излучающие элементы антенной решетки разностного канала имеют тот же порядковый номер n, что и порядковый номер излучающего элемента антенной решетки суммарного канала. Излучающие элементы антенной решетки суммарного канала расположены последовательно друг над другом на высотах Нn в порядке возрастания номера n излучающего элемента от 1 до N, причем высота H1 первого излучающего элемента равна:

H1=d+H0,

где:

,

λ - длина волны; θгл - заданный угол глиссады,

H0 - высота подвеса первого нижнего излучающего элемента антенной решетки разностного канала Δн1 относительно поверхности Земли, примерно равная 1÷2 м для радиомаяков дециметрового диапазона волн, 1÷4 м для радиомаяков метрового диапазона волн.

Нижние Δнn и верхние Δвn излучающие элементы антенной решетки разностного канала с одним и тем же номером n расположены симметрично относительно излучающего элемента ∑n антенной решетки суммарного канала на расстоянии ±d относительно упомянутого элемента ∑n.

Перечисленные устройства: устройство 10 формирования сигналов разностного канала, устройство 20 формирования сигналов суммарного канала, делители мощности 70 на два направления - выполнены так, как они выполнены в серийных радиомаяках метрового диапазона волн СП-90, выпускаемых Челябинским радиозаводом "Полет" и эксплуатируемых на аэродромах гражданской авиации, или как в серийных радиомаяках дециметрового диапазона волн ПРМГ-76У, эксплуатируемых на аэродромах военной авиации. Делители мощности 50 и 60 на N направлений могут быть выполнены на основе радиальной линии передачи или в полосковом исполнении и рассчитаны по формулам из известных справочников. В качестве излучающих элементов 301…30N, 401…40(2N) в антенных решетках 30 и 40 в ГРМ дециметрового диапазона могут быть применены антенны типа Уда-Яги, рупорные антенны, входящие в состав стационарного радиомаяка ПРМГ-6, либо антенны с более узкими диаграммами направленности в вертикальной плоскости, например резонаторные антенны с частично прозрачной поверхностью. В ГРМ метрового диапазона в качестве излучающих элементов 301…30N, 401…40(2N) могут быть использованы антенны в виде горизонтальной линейной решетки дипольных излучателей с общим рефлектором либо резонаторные антенны с частично прозрачной поверхностью.

Указанные устройства соединены между собой следующим образом. Устройство формирования сигналов суммарного канала 10 соединено с входом первого делителя мощности 50 на N направлений, выходы которого 501, 502, …, 50N последовательно соединены с имеющими такие же порядковые номера фазовращателями суммарного канала 801, 802, …, 80N и излучающими элементами ∑n 301, 302, …, 30N антенной решетки 30 суммарного канала. Устройство формирования сигналов разностного канала 20 соединено с входом второго делителя мощности 60 на N направлений, выходы которого 601, 602, …, 60N соединены последовательно с имеющими такие же порядковые номера фазовращателями разностного канала 901, 902, …, 90N и входами делителей мощности 701, 702, …, 70N на два направления, первый выход каждого упомянутого делителя соединен с соответствующим нижним излучающим элементом 401, 403, …, 40(2N-1), а каждый второй выход соединен с соответствующим верхним излучающим элементом 402, 404, …, 40(2N) разностного канала.

Каждая тройка излучающих элементов (∑n, Δвn, Δнn) запитана синфазными токами, причем амплитуды токов в излучающих элементах разностного канала Δнn и Δвn равны друг другу, комплексные амплитуды (далее по тексту - амплитуды) токов в излучающих элементах разностного канала пропорциональны амплитудам токов в излучающих элементах суммарного канала; амплитуды токов в излучающих элементах суммарного канала выбираются из условия ослабления радиоволн в направлении складок местности в зоне захода самолетов на посадку.

Обратимся теперь к фиг.2, на которой представлен другой вариант глиссадного радиомаяка для обеспечения инструментального захода самолетов на посадку на аэродромы с высоким уровнем снежного покрова и складками местности в зоне захода самолетов на посадку, вызывающими интерференцию радиоволн в области глиссады. ГРМ содержит устройство формирования сигналов суммарного канала 10, устройство формирования сигналов разностного канала 20, эквидистантную антенную р