Способ оценки резервов физического здоровья и работоспособности населения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине и физической культуре. Тестирование проводят в пассивной, активной и восстановительной фазах диагностики, при строгом выполнении последовательности функционально-нагрузочных тестов, как это описано в патенте RU 2147208. Оценивают медико-физиологические показатели организма на основе возрастных статистических моделей здоровья. При этом устанавливают восстановительные фазы в течение 2-3 минут после выполнения теста Руфье, после теста с отжиманием и после теста с группировкой. Тестирующие воздействия выполняют с мотивацией, осуществляемой путем демонстрации тестов квалифицированным специалистом или анамационным субъектом на экране. Способ позволяет повысить достоверность оценки резервов здоровья и работоспособности человека. 21 табл., 15 ил., 2 приложения.

Реферат

Изобретение относится к медицине, физической культуре и может быть использовано при мониторинге резервов физического здоровья и работоспособности детей, подростков, молодежи и взрослого населения. Способ может быть использован для массового обследования психофизического состояния здоровья людей, позволит объективно оценить потенциал трудовых коллективов, оценить и контролировать уровень здоровья населения, обучить методам самоконтроля и оценке физического здоровья каждого человека, выявить и своевременно устранить физические недостатки и факторы риска организма человека, выдав своевременные рекомендации по индивидуальному двигательному режиму. В области спортивной медицины способ позволяет осуществлять тестирование функциональной готовности, физической работоспособности и других характеристик состояния организма человека с целью выбора средств воздействия, адекватных задачам физической тренировки, их качественного проведения и объективной оценки результатов тестирования (Карпман В.Л. и др. Тестирование в спортивной медицине. - М.: Физкультура и спорт, 1988).

Известен способ оценки резервов физического здоровья и работоспособности населения (Душанин С.А. и др. Самоконтроль физического состояния. - М.: Здоровье, 1980), заключающийся в пассивной, активной и восстановительной фазах диагностики, при этом на фазе пассивной диагностики определяют весоростовой коэффициент, пульс в покое, артериальное давление, жизненный показатель дыхания с помощью спирометра, максимальное потребление кислорода, отображающее аэробную работоспособность; на фазе активной диагностики оценивают гибкость позвоночника в тесте с наклоном вперед из положения сгиба на гимнастической скамейке с фиксацией пальцами рук в течение двух секунд возможной нижней точки на измерительной линейке, оценивают зрительно-двигательную реакцию в тесте с захватом падающей линейки, силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса за счет измерения количества отжиманий от пола, выполненных за 30 с, силовую выносливость мышц брюшного пресса, определяемую количеством выполненных за 30 с движений из положения лежа на спине с вытянутыми за головой руками в положение сидя в группировке с обхватом коленей ног двумя руками; в восстановительной фазе диагностики определяют восстанавливаемость пульса (в пробе Руффье), а оценку осуществляют путем получения обобщенного показателя в виде индекса физического состояния.

При этом измерение гибкости осуществляют путем регистрации точки касания пальцами рук отметки ниже или выше нулевой точки (она находится на уровне стоп) при выполнении наклона вперед из положения стоя на ступеньке с выпрямленными в коленях ногами и фиксации касания в течение двух секунд. Быстрота реакции сжатия оценивается "эстафетным" тестом по скорости сжатия сильнейшей рукой падающей линейки, для чего измеряется расстояние от нижнего края ладони (предварительно вытянутой вперед с разомкнутыми пальцами кисти, ребром ладони вниз) в момент сжатия линейки до нулевой отметки линейки, которую до ее опускания располагают параллельно ладони обследуемого на расстоянии 1-2 см.

Оценку динамической силы осуществляют путем измерения максимальной высоты прыжка вверх с места.

Скоростная выносливость оценивается путем подсчета максимальной частоты поднимания прямых ног до угла 90° из положения лежа на спине за 30 с. Скоростно-силовая выносливость оценивается путем подсчета максимальной частоты сгибания и разгибания рук в упоре лежа ("отжимание") за 30 с. Общая выносливость определяется косвенным способом путем регистрации фиксированного состояния какого-либо физического показателя (например, пульса) в течение определенного времени воздействия разнообразных физических нагрузок (бег, плавание, езда на велосипеде, гребля, бег на лыжах или коньках).

Измерительные операции восстановительной фазы сводятся к измерению пульса до и после восприятия физических нагрузок (например, до и после 20 глубоких приседаний в течение 40 с или до и после 10-минутного бега с 10-минутной паузой после его окончания).

Оценка физического состояния человека осуществляется при этом путем простого суммирования количества баллов, присваиваемых по результатам измерений соответствующих физических показателей.

Данный способ позволяет дать комплексную оценку физического состояния обследуемого и оценить отдельные стороны его организма, однако ему присущи следующие основные недостатки.

Как сам комплекс измеряемых показателей активной фазы диагностики, так и реализуемый характер тестовых воздействий (их вид, интенсивность и динамика осуществления) не позволяют достоверно определить физическое состояние и резервные возможности организма и не обеспечивают требуемую информативность диагностики.

Это объясняется тем, что, во-первых, активная фаза диагностики в известном способе не предполагает и не предписывает осуществления присущих ему тестовых воздействий, следующих в виде единого комплекса и в определенной последовательности с фиксированными паузами или без таковых, а отсутствие учета состояния организма обуславливает и недостоверность результатов последующего тестирующего воздействия, т.к. игнорирует динамику релаксационных процессов в течение самой фазы активной диагностики и, следовательно, не выявляет адаптивных возможностей организма. Во-вторых, практика проведения функциональной диагностики физического состояния и сопоставление полученных результатов с результатами последующих наблюдений за состоянием организма тестируемого свидетельствует о том, что информация, полученная в результате осуществления перечисленных присущих известному способу тестирующих воздействий, не позволяет достоверно судить о целом ряде показателей, реально характеризующих физическое состояние организма человека, а именно оценить состояние его сердечно-сосудистой системы и аэробные возможности, что также снижает информативность и достоверность диагностики.

Кроме того, тестовые воздействия и измеряемые показатели восстановительной фазы предполагают определение реакции организма на физические воздействия, характер которых отличен от характера тестовых воздействий, осуществляемых в активной фазе диагностики. Данное обстоятельство также снижает достоверность оценки физического состояния и резервных возможностей человека, так как при этом игнорируются (не учитываются) особенности кумулятивной реакции организма на комбинированное воздействие, осуществляемое в активной фазе диагностики, что собственно и является искомым результатом, с учетом того, что именно комплекс активной фазы должен обеспечивать проявление и регистрацию таких показателей, совокупность которых адекватно отражает физическое состояние и резервные возможности организма.

И наконец, классификация результатов диагностики также представляется достаточно субъективной как в силу того, что присваиваемое количество баллов производится без учета особенностей факторов, отмеченных выше при анализе активной и восстановительной фаз диагностики, так и в силу отсутствия должного физиологического обоснования количества баллов по большинству физических показателей, измеряемых при диагностике.

Известный способ также не позволяет:

- обеспечить оценку индивидуального индекса физического состояния;

- выдать нормативные показатели идеального психофизического состояния с учетом возраста, пола, веса и роста, разработанные экспертами Всемирной организации здравоохранения и обеспечить их сравнение с индивидуальными;

- выдать показатели жизненно важных физиологических систем своего организма, а именно: состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, общую работоспособность, аэробные возможности организма, соотношение веса и роста, уровень развития мышечной системы и ряда двигательных качеств;

- получить рекомендации по индивидуальному двигательному режиму.

Известный способ не позволяет получить интегральный числовой показатель физического здоровья и наличия (или отсутствия) резервных возможностей организма человека - индивидуальный индекс физического состояния, оцениваемый с помощью компьютерной программы по 6-балльной шкале (от 0,5 до 6,0), позволяющей оценивать в единой шкале как конкретного человека, так и сравнивать между собой отдельных людей, коллективы, регионы.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ оценки резервов физического здоровья и работоспособности населения (патент РФ №2147208, кл. А61В 5/02, опубл. 2000 г.), заключающийся в пассивной, активной и восстановительной фазах диагностики и алгоритмов оценки медико-физиологических показателей организма на основе возрастных статистических моделей здоровья, при этом

на фазе пассивной диагностики определяют: массу тела, рост, тип телосложения; частоту пульса в покое; артериальное давление крови в покое; жизненную емкость легких,

на фазе активной диагностики строго последовательно измеряют:

изменение ЧСС в 3-минутном тесте релаксации в положении сидя с помощью кардиомонитора; устойчивость организма к гипоксии с максимально произвольной задержкой дыхания на вдохе; адаптационную реакцию ЧСС в тесте Руфье с 30 приседаниями за 45 секунд и через 1 мин восстановления с помощью кардиомонитора; скорость зрительно-двигательной реакции в тесте с захватом кистью падающей линейки; функциональную подвижность позвоночника в тесте с наклоном вперед в положении сидя и фиксацией на 2 секунды пальцев рук в максимально удаленной точке на измерительной шкале; функцию управления сложнокоординационными движениями, определяемую в тесте с последовательным бросанием с расстояния 3 метров и ловлей 6 теннисных мячей, отскочивших от стены; функциональную работоспособность группы мышц рук, плечевого пояса и спины, оцениваемую в тесте с максимально возможным отжиманием от пола за 30 секунд; функциональную работоспособность группы мышц брюшного пресса, оцениваемую в тесте с максимально возможным количеством движений из положения лежа в положение сидя, с обхватом коленей руками за 30 секунд; общую физическую работоспособность и функциональные резервы кардиореспираторной системы, определяемую в тесте с последовательным нашагиванием по 3 минуты на две разновысокие платформы и непрерывной регистрацией ЧСС с помощью кардиомонитора,

на восстановительных фазах диагностики определяют:

величину ЧСС через 1 мин восстановления после теста Руфье;

исходную ЧСС перед выполнением очередного функционально-нагрузочного теста; величину ЧСС через 1 мин восстановления после 6-минутного шагового теста на разновысоких платформах, при этом все регистрируемые в диагностике показатели организма человека переводят в числовые индексы на основе соответствующих оценочных рейтинговых шкал и таблиц весовых коэффициентов их значимости в соответствующей возрастой группе и сравнивают с величинами диапазонов нормы из возрастной статистической модели физического здоровья, производят суммирование весовых коэффициентов отдельных медико-физиологических показателей, образуя интегральный индекс физического здоровья и работоспособности человека в баллах универсальной возрастной шкалы, при этом резервы здоровья и работоспособности человека оценивают как «отлично» с уровнем в 5,1-6,0 баллов, как «хорошо» с уровнем в 4,1-5,0 баллов, как «удовлетворительно» при 3,1-4,0, как «неудовлетворительно» с уровнем 3,1-3,0, «плохо» - 1,4-2,0, и «очень плохо» - 0,5-1,3 балла.

Известный способ имеет недостаточную точность оценки уровня резервов здоровья и работоспособности человека, так как не учитывает мотивационную составляющую при оценке.

Кроме того, отсутствие строгой регламентации последовательности процедур не позволяет в ходе оценки обеспечивать достаточную релаксацию отдельных подсистем человека, что снижает точность оценки.

Задачей настоящего способа является учет влияния строгого регламентирования последовательности выполнения тестов и времени их выполнения, а также влияния мотивации при выполнении тестов.

Технический результат состоит в повышении точности оценки резервов здоровья и работоспособности населения.

Результат достигается тем, что в способе оценки резервов здоровья и работоспособности человека, заключающемся в пассивной, активной и восстановительной фазах диагностики и алгоритмов оценки медико-физиологических показателей организма на основе возрастных статистических моделей здоровья, при этом на фазе пассивной диагностики определяют: массу тела, рост, тип телосложения; частоту пульса в покое;

артериальное давление крови в покое; жизненную емкость легких,

на фазе активной диагностики строго последовательно измеряют:

изменение ЧСС в 3-минутном тесте релаксации в положении сидя с помощью кардиомонитора; устойчивость организма к гипоксии с максимально произвольной задержкой дыхания на вдохе; адаптационную реакцию ЧСС в тесте Руфье с 30 приседаниями за 45 секунд и через 1 мин восстановления с помощью кардиомонитора; скорость зрительно-двигательной реакции в тесте с захватом кистью падающей линейки;

функциональную подвижность позвоночника в тесте с наклоном вперед в положении сидя и фиксацией на 2 секунды пальцев рук в максимально удаленной точке на измерительной шкале; функцию управления сложнокоординационными движениями, определяемую в тесте с последовательным бросанием с расстояния 3 метров и ловлей 6 теннисных мячей, отскочивших от стены; функциональную работоспособность группы мышц рук, плечевого пояса и спины, оцениваемую в тесте с максимально возможным отжиманием от пола за 30 секунд; функциональную работоспособность группы мышц брюшного пресса, оцениваемую в тесте с максимально возможным количеством движений из положения лежа в положение сидя, с обхватом коленей руками за 30 секунд;

общую физическую работоспособность и функциональные резервы кардиореспираторной системы, определяемую в тесте с последовательным нашагиванием по 3 минуты на две разновысокие платформы и непрерывной регистрацией ЧСС с помощью кардиомонитора,

на восстановительных фазах диагностики определяют: величину ЧСС через 1 мин восстановления после теста Руфье; исходную ЧСС перед выполнением очередного функционально-нагрузочного теста; величину ЧСС через 1 мин восстановления после 6-минутного шагового теста на разновысоких платформах, при этом все регистрируемые в диагностике показатели организма человека переводят в числовые индексы на основе соответствующих оценочных рейтинговых шкал и таблиц весовых коэффициентов их значимости в соответствующей возрастой группе и сравнивают с величинами диапазонов нормы из возрастной статистической модели физического здоровья, производят суммирование весовых коэффициентов отдельных медико-физиологических показателей, образуя интегральный индекс физического здоровья и работоспособности человека в баллах универсальной возрастной шкалы, при этом резервы здоровья и работоспособности человека оценивают как «отлично» с уровнем в 5,1-6,0 баллов, как «хорошо» с уровнем в 4,1-5,0 баллов, как «удовлетворительно» при 3,1-4,0, как «неудовлетворительно» с уровнем 3,1-3,0, «плохо» - 1,4-2,0, и «очень плохо» - 0,5-1,3 балла,

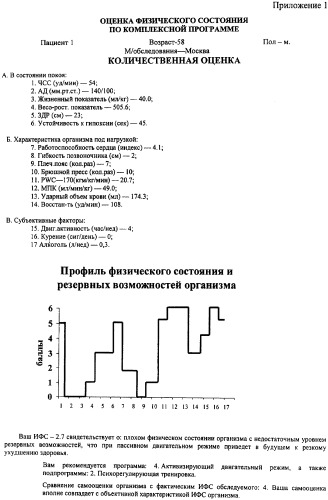

осуществляют тестирование при строгой последовательности выполнения 8 функционально-нагрузочных тестов и регламентированных восстановительных фаз между ними (не более 2-3 мин), что контролируется по секундномеру и кардиомонитору, обеспечивают мотивацию для обследуемого за счет сопровожения экранной демонстрации теста анимационным субъектом, используют контролируемые медико-физиологические показатели организма для людей разного пола и возраста и единообразных (по сигмальным отклонениям оценочных диапазонов) для всех показателей, а также детализированным по возрастам таблиц весовых коэффициентов в интегральной оценке резервов здоровья и работоспособности человека в возрасте 6-60 лет, результаты диагностики человека отображают в виде паспорта физического здоровья с числовой и графической оценкой каждого медико-физиологического показателя и интегральной оценкой состояния организма и уровня физической работоспособности.

Согласно предлагаемому способу проводится тестирование по трем основным направлениям:

1. Физическое развитие и функционально-соматические показатели (рост, вес, АД, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), задержка дыхания, пульс покоя и релаксации).

2. Функциональные возможности кардиореспираторной системы и основные параметры ее работоспособности (Руффье, PWC 150, 170).

3. Показатели двигательных качеств (координация, силовая выносливость, зрительно-двигательная реакция, гибкость).

Из многообразия показателей состояния организма обследуемого согласно предлагаемому способу включают лишь те, которые являются наиболее информативными и получили широкое распространение в практике массового обследования населения и охватывают важнейшие свойства здоровья человека. К числу таких показателей согласно настоящему способу относятся следующие: весоростовой коэффициент; пульс в покое (частота сердечных сокращений - ЧСС); артериальное давление (АД, систолическое, диастолическое давление); жизненный показатель (жизненная емкость легких - ЖЕЛ);

устойчивость к гипоксии (гипоксическая проба Штанге); зрительно-двигательная реакция (ЗДР); адаптивность сердечно-сосудистой системы; гибкость позвоночника; силовая выносливость мышц рук и плечевого пояса; силовая выносливость мышц брюшного пресса; координированность движений; общая работоспособность; потребление кислорода; ударный объем крови; минутный объем кровообращения; максимальная легочная вентиляция; восстановление пульса; способность к релаксации.

На основании этих показателей рассчитываются известные интегральные характеристики, в частности рассчитывается индивидуальный индекс физического состояния (ИФС) организма человека (Фудин Н.А. Комплексная программа оценки состояния здоровья и функциональных возможностей организма человека. - М.: АРиНА, 1996).

Индивидуальный индекс физического состояния организма обследуемого согласно настоящему способу определяется с помощью разработанной оценочной шкалы, которая используется также и для оценки отдельных физиологических параметров, отражающих потенциал функциональных систем организма. Нормативно-оценочная таблица для каждого измеренного или вычисленного показателя ориентирована на физические особенности возраста и пола обследуемых, выражая каждый показатель человека значением баллов по шестиуровневой шкале. Такой подход позволяет сопоставлять в единой относительной системе измерений все категории населения для оценки уровня физического состояния и резервных возможностей организма человека. Способ расчета индивидуального индекса физического состояния (ИФС) построен на использовании системы весовых коэффициентов для каждого из измеренных психофизических параметров.

Числовые весовые коэффициенты - аналоги психофизических параметров определены на основе факторного анализа и экспертной оценки для возрастных категорий населения.

Рассмотрим реализацию предлагаемого способа и порядок получения применяемых в способе показателей в пассивной, активной и восстановительной фазах диагностики.

Определение весоростового коэффициента.

Метод расчета коэффициента и нормативно-оценочные таблицы строятся на определении количества граммов веса тела на 1 см его роста. Точность оценки будет выше, если учитывать тип сложения организма человека - нормостенический, астенический или гиперстенический. С учетом этих особенностей разработаны нормативные таблицы веса тела для людей разного роста, пола и возраста.

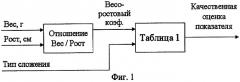

В настоящей программе используются весоростовые коэффициенты, предложенные в (Орлов В.А. и др. Комплексная программа оценки состояния здоровья и функциональных возможностей организма человека. - М.: АРиНА, М., 1996). Эти коэффициенты представлены в табл.1.

Алгоритм определения качественной оценки весоростового показателя (фиг.1) для конкретного человека в компьютерной программе заключается в прямом переборе коэффициентов таблицы в зависимости от пола и типа сложения организма. Коэффициент таблицы рассчитывается путем деления веса человека в граммах на его рост в сантиметрах.

Пульс в покое (частота сердечных сокращений - ЧСС).

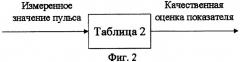

Этот показатель имеет значение в оценке состояния сердца и сосудистой системы. Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое подсчитывается пальпаторно за 1 мин на лучевой или височной артерии в положении сидя после 5-минутного спокойного отдыха. Чем реже пульс, тем эффективнее работа сердца. При ЧСС 75 уд./мин продолжительность одного сердечного цикла в среднем составляет 0,8 с, из которых 0,3 с приходятся на сокращение желудочков и 0,5 с - на их расслабление и отдых. Хорошо тренированное сердце в покое сокращается 40-50 раз за 1 мин, обеспечивая оптимальное кровообращение и удлиняя паузу отдыха и восстановления для самой сердечной мышцы. Детренированное сердце с ослабленной сердечной мышцей, как правило, характеризуется повышенной частотой сокращений в покое. На этом признаке основана простейшая оценка функционального состояния сердца. В предлагаемом способе весь диапазон возможных значений ЧСС в покое разделен на 6 зон, каждая из которых имеет качественную оценку (табл.2).

Алгоритм определения качественной оценки пульса в покое (фиг.2) заключается в последовательном переборе граничных значений ЧСС для конкретной качественной оценки в зависимости от измеренного значения показателя ЧСС и зависимости от пола и возраста обследуемого человека.

Артериальное давление.

Артериальное давление (АД) в покое измеряется стандартным методом на плечевой артерии в положении сидя после 5 мин спокойного отдыха. Показатели АД характеризуют состояние системы кровообращения и, в частности, общее периферическое сопротивление кровотоку. Прямые измерения давления крови в разных сосудах показывают, что в крупных и средних артериях давление крови падает всего на 10%, а в артериолах и каппиллярах - на 85%. Это означает, что 10% энергии, затрачиваемой желудочками сердца на изгнание крови, расходуется на ее передвижение в крупных сосудах, а 85% - на движение крови в артериолах и капиллярах.

Хорошо развитая капиллярная сеть (сумма диаметров всех капилляров примерно в 500-600 раз больше диаметра аорты) обеспечивает оптимальное кровообращение, в то время как блокирование определенной части капиллярной сети приводит к избыточному периферическому сопротивлению для кровотока, повышению АД и излишней механической нагрузке на сердце.

У взрослых здоровых людей максимальное АД в покое составляет 105-120 мм рт.ст. С возрастом максимальное АД повышается на 5-10%. Минимальное АД у взрослых людей в среднем равно 60-80 мм рт.ст. Пульсовое давление или пульсовая разность составляет 35-50 мм. Различий в нормах АД у мужчин и женщин нет, однако большинством авторов выделяются возрастные нормативы АД.

Для определения должной индивидуальной нормы АД в данной работе используется следующая форма (Дубровский В.И. Спортивная медицина. - М.: ВЛАДОС, 1999):

мужчины:

АДмакс=109+0,5·возраст+0,1·масса тела;

АДмин=74+0,1·возраст+0,15·масса тела;

женщины:

АДмакс=102+0,7·возраст+0,15·масса тела;

АДмин=78+0,17·возраст+0,15·масса тела.

Как видно из формул, алгоритм определения индивидуальной нормы АД достаточно прост, для его вычисления требуется знать возраст и массу тела обследуемого. В данном способе качественная оценка артериального давления в покое производится по шестибальной шкале (табл.3).

Алгоритм определения качественной оценки показателя артериального давления (фиг.3) также основан на прямом переборе и сравнении нормативных и измеряемых значений показателя с учетом возраста обследуемого, однако перебор здесь несколько сложнее и потребует большего времени, поскольку нормативы представляют собой структуру из двух показателей (верхнее и нижнее значения артериального давления).

Жизненный показатель.

Жизненный показатель определяется после измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с помощью спирометра (водяного или механического). Вычисления проводятся посредством деления величины ЖЕЛ в миллилитрах на массу тела в килограммах. Недостаточно развитый легочный аппарат с малым дыхательным объемом может служить одной из причин плохого кислородного обеспечения организма уже при незначительной физической нагрузке. При длительном отсутствии физических нагрузок межреберные и другие мышцы, обеспечивающие дыхательные движения, снижают свою работоспособность и не раскрывают альвеолярную площадь в полном объеме. В этих условиях часть незадействованных альвеол легочной паренхемы перестают выполнять свою функцию. При отсутствии физических нагрузок постепенно снижается объем легких и жизненный показатель, что приводит к снижению эффективности газообмена и недостатку кислорода даже при легких физических нагрузках. В табл.4 приведена шестиуровневая шкала оценки жизненного показателя для людей различного возраста и пола. На фиг.4 представлен алгоритм определения качественной оценки показателя ЖЕЛ.

Устойчивость к гипоксии.

Гипоксическая проба (проба Штанге) заключается в произвольно-максимальной задержке дыхания, которая выполняется в положении сидя без предшествующей гипервентиляции. Обследуемый делает глубокий вдох, слегка выдыхает и на этом прекращает дыхание на максимально возможное время. Интерпретация отдельно рассматриваемого показателя задержки дыхания затруднена, поскольку она зависит от таких субъективных факторов, как волевые качества человека и чувствительность хеморецепторов к изменениям напряжения углекислого газа в крови. Однако в совокупности с АД, ЧСС, жизненным показателем и весоростовым индексом гипоксическая проба несет достаточно объективную информационную нагрузку в оценке состояния здоровья человека. При построении алгоритма получения качественной оценки в данной работе используется нормативно-оценочная шестибальная шкала (табл.5). Алгоритм определения качественной оценки показателя представлен на фиг.5.

Зрительно-двигательная реакция.

Зрительно-двигательная реакция оценивается в тесте с захватом падающей линейки. Испытуемый стоит с вытянутой вперед на уровне плеча рукой. Исследователь устанавливает линейку длиной 40 - 50 см нулевой отметкой на уровне указательного и большого пальцев испытуемого. При готовности обоих к тесту линейка неожиданно отпускается и начинает падать вертикально вниз. Испытуемый, увидев падение линейки, должен среагировать и поймать ее движением одной лишь кисти. Расстояние, которое преодолеет падающая линейка, покажет величину зрительно-двигательной реакции. Тест повторяется трижды. Фиксируется лучший результат. В табл.6 приведена шестибальная оценочная шкала для данного теста, которая базируется на статической обработке результатов собственных массовых обследований взрослого населения.

Гибкость пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Гибкость пояснично-крестцового отдела позвоночника измеряется в тесте с наклоном вперед из положения стоя на гимнастической скамейке с фиксацией пальцами рук в течение двух секунд возможной нижней точки на измерительной линейке. Во время наклона сгибание коленей не допускается. Нулевая отметка линейки устанавливается на уровне скамейки. Если испытуемый не достает до нулевой отметки, его гибкость оценивается количеством сантиметров со знаком минус (-). При хорошей подвижности в пояснично-крестцовых отделах позвоночника результат выражается в сантиметрах со знаком плюс (+). Гибкость в этом тесте отражает физическое состояние пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также растянутость связок и мышечного аппарата задней поверхности спины и нижних конечностей. У людей, выполняющих работу в условиях гиподинамии и не занимающихся физическими упражнениями, довольно часто отмечается выраженное ограничение гибкости указанного отдела позвоночника, что повышает риск заболевания остеохондрозом, пояснично-крестцовым радикулитом, а также другими хроническими заболеваниями. В табл.7 представлены результаты массовых обследований взрослых людей в возрасте от 30 до 55 лет, занятых в различных сферах производства и управления, деятельность которых протекает в условиях гиподинамики. Шестибалльная шкала позволяет выполнять качественную оценку гибкости позвоночника, растянутости связок и мышечного аппарата. На фиг.6 представлен алгоритм определения качественной оценки показателя гибкости позвоночника.

Силовая выносливость мышц рук и плечевого пояса.

Силовая выносливость мышц рук и плечевого пояса измеряется количеством отжиманий от пола, выполненных за 30 с. Мужчины отжимаются со строго прямым телом, касаясь пола лишь носками ног и ладонями рук. Женщины отжимаются, опираясь на пол коленями. В табл.8 представлена используемая в способе оценочная шкала для мужчин и женщин.

На фиг.7 представлен алгоритм определения качественной оценки силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса.

Силовая выносливость мышц брюшного пресса.

Силовая выносливость мышц брюшного пресса определяется количеством выполненных за 30 с движений из положения лежа на спине с вытянутыми за головой руками в положение сидя в группировке с обхватом коленей ног двумя руками. В табл.9 представлена оценочная шкала, используемая в данном способе. На фиг.8 представлен алгоритм определения качественной оценки силовой выносливости мышц брюшного пресса.

Координированность движений.

Координированность движений (ловкость) определяется в тесте с бросанием в стену в обозначенный круг диаметром 50 см и ловлей отскочивших от стены мячей на расстоянии 3 м. Испытуемый последовательно бросает 6 мячей в стену на уровне 2-3 м от пола и ловит отскакивающие мячи, три раза левой и три - правой рукой. Шкала качественной оценки результатов тестирования координированности движений, используемая в данном способе, приведена в табл.10. На фиг.9 представлен алгоритм определения качественной оценки показателя координированности движений.

Восстанавливаемость пульса (в пробе Руффье).

Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, сидя, после 5-минутного отдыха (P1). Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 с (под метроном) с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища.

Физическая работа, выполняемая человеком за 30 приседаний, зависит от его роста и амплитуды вертикального перемещения части своего тела (около 80%) и в расчете на 1 кг веса составляет от 13 до 18 кгм/кг за 45 с. Например, человек с весом тела в 75 кг при выполнении 30 приседаний за 45 с совершит физическую работу в 975-1350 кгм.

Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (P2) в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3).

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле:

и классифицируется по табл.11.

Высокий уровень резервных возможностей сердечно-сосудистой системы обеспечивает выполнение данной тестовой нагрузки преимущественно за счет увеличения ударного объема крови при незначительном увеличении частоты пульса, в то время как детренированное сердце и сосуды приведут к учащению ЧСС и замедленному восстановлению пульса после нагрузки, что будет сопровождаться высоким индексом Руффье. На фиг.10 представлен алгоритм определения качественной оценки показателя восстанавливаемости пульса (в пробе Руффье).

Общая работоспособность.

Это один из важнейших компонентов состояния здоровья человека. В мировой практике разработано большое количество различных тестовых программ для интегральной оценки этих параметров. Наиболее точные и совершенные программы реализуются в лабораторных условиях с использованием велоэргометров и бегущих дорожек с автоматическим регулированием мощности нагрузки и измерением реакции функциональных систем организма. Оценка показателей физической работоспособности человека при пульсе 130, 150 или 170 уд./мин, а также определение максимальной аэробной мощности через измерение максимального уровня потребления кислорода позволяет с высокой точностью оценить состояние физиологических систем организма, наличие резервных возможностей (или их отсутствие), прежде всего сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной систем.

Для массовых обследований населения часто используется Гарвардский степ-тест с нашагиванием на ступеньку, а также различные его модификации. В предлагаемом способе используется девятиминутный шаговый тест с последовательным подъемом в течение 3 мин на каждую из трех ступенек высотой: 20, 30 и 40 см. Для женщин высота ступенек соответственно составляет 10, 20 и 30 см.

Процедура тестирования заключается в том, что исследуемый выполняет в течение 3 мин подъем на 1-ю ступеньку, самую низкую. Сразу же после окончания подсчитывается ЧСС за 10 с. Затем без паузы продолжается нашагивание в течение 3 мин на 2-ю ступеньку. Вновь подсчитывается пульс за 10 с, после чего без паузы выполняется подъем на 3-ю ступеньку. После окончания подсчитывается ЧСС. Показатели ЧСС переводятся в число уд./мин. Темп нашагивания на ступеньку постоянный - 30 подъемов за 1 мин. Для сохранения темпа выполнения упражнений используется метроном.

Расчет по мощности нагрузки при нашагивании на ступеньках осуществляется по формуле, предложенной П.М.Амосовым

N=M·Н·Т·1,33,

где N - мощность нагрузки при нашагивании на ступеньку в кгм/мин;

М - масса тела в кг;

Н - высота ступеньки в метрах;

Т - количество подъемов на ступеньку за 1 мин;

1,33 - поправочный коэффициент с учетом работы, выполняемой при спуске со ступеньки.

Общая характеристика 9-минутного шагового теста для мужчин на ступеньках 20, 30 и 40 см в темпе 30 раз за 1 мин (на каждой ступеньке по 3 мин) приведена в табл.12. Расчеты данной таблицы выполнены для человека с массой в 70 кг. Как видно из таблицы, мощность тестовой нагрузки составила: на ступеньке 20 см - 578 кгм/мин, 30 см - 838 кгм/мин и 40 см - 1157 кгм/мин. Суммарный объем работы за 9 мин нашагивания (все три ступеньки) составляют 7719 кгм. Максимальные величины ЧСС при последовательном нашагивании на каждую из трех ступенек составляют соответственно 137, 162 и 175 уд./мин. Потребление кислорода на ступеньке 20 см равнялось 1,64 л/мин; на 30 см - 2,10 л/мин; на ступеньке 40 см - 2,5 л/мин.

Расчеты выполнены для массы тела в 70 кг.

N - мощность работы (кгм/мин);

ЧСС - частота сердечных сокращений (уд./мин);

ПО2 - потребление кислорода (л/мин);

МОК - минутный объем кровотока (л/мин);

ЛВ - легочная вентиляция (л/мин).

Для доставки необходимого количества кислорода к работающим мышцам и органам испытуемые должны были осуществлять достаточно интенсивную вентиляцию легких, которая на ступеньке 30 см составляла в среднем 75-80 л/мин, а на ступеньке 40 см - 90-95 л/мин. Используя представленные в литературе формулы зависимости мощности нагрузки, ЧСС, потребления кислорода и минутного объема кровотока, были определены средние величины сердечной производительности и ударного объема крови на каждой из трех ступенях теста.

В табл.13 приведены аналогичные характеристики шестиминутного шагового теста на ступеньках для женщин.

У нетренированных взрослых людей выполнение шагового теста на ступеньках может сопровождаться повышенной частотой пульса уже на первой или второй ступеньке. В этом случае предлагается ориентироваться на рекомендации академика А. Н. Амосова и прекращать дальнейшую тестовую нагрузку при достижении 80% от предлагаемого возрастного максимума ЧСС. Расчетный возрастной максимум ЧСС и уровень 80%, допустимый при шаговом трехступенчатом тесте, приведен в табл.14.

Физиологическая информация, получаемая при проведении предлагаемого теста, представляет широкие возможности для исследователей. Учитывая, что в ступенчато-нарастающей нагрузке между мощностью выполняемой работы, потреблением кислорода и частотой сердечных сокращений (до уровня ЧСС=75-80% от индивидуаль