Композиция электроосаждаемого покрытия, содержащая циклический гуанидин

Иллюстрации

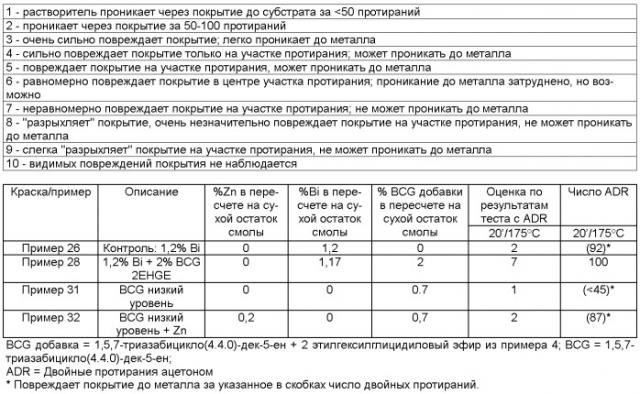

Показать всеИзобретение относится к композиции электроосаждаемого покрытия и субстрату с покрытием из композиции электроосаждаемого покрытия. Композиция электроосаждаемого покрытия содержит циклический гуанидин и полимер, содержащий функциональную группу. В композиции указанный полимер содержит функциональную группу, которая реагирует с указанным циклическим гуанидином, и указанная функциональная группа включает эпоксидную группу. В композиции полимер с указанным циклическим гуанидином образует продукт реакции. Указанный циклический гуанидин представляет собой 1,5,7-триазабицикло[4.4.0]дек-5-ен. Использование циклического гуанидина в указанной композиции может сократить и/или полностью устранить необходимость применения металлических катализаторов, таких как олово и/или висмут. Изобретение позволяет создать покрытие, придающее субстрату коррозионную стойкость, износостойкость, стойкость к повреждениям от удара, огнестойкость и теплостойкость, химстойкость, устойчивость к действию УФ-света, структурную целостность. 4 н. и 64 з.п. ф-лы, 33 пр.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение направлено на композицию электроосаждаемого покрытия, включающую циклический гуанидин.

Предшествующий уровень техники

Оксиды диалкилолова традиционно использовались в качестве катализаторов отверждения для электроосаждаемых покрытий. Однако в ряде стран на применение оксидов диалкилолова наложен ряд законодательных ограничений в целях защиты окружающей среды. Поэтому вместо оксида диалкилолова в качестве катализатора отверждения для электроосаждаемых покрытий все чаще стал использоваться висмут. Но применение висмута как катализатора отверждения связано с рядом недостатков. Например, висмут зачастую менее эффективен как катализатор в различных композициях для электроосаждения по сравнению с оксидом диалкилолова. Более того, в будущем с применением висмута в качестве катализатора отверждения могут возникнуть проблемы, связанные с его стоимостью и доступностью. Таким образом, существует потребность в альтернативном катализаторе для использования в электроосаждаемом покрытии. Более того, существует также потребность в электроосаждаемом покрытии, которое, в основном, не содержит олова.

Сущность изобретения

Настоящее изобретение направлено на композицию электроосаждаемого покрытия, включающую циклический гуанидин.

Подробное описание изобретения

В контексте описания, если нет конкретной ссылки на что-либо иное, все цифровые данные, обозначающие значения, диапазоны, количества или процентное содержание, следует читать вкупе с предваряющим их словом "примерно, около", даже если это слово не указано. Более того, следует заметить, что термины и/или фразы во множественном числе включают их эквиваленты в единственном числе и наоборот. Например, "циклический гуанидин", "полимер", "агент сшивания" и любой другой компонент относится к одному или более из этих компонентов.

При ссылке на любой диапазон цифровых значений имеется в виду, что эти диапазоны включают всякое и каждое целое и/или дробное число, входящее в указанный диапазон, ограниченный минимумом и максимумом.

В контексте описания термин "полиол" или его варианты в широком смысле относится к материалу, молекула которого содержит в среднем две или более гидроксильных групп.

В контексте описания термин "полимер" относится в широком смысле к преполимерам, олигомерам и к гомополимерам и сополимерам. Следует заметить, что префикс "поли-" обозначает два или более.

Как указывалось выше, настоящее изобретение направлено на композицию электроосаждаемого покрытия, включающую циклический гуанидин. Следует иметь в виду, что "гуанидин" относится к соединению, к его части и/или остатку, имеющим следующую общую структуру:

в которой каждый из R1, R2, R3, R4, R5 (т.е. заместителей структуры (I)) может включать водород (цикло)алкильную, арильную, ароматическую, металлоорганическую, полимерную структуру или совместно могут образовать циклоалкильную, арильную или ароматическую структуру и в которой R1, R2, R3, R4 и R5 могут быть одинаковыми или различными. В контексте настоящего описания "(цикло)алкильный" относится как к алкилу, так и к циклоалкилу. Если указывается, что любые из R групп "совместно могут образовать (цикло)алкильную, арильную и/или ароматическую группу", то это означает, что любые две соседние R группы связываются друг с другом с образованием циклической формы, такой как кольца в структурах (II)-(V) [см. ниже].

Необходимо заметить, что в некоторых вариантах воплощения изобретения двойная связь между атомом углерода и атомом азота, показанная в структуре (I), может располагаться между атомом углерода и другим атомом азота структуры (I). Соответственно различные заместители структуры (I) могут присоединяться по месту разных атомов азота в зависимости от местоположения двойной связи в структуре.

В определенных вариантах циклический гуанидин включает гуанидин структуры (I), в которой две или более R групп структуры (I) совместно образуют одно или более колец. Другими словами, в определенных вариантах циклический гуанидин содержит ≥1 кольца. Например, циклический гуанидин может представлять собой либо моноциклический гуанидин (1 кольцо), как показано ниже в структурах (II) и/или (III), либо циклический гуанидин может быть полициклическим (≥2 колец), как показано ниже в структурах (IV) и (V).

Каждый заместитель структур (II) и/или (III), R1-R7, может включать водород, (цикло)алкильную, арильную, ароматическую, металлоорганическую, полимерную структуру или совместно могут образовать циклоалкильную, арильную или ароматическую структуру, в которой R1-R7 могут быть одинаковыми или различными. Равным образом, каждый заместитель структур (IV) и (V), R1-R9, может быть водородом, алкильной, арильной, ароматической, металлоорганической, полимерной структурой или совместно могут образовать циклоалкильную, арильную или ароматическую структуру, в которой R1-R9 могут быть одинаковыми или различными. Более того, в некоторых вариантах структур (II) и/или (III) определенные комбинации R1-R7 могут быть частью одной и той же кольцевой структуры. Например, R1 и R7 структуры (II) могут образовать часть однокольцевой структуры. Более того, надо понимать, что в некоторых вариантах может выбираться любая комбинация заместителей (R1-R7 структур (II) и/или (III), а также R1-R9 структур (IV) и/или (V)) при условии, что эти заместители не окажут существенного влияния на каталитическую активность циклического гуанидина.

В определенных вариантах воплощения каждое кольцо в циклическом гуанидине состоит из ≥5 членов. Например, циклический гуанидин может быть 5-членным кольцом, 6-членным кольцом или 7-членным кольцом. В контексте настоящего описания термин "член" относится к атому, расположенному в кольцевой структуре. Соответственно 5-членное кольцо будет содержать 5 атомов в кольцевой структуре ("n" и/или "m"=1 в структурах (II)-(V)), 6-членное кольцо будет содержать 6 атомов в кольцевой структуре ("n" и/или "m"=2 в структурах (II)-(V)), а 7-членное кольцо будет содержать 7 атомов в кольцевой структуре ("n" и/или "m"=3 в структурах (II)-(V)). Понятно, что, если циклический гуанидин содержит ≥2 колец (например, структуры (IV) и (V)), то число членов в каждом кольце циклического гуанидина может быть либо одинаковым, либо разным. Например, одно кольцо может быть пятичленным кольцом, в то время как другое кольцо может быть шестичленным. Если циклический гуанидин содержит ≥3 колец, то в дополнение к комбинациям, перечисленным в предыдущем предложении, число членов в первом кольце циклического гуанидина может отличаться от числа членов в любом другом кольце циклического гуанидина.

Следует также иметь в виду, что в определенных вариантах циклического гуанидина атомы азота структур (II)-(V) могут включать также присоединенные к ним дополнительные атомы. Более того, в некоторых вариантах циклический гуанидин может быть либо замещенным, либо незамещенным. Например, в контексте описания термин "замещенный" применительно к циклическому гуанидину относится в определенных вариантах к циклическому гуанидину, в котором R5, R6 и/или R7 структур (II) и/или (III) и/или R9 структур (IV) и/или (V) не является водородом. В контексте описания термин "незамещенный" применительно к циклическому гуанидину в определенных вариантах относится к циклическому гуанидину, в котором R1-R7 структур (II) и/или (III) и/или R1-R9 структур (IV) и/или (V) является водородом. В некоторых вариантах замещенный циклический гуанидин является 1,5,7-триазабицикло[4.4.0]дек-5-еном.

Удивительным образом было установлено, что циклический гуанидин сам является катализатором (например, катализатором отверждения) для композиции электроосаждаемого покрытия. Поэтому введение циклического гуанидина в композицию электроосаждаемого покрытия может сократить и/или полностью устранить необходимость применения металлических катализаторов, таких как олово и/или висмут, в композиции электроосаждаемого покрытия.

В некоторых вариантах циклический гуанидин настоящего изобретения применяется в комбинации с металлом, например, с ионами металла, которые могут добавляться в композицию электроосаждаемого покрытия. Металлы, которые могут использоваться в комбинации с циклическим гуанидином, включают (но их перечень не ограничивается только названными здесь) висмут, олово, цинк, цирконий, титан, марганец, вольфрам, иттрий, молибден, лантан, кобальт, церий, магний или их комбинации. Следует заметить, что в настоящем изобретении могут также использоваться оксиды и/или соли металлов, перечисленных в предыдущем предложении, а также органо-функционализированный материал, содержащий один из металлов. Более того, должно быть понятно, что некоторые виды металлов сами являются катализаторами и поэтому могут действовать как сокатализаторы с циклическим гуанидином. Следовательно, количество металлического катализатора в композиции электроосаждаемого покрытия может быть снижено за счет использования циклического гуанидина в комбинации с металлом.

В некоторых вариантах воплощения композиция электроосаждаемого покрытия содержит ≥0,01% или ≥0,2% мас. циклического гуанидина в пересчете на общую массу сухого остатка смолы в композиции электроосаждаемого покрытия. В других вариантах композиция электроосаждаемого покрытия содержит ≤7% или ≤4%, или ≤2% мас. циклического гуанидина в пересчете на общую массу сухого остатка смолы в композиции электроосаждаемого покрытия. В определенных вариантах воплощения количество циклического гуанидина, присутствующее в композиции электроосаждаемого покрытия, может варьировать в пределах любой комбинации значений, перечисленных в предыдущих предложениях, включая сами вышеуказанные значения. Например, в определенных вариантах композиция электроосаждаемого покрытия содержит от 0,6% до 2,0% мас. циклического гуанидина в пересчете на общую массу сухого остатка смолы в композиции электроосаждаемого покрытия.

Как подробнее обсуждается ниже, циклический гуанидин, описанный в предшествующих параграфах, может вводиться в композицию электроосаждаемого покрытия многими способами. Например, циклический гуанидин может (i) вводиться как добавка к композиции электроосаждаемого покрытия; (ii) вводиться в основной пленкообразующий полимер (в связующую основу) композиции электроосаждаемого покрытия; (iii) вводиться в вододиспергируемый полимер связующего компонента для растирания пигментов/красок композиции электроосаждаемого покрытия; (iv) использоваться для блокирования агента отверждения в композиции электроосаждаемого покрытия; (v) вводиться в какую-то часть противократерной добавки; (vi) вводиться в микрогель и/или (vii) использоваться в любой комбинации вышеперечисленного.

Ванны электроосаждения в типичных случаях поставляются как два компонента: (i) связующая основа покрытия и (ii) связующий компонент для растирания пигментов/красок. Первый компонент может быть непигментированным смолистым сырьем, которое в большинстве случаев представляет собой смоляную смесь. В определенных вариантах воплощения смоляная смесь включает (а) основной пленкообразующий полимер (например, смолу, содержащую активный водород, содержащую ионную солевую группу), имеющий реакционно-способные функциональные группы, (b) агент отверждения, способный реагировать с функциональными группами на пленкообразующем полимере, и (с) любые дополнительные вододиспергируемые непигментированные компоненты. Известно множество видов основных пленкообразующих полимеров, которые могут использоваться в ваннах электроосаждения согласно настоящему изобретению при условии, что эти полимеры являются "вододиспергируемыми." В контексте описания "вододиспергируемый" означает, что материал способен к солюбилизации водой, диспергированию и/или эмульгированию в воде. Основные пленкообразующие полимеры, использующиеся в изобретении, являются ионными по своей природе. Поэтому в некоторых вариантах воплощения изобретения основной пленкообразующий полимер является катионным. Другими словами, основной пленкообразующий полимер содержит катионные солевые группы, образующиеся в большинстве случаев при нейтрализации функциональной группы на пленкообразующем полимере кислотой, что делает основной пленкообразующий полимер способным к электроосаждению на катоде.

Не ограничивающие масштаба изобретения примеры основных пленкообразующих полимеров, пригодных для использования в катионных композициях электропокрытий, включают катионные полимеры, образованные из полиэпоксида, акриловых, полиуретановых и/или полиэфирных полимеров, содержащих гидроксильную группу; полимеров, содержащих аминную солевую группу, или их комбинации. Следует заметить, что в некоторых вариантах основной пленкообразующий полимер является сополимером полимеров, перечисленных в предыдущем предложении.

Таким образом, в некоторых вариантах воплощения изобретения основной пленкообразующий полимер является катионным полимером (катионной смолой), образованным из полиэпоксида. Например, основной пленкообразующий полимер может быть получен совместной реакцией полиэпоксида и содержащего полигидроксильную группу материала, выбранного из спиртовых материалов, содержащих гидроксильную группу, и фенольных материалов, содержащих гидроксильную группу, которая приводит к удлинению цепи полиэпоксида или к увеличению его молекулярной массы. Как более подробно обсуждается ниже, продукт этой реакции может затем вступать в реакцию с "образователем" катионной солевой группы для получения катионного полимера.

В определенных вариантах воплощения изобретения полиэпоксид с удлиненной цепью в типичных случаях образуется следующим образом: полиэпоксид и материал, содержащий полигидроксильную группу, реагируют друг с другом в "чистом виде" или в присутствии инертного органического растворителя, такого как кетон, включающий метилизобутилкетон и метиламилкетон, ароматических соединений, таких как толуол и ксилол, и простых гликолевых эфиров, таких как диметиловый эфир диэтиленгликоля. Реакция обычно проводится при температуре от 80°С до 160°С в течение от 30 до 180 минут до получения содержащего эпоксидную группу смолообразного продукта реакции.

В некоторых вариантах отношение эквивалентов реагентов (т.е. полиэпоксид: материал, содержащий полигидроксильную группу) составляет от 1,00:0,50 до 1,00:2,00.

В определенных вариантах полиэпоксид в типичных случаях содержит, по меньшей мере, две 1,2-эпоксидные группы. Эпоксидные соединения могут быть насыщенными или ненасыщенными, циклическими или ациклическими, алифатическими, алициклическими, ароматическими или гетероциклическими. Более того, эпоксидные соединения могут содержать заместители, такие как галоген, гидроксил и эфирные группы.

Примерами эпоксидов являются эпоксиды с 1,2-эпоксидной эквивалентностью выше единицы и/или двух, т.е. полиэпоксиды, молекула которых содержит в среднем две эпоксидные группы. Подходящие полиэпоксиды включают простые полиглицидиловые эфиры полигидрированных спиртов, таких как циклические полиолы, и простые полиглицидиловые эфиры полигидрированных фенолов, таких как бисфенол А. Эти полиэпоксиды можно получить этерификацией полигидрированных фенолов с эпигалогидрином или дигалогидрином, таким как эпихлоргидрин или дихлоргидрин, в присутствии щелочи. Помимо полигидрированных фенолов, для получения простых полиглицидиловых эфиров циклических полиолов могут использоваться и другие циклические полиолы. Примеры других циклических полиолов включают алициклические полиолы, в частности, циклоалифатические полиолы, такие как гидрогенированный бисфенол А, 1,2-циклогександиол и 1,2-бис(гидроксиметил)циклогексан.

В определенных вариантах воплощения изобретения полиэпоксиды имеют эпоксидную эквивалентную массу ≥180. В некоторых вариантах полиэпоксиды имеют эпоксидную эквивалентную массу ≤2000. В других вариантах полиэпоксиды имеют эпоксидную эквивалентную массу в пределах любой комбинации значений, указанных в предыдущих предложениях, включая сами указанные значения. Например, в определенных вариантах полиэпоксиды имеют эпоксидную эквивалентную массу от 186 до 1200.

Акриловые полимеры, содержащие эпоксидную группу, также могут использоваться в настоящем изобретении. В определенных вариантах воплощения изобретения акриловые полимеры, содержащие эпоксидную группу, имеют эпоксидную эквивалентную массу ≥750. В других вариантах акриловый полимер, содержащий эпоксидную группу, имеет эпоксидную эквивалентную массу ≤2000. В некоторых вариантах акриловый полимер, содержащий эпоксидную группу, имеет эпоксидную эквивалентную массу в пределах любой комбинации значений, указанных в предшествующих предложениях, включая сами указанные значения.

Примеры содержащих полигидроксильную группу материалов, используемых для удлинения цепи полиэпоксида или увеличения его молекулярной массы (т.е. реакцией гидроксила с эпоксидной группой), включают спиртовые материалы, содержащие гидроксильную группу, и фенольные материалы, содержащие гидроксильную группу. Примерами спиртовых материалов, содержащих гидроксильную группу, являются простые полиолы, такие как неопентилгликоль; сложно-полиэфирные полиолы, такие как описанные в патенте США №4148772; простые полиэфирные полиолы, такие как описанные в патенте США №4468307, и уретановые диолы, такие как описанные в патенте США №4931157. Примерами фенольных материалов, содержащих гидроксильную группу, являются полигидрированные фенолы, такие как бисфенол А, флороглюцин, катехол и резорцин. Могут также использоваться смеси спиртовых материалов, содержащих гидроксильную группу, и фенольных материалов, содержащих гидроксильную группу.

Основной пленкообразующий полимер может содержать катионные солеобразующие группы, которые могут вводиться в молекулу смолы следующим образом: смолообразный продукт реакции, полученный, как описано выше, реагирует далее с "образователем" катионной солевой группы. Под "образователем катионной солевой группы" имеется в виду материал, который способен реагировать с эпоксидными группами и который может окисляться до, в ходе или после реакции с эпоксидными группами с образованием катионных солевых групп. Примеры подходящих материалов включают амины, такие как первичные или вторичные амины, которые могут окисляться после реакции с эпоксидными группами с образованием аминных солевых групп, либо третичные амины, которые могут окисляться до реакции с эпоксидными группами, а после реакции с эпоксидными группами образуют четвертичные аммониевые солевые группы. Примерами других "образователей" катионных солевых групп являются сульфиды, которые могут смешиваться с кислотой перед реакцией с эпоксидными группами и образуют третичные сульфониевые солевые группы в ходе последующей реакции с эпоксидными группами.

Если в качестве "образователей" катионных солевых групп используются амины, то могут использоваться моноамины, гидроксилсодержащие амины, полиамины или комбинации перечисленного.

Третичные и вторичные амины используются намного чаще, чем первичные амины, поскольку первичные амины проявляют полифункциональность по отношению к эпоксидным группам и более склонны к превращению реакционной смеси в гель. Если используются полиамины или первичные амины, то они могут использоваться в значительном стехиометрическом избытке к эпоксидной функциональности в полиэпоксиде с тем, чтобы предупредить гелеобразование, а избыток амина может удаляться из реакционной смеси отгонкой под вакуумом или другим методом по окончании реакции. Для обеспечения избытка амина можно добавить к амину эпоксид.

Не ограничивающие масштаба изобретения примеры гидроксилсодержащих аминов включают алканоламины, диалканоламины, алкил-алканоламины и аралкил-алканоламины, содержащие от 1 до 18 атомов углерода, например, от 1 до 6 атомов углерода, в каждой из алканольных, алкильных и арильных групп. Конкретные примеры включают этаноламин, N-метилэтаноламин, диэтаноламин, N-фенилэтаноламин, N,N-диметилэтаноламин, N-метилдиэтаноламин, 3-аминопропилдиэтаноламин и N-(2-гидроксиэтил)-пиперазин.

Могут использоваться также амины, такие как моно-, ди- и триалкиламины и смешанные арил-алкиламины, которые не содержат гидроксильные группы, или амины, замещенные другими группами, а не гидроксильными, которые не оказывают отрицательного воздействия на реакцию между амином и эпоксидной группой. Конкретные примеры включают этиламин, метилэтиламин, триэтиламин, N-бензилдиметиламин, дикокоамин, 3-диметиламинопропиламин и N,N-диметилциклогексиламин.

Смеси вышеупомянутых аминов также могут использоваться в настоящем изобретении.

Реакция первичного и/или вторичного амина с полиэпоксидом имеет место при смешивании амина и полиэпоксида. Амин может добавляться к полиэпоксиду или наоборот. Реакция может проводиться между реагентами в чистом виде или в присутствии подходящего растворителя, такого как метилизобутилкетон, ксилол или 1-метокси-2-пропанол. В большинстве случаев реакция является экзотермической и может потребоваться охлаждение. Однако для ускорения реакции может проводиться нагрев до умеренной температуры в диапазоне от 50°С до 150°С.

Продукт реакции первичного и/или вторичного амина с полиэпоксидом становится катионным и вододиспергируемым в результате, по меньшей мере, частичной нейтрализации кислотой. Пригодные для этого кислоты включают органические и неорганические кислоты. Не ограничивающие масштаба изобретения примеры подходящих органических кислот включают муравьиную кислоту, уксусную кислоту, метансульфоновую кислоту и молочную кислоту. Не ограничивающие масштаба изобретения примеры подходящих неорганических кислот включают фосфорную кислоту и сульфаминовую кислоту. Под "сульфаминовой кислотой" имеется в виду сама сульфаминовая кислота или ее производные, в частности, производные, имеющие формулу:

в которой R является водородом или алкильной группой, имеющей от 1 до 4 атомов углерода.

Следует заметить, что в настоящем изобретении могут также использоваться смеси вышеперечисленных кислот.

Степень нейтрализации композиции катионного электроосаждаемого покрытия варьирует в зависимости от полученного в каждом конкретном случае продукта реакции. Однако для диспергирования композиции электроосаждаемого покрытия в воде следует использовать достаточное количество кислоты. В типичных случаях количество применяемой кислоты обеспечивает, по меньшей мере, 20% общей степени нейтрализации. Можно также использовать избыток кислоты выше того количества, которое требуется для 100% нейтрализации. Например, в некоторых вариантах воплощения изобретения количество кислоты, используемое для нейтрализации композиции электроосаждаемого покрытия, составляет ≥1% в пересчете на общее содержание аминов в композиции электроосаждаемого покрытия. В других вариантах количество кислоты, используемое для нейтрализации композиции электроосаждаемого покрытия, составляет ≤100% в пересчете на общее содержание аминов в композиции электроосаждаемого покрытия. В определенных вариантах общее количество кислоты, используемое для нейтрализации композиции электроосаждаемого покрытия, колеблется в пределах любой комбинации значений, указанных в предыдущих предложениях. Например, общее количество кислоты, используемое для нейтрализации композиции электроосаждаемого покрытия, может составлять 20%, 35%, 50%, 60% или 80% в пересчете на общее содержание аминов в композиции электроосаждаемого покрытия.

В реакции третичного амина с полиэпоксидом третичный амин может предварительно прореагировать с нейтрализующей кислотой с образованием аминной соли, а затем уже аминная соль может реагировать с полиэпоксидом с образованием смолы, содержащей четвертичную солевую группу. Реакция проводится путем смешивания аминной соли с полиэпоксидом в воде. В типичных случаях вода присутствует в количестве от 1,75% до 20% мас. в пересчете на общее содержание сухого остатка в реакционной смеси.

В образовании смолы, содержащей четвертичные аммониевые солевые группы, температура реакции может варьировать от самой низкой температуры, при которой может происходить реакция, в большинстве случаев - это комнатная температура или температура, несколько выше комнатной, до максимальной температуры 100°С (при атмосферном давлении). При повышенном давлении могут применяться повышенные температуры реакции. В некоторых вариантах воплощения изобретения температура реакции колеблется от 60°С до 100°С. Могут применяться растворители, такие как стерически затрудненный сложный эфир, простой эфир или стерически затрудненный кетон, но их применение не является обязательным.

В дополнение к указанным выше первичным, вторичным и третичным аминам, часть амина, прореагировавшего с полиэпоксидом, может представлять собой кетимин полиамина, такой как описанный в патенте США №4104147, столбец 6, строка 23, столбец 7, строка 23. Кетиминные группы расщепляются при диспергировании продукта реакции амина с эпоксидной смолой в воде. В одном из вариантов воплощения настоящего изобретения, по меньшей мере, часть атомов активного водорода, присутствующих в смоле, (а) входит в состав групп первичного амина, образовавшихся в результате реакции кетимин-содержащего соединения с материалом, содержащим эпоксидную группу, таким как описанный выше.

В дополнение к смолам, содержащим аминные солеобразующие группы и четвертичные аммониевые солеобразующие группы, в композиции настоящего изобретения могут использоваться катионные полимеры, содержащие третичные сульфониевые группы. Примеры этих смол и способ их получения описаны в патентах США №№3793278 и 3959106.

Подходящие смолы, содержащие активный водород, содержащие катионные солеобразующие группы, могут включать сополимеры одного или более алкиловых сложных эфиров акриловой кислоты или (мет)акриловой кислоты необязательно с одним или более другими полимеризующимися этиленово-ненасыщенными мономерами. Пригодные для данной цели алкиловые сложные эфиры акриловой кислоты или (мет)акриловой кислоты включают метил(мет)акрилат, этил(мет)акрилат, бутил(мет)акрилат, этилакрилат, бутилакрилат и 2-этилгексилакрилат. Пригодные для данной цели другие полимеризующиеся этиленово-ненасыщенные мономеры включают нитрилы, такие как акрилонитрил и (мет)акрилонитрил, винил- и винилиден-галогениды, такие как винилхлорид и винилиденфторид, и виниловые сложные эфиры, такие как винилацетат. Могут использоваться кислотные и ангидридные функциональные этиленово-ненасыщенные мономеры, такие как акриловая кислота, (мет)акриловая кислота или ангидрид, итаконовая кислота, малеиновая кислота или ангидрид либо фумаровая кислота. Пригодны также амидные функциональные мономеры, включающие акриламид, (мет)акриламид и N-алкил-замещенные (мет)акриламиды. Могут применяться виниловые ароматические соединения, такие как стирол и винилтолуол, при условии, что высокий уровень устойчивости полимера к фотодеградации (фотодеструкции) не требуется.

Функциональные группы, такие как гидроксильные и аминогруппы, могут вводиться в акриловый полимер с помощью функциональных мономеров, таких как гидроксиалкил-акрилаты и метакрилаты или аминоалкил-акрилаты и метакрилаты. Эпоксидные функциональные группы (для конверсии в катионные солеобразующие группы) могут вводиться в акриловый полимер с помощью функциональных мономеров, таких как глицидилакрилат и метакрилат, 3,4-эпоксициклогексилметил(мет)акрилат, 2-(3,4-эпоксициклогексил)этил(мет)акрилат, или аллил-глицидилового простого эфира. Альтернативно, эпоксидные функциональные группы могут вводиться в акриловый полимер путем реакции карбоксильных групп на акриловом полимере с эпигалогидрином или дигалогидрином, таким как эпихлоргидрин или дихлоргидрин.

Акриловый полимер может быть получен традиционными методами инициируемой свободными радикалами полимеризации, такими как полимеризация в растворе или в эмульсии, известной в уровне техники, с использованием подходящих катализаторов, которые включают органические пероксиды и соединения типа азосоединений, и необязательно агентов переноса цепи, таких как димер альфа-метилстирола и третичный додецилмеркаптан. Дополнительные акриловые полимеры, которые пригодны для получения содержащего активный водород катионного полимера и которые могут использоваться в композициях электроосаждаемых покрытий настоящего изобретения, включают смолы, описанные в патентах США №№3455806 и 3928157.

Как указано выше, основной пленкообразующий полимер может быть получен также из полиуретана. Из полиуретанов для указанной цели пригодны полимерные полиолы, полученные реакцией сложно-полиэфирных полиолов или акриловых полиолов, таких как указанные выше, с полиизоцианатом, причем с таким полиизоцианатом, в котором отношение OH/NCO эквивалентов превышает 1:1, с тем, чтобы в продукте реакции присутствовали свободные гидроксильные группы. Вместо полимерных полиолов или в комбинации с ними могут также использоваться низкомолекулярные полигидрированные спирты, такие как упомянутые выше в связи с их применением для получения полиэфира.

Дополнительные примеры полиуретановых полимеров, пригодных для образования содержащего активный водород катионного полимера, включают полиуретановые, полимочевинные и поли(уретано-мочевинные) полимеры, образующиеся путем реакции полиэфирных полиолов и/или полиэфирных полиаминов с полиизоцианатами. Такие полиуретановые полимеры описаны в патенте США №6248225.

Эпоксидные функциональные группы могут вводиться в полиуретан методами, хорошо известными в уровне техники. Например, эпоксидные группы могут вводиться путем реакции глицидола со свободными изоцианатными группами.

Полиуретаны, содержащие сульфониевую группу, могут быть получены также путем, по меньшей мере, частичной реакции гидрокси-функциональных сульфидных соединений, таких как тиодигликоль и тиодипропанол, результатом которой является введение серы в скелет полимера. Серосодержащий полимер реагирует затем в присутствии кислоты с монофункциональным эпоксисоединением с образованием сульфониевой группы. Подходящие монофункциональные эпоксисоединения включают этилен-оксид, пропилен-оксид, глицидол, фенилглицидиловый простой эфир и CARDURAE от Resolution Performance Products.

Помимо образования из полиэпоксида или полиуретана, возможно также образование основного пленкообразующего полимера из полиэфира. Такие полиэфиры можно получить известным методом конденсации полигидрированных спиртов и поликарбоновых кислот. Пригодные для данного случая полигидрированные спирты включают, например, этиленгликоль, пропиленгликоль, бутиленгликоль, 1,6-гексиленгликоль, неопентилгликоль, диэтиленгликоль, глицерин, триметилол-пропан и пентаэритритол. Примеры подходящих поликарбоновых кислот, используемых для получения полиэфира, включают янтарную кислоту, адипиновую кислоту, азелаиновую кислоту, себациновую кислоту, малеиновую кислоту, фумаровую кислоту, фталевую кислоту, тетрагидрофталевую кислоту и тримеллитиновую кислоту. Помимо вышеупомянутых поликарбоновых кислот, могут использоваться функциональные эквиваленты кислот, такие как ангидриды, если таковые существуют, или низшие алкиловые эфиры кислот, такие как метиловые сложные эфиры. Более того, оксикислоты и/или лактоны, такие как капролактон и/или 12-оксистеариновая кислота, также могут использоваться в качестве компонентов полиэфира.

Полиэфиры содержат часть свободных гидроксильных групп (что является результатом применения избытка полигидрированного спирта и/или высших полиолов при получении полиэфира), которые являются доступными для реакций отверждения.

Эпоксидные функциональные группы могут вводиться в полиэфир путем реакции карбоксильных групп на полиэфире с эпигалогидрином или дигалогидрином, таким как эпихлоргидрин или дихлоргидрин. Альтернативно, в некоторых вариантах воплощения изобретения полиэфир с кислотной функциональностью может вводиться в эпоксиполимер путем реакции карбоксильных групп с избытком полиэпоксида.

Сульфониевые солевые группы могут вводиться путем реакции содержащего эпоксидную группу полимера вышеописанных видов с сульфидом в присутствии кислоты, как раскрывается в патентах США №№3959106 и 4715898. При таких же условиях реакции сульфониевые группы могут вводиться на указанный скелет полиэфира.

В некоторых вариантах воплощения изобретения основной пленкообразующий полимер содержит также катионные аминные солевые группы, которые образуются из боковых и/или концевых аминогрупп. Под "концевыми и/или боковыми" подразумевается, что первичные и/или вторичные аминогруппы присутствуют как заместитель, который образует дополнительную цепь от скелета полимера или занимает в нем концевое положение либо, альтернативно, является конечно-групповым заместителем группы, которая образует дополнительную цепь от скелета полимера или занимает в нем концевое положение. Другими словами, аминогруппы, из которых образуются катионные аминные солевые группы, необязательно должны размещаться в полимерном скелете. Боковые и/или концевые аминогруппы могут иметь следующие структуры (V) или (VI):

и/или

в которых R обозначает Н или С1-С18-алкил; R1, R2, R3 и R4 могут быть одинаковыми или различными, и каждый из них обозначает Н или С1-С4-алкил; Х и Y могут быть одинаковыми или различными, и каждый из них обозначает гидроксильную группу и/или аминогруппу.

Применительно к структурам (V) и (VI) "алкил" означает алкильные и аралкильные, циклические или ациклические, линейные или разветвленные моновалентные углеводородные группы. Алкильные группы могут быть не замещенными или замещенными одним или более гетероатомами, например, не углеродными, не водородными атомами, а такими как один или более атомов кислорода, азота или серы.

Боковые и/или концевые аминогруппы, представленные вышеуказанными структурами (V) и (VI), могут образовываться из соединения, выбранного из группы, состоящей из аммония, метиламина, диэтаноламина, диизопропаноламина, N-гидроксиэтилэтилендиамина, диэтилентриамина и их смесей. Одно или более из этих соединений вводится в реакцию с одним или более из вышеописанных полимеров, например, с полиэпоксидным полимером, в котором эпоксидные группы содержат разомкнутое в результате реакции с полиамином кольцо, за счет чего и обеспечиваются концевые аминогруппы и вторичные гидроксильные группы.

В некоторых вариантах воплощения изобретения концевые аминогруппы имеют структуру (VI), в которой и X, и Y включают первичные аминогруппы (например, аминогруппу, образованную из диэтилентриамина). Надо иметь в виду, что в этом случае до реакции с полимером первичные аминогруппы могут блокироваться, например, реакцией с кетоном, таким как метилизобутилкетон, с образованием дикетимина. Такого рода кетимины описаны в патенте США №4104147, столбец 6, строка 23, столбец 7, строка 23. Кетиминные группы могут расщепляться при диспергировании продукта реакции амина с эпоксидом в воде, в результате чего обеспечиваются свободные первичные аминогруппы, которые могут служить реакционными центрами для реакции отверждения.

В определенных вариантах воплощения изобретения амины, из которых образуются боковые и/ли концевые аминогруппы, содержат первичные и/или вторичные аминогруппы, так что атомы активного водорода указанных аминов расходуются на реакцию с блокированным, по меньшей мере, частично алифатическим полиизоцианатным агентом отверждения с образованием мочевинных групп или связей в ходе реакции отверждения.