Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при создании приборов для определения места повреждений линий электропередачи и связи.

Заявлен способ определения места повреждения линий электропередачи и связи, заключающийся в излучении в линию электропередачи и связи гармонических колебаний различных частот последовательно во времени и последующем определении по принятым отраженным сигналам коэффициента отражения Г(fi). Расстояние до дефекта определяют по формуле: xд=xmin+s·Δx, где xmin - нижняя граница области возможного положения дефекта, Δх - шаг, s - номер максимального значения мощности. Для осуществления данного способа предложено устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи, содержащее блок индикации, связанный с вычислительным блоком, выходы которого связанны с входами генератора, приемника и переключателя соответственно. Устройство содержит направленный ответвитель, соединенный одним из входов с выходом генератора, а двумя другими входами - с соответствующими выходами переключателя, соединенного с приемником. Технический результат: устранение «мертвой зоны» при сохранении дальности действия и точности измерения расстояния до дефекта. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Реферат

Изобретения относятся к электроэнергетике и могут быть использованы при создании приборов для определения места повреждений линий электропередачи и связи.

Известны способ и устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи (патент РФ №2073253, кл. G01R 31/11, 1997), согласно способу и устройству для определения места повреждения линий электропередачи и связи в линию посылают зондирующие импульсы напряжений, принимают отраженные импульсы, запоминают значения напряжения с линии для каждого значения временной задержки, определяют место повреждения по временной задержке отраженного от импульса относительно зондирующего. Для исключения паразитных переотражений производят согласование выходного сопротивления генератора зондирующих импульсов с волновым сопротивлением линии. Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи содержит блок синхронизации, генератор зондирующих импульсов, приемник, блок индикации, вычислительный блок.

Наиболее близкими техническими решениями к предлагаемым способу и устройству является способ и устройство для его осуществления (патент РФ №2330298, кл. G01R 31/11 от 03.07.2006).

Согласно способу-прототипу в линию передачи посылают зондирующие импульсы напряжения. Определяют место повреждения по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего. Далее излучают квазинепрерывный колебательный сигнал, представляющий собой импульсы напряжения, мгновенные значения которых получены суммой гармонических составляющих двух и более частот. Принимают отраженный сигнал в моменты времени, соответствующие предварительно определенному месту повреждения. Уточняют дальность до места повреждения по фазочастотному спектру. Устройство-прототип содержит вычислительный блок и связанные с ним генератор зондирующих импульсов, приемник, блок индикации, управляемый переключатель с каналом управления от вычислительного блока. Переключатель выполнен с возможностью подключения к контролируемой линии электропередачи или связи. При этом по меньшей мере один выход генератора зондирующих импульсов и один вход приемника связаны переключателем.

Недостатком способа и технического решения - устройства согласно прототипу - патенту РФ №2330298 является наличие «мертвой зоны», участка линии передачи и связи, в пределах которого диагностика повреждений невозможна. Наличие «мертвой зоны» связано с тем, что при посылке в линию передачи импульсного сигнала отраженный сигнал не может быть принят в течение времени продолжительности зондирующего сигнала τи, таким образом, измеряемое расстояние не может быть меньше, чем , где VФ - значение фазовой скорости волны в линии передачи [см., например, Справочник по радиолокации. Под ред. М. Скольника. Нью-Йорк, 1970. Пер. с англ. (в четырех томах) под общей ред. К.Н.Трофимова. Том 1. Основы радиолокации. Под ред. Я.С.Ицхоки, М., Сов. радио, 1976., стр.105].

Задачей изобретения является устранение «мертвой зоны» при сохранении дальности действия и точности измерения расстояния до дефекта.

Решаемая задача в способе определения места повреждения линий электропередачи и связи, заключающемся в излучении в линию электропередачи и связи гармонических колебаний различных частот, приеме отраженных сигналов, определении расстоянии до дефекта по фазочастотному спектру отраженного сигнала, достигается тем, что гармонические колебания на каждой fi из N частот излучают последовательно во времени, определяют по принятым отраженным сигналам коэффициенты отражения Г(fi), измеренные значения умножают на М значений , где xm=xmin+m·Δх, Δх - шаг (дискрет значений), xmin - нижняя граница области возможного расстояния до дефекта, полученные М значений запоминают, для каждого из М значений ожидаемой дальности хm суммируют значения измеренных коэффициентов отражения, умноженных на значения и определяют значения мощностей по формуле находят максимальное из них и его номер s и определяют расстояние до дефекта по формуле: .

Решаемая задача в устройстве определения места повреждения линий электропередачи и связи, содержащем блок индикации, связанный с вычислительным блоком, выходы которого связанны с входами генератора, приемника и переключателя соответственно, достигается тем, что содержит направленный ответвитель, соединенный одним из входов с выходом генератора, а двумя другими входами - с соответствующими выходами переключателя, соединенного с приемником.

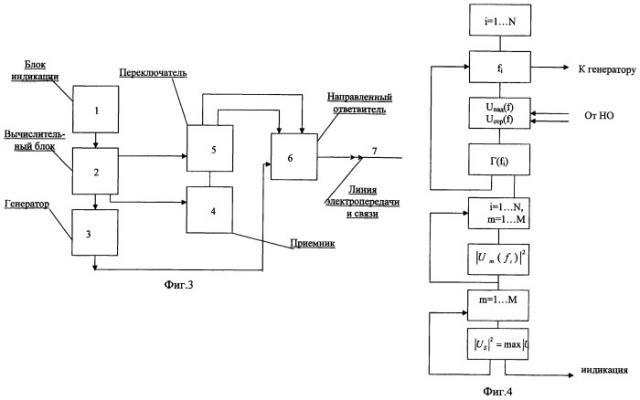

На фиг.1 показана схема осуществления измерения расстоянии до дефекта.

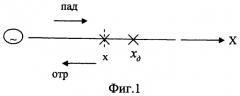

На фиг.2 показана зависимость расчетного значения мощности для кабельной линии связи длиной 200 м, содержащей дефект, расположенный на расстоянии 100 м от начала линии.

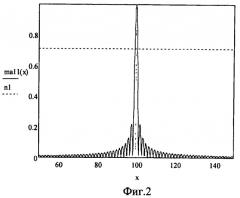

На фиг.3 показано устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи, включенное в линию электропередачи и связи.

На фиг.4 показана схема алгоритма обработки сигнала для вычислительного блока.

Устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи для осуществления способа определения места повреждения линий электропередачи и связи, изображенного на фиг.3, содержит: блок индикации 1, связанный с вычислительным блоком 2, выходы которого связаны с входами генератора 3, приемника 4, переключателя 5 соответственно, направленный ответвитель 6, соединенный одним из входов с выходом генератора 3, а двумя другими входами с соответствующими выходами переключателя 5, соединенного с приемником 4. На фиг.3 показана линия электропередачи и связи 7.

Рассмотрим осуществление способа определения места повреждения линии электропередачи и связи и работу устройства определения места повреждения линий электропередачи и связи, изображенного на фиг.3.

Согласно предлагаемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи, для ряда частот fi, соответствующих f, осуществляют возбуждение в линии электропередачи электромагнитной волны и измерение комплексного коэффициента отражения. Для единственного дефекта указанный коэффициент отражения равен

где VФi и αi - средняя скорость и затухание волны в линии передачи на частоте fi. Повторяют измерения для N значений частот fi и запоминают величины . Шкала дальностей в пределах от xmin (минимального значения) до хmax (максимального значения) разбивается на М интервалов с шагом Δx=(xmax-xmin)/M, соответствующим требуемой точности измерения. Для каждого значения ожидаемого расстояния до дефекта xi=Xmin+Δxi, i=0…M.

Каждый измеренный коэффициент отражения на частоте fi умножают на величину , что эквивалентно сдвигу по фазе, и суммируют для всех значений частот

Максимальное значение достигается при значении хm соответствующей ожидаемого расстояния хд, все слагаемые в сумме являются синфазными. Таким образом, расстоянию до дефекта соответствует значение m=s, при котором величина максимальна

Измерение комплексного коэффициента отражения технически реализуемо даже при использовании в качестве зондирующего немодулированного монохроматического сигнала [см. например, Двояршин Б.В. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2005, стр.213].

Измерения согласно предлагаемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи может быть осуществлено при любых малых расстояниях до дефекта, т.е. поставленная цель, а именно устранение «мертвой зоны», достигается. В части точности измерения предлагаемый способ определения места повреждения линий передачи и связи не уступает прототипу при равных значениях полосы частот [см., например, Теоретические основы радиолокации. Под ред. Ширмана Я.Д. Учебное пособие для ВУЗов - М.: Советское радио, 1970, стр.340].

Определение расстояния до дефекта, согласно заявляемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи, осуществляют следующим образом (см фиг.1). В линии электропередачи и связи возбуждают электромагнитную волну на частоте f1. Коэффициент отражения нагруженной линии электропередачи и связи от дефекта на расстоянии хд равен

где Vф(f1) и α(f1) - фазовая скорость и коэффициент затухания волны на частоте f1. Гд - коэффициент отражения от дефекта [см., например, Д.М.Сазонов, А.Н.Гридин, Б.А.Мишустин. Устройства СВЧ: Учеб. пособие / Под ред. Д.М.Сазонова. - М.: Высшая школа, 1981, стр.23].

Измеренное значение коэффициента отражения умножают на М значений , где xm=xmin+m·Δх, Δх - шаг (дискрет значений), xmin - нижняя граница области возможного положения дефекта. Результат умножения соответствует сдвигу по фазе отраженной волны на величину . Получают М значений .

Далее процесс повторяют для частоты f2, f3, …fN. Значение ширины полосы частот Δf=[fmin, fmax] и величину дискрета выбирают из условия требуемой точности измерения, [см., например, Теоретические основы радиолокации. Под ред. Ширмана Я.Д. Учебное пособие для ВУЗов - М.: Советское радио, 1970, стр.190].

Для каждого из М значений ожидаемой дальности хm суммируют значения измеренных коэффициентов отражения, сдвинутых по фазе на величины и определяют значения его мощности

Среди значений максимальным является такое s-е значение, которое соответствует истинному расстоянию до дефекта xд≈xs, т.к. при этом все члены суммы являются вещественными и положительными.

Таким образом, находя максимальное значение

Определяют его номер - s, а измерение значения расстояния до дефекта вычисляют как хд=xmin+s·Δх.

На фиг.2 показана зависимость расчетного значения мощности для кабельной линии связи, длиной 200 м, содержащей дефект, расположенный на расстоянии 100 м от начала линии электропередачи и связи.

Устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи, представленного на фиг.3, работает следующим образом. Вычислительный блок 2 формирует сигнал - команду генератору 3 для генерации колебания на частоте f1. На входы приемника 4 поступают сигналы на частоте f1, пропорциональные амплитуде падающей и отраженной волны и После оцифровки эти сигналы поступают в вычислительный блок 2 в цифровой форме. Далее процесс повторяется для значений частот f2…fм. В вычислительном блоке 2 осуществляется цифровая обработка согласно заявляемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи. Схема алгоритма обработки приведена на фиг.4.

Заявляемое устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи может быть реализовано следующим образом. Генератор может быть выполнен на основе известных устройств с синтезатором частоты. Направленный ответвитель в зависимости от диапазона частот - на основе связанных линий, электропередачи или на дискретных элементах. Направленные ответвители указанного вида широко применяются в измерительной технике, в частности в приборах для измерения коэффициента стоячей волны и ослаблений, выпускаемых промышленностью. Вычислительный блок может быть выполнен на основе микро ЭВМ, содержащий центральный процессор достаточного быстродействия, оперативную память умеренной емкости и устройство ОЗУ, например на основе приборозарядовой связи. Индикатор - любого типа, например, жидкокристаллический.

1. Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи, заключающийся в излучении в линию электропередачи и связи гармонических колебаний различных частот, приеме отраженных сигналов, определении расстоянии до дефекта по фазочастотному спектру отраженного сигнала, отличающийся тем, что гармонические колебания на каждой fi из N частот излучают последовательно во времени, определяют по принятым отраженным сигналам коэффициенты отражения Г(fi), измеренные значения умножают на М значений ,где xm=xmin+m·Δx,Δх - шаг (дискрет значений),xmin - нижняя граница области возможного положения дефекта; полученные М значений запоминают, для каждого из М значений ожидаемой дальности хm суммируют значения измеренных коэффициентов отражения умноженных на значения и определяют значения мощностей по формуле: , находят максимальное из них: и его номер s и определяют расстояние до дефекта как xд=xmin+s·Δx.

2. Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи, содержащее блок индикации, связанный с вычислительным блоком, выходы которого связанны с входами генератора, приемника и переключателя соответственно, отличающееся тем, что содержит направленный ответвитель, соединенный одним из входов с выходом генератора, а двумя другими входами с соответствующими выходами переключателя, соединенного с приемником.