Способ оценки фиброза печени

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины, в частности к гепатологии. Проводят полигепатографию, измеряют амплитуду, форму волн кровенаполнения, базового сопротивления тела в области печени и их изменения при проведении двух функциональных проб - с задержкой дыхания на вдохе и с нитроглицерином. При амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 100 Ом, форме волны "нормального" вида или принявшей форму «нормального» вида, при выполнении хотя бы одной из двух проведенных функциональных проб, определяют отсутствие фиброза. При амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 120 Ом, форме волны нормального вида "с плато" вначале систолического подъема, которое сохраняется при функциональной пробе с нитроглицерином, оценивают фиброз печени как перипортальный. При базовом сопротивлении не выше 140 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как портопортальный. При базовом сопротивлении не ниже 120 Ом, форме волны " двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, с тенденцией к изменению в направлении формы нормального вида хотя бы при одной из двух функциональных проб оценивают фиброз печени как портоцентральный. При амплитуде не выше 0.1 Ом, базовом сопротивлении выше 150 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из двух функциональных проб, оценивают как цирроз печени. При базовом сопротивлении выше 100 Ом, форме волны "платообразного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из двух функциональных проб оценивают фиброз печени как перивенулярный фиброз. При форме волны "с локальным подъемом в конце диастолической части", не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из двух функциональных проб, оценивают фиброз печени как фиброз центральных печеночных вен. Способ позволяет проводить дифференциальную оценку фиброза печени на ранних стадиях заболевания. 3 табл., 8 ил., 6 пр.

Реферат

Изобретение относится к области медицины, в частности к гепатологии, и может использоваться для оценки фиброза печени.

Впервые выполненная в 1884 году П.Эрлихом пункционная биопсия печени и до настоящего времени остается «золотым стандартом» диагностики в гепатологии. Биопсия печени позволяет определить степень активности воспаления, стадию фиброза печени (ФП) при различных заболеваниях печени. Во многих случаях именно этот метод исследования играет решающую роль в установлении диагноза и решении вопроса об оптимальной тактике ведения больного. Кроме того, нередко морфологические критерии используются для оценки результатов лечения. (Павлов Ч.С., Ивашкин В.Т. Биопсия печени: Методология и практика сегодня. Росс. Журн. гастроэнтерол. гепатол., колопроктол., 2006, №4, 65-78).

В то же время данный метод имеет ряд ограничений, что обусловлено его инвазивностью, при котором боль наблюдается в 25% случаев, а у 0,5% больных имеются серьезные осложнения. (Сюткин В.Е., Милехин А.П., Трибунов Ю.П. и др. Возможности пункционной биопсии при хронических диффузных заболеваниях печени. Рос. мед. журнал, 2002, №1, 28-31). Значительным фактором, лимитирующим широкое применение метода, является субъективность оценки морфологических изменений клиническим патологом. Во многом это связано с низкой воспроизводимостью получаемых данных, особенно при анализе небольшого размера полученного образца ткани печени. Поэтому рекомендуемые размеры биопсийного материала должны быть не менее 2,0-0,1 см, причем количество портальных трактов должно быть не менее 4-5. При таких условиях возможна более-менее корректная оценка имеющихся изменений со стороны ткани печени. (Knodell R.G., Ishak KG., Black W.S., et al. Formulation and application of a numerical scoring system for assessing histological activity in asymptomatic chronic active hepatitis. Hepatology, 1981, 1 431-435).

В 20% случаев оценки морфологической картины печени имеются различия, возникающие при повторной оценке одного и того же биоптата одним и тем же морфологом или оценке одного того же биоптата разными морфологами. (Морфологическое исследование в оценке степени фиброза печени при хронических вирусных заболеваниях печени». Т.В. Некрасова // Гепатологический форум, 2007 №2, с. 11-13).

Важным является и то, что биоптат в среднем составляет 0,003% от объема печени, и его исследование исходит из предположения о диффузном характере патологического процесса в печени. Наряду с этим имеются данные о существенных морфологических различиях биоптатов печени, взятых одновременно у одного и того же больного. (Bedossa P., Poynard Т. An algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis C. The METAVIR Cooperative Study Group. Hepatology, 1996, 24, 289-293).

Недостатки, связанные с субъективной оценкой биопсии, можно в какой-то степени нивелировать при помощи использования методов полуколичественной оценки, компьютерного полуколичественного анализа, иммуногистохимических исследований. Однако и они не в полной мере удовлетворяют исследователей. Поэтому на сегодняшний день в гепатологии активно разрабатываются альтернативные биопсии методы диагностики печени. (Pinzani М., Rombouts К., Colagrande S. Fibrosis in chronic liver disease: diagnostic and management. J. Hepatol., 2005, 42, S.12-S36.

Gordon S.C., Fang J.W., Silverman A.L. et al. The significance of baseline serum alanine aminotransferase on pretreatment disease characteristics and response to therapy in chronic hepatitis C. Hepatology, 2000, 32, 400-404.

Giannini E., Risso D., Botta F. et al. Validity and clinical utility of the aspartate aminotransferase-alanine aminotransferase ratio in assessing disease severity and prognosis in patients with hepatitis С virus-related chronic liver disease. Arch. Intern. Med., 2003, 163, 218-224.

Kanzler S., Beumann M., Schirmacher P. et al. Prediction of progressive liver fibrosis in hepatitis С infection by serum and tissue levels of transforming growth factor p. J. Viral Hepat, 2001, 8, 430-438.

Pinzani M., Marra F. Cytokine receptors and signaling in hepatic stellate cells. Semin. Liver Dis., 2001, 21, 397-416.

Rosenberg W.M.C., Voelker M., Thiel R. et al. Serum markers detect the presence of liver fibrosis: a cohort study. Gastroenterology, 2004, 127, 1704-1713.

Patel K., Gordon S.C., Jacobson I. et al. Evaluation of a panel of noninvasive serum markers to differentiate mild from moderate to advanced liver fibrosis in chronic hepatitis С patients. J. Hepatol., 2004, 41, 935-942.

Nojgaard C, Johansen J.S., Kramp H.B. et al. Effect of antiviral therapy on markers of fibrogenesis in patients with chronic hepatitis C. Scand. J. Gastroenterol., 2003, 38, 659-665).

Для оценки степени выраженности ФП используют прямые и непрямые серологические методы, основанные на выявлении компонентов метаболизма внеклеточного матрикса, и маркеры, отражающие нарушения функции печени. (Э.З.Бурневич «Сывороточные тесты фиброза печени при хроническом гепатите С» // Гепатологический форум, 2007 №2 с. 8). Несмотря на наличие целого ряда преимуществ серологических неинвазивных маркеров, в частности маркеров определения ФП, биопсия печени является более предпочтительным первичным исследованием (Pinzani М., Rombouts К., Colagrande S. Fibrosis in chronic liver disease: diagnostic and management. J Hepatol., 2005, 42 S12-S36).

Серологические неинвазивные методы оценки ФП в большей степени показаны больным, у которых проведение биопсии печени сопряжено с определенными трудностями или риском развития осложнений (коагулопатии, тромбоцитопения и т.д.) (Э.З.Бурневич, М.С.Краснова. Неинвазивные серологические маркеры фиброза печени // Гепатологический форум, 2007, №2, с. 18-22). Большим преимуществом сывороточных маркеров ФП является возможность мониторного длительного динамического наблюдения за степенью развития фиброза. (Fontana R.J. Loc S.F.A. Noninvasive monitoring of patient with chronic hepatitis. Hepatology 2002, 36, S57-S64. Afdhal N.H., Nunes D. Evolution of liver fibrosis: A concise review. Am J. Gastroenterology., 2004, 127 1704-1713).

Оценка ФП осуществляется и в случае применения визуализирующих методов исследования печени, таких как ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Однако в них информация о ФП имеет побочное значение и не детализируется.

Компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс используются для четкости визуализации портальной вены или обнаружения тромбозов портальной вены, исключения очагового поражения печени, но не обеспечивают требуемой оценки фиброза печени. Ультразвуковое исследование позволяет оценить размеры и эхоструктуру печени, диаметры портальной и селезеночных вен, что лишь косвенно позволяет судить о степени фиброза печени. (В.Г. Радченко, А.В. Шабров, Е.Н.Зиновьева. «Основы клинической гепатологии». СПб. «Диалект», 2005, 863 с.).

Существует способ оценки фиброза печени путем бескровной скарификации эпидермиса кожи предплечья. Способ заключается в том, что получают отпечаток клеточного экссудата кожной асептической воспалительной реакции (АВР), фиксируют этанолом, окрашивают по Романовскому, микроскопируют и оценивают степень фиброзирования зоны АВР. При отсутствии коллагеновых волокон диагностируют отсутствие фиброза печени, при накоплении единичных нежных волокон в редких полях зрения - слабо выраженный фиброз печени, при накоплении грубых единичных волокон во всех полях зрения - умеренный фиброз печени и при значительном скоплении волокон во всех полях зрения в виде пучков на фоне выраженной структурной и функциональной деградации макрофагов и накопления фибробластов диагностируют выраженный фиброз или цирроз печени. Способ обеспечивает безопасность диагностики заболевания. («Способ диагностики фиброза печени при хроническом гепатите у детей». Ф.С.Харламова, В.Ф.Учайкин, Т.В.Чередниченко и др.).

В качестве прототипа по наиболее близкой технической сущности нами выбран способ диагностики фиброза печени путем определения ее эластичности - эластография печени. (Е.В.Тесаева, Л.Я.Воликовский, А.О.Буеверов «Эластография печени в оценке степени фиброза при хроническом гепатите С». Гепатологический форум, 2007, №2, с. 9-10).

Основной принцип прототипа состоит в том, что помимо визуализирующего ультразвукового излучения генерируются колебания средней амплитуды и низкой частоты, которые передаются на подлежащие исследованию ткани печени и создают упругие волны, подвергающие модуляции отраженный ультразвук. Скорость распространения и соответственно длина упругих волн определяется эластичностью печеночной ткани. Суммарный объем подвергающейся исследованию печеночной ткани составляет в среднем 6 см3, что многократно превышает таковой при пункционной биопсии печени.

Данный принцип положен в основу работы аппарата «ФиброСкан» (Echosens, Франция), который позволяет за короткий промежуток времени, 5-7 минут, определить наличие и степень выраженности фиброза печени. (А.О.Буеверов, Л.Я.Воликовский, Е.В.Тесаева. «Эластография - новый метод неинвазивной диагностики фиброза печени». Гепатологический форум, 2007, №2, с. 14-18). Результаты эластографии у больных ХЗП корреспондируются со стадиями фиброза печени, оцененными при гистологическом исследовании (таб.№1). Диагностическая точность идентификации поражения печени составляет для перипортального фиброза (F1) 78%; портопортального (F2) 84%; портоцентального (F3) 86%; цирроза печени (F4) 89%) (Coco В., Oliveri F., Colombatto Р et al. Monitoring liver elasticity: a new toll to measure lever fibrosis during therapy. Hepatology, 2005 42 (suppl.1), A. 606). Однако большинство авторов отмечают, что эластография с большей вероятностью позволяет различать выраженный фиброз печени (F3; F4) от минимального фиброза или от его отсутствия. Во многом это обусловлено тем, что, по данным литературы, диапазоны значений параметра, по которым оценивается фиброз печени при проведении эластографии, сильно перекрывают друг друга. Исходя из имеющихся данных можно сделать заключение о том, что при проведении эластографии с высокой достоверностью можно дать заключение лишь о наличии или отсутствии цирроза печени (Таблица 1. Данные эластографии в связи с оценками стадии фиброза по результатам биопсии (А.О.Буеверов, Л.Я.Воликовский, Е.В.Тесаева. 2007), а также Приложение 1 - Диаграмма сопоставления данных эластографии в связи с оценками стадии фиброза по результатам биопсии (А.О.Буеверов, Л.Я.Воликовский, Е.В.Тесаева, 2007).

По данным тех же авторов, у 14 из 18 (77,8%) обследуемых ими больных с установленным при проведении эластографии циррозом печени, клинических и лабораторных признаков цирроза печени выявлено не было.

(Эластография - новый метод неинвазивной диагностики фиброза печени. А.О.Буеверов, Л.Я.Воликовский, Е.В.Тесаева. Гепатологический форум, 2007, №2, 14-18).

Таким образом, способ, выбранный нами в качестве прототипа, не обладает достаточной точностью оценки фиброза печени. К недостаткам способа-прототипа относится также то, что эластография мало применима у больных с выраженным ожирением, с узкими межреберными промежутками и наличием асцитической жидкости. Следует отметить и то, что наиболее изучена роль эластографии в уточнении стадии фиброза при вирусных гепатитах. В отношении других нозологических форм ее диагностическое значение еще предстоит оценить. (Baldaia С., Serejo F., Marinho R. et al. Transient elastography in chronic hepatitis C-comparison between different noninvasive methods for liver fibrosis assessment. Hepatology, 2006, 44 (Suppl. 1), A. 232; Serejo F., Marinho R., Costa A. et al. Transient elastography in chronic hepatitis C. Will it modify the assessment and the follow-up of treated patients? Hepatology, 2006, 44 (Suppl. 1), A. 354.; Fraquelli M., Rigamonti C., Conte D. et al. Repro ducibility of transient elastography (ТЕ) in assessing hepatic fibrosis. Hepatology, 2006, 44 (Suppl. I), A. 687; Fukuzama Y., Kizawa S, Ohashi T. et al. Efficacy of non-invasive hepatic fibrosis quantificated evaluation by liver elasticity measure ment in nonalcoholic steatohepatitis (NASH) - comparison of ultrasonic transient elastography and histopathological diagnosis. Hepatology, 2006, 44 (Suppl. 1), A. 1235; Roulot D., Czernichow S., Le Clesiau H. et al. Influence of metabolic syndrome on liver stiffness in subjects without overt liver disease. Hepatology, 2006, 44 (Suppl. 1), A. 812; Gomez-Dominguez M., Jimenez-Ridruejo J., Moreno Monteagudo J. et al. Efficiecy of liver stiffness measurement (Fibroscan) for the follow-up of patients with primary biliary cirrhosis. Hepatology, 2006, 44 (Suppl. 1), A. 1191; Lemoine M., Katsahian S., Nahon P. et al. Liver stiffness measurement is correlated with hepatic venous pressure gradient in patients with uncomplicated alcoholic and/or HCV related cirrhosis. Hepatology, 2006, 44 (Suppl. I), A. 42.; Kim J., Kim H., Park Y. et al. Transient elastography: a new and useful non-invasive method in determination of endoscopic surveillance for esophageal varices in hepatitis В related compensated cirrhosis. Hepatology, 2006, 44 (Suppl. 1), A. 696.; Rigamonti C., Donato F., Fraquelli H. et al. Transient elastography (ТЕ, FibroScan) in the evaluation of recurrent disease after liver trans.

Техническим результатом изобретения является повышение точности дифференциальной оценки ранних стадий фиброза и выявление дополнительных, по сравнению с прототипом, форм фиброза: перивенулярного и фиброза центральных печеночных вен, а также расширение по сравнению с прототипом контингента обследуемых, включая больных с выраженным ожирением, с узкими межреберными промежутками, с большими объемными образованиями в печени и при наличии асцита.

Технический результат достигается тем, что оценка степени фиброза печени основывается на определении эластичности печени путем анализа характеристик общего и пульсового кровенаполнения печени, получаемых с помощью полигепатографии. В число анализируемых характеристик включены результаты измерений электрического импеданса тела (базового сопротивления), амплитуда и форма реографических волн и изменение этих характеристик при проведении двух функциональных проб: задержкой дыхания на вдохе и нитроглицерином.

При амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 100 Ом, форме волны "нормального" вида или принимающей форму «нормального» вида, хотя бы при одной из двух проведенных функциональных проб, определяют отсутствие фиброза;

при амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 120 Ом, форме волны нормального вида "с плато" в начале систолического подъема, которое сохраняется при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как перипортальный;

при базовом сопротивлении не выше 140 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как портопортальный;

при базовом сопротивлении не ниже 120 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, с тенденцией к изменению в направлении формы нормального вида хотя бы при одной из 2-х проведенных функциональных проб оценивают фиброз печени как портоцентральный;

при амплитуде не выше 0.1 Ом базовом сопротивлении выше 150 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб оценивают как цирроз печени;

при базовом сопротивлении выше 100 Ом, форме волны "платообразного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают фиброз печени как перивенулярный фиброз;

при форме волны "с локальным подъемом в конце диастолической части", не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают фиброз печени как фиброз центральных печеночных вен.

Способ осуществляется следующим образом:

Реографические электроды, выполненные в виде двух контактирующих с телом пациента проводящих частей, разделенных изоляционной канавкой, устанавливают в соответствии с методикой Полигепатография: в области правой доли печени (РЕО 1, электроды Э1 и Э2), левой доли печени (РЕО 2, электроды Э1 и Э3) и в области селезенки (РЕО 3, электроды Э4 и Э5). Кроме того, для контроля насосной функции сердца устанавливают электроды для измерения интегральной реограммы тела (РЕО 4) и реограммы легочной артерии (РЕО 5). Для записи РЕО 4 и РЕО 5 электроды накладывают в соответствии с известными методиками: Интегральная реография тела (ИРГТ) и Реография легочной артерии (РЛА). При выявлении нарушений центральной гемодинамики, приводящих к существенной деформации волн кровенаполнения на ИРГТ или РЛА, Полигепатография и оценка ФП приведенным способом не осуществляется.

Оценку фаз сердечного цикла, на основе которой определяют форму (вид) волн кровенаполнения, осуществляют с помощью электро- и фонокардиограмм (ЭКГ и ФКГ). Для записи ЭКГ выбирают стандартное отведение I или II в зависимости от того, в каком из них лучше отображается зубец Р. Для записи ФКГ микрофон устанавливают в точке Боткина-Эрба. При этом основные тоны сердца I и II прослушиваются примерно одинаково.

Положение точек установки основных реографических электродов: электрод №1 - под мечевидным отростком на уровне 6-го межреберья, электрод №2 - по правой среднеключичной линии в 6-м межреберье, электрод №3 - устанавливается на спине, справа от позвоночника, в 6-м межреберье,

электрод №4 - на уровне 10-го межреберья по левой средиеключичной линии,

электрод №5 - на уровне 10-го межреберья по левой задней подмышечной линии.

После установки электродов на теле пациента больного укладывают на кушетку, а электроды соединяют с устройством для оценки гемодинамики печени (гепатополиграф - реограф с каналами ЭКГ и ФКГ). Включая фоновую запись перечисленных выше биосигналов, проводят три записи при выполнении функциональных проб:

запись №1 выполняют при задержке дыхания на полувыдохе (фоновая запись),

запись №2 выполняют с задержкой дыхания на глубоком вдохе,

запись №3 выполняют спустя 1,5 - 2 минуты после приема нитроглицерина.

После проведенного исследования оценивают амплитуду, форму волн кровенаполнения и базовое сопротивление тела в области печени, а также изменение этих характеристик при выполнении 2-х функциональных проб.

При амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 100 Ом, форме волны "нормального" вида или принимающей форму «нормального» вида, хотя бы при одной из 2-х проведенных функциональных проб, определяют отсутствие фиброза;

при амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 120 Ом, форме волны нормального вида "с плато" в начале систолического подъема, которое сохраняется при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как перипортальный;

при базовом сопротивлении не выше 140 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как портопортальный;

при базовом сопротивлении не ниже 120 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, с тенденцией к изменению в направлении формы нормального вида хотя бы при одной из 2-х проведенных функциональных проб оценивают фиброз печени как портоцентральный;

при амплитуде не выше 0.1 Ом базовом сопротивлении выше 150 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают как цирроз печени;

при базовом сопротивлении выше 100 Ом, форме волны "платообразного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают фиброз печени как перивенулярный фиброз;

при форме волны "с локальным подъемом в конце диастолической части", не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают фиброз печени как фиброз центральных печеночных вен.

Отличительными существенными признаками заявляемого способа являются:

Эластичность печени определяют на основании анализа характеристик общего и пульсового кровенаполнения печени, получаемых с помощью полигепатографии путем измерений электрического импеданса тела, в частности: амплитуды, формы волн кровенаполнения, и базового сопротивления тела в области печени, а также анализа изменений этих характеристик при проведении 2-х функциональных проб: задержкой дыхания на вдохе и нитроглицерином.

При амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 100 Ом, форме волны "нормального" вида или принимающей форму «нормального» вида, хотя бы при одной из 2-х проведенных функциональных проб, определяют отсутствие фиброза;

при амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 120 Ом, форме волны нормального вида "с плато" в начале систолического подъема, которое сохраняется при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как перипортальный;

при базовом сопротивлении не выше 140 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как портопортальный;

при базовом сопротивлении не ниже 120 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, с тенденцией к изменению в направлении формы нормального вида хотя бы при одной из 2-х проведенных функциональных проб оценивают фиброз печени как портоцентральный;

при амплитуде не выше 0.1 Ом, базовом сопротивлении выше 150 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают как цирроз печени;

при базовом сопротивлении выше 100 Ом, форме волны "платообразного" вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают фиброз печени как перивенулярный фиброз;

при форме волны "с локальным подъемом в конце диастолической части", не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из 2-х проведенных функциональных проб, оценивают фиброз печени как фиброз центральных печеночных вен.

Причинно-следственная связь между существенными отличительными признаками и достигаемым результатом:

В отличие от эластографии эластические свойства печени оценивают на основании деформаций, вызываемых не внешним воздействием, а пульсациями давления крови в сосудах самой печени. Эластичность печени определяют не по скорости распространения упругих волн, а по деформации (пульсации кровенаполнения) сосудов печени, выявляемой с помощью полигепатографии (ПГГ).

ПГГ основана на оценке характеристик общего и пульсового кровенаполнения печени. К числу характеристик, анализируемых при оценки ФП, относятся: базовое сопротивления тела в области печени, амплитуда и форма (вид) волн кровенаполнения, изменение формы волн на фоне функциональных проб.

Таким образом, при проведении анализа ПГГ используется совместное рассмотрение не одной, а нескольких независимых характеристик и возможность сопоставить эластичность печени в разных фазах сердечного цикла (исходя из особенностей формы волн кровенаполнения).

Это позволяет повысить чувствительность оценки ранних стадий фиброза и дифференцировать их по локализации первичного поражения печени, отнеся его либо к области портальных трактов (перипортальный и портопортальный фиброз), либо к области центральных печеночных вен (перивенулярный фиброз и фиброз центральных печеночных вен).

Совокупность отличительных существенных признаков является новой и в отличие от прототипа повышает точность оценки ранних стадий фиброза печени, а также позволяет дифференцировать локализацию поражения печени на начальных стадиях фиброза и оценивать дополнительные по сравнению с прототипом формы фиброза: перивенулярный фиброз и фиброз центральных печеночных вен, а также оценивать фиброз печени у таких категорий больных, как больные с выраженным ожирением, с узкими межреберными промежутками, с большими объемными образованиями в печени и при наличии асцита.

Примеры из клинической практики:

Пример 1.

Выписка из амбулаторной карты больного А., 19 лет. Студент вуза. На момент осмотра жалоб не предъявлял. Отмечает периодические тупые боли в правом, реже в левом подреберье, которые связывает с психоэмоциональным напряжением. При объективном осмотре: кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, тургор кожи сохранен, щитовидная железа и лимфатические узлы не увеличены. Пульс 74, ритмичный, АД 120/80. Границы сердца при проведении перкуссии не расширены. При аускультации: тоны сердца ясные, первый тон на верхушке и в точке Боткина-Эрба ослаблен, в этих же точках прослушивается функциональный систолический шум. Дыхание жесткое, 14 в минуту. При осмотре брюшной полости: живот обычной формы, при пальпации мягкий, безболезненный, печень выступает из под реберной дуги на 1 см, край мягкий, закруглен. Селезенка не пальпируется, размеры селезенки перкуторно не увеличены. Почки не пальпируются, периферических отеков нет.

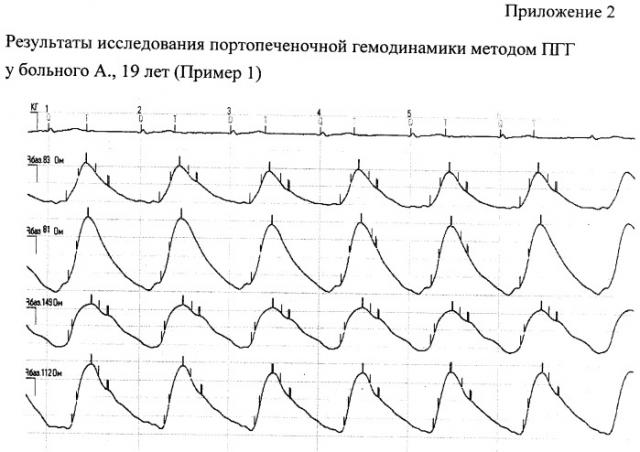

Больному была проведена ПГГ (Приложение 2), где при амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 100 Ом, форме волны "нормального" вида при одной из 2-х проведенных функциональных проб (при функциональной пробе нитроглицерином) определили отсутствие фиброза. При оценке биопсии печени определили отсутствие фиброза.

Пример 2.

Больной К., 24 года.

Диагноз: хронический вирусный гепатит С, фаза репликации, минимальная степень активности и фиброзирования.

Последние два года отмечает нарастающую слабость, быструю утомляемость, эпизодические боли в области правого подреберья и эпигастральной области, горечь во рту, изжогу. К врачам не обращался и самостоятельно не лечился. В связи с нарастанием слабости обратился в поликлинику, где были проведены основные клинико-лабораторные и инструментальные исследования, на основании которых поставлен диагноз хронического вирусного гепатита С и был рекомендован курс гепатопротекторов. На фоне проводимой терапии продолжала нарастать слабость, в связи с чем больной был госпитализирован в стационар для дальнейшего обследования и лечения.

При поступлении в стационар предъявлял жалобы на выраженную общую слабость, повышенную утомляемость, усталость, эпизодические, ни с чем не связанные боли в области правого подреберья и эпигастральной области, горечь во рту, изжогу. Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, обычной окраски, склеры субиктеричны. Пульс 78 уд/мин, ритмичный. АД 120/80 мм рт.ст. Границы сердца не расширены. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов не изменено. Дыхание жесткое, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 2 см, край эластичный, закруглен. Размеры селезенки не увеличены.

При исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов не отличалось от нормальных показателей, отмечено повышение СОЭ до 25 мм/ч. Выявлены положительные антитела к вирусу гепатита С (ИФА), HCV-RNA (++) сыворотка крови положительная методом ПЦР. В биохимических исследования крови: АсАТ 0,82 ммоль/л, АлАТ 1,12 ммоль/л, билирубин 33 мкмоль/л, ЩФ 152,6 ед/л, ГГТП 19,8 ед/л, тимоловая проба 1,5 ВСЕ, альбумины - 53,3%, гамма-глобулины - 17,4. В иммунограмме: снижение показателей клеточного иммунного ответа по субпопуляциям CD3 (1,36×109/л), CD4 (0,640×109/л), повышение Ig G (151 г/л), ЦИК (89 ед.).

Результаты инструментального обследования: по данным УЗИ выявлена гепатомегалия, на ФГДС - признаки хронического гастрита, дуоденита, положительный уреазный тест на Н. Pylori. При проведении сканирования печени отмечены диффузные изменения печени, гепатомегалия, незначительное (25%) накопление радиофармпрепарата в селезенке.

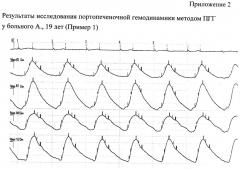

Больному была проведена ПГГ, (Приложение 3), где при амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 120 Ом, форме волны нормального вида "с плато" в начале систолического подъема, которая имеет выраженную тенденцию к нормализации при функциональной пробе нитроглицерином, оценили фиброз печени как перипортальный.

Больному после его согласия была проведена биопсия печени, где при морфологическом исследовании печени обнаружено: дольковая архитектоника сохранена, умеренная зернистая и гидропическая дистрофия гепатоцитов, некоторые из них «песочного» вида, местами полиморфизм ядер. Немногочисленные фокальные некрозы гепатоцитов. Портальные тракты умеренно расширены, фиброзированы с умеренной лимфомакрофагальной инфильтрацией. Перипортальный фиброз. Реактивные изменения микроциркуляторного русла печени и клеточных элементов синусоидов характеризовались слабой лимфолейкоцитарной инфильтрацией.

Пример 3.

Больной Я., 40 лет.

Диагноз: Хронический вирусный гепатит С, фаза репликации, с выраженной активностью, фиброзом 2 степени, начальными признаками портальной гипертензии.

Сопутствующий: Язвенная болезнь 12-перстной кишки, вне обострения.

При поступлении предъявлял жалобы на слабость, снижение работоспособности, болевой синдром в правом подреберье, неустойчивый стул.

Болен в течение 7 лет, когда впервые отметил появление немотивированной слабости, повышенной утомляемости, эпизодических болей в эпигастральной области, преимущественно натощак. К врачам длительно не обращался.

Объективно при поступлении: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, обычной окраски, склеры субиктеричны. Пульс 76 уд./мин, ритмичный. АД 130/70 мм рт.ст. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов не изменено. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 2,5 см, селезенка не пальпируется.

При обследовании: эритроциты 4,36×1012/л, гемоглобин 132 г/л, цветовой показатель 0,92, лейкоциты 6,0×109/л, тромбоциты 143,8×109 /л, СОЭ 2 мм/час, АсАТ 0,38 ммоль/л, АлАТ 2,08 ммоль/л, билирубин 7,2 мкмоль/л, ЩФ 83 ЕД/л, ГГТП 65 ЕД/л, тимоловая проба 5,5 ВСЕ, альбумины - 54%, гамма-глобулины - 24,5%. Показатели интерферонового статуса: s-IFN 26 МЕ/мл, индуцированная продукция IFN-α/β 72 МЕ/мл, индуцированная продукция IFN-γ 32 МЕ/мл, HCV-RNA (++) в сыворотке крови положительная методом ПЦР, положительные антитела к вирусу гепатита С (ИФА).

Результаты инструментального обследования: гепатомегалия по данным УЗИ, по данным ФГДС - рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки, при радиоизотопном исследовании печени - гепатоспленомегалия, диффузные изменения печени, умеренные признаки портальной гипертензии, накопление радиофармпрепарата в селезенке составило 45%.

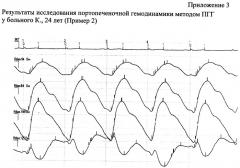

При исследовании портопеченочной гемодинамики методом ПГГ, где при базовом сопротивлении не выше 140 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида, не имеет тенденции к нормализации при функциональной пробе нитроглицерином, оценили фиброз печени как портопортальный. (Приложение 4.).

При морфологическом исследовании биоптата печени: дольковая архитектоника сохранена, выраженная зернистая, гидропическая и очаговая жировая дистрофия гепатоцитов, умеренный полиморфизм ядер. Распространенные фокальные, ступенчатые и единичные мостовидные некрозы гепатоцитов. Отдельные портальные тракты умеренно расширены, фиброзированы местами с формированием портопортальных септ с густой лимфоидной инфильтрацией. Окраска на железо и орсеин отрицательная. Отчетливое пространство Диссе в печеночных балках. Умеренный фиброз центральных вен и капилляризация синусоидов. Умеренная лимфоидная инфильтрация портальных трактов в ряде случаев проникала за пределы пограничной пластинки. Дистрофические изменения эндотелиальной выстилки и Купферовских клеток синусоидов выражены слабее по сравнению с гепатоцитами печеночных балок. Выраженная гиперплазия клеток Купфера печеночных синусоидов и эндотелиоцитов, клетки резко увеличены в объемах, их ядерно-цитоплазматические соотношения снижены. Гистологическая картина печени соответствовала хроническому гепатиту с умеренной степенью активности и фиброзирования (ИГА 9 баллов; фиброз 2 степени по V.J. Desmet и соавт., 1994).

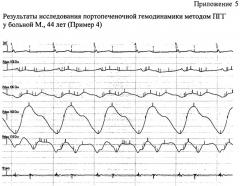

Пример 4.

Больная М., 44 лет.

Диагноз: хронический вирусный гепатит С, фаза репликации, с умеренно выраженной активностью, фиброзом 3 степени, с признаками портальной гипертензии.

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, снижение работоспособности, чувство тяжести в правом подреберье, неустойчивый стул. Больна в течение 7 лет, когда впервые стала отмечать снижение работоспособности, появление немотивированной слабости и быстрой утомляемости, эпизодических болей в правом подреберье и эпигастральной области, связанных преимущественно с психоэмоциональной нагрузкой. К врачам не обращалась. Во время проведения ультразвукового исследования брюшной полости обнаружена гепатоспленомегалия, в клиническом анализе крови обнаружены тромбоцитопения и увеличение СОЭ. В связи с данными изменениями больная направлена в стационар для дальнейшего обследования и лечения.

Объективно при поступлении: состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы и слизистые иктеричны. Лимфатические узлы и щитовидная железа не увеличена. Пульс 74 уд/мин, ритмичный. АД 130/70 мм рт.ст. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов не изменено. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 4 см, селезенка не пальпируется.

При обследовании: эритроциты 4,16×1012/л, гемоглобин 124 г/л, цветовой показатель 0,89, лейкоциты 5,0×109/л, тромбоциты 157,8×109 /л, СОЭ 32 мм/час, АсАТ 1,65 ммоль/л, АлАТ 3,44 ммоль/л, билирубин 40,6 мкмоль/л, ЩФ 329 ЕД/л, ГТТП 74 ЕД/л, тимоловая проба 6,0 ВСЕ, альбумины - 46%, гамма-глобулины - 30,5%. HCV-RNA (++) в сыворотке крови положительная методом ПЦР, положительные антитела к вирусу гепатита С (ИФА). Показатели адаптивного и неспецифического иммунитета: CD3 0,520×109 /л, CD4 0,413×109 /л, CD8 0,258×109 /л, ЦИК 232,38 ед., IgG 22,4 г/л, IgA 2,17 г/л.

На ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка, удлинение интервала Q-T. При радиоизотопном исследовании печени - гепатоспленомегалия, диффузные изменения печени, признаки портальной гипертензии, накопление радиофармпрепарата в селезенке составило 35%.УЗИ выявило гепатоспленомегалию, признаки хронического холецистита.

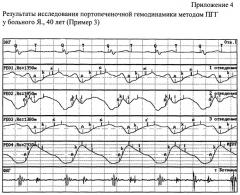

Больной была проведена ПГГ, где при базовом сопротивлении не ниже 120 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой, с тенденцией к нормализации при одной из функциональных проб (задержкой на вдохе), оценили как фиброз печени портоцентральный (Приложение 5.).

По данным морфологического исследования печени: дольковая архитектоника сохранена, выраженная зернистая, гидропическая и очаговая жировая дистрофия гепатоцитов, некоторые из них «песочного» вида, умеренный полиморфизм ядер. Распространенные фокальные, ступенчатые и единичные мостовидные некрозы гепатоцитов. Отдельные портальные тракты умеренно расширены, фиброзированы местами с формированием портоцентральных септ с густой лимфоидной инфильтрацией. Окраска на железо и орсеин положительная. Гистологическая картина печени соответствовала хроническому гепатиту с умеренной степенью активности и фиброзирования. ИГА 9 баллов; фиброз 3 степени по V.J. Desmet и соавт., 1994.

Пример 5.

Больной К. 52 лет водитель.

Со слов больного, в возрасте 35 лет была выявлена анемия, по поводу которой на протяжении ряда лет лечился в НИИ гематологии. Получал цитостатики, глюкокортикостероидные гормоны, иммуноглобулин, производилось переливание крови. После окончания терапии в последующем отмечал незначительные боли в правом подреберье, возникновение которых в большей степени связывал с физической нагрузкой и приемом алкоголя. В 46 лет появились различные проявления диспепсического синдрома: снижение аппетита, тошнота, иногда рвота, чувство тяжести в эпигастральной области, непереносимость жирной пищи, отрыжка горечью, вздутие живота, запоры, неустойчивый стул. В это же время боли стали носить более распространенный и выраженный характер, появление которых в большей степени связывалось с погрешностями в диете. Однако к врачам не обращался и лечился самостоятельно, принимал фестал, LIV 52 с эффектом. К 50 годам стала нарастать слабость, быстрая утомляемость, стал с трудом выполнять свои функциональные обязанности, в связи с чем обратился в поликлинику по месту жительства, где была выявлена гепатоспленомегалия, отмечены изменения в клинико-биохимических исследованиях и пациент был направлен в клинику для обследования и лечения.

При объективном обследовании пациента обращало на себя внимание меландермия, усиление венозного рисунка, сосудистые "звездочки" на груди на фоне иктеричности кожных покровов и видимых слизистых, "пальмарная " эритема, контрактура "Дюпюэтрена". Пульс 78 в мин, ритмичный, АД 130/80. При проведении перкуссии у 30% исследуемых границы сердца расширены влево на 1,5 см. При аускультации 1 тон на верхушке и в точке Боткина расщеплен и ослаблен, в проекции этих точек прослушивается систолический шум. Дыхание жесткое, 16 в минуту, хрипов нет. При пальпации живота: живот обычной формы, мягкий безболезненный, печень выступает из под реберной дуги на 2 см, край печени ровный, плотный, закруглен. Селезенка не пальпируется, размеры селезенки перкуторно не увеличены. Почки не пальпируются, периферических оттеков нет.

Больному была проведена ПГГ, где при амплитуде не выше 0.1 Ом базовом сопротивлении выше 150 Ом, форме волны "двухфазного ассиметричного" вида с уплощенной диастолой не