Устройство подвеса радиолокационного объекта

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано для измерения радиолокационных характеристик тяжелых малоотражающих объектов. Устройство состоит из вертикальной нити, к нижнему концу которой крепятся наклонные ветви нити, прикрепленные к радиолокационному объекту и представляющие собой полотно, полученное расплетением вертикальной нити на отдельные микронити, опоясывающие радиолокационный объект. Деление полотна подвеса на две и более одинаковые части, размеры и положение которых выбираются исходя из радиофизических характеристик материала нити и длины волны, позволяет в сравнении с известным устройством уменьшить отражения от устройства подвеса объекта измерения до 7 дБ в широком диапазоне длин волн. 8 ил.

Реферат

Заявляемое изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано при измерении радиолокационных характеристик объектов.

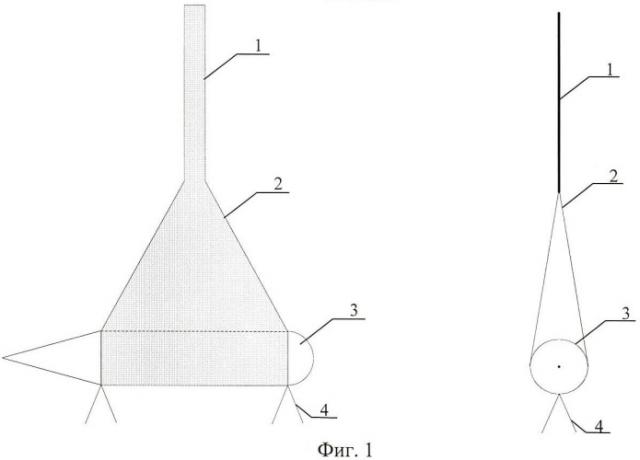

Известное устройство представляет собой устройство подвеса (крепления) радиолокационного объекта, состоящее из вертикальной нити, соединенной с наклонными ветвями нити, к которым крепится радиолокационный объект, фиксируемый в пространстве нижними нитями-оттяжками [Фрини. Параметры опор целей, связанные с измерениями их отражательной способности. ТИИЭР, 1965, т.53, №8.]. Основная задача, которая решается таким устройством, - это достижение малой величины сигнала, рассеянного устройством подвеса при его достаточной прочности. Для подвеса сравнительно тяжелых (сотни килограммов и более) радиолокационных объектов в качестве вертикальной нити и наклонных ее ветвей используют диэлектрические ленты, которыми опоясывают радиолокационный объект. Ленты имеют малый уровень обратного отражения со стороны ребра [Z.O.Al-Hekail, I.J.Gupta and W.D.Burnside. "Scattering from Thin Dielectrik Straps Surrounding a Perfectly Conducting Structure", IEEE Trans Antennas Propagat., vol, 41, №4, April, 1993, p.442-446]. Их эффективная площадь рассеяния (ЭПР) определяется только толщиной и диэлектрической проницаемостью материала ленты и не зависит от ее ширины. Известно устройство [Решение о выдаче патента на изобретение от 13.03.1997 г. по заявке 96122011/09 от 14.11.1996 г. «Устройство подвеса радиолокационного объекта (прототип)], в котором снижение уровня рассеянного сигнала от устройства подвеса радиолокационного объекта достигается тем, что наклонным ветвям нити-ленты 2, опоясывающим радиолокационный объект 3, фиксируемый в пространстве нитями-оттяжками 4, придают минимально возможную толщину за счет равномерного расплетения вертикальной нити 1 на отдельные микронити, образующие полотно (фиг.1).

Недостатками данного устройства подвеса являются следующие. Во-первых, если размеры радиолокационного объекта значительно превышают длину полотна, то для его надежного крепления и удержания в измерительном объеме необходимо разделять полотно на две и более части. При этом сигналы, рассеянные частями, могут синфазно складываться и увеличивать отражения от устройства подвеса. Во-вторых, в сочетании с металлизированным радиолокационным объектом каждая часть полотна как радиолокационный отражатель представляет собой антенну поверхностных волн (ПВ), т.е. антенну продольного излучения. Радиолокационный объект является экраном, а полотно из диэлектрических нитей, прилегающее к поверхности объекта, замедляющей структурой. При облучении такой конструкции электромагнитным полем получаем интерференцию падающей радиоволны с полем ПВ, возбуждаемым вдоль замедляющей структуры (полотна из микронитей) и отраженным от ее конца. В обратном направлении поле ПВ по мощности превосходит отражения от тонкой передней кромки полотна из микронитей, о чем свидетельствуют результаты экспериментов (фиг.7). В итоге при измерении ЭПР малоотражающих радиолокационных объектов мощность поля, отраженного от устройства подвеса, превышает мощность сигнала от самого объекта и делает невозможным проведение таких измерений.

Задачей изобретения является снижение уровня сигнала, рассеянного от устройства подвеса радиолокационного объекта.

Решение указанной задачи обеспечивает устройство подвеса радиолокационного объекта с минимальными уровнями отраженного сигнала.

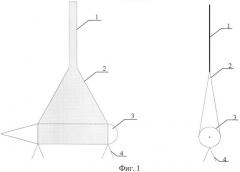

Заявленный в задаче технический результат достигается тем, что в известном устройстве подвеса радиолокационного объекта (фиг.1), состоящем из вертикальной нити 1, к нижнему концу которой крепятся наклонные ветви нити 2, прикрепленные к радиолокационному объекту 3 и представляющие собой полотно, полученное расплетением вертикальной нити на отдельные микронити, опоясывающие радиолокационный объект, расплетенные микронити слоем одинаковой толщины h распределяют по поверхности радиолокационного объекта двумя и более равными частями (фиг.2), длиной L каждая, расположенными друг от друга на расстоянии f, исходя из соотношений:

L/λср≤10 для 2,5<ε<6,

L/λcp≈10…20 для ε≈2,5,

L/λср≥20 для ε<2,5,

, ,

где λcр - средняя длина электромагнитной волны рабочего диапазона,

ε - диэлектрическая проницаемость материала нити,

n=1, 2, 3, ….

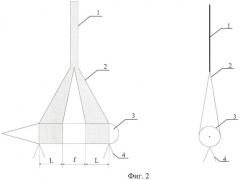

Поясним данное техническое решение. Из теории антенн поверхностных волн [Антенны и устройства СВЧ (Расчет и проектирование антенных решеток и их излучающих элементов), под ред. Д.И.Воскресенского. М.: Сов. радио. 1972. С.198] известно, что типичная схема антенны поверхностной волны состоит из двух основных элементов: замедляющей структуры 1 (фиг.3), по которой распространяется поверхностная волна, и возбудителя 2 ПВ (кромка экрана). Замедляющая структура оканчивается экраном 3. В случае применения устройства подвеса радиолокационного объекта роль экрана выполняет сам металлизированный радиолокационный объект, замедляющей структуры - полотно из микронитей, опоясывающих радиолокационный объект, а возбудителя - край (кромка, острие и т.д.) радиолокационного объекта, от которого отражается радиоволна. Таким образом, имеем непрерывную замедляющую систему в виде тонкого диэлектрика на металлическом экране (подложке). Когда объект осесимметричный, имеем цилиндрическую замедляющую систему [Корбанский И.Н. Антенны. М.: Энергия. 1973. С.288-302.].

Замедляющую структуру, направляющую ПВ, принято характеризовать поверхностным импедансом (поверхностным сопротивлением), который определяется отношением составляющих электрического и магнитного полей на поверхности структуры. Для волны типа Е поверхностный импеданс Z=j(α/ωε), откуда следует, что условием существования поверхностной волны над импедансной структурой является ее чисто индуктивный характер. С ростом величины замедления ПВ γ (γ=с/υф, где с - скорость света, υф - фазовая скорость бегущей волны) увеличиваются коэффициент ослабления α и величина поверхностного импеданса Z.

В данном конкретном случае особый интерес представляет замедляющая структура в виде тонкого слоя диэлектрика на металлическом экране (радиолокационном объекте). Поверхностные Е-волны могут распространяться при произвольно малой толщине диэлектрического слоя и этим они отличаются от волн типа Н, которые могут существовать начиная с некоторой толщины слоя h, обеспечивающей емкостной характер поверхностного импеданса. Поэтому возбуждение волны типа Е наиболее вероятно для рассматриваемой конструкции устройства подвеса радиолокационного объекта. В этом случае выражение для поверхностного импеданса принимает вид:

где ; kд=2π/λд, λд - длина волны в диэлектрике.

Получая из (1) трансцендентное уравнение εα cosgh=gsingh, имеем возможность определить коэффициент β, характеризующий замедление поверхностной волны, для данной толщины слоя h. Уравнение имеет решение при k<β<kд и gh<π/2. В этом случае поверхностный импеданс замедляющей структуры имеет индуктивный характер.

Направленные свойства полученной таким образом антенны ПВ зависят как от длины замедляющей структуры L, так и от величины замедления γ ПВ. Увеличение замедления γ ведет к увеличению отражения ПВ от конца замедляющей структуры, т.е. обратному рассеянию, что делает невозможным проведение корректных радиолокационных измерений. Чтобы это исключить, величина замедления должна лежать в пределах 1,05…1,3 [Антенны и устройства СВЧ (Расчет и проектирование антенных решеток и их излучающих элементов), под ред. Д.И.Воскресенского. М.: Сов. радио. 1972. С.210].

Таким образом, для уменьшения обратного рассеяния от устройства подвеса радиолокационного объекта достаточно предъявить требования к длине замедляющей системы L - длине части полотна, состоящего из отдельных микронитей, опоясывающих радиолокационный объект. При выборе L учитывают следующие соображения. При заданном замедлении γ оптимальная длина полотна, обеспечивающая получение максимального коэффициента направленного действия (минимального обратного отражения от конца замедляющей структуры), определяется из условия:

Данное условие соответствует фазовому сдвигу 180° между полем, переизлученным передней и задней кромкой части полотна (замедляющей структуры).

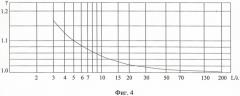

На фиг.4 приведена зависимость величины замедления γ от волновой длины структуры L/λ. Выбор значений γ, меньших, чем следует из условия (2), позволяет уменьшить коэффициент отражения поверхностной волны от конца замедляющей структуры.

На основании приведенной на фиг.4 зависимости, обусловленной соотношением (2), а также с учетом величины диэлектрической проницаемости материала нити (микронити) ε (фиг.5) [Физические величины. Справочник. М.: Энергоатомиздат. 1991. С.122.] длину части полотна L из диэлектрических микронитей, равномерно распределенных по поверхности радиолокационного объекта, следует выбирать исходя из следующих соотношений:

L/λср≤10 для 2,5<ε<6,

L/λcp≈10…20 для ε≈2,5,

L/λcp≥20 для ε<2,5,

где λcр - средняя длина электромагнитной волны рабочего диапазона.

Толщина полотна из диэлектрических микронитей выбирается из условия обеспечения необходимого замедления ПВ согласно соотношению (1) и сохранения прочностных характеристик устройства подвеса. Аналогией могут служить требования к направляющим структурам в виде тонкостенных диэлектрических трубок [Антенны и устройства СВЧ (Расчет и проектирование антенных решеток и их излучающих элементов), под ред. Д.И.Воскресенского. М.: Сов. радио. 1972. С.235], которые обеспечивают направленное излучение с малым уровнем боковых лепестков диаграммы направленности. Исходя из этих соображений, толщину полотна h выбирают из соотношения:

,

где λcp - средняя длина электромагнитной волны рабочего диапазона.

Чтобы отраженный от равных частей полотна сигнал складывался в противофазе, их необходимо располагать друг от друга на расстоянии, кратном четверти средней длины волны рабочего диапазона. Исходя из этого расстояние f между равными частями полотна (замедляющими структурами) длиной L каждая должно обеспечивать фазовый сдвиг 180° между полем, переизлученным ПВ в обратном направлении от задней кромки одной части полотна и от передней кромки соседней с ней части полотна, т.е.

, где n=1, 2, 3 ….

Необходимо отметить, что ширина диаграммы направленности ПВ слабо зависит от отношения L/λ. Уменьшение γ относительно оптимального значения, определяемого из условия (2), приводит лишь к уменьшению уровня боковых лепестков и расширению главного лепестка диаграммы направленности ПВ. На практике добиться идеального сложения в противофазе полей ПВ затруднительно, поэтому уместно говорить лишь об уменьшении обратного отражения.

Устройство работает следующим образом.

Плоский фронт электромагнитной волны со средней длиной рабочего диапазона λср под некоторым углом падает на радиолокационный объект, закрепленный на устройстве подвеса, состоящем из вертикальной нити, к нижнему концу которой крепятся наклонные ветви нити, прикрепленные к радиолокационному объекту и представляющие собой полотно, полученное расплетением вертикальной нити на отдельные микронити, опоясывающие радиолокационный объект. За счет того, что полотно из микронитей распределено по поверхности радиолокационного объекта двумя и более равными частями заданной длины L, расположенными друг от друга на расстоянии f, имеем следующее. Падающая электромагнитная волна возбуждает ПВ вдоль каждой отдельной части полотна из микронитей. За счет выбранного, с учетом диэлектрической проницаемости материала нити, волнового размера каждой отдельной части полотна уменьшается обратное отражение от задних кромок частей полотна. Сложение в противофазе полей ПВ, переизлученных двумя и более равными частями полотна, обеспечивается выбором расстояния между ними, кратного четверти средней длины волны рабочего диапазона. Таким образом, за счет одновременного уменьшения обратного отражение от их задних кромок частей полотна и сложения в противофазе полей ПВ в обратном направлении распространяется электромагнитная волна, отраженная только от радиолокационного объекта.

Для экспериментальной проверки работоспособности предлагаемого технического решения были проведены экспериментальные исследования устройства подвеса радиолокационного объекта в условиях Эталонного радиолокационного измерительного комплекса [Эталонный радиолокационный измерительный комплекс «ЭРИК-1». Оружие и технологии России. Энциклопедия XXI век. T. IX. Противовоздушная и противоракетная оборона. - М.: Издательский дом "Оружие и технологии", 2005].

В качестве малоотражающего радиолокационного объекта был выбран металлизированный отражатель в виде конуса-цилиндра-полусферы (фиг.6,а). Для изготовления как известного, так и предлагаемого устройства подвеса радиолокационного объекта использовалась одна и та же диэлектрическая лента из капрона типа ЛТКП 60-7000 шириной 60 и толщиной 10 миллиметров для подвеса объектов массой до 2 тонн. Известное устройство было изготовлено путем расплетения ленты на отдельные микронити, составившие основу единого полотна толщиной ≈0,8 мм и длиной ≈75,5 см и опоясывало объект-отражатель симметрично относительно его центра масс. Предлагаемое устройство подвеса отличалось от известного тем, что полотно было поделено на три равные части длиной ≈28 см каждая и размещались на объекте-отражателе друг от друга на одинаковом расстоянии ≈24 см симметрично относительно его центра масс.

Существо предлагаемого технического решения поясняется фигурами 1-8, на которых представлено устройство подвеса (крепления) радиолокационного объекта и результаты его экспериментальных исследований.

На фиг.1 приведен внешний вид известного устройства подвеса радиолокационных объектов.

На фиг.2 приведен внешний вид предлагаемого устройства подвеса радиолокационных объектов.

На фиг.3 приведена схема антенны поверхностной волны.

На фиг.4 приведена зависимость величины замедления γ от волновой длины структуры L/λ.

На фиг.5 приведены значения диэлектрической проницаемости материалов.

На фиг.6 приведена геометрия малоотражающего радиолокационного объекта (а) и схема измерения его ЭПР (b).

На фиг.7 приведены диаграммы ЭПР малоотражающего радиолокационного объекта в секторе углов локации 0±15° с известным (а) и предлагаемым устройством подвеса (b) для радиоволны длиной 3,2 см - с, 10,1 см - q, 17 см - k.

На фиг.8 приведены законы распределения вероятностей ЭПР (Р(σ)) малоотражающего радиолокационного объекта в секторе углов локации 0±15° с известным (а) и предлагаемым устройством подвеса (b) для соответствующих длин волн (с, q, k).

По результатам экспериментальных исследований было установлено, что предлагаемое устройство подвеса радиолокационного объекта в сравнении с известным устройством за счет деления полотна подвеса на две и более одинаковые части, размеры и положение которых выбираются исходя из радиофизических характеристик материала нити и длины волны, позволяет уменьшить отражения (значения ЭПР по уровню вероятности 0,5) в диапазоне длин волн 3,2, 10,1 и 17 см на 7, 6.5 и 6.2 дБ соответственно.

Устройство целесообразно использовать в организациях, занимающихся измерениями радиолокационных характеристик малоотражающих объектов.

Устройство подвеса радиолокационного объекта, состоящее из вертикальной нити, к нижнему концу которой крепятся наклонные ветви нити, прикрепленные к радиолокационному объекту и представляющие собой полотно, полученное расплетением вертикальной нити на отдельные микронити, опоясывающие радиолокационный объект и нити оттяжки, отличающееся тем, что расплетенные нити одинаковым слоем толщиной h распределяют по поверхности радиолокационного объекта двумя и более равными частями, длиной L каждая и расположенными друг от друга на расстоянии f исходя из соотношенийL/λcp≤10 для 2,5<ε<6,L/λcp≈10…20 для ε≈2,5,L/λcp≥20 для ε<2,5, где λср - средняя длина электромагнитной волны рабочего диапазона,ε - диэлектрическая проницаемость материала нити,n=1, 2, 3, ….