Система стереотелевидения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для цифрового телевещания. Техническим результатом является формирование изображения видеокадра, исключающее зависимость величины сигналов с элементов матрицы от частоты считывания. Результат достигается тем, что в передающую сторону системы стереотелевидения вводится фотоэлектрический преобразователь, содержащий два приемника изображения, каждый из которых содержит матрицу из преобразователей "яркость излучения - код" по числу разрешения кадра, три блока импульсных усилителей и три блока регистров. 19 ил.

Реферат

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для цифрового телевещания.

Прототипом принята "Универсальная система телевидения" [1], содержащая на передающей стороне два фотоэлектрических преобразователя /ФЭП/, первый формирует сигналы трех цветов правого кадра стереопары и трех цветов левого кадра, включает шесть АЦП видеосигналов, шесть кодеров, выполненных идентично кодерам аналога [2], выполняющие сжатие потока кодов видеосигналов с АЦП со средним коэффициентом сжатия 4 за кадр, формирователь кодов, два триггера, два самоходных распределителя импульсов /СРИ/, два АЦП сигналов звука, синтезатор частот и одноканальный передатчик радиосигналов, на приемной стороне содержащая блок управления, тракт приема кодов видеосигналов, первый канал обработки кодов из трех каналов цветовых сигналов R1, G1, B1, второй канал обработки кодов из трех каналов цветовых сигналов R2, G2, B2, первый и второй плоскопанельные экраны. Кадры стереопары идут параллельно, применяется полярное разделение сигналов. На приемной стороне сжатая видеоинформация восстанавливается декодерами, на правом и левом экранах воспроизводятся правый и левый кадры, которые зритель наблюдает через очки раздельных полей зрения. Недостатками прототипа являются длительный процесс формирования /считывания/ цифрового видеосигнала при использовании датчиком изображения матричного прибора с зарядовой инжекцией /ПЗИ/. Заряды, накопленные каждым пикселом датчика ПЗИ [2 с.830, 832], считываются в последовательном порядке по отсчетам в строке и по строкам в кадре. Каждый элемент матрицы преобразует полученную величину светового потока в напряжение, пропорциональное яркости потока, которое для перевода его в цифровой видеосигнал требует еще и аналого-цифровое преобразование. Чем ниже частота считывания сигналов пикселов, тем больше величина напряжения сигнала, с увеличением частоты кадров снижается величина сигнала пиксела, снижается величина кода, а следовательно, снижается качество получаемого изображения на приемной стороне системы телевидения. Цель изобретения - применение на передающей стороне системы приемника изображения с мгновенным формированием цифрового видеосигнала, в котором величина сигнала не зависит от частоты считывания. Техническим результатом является мгновенное формирование изображения кадра с одновременным аналого-цифровым преобразованием его в двоичный код.

Сущность изобретения в том, что в передающую сторону системы стереотелевидения, содержащую кодеры, формирователь кодов, два АЦП сигнала звука и передатчик радиосигналов, вводится фотоэлектрический преобразователь, содержащий два приемника изображения, каждый из которых включает матрицу из соответствующего числа преобразователей "яркость излучения - код", шесть блоков импульсных усилителей и шесть блоков регистров. В заявляемой системе стереотелевидения видеорежим 1000×1000×25 Гц, где 1000 - число кодируемых отсчетов в строке, 1000 - число строк в кадре, 25 Гц - частота стереопар. Правый и левый кадры стереопары идут параллельно, применяется способ полярного разделения кодов стереопар. Частота дискретизации кодов видеосигналов fд=25 Гц ×1000×1000=25 МГц.

Частота строк fс=25 Гц ×1000=25 кГц, как и в прототипе.

В заявляемой системе используются кодеры, выполняющие сжатие кодов с коэффициентом сжатия 4 за кадр, с плавающим коэффициентом сжатия 4 за кадр, который в диапазоне от 1 до 255. При коэффициенте 4 сжатия частота дискретизации на выходах кодеров составляет:

fд=25 МГц:4=6,25 МГц. Частота тактовых синусоидальных колебаний при формировании потоков кодов кадра составляет:

fт=6,25 МГц×27=168,75 МГц,

где 6,25 МГц - частота дискретизации кодов на выходе кодеров,

27 - число разрядов в каждом суммарном коде из трех кодов цветовых сигналов R, G, B, 9 разрядов×3.

Период следования кодов 160 нс , период разрядов в коде 160 нс:27=6 нс.

Несущая частота передатчика принимается:

fн=168,75 МГц×15=2531,25 МГц.

Верхняя боковая частота fнв=2531,25 МГц + 168,75 МГц=2700 МГц, нижняя боковая частота fнн=2531,25 МГц - 168,75 МГц=2362,5 МГц.

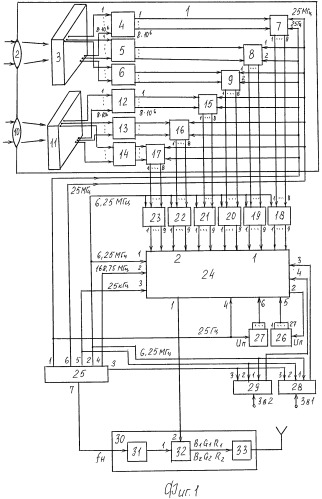

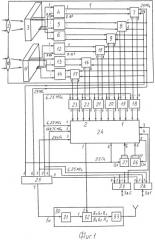

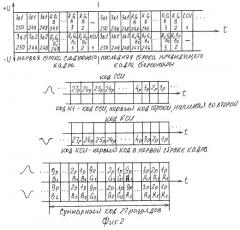

С передатчика радиосигналов передаются параллельно два потока кодов правого R1, G1, B1 и левого R2, G2, B2 стереопар. На приемной стороне сжатая видеоинформация восстанавливается декодерами на 100%, и на двух экранах параллельно воспроизводятся два изображения: на правом экране правый кадр, на левом экране левый кадр. Разрешение на экранах 106 пикселов, 1000×1000. Видеорежим 1000×1000×25 Гц. Объемным изображение зритель воспринимает через очки раздельных полей зрения. Передающая сторона на фиг.1, структура цифрового потока на фиг.2, расположение элементов матрицы в приемнике изображения на фиг.3, триада одного элемента матрицы на фиг.4, преобразователь "яркость излучения - код" на фиг.5, блок регистров ФЭП на фиг.6, формирователь потока кодов на фиг.7, приемная сторона на фиг.8, спектр амплитудно-модулированного сигнала на фиг.9, двухполярный амплитудный детектор на фиг.10, накопитель кодов кадра на фиг.11, блоки регистров накопителя кодов кадра на фиг.12, 13, блок выделения ССИ /КСИ/ на фиг.14. один элемент матрицы экрана на фиг.15, вид элемента матрицы внутри сверху на фиг.16. излучающая ячейка на фиг.17, размещение элементов матрицы в экране на фиг.18, временные диаграммы работы система на фиг.19.

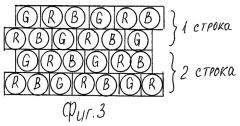

Передающая сторона содержит /фиг.1/ фотоэлектрический преобразователь 1 /ФЭЦ/, являющийся датчиком сигналов трех цветов правого кадра R1, G1, B1 и трех цветов левого кадра R2, G2, B2, и включает первый объектив 2 и первый приемник 3 изображения /ПИ/, приемная сторона которого расположена в фокальной плоскости первого объектива 2, оптическое разрешение матрицы ПИ 3 1000×1000, три группы выходов которой по 8×106 подключены к соответствующим входам 1 - 8×106 блоков 4, 5, 6 импульсных усилителей /фиг.1/, выходы 1 - 8×106 с каждого из блоков 4, 5, 6 подключены соответственно к входам 1 - 8×106 своих блоков 7, 8, 9 регистров, каждый из блоков 7-9 содержит восьмиразрядные регистры по числу разрешения ПИ 3 - 106, включает второй объектив 10 и второй приемник 11 изображения /ПИ/, приемная сторона которого расположена в фокальной плоскости второго объектива 10, оптическое разрешение матрицы ПИ 11 также 1000×1000. Три группы выходов второго приемника 11 изображения 1 - 106×8 подключены к соответствующим входам 1 - 8×106 трех блоков 12, 13, 14 импульсных усилителей, выходы с 1 по 8×106 каждого из которых подключены соответственно к входам 1 - 8×106 своих блоков 15, 16, 17 регистров ФЭП. Каждый из блоков 15-17 содержит восьмиразрядные регистры по числу разрешения ПИ 11. Выходы первый-восьмой блоков 7-9 и 15-17 являются выходами ФЭП 1. Первый приемник 3 изображения и второй приемник 11 изображения возглавляют /задают/ работу системы стереотелевидения, представляя ей начальный продукт - стереопару из правого и левого кадров для передачи и воспроизведения их на приемной стороне. Приемники 3, 11 изображения выполнены идентично, которые со скоростью распространения света формируют цифровые представления кадров стереопар. Матрицы приемников 3, 11 изображения состоят каждая из 106 /1000×1000/элементов, расположенных последовательно по 1000 штук в строке /фиг.3/, а кадр включает 1000 строк. Изображение кадров проецируется объективами 2 и 10 на приемные поверхности приемников 3, 11 изображения. Каждый отдельный элемент матрицы представляется триадой /фиг.4/ из трех преобразователей "яркость излучения - код" /фиг.5/. Левый нижний преобразователь принимает красное R излучение, верхний преобразователь принимает излучение зеленого G цвета, правый нижний принимает синее В излучение /фиг.4/. Преобразователь "яркость излучения - код" /фиг.5/ включает непрозрачный корпус 34 формой прямоугольного параллелепипеда из изоляционного материала, в переднем торце корпуса 34 расположен цветной светофильтр 35 одного из базовых цветов /R, G, В/, за цветным светофильтром 35 в непрозрачной перегородке 36 закреплен микрообъектив 37, по оптической оси которого и под углом 45° к ней последовательно друг за другом размещены и жестко закреплены восемь с первого по восьмой полупрозрачные микрозеркала 381-8, на стороне корпуса, к которой повернуты микрозеркала, расположены с первого по восьмой соответствующие фотоприемники 391-8, принимающие отраженные полупрозрачными микрозеркалами 38 излучение и выдающие электрические импульсы в свой импульсный усилитель блока 4 /5, 6/ или 12 /13, 14/. Световой поток после цветного светофильтра поступает в микрообъектив 37, направляющий его по своей оси на центры полупрозрачных микрозеркал 381-8. Принцип преобразования "яркость излучения - код" основан на том, что каждое впереди расположенное микрозеркало 38 пропускает на следующее за ним поток света, ослабленный в два раза, что соответствует принципу двоичного кода. Каждое полупрозрачное микрозеркало пропускает поток излучения 50%, в микрозеркалах светоделительное покрытие, выполняющее отношение отраженного излучения к пропущенному как 1:0,5 [7, с.223]. Техническим результатом преобразователя является мгновенное получение в двоичном представлении величины входного потока /непрерывного или импульсного/ монохроматического R, G. В света. Число полупрозрачных микрозеркал 38 соответствует получению восьмиразрядных кодов. Электрический сигнал с фотоприемника 39 /фиг.5/ усиливается в импульсном усилителе блока 4 /5, 6/ и 12 /13, 14/, формируется по амплитуде и длительности и поступает в соответствующий разряд соответствующего регистра в блоке 7 /8, 9/ и 15 /16, 17/. В ФЭП 1 применяются приемники 3, 11 изображения, формат кадра которых 36×36 мм и разрешение 1000×1000 пикселов, которые определяют применение в матрицах элементов триад /фиг.4/ с размерами 36×36 мкм , а поперечные размеры корпуса преобразователя "яркость излучения - код" должны быть 18×18 мкм, изготовление элементов матриц и преобразователей таких размеров возможно с привлечением к этому нанотехнологий. Получаемые преобразователями двоичные коды состоят из последовательно следующих единиц, старшим разрядом в которых является сигнал "1" с фотоприемника 391 /фиг.5/. младшим разрядом является сигнал "1" с фотоприемника 398. С фотоприемников 39 всех элементов матриц все коды поступают параллельно в блоки 4, 5, 6 и 12, 13, 14 импульсных усилителей, где сформированные по амплитуде и длительности импульсы кодов также параллельно поступают в блоки 7-9 и 15-17 и заполняют свои восьмиразрядные регистры. Блоки 7-9 и 15-17 выполнены идентично, каждый включает с первого по 106 восьмиразрядные регистры /фиг.6/ и последовательно соединенные ключ 41 и распределитель 42 импульсов. Информационными входами блоков 7-9, 15-17 являются первый-восьмой входы всех регистров 40, подключенные к соответствующим 1-8×106 выходам блоков 4-6, 12-14, выходами блоков 7-9, 15-17 регистров являются поразрядно объединенные первый-восьмой выходы всех регистров Первым управляющим входом блоков 7, 8, 9 регистров и 15-17 является сигнальный вход ключа 41 /25 МГц/, вторым управляющим входом является управляющий вход Uот 25 Гц ключа 41. Коды из регистров 40 выдаются последовательно сигналами Uвыд с распределителя 42 импульсов с частотой 25 МГц: ключ 41 открывается передним фронтом импульса 25 Гц на длительность кадра 40 мс, на вход распределителя импульсов 42 поступают импульсы дискретизации 25 МГц, а сигналы с выходов 1-106 распределителя 42 импульсов выдают последовательно коды из регистров Передающая сторона включает /фиг.1/ шесть кодеров с 18 по 23, выполненные идентично кодерам аналога [2, с.6 фиг.5, 6], включает формирователь потока кодов 24, синтезатор частот 25, выдающий с первого выхода импульсы частоты стереопар 25 Гц, с пятого выхода импульсы частоты строк 25 кГц, с третьего выхода импульсы частоты дискретизации кодов звука 75 кГц, с четвертого выхода синусоидальные колебания тактовой частоты 168,75 МГц, со второго выхода импульсы частоты 6,25 МГц, с шестого - импульсы частоты 25 МГц и с седьмого выхода синусоидальные колебания несущей частоты 2531,25 МГц со стабильностью 10-7, включает первый 26 и второй 27 самоходные распределители импульсов /СРИ/, выполненные идентично [4, с.269, 274], первый АЦП 28 и второй АЦП 29 сигналов звука, выполненные идентично АЦП сигналов звука аналога [5, с.5, фиг.1]. АЦП 28, 29 преобразуют звуковые сигналы Зв1 и Зв2 в 16-разрядные коды с частотой 75 кГц. СРИ 26 формирует код строчных синхроимпульсов ССИ из 27 единиц подряд, СРИ 27 формирует код кадровых синхроимпульсов КСИ из 27 единиц подряд. Передающая сторона включает передатчик 30 радиосигналов из последовательно соединенных усилителя 31 несущей частоты, амплитудного модулятора 32 и выходного усилителя 33. Амплитудный модулятор 32 включает последовательно соединенные кольцевой модулятор и полосовой фильтр [6, с.234], отфильтровывающий ненужную верхнюю боковую частоту 2700 МГц в спектре амплитудно-модулированной несущей частоты /фиг.9/. Кольцевой модулятор подавляет саму несущую частоту 2531,25 МГц. Нижняя боковая частота 2362,5 МГц с видеоинформацией кодов стереопар поступает в выходной усилитель 33 и излучается в эфир со стабильностью колебаний 10-7, отсюда занимаемая полоса в эфире составляет ±253.125 Гц или 506 Гц. Формирователь 24 потока кодов включает /фиг.7/ три канала, первый и второй идентичны. Первый канал включает последовательно соединенные первый блок 43 элементов И из 27 элементов И, первый 44 и второй 45 элементы ИЛИ, первый выходной ключ 46 и первый СРИ 47, второй канал включает второй блок элементов И 48 из 27 элементов И, третий 49 и четвертый 50 элементы ИЛИ, второй выходной ключ 51 и второй СРИ 52, Третий канал включает два блока 53, 56 элементов И каждый из 16 элементов И, пятый элемент ИЛИ 54 и шестой элемент ИЛИ 57, третий СРИ 55 и четвертый СРИ 58. Формирователь потока кодов 24 включает первый 59, второй 60 и третий 61 ключи, последовательно соединенные восьмиразрядный счетчик 62 импульсов и дешифратор 63. Информационными входами блока 24 являются: первым - первые /с 1 по 27/ входы элементов И блока 43, вторым - первые /с 1 по 27/ входы элементов И блока 48, третьим - первые /с 1 по 16/ входы элементов И блока 53, четвертым - /с 1 по 16/ первые входы элементов И блока 56, пятым - сигнальный вход третьего ключа 61, шестым - третий вход четвертого элемента ИЛИ 50. Первым выходом блока 24 являются объединенные выходы выходных ключей 46, 51. вторым - третий выход дешифратора 63, подключенный к входу СРИ 26. Управляющими входами являются: первым объединенные входы 6,25 МГц ключей 59, 60 и счетный вход счетчика 62 импульсов, вторым - объединенные сигнальные входы 168,75 МГц /Uт/ выходных ключей 46, 51, третьим - управляющий вход 25 кГц "Uo" счетчика 62 импульсов, четвертым - управляющий вход Uз, 25 Гц третьего ключа 61. Первый выход дешифратора 63 подключен к первому управляющему входу Uот первого ключа 59. второй выход подключен к второму управляющему входу Uз ключа 59 и к первому управляющему входу Uот второго ключа 60, третий выход подключен к второму управляющему Uз входу второго ключа 60 и является вторым выходом блока 24. Вторые входы элементов И блока 43 и 48, блоков 53, 56 подключены к выходам СРИ соответственно 47, 52, имеющие по 27 выходов, и СРИ 55, 58, также имеющие по 27 выходов, но к вторым входам элементов И блоков 53, 56 подключены шестнадцать выходов, остальные с 17 по 27 не задействуются. Выход первого ключа 59 подключен к входам СРИ 47, 52, выход ключа 60 подключен к входам СРИ 55, 58, выход третьего ключа 61 подключен к третьему входу второго элемента ИЛИ 45. Приемная сторона содержит /фиг.8/ антенну, блок 64 управления /выбор каналов/, один тракт приема и обработки кодов видеосигналов, канал формирования управляющих сигналов, первый и второй плоскопанельные экраны, два канала воспроизведения звука и очки 106 раздельных полей зрения. Тракт приема и обработки кодов видеосигналов стереопар содержит последовательно соединенные блок 65 приема радиосигналов, усилитель 66 радиочастоты и двухполярный амплитудный детектор 67 /фиг.10/, первый и второй каналы обработки кодов видеосигналов. Первый канал обработки кодов включает последовательно соединенные первый формирователь 68 импульсов, вход которого подключен к первому выходу двухполярного амплитудного детектора 67, первый приемный регистр 69 из 27 разрядов и три канала цветовых сигналов: канал сигнала R1, канал сигнала G1, канал сигнала В1. Канал сигнала R1 включает последовательно соединенные регистр 70, декодер 71, накопиетль 72 кодов кадра и блок 73 импульсных усилителей, содержащий импульсных усилителей по числу выходов накопителя 72 кодов кадра и разрядов в коде 8×106/1000×1000×8/, канал сигнала G1 включает последовательно соединенные регистр 74, декодер 75, накопитель 76 кодов кадра и блок 77 импульсных усилителей их 8×106 импульсных усилителей, канал сигнала В1 включает последовательно соединенные регистр 78, декодер 79, накопитель 80 кодов кадра и блок 81 импульсных усилителей из 8×106 импульсных усилителей. Выходы блоков 73, 77, 81 подключены к соответствующим входам 24×106 первого плоскопанельного экрана 82. Второй канал обработки кодов включает последовательно соединенные второй формирователь 83 импульсов, вход которого подключен к второму выходу двухполярного амплитудного детектора 67, второй приемный регистр 84 из 27 разрядов и три канала цветовых сигнала: канал сигнала R2, канал сигнала G2, канал сигнала В2. Канал сигнала R2 включает последовательно соединенные регистр 85, декодер 86, накопитель 87 кодов кадра и блок 88 импульсных усилителей из 8×106 импульсных усилителей, канал сигнала G2 включает последовательно соединенные регистр 89, декодер 90, накопитель 91 кодов кадра и блок 92 импульсных усилителей из 8×106 усилителей, канал сигнала В2 включает последовательно соединенные регистр 93, декодер 94, накопитель 95 кодов кадра и блок 96 импульсных усилителей из 8×106 усилителей. Выходы блоков 88, 92, 96 подключены к соответствующим 24×106 входам второго плоскопанельного экрана 97. Порядок работы приемной стороны определяет канал формирования управляющих сигналов, включающий блок 98 выделения строчных синхроимпульсов /ОСИ/, синтезатор частот 99, ключ 100, счетчик 101 импульсов и дешифратор 102 и блок 103 выделения кадровых синхроимпульсов /КСИ/. Приемная сторона включает идентичные первый 104 и второй 105 каналы воспроизведения звука, каждый включающий преобразователь кодов звука в аналоговые сигналы /ЦАП/, усилитель мощности и громкоговоритель. Изображения правого и левого кадров стереопар воспроизводятся синхронно на экранах 82 и 97. Зритель воспринимает изображение объемным через очки 106 раздельных полей зрения. Очки 106 содержат /фиг.8/ оправу с дужками для ушей, окна очков без стекол, между собой соединены подвижно вертикальной осью для поворота их относительно друг друга в горизонтальной плоскости, для разделения полей зрения глаз каждое окно очков имеет съемную конусную бленду на конце прямоугольной формы /под форму экрана/. Бленда из двух частей: первая часть вкручивается в окно очков, вторая часть подвижная, выдвигается или вдвигается в первую, изменяя длину бленды. При просмотре зритель разворотом окон очков и изменением длины бленд настраивает поля зрения глаз так, чтобы каждый глаз видел только свой экран. Декодеры 71, 75, 79, 86, 90, 94 идентичны, выполняются как в аналоге [2, с.7, фиг.10]. Накопители 72, 76, 80, 87, 91, 95 кодов кадра выполнены идентично, каждый включает /фиг.11/ блоки 107 регистров по числу строк в кадре, т.е. 1000 штук: 1071-1000. Информационным входом блока 72 являются поразрядно объединенные 1-8 входы блоков 107 регистров. Управляющими входами являются: первым - первый управляющий вход Uк /25 Гц/ первого блока 1071 регистров, вторым - объединенные вторые управляющие входы Uвыд 25 кГц блоков регистров, третьим - объединенные третьи управляющие входы Uд /25 МГц/ блоков 1071-1000 регистров. Каждый управляющий выход предыдущего блока регистров является первым управляющим входом для каждого последующего блока 107 регистров, управляющий выход последнего блока 1071000 регистров подключен параллельно к четвертым управляющим входам всех блоков 107 регистров, всего выходов 8×106/8×1000×1000/. Блоки 107 регистров идентичны, каждый включает. /фиг.12, 13/ первый 108 и второй 109 ключи, распределитель 110 импульсов и восемь регистров 1111-8 каждый из 1000 разрядов по числу отсчетов в строке. Информационными входами блока 107 регистров являются 1-8 поразрядно объединенные третьи входы разрядов восьми регистров 1111-8. Выходами являются параллельные выходы всех разрядов /1000/ восьми регистров, всего выходов 8000/8×1000/. Управляющими входами являются: первым - первый управляющий вход Uот /25 Гц/ первого ключа 108, вторым - сигнальный вход Uвыд /25 МГц/ второго ключа 109, третьим - сигнальный вход Uд /25 МГц/ первого ключа 108, четвертым - первый управляющий вход Uот ключа 109. Последний 1000-й выход распределителя импульсов 110 является управляющим выходом блока 107 регистров в следующий блок регистров и подключен к его первому управляющему входу первого ключа 108. Выход ключа 108 подключен к входу распределителя 110 импульсов, выходы которого последовательно с первого по 1000-й подключены к первым /тактовым/ входам разрядов параллельно восьми регистрам 1111-8. Выход второго ключа 109 подключен параллельно к вторым входам разрядов восьми регистров 111 и к второму управляющему входу Uз своего ключа 109, прошедший один импульс Uвыд закрывает ключ 109. Выходы накопителя кодов кадра 72, 76, 80, 87, 91, 95 /фиг.8/ подключены к соответствующим входам своих блоков 73, 77, 81, 88, 92, 96 импульсных усилителей, каждый из которых включает импульсных усилителей по числу разрешения кадра 106 и по числу восьми разрядов в коде: 8×106. С окончанием периода кадра 40 мс в накопителях 73, 77, 81 кодов кадра сосредотачиваются все коды правого кадра стереопары 3×8×106, в накопителях 87, 91, 95 сосредотачиваются коды кадра левого кадра стереопары 3×8×106. С приходом сигнала с последнего блока 1071000 регистров все коды правого и левого кадров выдаются в блоки импульсных усилителей 73, 77, 81 и 88, 92, 96, с выходов которых сигналы единиц, усиленные до нужной величины, длительностью в 40 мс параллельно поступают на входы своих экранов 82 и 97, которые выполнены идентично. Каждый плоскопанельный экран 82, 97 включает матрицу из элементов по числу разрешения кадра 106. Каждый элемент матрицы формирует пиксел тремя излучающими ячейками, излучающими базовые цвета R, С, В. Общий вид одного элемента матрицы на фиг.15, его вид сверху внутри корпуса на фиг.16 и включает непрозрачный корпус 115 соответствующей формы, объединяющий три излучающих ячейки 116, 117, 118. Левая нижняя ячейка 116 излучает красный R цвет, верхняя 117 излучает зеленый G цвет, нижняя правая излучает синий B цвет. Каждая излучающая ячейка содержит в переднем торце корпуса 115 микролинзу 119, выполняющую роль объектива, в выходном торце корпуса закреплен цветовой светофильтр 120 одного из базовых цветов, между микролинзой 119 и цветным светофильтром 120 расположена диафрагма, имеющая цилиндрический корпус 121 с восемью прорезями, в которых расположены нейтральные полупрозрачные микросветофильтры 1221-8, прикрепленные к своим микропьезоэлементам 1231-8. Первые торцы микропьезоэлементов 123 с двумя управляющими входами жестко закреплены в корпусе диафрагмы 121, к вторым свободным концам микропьезоэлементов 123 прикреплены нейтральные полупрозрачные микросветофильтры 122, которые при отсутствии управляющих импульсов с блоков 73, 77, 84, 88, 92, 96 импульсных усилителей полностью перекрывают поток излучения от микролинзы 119 /фиг.17/. Ячейки работают идентично, принцип действия основан на том, что каждый нейтральный полупрозрачный микросветофильтр 122 ослабляет излучение потока на 50%, что соответствует принципу двоичного кода. Полупрозрачные микросветофильтры 122 расположены друг за другом по оси микролинзы 119, фиг.17. Излучение от источников облучения /подсветки/ сверхярких светодиодов белого свечения микролинзой 119 направляется сквозь нейтральные полупрозрачные микросветофильтры 1221-8 на цветной светофильтр 120 /фиг.17/, придающий излучению соответствующий цвет. Входы микропьезоэлементов 122 являются управляющими входами элемента матрицы и подключены к выходам импульсных усилителей в блоках 73, 77, 81, 88, 92, 96. В отсутствие управляющих импульсов /сигналов единиц/ микропьезоэлементы находятся в ненапряженном состоянии, все полупрозрачные микросветофильтры 122 расположены по оптической оси микролинзы, поток излучения полностью перекрыт. С поступлением управляющего импульса на микропьезоэлемент 123 его свободный конец изгибается и выводит свой нейтральный полупрозрачный микросветофильтр 122 из потока излучения на длительность кадра 40 мс, чтобы он не перекрывал поток, что соответствует единице в разряде кода, не выведенный из потока микросветофильтр 122 соответствует в разряде кода нулю. При поступлении кода из одних единиц 11111111 из потока выводятся все полупрозрачные микросветофильтры 1221-8, а из излучающей ячейки идет максимальное излучение. При поступлении разных кодов из потока излучения выводятся микросветофильтры 122, соответствующие единицам в разрядах кода. В качестве микоопьезоэлементов 123 применяются трубчатые пьезоэлементы, работающие на изгиб, прочные и надежные при длительной работе [8, c.27].

Излучающие ячейки выполняются максимально миниатюрными с поперечными размерами до 2×2 мм, а лучше и еще меньше. Излучающие ячейки изготавливаются отдельно и объединяются в корпус 115 /фиг.15/, а из элементов набирается матрица экрана. Излучение трех ячеек формирует яркость и цветовой тон пиксела. Облучение микролинз 119 выполняется светодиодами белого свечения, расположенными в соответствующем порядке и количестве внутри корпуса экрана на тыльной стороне таким образом, что каждый светодиод облучает несколько элементов матриц. Блок 98 выделения строчных синхроимпульсов ССИ и блок 103 выделение кадровых синхроимпульсов КСИ выполнены идентично, каждый включает /фиг.14/ пятиразрядный счетчик 112 импульсов, дешифратор 113, элемент НЕ 114 и два диода Д1 и Д2. Счетчик 112 ведет счет 27-и импульсов /код 11011/. Информационным входом блока 98 является счетный вход счетчика 112, подключенный к выходу формирователя 68 импульсов, управляющим входом является вход диода Д1, подключенный к выходу второго формирователя 83 импульсов /фиг.8/. В блоке 103 информационный вход подключен к выходу второго формирователя 83 импульсов, а управляющий вход подключен к выходу первого формирователя 68 импульсов. Выход дешифратора 113 является выходом блока 98 /103/ и через диод Д2 подключен к выходу элемента НЕ 114, вместе они подключены к управляющему входу счетчика 112 после диода Д1. Код ССИ 27-разрядный из одних единиц поступает на счетный вход блока 98 с формирователя 68 импульсов. КОД КСИ также из 27 единиц и поступает с формирователя 83 импульсов.

Работа блока 98 /103/, фиг.14. С приходом кода ССИ на счетный вход счетчик 112 ведет счет 27 импульсов подряд, на выходах 1, 2 и 4, 5 разрядов появляются сигналы, дешифрируемые блоком 113, и с выхода блока 98 идет синхроимпульс ССИ. В это время с блока 83 импульсы отсутствуют. Начиная со второго кода строки /фиг.2/, с блока 83 пойдут на управляющий вход счетчика 112 коды. С приходом каждого импульса кода счетчик 112 будет обнуляться и не сможет достичь счета 27. Параллельно на счетный вход будут поступать импульсы кода и с блока 68, в которых есть и единицы, и нули, и по каждому нулю элемент НЕ 114 выдает импульс, также обнуляющий счетчик 112, в добавление при выходе импульса ССИ с блока 113 он через диод Д2 поступает на управляющий вход счетчика 112 и тоже обнуляет его, в результате схемы блоков 98, 103 исключают появление на выходе ложных ССИ, КСИ. Блок 103 работает аналогично блоку 98.

При работе системы стереотелевидения объективы 2 и 10 проецируют изображения правого и левого кадров на матрицы приемников 3, 11 изображения, в которых все триады преобразователей "яркость излучения - код" параллельно выдают коды всех видеосигналов базовых цветов R1, G1, В1 правого кадра в блоки 4, 5, 6 импульсных усилителей и коды всех видеосигналов R2, G2, B2 левого кадра в блоки 12, 13, 14 импульсных усилителей, с них импульсы кодов параллельно и синхронно поступают в блоки 7-9 и 15-17 регистров /фиг.6/. С приходом следующего импульса Uк 25 Гц на управляющий вход Uот ключа 41 ключ открывается и пропускает на вход распределителя импульсов 42 импульсы 25 МГц, которые последовательно выдают из регистров 401-10 6 восьмиразрядные коды в соответствующие кодеры 18-23. Кодеры работают параллельно, выполняют сжатие потока кодов кадра с коэффициентом 4 за кадр [2, с.6 фиг.5, 6], частота выдачи кодов с кодеров 6.25 МГц. С выходов кодеров коды идут девятиразрядными /9-й разряд служебный/, девятый разряд является сигналом опознания кода числа равных кодов по величине. С кодеров 18-20 коды поступают на первый информационный вход блока 24 /,фиг.1/, с кодеров 21-23 коды поступают на второй информационный входа блока 24 /фиг.7/, временные диаграммы работы блока 24 на фиг.19. Формирователь потоков кодов 24 преобразует параллельные коды в последовательные и заменяет в них представление единиц с импульсов на положительные в кодах R1, G1, B1 и отрицательные в кодах R2, G2, B2 полусинусоиды моночастоты 168,75 МГц со стабильностью 10-7.

На третий и четвертый информационные входы поступают 16-разрядные коды с АЦП 28, 29 звука, на информационные пятый и шестой входы поступают кода CСИ и КСИ. Код КСИ является первым кодом в первой строке кадра стереопары /фиг.2/, при этом кода ССИ нет, код ССИ является первым кодом в каждой строке, начиная со второй. Единицы в кодах правого кадра стереопары представляются на выходе блока 24 положительными полусинусоидами, единицы в кодах левого кадра стереопары представляются на выходе блока 24 отрицательными полусинусоидами той же частоты 168,75 МГц.

Работа формирователя потока 24 кодов /фиг.7/.

На первые входы 27 элементов И блока 43 поступают три 9-разрядных кода с кодеров 18-20, на первые входы 27 элементов И блока 48 поступают тоже три кода с кодеров 21-23. На вторые входы элементов И блоков 43, 48 поступают 27 импульсов с выходов СРИ 47, 52. С выходов блоков 43, 48 импульсы кодов последовательно через элементы ИЛИ 44, 45 и 49, 50 поступают на управляющие входы выходных ключей 46, 51 и открывают их на время своей длительности 6 нс .

Выходной ключ 46 в открытом состоянии пропускает одну положительную полусинусоиду на выход, выходной ключ 51 в открытом состоянии пропускает одну отрицательную полусинусоиду. Выходы ключей 46, 51 объединены и являются первым информационным выходом блока 24, выходные сигналы с которого являются полными или неполными синусоидами моночастоты 168,75 МГц. Порядок следования кодов КСИ, ССИ, кодов строки и звука задают сигналы с выходов дешифратора 63. Счетчик 62 импульсов восьмиразрядный, ведет счет импульсов 6,25 МГц с первого по 250. При коде 00000001 импульс с первого выхода дешифратора 63 открывает первый ключ 59, пропускающий импульсы 6,25 МГц, являющиеся сигналами пуска Uп для СРИ 47, 52, и идет формирование кодов строки с №2 по №247 /фиг.2/. С приходом на вход счетчика 62 импульса №247 строки с второго выхода блока 63 импульс Uз закрывает ключ 59 и открывает Uот ключ 60: формируются три кода звука Зв1 и три кода Зв2, это 248, 249, 250 отсчеты строки /фиг.2/. Импульсы кода Зв1 с элемента И 53 поступают на второй вход элемента 45 ИЛИ и открывают на время своей длительности 6 нс выходной ключ 46, импульсы кода Зв2 с элемента ИЛИ 56 поступают на второй вход элемента ИЛИ 50 и открывают выходной ключ 51, формируются три кода Зв2. С приходом в счетчик 62 250-го импульса строки с третьего выхода блока 63 импульс Uз закрывает ключ 60 и как сигнал Uп пуска запускает СРИ 26, выдающий код из 27 единиц - код ССИ, который проходит открытый ключ 61 и поступает на третий вход второго элемента ИЛИ 45. По окончании периода кадра импульс следующего кадра 25 Гц передним фронтом закрывает ключ 61 на длительность 27 разрядов кода КСИ 162 нс /6 нс ×27/ и передним же фронтом запускается СРИ 27, который выдает 27-разрядный код КСИ. Сигналы КСИ представляются на выходе блока 51 отрицательными полусинусоидами /фиг.2/. Когда идет код КСИ, нет импульсов кода ССИ, закрыт ключ 61, когда идет код ССИ, нет импульсов кода КСИ. Полные и неполные синусоиды с выхода 1 блока 24 являются модулирующими сигналами для несущей частоты в амплитудном модуляторе 32 /фиг.1/. Нижняя боковая частота 2531,25 МГц с информацией кодов видеосигналов излучается в эфир. На приемной стороне радиосигналы принимаются блоком 65 /фиг.8/, являющимся селектором каналов с электронной настройкой, блок 65 включает входную цепь, усилитель радиочастоты и смеситель, на второй вход которого с синтезатора 99 частот /вход 3 блока 65/ подается частота, равная несущей частоте передатчика 30, необходимая для детектирования однополосного сигнала [9, c.146]. Сигнал со смесителя, являющийся выходным сигналом блока 65, поступает на вход усилителя 66 радиочастоты, где усиливается и поступает на вход двухполярного амплитудного детектора 67, выполненного по схеме на фиг.10. Диод Д1 выделяет положительную огибающую модулирующего сигнала /диагр.9, фиг.19/. Диод Д2 из модулирующей выделяет огибающие положительных полусинусоид /символы единиц/ кодов правого кадра стереопары R1, G1, В1 /диагр.10, фиг.19/. Диод Д3 из модулирующей выделяет огибающие отрицательных полусинусоид /символы единиц/ кодов левого кадра R2, G2, B2 стереопары /диагр.11, фиг.19/. С первого выхода блока 67 продетектированные положительные полусинусоиды 168,75 МГц поступают на вход первого формирователя 68 импульсов, со второго выхода блока 67 продетектированные отрицательные полусинусоиды той же частоты поступают на вход второго формирователя 83 импульсов. Формирователи 68, 83 импульсов выполнены по схеме несимметричного триггера с эмиттерной связью [10, с.209], формирующего прямоугольные импульсы из гармонически изменяющихся сигналов. Импульсы имеют одну полярность и длительность, равную длительности импульсов на передающей стороне. Единицы в кодах вновь представляются импульсами, нули их отсутствием. При включении питания ключ 100 в закрытом состоянии. Порядок работы приемной стороны задается сигналами с канала формирования управляющих сигналов, задающая роль принадлежит блоку 98 выделения ССИ. При каждом приходе на вход блока 98 кода ССИ на его выходе появляется строчный синхроимпульс ССИ 25 кГц, который открывает ключ 100. По сигналам ССИ выполняется и точная подстройка частоты в блоке 99, собственная частота которого имеет стабильность 10-6. Вторые входы блока 99 подключены к второй группе выходов блока 64 /выбора каналов/, сигнал с которого определяет частоту, выдаваемую с блока 99 на третий вход блока 65. Синтезатор 99 частот выдает: с первого выхода импульсы 6.25 МГц, со второго - тактовые импульсы 168,75 МГц, с третьего - импульсы 75 кГц выдачи кодов звука, с четвертого - импульсы дискретизации кодов 25 МГц, с пятого - синусоидальные колебания соответствующей несущей частоты на третий вход блока 65. С первого формирователя 68 импульсов коды поступают на информационный вход первого приемного регистра 69, со второго формирователя 83 импульсов импульсы кодов поступают на входы второго приемного регистра 84. Приемный регистр 69 имеет 27 разрядов и принимает три девятиразрядных кода R1, G1, B1 правого кадра стереопары. Приемный регистр 84 имеет также 27 разрядов и принимает три девятиразрядных кода левого кадра R2, G2, B2. С приемных регистров 69, 84 сигналы Uвыд 6,25 МГц синхронно выдают коды сигналов R1, G1, B1, в регистры 70, 74, 78 и коды сигналов R2, G2, B2 в регистры 85, 89, 93. С этих регистров коды в параллельном виде с частотой 6,25 МГц поступают в декодеры соответственно 71, 75, 79 и 86, 90, 94, которые восстанавливают на 100% сжатые потоки кодов цветовых сигналов, процессы восстановления аналогичны процессам в аналоге прототипа [2, с.7 фиг.10]. Восстановленные потоки кодов с частотой 25 МГц поступают на информационные в