Выделенное антитело человека или его антиген-связывающий фрагмент (варианты), их применение (варианты), фармацевтическая композиция, рекомбинантное антитело человека или его антиген-связывающий фрагмент, выделенная нуклеиновая кислота (варианты)

Иллюстрации

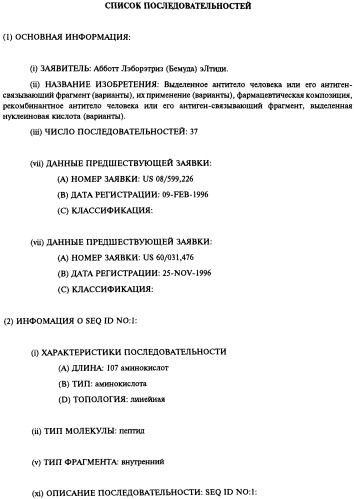

Показать всеГруппа изобретений относится к человеческим антителам, предпочтительно рекомбинантным человеческим антителам, которые характеризуются специфическим связыванием с фактором некроза опухоли α (hTNFα). Антитела обладают высокой аффинностью в отношении hTNFα (Kd=10-8M или менее), низкой скоростью диссоциации (Коff=10-3 с-1 или менее) и нейтрализуют активность hTNFα in vitro и in vivo. Антитела, соответствующие изобретению, могут быть антителом полной длины или его антиген-связывающим фрагментом. Антитела или фрагменты антител, соответствующие изобретению, эффективны при детекции hTNFα и при ингибировании активности hTNFα при патологиях и/или заболеваниях, например, у человека, опосредованных hTNFα. Изобретения также охватывают нуклеиновые кислоты, векторы для экспрессии рекомбинантных человеческих антител и фармацевтические композиции на основе человеческих антител. 16 н. и 36 з.п. ф-лы, 11 ил., 17 табл., 4 пр.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области фармакологии, медицины и биотехнологии, конкретно к препаратам, способным связывать человеческий фактор некроза опухоли (TNFα).

Уровень техники

Фактор некроза опухоли α (TNFα) является цитокином, образуемым множеством типов клеток, включая моноциты и макрофаги, который был исходно идентифицирован на основе своей способности индуцировать некроз некоторых мышиных опухолей (см., например, Old L (1985) Science 230:630-632). Впоследствии было показано, что фактор, называемый кахектин, ассоциированный с кахексией, является той же молекулой, что TNFα. TNFα участвовал в генерации шока (см., например, Beutler В. and Cerami A. (1988) Annu. Rev. Biochem. 57:505-518; Beutler В. and Cerami A. (1989) Annu. Rev. Immunol. 7:625-655). Более того, TNFa участвовал в патофизиологии ряда других заболеваний и нарушений человека, включая сепсис, инфекции, аутоиммунные заболевания, отторжение трансплантата и болезнь трансплантат против хозяина (см. например, Moeller A. et al., (1990) Cytokine 2:162-169; Патент США No 5231024 Moeller et al.; Европейский Патент No 260610 B1 Moeller A. et al.; Vasilli P. (1992) Annu. Rev. Immunol 10:411-452; Tracey K.J. and Cerami A. (1994) Annu. Rev. Med. 45:491-503).

Вследствие вредной роли человеческого TNFα (hTNFα) в ряде нарушений у человека были разработаны терапевтические способы ингибирования или противодействия активности hTNFα. В частности, антитела, которые связывают или нейтрализуют hTNFα, рассматривались как средства ингибирования активности hTNFα. Одними из самых ранних таких антител были мышиные моноклональные антитела (mAbs), секретируемые гибридомами, полученными из лимфоцитов мышей, иммунизированных hTNFα (см., например, Hahn Т. et al. (1985) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82:3814-3818; Liang C-M. et al. (1986) Biochem. Biophys. Res. Commun. 137:847-854; Hirai M. et al.(1987) J. Immunol. Methods 96:57-62; Fendly B.M. et al.(1987) Hybridoma 6:359-370; Moeller A. et al. (1990) Cytokine2:162-169; Патент США No 5231024 Moeller et al.; Европейский Патент No 186833 B1 Wallach D.; Европейская Патентная Заявка No 218868 A1 Old et al.; Европейский Патент No 260610 B1 Moeller A. et al.). Поскольку эти мышиные антитела против hTNFα часто проявляли высокую аффинность к hTNFα (например, Kd≤10-9 M) и были способны нейтрализовать активность hTNFα, их применение in vivo могло ограничиваться проблемами, связанными с введением мышиных антител человеку, такими как короткий период полужизни в сыворотке, неспособность включать определенные функции эффекторов человека и появление нежелательного иммунного ответа против мышиных антител у человека (реакция "человеческих антител против мыши" (НАМА)).

При попытке преодолеть проблемы, связанные с использованием полностью мышиных антител у человека, мышиные антитела против hTNFα были с помощью генетической инженерии сделаны "человекоподобными". Например, были получены химерные антитела, в которых вариабельные участки цепей антител имеют мышиную природу, а константные участки цепей антител - человеческую (Knight D.M. et al. (1993) Mol. Immunol. 30:1443-1453;

Публикация РСТ No WO 92/16553 Daddona P.E. et al.). Кроме того, были также получены человекоподобные антитела, в которых гипервариабельные домены вариабельных участков антитела имеют мышиную природу, но остальные вариабельные участки и константные участки антител имеют человеческую природу (Публикация РСТ NoWO 92/11383 Adair J.R. et al.). Однако поскольку эти химерные и гуманизированные антитела еще сохраняют некоторые мышиные последовательности, они еще могут вызвать нежелательную иммунную реакцию, реакцию человеческих антихимерных антител (НАСА), особенно при введении в течение длительных периодов, например, при хронических показаниях, таких как ревматоидный артрит (см,, например, Elliott M.J. et al. (1994) Lancet 344:1125-1127; Elliott M.J. et al. (1994) Lancet 344:1105-1110).

Предпочтительным ингибирующим hTNFα агентом по отношению к мышиным mAbs и их производным (например, химерным или человекоподобным антителам) было бы полностью человеческое антитело против hTNFα, поскольку такой агент не вызывал бы реакции НАМА, даже если бы применялся в течение длительных периодов. Человеческие моноклональные аутоантитела против hTNFα были получены способами с использованием человеческой гибридомы (Boyle P. et al. (1993) Cell. Immunol. 152:556-568; Boyle P. et al. (1993) Cell. Immunol. 152:569-581; Европейская Патентная Заявка No 614984 A2 Boyle et al.). Однако, как сообщалось, эти моноклональные аутоантитела гибридомной природы обладали настолько низкой аффинностью в отношении hTNFα, что ее трудно было подсчитать известными способами, не были способны к связыванию растворимого hTNFα и не были способны нейтрализовать hTNFα-индуцированную цитотоксичность (см. Boyle et al., supra). Более того, успех способа с использованием человеческой гибридомы зависит от естественного присутствия в периферической крови человека лимфоцитов, продуцирующих аутоантитела, специфичные для hTNFα. В ряде исследований у человека обнаружены сывороточные аутоантитела против hTNFα (Fomsgaαd A. et al. (1989) Scand. J. Immunol. 30:219-223; Bendtzen K. et al. (1990) Prog. Leukocyte Biol. 10B:447-452), тогда как в других исследованиях они не были обнаружены (Leusch H-G. et al. (1991) J. Immunol. Methods 139:145-147).

Альтернативой существующим в естественных условиях человеческим антителам против hTNFα были бы рекомбинантные антитела против hTNFα. Описаны рекомбинантные человеческие антитела, которые связывают hTNFα с относительно низкой аффинностью (т.е. Кd~10-7 М) и быстрой скоростью диссоциации (т.е. Кoff~10-2 с-1). Однако ввиду относительно быстрой кинетики диссоциации эти антитела не могут быть применены для терапевтических нужд. Кроме того, были описаны рекомбинантные человеческие антитела против hTNFα, которые не нейтрализуют активность hTNFα, но значительно усиливают связывание hTNFα с поверхностью клеток и усиливают внедрение в цитоплазму hTNFα (Lidbury A. et al. (1994) Biotechnol. Ther. 5:27-45; Публикация РСТ No WO 92/03145 Aston R. et al.).

Соответственно человеческие антитела, такие как рекомбинантные человеческие антитела, которые связывают растворимый hTNFα с высокой аффинностью и низкой кинетикой диссоциации и которые способны нейтрализовать активность hTNFα, включая hTNFα-индуцированную цитотоксичность (in vitro и in vivo) и hTNFα-индуцированную активацию клеток, все еще являются необходимыми.

Раскрытие изобретения

Данное изобретение относится к выделенным человеческим антителам или их антиген-связывающим фрагментам, которые связывают TNFα с высокой аффинностью, низкой скоростью диссоциации и высокой нейтрализующей активностью. Различные аспекты изобретения касаются антител, фрагментов антител и их фармацевтических композиций, а также нуклеиновых кислот, рекомбинантных экспрессирующих векторов и различных вариантов применения антител, соответствующих изобретению, основанных на детекции человеческого TNFα и ингибировании активности человеческого TNFα либо in vitro, либо in vivo.

Это изобретение представляет человеческие антитела, предпочтительно рекомбинантные человеческие антитела, которые специфически связывают человеческий TNFα.

Антитела, соответствующие изобретению, характеризуются связыванием hTNFα с высокой аффинностью и медленной кинетикой диссоциации, а также нейтрализацией активности hTNFα, включая hTNFα-индуцированную цитотоксичность (in vitro и in vivo) и hTNFCT-индуцированную активацию клеток.

Антитела, соответствующие изобретению, далее характеризуются связыванием hTNFα, но не hTNFβ (лимфотоксина) и наличием способности связывать кроме человеческого TNFα также факторы некроза опухоли (TNFα) других приматов и TNFα неприматов.

Антитела, соответствующие изобретению, могут быть полной длины (например, антитело lgG1 или lgG4) или могут содержать только антиген-связывающий фрагмент (например, фрагмент Fab, F(ab')2 или scFv).

Наиболее предпочтительное рекомбинантное антитело, соответствующее изобретению, обозначаемое D2E7, имеет домен CDR3 легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 3 и домен CDR3 тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 4.

Предпочтительно антитело D2E7 имеет вариабельный участок легкой цепи (LCVR), содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 1 и вариабельный участок тяжелой цепи (HCVR), содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 2.

В одном варианте осуществления изобретение представляет выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент, которые связывают человеческий TNFα с Кd, равной 1×10-8 М или меньшей, диссоциируют с константой скорости Koff 1×10-3 с-1 или меньшей (оба значения определены с помощью поверхностного плазменного резонанса) и нейтрализуют цитотоксичность человеческого TNFα в стандартном анализе с использованием L929 in vitro с IC50, равной 1×10-7 М или меньше.

Более предпочтительно, если выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент диссоциируют из ассоциации (комплекса) с человеческим TNFα с Koff, равной 5×10-4 с-1 или менее, и даже более предпочтительно с Кoff 1×10-4 с-1 или менее.

Более предпочтительно, если выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент нейтрализуют цитотоксичность человеческого TNFα в стандартном анализе с использованием L929 in vitro с IC50 1×10-8 М или менее и еще более предпочтительно с IC50 5×10-10 М или менее.

В другом варианте осуществления изобретение представляет человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент со следующими характеристиками:

a) диссоциирует из nTNFα с Кoff 1×10-3 с-1 или менее, что определено с помощью поверхностного плазменного резонанса;

b) имеет домен CDR3 легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 3 или SEQ ID No 3, модифицированную посредством замены одним аланином в положении 1, 4, 5, 7 или 8 или заменой от одной до пяти консервативных аминокислот в положениях 1, 3, 4, 6, 7, 8 и/или 9;

c) имеет домен CDR3 тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 4 или SEQ ID No 4, модифицированную посредством замены одним аланином в положении 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 или 11 или заменой от одной до пяти консервативных аминокислот в положениях 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и/или 12.

Более предпочтительно, если антитело или его антиген-связывающий фрагмент диссоциируют из человеческого TNFα с Кoff 5×10-4 с-1 или менее. Еще более предпочтительно, если антитело или его антиген-связывающий фрагмент диссоциируют из человеческого TNFα Кoff 1×10-4 с-1 или менее.

В еще одном варианте осуществления изобретение представляет человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент с LCVR, имеющим домен CDR3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 3 или SEQ ID No 3, модифицированную посредством замены одним аланином в положении 1, 4, 5, 7 или 8, или HCVR, имеющим домен CDR3 тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 4 или SEQ ID No 4, модифицированную посредством замены одним аланином в положении 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 или 11.

Более предпочтительно, если LCVR далее имеет домен CDR2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 5, и HCVR далее имеет домен CDR2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 6.

Еще более предпочтительно, если LCVR далее имеет домен CDR1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 7, и HCVR имеет домен CDR1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID No 8.

В некоторых вариантах осуществления антитело имеет константный участок тяжелой цепи lgG1 или константный участок тяжелой цепи lgG4. В других вариантах осуществления антитело является фрагментом Fab, фрагментом F(ab')2 или фрагментом Fv одной цепи.

В других вариантах осуществления изобретение представляет антитела или его антиген-связывающие фрагменты с LCVR, имеющим домен CDR3, содержащий аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID No 3, SEQ ID No 11, SEQ ID No 12, SEQ ID No 13, SEQ ID No 14, SEQ ID No 15, SEQ ID No 16, SEQ ID No 17, SEQ ID No 18, SEQ ID No 19, SEQ ID No 20, SEQ ID No 21, SEQ ID No 22, SEQ ID No 23, SEQ ID No 24, SEQ ID No 25, SEQ ID No 26, или с HCVR, имеющим домен CDR3, содержащий аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID No 4, SEQ ID No 27, SEQ ID No 28, SEQ ID No 29, SEQ ID No 30, SEQ ID No 31, SEQ ID No 32, SEQ ID No 33, SEQ ID No 34 и SEQ ID No 35.

В еще одном варианте осуществления изобретение представляет выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент, которые нейтрализуют активность человеческого TNFα, но не человеческого TNFα (лимфотоксина). В предпочтительном варианте осуществления человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент нейтрализуют активность человеческого TNFα, TNFα шимпанзе и TNFα по меньшей мере еще одного примата, выбранного из группы, состоящей из TNFα павиана, TNFα игрунки, TNFα циномолгуса и TNFα резуса. Предпочтительно, если антитело также нейтрализует активность TNFα по меньшей мере одного непримата. Например, в одном варианте осуществления выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент нейтрализуют также активность собачьего TNFα. А в другом варианте выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент нейтрализуют также активность свиного TNFα. В еще одном варианте осуществления выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент нейтрализуют также активность мышиного TNFα.

Другой аспект изобретения относится к молекулам нуклеиновых кислот, кодирующих соответствующие изобретению антитела или их антиген-связывающие фрагменты. Предпочтительная нуклеиновая кислота, соответствующая изобретению, кодирующая LCVR D2E7, имеет нуклеотидную последовательность, представленную на Фигуре 9 и SEQ ID No 36. Другая предпочтительная нуклеиновая кислота, соответствующая изобретению, кодирующая HCVR D2E7, имеет нуклеотидную последовательность, представленную на Фигуре 10 и SEQ ID No 37. Рекомбинантные экспрессирующие векторы, несущие кодирующие антитела нуклеиновые кислоты, соответствующие изобретению, также охватываются изобретением.

Еще один аспект изобретения относится к применению указанных антител для лечения заболеваний и/или нарушений, основанных на ингибировании активности человеческого TNFα с использованием антитела или его антиген-связывающего фрагмента, соответствующего изобретению. В одном варианте осуществления изобретения предусматривается контактирование человеческого TNFα с антителом, соответствующим изобретению, или его антиген-связывающим фрагментом, при этом ингибируется активность человеческого TNFα. В другом варианте осуществления предусматривается введение антитела, соответствующего изобретению, или его антиген-связывающего фрагмента человеку, страдающему от нарушения, при котором активность TNFα является вредной, при этом у человека ингибируется активность TNFα.

Нарушением может быть, например, сепсис, аутоиммунное заболевание (например, ревматоидный артрит, аллергия, рассеянный склероз, аутоиммунный диабет, аутоиммунный увеит и почечный синдром), инфекционное заболевание, злокачественное новообразование, отторжение трансплантата или болезнь трансплантат против хозяина, легочное нарушение, костное нарушение, кишечное нарушение или сердечное нарушение.

Краткое описание фигур чертежей

На Фигурах 1 и 2 представлены последовательности нуклеиновых кислот вариабельного участка легкой цепи D2E7 (D2E7 VL; показано также в SEQ ID No 1), аланин-сканмутанты D2E7VL (LD2E7*.A1, LD2E7*.A3, LD2E7*.A4, LD2E7*.A5, LD2E7*.A7 и LD2E7*.A8), вариабельный участок легкой цепи подобного D2E7 антитела 2SD4 (2SD4 VL; показано также в SEQ ID No 9) и другие вариабельные участки легкой цепи, подобные D2E7 (ЕР В12, VL10E4, VL100A9, VL100D2, VL10F4, LOE5, VLLOF9, VLLOF10, VLLOG7, VLLOG9, VLLOH1, VLLOH10, VL1B7, VL1C1, VL1C7, VL0.1F4, VL0.1H8, LOE7, LOE7.A и LOE7.T).

На Фигуре 1 представлены домены FR1, CDR1, FR2 и CDR2. На Фигуре 2 представлены домены FR3, CDR3 и FR4. Домены легкой цепи CDR1 ("CDR L1"), CDR2 ("CDR L2") и CDR3 ("CDR L3") находятся в прямоугольнике.

На Фигурах 3 и 4 представлены аминокислотные последовательности вариабельного участка D2E7 (D2E7 VH; показано также в SEQ ID No 2), аланин-сканмутанты D2E7VH (HD2E7*.A1, HD2E7*.A2, HD2E7*.A3, HD2E7*.A4, HD2E7*.A5, HD2E7*.A6, HD2E7*.A7, HD2E7*.A8 и HD2E7*.A9), вариабельный участок тяжелой цепи подобного D2E7 антитела 2SD4 (2SD4 VH, показано также в SEQ ID No 10) и другие вариабельные участки тяжелой цепи, подобные D2E7 (VH1B11, VH1D8, VH1A11, VH1B12, VH1-D2, VH1E4, VH1F6, VH1G1, ЗС-Н2, VH1-D2.N и VH1-D2.Y).

На Фигуре 3 представлены домены FR1, CDR1, FR2 и CDR2.

На Фигуре 4 представлены домены FR3, CDR3 и FR4. Домены тяжелой цепи CDR1 ("CDR H1"), CDR2 ("CDR H2") и CDR3 ("CDR НЗ") находятся в прямоугольнике.

На Фигуре 5 графически представлено ингибирование TNFα-индуцированной цитотоксичности L929 человеческим антителом D2E7 против hTNFα по сравнению с мышиным антителом МАК 195 против hTNFα.

На Фигуре 6 графически представлено ингибирование связывания rhTNFα с рецепторами hTNFα на клетках U-937 с помощью человеческого антитела D2E7 против hTNFα по сравнению с мышиным антителом МАК 195 против hTNFα.

На Фигуре 7 графически представлено ингибирование индуцированной TNFαr экспрессии ELAM-1 на HUVEC с помощью человеческого антитела D2E7 против hTNFα по сравнению с мышиным антителом МАК 195 против hTNFα.

На Фигуре 8 представлен график в виде столбиков защиты от TNFαr-индуцированной гибели сенсибилизированных D-галактозамином мышей посредством введения человеческого антитела против hTNFα D2E7 (черные столбики) по сравнению с мышиным антителом МАК 195 против hTNFα (заштрихованные столбики).

На Фигуре 9 представлена нуклеотидная последовательность вариабельного участка легкой цепи D2E7 c прогнозированной аминокислотной последовательностью, находящейся ниже нуклеотидной последовательности. Участки CDR L1, CDR L2 и CDR L3 подчеркнуты.

На Фигуре 10 представлена нуклеотидная последовательность вариабельного участка тяжелой цепи D2E7 с прогнозированной аминокислотной последовательностью, находящейся ниже нуклеотидной последовательности. Участки CDR H1, CDR H2 и CDR H3 подчеркнуты.

На Фигуре 11 приведен график, представляющий эффект лечения антителами D2E7 трансгенных мышей Тд197 со средним размером суставов в качестве модели полиартрита.

Осуществление изобретения

С целью более легкого понимания изобретения сначала определяются некоторые термины.

Термин "человеческий TNFα" (сокращаемый здесь как DTNFα или просто hTNF), используемый здесь, предназначен для определения человеческого цитокина, который существует в виде секретируемой формы с молекулярной массой 17 кД и ассоциированной с мембраной формы с молекулярной массой 26 кД, биологически активная форма которого содержит триммер нековалентно связанных молекул с массой 17 кД. Структура hTNFα описана далее в, например, Pennica D. et al., (1984) Nature 312:724-729; Davis J.M. et al. (1987) Biochemistry 26:1322-1326; Jones E.Y. et al, (1989) Nature 338:225-228. Термин человеческий TNFα предполагает включение рекомбинантного человеческого TNFα (rhTNFα), который может быть получен стандартными способами рекомбинантной экспрессии или закуплен (R&D Systems, Catalog No. 210-TA, Minneapolis, MN).

Термин "антитело", используемый здесь, предназначен для определения молекул иммуноглобулина, состоящего из четырех полипептидных цепей (две тяжелые (Н) цепи и две легкие (L) цепи), связанных дисульфидными связями. Каждая тяжелая цепь содержит вариабельный участок тяжелой цепи (сокращенный здесь как HCVR или VH) и константный участок тяжелой цепи. Константный участок тяжелой цепи содержит три домена СН1, СН2 и СН3. Каждая легкая цепь содержит вариабельный участок легкой цепи (сокращенный здесь как LCVR или VL) и константный участок легкой цепи. Константный участок легкой цепи содержит один домен CL. Участки VH и VL могут далее подразделяться на участки гипервариабельности, называемые определяющими комплементарность участками (CDR), окруженные участками, которые являются более консервативными, называемыми скелетными участками (FR). Каждая из VH и VL состоит из трех CDR и четырех FR участков, расположенных от амино- до карбоксильного конца в следующем порядке: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3, FR4.

Термин "антиген-связывающий фрагмент" антитела (или просто "фрагмент антитела"), используемый здесь, относится к одному или более фрагментам антитела, которые сохраняют способность специфически связывать антиген (например, hTNFα). Показано, что антиген-связывающая функция антитела может быть осуществлена фрагментами антитела полной длины. Примеры связывающих фрагментов, охватываемые термином "антиген-связывающий фрагмент" антитела, включают (i) фрагмент Fab, моновалентный фрагмент, состоящий из доменов VL, VH, CL и СН1; (ii) фрагмент F(ab')2, бивалентный фрагмент, содержащий два фрагмента Fab, связанные дисульфидным мостиком в районе петли; (iii) фрагмент Fd, состоящий из доменов VH и СН1; (iv) фрагмент Fv, состоящий из доменов VL и VH одного плеча антитела; (v) фрагмент dAb (Wαd et al., (1989) Nature 341:544-546), который состоит из домена VH, и (vi) выделенный участок (CDR), определяющий комплементарность. Более того, хотя два домена фрагмента Fv, VL и VH, кодируются отдельными генами, они могут быть рекомбинантными способами связаны с помощью синтетического линкера, который обеспечивает их получение в виде одной белковой цепи, в которой участки VL и VH спарены с образованием моновалентных молекул (известных как Fv одной цепи (scFv); см., например, Bird et al. (1988) Science 242:423-426; Huston et al.,(1988) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879-5883). Предполагается, что такие антитела из одной цепи также охватываются термином "антиген-связывающий фрагмент" антитела. К ним относятся также другие формы антител из одной цепи, такие как диатела. Диатела являются бивалентными, биспецифическими антителами, в которых домены VH и VL экспрессируются на одной полипептидной цепи, но с использованием линкера, который является слишком коротким, чтобы позволять спаривание двух доменов на одной и той же цепи, что заставляет домены спариваться с комплементарными доменами другой цепи и создавать два антиген-связывающих сайта (см., например, Holliger Р. et al. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:6444-6448; Poljak R.J. et al. (1994) Structure 2:1121-1123).

Далее, антитело или его антиген-связывающий фрагмент могут быть частью более крупных молекул иммуноадгезии, образованных ковалентной или нековалентной связью антитела или фрагмента антитела с одним или более белком или пептидом. Примеры таких молекул иммуноадгезии включают использование участка ядра стрептавидина для получения тетрамерной молекулы scFv (Kipriyanov S.M. et al. (1995) Human Antibodies and Hybridomas 6:93-101) и использование остатка цистеина, маркерного пептида и С-концевой полигистидиновой метки для получения бивалентных и уменьшенных биомолекул scFv (Kipriyanov S.M. et al. (1994) Mol. Immunol., 31:1047-1058). Фрагменты антител, такие как Fab F(ab')2, могут быть получены из целых антител с использованием принятых способов, таких как разложение папаином или пепсином, соответственно, целых антител. Более того, антитела, фрагменты антител и молекулы иммуноадгезии могут быть получены с использованием стандартных способов с применением рекомбинантной ДНК, как описано здесь.

Термин "человеческое антитело", используемый здесь, включает антитела, имеющие вариабельные и константные участки, выделенные из последовательностей зародышевого иммуноглобулина человека.

Человеческие антитела, соответствующие изобретению, могут включать остатки аминокислот, не кодируемые последовательностями зародышевого иммуноглобулина человека (например, мутации, интродуцированные ненаправленным или сайт-специфическим мутагенезом in vitro или соматической мутацией in vivo), например, в CDR и особенно в CDR3. Однако термин "человеческое антитело", используемый здесь, не включает антитела, в которых последовательности CDR, выделенные из эмбрионов других видов млекопитающих, таких как мышь, были пересажены на человеческие скелетные последовательности.

Термин "рекомбинантное человеческое антитело", используемый здесь, включает все человеческие антитела, которые получены, экспрессированы, созданы или выделены рекомбинантными средствами, такие как антитела, экспрессированные с использованием рекомбинантного экспрессирующего вектора, введенного в клетку-хозяин (описано далее в Разделе II ниже), антитела, выделенные из набора известных рекомбинантных комбинаторных человеческих антител (описано далее в Разделе III ниже), антитела, выделенные из животного (например, мыши), которое является трансгенным в отношении генов человеческого иммуноглобулина (см., например, Taylor LD. et al. (1992) Nucl. Acids Res. 20:6287-6295) или антитела, полученные, экспрессированные, созданные или выделенные любыми другими средствами, которые включают сплайсинг последовательности гена человеческого иммуноглобулина до других последовательностей ДНК.

Такие рекомбинантные человеческие антитела имеют вариабельные и константные участки, выделенные из последовательностей человеческого зародышевого иммуноглобулина.

В некоторых вариантах осуществления, однако, такие рекомбинантные человеческие антитела подвергают мутагенезу in vitro (или, если используют животное, трансгенное по последовательностям Ig человека, соматическому мутагенезу in vivo) и, таким образом, аминокислотные последовательности участков VH и VL рекомбинантных антител являются последовательностями, которые, поскольку они выделены из последовательностей зародышевых VH и VL человека и близки к ним, не могут в естественных условиях существовать в зародышевом наборе антител человека in vivo.

"Выделенное антитело", как используют здесь, предназначено для определения антитела, которое практически не содержит других антител, имеющих различные антигенные специфичности (например, выделенное антитело, которое специфически связывает hTNFαr, практически не содержит антител, которые специфически связывают антигены, отличные от hTNFα).

Выделенное антитело, которое специфически связывает hTNFα, может, однако, иметь перекрестную реактивность с другими антигенами, такими как молекулы TNFα из других видов (детально обсуждается ниже). Более того, выделенное антитело может практически не содержать иной клеточный материал и/или химические соединения.

"Нейтрализующее антитело", как используют здесь, (или "антитело, которое нейтрализовало активность hTNFα) подразумевает антитело, связывание которого с hTNFα приводит к ингибированию биологической активности hTNFα. Это ингибирование биологической активности hTNFα может быть оценено измерением одного или более индикаторов биологической активности hTNFα, таких как hTNFα-индуцированной активации клетки и связывания hTNFα с рецепторами hTNFα. Эти индикаторы биологической активности hTNFα могут быть оценены одним или более методом различных стандартных анализов in vitro и in vivo, известных в уровне техники (см. Пример 4). Предпочтительно способность антитела нейтрализовать активность hTNFα оценивается по ингибированию hTNFα-индуцированной цитотоксичности клеток L929. В качестве дополнительного или альтернативного параметра активности hTNFα может быть оценена способность антитела ингибировать hTNFα-индуцированную экспрессию ELAM-1 на HUVEC, как степень hTNFαr-индуцированной активации клеток.

Термин "поверхностный плазменный резонанс", используемый здесь, относится к оптическому явлению, положенному в основу проведения анализа протекающих в данный момент биоспецифических взаимодействий по детекции изменений концентраций белка в матриксе биосенсора, например, с использованием системы BIAcore (Phαmacia Biosensor AB, Uppsala, Sweden and Piscataway, NJ). Дальнейшее описание см. в Примере 1 и JÖnsson U. et al. (1993) Ann. Biol. Clin. 51:19-26; JÖnsson U. et al. (1991) Biotechniques 11:620-627; Johnson B. et al. (1995) J. Mol. Recognit. 8:125-131 и Johnson В. et al. (1991) Anal. Biochem. 198:268-277.

Термин "Koff", используемый здесь, предназначен для определения константы скорости диссоциации антитела из комплекса антитело/антиген.

Термин "Kd", используемый здесь, предназначен для обозначения константы диссоциации определенного взаимодействия антитело-антиген.

Термин "молекула нуклеиновой кислоты", используемый здесь, включает молекулы ДНК и молекулы РНК. Молекула нуклеиновой кислоты может быть однонитиевой или двунитевой, но предпочтительно двунитевой ДНК.

Термин "выделенная молекула нуклеиновой кислоты", используемый здесь в отношении нуклеиновых кислот, кодирующих антитела или фрагменты антител (например, VH, VL, CDR3), которые связывают hTNFα, предназначен для определения молекулы нуклеиновой кислоты, в которой нуклеотидные последовательности, кодирующие антитела или фрагменты антител, не содержат другие нуклеотидные последовательности, кодирующие антитела или фрагменты антител, которые связывают антигены, отличные от hTNFα, эти другие последовательности могут в естественных условиях примыкать к нуклеиновой кислоте в геномной ДНК человека. Таким образом, например, выделенная нуклеиновая кислота, соответствующая изобретению, кодирующая участок VH антитела против TNFαr, не содержит другие последовательности, кодирующие другие участки VH, которые связывают антигены, отличные от TNFα.

Термин "вектор" в контексте описания обозначает молекулу нуклеиновой кислоты, способной транспортировать другую нуклеиновую кислоту, с которой он был связан. Одним типом вектора является "плазмида", которая означает кольцевую петлю двунитевой ДНК, в которую могут быть лигированы дополнительные сегменты ДНК. Другим типом вектора является вирусный вектор, в котором дополнительные сегменты ДНК могут быть лигированы в геном вируса. Определенные векторы способны к автономной репликации в клетке-хозяине, в которую они интродуцированы (например, бактериальные векторы, имеющие бактериальный ориджин (точку начала) репликации, и эписомные векторы млекопитающих). Другие векторы (например, неэписомные векторы млекопитающих) могут быть интегрированы в геном клетки-хозяина введением в клетку-хозяин и вследствие этого реплицируются вместе с геномом хозяина. Более того, определенные векторы могут направлять экспрессию генов, с которыми они оперативно связаны.

Такие векторы называются в контексте заявки "рекомбинантные экспрессирующие векторы" (или просто "экспрессирующие векторы"). В основном экспрессирующие векторы для использования в способах с применением рекомбинантной ДНК часто находятся в форме плазмид. В настоящем описании "плазмида" и "вектор" могут быть использованы взаимозаменяемо, поскольку плазмида является наиболее часто применяемой формой вектора. Однако изобретение включает другие формы экспрессирующих векторов, такие как вирусные векторы (например, репликационно-дефектные ретровирусы, аденовирусы и аденоассоциированные вирусы), которые выполняют эквивалентные функции.

Термин "рекомбинантная клетка-хозяин" (или просто "клетка-хозяин") в контексте заявки предназначен для определения клетки, в которую интродуцирован рекомбинантный экспрессионный вектор. Следует понимать, что такие термины обозначают только определенную данную клетку, но не потомство такой клетки. Поскольку определенные модификации в последующих поколениях могут происходить вследствие мутаций или воздействия окружающей среды, такое потомство может на самом деле не быть идентичными родительской клетке, но также подпадает под определение термина "клетка-хозяин" в контексте заявки.

Различные аспекты изобретения подробно описываются в следующих подразделах.

1. Человеческие антитела, которые связывают TNFα человека

Изобретение представляет выделенные человеческие антитела или их антиген-связывающие фрагменты, которые связывают человеческий TNFα с высокой аффинностью, низкой скоростью диссоциации и высокой нейтрализующей способностью. Предпочтительно человеческие антитела, соответствующие изобретению, являются рекомбинантными нейтрализующими человеческими антителами против hTNFα. Наиболее предпочтительным рекомбинантным нейтрализующим антителом согласно изобретению является D2E7, которое имеет последовательности VL и VH, как показано на Фигурах 1, 2 и Фигурах 3, 4, соответственно, (аминокислотная последовательность участка VL D2E7 также представлена как SEQ ID No 1; аминокислотная последовательность участка VH D2E7 также представлена как SEQ ID No 2). Связывающие свойства D2E7 по сравнению с мышиными mАВ МАК 195 против hTNFα, которые обладают высокой аффинностью и низкой кинетикой диссоциации, и другими человеческими антителами против hTNFα 2SD4 с близкой D2E7 последовательностью сведены ниже в таблицу:

| Антитело | Koff c-1 | kon M-1 сек-1 | Kd M | Стехиометрия |

| D2E7 lgG1 | 8,81×10-5 | 1,91×105 | 6,09×10-10 | 1,2 |

| 2SD4 lgG4 | 8,4×10-3 | 4,20×105 | 2,00×10-8 | 0,8 |

| МАК 195 F(ab')2 | 8,70×10-5 | 1,90×105 | 4,60×10-10 | 1,4 |

Антитела D2E7 и близкие антитела также обладают высокой способностью к нейтрализации активности hTNFα, что было определено в ряде анализов in vitro и in vivo (см. Пример 4). Например, эти антитела нейтрализуют hTNFα-индуцированную цитотоксичность клеток L929 со значениями IC50 в интервале от приблизительно 10-7 М до приблизительно 10-10 М. D2E7 при экспрессии в виде антитела lgG1 полной длины нейтрализует hTNFα-индуцированную цитотоксичность клеток L929 с IC50 приблизительно 1,25×10-10 М. Более того, нейтрализующая активность D2E7 поддерживается, если антитело экспрессируется как Fab, F(ab')2 или фрагмент scFv. D2E7 также ингибирует hTNFα-индуцированную активацию клеток, что измеряют по hTNFα-индуцированной экспрессии. ELAM-1 на HUVEC (IC50=приблизительно 1,85×10-10 М) и по связыванию hTNFα с рецепторами hTNFα на клетках U-937 (IC50= приблизительно 1,56×10-10 М). Относительно последнего случая D2E7 ингибирует связывание hTNFα с обоими рецепторами hTNFα - р55 и р75. Более того, антитело ингибирует hTNFα-индуцированную гибель in vivo у мышей (ED50=1-2,5 мкг/мышь).

Что касается специфичности связывания D2E7, то это антитело связывает человеческий TNFα в различных формах, включая растворимый hTNFα, трансмембранный hTNFα и hTNFα, связанный с клеточными рецепторами. D2E7 не связывается специфически с другими цитокинами, такими как лимфокины (hTNFβ), IL(интерлейкин)-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IFNγ и TGFβ. Однако D2E7 действительно обладает перекрестной реактивностью с факторами некроза опухоли из других видов. Например, антитело нейтрализует активность TNFα по меньшей мере пяти приматов (шимпанзе, павиана, игрунки, циномолгуса и резуса) с приблизительно такими же значениями IC50, что и для нейтрализации активности мышиного TNFα, хотя приблизительно в 1000 раз слабее, чем человеческого TNFα (см. Пример 4, подраздел Е). D2E7 связывает также собачий и свиной hTNFα.

В одном аспекте изобретение касается антител и фрагментов антител D2E7, антител и фрагментов антител, близких D2E7, и других человеческих антител и фрагментов антител с эквивалентными D2E7 свойствами, такими как высокая аффинность связывания hTNFβ при низкой кинетике диссоциации и высокой нейтрализующей активности. В одном варианте осуществления изобретение представляет выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент, которые диссоциируют из человеческого TNFβ с Кd 1×10-8 М или менее и константе скорости диссоциации Кoff 1×10-3 сек-1 М или менее, измеренными с помощью поверхностного плазменного резонанса, и нейтрализуют цитотоксичность человеческого TNFβ в стандартном анализе с использованием L929 in vitro с IC50 1×10-7 М или менее. Более предпочтительно, если выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент диссоциируют из человеческого TNFβ с Кoff 5×10-4 сек-1 М или менее или даже более предпочтительно с Кoff 1×10-4 сек-1 М или менее. Более предпочтительно, если выделенное человеческое антитело или его антиген-связывающий фрагмент нейтрализуют цитотоксичность человеческого TNFβ в стандартном анализе с использованием L929 in vitro с IC50 1×10-8 М или менее, даже более предпочтительно с IC50 1×10-9 М или менее и еще более предпочтительно - IC50 5×10-10 М или менее. В предпочтительном варианте осуществления антитело является выделенным человеческим рекомбинантным антителом или его антиген-связывающим фрагментом. В другом предпочтительном варианте осуществления антитело также нейтрализует hTNFα-индуцированную активацию клеток, что оценивают стандартным анализом in vitro hTNFα-индуцированной экспрессии ELAM-1 на эндотелиальных клетках пупочной вены человека (HUVEC).

Анализ с помощью поверхностного плазменного резонанса для определения Кd и Кoff может быть выполнен, как описано в Примере 1. Стандартный анализ in vitro с использованием 1-929 для определения значений IC50 описан в Примере 4, подразделе А. Стандартный анализ in vitro hTNFα-индуцированной экспрессии ELAM-1 на эндотелиальных клетках пупочной вены человека (HUVEC) описан в Примере 4, подразделе А. Примеры рекомбинантных человеческих антител, которые соответствуют или, как предполагают, соответствуют вышеописанным критериям кинетики и нейтрализации, вк