Антитела, распознающие содержащий углеводы эпитоп на cd-43 и сеа, экспрессируемых на злокачественных клетках, и способы их применения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биохимии и представляет собой варианты антител, которые специфично связываются с внеклеточным доменом CD43 человека или СЕА человека, экспрессируемом негематопоэтическими злокачественными клетками. Указанные антитела характеризуются аминокислотными последовательностями либо трех CDR тяжелой и легкой цепей, либо аминокислотными последовательностями VH и VL. Также представлены конъюгат антитела с цитотоксическим средством; клетка-хозяин, продуцирующая антитело; композиция для лечения негематопоэтической злокачественной опухоли; полинуклеотид; вектор экспрессии антитела; варианты способа лечения негематопоэтической злокачественной опухоли; набор и способ продуцирования антитела. Изобретение может использоваться для лечения негематопоэтической злокачественной опухоли. 14 н. и 15 з.п. ф-лы, 16 ил., 6 табл., 10 пр.

Реферат

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

Настоящая заявка притязает на приоритет на основании предварительной заявки на выдачу патента США с порядковым номером 60/811850, поданной 1 июня 2006 г., которая включена в данное описание в виде ссылки в полном объеме.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к новым моноклональным антителам, которые распознают содержащий углеводы эпитоп на CD43 и эмбриональном опухолевом антигене (CEA), экспрессируемых на негематопоэтических опухолевых или злокачественных клетках. Такие антитела обладают свойством индуцировать клеточную гибель (например, апоптоз) таких негематопоэтических опухолевых или злокачественных клеток в отсутствие цитотоксичного конъюгирования и иммунной эффекторной функции. Такие моноклональные антитела применимы в качестве диагностических и терапевтических средств.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

CD43 (также называемый сиалофорином или лейкосиалином), в большой степени сиалилированная молекула, экспрессируется на высоком уровне на большинстве лейкоцитов человека, включая все T-клетки, и тромбоцитах, с молекулярной массой в диапазоне от 115000 до 135000. Экспрессия CD43 нарушена в T-клетках мужчин с синдромом Вискотта-Олдрича, связанным с X-хромосомой рецессивным иммунодефицитный расстройством (Remold-O'Donnell et al. (1987) Blood 70(1): 104-9; Remold-O'Donnel et al. (1984) J. Exp. Med. 159: 1705-23).

Функциональные исследования показали, что анти-CD43 моноклональное антитело стимулирует пролиферацию T-лимфоцитов периферической крови (Mentzer et al. (1987) J. Exp. Med. 1; 165 (5): 1383-92; Park et al. (1991) Nature, 350:706-9) и активацию моноцитов (Nong et al. (1989) J. Exp. Med. 1: 170(1): 259-67). Моноклональное анти-CD43-антитело L11 блокирует связывание T-клеток с лимфатическим узлом и HEV в пееровых бляшках. Антитело L11 ингибирует экстравазацию T-клеток из крови в организованные вторичные лимфоидные ткани (McEvoy et al. (1997) J. Exp. Med. 185: 1493-8). Моноклональное антитело, распознающее молекулу CD43, индуцирует апоптоз гематопоэтических клеток-предшественников (HPC) костного мозга, негативных по маркеру линии, которые экспрессируют CD34 с высокой плотностью (Bazil et al. (1996) Blood, 87(4): 1272-81), и T-лимфобластоидных клеток человека (Brown et al. (1996) J. Biol. Chem. 271: 27686-95). Кроме того, недавние исследования показали, что CD43 функционирует как лиганд для E-селектина на T-клетках человека (Matsumoto et al. (2005) J. Immunol. 175: 8042-50; Fuhlbrigge et al. (2006) Blood, 107: 1421-6).

Интересно, что ученые также обнаружили, что некоторые негематопоэтические опухолевые клетки, в частности аденокарциномы прямой и ободочной кишки, действительно экспрессируют молекулы CD43 на клеточной поверхности. Santamaria et al. (1996) Cancer Research, 56: 3526-9: Baeckstrom et al. (1995) J. Biol. Chem. 270: 13688-92; Baeckstrom et al. (1997) J. Biol. Chem. 272: 11503-9; Sikut et al. (1997) Biochem. Biophy. Res. Commun. 238: 612-6. Было показано, что гликаны на CD43, экспрессированном на клетках линии карциномы ободочной кишки (COLO 205), отличаются от гликанов на CD43 лейкоцитов (Baeckstrom et al. (1997) J. Biol. Chem. 272: 11503-9). Хотя предполагалось, что сверхэкспрессия CD43 вызывает активацию белка-супрессора опухолей p53 (Kadaja et al. (2004) Oncogene 23: 2523-30) и супрессирует подгруппу генов мишеней NF-kappaB, отчасти благодаря ингибированию транскрипционной активности p65 (Laos et al. (2006) Int. J. Oncol. 28: 695-704), прямое доказательство, показывающее роль CD43 в качестве причины образования опухоли ободочной кишки, все еще отсутствует. Применение обычного анти-CD43-антитела в качестве терапевтического средства в случае негематопоэтических опухолевых клеток невозможно на практике, вследствие его сильного связывания как с опухолевыми клетками, так и с иммунными T-клетками. Остается необходимость в создании антител, которые специфично связываются с CD43, экспрессируемым на негематопоэтических опухолевых или злокачественных клетках, но не связывается с CD43, экспрессируемым на лейкоцитах или других клетках гематопоэтического происхождения. Такие антитела могут быть применимы в качестве терапевтических средств для лечения негематопоэтической злокачественной опухоли, экспрессирующей CD43.

CEA в норме экспрессируется в различных железистых эпителиальных тканях (например, в желудочно-кишечном тракте, респираторном и мочеполовых путях), где он, по-видимому, локализован на апикальной поверхности клеток (Hammarstrom, S. (1999) Semin. Cancer Biol. 9, 67-81). В опухолях, происходящих из таких тканей, наблюдается возрастающий уровень распространения экспрессии CEA от апикального мембранного домена до всей клеточной поверхности, наряду с секрецией белка в кровь (Hammarstrom, S. (1999) Semin. Cancer Biol. 9, 67-81). Чрезмерная экспрессия CEA наблюдается во многих типах злокачественных опухолей, включая рак прямой и ободочной кишки, рак поджелудочной железы, рак легкого, рак желудка, гепатоклеточную карциному, рак молочной железы и рак щитовидной железы. Поэтому CEA использовали в качестве маркера опухолей, и иммунологические анализы с целью измерения повышенного количества CEA в крови пациентов, имеющих злокачественную опухоль, долгое время использовали в клинике для прогнозирования и терапии злокачественных опухолей (Gold P, et al. (1965) J. Expl. Med. 122: 467-81; Chevinsky, A. H. (1991) Semin. Surg. Oncol. 7, 162-166; Shively, J. E. et al., (1985) Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2, 355-399).

Еще более важно, что CEA стал потенциально применимым ассоциированным с опухолями антигеном для целенаправленной терапии (Kuroki M, et al. (2002) Anticancer Res 22: 4255-64). Разработаны две основные методики с использованием CEA в качестве мишени при иммунотерапии злокачественной опухоли. Один способ представляет собой специфичное целенаправленное введение генов-самоубийц (ген синтазы оксида азота (iNOS)) (Kuroki M. et al., (2000) Anticancer Res. 20(6A): 4067-71) или изотопов (Wilkinson R. W. et al., (2001) PNAS USA 98, 10256-60, Goldenberg, D. M. (1991) Am. J. Gastroenterol., 86: 1392-1403, Olafsen T. et al., Protein Engineering, Design and Selection, 17, 21-27, 2004) в CEA-экспрессирующие опухолевые клетки с помощью анти-CEA-антител. Такой способ также был распространен на применение антитела или фрагмента антитела, конъюгированного с терапевтическими средствами, такими как лекарственные средства, токсины, радионуклеотиды, иммуномодуляторы или цитокины. Другой способ заключается в использовании иммунологических цитолитических активностей, в частности посредством зависимой от антител клеточной цитотоксичности (ADCC) или зависимой от комплемента цитотоксичности (CDC), для элиминации опухолевых клеток, экспрессирующих CEA (Imakiire T. et al., (2004) Int. J. Cancer: 108, 564-570). Такие способы часто вызывают высвобождение цитокинов, приводящее к системным побочным эффектам.

Все сообщения, публикации и заявки на выдачу патентов, указанные в данном описании, включены в описание в полном объеме в виде ссылки.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В одном аспекте настоящее изобретение относится к новым антителам, которые специфично связываются с эпитопом на CD43 и CEA, экспрессируемых негематопоэтической злокачественной клеткой, но не связывается специфично с CD43, экспрессируемым лейкоцитом (например, периферическими T-клетками человека) или клеткой Jurkat (лимфобластоидная лейкозная клетка). Эпитоп, с которым связываются антитела, содержит углевод. Такие антитела способны индуцировать гибель клеток в указанных негематопоэтических злокачественных клетках в отсутствие цитотоксичного конъюгирования с антителами и иммунной эффекторной функции.

Изобретение относится к антителу, и такое антитело специфично связывается с эпитопом на CD43 и/или CEA, экспрессируемых негематопоэтической злокачественной клеткой, но не связывается специфично с CD43, экспрессируемым лейкоцитом или клеткой Jurkat, и способно индуцировать апоптоз негематопоэтической злокачественной клетки после связывания с эпитопом, экспрессируемым на клеточной поверхности негематопоэтической злокачественной клетки в отсутствие цитотоксичного конъюгирования и иммунной эффекторной функции, при этом эпитоп содержит углевод, и связывание антитела с эпитопом ингибируется углеводом, содержащим структуру Lea, структуру Lea-лактоза, структуру LNDFH II или структуру LNT. В некоторых вариантах эпитоп, с которым связывается антитело, является чувствительным к фукозе.

Негематопоэтические злокачественные клетки включают, без ограничения, клетки рака прямой и ободочной кишки и рака желудка.

В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, является моноклональным антителом. В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, является мышиным, человеческим, гуманизированным или химерным антителом.

В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, при связывании с эпитопом, экспрессированным на клеточной поверхности негематопоэтической злокачественной клетки, уменьшает количество злокачественных клеток и/или ингибирует рост или пролиферацию злокачественной клетки. Например, уменьшение количества клеток или ингибирование клеточного роста в присутствии антитела составляет по меньшей мере примерно 10%, примерно 20%, примерно 30%, примерно 40%, примерно 50%, примерно 65%, примерно 75% или больше, по сравнению с количеством клеток или клеточным ростом в отсутствие антитела.

В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, распознает конформационный эпитоп на внеклеточном домене CD43 и CEA, которые экспрессируются негематопоэтической злокачественной клеткой, при этом конформационный эпитоп содержит структуру, имеющую физические и химические свойства, эквивалентные свойствам структуры, образованной трипептидом N'-Trp-Pro-Ile-C'. В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, связывается с полипептидом, содержащим аминокислотную последовательность N'-Trp-Pro-Ile-C' на N-конце полипептида.

В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, конкурирует с антителом, содержащим вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 2, за связывание с эпитопом, присутствующим на клеточной поверхности негематопоэтической злокачественной клетки.

В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, конкурирует с антителом, содержащим вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 3, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 4, за связывание с эпитопом, присутствующим на клеточной поверхности негематопоэтической злокачественной клетки.

В некоторых вариантах антитело, описанное в данной публикации, конкурирует с антителом, содержащим вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 5, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 6, за связывание с эпитопом, экспрессированным на клеточной поверхности негематопоэтической злокачественной клетки.

В некоторых вариантах антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую три CDR из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 1, и вариабельную область легкой цепи, содержащую три CDR из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 2. В некоторых вариантах антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 2.

В некоторых вариантах антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую три CDR из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 3, и вариабельную область легкой цепи, содержащую три CDR из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 4. В некоторых вариантах антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 3, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 4.

В некоторых вариантах антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую три CDR из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 5, и вариабельную область легкой цепи, содержащую три CDR из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 6. В некоторых вариантах антитело содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 5, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 6.

В некоторых вариантах антитело представляет собой гуманизированное антитело, содержащее вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 7, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 8.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к полипептидам, содержащим тяжелую цепь и/или легкую цепь или фрагмент антитела, описанного в данной публикации. Изобретение также относится к полипептидам, полученным из любого из антител, описанных в данной публикации, при этом полипептиды специфично связываются с эпитопом на CD43 и CEA, экспрессируемых негематопоэтической злокачественной клеткой, но не связываются специфично с CD43, экспрессированном лейкоцитом или клеткой Jurkat, и способны индуцировать апоптоз негематопоэтической злокачественной клетки после связывания с CD43, экспрессированном на клеточной поверхности негематопоэтической злокачественной клетки в отсутствие цитотоксичного конъюгирования и иммунной эффекторной функции.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к полинуклеотидам, кодирующим любое из антител или полипептидов, описанных в данной публикации. Изобретение также относится к векторам (таким как экспрессирующие векторы), содержащим любой из полинуклеотидов, описанных в данной публикации. Изобретение также относится к клеткам-хозяевам, содержащим любой из полинуклеотидов или векторов, описанных в данной публикации.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к композициям, содержащим любое из антител или полипептидов, описанных в данной публикации. В некоторых вариантах антитела или полипептиды связаны с агентом. В некоторых вариантах агент является терапевтическим средством (например, радиоактивными остатками, цитотоксинами и химиотерапевтическими средствами). В некоторых вариантах агент представляет собой метку (например, ферменты, флуоресцирующие молекулы и биотин).

Изобретение также относится к фармацевтической композиции, содержащей эффективное количество любого из антител или полипептидов, описанных в данной публикации, или полинуклеотидов, кодирующих антитела или полипептиды, и фармацевтически приемлемый носитель. В некоторых вариантах антитела или полипептиды связаны с терапевтическим средством. В некоторых вариантах композицию готовят для введения посредством внутрибрюшинной, внутривенной, подкожной и внутримышечной инъекций и других форм введения, таких как оральное, мукозальное, ингаляционное, сублингвальное и т.д.

В некоторых вариантах композиция может содержать более одного антитела согласно изобретению или одно антитело согласно изобретению с одним или несколькими другими противоопухолевыми антителами или другими противоопухолевыми средствами.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способам создания антитела или полипептида, описанного в данной публикации, включающим в себя культивирование клетки-хозяина или ее потомства в условиях, которые обеспечивают возможность продуцирования антитела или полипептида, при этом клетка-хозяин содержит экспрессирующий вектор, который кодирует антитело или полипептид. В некоторых вариантах способ дополнительно включает в себя очистку антитела или полипептида.

В другом аспекте изобретение относится к способам создания любого из антител, описанных в данной публикации, посредством экспрессии одного или нескольких полинуклеотидов, кодирующих антитело (которые могут быть экспрессированы отдельно в виде одной легкой или тяжелой цепи, или обе цепи, и легкая и тяжелая, экспрессируются с одного вектора) в подходящей клетке, обычно с последующим извлечением и/или выделением представляющего интерес антитела или полипептидов.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способам индуцирования апоптоза в негематопоэтической злокачественной клетке, экспрессирующей эпитоп на клеточной поверхности, включающим в себя осуществление контакта злокачественной клетки с антителом или полипептидом, описанным в данной публикации. В некоторых вариантах злокачественная клетка находится в организме индивидуума.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способам лечения негематопоэтической злокачественной опухоли у субъекта, включающим в себя введение субъекту эффективного количества композиции, содержащей антитело или полипептид, описанный в данной публикации, при этом антитело или полипептид связывается со злокачественными клетками в организме субъекта. В некоторых вариантах злокачественная опухоль представляет собой рак прямой и ободочной кишки, поджелудочной железы, желудка или легкого.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способам лечения негематопоэтической злокачественной опухоли у субъекта, включающим в себя введение субъекту определенного количества антитела или полипептида, описанного в данной публикации, и определенного количества другого противоопухолевого средства, при этом антитело или полипептид связывается со злокачественными клетками в организме субъекта и при этом антитело или полипептид и противоопухолевое средство совместно обеспечивают эффективное лечение злокачественной опухоли у субъекта.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к наборам для лечения негематопоэтической злокачественной опухоли у субъекта, содержащим антитело или полипептид, описанные в данной публикации. Такие наборы дополнительно могут содержать инструкции по введению антитела или полипептида субъекту для лечения злокачественной опухоли.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способам выявления или диагностики негематопоэтической злокачественной опухоли, выявлению индивидуума, имеющего негематопоэтическую злокачественную опухоль, для лечения или наблюдения за прогрессированием негематопоэтической злокачественной опухоли, включающим в себя осуществление контакта образца с антителом или полипептидом, описанным в данной публикации; и регистрацию наличия или отсутствия или уровня связывания антитела или полипептида с клеткой в образце. Наличие связывания между антителом и клеткой в образце свидетельствует о том, что образец может содержать злокачественную клетку, и/или о том, что субъекта, имеющего злокачественную опухоль, можно лечить антителом, описанным в данной публикации. Способы дополнительно могут включать в себя стадию сравнения уровня связывания с контролем.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к наборам для выявления или диагностики негематопоэтической злокачественной опухоли, выявления индивидуума, имеющего негематопоэтическую злокачественную опухоль для лечения или наблюдения за прогрессированием негематопоэтической злокачественной опухоли, содержащим антитело или полипептид, описанный в данной публикации, и реагенты для выявления связывания антитела или полипептида с клеткой в образце.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

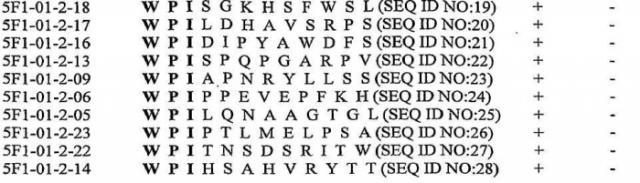

На фигуре 1 показаны результаты идентификации белка-мишени 5F1. Белок в элюате с 5F1-иммуноаффинной колонки из лизата COLO 205 (дорожки 1 и 3) или лизата COLO 320 (дорожки 2 и 4) подвергали иммуноблоттингу с использованием коммерческого анти-CD43-антитела AF2038 (дорожки 1 и 2) или антитела 5F1 (дорожки 3 и 4).

На фигуре 2A показаны результаты проточно-цитометрического анализа связывания антитела 5F1 с тремя линиями злокачественных клеток: клеток рака прямой и ободочной кишки (COLO 205 и DLD-1) и клеток рака желудка (NCI-N87).

На фигуре 2B показаны результаты проточно-цитометрического анализа связывания антитела 5F1 с нормальными эндотелиальными клетками (HUVEC), нормальными (эмбриональными) клетками легкого (MRC-5), нормальными эпителиальными клетками молочной железы (MCF-10A), нормальными клетками прямой и ободочной кишки (CCD841-CoN), активированными T-лимфоцитами (активируемыми в течение семи дней) или нормальными мононуклеарными клетками периферической крови (PBMC).

На фигуре 3 показано среднее увеличение количества нуклеосом в цитоплазме клеток COLO 205 после инкубации в присутствии антитела 5F1 или 9E10 (анти-myc-антитело) или в контрольной среде в течение 6, 24, и 48 часов.

На фигуре 4 показаны результаты клеточного роста COLO 205, измеряемого в анализе WST-1 после инкубации с антителом 5F1, 9E10 или азидом in vitro в течение 72 часов.

На фигуре 5 показаны результаты клеточного роста, измеряемого в анализе WST-1. Клетки карциномы прямой и ободочной кишки COLO 205 и линию нормальных клеток прямой и ободочной кишки CCD841-CoN либо не обрабатывали, либо инкубировали с 9E10, 5F1 (называемым «m133-5F1»), либо с 0,5% азидом.

На фигуре 6 показаны результаты окрашивания MTT клеток COLO 205 после инкубации с различными концентрациями 5F1 (0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 мкг/мл), 9E10 (64 мкг/мл) или с 0,5% азидом.

На фигуре 7 показано влияние in vivo (на размер опухоли) антитела 5F1 (также называемого «m133-5F1») на опухоли COLO 205 человека у мышей SCID. Антитело 5F1 (500 мкг/инъекцию) или контрольное антитело 9E10 (500 мкг/инъекцию) или PBS (необработанные) инъецировали в 0, 3, 5, 7, 10, 12, 14 и 17 день.

На фигуре 8 показано влияние in vivo (на размер опухоли) антитела 5F1 с химическими лекарственными средствами 5FU/LV на опухоли COLO 205 человека у мышей SCID. 5FU/LV инъецировали внутривенно через день четырьмя дозами по 25 мг/кг через неделю после инокуляции клеток COLO 205. Антитело 5F1 инъецировали внутрибрюшинно в дозе 0, 6,25 мг/кг, 12,5 мг/кг и 25 мг/кг дважды в неделю в течение 3 недель через 7 дней после имплантации опухоли.

На фигуре 9A показаны результаты проточно-цитометрического анализа связывания химерного антитела 5F1 с клеткой COLO 205. На фигуре 9B показано процентное содержание позитивных по аннексину V и PI клеток после инкубации клеток COLO 205 с контрольной средой (необработанные), азидом натрия (0,5%), мышиным антителом 5F1 (m5F1, 2-32 мкг/мл) или химерным антителом 5F1 (c5F1, 2-32 мкг/мл).

На фигуре 10 показано окрашивание клеток COLO 205 и NCI-N87 в отношении апоптозной гибели клеток после инкубации с различными антителами. Клетки COLO 205 и NCI-N87 инкубировали в течение ночи с контролем 9E10 (30 мкг/мл), m5F1 (10 мкг/мл) или m5F1 (30 мкг/мл). Затем клетки красили YO-PRO-I (A) или аннексином-V в сочетании с PI (B). Процент окрашивания для каждого условия показан на гистограмме.

На фигуре 11 показано, что m5F1 связывается с рекомбинантным CEA человека (rhCEA), экспрессированном на клетках COLO 205, но не распознает rhCEA, экспрессированный на клетках COS-7. На фигуре 11A лизаты клеток COLO 205, экспрессирующих flag-меченый CEA человека, иммунопреципитировали анти-Flag-антителом M2, иммунопреципитированные белки подвергали разделению в SDS-ПААГ и затем переносили на бумагу NC. Бумагу NC инкубировали с анти-Flag M2, m5F1, 51-41, 138-10 или CEA/Ab-3, как указано. На фигуре 11B клеточные лизаты клеток COS-7, экспрессирующих flag-меченый CEA человека (+), или клеток COS-7, не экспрессирующих CEA (-), иммунопреципитировали анти-Flag-антителом M2, иммунопреципитированные белки подвергали разделению в SDS-ПААГ и затем переносили на бумагу NC. Бумагу NC инкубировали с анти-Flag M2, m5F1 или CEA/Ab-3, как указано.

На фигуре 12 показано, что m5F1 связывается с рекомбинантным CD43 (rhCD43), экспрессированном на клетках COLO 205, но не распознает rhCD43, экспрессированный на клетках COS-7. На фигуре 12A растворимый CD43, экспрессированный клетками COLO 205, очищенный с использованием шариков с белком A-сефарозой, разгоняли в SDS-ПААГ и переносили на бумагу NC, бумагу NC подвергали Вестерн-блоттингу с антителом m5F1, 51-14 или 138-10. На фигуре 12B клеточные лизаты клеток COS-7, трансфицированных hCD43, hCD43/myc-His, или нетрансфицированных клеток подвергали разделению в SDS-ПААГ и переносили на бумагу NC и бумагу NC подвергали Вестерн-блоттингу с анти-CD43 (MEM59) (левая панель) или m5F1 (правая панель).

На фигуре 13 показано, что антитело m5F1 распознает фукозо-зависимый глико-эпитоп. rhCEA, экспрессированный клетками COLO 205, обрабатывали 0, 0,01, 0,03, 0,1 миллиединиц α-1→(2,3,4)-фукозидазы. После обработки белки подвергали разделению в SDS-ПААГ и затем красили Кумасси синим (правая панель) или подвергали Вестерн-блоттингу с антителом m5F1.

На фигуре 14 показана структура Льюисa-лактозы (Lea-лактозы), Льюисb-лактозы (Leb-лактозы), Льюисx-лактозы (Lex-лактозы), лактозы, Льюисy (Ley), сиалил-Льюисx (сиалил-Lex), Льюисa (Lea), лакто-N-тетраозы (LNT) и лекто-N-дифукогексаозы II (LNDFH II).

На фигуре 15 показаны результаты анализа ингибирования связывания при добавлении олигосахаридов, создающих конкуренцию связыванию m5F1, 138-10, и 51-41 с клетками COLO 205. Олигосахариды (LNDFH II, LNT, sLe(x), Le(y), лактозу, Le(x)-лактозу, Le(b)-лактозу, Le(a)-лактозу или Le(a), каждый в концентрации 1 мМ) добавляли в разные лунки, содержащие 2 x 105 клеток COLO 205, с последующим добавлением антител (138-10, 51-41 или m5F1) или без добавления антител в качестве контроля. Связывание антител с клетками COLO 205 измеряли в анализе с использованием проточной цитометрии. Ингибирование связывания олигосахаридами для каждого антитела показано в процентах ингибирования, определяемого по среднему значению флуоресценции, как показано на фигуре.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Определения

«Антитело» означает молекулу иммуноглобулина, способную специфично связываться с мишенью, такой как углевод, полинуклеотид, липид, полипептид, и т.д., посредством, по меньшей мере, одного сайта распознавания антигена, расположенного в вариабельной области молекулы иммуноглобулина. В используемом в настоящем описании смысле термин охватывает не только интактные поликлональные или моноклональное антитела, но также их фрагменты (такие как Fab, Fab', F(ab')2, Fv), одноцепочечные (ScFv), их мутанты, слитые белки, содержащие часть антитела, и любую другую модифицированную форму молекулы иммуноглобулина, которая содержит сайт распознавания антигена. Антитело включает антитело любого класса, такого как IgG, IgA или IgM (или их подклассов), и антитело не обязательно должно относиться к какому-либо конкретному классу. В зависимости от аминокислотной последовательности константного домена тяжелых цепей антител иммуноглобулины можно отнести к разным классам. Существуют пять основных классов иммуноглобулинов: IgA, IgD, IgE, IgG и IgM, и некоторые из них могут быть дополнительно разделены на подклассы (изотипы), например, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1 и IgA2. Константные домены тяжелой цепи, которые соответствуют разным классам иммуноглобулинов, называют альфа, дельта, эпсилон, гамма и мю соответственно. Субъединичные структуры и трехмерные структуры иммуноглобулинов разных классов хорошо известны.

Предполагается, что антитело согласно настоящему изобретению дополнительно включает биспецифичные, полиспецифичные, одноцепочечные и химерные и гуманизированные молекулы, обладающие аффинностью по отношению к полипептиду, придаваемой, по меньшей мере, одной областью CDR антитела. Антитела согласно настоящему изобретению также включают однодоменные антитела, которые представляют собой либо вариабельный домен тяжелой цепи антитела, либо вариабельный домен легкой цепи антитела. Holt et al., Trends Biotechnol. 21: 484-490, 2003. Способы получения доменных антител, содержащих либо вариабельный домен тяжелой цепи антитела, либо вариабельный домен легкой цепи антитела, содержащих три из шести встречающихся в природе определяющих комплементарность областей антитела, также известны в данной области. См., например, Muyldermans, Rev. MoI. Biotechnol. 74: 277-302, 2001.

В настоящем описании термин «моноклональное антитело» относится к антителу, полученному из по существу гомогенных антител, т.е. отдельные антитела, составляющие популяцию, являются идентичными, за исключением возможных встречающихся в природе мутаций, которые могут присутствовать в минорных количествах. Моноклональные антитела в общем являются высокоспецифичными, направленными против одного антигенного сайта. Кроме того, в отличие от препаратов поликлональных антител, которые обычно содержат разные антитела, направленные против разных детерминант (эпитопов), каждое моноклональное антитело направлено против одной детерминанты на антигене. Определение «моноклональное» указывает характер антитела, как полученного из по существу гомогенной популяции антител, и его не следует рассматривать как требующее получения антитела каким-либо конкретным способом. Например, моноклональные антитела, применяемые согласно настоящему изобретению, могут быть получены способом на основе гибридом, впервые описанным Kohler and Milstein, 1975, Nature 256: 495, или могут быть получены способами на основе рекомбинантной ДНК, такими как способ, описанный в патенте США № 4816567. Моноклональные антитела также могут быть выделены из фаговых библиотек, созданных с использованием способов, описанных, например, McCafferty et al., 1990, Nature 348: 552-554.

В настоящем описании термин «химерное антитело» относится к антителу, имеющему вариабельную область или часть вариабельной области первого вида организмов и константную область второго вида организмов. Интактное химерное антитело содержит две копии химерной легкой цепи и две копии химерной тяжелой цепи. Получение химерных антител известно в данной области (Cabilly et al. (1984), Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 81: 3273-3277; Harlow and Lane (1988), Antibodies: a Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory). Обычно в таких химерных антителах вариабельная область и легкой, и тяжелой цепей имитирует вариабельные области антител, полученных из одного вида млекопитающих, тогда как константные части гомологичны последовательностям в антителах, полученных из другого вида. Одно из явных преимуществ таких химерных форм состоит в том, что вариабельные области, например, могут быть легко получены из известных в настоящее время источников с использованием легко доступных гибридом или B-клеток организма-хозяина, не являющегося человеком, в комбинации с константными областями, полученными, например, из препаратов клеток человека. В то время как преимущество вариабельной области заключается в простоте получения и на специфичность не влияет ее источник, константная область, если она является человеческой, менее вероятно вызовет иммунный ответ у человека при инъекции антитела, чем в том случае, когда константная область получена из источника, отличного от человека. Однако определение не ограничено таким конкретным примером.

«Изолированным» антителом является антитело, которое было идентифицировано и отделено и/или извлечено из компонентов его природного окружения.

В настоящем описании термин «по существу очищенный», относится к веществу, которое очищено (т.е. не содержит примесей), по меньшей мере, на 50%, более предпочтительно очищен, по меньшей мере, на 90%, более предпочтительно очищен, по меньшей мере, на 95%, более предпочтительно очищен, по меньшей мере, на 98%, более предпочтительно очищен, по меньшей мере, на 99%.

В настоящем описании термин «гуманизированные» антитела относится к формам антител животных, отличных от человека (например, мышей), которые представляют собой специфичные химерные иммуноглобулины, цепи иммуноглобулинов или их фрагменты (такие как Fv, Fab, Fab', F(ab')2 или другие антигенсвязывающие подпоследовательности антител), которые содержат минимальную последовательность, полученную из иммуноглобулина животного, отличного от человека. Главным образом, гуманизированные антитела представляют собой иммуноглобулины человека (реципиентное антитело), в которых остатки из определяющей комплементарность области (CDR) реципиента заменены остатками из CDR вида, отличного от человека (донорное антитело), такого как мышь, крыса или кролик, обладающей требуемой специфичностью, аффинностью и емкостью. В некоторых случаях остатки каркасной области Fv (FR) иммуноглобулина человека заменяют соответствующими остатками животного, отличного от человека. Кроме того, гуманизированное антитело может содержать остатки, которые не встречаются ни в реципиентном антителе, ни в импортируемых последовательностях CDR или каркасных последовательностях, но введены для того, чтобы дополнительно улучшить или оптимизировать эффективность антитела. В общем, гуманизированное антитело будет содержать по существу целиком, по меньшей мере, один и обычно два вариабельных домена, в которых все или в основном все области CDR соответствуют областям CDR иммуноглобулина животного, отличного от человека, и все или по существу все области FR являются областями FR из последовательности иммуноглобулина человека. Гуманизированное антитело необязательно также будет содержать, по меньшей мере, часть константной области или домена иммуноглобулина (Fc), обычно константной области иммуноглобулина человека. Антитела могут иметь Fc-области, модифицированные как описано в WO 99/58572. Другие формы гуманизированных антител имеют одну или несколько CDR (одну, две, три, четыре, пять, шесть), которые изменены по сравнению с исходным антителом, которые также называют одной или несколькими CDR, «полученными из» одной или нескольких CDR исходного антитела.

В настоящем описании термин «человеческое антитело» означает антитело, которое имеет аминокислотную последовательность, соответствующую аминокислотной последовательности антитела, образуемого в организме человека, и/или которое получено с использованием любого способа получения человеческих антител, который известен в данной области или описан в данной публикации. Такое определение человеческого антитела включает антитела, содержащие по меньшей мере один полипептид тяжелой цепи человека или по меньшей мере один полипептид легкой цепи человека. Одним из таких примеров является антитело, содержащее полипептиды легкой цепи мыши и тяжелой цепи человека. Человеческие антитела могут быть получены с использованием различных способов, известных в данной области. В одном варианте человеческое антитело выбрано из фаговой библиотеки, при этом такая фаговая библиотека экспрессирует человеческие антитела (Vaughan et al., 1996, Nature Biotechnology 14: 309-314; Sheets et al., 1998, PNAS (USA) 95: 6157-6162; Hoogenboom and Winter, 1991, J. Mol. Biol., 227: 381; Marks et al., 1991, J. Mol. Biol., 222: 581). Человеческие антитела также могут быть получены введением локусов иммуноглобулинов человека в трансгенных животных, например мышей, у которых эндогенные гены иммуноглобулинов были частично или полностью инактивированы. Такой способ описан, например, в патентах США № 5545807, 5545806, 5569825, 5625126, 5633425 и 5661016. Альтернативно, человеческое антитело может быть получено посредством иммортализации B-лимфоцитов человека, продуцирующих антитело, направленное против антигена-мишени (такие B-лимфоциты могут быть извлечены из организма человека или могут быть иммунизированы in vitro). См., например, Cole et al., Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, Alan R. Liss, p. 77 (1985); Boerner et al., 1991, J. Immunol., 147 (1): 86-95; и патент США № 5750373.

«Вариабельная область» антитела относится к вариабельной области легкой цепи антитела или вариабельной области тяжелой цепи антитела, либо по отдельности, либо в комбинации. Каждая из вариабельных областей тяжелой и легкой цепи состоит из четырех каркасных областей (FR), связаны тремя определяющими комплементарность областями (CDR), также известными как гипервариабельные области. CDR в каждой цепи удерживаются вместе в тесной близости посредством FR и вместе с CDR из другой цепи вносят вклад в образование антигенсвязывающего участка антител. Существует, по меньшей мере, две методики определения CDR: (1) способ, основанный на вариабельности последовательностей разных видов (например, Kabat et al. Sequences of Proteins of Immunological Interest, (5th ed., 1991, National Institutes of Health, Bethesda MD)); и (2) способ, основанный на кристаллографических исследованиях комплексов антиген-антитело (Al-lazikani et al. (1997) J. Molec. Biol. 273: 927-948)). В используемом в настоящем описании смысле CDR может относиться к CDR, определяемым любым способом или комбинацией обоих способов.

«Константная область» антитела относится к константной области легкой цепи антитела или константной области тяжелой цепи антитела, либо по отдельности, либо в комбинации. Константная область антитела обычно обеспечивает структурную стабильность и другие биологические функции, такие как ассоциация цепей антитела, секреция, перемещение через плаценту и связывание комплемента, но не участвует в связывании с антигеном. Аминокислотная последовательность и соответствующие последовательности экзонов в генах константной области будут зависеть от вида, из которого она получена; однако изменения в аминокислотной последовательности у данного вида, приводящие к аллотипам