Способ изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, устройство для осуществления этого способа, источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер и средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц

Иллюстрации

Показать всеГруппа заявленных изобретений относится к средствам для управления движением заряженных частиц, обеспечения их ускорения и взаимодействия, а также получения излучения, возникающего при их движении. Способ и осуществляющее его устройство основаны на использовании для транспортирования частиц изогнутого канала, выполненного из способного к электризации материала, и образовании на внутренней поверхности стенки канала заряда того же знака, что и у частиц. Особенностью этих изобретений является необходимость соблюдения условия, связывающего энергию и заряд частиц с геометрическими параметрами канала, в частности радиуса R кривизны его продольной оси и электрической прочностью материала стенки. Остальные устройства заявленной группы включают устройство для изменения направления движения пучка, осуществляющее в этих устройствах формирование траектории частиц и фокусирование пучка. Технический результат заключается в обеспечении возможности поворота пучка на большие углы без потери интенсивности и упрощении конструкции, а также в уменьшении массы и габаритов всех устройств. 7 н. и 38 з.п. ф-лы, 29 ил.

Реферат

Изобретения относятся к области технической физики, более конкретно - к средствам для управления движением заряженных частиц, обеспечения их ускорения и взаимодействия, а также получения излучения, возникающего при их движении, а именно - к способу изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц (электронов, протонов, ионов) и устройству для осуществления этого способа, а также к содержащим в своем составе такое устройство источнику ондуляторного электромагнитного излучения, линейному и циклическому ускорителям заряженных частиц, коллайдеру и средству для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц.

Хорошо известны и широко распространены способы, в которых для изменения направления движения пучка заряженных частиц используют взаимодействие заряда этих частиц с зарядом электродов, относительно которых проходят траектории частиц, либо взаимодействие заряда движущихся частиц с магнитным полем. Такие способы используются, в частности, в отклоняющих системах электронно-лучевых приборов (Электроника. Энциклопедический словарь. Москва, изд. "Советская энциклопедия" [1], с.357-358). Подобные способы используются также в устройствах для преобразования кинетической энергии пучка заряженных частиц в энергию электромагнитного излучения, которые содержат последовательность знакопеременных электродов либо магнитов, создающих поле, направление которого периодически изменяется вдоль устройства (см.: Физическая энциклопедия. Изд. "Большая российская энциклопедия", Москва, 1998 [2], т.3, с.406-409, а также [1], с.339). Способы, основанные на управлении пучком заряженных частиц с помощью магнитных полей, используются также в кольцевых накопителях и циклических ускорителях заряженных частиц (см. [2], т.3, с.241; т.5, с.246-253; а также [1], с.572). Общей особенностью способов данной группы и устройств для их осуществления является необходимость наличия внешних источников электрических напряжений и средств управления ими. Поэтому осуществление таких способов требует сложного оборудования. Особенно сложны и обладают большими массогабаритными параметрами устройства, в которых используются управляемые магнитные поля. Тем не менее, такие способы и устройства позволяют осуществить поворот пучка на большие углы и обеспечить движение заряженных частиц по искривленным траекториям сложной формы.

Известна также другая группа способов изменения направления движения пучка заряженных частиц и устройств для их осуществления. Один из способов этой группы предусматривает использование изогнутого кристалла и каналирование заряженных частиц в его межплоскостных промежутках (Н.Ф.Шульга, В.И.Трутень, И.В.Кириллин. Прохождение пучков быстрых заряженных частиц через изогнутый кристалл. "Вiсник Харкiвського унiверсiтету", №887, 2010, серiя: фiзична "Ядра, частинки, поля", вип.1 /45/, с.54-64 [3]). В приведенном в статье [3] примере угол поворота пучка положительно заряженных частиц составил 250 микрорадиан. В авторском свидетельстве СССР на изобретение №1064792 [4] (опубл. 15.01.1985) описаны основанные на этом принципе способ и устройство, позволяющие повернуть на разные углы отдельные части исходного пучка и затем свести их воедино, достигнув тем самым фокусировки. Однако, как указывается в авторском свидетельстве [4], в режим преобразования могут попасть только около 5% частиц исходного пучка. Кроме того, использование межплоскостных промежутков кристалла для транспортирования частиц накладывает существенные ограничения на время нахождения частицы в канале из-за рассеяния на электронах и тепловых колебаниях атомов решетки. Например, при энергиях электронов в пучке порядка 1 ГэВ характерная длина каналирования близка к 1 микрону, т.е. транспортируемые частицы очень быстро деканалируют. Другие способы и устройства этой группы используют для поворота пучка частиц несколько последовательных отражений от изогнутых или прямых кристаллов. В первом случае используют несколько последовательных отражений заряженных частиц в области касательной к изогнутой атомной плоскости, которые приводят к отклонениям частиц в сторону, противоположную изгибу (Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника. "Новости и проблемы фундаментальной физики". Государственный научный центр Российской Федерации Институт физики высоких энергий (Протвино), 2010, №1(8), с.28-39 [5]). Однако эффективность подобных устройств при повороте ионных пучков резко снижается с ростом угла поворота пучка (например, для пучка протонов - от 0,1 при угле поворота 0,6° до 0,001 при угле 4,5°). Общим достоинством способов и устройств этой группы является то, что они являются полностью пассивными, не требуя ни электрического питания, ни средств управления.

Далее, известна группа способов и устройств, в которых изменение направления движения пучка заряженных частиц обеспечивается путем пропускания его через прямой диэлектрический канал с круглым поперечным сечением, который ориентируют под углом к направлению исходного пучка частиц (см.: N.Stolterfoht, V.Hoffmann, R.Hellhammer at al. Guided transmission of 3 keV Ne7+ ions through nanocapillaries etched in a PET polymer. "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section. B: Beam Interactions with Materials and Atoms", Volume 203, April 2003, p.246-253 [6]). Для таких способов и устройств характерна сильная зависимость трансмиссии от угла поворота: при повороте на угол 20° интенсивность пучка частиц на выходе канала уменьшается на два порядка. К этой же группе относятся способ и устройство, описанные в работе [7] (К.А.Вохмянина. Управление пучками положительных ионов с помощью диэлектрических каналов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Москва, МГУ, 2007), с.81-96. Устройство представляет собой пару параллельных диэлектрических пластин, щель между которыми образует канал для транспортирования заряженных частиц. Для осуществления поворота пучка возможны два варианта действий. Первый по существу не отличается от описанного в статье [6]: упомянутый канал, т.е. плоскости указанных параллельных пластин, ориентируют под углом к направлению исходного пучка. По второму варианту сначала пропускают пучок через канал при ориентации указанных пластин параллельно направлению пучка. Затем обе пластины поворачивают на некоторый угол вокруг оси, перпендикулярной к ним. При небольших (порядка 1-2°) углах поворота пластин пучок на выходе из канала оказывается повернутым практически на такой же угол. Этот способ нельзя признать удобным из-за того, что в нем, в отличие от предыдущего, на выходе канала сначала должен быть получен пучок, направление которого совпадает с исходным, т.е. устройство не может быть сразу установлено таким образом, чтобы получить пучок нужного направления. Кроме того, достижимые углы поворота невелики. Не считая отмеченного неудобства последнего способа, общим положительным свойством способов и устройств данной группы, как и предыдущей, является то, что они не требуют ни электрического питания, ни сложных средств управления.

Известны также другие способы и устройства для изменения направления пучка ускоренных заряженных частиц, обладающие аналогичными достоинствами. Способы и устройства этой группы описаны в патентной заявке Японии №2005-185522 [8] (опубл. 11.01.2007) и статье: Wei Wang, Dejun Qi, Deyang Yu at al. Transmission of low-energy electrons through SiO2 tube. "Journal of Physics: Conference Series", 163 (2009) 012093 (IOP Publishing), p.1-4 [9]. В обоих способах изменение направления движения пучка заряженных частиц обеспечивают путем транспортирования пучка по изогнутому капиллярному каналу. При этом согласно заявке [8] транспортирование осуществляют по коническому каналу, сужающемуся в направлении от входа к выходу, а согласно статье [9] - по каналу постоянного диаметра. Фактором, влияющим на возможность транспортирования пучка по каналу, в способах данной группы (как и в способах предыдущей группы) является наличие электризации стенки диэлектрического канала. В заявке [8] нет данных о трансмиссии (соотношении токов в выходном и входном пучках). Однако из результатов экспериментальных исследований конических капилляров, полученных независимо разными специалистами и приведенных в работе [7] (с.19-21), следует, что трансмиссия даже при отсутствии изгиба составляет не более нескольких процентов. Еще ниже она должна быть в коническом капилляре по упомянутой патентной заявке [8], который изогнут. Это подтверждается тем, что трансмиссия изогнутого канала даже при постоянном диаметре оказывается весьма малой. Согласно статье [9] при угле изгиба, равном 15°, токи в выходном и исходном пучках составляют соответственно около 18 На и 4,1 мкА, т.е. трансмиссия менее 0,5%. Данный угол поворота пучка, хотя и больше, чем в способах предыдущей группы, но все же невелик. Кроме того, установлена возможность явления запирания канала, заключающегося в том, что выходной пучок оказывается прерывистым во времени (см.: F.F.Komarov, A.S.Kamyshan, Cz.Karwat. A fine structure in angular distributions of protons transmitted through insulating capillaries. "Vacuum" 83 (2009), p.51-53 [10]). Возможность запирания отмечается и в патентной заявке [8]. Очевидно, что запирание может иметь место также при транспортировании пучка по изогнутому каналу с постоянным диаметром, используемому в способе по статье [9], поскольку оно вызывается избыточным накоплением заряда на стенке канала, препятствующим прохождению пучка на выход. Поэтому проблема создания способа и соответствующего устройства, способного осуществить поворот пучка на больший угол при лучшей трансмиссии, усугубляется необходимостью исключения явления запирания канала.

К предлагаемому способу изменения направления пучка заряженных частиц наиболее близок способ, описанный в статье [9], предусматривающий использование изогнутого канала с постоянным по длине поперечным размером.

Предлагаемое изобретение, относящееся к способу изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, направлено на достижение технического результата, заключающегося в обеспечении поворота пучка на произвольный угол с одновременным увеличением доли частиц исходного пучка, сохраняющейся в повернутом пучке, и предотвращением прерываний пучка при сохранении простоты, присущей способам последней из рассмотренных выше групп.

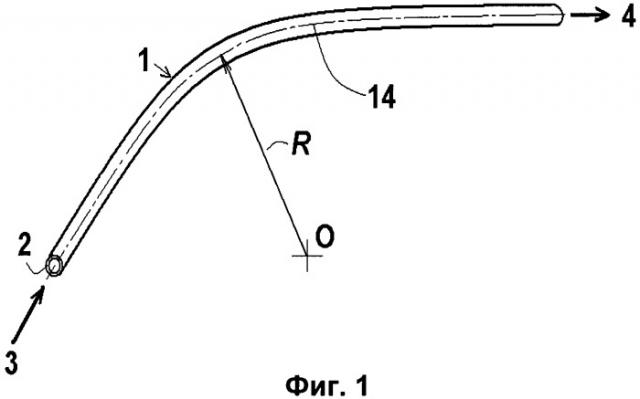

В предлагаемом способе изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, как и в указанном наиболее близком к нему известном способе по статье [9], поворот указанного пучка осуществляют путем введения его в канал с изогнутой продольной осью, имеющий стенку, изготовленную из материала, способного к электризации. Пучок транспортируют по этому каналу при наличии такой электризации его стенки, при которой ее заряд имеет знак, одинаковый с зарядом частиц пучка.

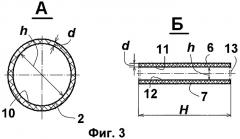

Для достижения указанного технического результата в предлагаемом способе, в отличие от наиболее близкого известного способа, используют канал с продольной осью, имеющей форму гладкой линии, и транспортирование ускоренных заряженных частиц по этому каналу осуществляют при соблюдении следующего соотношения, связывающего энергию E и заряд Q частиц пучка с электрической прочностью Uпр материала стенки и геометрическими параметрами канала - наименьшим радиусом R кривизны продольной оси, наименьшей толщиной d стенки и наибольшим расстоянием h между двумя точками внутренней поверхности канала, расположенными в поперечном сечении канала на одной и той же нормали к указанной поверхности:

Физические величины, входящие в соотношение (1), выражаются в единицах СИ, т.е. [E]=Дж, [Q]=K, [Uпр]=В/м, [R]=[d]=[h]=м. Если же энергия E выражается во внесистемных единицах - электрон-вольтах, как это может иметь место в данной области техники, то заряд Q должен выражаться в количестве элементарных зарядов (т.е. зарядов электрона), которому он кратен.

При соблюдении условия (1) пучок движется по каналу, "прижимаясь" к стороне внутренней поверхности стенки канала, более удаленной от центра кривизны его продольной оси, но не сталкиваясь со стенкой. Благодаря этому не имеет места накопление на стенке избыточного заряда, который препятствовал бы прохождению частиц по каналу, уменьшая ток по мере продвижения пучка по каналу, и мог бы привести к его запиранию. Пучок, движущийся по каналу, приобретает поперечный размер, меньший поперечного сечения просвета канала, т.е. фокусируется. Какие-либо ограничения на угол поворота пучка (угол закручивания продольной оси канала при его изгибе) при соблюдении условия (1) отсутствуют. Более тонкий анализ структуры пучка в канале показывает наличие волнообразного характера движения частиц, которые периодически приближаются к стенке канала и удаляются от нее.

Повернутый с помощью описанного способа пучок может быть использован как после выхода его из канала, так и при нахождении непосредственно в канале. В первом случае он может быть нацелен в нужное место путем выбора необходимой формы канала, а во втором случае он может быть, например, ускорен и (тоже при соответствующем выборе формы канала) может быть источником электромагнитного излучения. Возможны и разнообразные варианты комбинирования названных путей использования пучка, подвергнутого повороту по предлагаемому способу. Некоторые из них будут указаны ниже при рассмотрении устройства для осуществления предлагаемого способа и других устройств, в состав которых оно входит.

К предлагаемому устройству для изменения направления пучка ускоренных заряженных частиц наиболее близко устройство, известное из статьи [9], представляющее собой изогнутый стеклянный канал с постоянным по длине поперечным сечением.

Предлагаемое изобретение, относящееся к устройству для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, направлено на достижение технического результата, заключающегося в обеспечении поворота пучка на произвольный угол при одновременном повышении трансмиссии и предотвращении явления запирания канала. Кроме того, конструкция предлагаемого устройства позволяет получить фактически любую форму продольной оси канала в виде гладкой линии (и соответствующую форму траектории частиц пучка), не требуя специального оборудования для создания магнитных полей, искривляющих траектории частиц, в отличие от устройств первой из рассмотренных выше групп, тоже позволяющих осуществить поворот пучка на большой угол и получить траекторию пучка сложной формы. Ниже при раскрытии сущности данного предлагаемого изобретения и описании его осуществления в различных частных случаях эти виды технического результата будут конкретизированы, а также будут названы некоторые другие виды достигаемого технического результата.

Предлагаемое устройство для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц в соответствии с предлагаемым способом, как и наиболее близкое к нему известное устройство, описанное в статье [9] (см. выше), содержит канал с изогнутой продольной осью для транспортирования указанных частиц, стенка которого изготовлена из материала, способного к электризации зарядом того же знака, что и транспортируемые частицы.

Для достижения указанного технического результата в устройстве по предлагаемому изобретению, в отличие от наиболее близкого известного устройства, указанный канал выполнен с продольной осью, имеющей форму гладкой линии, наименьший радиус R кривизны которой связан с наибольшей энергией Е и зарядом Q частиц пучка, для работы с которыми предназначено данное устройство, следующим соотношением, включающим также наименьшую толщину d стенки канала, электрическую прочность Uпр материала стенки канала и наибольшее расстояние h между двумя точками внутренней поверхности канала, расположенными в поперечном сечении канала на одной и той же нормали к указанной поверхности:

Физические величины, входящие в соотношение (2), выражаются, как и в соотношении (1), в единицах СИ, т.е. [E]=Дж, [Q]=K, [Uпр]=В/м, [R]=[d]=[h]=м. Если же энергия E выражается во внесистемных единицах - электрон-вольтах, как это может иметь место в данной области техники, то заряд Q должен выражаться в количестве элементарных зарядов (т.е. зарядов электрона), которому он кратен. Данное примечание относится ко всем аналогичным соотношениям, используемым ниже при характеристике других предлагаемых устройств, в состав которых входит предлагаемое устройство для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц.

В частном случае внутренняя поверхность стенки канала может иметь круглое поперечное сечение. В этом случае величина h, входящая в соотношение (2), равна наибольшему из всех значений, которые принимает диаметр указанного поперечного сечения (поскольку они могут быть разными по длине канала).

В другом частном случае внутренняя поверхность стенки канала образована двумя планарными поверхностями и в поперечном сечении имеет вид двух отрезков параллельных прямых (под планарной поверхностью принято понимать поверхность, полученную в результате изгиба плоскости вокруг параллельной ей оси или нескольких таких осей, параллельных друг другу). В этом случае величина h, входящая в соотношение (2), равна наибольшему расстоянию между указанными планарными поверхностями (поскольку это расстояние может быть разным по длине канала).

Описанное выполнение предлагаемого устройства с соблюдением соотношения (2) обеспечивает осуществление предлагаемого способа при использовании этого устройства. Благодаря этому реализуется высокая трансмиссия устройства и допускается изготовление его с таким изгибом осевой линии, при котором угол поворота пучка при движении его в канале практически не ограничен. Кроме того, не происходит запирание канала.

Электризация внутренней поверхности стенки канала возникает при запуске устройства в работу, а в процессе работы - в результате подзарядки этой поверхности (замены немногочисленных утекающих зарядов новыми, получаемыми из транспортируемого пучка). Электризация может быть достигнута и в результате предварительной зарядки поверхности, в частности, при использовании для изготовления стенки канала материалов, обладающих свойствами электретов. Наличие на стенках канала указанных зарядов, имеющих тот же знак, что и частицы введенного в канал пучка, при соблюдении условия (2) обеспечивает возможность движения заряженных частиц без запирания канала и без соприкосновения с его стенкой (разумеется, использование предлагаемого устройства, как и всех названных выше и других известных и предлагаемых средств рассматриваемого назначения, осуществляется в условиях, обеспечивающих движение заряженных частиц в глубоком вакууме).

Пучок, частицы которого первоначально имеют скорость, направленную преимущественно (в зависимости от расходимости исходного пучка) параллельно касательной к продольной оси канала во входном отверстии, при дальнейшем движении по каналу приобретает поперечный размер, меньший поперечного сечения просвета канала, т.е. фокусируется благодаря действию на частицы пучка электрического поля, создаваемого одноименно заряженной стенкой канала. Наличие электризации стенки при одновременном соблюдении условия (2) позволяет пучку преодолевать изгибы канала, тоже не вступая в контакт с его стенкой. При этом пучок движется по изогнутому каналу, "прижимаясь" к стороне внутренней поверхности стенки канала, более удаленной от центра кривизны продольной оси, но не сталкиваясь со стенкой. Благодаря этому не имеет места накопление на стенке избыточного заряда, который препятствовал бы прохождению частиц по каналу, уменьшая ток по мере продвижения пучка по каналу, и мог бы привести к его запиранию.

В предлагаемом устройстве канал может быть выполнен как незамкнутым, так и замкнутым. В первом случае он имеет входной и выходной торцы со входным и выходным отверстиями соответственно. Такой канал используется самостоятельно и в составе некоторых из предлагаемых ниже устройств. В других предлагаемых ниже устройствах используется устройство для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц с замкнутым каналом.

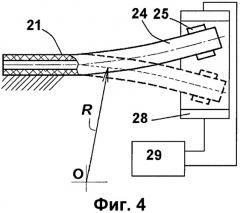

В устройстве с незамкнутым каналом последний, по меньшей мере на части его длины, может быть выполнен гибким. При этом его часть, примыкающая ко входному торцу, зафиксирована неподвижно с сохранением подвижности остальной части.

Такое устройство может быть снабжено средством для управляемого изгиба незафиксированной гибкой части канала.

Средство для управляемого изгиба может быть выполнено, например, в виде одного или двух взаимно ортогонально ориентированных пьезоэлектрических изгибных элементов, размещенных на указанной незафиксированной гибкой части канала и подключенных к источнику управляющих сигналов.

Средство для управляемого изгиба может быть выполнено также в виде одной или двух взаимно ортогонально ориентированных пар ферромагнитных элементов, размещенных на незафиксированной части канала, и электромагнитной системы для изменения положения этой части, подключенной к источнику управляющих сигналов.

Канал предлагаемого устройства как в случае, когда он имеет фиксированную форму, так и при выполнении его гибким (в последнем случае - как при наличии, так и при отсутствии средств для управляемого изгиба), может быть снабжен мишенью для возбуждения в материале последней характеристического рентгеновского излучения, размещенной в части канала, примыкающей к его выходному торцу.

Эта мишень может быть размещена в выходном торце указанного канала, закрывая его выходное отверстие. В этом случае она представляет собой прострельный анод. Мишень может быть выполнена также в виде покрытия материалом мишени внутренней поверхности части стенки канала, примыкающей к его выходному торцу.

Кроме того, мишень может быть выполнена в виде покрытия материалом мишени внутренней поверхности части стенки канала, расположенной на удалении от его выходного торца. При этом находящаяся между таким покрытием и выходным торцом часть образует канал для транспортирования рентгеновского излучения с многократным полным внешним отражением. В результате прохождения рентгеновского излучения по такому каналу оно коллимируется, и формируется "карандашный" пучок этого излучения.

В описанных частных случаях выполнения канала предлагаемого устройства с мишенью оно может быть использовано в качестве средства для получения пучков заряженных частиц и рентгеновского излучения, управляемых по направлению, или ориентированных требуемым образом пучков фиксированного направления.

В совокупности с другими описанными выше случаями выполнения канала предлагаемого устройства изложенное позволяет судить о разнообразии возможностей использования этого устройства в источниках рентгеновского излучения, системах для электронной, ионной и лучевой диагностики и терапии, средствах микрозондирования материалов и других областях.

Как уже отмечалось, предлагаемое устройство для изменения направления движения пучка заряженных частиц может входить в качестве составной части в другие устройства, к которым относятся, в частности, описываемые ниже изобретения предлагаемой группы: источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер, средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц.

Известны источники электромагнитного излучения, в которых это излучение, называемое ондуляторным, создается при движении предварительно ускоренных заряженных частиц по периодически искривленной траектории в знакопеременном магнитном поле ([2], т.3, с.406-409). Для таких источников характерно использование сложных магнитных систем, что неблагоприятно сказывается на их массогабаритных показателях.

В патенте Российской Федерации на изобретение №1828382 [12] (опубл. 20.05.1995) описан ондулятор, в котором движение ускоренных заряженных частиц по периодически искривленной траектории обеспечивается с помощью магнитной системы, выполненной в виде двух проводников змеевидной формы, расположенных один над другим в двух параллельных плоскостях и образующих два симметричных полюса, причем проводники имеют прямоугольное сечение и размер каждого проводника в плоскости полюса больше размера в перпендикулярном направлении. В таком источнике магнитная система более проста по сравнению с классическим, описанным в [2], однако само ее наличие является фактором, усложняющим устройство. Известны также источники ондуляторного электромагнитного излучения, в которых искривление траектории ускоренных заряженных частиц обеспечивается с помощью знакопеременных электрических полей (см. [2], с.406), однако при этом одновременно используются и магнитные поля для фокусирования пучка. Из-за наличия в их составе средств, создающих такие поля, эти устройства тоже сложны.

Предлагаемое изобретение, относящееся к источнику ондуляторного электромагнитного излучения, направлено на достижение технического результата, заключающегося в упрощении конструкции за счет обеспечения движения пучка заряженных частиц по искривленной траектории с сохранением фокусирования этого пучка без использования для этого средств, создающих магнитные поля.

Предлагаемый источник ондуляторного электромагнитного излучения объединяет с любым из названных выше известных (при наибольшей близости с точки зрения простоты конструкции к источнику, описанному в патенте [12]) наличие средств для формирования траектории ускоренных заряженных частиц, имеющей изгибы, и для фокусирования пучка ускоренных заряженных частиц при движении по этой траектории.

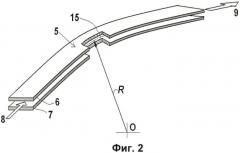

Для достижения указанного технического результата в предлагаемом источнике ондуляторного электромагнитного излучения, в отличие от указанного наиболее близкого к нему известного, функции указанных средств для формирования траектории ускоренных заряженных частиц, имеющей изгибы, и для фокусирования пучка ускоренных заряженных частиц при движении по этой траектории совмещены в устройстве для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, содержащем канал с изогнутой продольной осью для транспортирования указанных частиц, стенка которого изготовлена из материала, способного к электризации. Указанный канал выполнен с продольной осью, имеющей форму гладкой линии, наименьший радиус R кривизны которой связан с наибольшей энергией E и зарядом Q частиц пучка, для работы с которыми предназначен данный источник ондуляторного электромагнитного излучения, следующим соотношением, включающим также наименьшую толщину d стенки канала, электрическую прочность Uпр материала стенки канала и наибольшее расстояние h между двумя точками внутренней поверхности канала, расположенными в поперечном сечении канала на одной и той же нормали к указанной поверхности:

Как уже отмечалось при описании предлагаемых способа и устройства для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, пучок при движении по каналу, стенка которого наэлектризована зарядом того же знака, что и транспортируемые частицы, фокусируется. При этом форма его траектории определяется формой указанной гладкой линии, которую имеет продольная ось канала и которая выбирается с учетом необходимости получения ондуляторного электромагнитного излучения. Таким образом, благодаря такому характеру движения частиц пучка, возможному при соблюдении условия (3), форма траектории частиц определяется исключительно геометрией канала, что и обусловливает отсутствие необходимости в каких-либо дополнительных средствах для управления пучком и, следовательно, простоту рассматриваемого источника излучения.

Наличие искривления траекторий заряженных частиц при движении их по изогнутому каналу приводит к генерации ондуляторного электромагнитного излучения, как и в традиционных ондуляторах. При этом можно влиять на спектральные характеристики получаемого излучения, выполняя изогнутый канал с тем или иным периодом изгибов его продольной оси, и получать излучение с расширенным спектром, выполняя изогнутый канал с изменяющимся по его длине расстоянием между соседними изгибами его продольной оси.

Следующим из предлагаемых устройств, в составе которых используется предлагаемое устройство для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, является линейный ускоритель заряженных частиц.

Известен линейный ускоритель заряженных частиц, содержащий вакуумированный канал, в котором созданы промежутки с ускоряющими электрическими полями (А.Н.Лебедев, А.В.Шальнов. Основы физики и техники ускорителей. Москва, Энергоиздат, 1981, т.1 [13], с.120-143). Частицы ускоряются, многократно проходя такие промежутки. Подобные ускорители, обычно содержащие также средства для фокусирования пучка ускоряемых частиц, как правило, являются капитальными сооружениями, имеют очень большие продольные размеры и обладают высокой стоимостью. Эти факторы делают практически невозможным их применение в исследовательских лабораториях и медицинских учреждениях.

Известен также ускоритель по патенту Российской Федерации на изобретение №2312473 [14] (опубл. 10.12.2007), содержащий ускорительный тракт в виде нескольких ускоряющих секций с прямолинейным каналом каждая, соединенных последовательно с помощью изогнутых секций, содержащих поворотные магниты. В указанных секциях осуществляется также магнитное фокусирование транспортируемого по тракту пучка частиц. При такой конструкции ускорителя обеспечена возможность движения ускоряемых частиц по траектории с плавными изгибами, например на 90 градусов, в результате чего ускорительный тракт в данном ускорителе приобретает зигзагообразную или змеевидную форму. Несмотря на наличие изгибов траектории частиц такой ускоритель является линейным, поскольку увеличение скорости движения частиц в нем осуществляется не при циклическом их движении, а при однократном прохождении вдоль ускорительного тракта, образованного последовательно соединенными секциями. Благодаря описанному выполнению этого ускорителя его наибольший габаритный размер может быть уменьшен по сравнению с традиционным прямолинейным ускорителем. Однако наличие в нем магнитных средств для фокусирования пучка и секций с поворотными магнитами усложняет и удорожает его.

Данный известный линейный ускоритель является наиболее близким к ускорителю по предлагаемому изобретению, направленному на достижение технического результата, заключающегося в конструктивном упрощении устройства и его удешевлении за счет отказа от использования магнитных систем для осуществления фокусировки пучка частиц и изменения направления их движения, а в итоге - в обеспечении возможности использования ускорителя в исследовательских лабораториях и медицинских учреждениях.

Предлагаемый линейный ускоритель заряженных частиц, как и названный выше наиболее близкий к нему, известный из патента [14], содержит имеющий плавные изгибы ускорительный тракт со средствами для фокусирования пучка заряженных частиц в процессе их движения по этому тракту, а также размещенные вдоль ускорительного тракта средства для увеличения скорости движения пучка заряженных частиц.

Для достижения указанного технического результата в предлагаемом ускорителе, в отличие от наиболее близкого к нему известного, указанный ускорительный тракт со средствами для фокусирования пучка заряженных частиц в процессе их движения по этому тракту выполнен в виде устройства для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, содержащего канал с изогнутой продольной осью для транспортирования указанных частиц, стенка которого изготовлена из материала, способного к электризации. Указанный канал выполнен с продольной осью, имеющей форму гладкой линии, наименьший радиус R кривизны которой связан с наибольшей энергией Е и зарядом Q частиц пучка, для работы с которыми предназначен линейный ускоритель, следующим соотношением, включающим также наименьшую толщину d стенки канала, электрическую прочность Uпр материала стенки канала и наибольшее расстояние h между двумя точками внутренней поверхности канала, расположенными в поперечном сечении канала на одной и той же нормали к указанной поверхности:

Как уже отмечалось выше при описании предлагаемых способа и устройства для изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, пучок при движении по каналу, стенка которого наэлектризована зарядом того же знака, что и транспортируемые частицы, фокусируется. При этом форма его траектории определяется формой указанной гладкой линии, которую имеет продольная ось канала и которая в данном случае выбирается из соображений уменьшения габаритов ускорителя с учетом необходимости соблюдения условия (4). Благодаря последнему изгибы траекторий частиц, позволяющие уменьшить размеры ускорителя, определяются исключительно геометрией канала, что и обусловливает отсутствие необходимости в каких-либо дополнительных средствах для управления пучком и, следовательно, простоту рассматриваемого линейного ускорителя.

При этом наибольшая простота имеет место при выполнении средств для увеличения скорости движения заряженных частиц вдоль указанного канала электростатическими в виде разнополярных электродов, размещенных парами друг за другом и разнесенных вдоль канала. Первым по направлению движения частиц в каждой паре должен быть электрод, имеющий полярность, противоположную знаку заряда ускоряемых частиц.

Указанная гладкая линия (т.е. продольная ось указанного канала, в виде которого выполнен ускорительный тракт), может иметь, в частности, змеевидную форму, форму цилиндрической спирали или спирали, навитой на поверхность тора.

Отмеченные особенности предлагаемого линейного ускорителя позволяют получить массогабаритные характеристики, приемлемые для широкого использования такого ускорителя в исследовательских лабораториях и медицинских учреждениях.

Известны циклические ускорители заряженных частиц, содержащие электромагнит, замкнутую в виде кольца ускорительную камеру, инжектор, ускоряющий резонатор и соответствующие системы электропитания ([2], т.5, с.246-253). Такие ускорители обладают очень большой массой, характеризуются сложной и дорогостоящей технологией изготовления электромагнита, ускорительной камеры, трудоемкой технологией монтажа всей установки, а также необходимостью использования специальных источников питания электромагнита и ускоряющего резонатора.

Известен также "безжелезный" синхротронный ускоритель по патенту Российской Федерации на изобретение №2265974 [15] (опубл. 10.12.2005). В этом ускорителе замкнутая ускорительная камера выполнена в виде чередующихся секций, являющихся частями кольца, и прямолинейных секций. Каждая из секций, являющихся частями указанного кольца, выполнена из двух концентрически расположенных электропроводящих полос, образующих две стенки секции, и соединенных параллельными друг другу диэлектрическими кольцами, образующими две другие стенки. Одни концы электропроводящих полос в каждой секции электрически соединены друг с другом, а другие предназначены для подключения к разноименным полюсам источника питания. Имеющие описанную конструкцию секции при подключении к источнику выполняют функцию электромагнита и обеспечивают фокусирование пучка. Прямолинейные секции используются для инжекции и вывода заряженных частиц и размещения ускоряющих резонаторов.

Циклический ускоритель, известный из патента [15], наиболее близок к предлагаемому. Данный "безжелезный" ускоритель несмотря на то, что он существенно легче и более прост, чем классический, остается конструктивно и технологически сложным, имеющим большую массу и габариты и требует наличия средств для специального питания и управления, обеспечивающих правильную работу электромагнита.

Предлагаемое изобретение, относящееся к циклическому ускорителю заряженных частиц, направлено на достижение технического р