Способ подготовки летного бассейна гидроаэродрома для выполнения взлета и приводнения гидросамолета

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к авиации и касается технологии подготовки гидроаэродрома к взлетно-посадочным операциям гидросамолетов. Способ подготовки летного бассейна гидроаэродрома заключается в том, что в пределах летного бассейна гидроаэродрома определяют положение взлетно-посадочной полосы как с учетом направления ветра, так и из условия минимальности имеющейся на акватории ветровой волны. Экипаж судна на воздушной подушке производит установку маркерных знаков, в процессе чего визуально, а также с помощью радиолокатора и гидролокатора осматривается путь перемещения гидросамолета по акватории. Осуществляются швартовка, отшвартовка и буксировка гидросамолета после его приводнения или перед взлетом. На борту судна на воздушной подушке размещает глиссадные и курсовые радиомаяки для посылки и приема радиосигналов, обеспечивающих приводнение гидросамолета в условиях плохой видимости. В пределах летного бассейна гидроаэродрома размещают вдоль осей взлетно-посадочных полос донные приемоизлучающие антенные устройства полусферической формы, обеспечивающие квантованный как по направлению, так и по «частотной окраске» ультразвуковой эхопоиск объектов в водном объеме в режимах кругового или секторного обзора как в азимутальной, так и угломестной плоскостях. Изобретение повышает безопасность взлетно-посадочных действий магистральных самолетов-амфибий за счет осуществления гидроакустического мониторинга водного объема летного бассейна гидроаэродрома. 4 з.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Изобретение относится к области амфибийного транспорта и может использоваться для решения задач, связанных с повышением безопасности взлетно-посадочных действий магистральных самолетов-амфибий. Задача изобретения достигается за счет осуществления гидроакустического мониторинга водного объема летного бассейна гидроаэродрома с помощью донных приемоизлучающих антенных устройств полусферической формы. Гидроакустический мониторинг водного объема с помощью ультразвуковых волн осуществляется для оперативного и дистанционного обнаружения, определения координат и характеристик движения потенциально опасных притопленных объектов нейтральной плавучести, находящихся в приповерхностном слое взлетно-посадочной полосы; а также измерения таких динамически изменяющихся характеристик летного бассейна как глубины, состояние водной поверхности: - высота, скорость и направление движения ветровых волн, а также направление течения водных масс в различных точках акватории, что в совокупности позволит береговой гидроакустической службе своевременно иметь достаточный объем информации о подводной обстановке и состоянии водной поверхности, на основании которой принимается то ли иное решение, сообщаемое по радиоканалу на борт экипажам как судна на воздушной подушке, осуществляющему осмотр акватории поверхности летного бассейна, так и гидросамолета, готовящего к выполнению взлетно-посадочных операций.

Преимущественная область использования - системы обеспечения безопасной эксплуатации внутренней и шельфовой водной транспортной системы России - естественных и искусственных водоемов: рек, озер, водохранилищ, морского шельфа, составляющих ее, в частности, для обеспечения безопасности взлета и приводнения гидросамолета на акватории летного бассейна гидроаэродрома при осуществлении амфибийной транспортной деятельности.

В качестве первого аналога выбран способ (см. патент США №2692101, кл. B64F 1/00, 1954), целью которого является повышение безопасности взлетно-посадочных мероприятий. Так, легкие гидросамолеты снабжают лыжами, а для взлета и посадки предлагается использовать притопленные плавучие взлетно-посадочные платформы необходимых геометрических размеров, которые могут разворачиваться по поверхности воды, обеспечивая взлет и посадку против ветра. Контроль чистоты водной поверхности взлетно-посадочной полосы от опасных для приводнения и взлета предметов включает в себя лишь визуальный осмотр. Плавучие платформы имеют существенные ограничения как по массогабаритным показателям гидросамолетов, так и безопасности исполнения взлетно-посадочных действий, являясь, по сути, плавучей взлетно-посадочной полосой аэродрома, и принципиально не пригодны к использованию для современных магистральных днищевых гидросамолетов, так как исключают контакт корпуса снизившегося днищевого гидросамолета с водной средой, что необходимо, например, для заполнения пожарных резервуаров водой по ходу движения (для гидросамолета А-200 «Альбатрос» на скорости около 200 км/ч). Гидроакустический контроль водного объема летного бассейна, существующий на сегодняшний день службы обеспечения функционирования гидроаэродрома, не осуществляют, отсутствуют специализированные как гидроакустическая аппаратура для этих целей, так и надежные способы проведения ближнего подводного наблюдения в мелководных водоемах.

Причинами, препятствующими достижению заявляемого технического результата, является отсутствие проведения гидроакустического эхопоиска притопленных и, соответственно, визуально не обнаруживаемых объектов в пределах водного объема взлетно-посадочной полосы, что снижает безопасность проведения взлета и приводнения гидросамолетов.

Признаки, совпадающие с заявляемым способом: определение положения взлетно-посадочной полосы по направлению ветра, проведение визуального осмотра водной поверхности.

В качестве второго аналога выбран способ, включающий операции определения положения взлетно-посадочной полосы по направлению ветра и установку маркерных знаков на открытых морских акваториях (см. «Инженерно-авиационная служба и эксплуатация летательных аппаратов», Н.Н.Андреев и др., М.: изд-во ВВИА им. Жуковского Н.Е., 1970, с.276-280), в котором, однако, не предусмотрено применение как гидроакустического эхопоиска притопленных объектов в пределах взлетно-посадочной полосы, так и специальных плавсредств для осуществления осмотра и очистки мелководной части акватории летного бассейна. В результате данный способ не обеспечивает должный уровень безопасности при маневрах гидросамолета как в водоизмещающем, так и глиссирующем режимах на акватории летного бассейна гидроаэродрома.

Причинами, препятствующими достижению заявляемого технического результата, является отсутствие проведения гидроакустического эхопоиска притопленных и, соответственно, визуально не обнаруживаемых объектов в пределах водного объема взлетно-посадочной полосы, что снижает безопасность проведения взлета и приводнения гидросамолетов.

Признаки, совпадающие с заявляемым способом: определение положения взлетно-посадочной полосы по направлению ветра, установка маркерных знаков на акватории, проведение визуального осмотра водной поверхности.

В качестве прототипа выбран «Способ подготовки гидроаэродромов для выполнения взлета и посадки гидросамолетов» (см. патент РФ №2093428, кл. B64F 1/00, опубл. 20.10.1997), заключающийся в том, что в пределах летного бассейна гидроаэродрома определяют положение взлетно-посадочной полосы как с учетом направления ветра, так и из условия минимальности имеющейся на акватории ветровой волны, экипаж СВП производит установку маркерных знаков, в процессе чего визуально, а также с помощью радиолокатора и гидролокатора осматривает путь перемещения гидросамолета по акватории, осуществляет швартовку, отшвартовку и буксировку гидросамолета после его приводнения или перед взлетом, а также на борту СВП размещает глиссадные и курсовые радиомаяки для посылки и приема радиосигналов, обеспечивающих приводнение гидросамолета в условиях плохой видимости

Однако, если оснащение амфибийного транспортного средства радионавигационным оборудованием, в частности, радиолокатором, глиссадными и курсовыми радиомаяками, способствует безопасности проведения взлетно-посадочных мероприятий, то размещение гидроакустической аппаратуры - гидролокатора не может обеспечить эффективный эхопоиск притопленных объектов на акватории в силу целого ряда рассмотренных ниже причин. Для обнаружения притопленных объектов с помощью гидролокатора в водной среде на пути перемещения гидросамолета по акватории используется импульсный метод определения дистанции и амплитудный метод пеленгования (см. Митько В.Б., Евтютов А.П., Гущин С.Е. Гидроакустические средства связи и наблюдения. - Л.: Судостроение, 1982, с.25-38). Гидролокатор, установленный на СВП, является однопозиционной системой определения местоположения подводных объектов, в связи с чем жесткие требования предъявляются к остроте направленного действия и уровню бокового поля используемых гидроакустических антенн. Действительно, и схема импульсного измерения расстояния до цели, и определение направления на цель путем поворота основного лепестка характеристики направленности антенны в плоскости пеленгования предполагает проведение измерений в безграничной среде, в то время как необходимо достоверно обнаруживать притопленные объекты «опасно» расположенные вблизи протяженной границы раздела «вода-воздух» при геометрических размерах (длина ~2500 м, ширина ~200 м, глубина ~ от 3 м до 6 м) обследуемого приповерхностного аэрированного водного слоя взлетно-посадочной полосы, что обусловит появление маскирующих отражений и индикацию на дисплее «ложных» целей.

Рассмотрим причины неэффективности осуществления гидроакустического эхопоиска притопленных объектов в водном объеме взлетно-посадочной полосы непосредственно с борта СВП в способе-прототипе:

1) интерференционная антенна гидролокатора обладает протяженной ближней «прожекторной» зоной дифракции

,

где k=2π/λ=ω/c - волновое число, λ, ω=2π·f - длина волны и циклическая частота ультразвукового зондирующего сигнала, a - размер апертуры (полуширина, радиус) излучателя (см. Кобяков Ю.С., Кудрявцев Н.Н., Тимошенко В.И. Конструирование гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры. - Л.: Судостроение, 1986, с.92-112). В пределах ближней «прожекторной» зоны дифракции как осевое, так и угловое распределения амплитуды звукового давления рабочего ультразвукового сигнала испытывают значительные флуктуации, в результате чего результативность горизонтального «ближнего» эхопоиска притопленных объектов будет крайне низка. Это обусловлено значительными уровнями эхосигналов от границ раздела «вода-воздух», «вода-дно», регистрируемых как в направлениях основного, так и боковых лепестков характеристики направленности, что в сочетании с граничной реверберацией приводит к невозможности регистрации полезных отражений от объектов поиска. Эффективность использования гидролокаторов в значительной степени зависит от величины боковых лепестков характеристики направленности интерференционной антенны: прием и регистрация эхосигнала от объекта, находящегося на направлении бокового лепестка, приводит к регистрации «ложной» цели на акустической оси и, соответственно, возникновению ошибки в определении угловых координат. Уровни боковых лепестков характеристики направленности зависят от волновых размеров и формы антенны, а также закона распределения амплитуд возбуждения вдоль излучающей поверхности. Так, расчетные уровни первого и второго боковых лепестков характеристики направленности плоской поршневой антенны с круглой апертурой составляют 13% и 6% (по давлению), а соотношения для расчета их направлений имеют вид

и

соответственно (см. Евтютов А.П., Митько В.Б. Инженерные расчеты в гидроакустике. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Судостроение, 1988. - с.5-66);

2) при первичной обработке затруднено выделение эхосигналов от объектов на фоне поверхностной и объемной реверберации вследствие малости их классификационных различий (частота, длительность, амплитуда, корреляционные характеристики);

3) СВП является источником как интенсивных акустических шумов и помех, так и аэрации приповерхностного водного слоя непосредственно в месте установки интерференционной приемоизлучающей антенны гидролокатора, что ухудшает отношение «сигнал-помеха», снижает эффективность излучения и приема ультразвука за счет экранировки пеленой воздушных пузырьков;

4) ввиду малого водоизмещения СВП в большой степени подвержено качке, что в отсутствии стабилизации в пространстве положения главного максимума характеристики направленности интерференционной антенны гидролокатора отрицательно скажется на уверенной регистрации эхосигналов от объектов поиска, в определенной степени удовлетворительно решая лишь задачу регистрации глубин акватории в режиме эхолотирования;

5) для просмотра заданной части водного объема приповерхностного слоя взлетно-посадочной полосы, а также определения азимутального и курсового углов обнаруженного объекта, интерференционная антенна гидролокатора должна механическим способом опускаться на достаточную глубину, поворачиваться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, причем, любое заглубленное расположение антенны в данных условиях поиска не является оптимальным, так как эффективное обнаружение приповерхностных объектов «на фоне» границы раздела «вода-воздух» возможно при излучении антенной ультразвуковых сигналов в направлении «снизу вверх»;

6) в силу узкополосности резонансных электроакустических преобразователей интерференционных антенн эхопоиск притопленных объектов, обладающих различной отражательной способностью, проводится в малом частотном диапазоне ультразвуковых сигналов, причем, при осуществлении эхопоиска на мелководной акватории с помощью нескольких СВП с однотипными гидролокаторами задача обнаружения объектов будет осложнена помехами взаимного влияния;

7) гидроакустический контроль водного объема летного бассейна гидроаэродрома как одна из операций по обеспечению взлетно-посадочных действий производится эпизодически, а не на постоянной основе, что дает возможность скрытной установки различных донных устройств, имеющих целью нанесение материального ущерба и повреждений гидросамолету.

В результате важная операция способа подготовки гидроаэродрома - гидроакустический эхопоиск притопленных объектов в водном объеме взлетно-посадочной полосы не может быть результативно произведен непосредственно с борта СВП, что снижает безопасность взлетно-посадочных действий.

Рассмотрим подробно пример низкоэффективного эхопоиска с борта надводного плавательного средства в специфических условиях мелководья. Известен опыт применения эхотрала гидролокатора для обнаружения подводных препятствий, определения их координат в условиях мелководья на дистанциях до 50 метров, используемый для траления с борта надводного судна с целью проверки чистоты судовых ходов и выявления на них опасных для судоходства подводных объектов (см. Гидролокаторы ближнего действия. А.Н.Яковлев, Г.П.Каблов. Л.: Судостроение, 1983. С.174-178). Возникновение опасных для судоходства подводных объектов связано с естественным процессом изменения русла, а также обусловлено возможностью текущей замусоренности водных путей случайными объектами, например, затонувшими бревнами и т.п. Различают - сплошное траление (проводится в установленные сроки навигации в границах всей судоходной полосы) и местное (осуществляется на наиболее опасных участках - порогах, перекатах, подходах к причалам и т.п. с целью оперативного поиска притопленных объектов), причем, проведение осмотра подводной обстановки в обоих случаях осуществляется с борта судна-носителя. В процессе испытаний и эксплуатации эхотрала применялись различные конструкции интерференционной антенны: перископическая, рупорная и так называемая "косекансная", причем, последняя конструкция приемоизлучающей антенны, по мнению разработчиков, обеспечивала формирование характеристики направленности излучения с малым уровнем бокового поля в угломестной плоскости вниз по направлению ко дну.

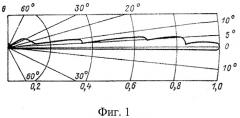

Активный элемент "косекансной" интерференционной антенны состоял из четырех электроакустических преобразователей, имеющих различные пространственные характеристики излучения, акустические поля которых в результате суперпозиции колебательных процессов в среде лоцирования и создавали желаемую форму характеристики направленности (фиг.1). Следует отметить, что формирование характеристики направленности интерференционной антенны с малым уровнем бокового поля в угломестной плоскости вниз по направлению ко дну привело к недопустимому увеличению уровня излучения бокового поля в той же плоскости вверх по направлению к водной поверхности. Так, при использовании рабочей частоты излучения 525 кГц электроакустический преобразователь формировал ультразвуковое поле со следующими характеристиками в угломестной плоскости - ширина основного лепестка характеристики направленности по уровню 0,9 θ0,9 B ~4°, первый боковой лепесток в направлении (5°) от горизонта с уровнем (-1,4 дБ), второй боковой лепесток в направлении (7°) от горизонта с уровнем (-3,7 дБ), третий боковой лепесток в направлении (10°) от горизонта с уровнем (-9 дБ); четвертый боковой лепесток в направлении (30°) от горизонта с уровнем (-20 дБ). Водная поверхность является границей раздела, для которой акустические сопротивления воздушной и водной сред (воздух - ZВОЗД=442 кг/м2×с; вода - ZВОД=1,5×106 кг/м2×c) настолько сильно различаются, что вся энергия акустической волны, падающей снизу на поверхность, возвращается в воду, что вызывало появление интенсивной маскирующей реверберационной помехи на всех дистанциях эхопоиска.

При данных параметрах интерференционной антенны закономерны выводы, которые сделали сами разработчики после проведения испытаний: «В условиях ограниченной глубины в русле реки (~4 м) и заглублении излучателя (от 0,5 м до 2,4 м) импульс звука не мог пройти расстояния более 30 м, не испытав отражений от поверхности воды или дна; в некоторых случаях эти отражения вызывали интенсивную помеху на индикаторе. …. Незначительная часть звуковых импульсов распространялась с отражением от водной поверхности и от дна на всем протяжении, начиная от самого излучателя. …. Для устранения реверберационной помехи на индикаторе начало развертки искусственно задерживалось, хотя при этом исключалась возможность обнаружения подводных препятствий в радиусе вокруг излучателя около 3 м. …. Изображение на экране индикатора препятствия с малыми размерами (эхо от буя) вызывало утроение отметки, обусловленное боковыми лепестками характеристики направленности антенны…».

Причинами, препятствующими достижению заявляемого технического результата, является отсутствие эффективности проведения с борта судна на воздушной подушке гидроакустического эхопоиска притопленных и, соответственно, визуально не обнаруживаемых объектов в пределах водного объема взлетно-посадочной полосы, что снижает безопасность проведения взлета и приводнения гидросамолетов.

Признаки, совпадающие с заявляемым способом: определение в пределах летного бассейна гидроаэродрома положения взлетно-посадочной полосы как с учетом направления ветра, так и из условия минимальности имеющейся на акватории ветровой волны, экипаж судна на воздушной подушке производит установку маркерных знаков, в процессе чего визуально, а также с помощью радиолокатора и гидролокатора осматривает путь перемещения гидросамолета по акватории, осуществляет швартовку, отшвартовку и буксировку гидросамолета после его приводнения или перед взлетом, а также на борту судна на воздушной подушке размещает глиссадные и курсовые радиомаяки для посылки и приема радиосигналов, обеспечивающих приводнение гидросамолета в условиях плохой видимости.

Задачей изобретения является повышение безопасности взлетно-посадочных действий. Задача обеспечивается за счет размещения вдоль осей взлетно-посадочных полос летного бассейна гидроаэродрома донных приемоизлучающих антенных устройств полусферической формы, обеспечивающих квантованный по направлению ультразвуковой эхопоиск объектов в водном объеме в режимах кругового или секторного обзора как в азимутальной, так и угломестной плоскостях (см. Многочастотное гидроакустическое приемоизлучающее антенное устройство // Положительное решение от 24.01.2011 г. о выдаче патента на полезную модель по заявке №2010149910/28 (072080) авторов Волощенко В.Ю., Волощенко А.П.).

Технический результат изобретения заключается в получении уточненной информации в широкой полосе рабочих частот как о обнаруженных целях и характеристиках их движения (пеленг, дальность, скорость), так и о общей обстановке на акватории (глубина, направление и скорость течения водных масс, высота, скорость и направление движения ветровых волн, толщина льда и т.д.), что позволит повысить безопасность взлетно-посадочных действий на мелководной акватории.

Технический результат достигается тем, что в способ подготовки летного бассейна гидроаэродрома для выполнения взлета и приводнения гидросамолета, заключающийся в том, что в пределах летного бассейна гидроаэродрома определяют положение взлетно-посадочной полосы как с учетом направления ветра, так и из условия минимальности имеющейся на акватории ветровой волны, экипаж судна на воздушной подушке производит установку маркерных знаков, в процессе чего визуально, а также с помощью радиолокатора и гидролокатора осматривает путь перемещения гидросамолета по акватории, осуществляет швартовку, отшвартовку и буксировку гидросамолета после его приводнения или перед взлетом, а также на борту судна на воздушной подушке размещает глиссадные и курсовые радиомаяки для посылки и приема радиосигналов, обеспечивающих приводнение гидросамолета в условиях плохой видимости, дополнительно введены следующие операции:

размещение в пределах летного бассейна гидроаэродрома вдоль осей взлетно-посадочных полос донных приемоизлучающих антенных устройств полусферической формы, обеспечивающих квантованный как по направлению, так и по «частотной окраске» ультразвуковой эхопоиск объектов в водном объеме в режимах кругового или секторного обзора как в азимутальной, так и угломестной плоскостях (см. Многочастотное гидроакустическое приемоизлучающее антенное устройство // Положительное решение от 24.01.2011 г. о выдаче патента на полезную модель по заявке №2010149910/28 (072080) авторов Волощенко В.Ю., Волощенко А.П.);

соединение приемоизлучающих антенных устройств кабелем с аппаратурой береговой гидроакустической службы гидроаэродрома, обеспечивающей формирование зондирующих сигналов возбуждения однотипных преобразователей накачки параметрических антенн, образующих полусферическую апертуру приемоизлучающего антенного устройства, обработку и отображение информации, полученной в широком частотном, но «индивидуальном» для каждого антенного устройства, диапазоне, что исключает помехи взаимного влияния соседних донных антенных устройств;

осуществление операторами береговой гидроакустической службы различных видов подводного мониторинга: - ультразвуковое зондирование водного объема взлетно-посадочной полосы, соответствующей имеющемуся направлению ветра; - текущий эхопоиск на периметре летного бассейна гидроаэродрома; - режим пассивного наблюдения дальней подводной обстановки в шельфовой зоне, примыкающей к акватории гидроаэродрома и т.д., причем, перечисленные операции береговая гидроакустическая служба может выполнять на постоянной основе вне зависимости от погодных условий, времени суток и года;

одновременное использование соседних донных антенных устройств полусферической формы дает дополнительную возможность дистанционного получения информации о состоянии водного объема (глубина, направление и скорость течения водных масс), границы раздела «воздух-вода» (высота, скорость и направление движения ветровых волн), границы раздела «вода-лед» (толщина льда) в различных точках акватории летного бассейна;

на основе полученной информации о подводной обстановке на акватории береговая гидроакустическая служба гидроаэродрома принимает то или иное решение относительно взлетно-посадочных действий, сообщаемое по радиоканалу на борт экипажам как судна на воздушной подушке, осуществляющему описанные выше действия, так и гидросамолета, готовящегося к выполнению взлетно-посадочных операций.

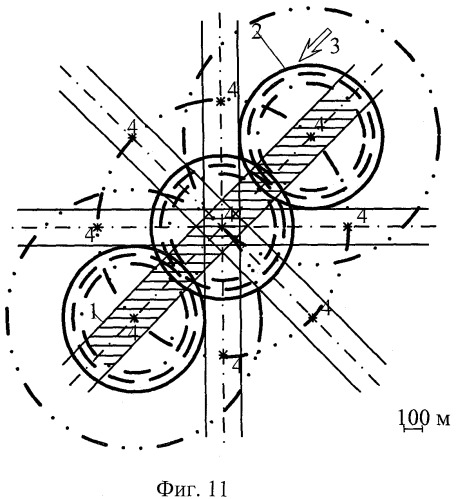

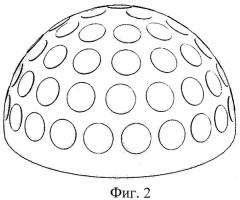

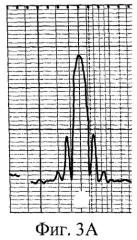

На фиг.1 приведена форма характеристики направленности «косекансной» интерференционной антенны (см. Гидролокаторы ближнего действия. А.Н.Яковлев, Г.П.Каблов. Л.: Судостроение, 1983. С.174-178), на фиг.2 - конструкция многочастотного донного приемоизлучающего антенного устройства; на фиг.3А, Б представлены экспериментальные характеристики направленности квадратного (80 мм×80 мм) электроакустического преобразователя параметрической антенны: для волны накачки (А) с частотой 230 кГц и формирующихся в водной среде сигналов нескольких разностных (Б) частот - 40, 20 и 2,5 кГц (а, б, в соответственно); на фиг.4 представлены экспериментальные характеристики направленности двух однотипных параметрических антенн с круглыми (диаметр 65 мм) электроакустическими преобразователями накачки для формирующегося в водной среде сигнала разностной частоты F=50 кГц; на фиг.5 представлены экспериментально измеренные в условиях гидроакустического бассейна характеристики направленности электроакустического преобразователя накачки параметрической антенны для сигнала накачки частоты f=270 кГц и формирующихся в нелинейной водной среде высших гармонических компонент 2f=540 кГц, 3f=810 кГц; на фиг.6а, б - две проекции конфигурации макета участка полосы наибольшего периметра приемоизлучающего антенного устройства, который изготовлен на основе пяти электроакустических преобразователей накачки; на фиг.7, 8, 9 - секторные характеристики направленности макета в азимутальной плоскости: для сигнала накачки f=270 кГц, для второй гармоники сигнала накачки 2f=540 кГц, для третьей гармоники сигнала накачки 3f=810 кГц; на фиг.10 - секторная характеристики направленности макета в азимутальной плоскости для сигнала разностной частоты F=50 кГц; на фиг.11 - схема размещения приемоизлучающих антенных устройств на дне акватории летного бассейна гидроаэродрома в масштабе «1 клетка-100 метров».

Развитие и экономически обоснованная эксплуатация амфибийной транспортной системы (см. Соколянский В.П., Морозов В.П., Долгополов А.А., Захарченко Ю.А. Амфибийная летательная и транспортная техника для труднодоступных регионов России / Сб. докладов VII научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2008». - М.: ЦАГИ, 2008, ч.1, с.10-17) требует стабильности и безопасности функционирования сети гидроаэродромов базирования амфибийной летательной и транспортной техники. Долговременное базирование на местности гидроаэродрома дает возможность проведения гидроакустического контроля водного объема летного бассейна с геометрическими размерами: длина ~2500 м, ширина ~200 м, глубина ~ от 3 м до 6 м на постоянной основе: как круглосуточно, так и круглогодично. Оперативность результативного гидроакустического мониторинга водного слоя летного бассейна значительных поперечных размеров, но столь малых глубин, может быть обеспечена при одновременном «разночастотном» ультразвуковом зондировании отдельных его частей, отображении и анализе полученной информации, на основе чего в реальном масштабе времени проясняется подводная обстановка на всей акватории гидроаэродрома. С этой целью необходимо оборудовать дно прибрежного участка водной акватории гидроаэродрома стационарными приемоизлучающими антенными устройствами, определенным образом расположенными по летному бассейну и связанными по кабелю каждый с береговым оборудованием гидроакустической службы гидроаэродрома, которое обеспечивает формирование зондирующих сигналов, обработку, регистрацию и отображение полученной информации. Отметим преимущества предлагаемого варианта:

1) расположение приемоизлучающих антенных устройств на дне акватории позволяет подключать их в необходимой последовательности, что определяет выполнение поставленной задачи, например, проведение ультразвукового зондирования водного объема взлетно-посадочной полосы, соответствующей имеющемуся направлению ветра, осуществление текущего эхопоиска на периметре летного бассейна гидроаэродрома, пассивный режим наблюдения дальней подводной обстановки в шельфовой зоне, примыкающей к акватории гидроаэродрома базирования и т.д.;

2) существенное уменьшение уровней акустических помех: так, например, из опыта рыболокации известно, что применение буксируемой антенны, удаленной от корпуса судна, снижает на порядок уровень регистрируемого шума в сравнении с подкильным вариантом размещения антенны (см. Кобяков Ю.С., Кудрявцев Н.Н., Тимошенко В.И. Конструирование гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры. - Л.: Судостроение, 1986, с.154-181);

3) стабилизация положения в пространстве основных лепестков характеристик направленности приемоизлучающих антенных устройств;

4) возможность дистанционного получения информации о состоянии водного объема (глубина, направление и скорость течения водных масс), границы раздела «воздух-вода» (высота, скорость и направление движения ветровых волн, границы раздела «вода-лед» (толщина льда) в различных точках акватории (режим волнографа);

5) улучшение условий замены, обслуживания и ремонта приемоизлучающих антенных устройств;

6) возможность осуществления постоянного гидроакустического подводного наблюдения на акватории как летного бассейна гидроаэродрома, так и прилегающего водоема вне зависимости от погодных условий, времени суток и года не только в активном, но и в пассивном режимах работы аппаратуры.

Следует учитывать, что для увеличения производительности при осуществлении эхопоиска в пределах заданных частей водного объема мелководного летного бассейна гидроаэродрома, каждое донное приемоизлучающее антенное устройство должно обеспечить уникальные условия подводного наблюдения: в угломестной плоскости - в узком угловом секторе, а в азимутальной - в широком (оптимальным является круговой обзор), причем, положение в угломестной плоскости узкого углового сектора наблюдения при сохранении кругового обзора должно изменяться ступенчато от направления «параллельно» до направления «нормально» относительно границы раздела «вода-воздух». Это возможно в том случае, если конструкция антенного устройства представляет собой полусферу, поверхность которой разделена параллелями на полосы одинаковой ширины, причем, для упрощения конструкции и технологичности изготовления криволинейные поверхности всех круговых полос различных длин можно заменить различными количествами небольших плоских площадок, которые их аппроксимируют и расположены нормально относительно радиуса (фиг.2). Описанные особенности конструкции дают возможность за счет использования различных полос изменять геометрию эхопоиска на мелководье: от горизонтального (нижняя круговая полоса с наибольшим периметром) и наклонного в направлении «снизу-вверх» под определенным углом скольжения к границе раздела «вода-воздух» (круговые полосы с меньшими периметрами) до вертикального (верхний сегмент сферической поверхности). Следуя данному подходу, конструкцию приемоизлучающего антенного устройства можно сформировать с помощью размещения на данных площадках полос малогабаритных электроакустических преобразователей с одинаковой апертурой - излучающих элементов, акустические оси которых разнесены на заданный угол, но выходят из одной точки - центра кривизны аппроксимируемой поверхности полусферы. Приемоизлучающее устройство такой конструкции может обеспечить как круговой (все элементы выбранных полос работают в режимах излучения и приема), так и секторный (часть элементов выбранных полос работает в режимах излучения и приема) обзор, а также дискретное сканирование результирующей характеристики направленности (задан во времени и по направлению определенный порядок режимов излучения и приема каждым элементом выбранной полосы отдельно) как в азимутальной, так и угломестной плоскостях.

Уникальные характеристики полигармонической «акустической освещенности» границ раздела и объектов поиска: малый уровень бокового излучения при постоянстве остроты направленного действия в широком диапазоне изменения рабочих частот, приемлемые весогабаритные показатели и т.д. могут быть обеспечены только при использовании в качестве излучающих элементов параметрических антенн. Излучающая параметрическая антенна - это две совмещенные в пространстве интерференционные антенны, излучающие соосные интенсивные ультразвуковые пучки накачки, в приосевой области которых при выполнении условий синхронизма происходит генерация новых спектральных компонент. Возникновение полигармонического зондирующего сигнала в акустическом поле следует рассматривать как результат изменения упругих свойств нелинейной водной среды в области распространения мощного бигармонического (f1, f2) сигнала накачки, что приводит к перераспределению энергии интенсивных ультразвуковых волн по частотной оси как «вверх» - генерации высших гармонических компонент волн накачки, волны суммарной частоты (nf1, nf2, f+=f1+f2), где n=2, 3, 4, …, так и «вниз» - генерации волны разностной F=|f1-f2| частоты (см. Гидроакустическая энциклопедия. - Таганрог, Издательство ТРТУ. 1999, с.389-402). Практическое использование всего лишь одной компоненты спектра - волны разностной частоты - из всего набора формирующихся в водной среде спектральных составляющих излучения параметрической антенны для получения информации, отражающей присутствие, определенные свойства и характеристики подводных объектов является «энергетически расточительным», в то время как прием и обработка эхосигналов суммарной частоты, высших гармоник сигналов накачки - f+=f1+f2, nf1, 2 (n=2, 3, …) позволит расширить эксплуатационные возможности донных приемоизлучающих устройств, используемых в предлагаемом способе подготовки летного бассейна гидроаэродрома, так как усилит одно из наиболее важных качеств параметрических гидролокационных систем: возможность оперативной перестройки параметров зондирующих сигналов, что позволяет его адаптировать к конкретной ситуации эхопоиска (см. В.Ю.Волощенко, В.И.Тимошенко. Параметрические гидроакустические средства ближнего подводного наблюдения (ч.1). - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009).

Генерация волны разностной частоты параметрической антенной достаточно полно изучена теоретически и экспериментально, предложено несколько практических приложений, в частности, использующих формирование направленного излучения низкочастотных сигналов в широком частотном диапазоне при малых весогабаритных характеристиках электроакустических преобразователей накачки. На фиг.3А, Б представлены типичные экспериментальные характеристики направленности квадратного (80 мм×80 мм) электроакустического преобразователя параметрической антенны: для волны накачки (А) с частотой 230 кГц и формирующихся в водной среде сигналов нескольких разностных (Б) частот - 40, 20 и 2,5 кГц (а, б, в соответственно) (см. В.А.Воронин, С.П.Тарасов, В.И.Тимошенко. Гидроакустические параметрические системы. Ростов н/Д: Ростиздат, 2004, с.67-69). Используя масштабную сетку, нанесенную на фиг.3, проведем сопоставление угловых распределений амплитуд звуковых давлений данных сигналов: так, из записей для сформировавшихся в водной среде сигналов разностных частот видно, что ширина характеристики направленности на уровнях (-3 дБ), (-6 дБ) и (-10 дБ) в диапазоне частот (2,5-40) кГц практически постоянна и равна 4°, 6° и 8° соответственно при практически полном отсутствии бокового поля, в то время как для сигнала накачки характеристика направленности имеет классический интерференционный вид: ширина характеристики направленности на уровне (-3 дБ) около 5°, зарегистрировано боковое поле - первый дополнительный максимум с уровнем (-18 дБ) в направлениях (±6°) относительно акустической оси, второй - (-28 дБ) в направлениях - (±12°) и т.д. Исходя из анализа описанных выше пространственных характеристик сформировавшихся акустических полей для формирующегося в нелинейной водной среде сигнала разностной частоты можно сделать вывод о целесообразности применения именно параметрических излучающих антенн в качестве излучающих элементов в конструкции донных приемоизлучающих антенных устройств, размещаемых в соответствии с предлагаемым способом на акватории летного бассейна гидроаэродрома долговременного базирования. В данном случае результирующее акустическое поле отдельной полосы, собранной из электроакустических преобразователей параметрических антенн, сохраняя высокую остроту направленного действия на сигнале разностной частоты в угломестной плоскости, в азимутальной плоскости является всенаправленным, так как образуется в результате конструктивно заданного частичного перекрывания основных максимумов характеристик направленности для волны разностной частоты на некотором уровне (0,8; 0,7 или 0,5 по давлению).

На фиг.4 представлены экспериментальные характеристики направленности двух однотипных параметрических антенн с круглыми (диаметр 65 мм) электроакустическими преобразователями накачки для формирующегося в водной среде сигнала разностной частоты F=50 кГц, откуда следует, что для каждой из них ширина основного лепестка по уровню 0,7 для низкочастотного зондирующего сигнала составляет 6° при уровне бокового излучения (-30 дБ). Следует отметить, что снижение массогаб