Рекомбинантные плазмидные днк pqe-60-tnfr-crmb-ind-67 и pfastbac1-g2r-dsecret, содержащие фрагмент генома вируса натуральной оспы, кодирующий фактор некроза опухолей связывающий домен белка crmb и штамм бакуловируса bv/g2r-dsecret, продуцирующий секретируемый фно-связывающий белок crmb вируса натуральной оспы с делетированным secret-доменом

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области биотехнологии, генетической инженерии и фармацевтической промышленности. Предложены две рекомбинантные плазмидные ДНК pFastBac1-G2R-dSECRET и pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67, кодирующие ФНО-связывающий домен белка CrmB. Указанная рекомбинантная плазмидная ДНК pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67 предназначена для трансформации в клетках штамма E.coli SG13009[pRep4] - продуцента ФНО-связывающего домена белка CrmB ВНО. Предложенная группа изобретений предназначена для приготовления лекарственных средств, используемых в терапии тяжелых заболеваний человека, вызванных гиперпродукцией фактора некроза опухолей (ФНО), и может быть использована в медицине. 3 н.п. ф-лы, 3 ил., 12 пр.

Реферат

Изобретение относится к биологически активным веществам для приготовления лекарственных средств, используемых в терапии тяжелых заболеваний человека, вызванных гиперпродукцией фактора некроза опухолей (ФНО) и может быть использовано в биотехнологии, в частности в генетической инженерии, фармацевтической промышленности.

ФНО является одним из ключевых цитокинов, играющих центральную роль в регуляции защитных реакций организма, - способствует инфильтрации очага воспаления лейкоцитами, повышает уровень продукции молекул адгезии, активирует макрофаги, увеличивает проницаемость сосудов, способствует активации антигенпредставляющих клеток и др [1, 2]. Ввиду широкого спектра биологических эффектов, обусловленных связыванием ФНО с соответствующими рецепторами, нарушение уровня продукции данного цитокина может приводить к развитию патологических состояний, сопровождающихся хроническими воспалительными и/или аутоиммунными реакциями. Важным клиническим аспектом изучения ФНО является специфическое ингибирование его биологической активности при целом ряде заболеваний, включая широкий спектр инфекций и аутоиммунных патологий [3]. К таким патологиям относят ревматоидный артрит, псориаз, септический шок и ряд других [4, 5]. При вышеперечисленных заболеваниях в сыворотке крови и пораженных тканях пациентов наблюдается высокий уровень ФНО (наряду с другими воспалительными цитокинами, хемокинами и ростовыми факторами). Для терапии заболеваний, основные патологические процессы которых обусловлены гиперпродукцией ФНО, применяются и создаются биологические препараты, блокирующие ФНО на уровне транскрипции, трансляции, процессинга, а также препараты, блокирующие взаимодействия ФНО с их рецепторами и передачу сигнала [3, 6]. На настоящий момент в клинической практике применяются препараты, способные с высокой афинностью связывать ФНО, - это препарат, созданный на основе клеточного рецептора ФНО - Etanercept и препараты на основе моноклональных анти-ФНО антител - Infliximab, Adalimumab [7, 8].

Infliximab - препарат, представляющий собой химерные моноклональные антитела, состоящие из константного участка легкой цепи человеческого IgG1 и вариабельного участка мышиных антител [9]. Это довольно высокоспецифичный препарат, что уменьшает его побочные действия на другие биологические пути, однако наличие вариабельного фрагмента мышиных антител может вызывать иммунный ответ на препарат при введении его больному [10].

Adalimumab - препарат, представляющий собой моноклональные анти-ФНО антитела IgG1 человека. Он специфически связывает ФНО, тем самым блокирует взаимодействие ФНО с его клеточными рецепторами [8], в исследованиях in vitro индуцирует клеточный лизис и апоптоз [11].

Etanercept - белковый препарат, который состоит из двух экстраклеточных доменов человеческого рецептора ФНО p75, связанных с Fc-фрагментом IgG1 человека [3]. Наличие Fc-фрагмента IgG1 увеличивает время циркуляции молекулы, обеспечивая пролонгирование действия [8].

Все три вышеперечисленных анти-ФНО препарата со сравнимой эффективностью связывают растворимую форму ФНО и это связывание высокоаффинное. Однако данные препараты проявляют различную терапевтическую эффективность при лечении одних и тех же заболеваний. Так, Etanercept эффективен при лечении ревматоидного артрита и псориаза, Infliximab и Adalimumab - при болезни Крона и язвенном колите. Кроме того, различия в эффективности препаратов обусловлены различиями биологических активностей анти-ФНО белков: Etanercept - единственный из анти-ФНО препаратов, способный связывать и нейтрализовывать лимфотоксин [12, 13]. Infliximab и Adalimumab, в отличие от Etanercept, способны фиксировать комплемент и, следовательно, приводить к лизису клеток, экспрессирующих мембраносвязанный ФНО [12]. Отличия в фармакокинетике и в распределении лекарственных средств между тканями организма также могут объяснять различную терапевтическую эффективность препаратов при лечении одних и тех же заболеваний [7]. Таким образом, несмотря на применяемые терапевтические средства, связывающие ФНО, существует необходимость расширения, спектра таких средств, обусловленная еще и тем, что в течение терапии может теряться чувствительность к одному анти-ФНО препарату, и в этом случае встает вопрос о назначении пациенту другого препарата. Проблема создания новых терапевтических средств, направленных на лечение заболеваний, связанных с гиперпродукцией ФНО, остается актуальной на настоящий момент.

Ранее в экспериментах in vitro на культуре клеток мышиных фибробластов L-929 нами (авторами) было показано, что ФНО-связывающие белки ортопоксвирусов эффективно нейтрализуют цитопатическое действие ФНО различных видов позвоночных. В отношении нейтрализации цитотоксического действия ФНО человека наиболее выраженный эффект наблюдался для ФНО-связывающего белка вируса натуральной оспы (CrmB ВНО) [14]. Также были проведены исследования по определению терапевтической эффективности белка CrmB ВНО на мышиной модели липополисахарид (ЛПС) - индуцированного эндотоксического шока. В результате данного исследования было выявлено, что введение рекомбинантного белка CrmB ВНО мышам с эндотоксическим шоком приводило к отчетливому снижению гистопатологических изменений внутренних органов по сравнению с животными, не получавшими этого белка. При введении рекомбинантного белка CrmB ВНО интактным мышам не наблюдалось каких-либо изменений в поведении животных, их внешнем виде и в гистологическом строении внутренних органов в сравнении с мышами контрольной группы. Это свидетельствует об отсутствии токсического действия белка при использованной схемы введения препарата [15, 16].

Таким образом, полученные нами (авторами) данные в экспериментах in vivo и in vitro позволяют рассматривать белок CrmB ВНО, как основу для создания терапевтических средств, направленных на лечение заболеваний, вызванных гиперпродукцией ФНО. Однако в ходе дальнейших исследований было показано, что белок CrmB ВНО обладает способностью к олигомеризации. При гель-фильтрации полноразмерного CrmB ВНО было установлено, что биологическая активность, нейтрализующая in vitro цитотоксическое действие ФНО человека и ФНО мыши на культуре клеток мышиных фибробластов L-929, ассоциируется с фракциями свободного объема (более 500 кДа), что соответствует молекулярной массе олигомерного комплека [17]. Кроме того, Alejo с соавторами было установлено, что за связывание с ФНО ответственен только N-концевой домен белка (ФНО-связывающий домен), в то время как С-концевой участок белка (SECRET-домен) ответственен за связывание с хемокинами, причем эти два домена являются структурно обособленными [18]. Поэтому нами было решено создать укороченный вариант белка CrmB ВНО, а именно белок CrmB, у которого удален SECRET-домен, не влияющий на способность белка связывать ФНО. Таким образом, возможно, удастся оптимизировать структуру вирусного белка с целью уменьшения терапевтической дозы потенциального препарата и снижения его иммуногенности за счет уменьшения молекулярной массы белка и возможной потерей способности к олигомеризации. Такой делеционный вариант - белок CrmB ВНО с делетированным SECRET-доменом, вероятно, является более перспективной белком-основой для создания терапевтических средств, направленных на лечение заболеваний, вызванных гиперпродукцией ФНО, нежели целевой CrmB ВНО.

Авторами получена продукция белка CrmB ВНО с делетированным SECRET-доменом в прокариотической и эукариотической системах экспрессии.

Наиболее близким техническим решением (прототипом) является рекомбинантная плазмидная ДНК pFastBac-G2R-IgG (патент РФ №2376375, МПК C12N15/62, опубл. 20.12.2009 г.) [19] для обеспечения экспрессии растворимого химерного белка, состоящего из белка вируса натуральной оспы, связывающего фактор некроза опухолей, и фрагмента тяжелой цепи иммуноглобулина G человека размером 6444 п.н. и молекулярной массой 4,18 мДа, содержащая в соответствии с физической картой плазмиды:

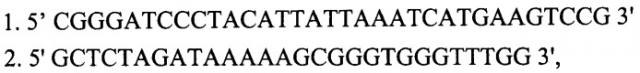

- ПЦР-фрагмент генома вируса натуральной оспы штамма India-67 длиной 1068 п.н., кодирующий ФНО-связывающий белок без стоп-кодона, полученный с использованием праймеров

фланкированный сайтами узнавания эндонуклеаз рестрикции BamHI и XbaI;

- фрагмент генома человека длиной 699 п.н., кодирующий фрагмент тяжелой цепи IgG1 человека с 117 по 329 а.к., полученный из плазмиды pBluescript-IgG1 после гидролиза эндонуклеазами рестрикции XbaI и HindIII;

- BamHI - HindIII фрагмент векторной плазмиды pFastBac, размером 4677 п.н., включающий бакуловирусный промотор pPolh, мини-Tn7-транспазон и сигнал для полиаденилирования вируса SV-40, обеспечивающий сайт-специфическую транспозицию ДНК химерного гена G2R-IgG в геном бакуловируса;

- генетические маркеры:

- ген α-лактамазы, определяющий устойчивость к ампициллину;

- ген аминогликозидтрансферазы, определяющий устойчивость к

гентамицину;

- уникальные сайты рестрикции: BamHI (4033), HindIII (5806).

С помощью рекомбинантной плазмидной ДНК pFastBac-G2R-IgG получен штамм рекомбинантного бакуловируса BvG2RIgG, депонированный в Коллекции микроорганизмов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора под номером V-354, - продуцент растворимого химерного белка, состоящего из белка вируса натуральной оспы, связывающего фактор некроза опухолей, и фрагмента тяжелой цепи иммуноглобулина G человека.

Однако в отличие от патента-аналога (прототипа) рекомбинантного штамма бакуловируса BVG2RIgG [19], полученный (заявляемый) рекомбинантный штамм бакуловируса BV/G2R-dSECRET при заражении клеток насекомых Sf-21 обеспечивает продукцию белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом, который способен связывать ФНО, но не связывает хемокины. При изучении полученного белка было показано, что удаление SECRET-домена не приводит к утрате биологических свойств по связыванию ФНО in vivo и in vitro, а также не снижает эффективность этого связывания, поэтому данный белок может быть взят за основу терапевтических средств, направленных на лечение заболеваний, вызванных гиперпродукцией ФНО. Таким образом, заявляемый рекомбинантный бакуловирус BV/G2R-dSECRET, обеспечивающий продукцию белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом в культуре клеток насекомых Sf-21, расширяет диапазон биологически активных веществ (белков), которые могут использоваться для создания ФНО-блокаторов.

Техническим результатом настоящего изобретения является расширение спектра биологически активных белковых веществ, предназначенных для получения лекарственных средств нового поколения и используемых при лечении заболеваний человека, связанных с гиперпродукцией ФНО.

Указанный технический результат достигается путем создания рекомбинантной плазмидной ДНК pFastBac1-G2R-dSECRET размером 5285 п.н. и молекулярной массой 3,43 мДа, несущей фрагмент генома вируса натуральной оспы штамма India-1967, кодирующий ФНО-связывающий домен белка CrmB, содержащая:

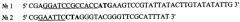

- ПЦР-фрагмент генома вируса натуральной оспы штамма India-67 длиной 525 п.н., кодирующий ФНО-связывающий домен белка CrmB ВНО (штамм India-1967), полученный с помощью праймеров

фланкированный сайтами узнавания эндонуклеаз рестрикции EcoRI и BamHI;

- EcoRI - BamHI фрагмент векторной плазмиды pFastBac1, размером 4760 п.н., включающий бакуловирусный промотор pPolh, мини-Tn7-транспазон и сигнал для полиаденилирования вируса SV-40.

Указанный технический результат достигается также получением нового штамма рекомбинантного бакуловируса Bv/G2R-dSECRET, полученный с помощью рекомбинантной плазмидной ДНК pFastBac1-G2R-dSECRET по п.1, депонированный в коллекции микроорганизмов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора под номером V-537 - продуцент ФНО-связывающего домена белка CrmB ВНО (штамм India-1967).

Указанный технический результат достигается также получением рекомбинантной плазмидной ДНК pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67 размером 3872 п.н. и молекулярной массой 2,5 мДа, депонированной в коллекции микроорганизмов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора под номером P-48 и несущей фрагмент генома вируса натуральной оспы штамма India-1967, кодирующий ФНО-связывающий домен белка CrmB, содержащая:

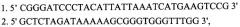

- ПЦР-фрагмент генома вируса натуральной оспы штамма India-67 длиной 453 п.н., кодирующий ФНО-связывающий домен белка CrmB ВНО (штамм India-1967), полученный с помощью праймеров

фланкированный сайтами узнавания эндонуклеаз рестрикции NcoI и BglII;

- NcoI - BglII фрагмент векторной плазмиды pFastBac1, размером 3419 п.н., включающий ген β-лактамазы, определяющий устойчивость к ампициллину, область начала (ориджин) репликации ColEI. Указанная рекомбинантная плазмидная ДНК pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67 предназначена для трансформации в клетках штамма E.coli SG13009[pRep4] - продуцента ФНО-связывающего домена белка CrmB ВНО.

При заражении полученным рекомбинантным бакуловирусом клеток насекомых линии Sf-21 наблюдается продукция укороченного варианта ФНО-связывающего белка CrmB ВНО.

В клетках E.coli SG13009[pRep4], трансформированных заявляемой плазмидой pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67, также наблюдается продукция укороченного варианта ФНО-связывающего белка CrmB ВНО.

В качестве плазмидного вектора, обеспечивающего сайт-специфическую транспозицию целевого фрагмента ДНК для получения рекомбинантного бакуловируса , используют плазмиду pFastBac1 [21]. Плазмида pFastBac1 содержит следующие элементы:

• детерминанты устойчивости к гентамицину и ампицилллину

• полилинкер для встройки целевого гена

• промотор гена полиэдрина, под контроль которого встраивается целевая последовательность гена для экспрессии белков в клетках насекомых

• сигнал для полиаденилирования вируса SV-40

• Tn7R и Tn7L - участки, по которым происходит транспозиция

Сайт-специфическая транспозиция происходит между плазмидой pFastBac1-G2R-dSECRET и бакуловирусной бакмидой bMON14272 [21], содержащей следующие генно-инженерные элементы:

• низкокопийный мини-F репликон

• ген устойчивости к канамицину

• участок интеграции транспозона Tn7

• последовательность, кодирующую α-донорный пептид β-галактозидазы E.coli, и обеспечивающую α-комплементацию при размножении в штамме E.coli DH10Bac в присутствии хромогенного субстрата X-gal и индуктора ИПТГ

Выбранная бакуловирусная система экспрессии обеспечивает высокий уровень синтеза целевого продукта и его правильную посттрансляционную модификацию по сравнению с другими системами экспрессии.

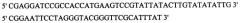

Сущность изобретения заключается в том, что фрагмент ДНК, содержащий ген ФНО-связывающего домена белка CrmB ВНО, с дополнительно введенными стоп кодоном и последовательностью Козак [20], получают в результате проведения ПЦР, используя праймеры:

В структуре олигонуклеотидного праймера №1 содержится последовательность для гидролиза эндонуклеазой рестрикции BamHI (выделена подчеркиванием) и последовательность Козак [20] (выделена волнистой линией). Инициирующий триплет отображен жирным шрифтом.

В структуре олигонуклеотидного праймера №2 содержится последовательность для гидролиза эндонуклеазой рестрикции EcoRI (выделена подчеркиванием) и терминирующий кодон (отображен жирным шрифтом).

Далее рекомбинантную плазмиду pFastBac1, содержащую в своей структуре последовательность, кодирующую CrmB ВНО с делетированным SECRET доменом, получают путем клонирования соответствующего фрагмента вирусного генома в плазмиду интеграции pFastBac1 по сайтам эндонуклеаз рестрикции BamHI и EcoRI. Анализ выделенной плазмидной ДНК на наличие в ее структуре клонируемого фрагмента устанавливают путем гидролиза выделенной ДНК эндонуклеазами рестрикции BamHI и EcoRI, первичную структуру встроенной последовательности ДНК подтверждают секвенированием.

Затем путем сайт-специфической транспозиции в бактериальных клетках E.coli штамма DH10Bac образуется рекомбинантная бакмида, которую используют для трансфекции клеток насекомых Sf-21, в результате продуцируется рекомбинантный вирус Bv/G2R-dSECRET, обуславливающий экспрессию гена, кодирующего белок CrmB с удаленным SECRET-доменом. Нуклеотидная последовательность встроенного фрагмента приведена на фиг. 1.

Штамм характеризуется следующими признаками:

Морфологические признаки. Штамм обладает свойствами типичного представителя бакуловирусов, но в отличие от векторного вируса на среде с Х-Gal бляшки, формируемые рекомбинантным бакуловирусом, имеют фенотип Lac-.

Физиолого-биохимические характеристики и культуральные свойства штамма. ДНК рекомбинантного бакуловируса имеет длину около 140000 п.н. Наличие в его геноме целевой вставки длиной 525 п.н. подтверждено с помощью метода ПЦР. При размножении рекомбинантного бакуловируса на культуре клеток насекомых Sf-21 его титр не отличается от титра, получаемого при размножении вируса, не содержащего в своем геноме чужеродных фрагментов ДНК.

Основным отличием штамма является его способность опосредовать продукцию ФНО-связывающего белка CrmB ВНО с удаленным SECRET-доменом при инфицировании им культуры клеток насекомых Sf-21.

Полученный штамм рекомбинантного бакуловируса Bv/G2R-dSECRET депонирован в коллекции микроорганизмов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора за номером V-537.

Кроме того, техническая задача изобретения достигается путем создания рекомбинантной плазмиды pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67. В клетках E.coli штамма SG13009 [pRep4], трансформированных плазмидой pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67, наблюдается продукция укороченного варианта ФНО-связывающего белка CrmB ВНО.

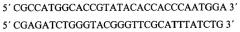

Рекомбинантная плазмида pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67 была получена стандартными генно-инженерными методами, имеет размер 3872 п.н., молекулярную массу 2,5 мДа, состоит из:

• фрагмента геномной ДНК ВНО (штамм India-67) длиной 453 п.н., кодирующий ФНО-связывающий домен белка CrmB ВНО. Фрагмент встроен в ОРТ вектора pQE-60 (по сайтам эндонуклеаз рестрикции NcoI-BglII), таким образом, что в процессе трансляции на С-конце белка синтезируются дополнительные 6 аминокислотных остатков (гистидинов);

• векторной плазмиды pQE-60 [22] длиной 3419 п.н., обеспечивающей экспрессию гена, кодирующего ФНО-связывающий домен белка CrmB ВНО в клетках E.coli.

Фрагмент генома ВНО, используемый при создании рекомбинантной плазмиды, получали с помощью ПЦР. В качестве матрицы для проведения ПЦР использовали гибридную плазмиду, содержащую фрагмент ДНК ВНО штамма India-1967. Олигонуклеотидные праймеры для амплификации необходимого фрагмента ДНК вируса натуральной оспы имеют следующую структуру:

В структуре олигонуклеотидного праймера №1 содержится последовательность для гидролиза эндонуклеазой рестрикции NcoI (выделена подчеркиванием), жирным выделен инициирующий кодон.

В структуре олигонуклеотидного праймера №2 содержится последовательность для гидролиза эндонуклеазой рестрикции BglII (выделена подчеркиванием).

В качестве плазмидного вектора используют плазмиду pQE-60 [22]. Плазмида pQE-60 содержит следующие элементы:

• детерминанта устойчивости к ампициллину;

• полилинкер для встройки целевого гена;

• мотив, кодирующий 6 гистидинов;

• область начала репликации ColEI;

• промотор фага T5/элемент lac-оператора.

Сущность изобретения заключается в том, что фрагмент ДНК, содержащий ген ФНО-связывающего домена белка CrmB ВНО, получают в результате проведения ПЦР. Далее рекомбинантную плазмиду pQE-60, содержащую в своей структуре последовательность, кодирующую CrmB ВНО с делетированным SECRET доменом, получают путем клонирования соответствующего фрагмента вирусного генома в плазмиду pQE-60 по сайтам эндонуклеаз рестрикции NcoI и BglII. Анализ выделенной плазмидной ДНК на наличие в ее структуре клонируемого фрагмента устанавливают путем гидролиза выделенной ДНК эндонуклеазами рестрикции NcoI и BglII, первичную последовательность рекомбинантной плазмидной ДНК подтверждают секвенированием.

Основным отличием рекомбинантной плазмиды является ее способность опосредовать продукцию ФНО-связывающего белка CrmB ВНО с удаленным SECRET-доменом при трансформации клеток E.coli SG13009 [pRep4].

Полученная рекомбинантная плазмида pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67 депонирована в коллекции микроорганизмов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора под номером P-48.

Изобретение иллюстрируется следующими фигурами графических изображений: Фиг. 1 - нуклеотидная последовательность фрагмента гена G2R ВНО (штамм India-1967), кодирующего белок CrmB ВНО с делетированным SECRET-доменом, и расположение специфических праймеров (показаны жирным шрифтом) на матрице; Фиг. 2. - физическая карта рекомбинантной плазмидной ДНК pFastBac1-G2R-dSECRET; Фиг. 3 - физическая карта рекомбинантной плазмидной ДНК pQE-60-TNFR-CrmB-Ind-67.

Для лучшего понимания сущности изобретения ниже приведены примеры его осуществления.

Пример 1. Амплификация фрагмента генома вируса натуральной оспы, кодирующего белок CrmB с делетированным SECRET-доменом.

Реакцию амплификации проводят в пробирках типа «Eppendorf» на амплификаторе производства фирмы «Applied BioSystem», модели «GeneAmp PCR System 9700» в объеме 50 мкл. Реакционная смесь содержит 20 мМ Tris-HCl (pH 8.4), 50 мМ KCl, 1.5 мМ MgCl2, 0.2 мМ dTTP, 0.2 мМ dGTP, 0.2 мМ dATP, 0.2 мМ dCTP, 10 пмол каждого олигонуклеотидного праймера, 1.25 единиц активности Taq-ДНК-полимеразы («Invitrogen», США), 2-10 нг матричной ДНК. Амплификацию ведут в течение 30 циклов по следующей схеме:

| Номер цикла | Температура (°С) | Время (мин) |

| 1 | 94 | 3 |

| 2-4 | 94 | 0.5 |

| Tm-5°C | 0.5 | |

| 72 | 1000 п.н./мин | |

| 5-29 | 94 | 0.5 |

| Tm | 0.5 | |

| 72 | 1000 п.н./мин | |

| 30 | 94 | 0.5 |

| Tm | 0.5 | |

| 72 | 10 |

Наличие амплифицированного продукта определяют с помощью электрофореза в 1.5 % агарозном геле.

Пример 2. Конструирование рекомбинантной плазмиды интеграции pFastBac1-G2R-dSECRET.

Рекомбинантную плазмиду pFastBac1, содержащую нуклеотидную последовательность, кодирующую CrmB ВНО с делетированным SECRET доменом (pFastBac1-G2R-dSECRET), получают путем клонирования соответствующего фрагмента вирусного генома в плазмиду интеграции pFastBac1 по сайтам эндонуклеаз рестрикции BamHI и EcoRI. Для этого гидролизуют плазмиду pFastBac1 эндонуклеазами рестрикции BamHI и EcoRI. Реакционная смесь содержит 5-8 мкг плазмидной ДНК, 1-2 единиц активности эндонуклеазы рестрикции, однократный буфер, оптимальный для используемой эндонуклеазы рестрикции. Реакцию проводят при температуре 37°С в течение 1.5-2 часов. Такие же манипуляции проводят с амплифицированным фрагментом вирусного генома, кодирующий белок CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом (гидролизуют эндонуклеазами рестрикции BamHI и EcoRI). Далее полученные гидролизованные фрагменты ДНК электрофоретически разделяют в 1.5% агарозном геле и затем элюируют ДНК из геля набором фирмы «Qiagen». Проводят реакцию лигирования. Реакционная смесь содержит 0.2 мкг вектора, гидролизованного эндонуклеазами рестрикции, 0.2 мкг амплифицированного фрагмента (предварительно гидролизованного соответствующими эндонуклеазами рестрикции), 5 единиц активности ДНК-лигазы фага Т4 («Invitrogen», США), однократный буфер для ДНК-лигазы фага T4. Реакцию проводят при температуре 22°С 5 часов. Полученной лигазной смесью трансформируют компетентные клетки E.coli XL2-blue. Для этого компетентные клетки размораживают во льду, добавляют смесь после лигирования, аккуратно перемешивают и инкубируют 30 мин во льду, после чего проводят инкубацию при температуре 42°С 2 мин и переносят пробирки в лед на 5 мин. Клетки высевают при помощи шпателя Дригальского на чашку Петри с селективной агаризованной средой, содержащей 100 мкг/мл ампициллина. После 12-часовой инкубации пересевают индивидуальные колонии в среду LB и инкубируют при 37°С до стационарной фазы роста. Рекомбинантную плазмидную ДНК выделяют по стандартной методике и анализируют с помощью эндонуклеаз рестрикции BamHI, EcoRI. Затем проводят анализ фрагментов ДНК, встроенных в структуру плазмиды pFastBac1, на наличие нуклеотидных замен. Определение нуклеотидной последовательности проводят на автоматическом секвенаторе 310 Genetic analyzer («PE BioSystems», США) с использованием реагента «BigDye-v.3.1» («PE BioSystems», США). На фиг. 1 представлены праймеры, которые использовались при создании рекомбинантной плазмидной ДНК pFastBac1-G2R-dSECRET. Сайты узнавания эндонуклеаз рестрикции BamHI, EcoRI показаны подчеркиванием. Инициирующий кодон указан на матричной ДНК жирным шрифтом.

Полученную таким образом целевую плазмиду обозначают pFastBac1-G2R-dSECRET. На фиг. 2 представлена физическая карта рекомбинантной плазмидной ДНК pFastBac1-G2R-dSECRET. За первый нуклеотид плазмиды принимается нуклеотид A межцистронной области фага f1; Tn7L, Tn7R- участки, по которым происходит транспозиция in vivo сегмента плазмидной ДНК; SV40polyA - сайт полиаденилирования вируса SV40; G2R-dSECRET - схематическое изображение нуклеотидной последовательности, кодирующей белок CrmB ВНО с делетированным SECRET-доменом; PH - промотор полиэдрина; ori - сайт инициации репликации; Ap(R), Gm(R) - гены, определяющие устойчивость к ампициллину и гентамицину, соответственно.

Пример 3. Получение рекомбинантной бакмиды bMON14272-G2R-dSECRET.

Компетентные клетки E.coli штамма DH10Bac трансформируют рекомбинантной плазмидой pFastBac1-G2R-dSECRET. Для этого к 100 мкл компетентных клеток E.coli добавляют 1 нг плазмиды pFastBac1-G2R-dSECRET. Полученную смесь инкубируют во льду в течение 30 мин, затем при 42°С в течение 45 сек с последующим охлаждением во льду в течение 2 мин. Реакционную смесь разводят 1:10 LB-бульоном и инкубируют при интенсивной аэрации при 37°С в течение 4 часов. Далее при помощи шпателя Дригальского клетки высевают на плотную селективную среду, содержащую 50 мкг/мл канамицина, 7 мкг/мл гентамицина, 10 мкг/мл тетрациклина, 40 мкг/мл ИПТГ, 100 мкг/мл Bluo-gal, инкубируют при температуре 37°С 24 часа. После чего отбирают индивидуальную белую колонию E.coli и для подтверждения ее фенотипа пересевают колонию на агаризованную среду (с добавлением всех компонентов, описанных выше) методом истощающего штриха. Клетки инкубируют при температуре 37°С 24 часа. Далее индивидуальную белую колонию пересевают в 2 мл L-бульона и инкубируют при температуре 37°С 24 часа. Выделяют бакмидную ДНК. Для этого культуру переносят в 1.5 мл пробирки, осаждают клетки центрифугированием при 14000×g, 1 мин. Далее супернатант удаляют, осадок ресуспендируют в 0.3 мл раствора 1 для выделения плазмидной ДНК, добавляют 0.3 мл раствора 2 для выделения плазмидной ДНК, мягко перемешивают, инкубируют 5 мин при комнатной температуре. После чего добавляют 0.3 мл раствора 3 для выделения плазмидной ДНК, инкубируют во льду 10 мин. Центрифугируют при 14000×g 10 мин. Отбирают супернатант и переносят в чистые пробирки, к супернатанту добавляют 0.8 мл изопропилового спирта, перемешивают и помещают пробирки в лед на 5 мин. Центрифугируют при 14000×g, 15 мин. Супернатант удаляют, а осадок промывают два раза 70 % этиловым спиртом, высушивают при комнатной температуре 15-20 мин и разводят ДНК в 40 мкл буфера TE. Наличие в геноме бакмиды интегрированного фрагмента ДНК подтверждают с помощью ПЦР, используя при этом специфичные для бакмидной ДНК праймеры. Полученную таким образом бакмидную ДНК bMON14272-G2R-dSECRET используют в дальнейшем для трансфекции клеток насекомых Sf-21.

Пример 4. Трансфекция клеток Sf-21 бакмидной ДНК bMON14272-G2R-dSECRET.

Засевают клетки Sf-21 в лунки шестилуночного планшета из расчета 2×106 клеток на лунку. На следующий день готовят в стерильных условиях два раствора: раствор А - 5 мкл вирусной бакмидной ДНК bMON14272-G2R-dSECRET смешивают со 100 мкл среды Грейса, не содержащей антибиотик; раствор Б - 6 мкл катионного липидного реагента CellFECTIN («LifeTecnologies», США). Далее полученные два раствора смешивают и инкубируют при комнатной температуре 45 мин. Удаляют из лунок планшета среду и промывают монослой клеток средой Грейса, не содержащей антибиотик, 2 раза. Затем к соединенным растворам А и Б добавляют 800 мкл среды Грейса, и полученную смесь наносят на монослой клеток. Инкубируют клетки в течение 15-18 часов при 28°С. После чего добавляют по 2 мл среды Грейса с 10 % эмбриональной сывороткой коров. Инкубируют клетки при 28°С 2-5 суток. Проводят три цикла замораживания - оттаивания для получения лизатов клеток. Лизаты клеток расфасовывают в пробирки. Хранят полученный таким образом рекомбинантный бакуловирус Bv/G2R-dSECRET при -20°С и используют для дальнейшего заражения клеток Sf-21.

Пример 5. Заражение клеток Sf-21 рекомбинантным бакуловирусом

Bv/G2R-dSECRET и определение его титра.

Засевают клетки Sf-21 на пластиковый культуральный матрац площадью 175 см2 в 50 мл среды Грейса, содержащей 10% эмбриональной сыворотки коров и гентамицин (концентрация антибиотика 80 мкг/мл) и инкубируют при 28°С до получения монослоя клеток. Далее удаляют среду, а на монослой наносят 200 мкл лизата клеток, полученного после трансфекции, и инкубируют 30 мин при периодическом покачивании. После чего добавляют 15 мл среды Грейса, содержащей 10% эмбриональной сыворотки коров. Инкубируют клетки при 28°С 2-5 суток. Далее клетки ресуспендируют (интенсивным пипетированием), центрифугируют 5 мин при 5000×g и осветленный супернатант расфасовывают в стерильные пробирки. Далее определяют титр вируса Bv/G2R-dSECRET следующим образом. В каждую лунку шестилуночного планшета наносят по 2 мл суспензии клеток Sf-21 в среде Грейса (с 10% эмбриональной сывороткой коров), содержащей около 5×106 кл/мл. Клетки инкубируют до образования монослоя при 28°С. Готовят разведения вируса (1 : 10, 1 : 102, …, 1 : 107) в 1 мл среды Грейса. Далее удаляют среду из лунок планшета и наносят по 1 мл вируса, разведенного в среде Грейса. Инкубируют 1 час при комнатной температуре. Готовят 2% легкоплавкую агарозу («Sigma», США), плавят ее и смешивают в соотношении 1 : 1 с 2-кратной средой Грейса (с 20% эмбриональной сывороткой коров). Полученную смесь охлаждают в термостате до 37°С и добавляют по 2 мл на лунку, предварительно удалив из лунок среду, содержащую вирус. Инкубируют 1 час при комнатной температуре - до застывания агарозы, далее проводят инкубацию при 28°С и влажности воздуха 98% 4 суток. Плавят 2% легкоплавкую агарозу, смешивают ее с 2-кратной средой Грейса (содержащей 20% эмбриональную сыворотку коров) в соотношении 1 : 1 и добавляют 1/100 объема 1% раствора нейтрального красного. Наносят на лунку по 1 мл полученной смеси и инкубируют при 28°С и влажности воздуха 98%, 12 часов. Подсчитывают количество бляшкообразующих единиц. Титр составляет 107 БОЕ/мл. Суспензию рекомбинантного вируса Bv/G2R-dSECRET хранят при -20°С.

Пример 6. Анализ экспрессии рекомбинантного ФНО-связывающего белка CrmB с делетированным SECRET-доменом вируса натуральной оспы в клетках насекомых линии Sf-21.

Продукцию рекомбинантного ФНО-связывающего белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом (CrmB ВНО dSECRET) в клетках насекомых линии Sf-21 оптимизируют, варьируя множественность заражения и продолжительность инфекции. Для этого клетки Sf-21 в лунках 24-луночного планшета заражают рекомбинантным вирусом Bv/G2R-dSECRET с множественностью заражения 0.01, 0.1, 3 и 7 БОЕ/мл и инкубируют при температуре 28°С. На 1-е, 2-е, …, 6-е сутки после заражения вирусом снимают контрольные точки, удаляя содержимое лунок. Затем методами дот-блот и Вестерн-блот-анализа устанавливают оптимальные продолжительность инкубации и множественность заражения, при которых наблюдается наибольший выход белка, что достигается при множественности заражения 0.1 БОЕ/мл и продолжительности инкубации с вирусным материалом 5 суток.

Пример 7. Очистка рекомбинантного ФНО-связывающего белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом.

Целевой белок выделяют из культуральной среды клеток Sf21 методом аффинной хроматографии. Для этого синтезируют аффинный сорбент на основе поперечно-сшитой агарозной матрицы - сефарозы CL-6B с иммобилизованным рекомбинантным ФНО. К 2 мл сефарозы CL-6B добавляли 20 мл 0.1 М раствора периодата натрия и инкубируют при 16°С в течение 16 ч. Активированный гель промывают водой и добавляют 1 мг мышиного ФНО в 50 мМ натрий-карбонатном буфере, рН 8.5. После 20 ч инкубации при 6°С в раствор добавляют 20 мг боргидрида натрия, перемешивая 2 ч. После этого сорбент последовательно промывают водой, 0.2 М раствором глицин-НС1, рН 2.5 и уравновешивают буфером PBS (10 мМ калий-фосфат, рН 7.0, 150 мМ NaCl). Содержание ФНО составляет 0.4 ± 0.1 мг/мл геля. Для очистки растворимого рекомбинантного ФНО-связывающего белка вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом используют культуральную жидкость клеток Sf21, зараженных рекомбинантным бакуловирусом Bv/G2R-dSECRET, клеточный дебрис удаляют низкоскоростным центрифугированием. Для уменьшения объема раствора белок предварительно осаждают сульфатом аммония (50% насыщения). После растворения осадка и диализа раствор наносят на аффинную колонку со скоростью протока жидкости 1 объем колонки в час. Сорбент отмывают буфером, содержащим 0.2 М NaCl, и элюцию проводят 0.2 М раствором глицин-НС1, рН 2.5, нейтрализуя раствор в собираемых фракциях 1 М раствором Трис-НС1, рН 8.8. Выход гомогенного белка составяет 4-6 мг из 1 л культуральной жидкости инфицированных клеток.

Пример 8. Определение биологической активности ФНО-связывающего белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом in vitro.

Биологическую активность ФНО-связывающего белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом определяют по его способности ингибировать цитотоксическое действие ФНО человека и мыши на культуре клеток фибробластов мыши L-929. Для этого засевают клетки L-929 в среде DMEM с 10% эмбриональной сывороткой коров в лунки 96-луночного планшета и инкубируют в СО2-инкубаторе (концентрация СО2 5%) при 37°С до формирования клетками монослоя. Размораживают клетки Sf-21, трансфицированные рекомбинантными бакуловирусами, и готовят серию разведений (1 : 1; 1 : 2; 1 : 4; 1 : 8; …; 1 : 1024) объемом по 100 мкл каждое разведение в среде DMEM с 2% эмбриональной сывороткой коров, в каждое разведение добавляют ФНО (1.5 нг/мл) и актиномицин D (1 мкг/мл), наносят на лунки планшета (при проведении экспериментов используют концентрации ФНО, которые, по данным предварительно проведенного определения их цитотоксичности, соответствуют шестикратной дозе, обеспечивающей 50% цитопатическое действие). Планшеты инкубируют при 37°С в СО2-инкубаторе (концентрация СО2 составляла 5%). Через 18 часов количество живых клеток определяют окрашиванием красителем нейтральный красный. Измеряют оптическую плотность на приборе Microplate Reader ELX808 («BIO-TEK INSTRUMENTS , INC», США). Результаты выражают в процентном отношении выживших клеток относительно количества клеток в необработанных ФНО контрольных пробах. Каждая проба берется в трех повторах, и среднее значение процента выживаемости высчитывается по формуле:

(ODФНО + CrmB - ODФНО)/(ODL-929 - ODФНО) × 100 %,

где ОDФНО - фоновое значение OD в лунках планшета, содержащих клетки L-929 и ФНО;

ОDФНО + CrmB - ODФНО в лунках планшета, содержащих клетки L-929, ФНО и ФНО-связывающие белки;

ODL-929 - ODФНО в лунках планшета, содержащих клетки L-929.

По данным ингибирования цитотоксического действия ФНО человека и мыши на культуре клеток фибробластов мыши L-929 50% гибель клеток наблюдается при добавлении 40-100 нг/мл ФНО-связывающего белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом, что сопоставимо с данными для полноразмерного белка CrmB ВНО.

Пример 9. Определение биологической активности ФНО-связывающего белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом in vivo.

Биологическую активность ФНО-связывающего белка CrmB вируса натуральной оспы с делетированным SECRET-доменом in vivo определяют на мышиной модели ЛПС-индуцированного эндотоксического шока. Для этого используют самцов мышей линии BALB/с, 4-недельного возраста, из питомника лабораторных животных ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия. Опыты на животных проводят после недельной адаптации, в соответствии с Протоколом, утвержденным Биоэтическим комитетом ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Формируют 8 групп животных по 6-8 мышей в каждой группе для визуального наблюдения и изучения выживаемости. Первая группа (контрольная) - животные, которым дважды (с интервалом в 16 часов) вводится 1% бычий сывороточный альбумин. Вторая группа (контрольная) - животные, которым дважды (с и