Герметизирующий фиксатор для использования при хирургических операциях

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине. Хирургическое устройство для размещения в проходе в ткани содержит герметизирующий фиксатор. Герметизирующий фиксатор выполнен из сжимаемого материала с возможностью перехода между первым разжатым состоянием и вторым сжатым состоянием. Первое состояние обеспечивает закрепление герметизирующего фиксатора в проходе в ткани по существу герметично по отношению к поверхностям ткани. Второе сжатое состояние обеспечивает возможность, по меньшей мере, частичного ввода герметизирующего фиксатора в проход, который обеспечивает доступ к подлежащей полости тела. Герметизирующий фиксатор имеет продольную ось и содержит передний и задний концы и, по меньшей мере, один продольный канал, который проходит между ними и выполнен с возможностью приема объекта. Сжимаемый материал содержит, по меньшей мере, один канал, выполнен с возможностью деформации для обеспечения по существу герметичности по отношению к этому объекту. Герметизирующий фиксатор может содержать пеноматериал с эффектом памяти и может включать продольные каналы. 18 з.п. ф-лы, 28 ил.

Реферат

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

По настоящей заявке испрашивается приоритет на основании предварительной заявки США №61/075867 «Герметизирующий фиксатор для использования при хирургических операциях», поданной 26 июня 2008 г., и предварительной заявки США №60/997885 «Герметизирующий фиксатор для использования в хирургии при применении техники с одним разрезом», поданной 5 октября 2007 г., содержание которых полностью включено в настоящее описание посредством ссылок.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к фиксатору для использования при проведении хирургических операций. Более конкретно, настоящее изобретение относится к герметизирующему фиксатору, выполненному с возможностью введения в разрез ткани и приема с сохранением герметичности по меньшей мере одного хирургического объекта таким образом, что тканью и хирургическим объектом или хирургическими объектами сформировано по существу герметичное уплотнение.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В настоящее время для снижения степени травмирования пациента и срока его восстановления многие хирургические операции выполняют через небольшие разрезы кожи в отличие от больших разрезов, обычно необходимых при проведении традиционных операций. Такие операции называют «эндоскопическими» за исключением операций, выполняемых на животе пациента, которые называют «лапароскопическими». Термин «минимально инвазивный» в настоящем описании следует понимать как относящийся и к эндоскопическим, и к лапароскопическим операциям.

При проведении обычной минимально инвазивной операции хирургические объекты, такие как хирургические инструменты для доступа, например троакар и комплект канюль, или эндоскопы, вводят в тело пациента через разрез в ткани. Обычно перед введением хирургического объекта в тело пациента вдувают газы для вдувания для увеличения области, окружающей целевую операционную область, чтобы сформировать большее и более доступное рабочее пространство. Соответственно, требуется поддержание по существу герметичного уплотнения для предотвращения утечки газов для вдувания и опорожнения или спадения увеличенной операционной области.

Для этого при проведении минимально инвазивных операций используют различные фиксаторы и уплотнения, которые широко известны из уровня техники. Однако сохраняется потребность в герметизирующем фиксаторе, который может быть введен непосредственно в разрез в ткани и который может принимать различные хирургические объекты при поддержании целостности надутого рабочего пространства.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Эти и другие особенности раскрытого здесь устройства станут более ясны специалисту из следующего подробного описания различных вариантов осуществления настоящего изобретения. Таким образом, хирургическое устройство для расположения в проходе в ткани, обеспечивающем доступ к подлежащей полости, содержит герметизирующий фиксатор, содержащий сжимаемый материал и выполненный с возможностью перехода между первым разжатым состоянием, обеспечивающим закрепление герметизирующего фиксатора в проходе в ткани по существу герметично по отношению к поверхностям ткани, образующим этот проход, и вторым сжатым состоянием, обеспечивающим возможность по меньшей мере частичного ввода герметизирующего фиксатора в указанный проход. Герметизирующий фиксатор имеет продольную ось и содержит передний и задний концы и по меньшей мере один продольный канал, проходящий между ними.

По меньшей мере один из указанных концов герметизирующего фиксатора, передний или задний, имеет изогнутую форму, которая может быть выпуклой или вогнутой. Согласно одному из вариантов осуществления изобретения оба конца имеют такую изогнутую форму для обеспечения ввода герметизирующего фиксатора в проход в ткани.

Указанный по меньшей мере один продольный канал может включать продольные каналы, которые могут быть расположены симметрично по отношению к продольной оси, на одинаковом расстоянии от нее, на одинаковом расстоянии друг от друга или иметь любое сочетание перечисленных конфигураций.

Герметизирующий фиксатор может быть выполнен из пеноматериала, который по меньшей мере частично может состоять из материала, выбранного из группы, содержащей полиизопрен, уретан и силикон. Кроме того, герметизирующий фиксатор может быть изготовлен из гелевого материала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Ниже приведено описание различных вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылками на чертежи, на которых:

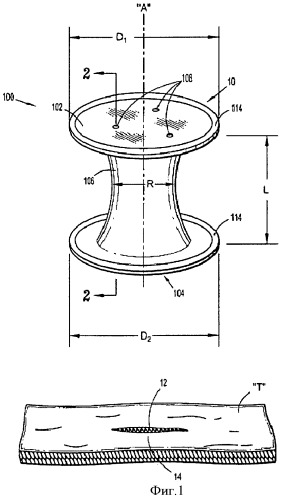

на фиг.1 показан перспективный вид спереди хирургического устройства в соответствии с принципами настоящего изобретения в разжатом состоянии, иллюстрирующий расположение герметизирующего фиксатора по отношению к ткани;

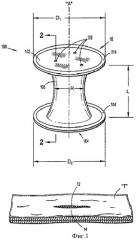

на фиг.2 показано сечение герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.1, по плоскости 2-2, показанной на фиг.1, иллюстрирующее канал, проходящий через фиксатор в продольном направлении;

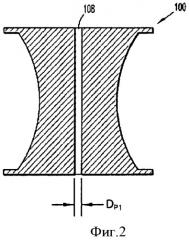

на фиг.3 показан канал, изображенный на фиг.2, с введенным в него хирургическим объектом;

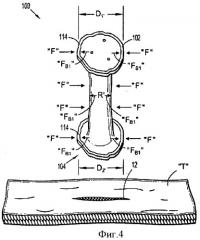

на фиг.4 показан перспективный вид герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.1, в сжатом состоянии перед его вводом в разрез в ткани;

на фиг.5 показан перспективный вид спереди герметизирующего фиксатора в разжатом состоянии после его ввода в разрез в ткани;

на фиг.6 показан перспективный вид типичной канюли в разобранном виде, предназначенной для ввода в продольный канал герметизирующего фиксатора;

на фиг.7 показан перспективный вид спереди еще одного варианта осуществления хирургического устройства, изображенного на фиг.1, иллюстрирующий герметизирующий фиксатор и надувную жидкостную мембрану;

на фиг.7А показан перспективный вид спереди канала для текучей среды жидкостной мембраны;

на фиг.7В показан перспективный вид спереди канала для текучей среды, изображенного на фиг.7А, с клапаном в открытом положении;

на фиг.8 показан перспективный вид спереди герметизирующего фиксатора хирургического устройства в сжатом состоянии перед его вводом в разрез;

на фиг.9 показан перспективный вид сверху еще одного варианта осуществления герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.1, с вогнутыми проксимальными и дистальными частями;

на фиг.10 показан вид сбоку герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.9;

на фиг.11 показан вид сверху герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.9;

на фиг.12 показано сечение герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.9, по плоскости 12-12, показанной на фиг.11, иллюстрирующее канал, проходящий через фиксатор в продольном направлении;

на фиг.13 показано сечение герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.9, по плоскости 13-13, показанной на фиг.10;

на фиг.14 показан перспективный вид спереди еще одного варианта осуществления герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.1, с выпуклыми проксимальной и дистальной частями;

на фиг.15 показан перспективный вид сверху еще одного варианта осуществления герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.1, в разжатом состоянии с хирургическим объектом, введенным в один из каналов, проходящих через фиксатор в продольном направлении;

на фиг.16 показан перспективный вид сечения герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.15, по плоскости 16-16;

на фиг.17 показан перспективный вид сверху еще одного варианта осуществления герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.1, в разжатом состоянии с хирургическим объектом, введенным в один из каналов, проходящих через фиксатор в продольном направлении;

на фиг.18 показан перспективный вид сечения герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.17, по плоскости 18-18;

на фиг.19 показан вид сверху еще одного варианта осуществления герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.1, содержащего входной и выходной каналы, каждый из которых проходит через фиксатор в продольном направлении;

на фиг.20 показан вид сбоку сечения герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.19 и размещенного в ткани;

на фиг.21 показан перспективный вид сбоку трубочного блока для введения во входной канал согласно одному из вариантов осуществления герметизирующего фиксатора, изображенного на фиг.19;

на фиг.22 показан первый комплект в соответствии с принципами настоящего изобретения, содержащий герметизирующий фиксатор, изображенный на фиг.19, и обтураторы, выполненные с возможностью расположения в канюлях;

на фиг.23 проиллюстрирован еще один вариант осуществления комплекта, изображенного на фиг.22;

на фиг.24 проиллюстрирован еще один вариант осуществления хирургического комплекта, содержащего герметизирующий фиксатор и средства вдувания и/или откачки;

на фиг.25 показан вид сверху герметизирующего фиксатора и средств вдувания и/или откачки хирургического комплекта, изображенного на фиг.24;

на фиг.26 показан вид сбоку сечения герметизирующего фиксатора и средств вдувания и/или откачки, по плоскости 26-26, показанной на фиг.25;

на фиг.27 проиллюстрированы другие инструменты, входящие в состав хирургического комплекта, изображенного на фиг.24-26; и

на фиг.28А-28С проиллюстрирован способ использования хирургического комплекта, изображенного на фиг.24-27.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

На чертежах и в нижеследующем описании, на которых одинаковые или аналогичные элементы обозначены одинаковыми номерами ссылок, термин «проксимальный» относится к концу устройства, являющемуся при использовании ближайшим к врачу, а термин «дистальный» относится к концу, наиболее удаленному от врача, как они традиционно используются в уровне техники.

На фиг. с 1 по 3 показано хирургическое устройство 10 для использования при проведении хирургической операции, например минимально инвазивной. Устройство 10 содержит герметизирующий фиксатор 100, имеющий продольную ось «А» и содержащий задний (или проксимальный) и передний (или дистальный) концы 102, 104 соответственно, и промежуточную часть 106, расположенную между ними. Фиксатор 100 содержит по меньшей мере один канал 108, который проходит через фиксатор 100 в продольном направлении между концами 102, 104.

Фиксатор 100 предпочтительно выполнен из подходящего пеноматериала, достаточно податливого для формирования уплотнения вокруг по меньшей мере одного хирургического объекта, в общем показанного на фиг.3 как хирургический объект «I», с обеспечением герметичности по отношению к ткани. Пеноматериал предпочтительно является достаточно податливым для приспособления к движению объекта «I» в направлении, смещенном по отношению к оси. Согласно одному из вариантов осуществления изобретения пеноматериал содержит полиизопрен.

Проксимальный конец 102 герметизирующего фиксатора имеет первый диаметр D1, а дистальный конец 104 имеет второй диаметр D2. Согласно одному из вариантов осуществления фиксатора 100 соответствующие первый и второй диаметры D1, D2 концов 102, 104 по существу равны, как показано на фиг.1, хотя вариант осуществления фиксатора 100, в котором диаметры D1, D2 различны, также входит в объем настоящего изобретения. Как показано на фиг.1, концы 102, 104 имеют по существу плоские поверхности.

Однако здесь также рассмотрены варианты осуществления изобретения, в которых конец 102 и/или конец 104 имеют поверхности, которые по существу являются изогнутыми, чтобы способствовать введению фиксатора 100 в проход 12 в ткани, образованный поверхностями 14 ткани в ткани "Т", например в разрез, как более подробно рассмотрено ниже.

Часть 106 имеет радиальный размер R и проходит в продольном направлении между концами 102, 104, задавая осевой размер или длину L. Размер R части 106 изменяется вдоль ее осевого размера или длины L. Соответственно, фиксатор 100 имеет размеры поперечного сечения, которые изменяются вдоль его длины L, что обеспечивает фиксацию фиксатора 100 в ткани «Т», как более подробно рассмотрено ниже. Однако вариант осуществления фиксатора 100, в котором размер R остается по существу одинаковым вдоль размера L, также входит в объем настоящего изобретения.

Размер R части 106 значительно меньше, чем соответствующие диаметры D1, D2 концов 102, 104, так что фиксатор 100 имеет форму или конфигурацию песочных часов, чтобы способствовать фиксации фиксатора 100 в ткани «Т», как более подробно рассмотрено ниже. Однако еще в одном варианте осуществления размер R части 106 может быть по существу равным соответствующим диаметрам D1, D2 концов 102, 104. В поперечном сечении часть 106 может иметь любую подходящую форму, например по существу круглую, овальную или продолговатую.

Каждый канал 108 выполнен с возможностью приема объекта "I" и возможностью его удаления. Перед введением объекта "I" канал 108 переводят в первое состояние, в котором он имеет первый, или исходный, размер DP1. Обычно размер DP1 составляет примерно 0 мм, что по существу предотвращает утечку газа для вдувания (не показан) через канал 108 фиксатора 100 при отсутствии объекта "I". Например, канал 108 может быть прорезью, проходящей вдоль длины фиксатора 100 в продольном направлении через концы 102, 104. Кроме того, канал 108 может задавать отверстие в фиксаторе 100, исходное состояние которого является открытым. При введении объекта "I" канал 108 переходит во второе состояние, в котором он имеет второй, больший, размер DP2, который по существу примерно равен диаметру D1 объекта "I", так что с его помощью сформировано по существу герметичное уплотнение, что по существу предотвращает утечку газа для вдувания (не показан) через канал 108 фиксатора 100 при наличии объекта "I". D1, а следовательно, и DP2 обычно лежат в диапазоне примерно от 5 мм до 12 мм, так как такие размеры являются типичными для хирургических объектов, используемых при проведении минимально инвазивных операций. Однако фиксатор 100, содержащий канал 108, способный значительно увеличивать или уменьшать свои размеры во втором состоянии, также входит в объем настоящего изобретения. Кроме того, фиксатор 100 может не содержать каналов 108. В такой конструкции каналы 108 формируют в фиксаторе 100 в процессе введения объекта "I". В соответствии с этим вариантом осуществления фиксатор 100 выполнен из текучего или достаточно податливого материала, например из пеноматериала, например полиуретановой пены с открытыми порами, термопластичного эластомера или геля. Изготовление фиксатора 100 может включать процесс введения в материал инертного газа, например углекислого газа или азота, для формирования пенистой структуры. Кроме того, фиксатор 100 может быть покрыт смазывающим покрытием, например париленом N или С, чтобы облегчить введение через него инструментов и/или канюль.

Как показано на фиг.1 и 4, фиксатор 100 выполнен с возможностью перехода из разжатого состояния, показанного на фиг.1, в сжатое состояние, показанное на фиг.4, для обеспечения возможности его введения и закрепления в проходе 12 в ткани "Т". В разжатом состоянии фиксатор 100 неподвижен, а соответствующие радиальные размеры D1, D2 его концов 102, 104, а также радиальный размер R части 106 таковы, что фиксатор 100 не может быть введен в проход 12. Однако, как показано на фиг.4, в сжатом состоянии концы 102, 104 фиксатора 100, а также часть 106 имеют такие размеры, что их можно ввести в проход 12.

Фиксатор 100 выполнен из биосовместимого сжимаемого материала, который обеспечивает его упругий обратимый переход между разжатым и сжатым состояниями. Согласно одному из вариантов осуществления сжимаемый материал является пеной с эффектом памяти. К фиксатору 100 прикладывают внешнюю силу F, чтобы заставить его перейти в сжатое состояние. Внешняя сила F направлена внутрь, и когда фиксатор 100 подвергают ее воздействию, например когда его сдавливают, он испытывает значительную деформацию, переходя благодаря этому в сжатое состояние.

Как показано на фиг.4, когда фиксатор 100 сжимают под действием внешней силы F, в нем возникает внутренняя сила FB1 смещения, направленная наружу и противодействующая силе F. Сила FB1 пытается разжать фиксатор 100 и таким образом вернуть его в разжатое состояние. Соответственно, пока фиксатор 100 подвергают действию силы F, он остается в сжатом состоянии. При удалении силы F, однако, сила FB1 действует таким образом, чтобы вернуть фиксатор 100 в разжатое состояние.

Кроме того, сжимаемый материал, содержащийся в фиксаторе 100, обеспечивает возможность упругого перехода канала 108 между его первым закрытым состоянием, как показано на фиг.1 и 2, и его вторым состоянием, как показано на фиг.3. Как было указано выше, до ввода объекта "I" канал 108 переводят в его первое состояние, в котором он имеет первый, или исходный, размер DP1. Канал 108 может включать прорезь, проходящую вдоль длины фиксатора 100 в продольном направлении. В этом первом состоянии канал 108 неподвижен и не подвержен действию каких-либо внешних сил. Однако при введении объекта "I" через канал 108, как показано на фиг.3, этот объект "I" действует на канал 108 с силой F1, направленной радиально наружу. Сила F1 действует таким образом, чтобы увеличить размеры канала 108 и таким образом перевести его во второе состояние, в котором он имеет второй, больший, размер DP2, который по существу примерно равен диаметру D1 объекта "I". В результате возникает внутренняя сила FB2 смещения, направленная радиально внутрь и противодействующая силе F1. Сила FB2 пытается уменьшить внутренний размер канала 108 и таким образом вернуть его в первое состояние. Сила FB2 приложена к объекту "I" и действует таким образом, чтобы с его помощью создать по существу герметичное уплотнение. Величина сил FB1 и FB2 будет более подробно рассмотрена ниже.

Как показано на фиг.1, с концами 102 и/или 104 фиксатора 100 может быть соединен по меньшей мере один установочный компонент 114. Компоненты 114 могут быть выполнены из любого подходящего биосовместимого материала, который является по меньшей мере полуупругим, так что они могут быть упруго деформированы, и могут иметь любую подходящую форму, например по существу круглую или овальную. До ввода фиксатора 100 компоненты 114 деформированы во взаимосвязи с соответствующими концами 102, 104 фиксатора 100 таким образом, чтобы обеспечить возможность своего продвижения через проход 12, как показано на фиг.4. После ввода фиксатора 100 в проход 12 упругость компонентов 114 обеспечивает возвращение их нормальной по существу круглой формы, что способствует разжатию концов 102 и/или 104 и обеспечивает переход фиксатора 100 из сжатого в разжатое состояние. Кроме того, компоненты 114 могут входить в зацепление со стенками, образующими полость тела для обеспечения дополнительного закрепления фиксатора 100 в ткани тела. Например, компонент 114 на конце 104 может войти в зацепление с внутренней брюшной стенкой, компонент 114 на конце 102 может войти в защепление с наружной эпидермальной тканью, расположенной рядом с разрезом 12 в ткани «Т». Согласно еще одному варианту осуществления фиксатора 100, по меньшей мере один дополнительный компонент 114 может быть соединен с частью 106.

Использование и функционирование фиксатора 100 рассмотрены применительно к процессу проведения типичной минимально инвазивной операции. Сначала в брюшную полость (не показана) вдувают подходящий биосовместимый газ, например углекислый газ, таким образом, что стенка полости поднимается и отходит от расположенных в ней внутренних органов и тканей, обеспечивая к ним лучший доступ. Вдувание газа может быть выполнено с помощью иглы для вдувания или подобного устройства, известного из уровня техники. До или после вдувания в ткани «Т» формируют проход 12, размеры которого могут быть различными в зависимости от характера операции.

До ввода фиксатора 100 в проход 12 этот фиксатор переводят в разжатое состояние, в котором его размеры препятствуют его вводу в проход 12. Для обеспечения возможности ввода врач переводит фиксатор 100 в сжатое состояние путем приложения к нему силы F, например путем его сдавливания. Сила F действует таким образом, чтобы уменьшить радиальные размеры концов 102, 104 с учетом компонентов 114, если они имеются, соответственно до D1' и D2', как показано на фиг.4, и уменьшить радиальный размер части 106 до R' таким образом, чтобы фиксатор 100 мог быть введен в проход 12. Как наиболее наглядно показано на фиг.5, после ввода конец 104, компонент 114, если он имеется, и по меньшей мере участок 112 части 106 расположены под тканью «Т». Убирая от фиксатора 100 силу F, обеспечивают его переход из сжатого в разжатое состояние.

При переходе из сжатого в разжатое состояние размеры фиксатора 100, т.е. соответствующие радиальные размеры D1' и D2' концов 102, 104, показанные на фиг.4, увеличивают до D1 и D2, как показано на фиг.5, а радиальный размер R' увеличивают до R. Разжатие конца 104 проходит относительно бесприпятственно при его расположении под тканью «Т», и, соответственно, конец 104 может быть разжат в значительной степени, если не полностью. Однако, как можно видеть на фиг.5, разжатие участка 112 части 106 ограничено поверхностями 14, показанными на фиг.1 и образующими проход 12, что подвергает часть 106 действию внешней силы F, направленной внутрь. Как указано выше, это создает внутреннюю силу FB1 смещения, которая направлена наружу и приложена к поверхностям 14, что обеспечивает создание по существу герметичного уплотнения между фиксатором 100 и поверхностями 14 и по существу предотвращение утечки газа для вдувания вокруг фиксатора 100 через проход 12.

В разжатом состоянии соответствующие радиальные размеры D1 и D2 концов 102, 104 значительно больше, чем радиальный размер R части 106, что придает фиксатору 100 вышеописанную форму песочных часов. После ввода радиальный размер D2 конца 104 и компонента 114 также существенно больше, чем размеры прохода 12. Следовательно, фиксатор 100 в разжатом состоянии не может быть удален из прохода 12 и, таким образом, он будет зафиксирован в ткани «Т», пока он не будет возвращен в сжатое состояние.

После успешной фиксации фиксатора 100 в ткани «Т» пациента через канал 108 может быть введен по меньшей мере один объект I. На фиг.5 проиллюстрирован объект I, введенный через один из каналов 108. Как было указано ранее, перед вводом объекта I канал 108 переведен в свое первое состояние, в котором он имеет исходный размер DP1, который может быть малым в случае одного из вариантов осуществления канала, когда он представляет собой продольную прорезь. Соответственно, утечка газа для вдувания через канал 108 при отсутствии объекта I минимальна, что обеспечивает целостность надутого рабочего пространства.

Объектом I может быть любой подходящий хирургический инструмент и, соответственно, его размер может быть различным. Подходящие хирургические объекты, которые могут быть введены по меньшей мере в один канал 108, включают зажимы для минимально инвазивной хирургии, хирургические щипцы, клипсонакладыватель, сшивающий аппарат и т.д. Далее описано, что хирургические объекты могут включать стандартную канюлю 1000, показанную на фиг.6. Канюля 1000 выполнена с возможностью ввода в канал 108 и удаления из него и содержит соответствующие проксимальный и дистальный концы 1002, 1004, стержень или удлиненный компонент 1006, расположенный между ними, и герметизирующий корпус 1008. Через компонент 1006 в продольном направлении проходит отверстие 1010, которое имеет такие размеры, чтобы обеспечивать проход хирургического инструмента (не показан), например обтуратора. В корпусе 1008 расположено инструментальное уплотнение 1012, выполненное с возможностью приема хирургических инструментов, вводимых в отверстие 1010, с формированием с ними по существу герметичного уплотнения. Кроме того, канюля 1000 содержит затвор 1014 с клапаном, который смещен в закрытое положение, но выполнен с возможностью открытия при вводе хирургического инструмента в отверстие 1010 таким образом, чтобы обеспечить проход инструмента через него. В закрытом положении, т.е. при отсутствии хирургического инструмента, затвор 1014 предотвращает утечку через него газа для вдувания.

Ввод объекта I, например канюли 1000, обеспечивает расширение канала 108 и, таким образом, его переход во второе состояние, в котором он имеет второй размер DP2, который показан на фиг.3 и который по существу примерно равен диаметру D1 объекта I, что обеспечивает создание по существу герметичного уплотнения с объектом I и по существу предотвращает утечку газа для вдувания (не показан) через канал 108 фиксатора 100 при наличии объекта I, как описано выше.

На фиг.7 и 8 раскрыт еще один вариант осуществления герметизирующего фиксатора 200. Фиксатор 200 содержит упругий податливый материал, такой как пена или гель. Фиксатор 200 содержит проксимальный и дистальный концы 202, 204 и промежуточную часть 206, расположенную между ними. Кроме того, он содержит растяжимую мембрану 208, образующую внутреннюю полость 210. Мембрана 208, например, может иметь по существу круглую или кольцеобразную форму, хотя может быть использована любая возможная форма, и может быть закреплена или прикреплена к пенистому или гелевому материалу фиксатора 200 или вделана в этот материал. Согласно одному из вариантов осуществления мембрана 208 окружает пенистый или гелевый участок 212, задавая таким образом границу герметизирующего фиксатора 200. С полостью 210 мембраны 208 и по меньшей мере одним продольным каналом 216, проходящим через пенистый участок 212 фиксатора 200, сообщается по меньшей мере один канал 214 для текучей среды.

Полость 210, образуемая мембраной 208, выполнена с возможностью удержания текучей среды. Мембрана 208 может быть выполнена из любого подходящего биосовместимого материала, который является в достаточной мере упругим, чтобы обеспечивать поток текучей среды в полость 210 и из нее с обеспечением ее растяжения и сжатия. Кроме того, материал, из которого выполнена мембрана 208, является по существу непроницаемым для текучей среды, так что обеспечено прохождение потока текучей среды в полость 210 и из нее только через канал 214.

Канал 214 выполнен с возможностью соединения с источником 218 текучей среды. Канал 214 может быть любым компонентом или структурой, пригодной для достижения требуемой цели. Хотя фиксатор 200 изображен содержащим единственный канал 214, в других вариантах осуществления фиксатор 200 может содержать дополнительные каналы для текучей среды, например и на проксимальном, и на дистальном концах 202, 204 соответственно. Кроме того, канал 214 может содержать клапан 220, который выполнен с возможностью установления по выбору в открытое положение, как показано на фиг.7А, и закрытое положение, как показано на фиг.7В, для регулирования потока текучей среды через канал 214 в полость 210 и из нее.

Как и фиксатор 100, рассмотренный выше со ссылками на фиг. с 1 по 6, фиксатор 200 выполнен с возможностью перехода из разжатого состояния, показанного на фиг.7, в сжатое состояние, показанное на фиг.8. В сжатом состоянии фиксатор 200 выполнен с возможностью ввода в проход 12 в ткани «Т» способом, аналогичным рассмотренному выше применительно к фиксатору 100, показанному на фиг. с 1 по 5. Когда фиксатор 200 расположен в ткани «Т», участок 212 фиксатора 200 приведен в разжатое состояние. Канал 214 может быть соединен с источником 218, показанным на фиг.7, и текучая среда проходит в полость 210, образуемую мембраной 208. Когда полость 210 наполнена текучей средой, ее размеры и размеры мембраны 208 увеличены, что приводит к приложению силы, направленной наружу, к наружной поверхности фиксатора 200 с созданием уплотнения в разрезе «I».

На фиг. с 9 по 13 раскрыт еще один вариант осуществления герметизирующего фиксатора 300. Фиксатор 300 проходит вдоль продольной оси А, проходящей через его центральную точку С. Фиксатор 300 имеет полный осевой размер Н, измеренный вдоль оси А. Обычно размер Н лежит по существу в диапазоне примерно от 25 мм до 75 мм и предпочтительно равен примерно 50 мм. Однако настоящее изобретение также включает фиксатор 300, который имеет значительно больший или значительно меньший размер Н.

Как и в случае предыдущих вариантов осуществления, фиксатор 300 выполнен из достаточно податливого материала для приспособления к движению объекта или объектов I в направлении, смещенном по отношению к оси, при введении через него указанных объекта или объектов, которые могут быть необходимы при проведении минимально инвазивной хирургической операции, в которой используют фиксатор 300. В одном из вариантов осуществления фиксатор 300 выполнен из подходящего пеноматериала, который по меньшей мере частично может состоять из полиизопрена, уретана, силикона и т.п. Кроме того, фиксатор 300 может быть выполнен из биосовместимого гелевого материала.

Как и в случае предыдущих вариантов осуществления, фиксатор 300 содержит соответствующие задний, или проксимальный, и передний, или дистальный, концы 302, 304, промежуточную часть 306, расположенную между ними, и по меньшей мере один канал 308, проходящий через фиксатор 300 в продольном направлении между соответствующими концами 302, 304.

Конец 302 фиксатора 300 имеет первый радиальный размер D1 и первый осевой размер H1, а конец 304 имеет второй радиальный размер D2 и второй осевой размер Н2. Настоящее изобретение включает фиксатор 300, содержащий концы 302, 304, которые имеют радиальные размеры D1 и D2, обычно лежащие по существу в диапазоне примерно от 25 мм до 75 мм, и осевые размеры H1 и Н2, обычно лежащие по существу в диапазоне примерно от 6 мм до 11 мм соответственно. Однако предпочтительно, если фиксатор 300 содержит концы 302, 304 с радиальными размерами D1 и D2, которые примерно равны 50 мм, и осевыми размерами H1 и H2, которые примерно равны 8,5 мм соответственно. Фиксатор 300, содержащий концы 302, 304, имеющие значительно большие или значительно меньшие радиальные и осевые размеры, также входит в объем настоящего изобретения.

Согласно варианту осуществления, показанному на фиг. с 9 по 13, фиксатор 300 содержит концы 302, 304, которые имеют по существу равные соответствующие первый и второй радиальные размеры D1 и D2. Однако вариант осуществления фиксатора 300, содержащего концы 302, 304, имеющего разные соответствующие первый и второй радиальные размеры D1 и D2, также входит в объем настоящего изобретения.

Часть 306 фиксатора 300 имеет радиальный размер R, который обычно лежит по существу в диапазоне примерно от 20 мм до 50 мм, и осевой размер L, который обычно лежит по существу в диапазоне примерно от 10 мм до 40 мм. Хотя предпочтительные размеры R и L части 306 примерно равны 35 мм и 25 мм соответственно, фиксатор 300, содержащий часть 306, имеющую значительно большие или значительно меньшие радиальный и осевой размеры, также входит в объем настоящего изобретения. Размер R части 306 может быть по существу одинаковым или переменным вдоль ее размера L и может быть значительно меньше или значительно больше, чем соответствующие радиальные размеры D1 и D2 концов 302, 304 или равным этим радиальным размерам, как указано выше.

Как и в случае предыдущих вариантов осуществления, канал или каналы 308 выполнены с возможностью приема и удаления объекта I (не показан), а до ввода объекта I каждый канал 308 имеет исходный размер DP1. Обычно размер DP1 лежит по существу в диапазоне примерно от 0 мм до 13 мм и предпочтительно примерно равен 6,5 мм. Однако фиксатор 300, содержащий канал 308, который имеет значительно больший исходный размер DP1, также входит в объем настоящего изобретения. В тех вариантах осуществления, в которых фиксатор 300 содержит канал 308, имеющий исходный размер DP1, равный примерно 0 мм, утечка газа для вдувания (не показан) через него может быть по существу предотвращена при отсутствии объекта I.

Фиксатор 300 может содержать каналы 308, расположенные симметрично по отношению к продольной оси А. Далее показано, что каждый канал 308 может быть расположен на одинаковом расстоянии от продольной оси А. В одном из вариантов осуществления каждый канал 308 расположен на расстоянии D от продольной оси А, которое обычно лежит по существу в диапазоне примерно от 6 мм до 11 мм и предпочтительно равно примерно 8,5 мм. Однако в других вариантах осуществления фиксатор 300 может содержать каналы 308, расположенные на большем или на меньшем расстоянии от продольной оси А. Каналы 308 могут быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга или на различном расстоянии друг от друга.

Один из концов 302, 304 фиксатора 300 или оба этих конца имеют по существу изогнутые поверхности, например вогнутые, как показано на фиг. с 9 по 13, для обеспечения возможности ввода фиксатора 300 в проход 12 ткани «Т», показанный на фиг.1 и образуемый поверхностями 14, например в разрез, как описано выше. Вогнутая ориентация может, например, содействовать направлению хирургического инструмента к одному из каналов 308, а также удержанию наконечника инструмента в пределах внешних границ конца 302 фиксатора 300. В другом случае один из концов 302, 304 или оба этих конца могут быть выпуклыми, как показано на фиг.14.

На фиг.15 и 16 раскрыт еще один вариант осуществления герметизирующего фиксатора 400. Фиксатор 400 содержит соответствующие проксимальный и дистальный концы 402, 404, промежуточную часть 406, расположенную между ними, и по меньшей мере один по существу трубчатый канальный участок 408, задающий каналы 408а, проходящие через фиксатор 400 между концами 402, 404 в продольном направлении. Фиксатор 400 по существу аналогичен фиксатору 100, показанному на фиг. с 1 по 5, и, соответственно, далее рассмотрены только его отличия.

Согласно одному из вариантов осуществления, показанному на фиг.15 и 16, фиксатор 400 содержит соответствующие проксимальный и дистальный ободья 410, 412 соответственно. Ободья 410, 412 облегчают деформацию фиксатора 400 от разжатого состояния, как показано на фиг.15 и 16, до сжатого состояния (не показано) и его фиксацию в ткани, как указано выше применительно к фиксатору 100, показанному на фиг. с 1 по 5.

Участки 408 прикреплены к части 406 с помощью соединителя 414 таким образом, что продольное положение участков 408 при введении и удалении объекта I по существу постоянно по отношению к соответствующим ободьям 410, 412. Согласно показанному на фиг.15 и 16 варианту осуществления, соединитель 414 отходит внутрь от части 406 и прикреплен к каналам 408 в своих средних точках М, которые расположены на одинаковом расстоянии от соответствующих ободьев 410, 412. В различных вариантах осуществления соединитель 414 может быть выполнен из того же материала, что и фиксатор 400, или в другом случае из существенно более жесткого материала для препятствования движению объекта I в направлении, смещенном по отношению к оси, после введения этого объекта в один из каналов 408, или из существенно менее жесткого материала для обеспечения возможности движения объекта I в направлении, смещенном по отношению к оси.

Согласно варианту осуществления, проиллюстрированному на фиг.15 и 16, каналы 408 проходят в продольном направлении вдоль продольной оси А фиксатора 400 таким образом, что проксимальный конец 416 каналов 408 расположен в одной плоскости с ободом 402, а дистальный конец 418 каналов 408 расположен в одной плоскости с ободом 404. Однако варианты осуществления, в которых концы 416, 418 каналов 408 проходят вне ободьев 402, 404 соответственно таким образом, что они проходят по меньшей мере частично от части 406, и варианты осуществления, в которых концы 416, 418 каналов 408 полностью проходят в части 406, также входят в объем настоящего изобретения.

Как показано на фиг.17 и 18, еще в одном варианте осуществления соединитель 414 проходит внутрь от обода 412 и прикреплен к дистальным концам каналов 408. Для того чтобы дополнительно ограничить движение объекта I в направлении, смещенном по отношению к оси, после введения, соединитель 414 может проходить по существу вдоль длины каналов 408, как проиллюстрировано. Один из соответствующих концов 416, 418 каналов 408 или оба этих конца могут быть скошены, например, для обеспечения возможности ввода и удаления объекта I.

На фиг.19 и 20 проиллюстрирован еще один вариант осуществления герметизирующего фиксатора 500. Фиксатор 500 по существу аналогичен фиксатору 300, рассмотренному выше со ссылками на фиг. с 9 по 14, и, соответственно, далее рассмотрены только его отличия.

Фиксатор 500 содержит входной к