Композиция с противоинфекционной активностью

Иллюстрации

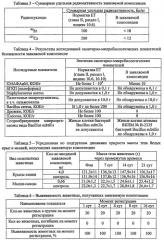

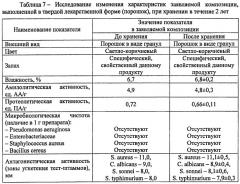

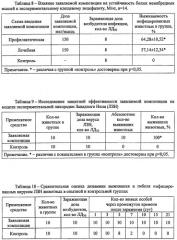

Показать всеИзобретение относится к области медицины и фармацевтической промышленности и представляет собой композицию с противоинфекционной активностью, выполненную в твердой лекарственной форме для перорального введения в виде порошка, представляющую собой сбалансированный комплекс, включающий пробиотический агент, адсорбент и вспомогательную добавку, в котором в качестве пробиотического агента используют стерилизованную культуральную жидкость, содержащую метаболиты штамма ВКПМ №В-2335 бактерий Bacillus subtilis, в качестве адсорбента - цеолит, в качестве вспомогательной добавки - стеарат кальция или аэросил, отличающуюся тем, что дополнительно включает высокоактивный иммуномодулирующий агент, представляющий собой комплекс полисахаридов - продуктов ферментативного гидролиза полимеров внутреннего и внешнего слоев клеточной оболочки пивных дрожжей - в виде β-глюкана и маннана, причем компоненты в композиции находятся в определенном соотношении, мас.%. Изобретение обеспечивает высокую эффективность и универсальность в отношении опасных инфекций бактериальной и вирусной этиологии, является безопасным и стабильным при хранении. 11 пр., 10 табл., 10 ил.

Реферат

Изобретение относится к области медицины и фармацевтической промышленности, а именно к средствам профилактики и лечения опасной инфекционной патологии бактериальной и вирусной природы.

Инфекционные заболевания различной природы продолжают оставаться одной из актуальных проблем современной медицины [1-3]. При этом все большее значение приобретают так называемые опасные инфекционные заболевания (ОИЗ), вспышки которых регистрируют, прежде всего, в развивающихся странах с нестабильными социально-экономическими условиями [4-7]. На сегодняшний день ОИЗ не потеряли своей актуальности и для развитых стран, включая Россию, о чем свидетельствуют периодическая активизация на территории страны природных очагов инфекций (сибирская язва, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, Конго-крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит), а также периодические вспышки лихорадки Западного Нила, птичьего гриппа, свиного гриппа. Калифорнийского энцефалита. Японского энцефалита, лихорадки Сахалин, лихорадки Иссык-Куль и других инфекций [8].

По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) [8] в ближайшем будущем следует ожидать эпидемий желтой лихорадки на азиатском континенте, новой пандемии оспы, вызываемой трансмиссивным вариантом Monkeypox, распространения вируса Эбола, передающегося аэрогенным путем. Не следует исключать и потенциальной опасности биотерроризма с применением в качестве биологических агентов возбудителей инфекций. По мнению отечественных и зарубежных специалистов приоритет среди этих агентов будет отдаваться нетрадиционным в генетическом отношении возбудителям инфекций, против которых известные средства профилактики и лечения могут оказаться недостаточно эффективными [9, 10].

Инфекционные болезни имеют большую актуальность для здравоохранения, так как занимают ведущие позиции по уровню общей заболеваемости и средней пораженности населения [11], нанося значительный ущерб его трудоспособности, а также качеству жизни в целом. Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки в различных регионах России показал, что несмотря на общее ее ухудшение после распада СССР в последнее время отмечается стабилизация ситуации [12, 13]. Организационные и практические мероприятия, проводимые санитарно-эпидемиологической службой страны, привели к созданию мощной системы санитарно-эпидемиологического надзора, способствующей улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах [12-14].

Вышеизложенное свидетельствует о том, что проблема создания и совершенствования эффективных средств и методов профилактики и лечения инфекций, в том числе и ОИЗ, по-прежнему остается крайне актуальной, и в настоящее время ей должно уделяться самое пристальное внимание.

Интенсификация исследований, касающихся патогенеза ОИЗ, позволила установить, что в процессе развития данной патологии имеет место формирование функциональной клеточной анергии и вторичной иммунной недостаточности, основными причинами которой являются дисбаланс между различными компонентами иммунной системы, прежде всего дисбаланс между циклическими нуклеотидами, медиаторами воспаления, цитокинами и клеточными супрессорными факторами [14].

Индуцирование клеточной иммунодепрессии происходит, как правило, при системной гиперпродукции названных молекул или при возрастании их локальной концентрации выше показателей физиологической нормы. Клеточной иммунодепрессии могут также способствовать растворимые молекулы, выделяемые инфицированными клетками. Последнее наиболее характерно для инфекций вирусной природы. В частности, к настоящему времени описаны протеины, выделяемые клетками, инфицированные вирусами натуральной оспы, оспы коров, геморрагических лихорадок Эбола, Ласа, Марбург и других, обладающие мощным супрессирующим эффектом на продукцию интерферона в организме. Применительно к возбудителям бактериальных инфекций подобным супрессирующим действием обладают продукты, выделяемые клетками, которые инфицированы возбудителями чумы, сибирской язвы, туляремии и др.

При этом основными формами проявления дисбаланса в иммунной системе являются:

- изменение соотношения клеток с фенотипами CD4+ и CD8+ (изменение иммунорегуляторного индекса) в сторону уменьшения вследствие снижения под влиянием возбудителя количества клеток с фенотипом CD4+и увеличения количества клеток с фенотипом CD8+;

- нарушение соотношения эффекторных и супрессорных клеток, возникающее в результате сбоев процесса их дифференцировки;

- изменение субпопуляционного состава Т-лимфоцитов-хелперов, приводящее к модификации набора продуцируемых этими клетками цитокинов и, как следствие, к нарушению баланса между клеточной и гуморальной составляющей иммунной системы;

- дисбаланс между пролиферативной и апоптотической регуляторными клеточными программами, проявляющийся в нарушении соотношения между количеством клеток с фенотипами CD25+, CD30+ и CD95+;

- дисбаланс, обусловленный нарушением взаимосвязи между иммунной, нервной и эндокринной системами;

- нарушение принципа клональной активации, проявляющееся формированием поликлонального типа иммунореактивности и приводящее к аутосенсибилизации - агрессии иммунной системы против собственных клеток и тканей [15-17].

Итак, в ходе инфекционного процесса, прежде всего, имеют место дисфункции иммунной системы. При этом ответная реакция иммунной системы на инфицирование организма характеризуется развитием системного острофазного ответа. Патогены, запуская особые механизмы противодействия формированию противоинфекционного иммунитета, оказывают достаточно мощное супрессивное действие на клеточные и гуморальные компоненты иммунной системы, создавая тем самым условие для собственного размножения.

Помимо клеточных нарушаются и гуморальные механизмы иммунной системы, проявляющиеся:

- нарушением синтеза иммуноглобулинов (Ig) вследствие повреждения и деформации антигеном иммунокомпетентных клеток и супрессии продукции специфических антител В-л при участии Т-л-хелперов, а также в результате непосредственного контакта возбудителя с Ig и повреждения их молекулярной структуры, приводящие к утрате ими способности инактивировать антиген;

- повреждением синтеза и секреции иммунокомпетентными клетками медиаторов, энерго- и метаболит-протективных субстанций, участвующих в иммунных процессах (простагландины, аденилатциклаза, гуанилатциклаза, фосфодиэстераза, циклический аденозинмонофосфат, аденозинтрифосфат и др.);

- нарушением поглотительной и переваривающей функций циркулирующих в крови фагоцитов.

Совокупность перечисленных негативных сдвигов отрицательно сказывается на формировании адекватного иммунного ответа. Первоначально нарушаются процессы распознавания патогена иммунокомпетентными клетками, а в дальнейшем - межклеточные взаимосвязи внутри иммунной системы. Эти изменения приводят к супрессии специфического антителогенеза, продукции лимфокинов сенсибилизированными лимфоцитами и формированию иммунной недостаточности в компенсированной или субкомпенсированной формах [18].

Истощение адаптационных возможностей иммунной системы сопровождается выраженными метаболическими расстройствами и свидетельствует о переходе функционально-структурной иммунной недостаточности в декомпенсированную форму. Дальнейшее истощение резервных возможностей организма приводит к тотальной иммунной недостаточности, для которой характерна полная дезорганизация всей системы иммунореактивности и одновременная утрата функциональных возможностей органов кроветворения. Это свидетельствует об исчерпанности последних «стратегических» резервов.

Защитные реакции против ряда вирусных и бактериальных патогенов могут быть усилены путем активации иммунной системы [19], когда стимулирующий сигнал носит неспецифический характер, направленный не избирательно против вызвавшего инфекцию патогена, а повышающий общую иммунологическую резистентность.

В настоящее время описаны различные пути и средства коррекции иммунной недостаточности. С определенной долей условности средства иммуноориентированной терапии можно разделить на этиотропные (экстраиммунные) и патогенетические или собственно иммунотропные, реализующие свое действие через иммунную систему. Действие экстраиммунных препаратов направлено на улучшение общего состояния организма и его обмена веществ, устранение причин, вызвавших дисфункцию иммунной системы. Эти лекарственные средства называют также средствами опосредованной иммунотерапии. Они позволяют повысить неспецифическую иммунологическую резистентность к различного рода воздействиям внешней среды, включая возбудители инфекций. Патогенетические препараты нормализуют функционирование иммунной системы и предназначены для стимуляции или супрессии иммунореактивности, коррекции дисбаланса различных звеньев иммунной системы, компенсации уже имеющихся нарушений иммунореактивности и профилактики развития иммунной недостаточности.

Использование иммунотропных препаратов в комплексной терапии ОИЗ или с профилактической целью представляется весьма актуальным и важным. При инфекционном процессе возникают и усиливаются иммунные дисфункции, тогда как возможности этиотропной терапии ограничены появлением новых и трансформацией известных этиопатогенов, формированием патогенных вирусно-бактериальных ассоциаций и устойчивых штаммов, изменением соотношения между симбиотической и патогенной флорой, возрастанием количества и выраженности возникающих при этом осложнений, увеличением продолжительности лечения, а следовательно, и его стоимости [20]. Возрастает также частота встречаемости иммунологически компрометированных индивидуумов.

Спектр иммунотропных препаратов на сегодняшний день достаточно обширен и включает как средства природного, так и синтетического происхождения [15, 20, 21]. К числу подобных препаратов относятся пробиотики - средства, оказывающие положительное влияние на гомеостаз системы «микроорганизм и его нормальная микрофлора», а также обладающие достаточно выраженным иммуномодулирующим действием, проявляющимся в стимуляции лимфоидного аппарата, синтеза иммуноглобулинов, интерферонов, цитокинов (прежде всего ИЛ-1 и ИЛ-2), процессов синтеза и секреции гуморальных факторов неспецифической резистентности. Помимо этого пробиотические препараты препятствуют колонизации кишечника патогенными бактериями и защищают макроорганизм от потенциально вредных факторов, попадающих в ЖКТ извне или синтезирующихся в кишечнике в ходе ряда процессов [22]. Антагонистический эффект пробиотиков по отношению к патогенам основан на связывании с рецепторами слизистой оболочки и плотном заселении муцинового слоя кишечника, активации синтеза и высвобождения веществ, обладающих бактерицидным или бактериостатическим эффектом, таких как короткоцепочечные жирные цепочки, сероводород, перекись водорода и антибиотики. Бактериостатическое действие оказывают низкомолекулярные метаболиты сахаролитической микрофлоры, в первую очередь короткоцепочечные жирные кислоты (пропионовая, масляная, уксусная, муравьиная, молочная), а также лактат.

Учитывая механизмы иммунотропного действия пробиотических средств, а также иммунопатогенез ОИЗ, представляются целесообразными следующие стратегические направления их применения:

- с целью иммунопротекции - для предотвращения развития иммунной недостаточности. Показанием для назначения иммунотерапии является сам факт воздействия экстраординарного фактора или ситуации;

- с целью иммунокоррекции - для компенсации проявлений иммунной недостаточности, связанной с клеточным компонентом иммунореактивности и ликвидации регуляторного дисбаланса системы иммунитета с последующим восстановлением нормальных алгоритмов иммунореактивности, а также дисбаланса микрофлоры;

- с целью иммунореставрации - для воссоздания элементов иммунореактивности и восстановления морфологической и функциональной целостности иммунной системы.

Что касается лекарственных средств, обладающих противовирусной активностью и находящих применение при профилактике и лечении опасной инфекционной патологии вирусной этиологии, то, как известно, в настоящее время их можно условно разделить на 3 группы:

1. Химиопрепараты, широко применяемые в медицинской практике для профилактики и лечения опасных вирусных инфекций: ацикловир (зовиракс), фоскарнет, ганцикловир, видарабин при герпетической и цитомегаловирусной инфекциях; ремантадин и его аналоги при гриппе; рибамидил, виразол, рибавирин при респираторно-синтициальной инфекции; азидотимидин против ретровирусов и др. [22-24].

2. Индукторы интерферона (ридостин, камедон, циклоферон, неовир и др.), которые уже нашли свое место в профилактике и терапии герпеса, гепатита, рассеянного склероза [25-27].

3. Препараты, ранее использовавшиеся в других областях медицины и у которых выявлена биологическая активность в отношении возбудителей вирусных инфекций: дибазол, никотинамид [28-30] и др.

До настоящего времени сохраняется интерес к нуклеотидным и нуклеозидным аналогам, которые являются ингибиторами различных этапов биосинтеза нуклеиновых кислот. Противовирусное действие этих веществ связано, по-видимому, с наличием в их структуре гидроксильных групп, способных подвергаться фосфорилированию в организме. Важно, что фосфорилирование в большей степени протекает в вирусинфицированной клетке, чем в незараженной. Образующиеся при этом трифосфаты селективно ингибируют вирускодирующие ДНК-полимеразы, чем и обусловлен антивирусный эффект этих препаратов. Типичными представителями этого класса соединений являются ацикловир, широко используемый для лечения герпетических заболеваний, и рибавирин, получающий все более широкое распространение при РС-инфекциях.

Одним из путей повышения резистентности организма к вирусным инфекциям является стимуляция всех звеньев цепи иммунитета с помощью интерферона или его индукторов. Исследования последних лет, проведенные на экспериментальных животных и больных, подтвердили тот факт, что индукторы интерферона являются эффективными средствами профилактики и раннего лечения вирусных инфекций. С этой целью разрешены к применению в медицинской практике отечественные препараты ридостин, циклоферон, неовир, анадин и др.

В то же время известные базовые схемы экстренной профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний бактериальной природы базируются на использовании антибиотиков широкого спектра действия [31-34], применение которых для обеспечения антибактериальной защиты связано с рядом сложностей. Так, имеет место выраженная динамика снижения числа антибиотиков и химиотерапевтических средств, зарегистрированных в России в течение восьми последних лет. Если в 2002 г. общее число разрешенных к применению основных практически значимых антибактериальных соединений составляло 65 наименований, то в 2009 г. - только 43 (66%). Особенно наглядно этот негативный процесс проявляется в отношении номенклатуры беталактамов (28 - в 2002 г., 19 - в 2008 г.), аминогликозидов (соответственно 11 и 7), тетрациклинов (соответственно 5 и 1) и сульфаниламидов (соответственно 8 и 4). Наиболее стабильным в этом отношении является класс фторхинолонов, поскольку выбывание из его состава одного препарата (эноксацина) компенсировано появлением на рынке России в 2008 г. двух новых представителей этого класса - гемифлоксацина и гатифлоксацина [35-38].

Постоянное снижение номенклатуры зарегистрированных в России антибиотиков и химиотерапевтических средств полностью коррелирует с общим состоянием производства этих препаратов в стране. В России мощная индустрия производства антибиотиков была создана в 50-е годы. Объемы производства составляли свыше 3000 т в год, и этого было достаточно для обеспечения антибиотиками всех республик бывшего СССР и стран социалистического содружества. Производство при этом базировалось на штаммах отечественной селекции. В связи с кризисом экономики России уже к середине 1990-х гг.производство отечественных субстанций антибиотиков на основе микробного синтеза стало нерентабельным. В настоящее время значительная часть ферментационных мощностей для производства субстанций антибиотиков простаивает. Так, в 2005 г. мощности по производству субстанций антибиотиков использовались всего на 17%, по производству готовых лекарственных форм для инъекций - на 29%. Выпуск субстанций антибиотиков за последнее время сократился почти в 4 раза (2363 т в 1985 г., 891 т - в 1995 г., 624 т - в 2004 г.) [10]. Основными причинами падения производства субстанций антибиотиков в России являются несовременные технологии биосинтеза и химической трансформации антибиотиков, высокая себестоимость субстанций, отсутствие государственной поддержки производителей субстанций (кредиты, налоговые льготы и т.д.) и демпинговая политика мировых производителей субстанций. В связи с резким сокращением объема производства субстанций отечественных антибиотиков российские производители вынуждены закупать значительную часть субстанций за рубежом, к тому же цена их в 2-3 раза ниже стоимости отечественных продуктов.

Таким образом, исчезновение значительного числа антимикробных соединений с рынка антибактериальных химиотерапевтических средств России не могло не отразиться на общем состоянии проблемы профилактики и лечения инфекций, поскольку многие из препаратов, утративших регистрацию в нашей стране, по-прежнему включены в действующие нормативные документы, регламентирующие порядок профилактики и лечения такого рода опасной патологии.

В настоящее время для защиты от инфекционных заболеваний бактериальной природы рекомендовано использование достаточно большого перечня антибактериальных средств. К числу базовых средств антимикробной терапии относятся доксициклин, рифампицин, рифаметоприм, ампициллин, сульфатон, сизомицин, гентамицин и др.

В результате проведенных в последнее время исследований определены перспективные препараты, к числу которых относится и ряд современных разработок, а именно:

- из группы пенициллинов - азлоциллин, амоксициллин, пиперациллин и др.;

- из группы цефалоспоринов - цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон, цефпиром, цефепим и др.;

- из группы карбапенемов - имипенем, меропенем;

- из группы аминогликозидов - изенамицин;

- из группы макролидов - азитромицин, кларитромицин, спирамицин, рокситромицин и др.;

- из группы фторхинолонов - пефлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин и др.

Вместе с тем нельзя не отметить, что для достижения требуемого уровня антибактериального эффекта указанные противоинфекционные препараты, как правило, необходимо принимать часто, длительно и в больших дозировках. Подобные антибактериальные препараты, с одной стороны, позволяют эффективно бороться с инфекционной патологией, но с другой, при обычно применяемых схемах их дозирования нередко становятся причиной развития целого ряда побочных явлений со стороны различных органов и систем организма, таких как негативное влияние на состояние микробиоценоза кишечника человека ввиду отсутствия селективности действия антибиотиков на микроорганизмы, аллергические реакции и др. Кроме того, базовые антибактериальные препараты токсичны, обладают неспецифичным бактерицидным действием и вызывают появление патогенных микроорганизмов, устойчивых к действию антибактериальных средств, вследствие чего антибиотикотерапия требует как минимум последующего восстановления микробиоценоза кишечника (дисбаланса в системе «макроорганизм и нормальная микрофлора»). Не следует забывать также о существенной зависимости фармацевтического рынка России от лекарственных препаратов импортного производства, что может негативно сказаться на уровне противоэпидемической помощи.

Одним из перспективных направлений преодоления указанных недостатков, проявляющихся в случае использования антибактериальных препаратов, является не самостоятельное их использование, а в комбинации со средствами коррекции микробиоценоза кишечника - пробиотиками. При этом установлено, что в случае сочетанного назначения с антибиотиками приоритет следует отдавать таким пробиотическим средствам, которые в своем составе содержат не целостные живые микроорганизмы (например, бифидобактерин, лактобактерин, споробактерин, ламинолакт), чужеродные для ЖКТ человека, которые будут разрушаться антибактериальными средствами, создавая дополнительную антигенную нагрузку на организм, а метаболиты пробиотических штаммов микроорганизмов [39-41].

К числу подобных средств относится пробиотический комплекс Бактистатин [42]. Его основу составляют (мас.%): стерилизованная культуральная жидкость (СКЖ), полученная при культивировании бактерий вида Bacillus subtilis и содержащая их метаболиты - 1,0, гидролизат соевой муки (ГСМ) - 20,0, природный минерал цеолит с сорбционными и ионообменными свойствами - 78,0 и стеарат кальция (СК) или аэросил - 1,0. Указанный пробиотический комплекс по составу, механизму воздействия на организм и достигаемому эффекту наиболее близок к заявляемой композиции и принят в качестве средства-прототипа.

Основу средства-прототипа составляют иммобилизованные на цеолите экзогенные и эндогенные биологически активные вещества (БАВ), синтезируемые бактериями Bacillus subtilis при глубинном выращивании, которые во многом и обусловливают лечебно-профилактический эффект данного пробиотического комплекса. Перечень их достаточно обширен и включает разнородные по химическому составу и биологическим свойствам вещества: протеолитические и амилолитические ферменты, аминокислоты, полисахариды (гексозамин, глюкозамин), витамины группы В (пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин), азотистые основания и их производные (аденин, гуанин, тимин, урацил, цитозин) [43-45]. Среди них широко представлены и различные природные антибактериальные субстанции (бактериоцины, лизоцим, каталазы), которые селективно подавляют рост и размножение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике, не влияя при этом на симбионтную микрофлору. Все перечисленные БАВ оказывают положительное влияние на организм человека и животных в целом.

Цеолит, входящий в состав средства-прототипа, обладает выраженным сорбционным действием (преимущественно по отношению к соединениям с низкой молекулярной массой, таким как метан, сероводород аммиак и другие токсические вещества), не вступая в прямое взаимодействие с витаминами, аминокислотами, белками, благодаря чему данные вещества остаются в желудочно-кишечном тракте. Ионы, содержащиеся в организме, могут включаться в кристаллическую структуру минерала, и наоборот, из минерала организм получает те неорганические элементы, в которых испытывает потребность. Благодаря увеличению высоты кишечных ворсинок, улучшению переваривания и повышению площади всасывания питательных веществ в тонком кишечнике происходит, так называемый, селективный ионообмен [46].

Важной составной частью средства-прототипа служит гидролизат соевой муки, который является, с одной стороны, частью защитной среды метаболитов, во многом отвечающей за прочность их сорбции на поверхности цеолита, а с другой стороны, - источником аминокислот, обеспечивающим питательные потребности нормальной микрофлоры кишечника и клеток макроорганизма. Основной компонент гидролизата соевой муки - соевый олигосахарид (SOE) - обладает бифидогенными свойствами [47].

Стеарат кальция (СК) или аэросил включены в состав средства-прототипа в качестве технологической добавки.

Основным предназначением средства-прототипа является восстановление и поддержание оптимальных микроэкологических параметров в кишечнике, лечение заболеваний ЖКТ путем введения в организм веществ, тормозящих развитие патогенной микрофлоры и стимулирующих развитие полезных микроорганизмов. Действие препарата базируется на том, что при его транзитном прохождении по ЖКТ в заданной зоне происходит разрушение защитной капсулы и выделение в полость кишечника иммобилизованных на частицах цеолита компонентов пробиотика. При этом вокруг частиц цеолита формируются образования мицеллярной структуры, которые в процессе движения по ЖКТ постепенно высвобождаются с пористой поверхности цеолита. С одной стороны, это позволяет поддерживать в ЖКТ активность биологических компонентов пробиотика в течение суток, что достаточно для восстановления и стимуляции функциональной активности нормальной микрофлоры кишечника. С другой стороны, эффект постепенного высвобождения с поверхности цеолита иммобилизованных на нем биологически активных веществ (БАВ) приводит к появлению открытых поверхностей его пористой структуры, что обеспечивает включение механизмов ионного обмена и избирательной сорбции токсичных соединений, способствующих очищению ЖКТ от токсинов и продуктов разложения. Это особенно важно для общей детоксикации организма.

Таким образом, благодаря комплексному составу средство-прототип способствует общей нормализации микроэкологических условий в кишечнике через различные механизмы, такие как подавление условно-патогенной флоры, сорбция и выведение токсинов, улучшение процессов пищеварения, улучшение трофической базы для нормальной микрофлоры и эпителия ЖКТ.

Клинические испытания средства-прототипа показали его высокую эффективность при купировании явлений желудочной и кишечной диспепсии у больных с кислотозависимыми заболеваниями верхних отделов ЖКТ. Применение данного препарата у больных с эрозивным антральным гастритом приводило к четкому положительному клиническому эффекту у большинства больных, проявляющемуся в виде уменьшения симптомов кишечной диспепсии, развивающемуся на фоне эрадикационной терапии. Прием данного препарата способствовал улучшению обмена липидов, увеличению липопротеидов высокой плотности и снижению общего холестерина крови. Кроме улучшения соматических симптомов у больных на фоне проведения терапии снижался уровень депрессии и невротизации [48].

Клиническая эффективность средства-прототипа доказана и при назначении его больным хроническим панкреотитом с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы сочетанно с ферментозаменительной терапией (мезим-форте, пензитал), проявляющаяся в устранении нарушений микробиоценоза кишечника, коррекции вторичной внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, обусловленной чрезмерной активизацией кишечной микрофлоры, развивающейся на фоне первичной внешнесекреторной недостаточности и значительно усугубляющей ее течение [49].

Установлена также целесообразность назначения средства-прототипа при реализации принципиально новых схем терапии ишемической болезни сердца (ИБС) - заболевания, имеющего в настоящее время крайне высокую клиническую и социальную значимость вследствие высокой частоты заболеваемости среди людей трудоспособного возраста, а также тяжести возникающих осложнений [50]. Наряду с основными причинами развития данной патологии, выделяют также ряд дополнительных факторов, опосредованно способствующих ее возникновению и развитию. В первую очередь к ним относят дисбактериоз кишечника, так как к настоящему моменту сформировалось мнение о связи ИБС с количественными и качественными нарушениями состава микробиоты, а также ключевой роли микробиоты кишечника с участием механизмов энтерогепатической циркуляции в регуляции липидного обмена. Развитие дисбиоза кишечника опосредует формирование и прогрессирование негативных изменений липидного метаболизма в качестве одного из пусковых факторов холестериновой агрессии. Гиполипидемическая терапия рассматривается в настоящее время в качестве одной из основных задач при лечении ИБС и предусматривает использование статинов в качестве основных и наиболее эффективных холестерин понижающих препаратов. Однако статины последнего поколения, радикально изменившие подход к профилактике ИБС и ее осложнений, имеют побочные действия, существенно ограничивающие широкое их использование: гепатотоксичность, а также снижение эффективности лечения при длительном применении. Дополнительное использование средства-прототипа на фоне стандартной базисной терапии, предусматривающей назначение нитратов, антиагрегантов, β-адреноблокаторов или блокаторов кальциевых каналов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, мочегонных, сопровождается гиполипидемическим действием, превышающим действие в аналогичных условиях симвастатина. Данное обусловлено положительным воздействием средства-прототипа за счет коррекции микробиоценоза кишечника.

Отсутствие в составе средства-прототипа живых микроорганизмов позволяет применять его совместно с антибиотиками. Сочетанное их введение в ЖКТ позволяет улучшить микроэкологические условия, что способствует восстановлению качественных и количественных характеристик симбиотических микроорганизмов. Однако при оценке перспективности сочетанного назначения антибактериального средства (доксициклина) и бактистатина в случаях экстренной профилактики и лечения ОИЗ бактериальной природы (сибиреязвенной инфекции) установлен недостаточно высокий уровень эффекта от воздействия средства-прототипа [51]. Эффект от действия средства-прототипа в отношении других ОИЗ бактериальной природы при этом не оценивался.

Вместе с тем наряду с наблюдаемыми эффектами для средства-прототипа характерен такой существенный недостаток, как невозможность концентрирования культуральной жидкости, полученной на соевой среде с использованием ГСМ, ввиду ее высокой вязкости. Кроме того, использование в технологическом процессе получения средства-прототипа в качестве питательной среды нативной соевой муки не позволяет в полной мере использовать питательные свойства исходного сырья. В данном случае требуется дополнительное проведение химического или ферментативного гидролиза соевой муки, что существенно усложняет технологию получения средства-прототипа.

Следует также отметить, что теоретически обоснована целесообразность и практически доказана возможность применения средства-прототипа в основном только при коррекции нарушений состояния микробиоты и лечения соответствующих заболеваний ЖКТ путем общей нормализации микроэкологических условий в кишечнике. О перспективности использования пробиотиков с целью профилактики и лечения инфекционной патологии сообщалось в работах Садового Н.В. и соавт. (1998 г.) [52], Рыжко И.В. и соавт. (2000 г.) [53], Воробейчикова Е.В. и соавт. (2005 г.) [39]. Однако данные систематических исследований по оценке иммунотропных эффектов препарата Бактистатина (средства-прототипа), свидетельствующие о принципиальной возможности и перспективности использования его при профилактике и лечении широкого спектра инфекционных заболеваний различной этиологии, в том числе опасных инфекционных заболеваний, как в плане монотерапии, так и при сочетанием курсовом назначении с базовыми противоинфекционными средствами отсутствуют. В то же время имеющиеся сведения теоретического характера позволяют рассчитывать на перспективность применения средств на основе пробиотиков для высокоэффективной профилактики и лечения подобной патологии.

Целью изобретения явилось повышение эффективности профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний путем создания композиции для патогенетической терапии на основе комплекса биологически активных веществ с пробиотической и иммуномодулирующей активностью, отличающейся высокой эффективностью и универсальностью в отношении инфекций бактериальной и вирусной природы при пероральном введении как в качестве средства монотерапии, так и при сочетанном назначении с этиотропными средствами базовой терапии, безопасностью и стабильностью при хранении.

Достижение поставленной цели возможно за счет создания композиции для патогенетической терапии, представляющей собой сбалансированный комплекс биологически активных веществ с пробиотической и иммуномодулирующей активностью, качественный и количественный состав которой позволит обеспечить нормализацию функционирования иммунной системы организма путем устранения возникших дисфункциональных изменений в иммунной системе и, прежде всего, преодоление мощного супрессивного действия патогенов на ее клеточные и гуморальные компоненты, препятствующего формированию противоинфекционного иммунитета, компенсацию уже имеющихся нарушений иммунореактивности и профилактику развития иммунной недостаточности.

При формировании качественного состава заявляемой композиции, предназначенной для профилактики и лечения ОИЗ различной этиологии, исходили из того, что основные ее компоненты должны:

- оказывать иммуномодулирующее действие и способствовать устранению дисфункциональных изменений в иммунной системе, развивающихся при воздействии возбудителей ОИЗ;

- сочетаться с базовыми средствами этиотропной терапии ОИЗ бактериальной и вирусной этиологии;

- снижать негативное воздействие антибактериальных средств на качественные и количественные характеристики нормальной микрофлоры ЖКТ;

- повышать резистентность организма к вирусным инфекциям путем стимуляции всех звеньев цепи иммунитета за счет индукции синтеза эндогенного интерферона;

- активировать механизмы элиминации патогенов из организма;

- оказывать антитоксическое действие путем связывания и выведения токсичных компонентов, накапливающихся в организме как вследствие развития инфекционного процесса, так и негативного воздействия антибактериальных препаратов при их курсовом применении.

Важной отличительной особенностью заявляемой композиции является способность эффективно повышать неспецифическую и специфическую иммунную резистентность организма, которая реализуется посредством комплексного воздействия на иммунную систему всех компонентов заявляемой композиции, проявляющих иммуномодулирующую активность.

Для этого в состав заявляемой композиции, представляющей собой сбалансированный комплекс, помимо пробиотического агента, адсорбента и вспомогательной добавки дополнительно включен иммуномодулирующий агент.

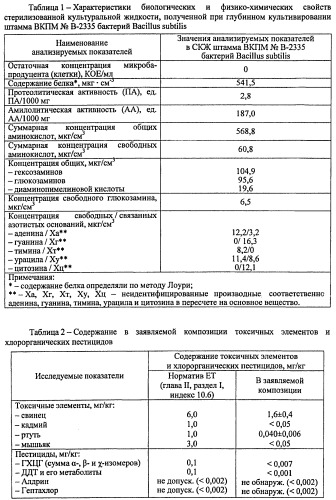

Пробиотический агент представляет собой стерилизованную культуральную жидкость (СКЖ), содержащую метаболиты, полученные в результате культивирования и стерилизации бактерий вида Bacillus subtilis. При этом использовали штамм ВКПМ №В-2335, метаболиты которого характеризуются высокой антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных (Salmonella, Staphylococcus, Shigella, Pseudomonas и др.) и условно-патогенных (Proteus, Klebsiella, Candida и др.) микроорганизмов и способны тормозить рост патогенной микрофлоры, не оказывая ингибирующего действия на лактобациллы и бифидобактерии. Кроме того, метаболиты бацилл Bacillus subtilis, повышая фагоцитарную активность макрофагов, сами способны проявлять иммуномодулирующую активность.

Вырабатываемые микроорганизмами биологически активные вещества концентрируются в процессе их культивирования именно в культуральной жидкости. Перечень БАВ, синтезируемых Bacillus subtilis при глубинном выращивании, достаточно представительный, а проявление их биологической активности является неотъемлемой составляющей лечебно-профилактических свойств заявляемой композиции. Среди них широко представлены различные природные антибактериальные субстанции (бактериоцины, лизоцим, каталазы), которые селективно подавляют рост и размножение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике, не влияя при этом на симбионтную микрофлору. Особенно ценно то, что при росте и спорообразовании микробы-продуценты Bacillus subtilis синтезируют азотистые основания (пуриновые и пиримидиновые производные). Указанные азотистые основания и их производные, представляющие собой отдельную группу иммуномодулирующих веществ, содержатся в СКЖ в значительных количествах (таблица 1). Данное обстоятельство для заявляемой композиции имеет определяющее значение, так как азотистые ос