Способ и система для исключения влияний проводящих обсадных колонн, и ствола скважины, и поверхностной неоднородности при электромагнитных исследованиях с построением изображений

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к электромагнитным исследованиям и может быть использовано при межскважинных, наземно-скважинных и скважинно-наземных измерениях, при которых влияния стальной обсадной колонны снижаются. Сущность: получение характеристик коллектора при электромагнитных исследованиях с построением изображений включает в себя нормирование данных об измеренных напряжениях на момент излучателя, сортировку нормированных данных о напряжениях в профили общей точки приема, выполнение плотной повторной дискретизации местоположений излучателей с использованием общих положений для профилей общей точки приема, выполнение грубой повторной дискретизации данных на дискретных местоположениях излучателей, построение исходной модели для инверсии, взвешивание данных множителем, преобразование нормированных данных о напряжениях в отношения, вычисление изображений удельной проводимости с использованием способа инверсии отношений и проверку, что инверсия сошлась и изображение является геологически приемлемым. Затем можно осуществить отображение изображения. Технический результат: снижение искажений, обусловленных приповерхностной неоднородностью, исключение влияния обсадной колонны. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к электромагнитным исследованиям с построением изображений, используемым для получения характеристик коллекторов углеводородов и горизонтов подземных вод.

Уровень техники

Одна из основных проблем, связанных с современными методами исследований, в которых используют эти способы построения изображений по электромагнитным данным, заключается в наличии влияния стальной обсадной колонны на поля, измеряемые скважинными датчиками. Это подробно описано в обзоре литературы, содержащемся в патенте США № 6294917. Кроме того, когда любые источники или датчики располагают на земной поверхности, существуют проблемы, связанные с приповерхностной неоднородностью. Примеры этих влияний на результаты наземных электромагнитных измерений можно найти для случая магнитотеллурических измерений в Torres-Verdin Carlos, and Bostick Francis X., 1992, "Principles of spatial surface electric field filtering in magnetotellurics: Electromagnetic array profiling (EMAP)", Geophysics, 57, 602-622, и для случая переходных электромагнитных измерений с использованием источника на грунте в Strack K.M., 1992, "Exploration with deep transient electromagnetics", Elsevier, Amsterdam, and Newman G.A., 1989, "Deep transient electromagnetic soundings with grounded source over near surface conductors": Geophys. J. Int., 98, 587-601. Поскольку приповерхностная неоднородность, а также промышленные конструкции, такие как трубопроводы, металлические ограждения и сооружения, могут влиять на результаты наземно-скважинных и скважинно-наземных измерений, способы исключения этих влияний будут способствовать повышению качества изображений.

Другой способ описан в патенте США № 6393363, в котором детализирован основанный на числовом моделировании способ коррекции данных, собранных в обсаженных стальными обсадными колоннами скважинах, предназначенный для получения «калиброванного» набора данных, свободного от влияний обсадной колонны. Однако этот способ основывается на априорном знании геологической структуры, окружающей скважины, и величина ошибки в калиброванных данных, которая вносится некорректными допущениями для модели, является неизвестной. Хотя способ отношений, изложенный в патенте США № 6294917, имеет недостаток, заключающийся в уменьшении отношения сигнал/помеха данных, которые используются для построения изображения, для него не делаются предположения относительно структуры, изображение которой пользователь пытается построить.

Поэтому желательно создать усовершенствованные систему и способ для снижения искажений, обусловленных приповерхностной неоднородностью, и исключения влияний стальной обсадной колонны в стволах скважин.

Краткое изложение сущности изобретения

Настоящее изобретение направлено на исключение указанных выше недостатков путем создания системы для обработки данных и последовательности действий при межскважинных, наземно-скважинных и скважинно-наземных измерениях, благодаря которым влияния стальной обсадной колонны будут снижены или даже исключены, а искажения, обусловленные приповерхностной неоднородностью, значительно снижены или даже полностью исключены. Последовательность действий при обработке содержит две части: 1) сокращение объема данных до инверсии, и 2) процедуру инверсии данных. Описаны отношения двух видов: на основе способа нормирования, в котором используют постоянное опорное местоположение излучателя и/или приемника для вычисления отношений для всех других комбинаций датчиков, и конфигурацию отношения данных при многочисленных удалениях. Это делается в дополнение к изложенному в патенте США № 6294917, который охватывает способы отношений, между тем как в этом раскрытии а) излагается подробная схема обработки/построения изображения, предназначенная для получения изображений электрического удельного сопротивления на основании отношений данных, и b) осуществляется распространение способа на наземно-скважинные и скважинно-наземные конфигурации.

Кроме того, согласно настоящему изобретению предложены системы и способы для получения характеристик коллектора, содержащие этапы нормирования данных о напряжениях, измеренных на момент излучателя, сортировку нормированных данных о напряжениях в профили общей точки приема, выполнение плотной повторной дискретизации местоположений излучателей с использованием общих положений для профилей общей точки приема, выполнение грубой повторной дискретизации данных на дискретных местоположениях излучателей, задание исходной модели для инверсии, взвешивание данных множителем, преобразование нормированных данных о напряжениях в отношения, вычисление изображения удельной проводимости с использованием способа инверсии отношений и проверку, что инверсия сошлась и изображение является геологически приемлемым.

Выше признаки и технические преимущества настоящего изобретения были изложены для того, чтобы подробное описание изобретения, которое следует ниже, могло быть лучше понято. Ниже будут описаны дополнительные признаки и преимущества изобретения, которые образуют предмет притязаний на изобретение.

Краткое описание чертежей

Приведенные выше и другие признаки и аспекты настоящего изобретения будут наилучшим образом поняты при обращении к нижеследующему подробному описанию конкретного осуществления изобретения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:

фиг.1А-1С - схематичные геометрии источник-приемник при регистрации;

фиг.2 - частичный упрощенный вид в плане системы электромагнитных измерений в соответствии с осуществлениями настоящего изобретения;

фиг.3 - общий вид геологического пласта, подвергаемого электромагнитному анализу в соответствии с осуществлениями настоящего изобретения;

фиг.4А и 4В - межскважинные геометрии, используемые для пояснения однократных и двойных отношений;

фиг.5 - блок-схема последовательности операций способа, выполняемого в соответствии с осуществлением настоящего изобретения;

фиг.6 - вид модели, используемой при исследовании чувствительности, результаты которого показаны на фиг.7 и 8;

фиг.7А и 7В - иллюстрации карт нормированной чувствительности для межскважинной конфигурации групп, показанной на фиг.6;

фиг.8А и 8В - иллюстрации карт нормированной чувствительности для наземно-скважинной конфигурации групп, выделенной на фиг.6;

фиг.9 - необработанные межскважинные данные в случае, когда скважина с приемниками обсажена стальной обсадной колонной (фиг.9А), и результаты применения способа двойных отношений при раздельном расположении излучателей и приемников (фиг.9В) к данным, показанным на фиг.9А;

фиг.10 - иллюстрация изображения, получающегося в результате инверсии данных отношений (фиг.10А), и иллюстрация изображения, получающегося в результате инверсии калиброванных на основе модели данных (фиг.10В); и

фиг.11А и 11В - остатки данных в процентах для изображений из фиг.10А и 10В, вычисленные так, как описано в данной заявке.

Подробное описание предпочтительных вариантов

воплощения изобретения

Изображенные на чертежах элементы необязательно показаны в масштабе.

Как показано на фиг.1А-1С, настоящее изобретение относится к межскважинным (фиг.1А), наземно-скважинным (фиг.1В) и скважинно-наземным (фиг.1С) электромагнитным исследованиям с построением изображений, в соответствии с которыми группу электрических или магнитных дипольных источников 20 возбуждают в буровой скважине, на земной поверхности или вблизи морского дна, а измерения магнитных и/или электрических полей выполняют приемниками 24 в другой буровой скважине, или на земной поверхности, или морском дне. Отметим, что буровая скважина может быть необсаженной, обсаженной непроводящей обсадной колонной-хвостовиком, например стекловолоконной, или обсаженной проводящим материалом, таким как сталь. Задача исследований заключается в неинтрузивном получении изображения удельного сопротивления пласта, включая местоположения резисторов, таких как содержащие углеводороды коллекторы, зоны для нагнетания газа и водоносные горизонты пресных вод, и проводников, например, создаваемых присутствием минерализованной воды, минерализованных зон и глинистых сланцев и глины. Эти изображения позволят получать характеристики углеводородных коллекторов и горизонтов грунтовых вод, предназначенные для определения местоположения оставшейся в пласте нефти после его обводнения, для контроля продуктивности коллектора, подземных вод и процесса нагнетания газа и для построения изображения проникновения минерализованной воды в водоносные горизонты.

На фиг.3 анализируемый геологический пласт 10 включает в себя одну или несколько буровых скважин 12а и 12b и коллектор ресурсов, представляющих интерес, в этом примере один или несколько коллекторов углеводородов показаны как 14а и 14b. Обычно по меньшей мере одна из буровых скважин 12а и 12b обсажена проводящей обсадной колонной-хвостовиком 16а и 16b. Оборудование, используемое для анализа геологического пласта, описано в патенте США № 6294917. Как показано на фиг.1, при анализе геологического пласта 10 можно также использовать излучатели и/или приемники на земной поверхности в дополнение к излучателям и/или приемникам, расположенным внутри буровых скважин.

Например, в другом варианте осуществления (на фиг.2) при определении характеристик геологических пластов с использованием единственной буровой скважины 212, имеющей проводящую обсадную колонну-хвостовик 216, расположенную в ней, излучатель 220 может быть расположен на поверхности геологического пласта, окружающего буровую скважину 212. Один или несколько приемников 224 расположены в буровой скважине 212. В такой конфигурации приемник можно располагать на различных местах внутри буровой скважины 212, например на Rj и Rj+1. Излучатель 220 перемещают на различные места по радиусу от оси буровой скважины 212. В качестве варианта места расположения излучателя могут находиться внутри буровой скважины 212, тогда как места расположения приемников могут находиться на поверхности пласта.

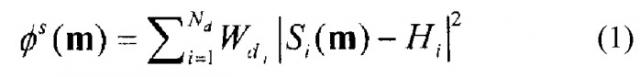

В настоящее время обработка межскважинных данных состоит из двух основных этапов. Первый этап включает в себя преобразование данных из измеренных напряжений в скважине со стальной обсадной колонной или в «необсаженной скважине» в магнитное поле, которое может быть измерено в необсаженной скважине. Этот этап включает в себя коррекцию на влияние геометрии скважин (более подробно поясняется ниже в процессе описания) и предусматривает использование исходной или геоэлектрической модели, описанной в патенте США № 6393363. Второй этап включает в себя «инверсию» калиброванных данных для получения двумерного (или трехмерного) изображения электрического удельного сопротивления. Один путь осуществления этой процедуры построения изображения заключается в использовании компьютерного алгоритма, которым численно минимизируется следующая функция стоимости:

где значения H i образуют вектор (Н) измеренных данных длиной N d; значения S i(m) представляют вектор (S(m)) числовых данных, вычисляемый с помощью алгоритма прямого моделирования, в котором учитывается двумерная или трехмерная геологическая структура; m является модельным вектором удельных сопротивлений на различных местах между скважинами и вокруг скважин, подлежащим восстановлению; W d представляет собой весовую матрицу данных, которая может включать в себя информацию о качестве данных в статистическом смысле. В случае электромагнитных данных зависимость между S(m) и m является нелинейной, и поэтому задача инверсии решается итерационно путем линеаризации относительно текущей модели и нахождения итерационно решения для обновленной модели. Один путь решения задачи заключается в использовании способа, какой изложен в Farquharson C.G. and Oldenburg D.W., "Non-linear inversion using general measures of data misfit and model structure", Geophys. J. Int., 134, 213-227, 1998, в соответствии с которым обновленную модель решают, используя выражение

где m p представляет собой обновленную модель, решенную на p-й итерации; m p-1 и S(m p-1) представляют собой данные модели и прогнозирования из предшествующей итерации; m ref является эталонной или априорной моделью, используемой для перехода по возможности ближе к истинной модели до начала процедуры инверсии; J является якобианом или матрицей чувствительности, которая связывает небольшие изменения в данных с небольшими изменениями параметров модели, то есть

где i представляет i-е значение данных прогнозирования, и q является q-м параметром модели; λW m представляет собой матрицу ограничений; Rd и Rm являются матрицей данных и модельной матрицей повторного взвешивания, все они вводятся для ограничения модели и функции стоимости, чтобы они имели определенные свойства, и являются второстепенными для способа отношений данных, описанного в этой заявке.

Отметим, что обычно алгоритм инверсии предназначен для итерационного численного определения модели, которая уменьшает норму, даваемую уравнением (1), от одной итерации к следующей. Итерационный процесс заканчивают, когда норма, определяемая уравнением (1), сходится или достигается заданное количество итераций. Для получения дополнительных конкретных сведений относительно способов инверсии см. Farquharson C.G., and Oldenburg D.W., "Non-linear inversion using general measures of data misfit and model structure", Geophys. J. Int., 134, 213-227, 1998, и Abubakar A., Habashy T.M., Druskin V.L., Alumbaugh D., Zhang P., Wilt M., Denaclara H., Nichols E., and Knizhnerman L., "A fast and rigorous 2.5D inversion algorithm for cross-well electromagnetic data", изложено на the 2005 Annual Meeting of the Society of Exploration Geophysicists, 2005.

Как изложено в патенте США № 6294917, а также в публикациях, указанных в патенте (например, Wu X., and Habashy T., "Influence of steel casings on electromagnetic signals", Geophysics, 59, 378-390, 1994; Uchida T., Lee K.H., and Wilt M., "Effect of a steel casing on crosshole EM measurements", изложено на the 1991 Annual Meeting of the Society of Exploration Geophysicists, 1991), в случае, когда данные собирают в межскважинном режиме, и при этом одна скважина, например скважина с приемниками, показанная на фиг.4А, обсажена проводящей обсадной колонной-хвостовиком, получающийся результат измерения является просто произведением комплексного коэффициента искажений, обусловленных влиянием обсадной колонны, и восстановленным откликом пласта, который мы хотим получить, то есть

где относится к измерению для i-го излучателя и k-го приемника на фиг.4А; представляет собой восстановленный отклик пласта, и является параметром искажений, обусловленных влиянием обсадной колонны, для положения k-го приемника. Аналогично этому, если обе скважины обсажены проводящими обсадными колоннами-хвостовиками, например, показанными на фиг.4В, выражение становится

где является параметром искажений, обусловленных влиянием обсадной колонны, связанным с положением i-го излучателя. Отметим, что в случае наземно-скважинных или скважинно-наземных измерений значения γ могут также представлять искажения, обусловленные структурой вблизи ствола скважины или поверхностной неоднородностью и промышленными конструкциями.

В патенте США № 6294917 изложен способ, в котором отношения измеренных данных вычисляют для исключения искажений, обусловленных влиянием обсадной колонны. Например, для исключения искажения, обусловленного влиянием обсадной колонны, вследствие проводящей обсадной колонны-хвостовика, окружающей k-й приемник на фиг.4А, можно вычислить отношение данных в двух точках, собранных при расположении излучателя на местах i и j излучателя, чтобы получить новый параметр - «однократное отношение». Очевидно, что это отношение имеет вид

Аналогичным образом, если обе обсадные колонны являются проводящими, как на фиг.4В, можно вычислить «двойное отношение», в котором четыре измерения при двух положениях излучателя и двух положениях приемника объединены в единственный параметр, который свободен от влияний обсадной колонны:

Хотя можно использовать любое сочетание данных, если только оно удовлетворяет уравнению (6) или (7), в настоящее время используют два конкретных типа отношений. В отношении «раздельного расположения излучателей и приемников» используют данные, собираемые при наличии излучателей и/или приемников, расположенных на постоянных опорных местах внутри двух скважин (или на поверхности), для нормирования всех других измерений. Например, на фиг.4А и 4В местоположение t0 излучателя и местоположение r0 приемника должны использоваться для нормирования всех точек данных, и поэтому значения j и l в уравнениях (6) и (7) являются постоянными. Вариант способа заключается в использовании всех возможных комбинаций излучателей и приемников для получения данных отношения. Поскольку этот процесс приводит к намного более высоким значениям отношения по сравнению с исходным набором данных, его называют представлением отношения «максимальных данных».

При учете этих отношений данные существенно изменяются и обращаются, и поэтому функция стоимости, данная в уравнении (1), должна измениться. В случае однократного отношения функция стоимости становится

где N R обозначает количество приемников; суммирование обозначает суммирование определенного набора пар (i,j) излучателей при фиксированном положения k-го приемника. Она будет называться функцией стоимости однократного отношения I. Отметим, что теперь веса данных основаны на оцененной помехе в отношениях, а не на исходных значениях данных. Аналогичным образом функция стоимости двойного отношения дается формулой

где символ обозначает суммирование по соответствующей комбинации излучателей и приемников, зависящей от того, используют ли представление раздельного расположения излучателей и приемников или отношения максимальных данных. Эта функция стоимости будет называться представляющей способ двойных отношений II, предназначенный для обращения данных. Дополнительный набор функций стоимости, предназначенный для использования при инверсии, описан ниже в разделе под названием «Варианты функций стоимости».

Одно дополнительное замечание заключается в том, что в дополнение к исключению коэффициентов искажений, обусловленных влиянием обсадной колонны, в способах отношений также исключаются калибровочные постоянные, которые являются необходимыми для преобразования измеряемых напряжений в электрические/магнитные поля. Поэтому отношение можно применять к исходным данным непосредственно, не подвергая измеренные напряжения процедуре калибровки с преобразованием их в электромагнитные поля.

После вычисления отношений их можно обратить, используя численные процедуры, кратко описанные выше и более подробно в Farquharson C.G., and Oldenburg D.W., "Non-linear inversion using general measures of data misfit and model structure", Geophys. J. Int., 134, 213-227, 1998, и Abubakar A., Habashy T.M., Druskin V.L., Alumbaugh D., Zhang P., Wilt M., Denaclara H., Nichols E., and Knizhnerman L., "A fast and rigorous 2.5D inversion algorithm for cross-well electromagnetic data", изложено на the 2005 Annual Meeting of the Society of Exploration Geophysicists, 2005.

Дополнительная сложность обусловлена тем, что вычисление матрицы Якоби является более трудоемким, поскольку данные состоят из отношений значений полей, а не из самих электромагнитных полей. Якобиан однократного отношения вычисляют, используя цепное правило, чтобы получить выражение

между тем как якобиан двойного отношения имеет форму

Отметим, что эти выражения содержат просто произведения вычисленных полей для различных комбинаций излучателей и приемников на элементы матрицы нормального якобиана, определяемые уравнением (3). Для повышения вычислительной эффективности нормальный якобиан может быть вычислен однажды и сохранен, а затем, как описано в уравнениях (10) и (11), алгебраически объединен с вычисленными значениями полей на приемниках. Это исключает необходимость заново много раз вычислять некоторые элементы матрицы нормального якобиана.

Варианты функций стоимости

Функции стоимости, определенные в уравнениях (8) и (9), получают непосредственно на основании самих отношений. Однако этими функционалами не может обеспечиваться в наибольшей степени робастный способ обращения данных. Поэтому разработаны дополнительные функции стоимости, которыми обеспечиваются различные характеристики в части устойчивости и робастности. Пусть нижние индексы i и j обозначают нумерацию излучателей, и нижние индексы k и l обозначают нумерацию приемников. N R является суммарным количеством приемников, и N S является суммарным количеством излучателей.

Однократное отношение

Используя однократное отношение, определенное в уравнении (6), неизвестные параметры модели обращают путем минимизации следующей функции стоимости:

Суммирование обозначает суммирование по всем парам (i,j) излучателей в случае фиксированного положения k-го приемника. Отметим, что при замене

на уравнение становится очень похожим на уравнение (8). Этот способ называется способом двойных отношений II.

Недостаток приведенной выше функции стоимости заключается в том, что при использовании отношения измеренных данных она усиливает действие помехи в данных. Вариант формы функции стоимости, при которой может снижаться действие помехи, дается выражением:

Этот способ называется способом однократного отношения III. Отметим, что при нормировании несоответствия данных на множитель влияние обсадной колонны на все данные, измеряемые на k-м приемнике, в действительности существенно уменьшается.

Двойное отношение

В этом случае, используя способ двойных отношений, неизвестные параметры модели обращают путем минимизации следующей функции стоимости:

Символ обозначает суммирование по всем парам излучатель-приемник. Этот способ называется способом двойных отношений II, в котором функция стоимости становится аналогичной приведенной в уравнении (9) при замене

на .

Недостаток приведенной выше функции стоимости заключается в том, что при использовании отношения измеренных данных она усиливает действие помехи в данных. Вариант формы функции стоимости, при которой может снижаться действие помехи, дается выражением:

где обозначает суммирование по всем парам (i,j) излучателей при фиксированной паре (k,l) приемников; обозначает суммирование по всем парам (k,l) приемников. Отметим, что при нормировании несоответствия данных на множитель влияние обсадной колонны на все данные, измеряемые на (k-1) паре приемников, в действительности существенно уменьшается. Этот способ называется способом двойных отношений III.

Теперь, когда исходная информация получена, определим последовательность действий при обработке данных, необходимую для получения изображений удельной проводимости на основании некалиброванных данных о напряжении, измеренных в межскважинной, наземно-скважинной или скважинно-наземной конфигурациях, которые содержат искажения, обусловленные влиянием проводящих обсадных колонн-хвостовиков или неоднородности вблизи датчиков. Блок-схема последовательности действий, иллюстрирующая способ согласно осуществлению настоящего изобретения, представлена на фиг.5.

На этапе 301 напряжение на соленоид приемника наводят магнитными полями, которые создают источником (петлей, соленоидом или электрическим диполем), возбуждаемым известным током I, взаимодействующим с исследуемой средой. Величина измеряемого наведенного магнитным полем напряжения зависит от момента излучателя, который является неизвестным, но линейно пропорциональным току (I). Для коррекции измеренных данных о напряжениях по отношению к постоянному моменту излучателя их необходимо нормировать на некоторое значение, которое отслеживает момент. Это может быть ток излучателя или некоторый результат другого измерения, который пропорционален моменту, такой как напряжение, создаваемое во вторичном соленоиде, который намотан вокруг излучающего соленоида, или результат измерения напряжения, выполняемого между точками на грунте, помещенными очень близко к источнику.

На этапе 302 нормированные напряжения сортируют в «сейсмограммы» или «профили» общей точки приема. Сейсмограмма (или профиль) общей точки приема состоит из результатов измерений, выполненных во время межскважинных электромагнитных исследований с фиксированным на заданной глубине приемником. Этот этап может использоваться в силу того, что, хотя приемники находятся на известном расстоянии (например, 5 м) друг от друга и расположены на дискретных местах, данные собирают почти непрерывно, в то время как в скважине с излучателями осуществляют каротаж, используя источник. При этой процедуре образуется намного больше положений источника, чем приемника. Кроме того, положение источника может немного изменяться от спуска к спуску вследствие изменений скорости каротажа, неточного позиционирования, растягивания кабеля и т.д., и поэтому действительные положения излучателя могут отличаться для каждого приемника. Отметим, что, когда источник находится на земной поверхности, этот этап может быть необязательным, поскольку в любой момент времени источник может быть повторно установлен точно на то же самое место.

На этапе 303 выполняют плотную повторную дискретизацию местоположений излучателей. Поскольку невозможно вычислить двойные отношения в случае, когда для каждого приемника имеются различные точки излучения, необходимо выполнить повторную дискретизацию/интерполяцию данных к общему набору местоположений излучателей. Это включает в себя сначала задание общего глубинного интервала излучателей для всех профилей общей точки приема. После этого определяют минимальный пространственный интервал дискретизации из всех профилей и используют для задания положений излучателей, которые будут использоваться для всех профилей; эти положения называются «глобальными» местоположениями излучателей. Последний этап заключается в использовании сплайнового метода для интерполяции данных из фактических мест измерений к глобальным местоположениям. В случае плотно дискретизированных местоположений излучателей, которые получаются, например, при межскважинных исследованиях, этой процедурой обработки вносится минимальное изменение в профили и в то же время обеспечивается общая группа излучателей для всех положений приемников. Отметим, что нет необходимости применять этот этап к наземно-скважинным исследованиям, когда источник и приемники развертывают на дискретных местах.

На этапе 304 из каждой сейсмограммы общей точки приема удаляют резко отклоняющиеся значения. Этот этап можно осуществлять либо вручную, либо используя реализуемый на компьютере алгоритм «удаления выбросов».

На этапе 305 выполняют грубую повторную дискретизацию данных на дискретных местоположениях излучателей. Это этап включает в себя выбор поднабора значений, которые были выведены из этапа 303, с использованием глубинного интервала между соседними точками излучения, который приблизительно равен минимальному используемому интервалу дискретизации приемников. Например, если в выходных данных из этапа 303 использован плотный интервал дискретизации 0,25 м и минимальное разнесение приемников составляет 2,5 м, то данные излучателя можно выбирать так, чтобы интервал дискретизации при грубой повторной дискретизации изменялся на каждой десятой точке данных, при этом излучатель будет выбираться через каждые 2,5 м.

На этапе 306 выполняют создание/задание исходной модели для инверсии. Если данные доступны только из двух скважин, то в течение этапа собирают межскважинные данные, при этом этап состоит из получения любой доступной геологической, петрофизической и геофизической информации из этих скважин, образования оценки электрической удельной проводимости в каждой точке пространства между скважинами и вокруг них. Если доступно большее количество данных, например данные из многочисленных скважин, сейсмические данные и т.д., то удельную проводимость оценивают для трехмерного объема. Эта «исходная модель» представляет наилучшую оценку удельной проводимости структуры до инверсии из межскважинных или наземно-скважинных данных, и ее можно получать, используя различные способы, начиная от простых способов, таких как интерполяция в поперечном направлении между каротажными диаграммами удельного сопротивления из двух скважин, и кончая сложными способами, такими как использование пакета программного обеспечения для геологического моделирования, например, такого как Petrel (www.slb.com/content/services/software/geo/petrel).

На этапе 307 применяют взвешивание данных. Можно использовать взвешивание данных различных видов. Чаще всего данные взвешивают посредством оцененной помехи в измерениях, которая обычно составляет несколько процентов максимальной измеренной амплитуды. Второй часто используемый способ заключается во взвешивании каждой точки данных посредством нескольких процентов амплитуды исходного сигнала.

На этапе 308 нормированные напряжения и/или вычисленные значения поля преобразуют в отношения. Например, чтобы понять, каким образом вычислить однократное отношение, используя данные поля, следует обратиться к фиг.4А, где приемник находится в обсаженной стальной колонной скважине, и излучатель находится в необсаженной скважине. Предположим, что приемник находится в положении, обозначенном "k", и возьмем отношение данных, собранных при нахождении излучателя в положении "i" и в положении "j". На основании уравнения (4) измеренные поля можно записать в виде произведения комплексного коэффициента искажений, обусловленных влиянием обсадной колонны, и восстановленного отклика пласта, то есть:

Для исключения фактора влияния обсадной колонны возьмем отношение двух полей:

Этим однократным отношением обеспечивается значение, которое теперь свободно от эффектов искажений, обусловленных обсадной колонной, и которое можно использовать для интерпретации. Аналогичным образом можно вычислить двукратное отношение полей.

На этапе 309 в зависимости от используемой функции стоимости вычисляют соответствующую форму матрицы Якоби. Первая задача в этом проекте заключается в вычислении якобиана J i,l;q, который получают для электромагнитных полей, где i представляет положение источника, l положение приемника и q параметр модели, который определяет чувствительность данных. Отметим, что J i,l;q вычисляют, используя метод «сопряженных уравнений», а пример способа вычисления этой матрицы для аналогичной схемы электромагнитной инверсии можно найти в Newman and Alumbaugh (1997). С учетом этих сведений общего характера якобиан из однократного отношения для функции стоимости, показанный в уравнении (3), имеет вид:

в случае уравнения (7) он будет:

и в случае функции стоимости, определенной уравнением (8), якобиан имеет вид:

В случае функции стоимости из способа двойных отношений, показанной в уравнении (4), якобиан имеет вид:

в случае показанной в уравнении (9), он будет:

и якобиан из уравнения (10) для функции стоимости будет:

На этапе 310 выполняют проверку способа, контролируя, что инверсия сошлась соответствующим образом, а получающееся изображение является геологически приемлемым. Меру несоответствия данных, которая представляет собой разность между обращенными данными поля и вычисленными характеристиками модели, используют для определения, насколько хорошо сошлась инверсия. Очевидно, что чем меньше несоответствие, тем лучше получающаяся модель может описать данные поля, хорошо, когда несоответствие данных близко к среднеквадратической оценке уровня помехи. Определение геологической приемлемости получающегося изображения является очень субъективным и в настоящее время включает в себя привлечение интерпретатора для оценки изображения с использованием его геологических, технических и других геофизических знаний, чтобы увидеть, имеют ли смысл результаты. Если ни один из этих показателей не удовлетворяется или только один удовлетворяется, пользователь может видоизменить исходную модель, геометрию скважины или взвешивание данных и повторить инверсию.

Пример моделирования и инверсии данных поля можно использовать для демонстрации этого изобретения. При моделировании исследовались две геометрии регистрации, межскважинная и наземно-скважинная конфигурации. Анализ включает в себя использование «карт чувствительности», которые снабжены графиком зависимости корня квадратного из основной диагонали матрицы JTJ от положения. Его можно представить себе в виде суммарной чувствительности в заданной точке области изображения, где суммирование производится по всем комбинациям излучатель-приемник, и он обеспечивает количественный способ оценивания, в какой мере конкретная геометрия группы является чувствительной к геологии в различных точках в пределах области изображения. В обоих из этих случаев предполагается, что геология является двумерной и является инвариантной по направлению, перпендикулярному к плоскости изображения. Кроме того, карты чувствительности сравнивают при выполнении стандартных процедур инверсии, когда обращают электромагнитные поля и получают карты способом инверсии отношений. Модель, используемая при этом исследовании чувствительности, показана на фиг.6. Отметим, что на ней отражены наземно-скважинная и межскважинная конфигурации.

На фиг.7А и 7В показаны карты чувствительности для обычной межскважинной инверсии (фиг.7А), а также для способа двойных отношений с использованием способа нормирования при раздельном расположении излучателей и приемников (фиг.7В). В случае двойного отношения при раздельном расположении излучателей и приемников точки излучения и приема, используемые в процессе нормирования, находятся на глубине 2300 м. Вертикальные белые полосы являются местоположениями буровых скважин, содержащих 31 источник (в правой буровой скважине) и 31 приемник (в левой буровой скважине). Кроме того, отметим, что шкала этих карт чувствительности изменяется от 0 до 0,6; максимальное значение составляет 1,0, но шкала в данном случае растянута для