Оптическое устройство

Иллюстрации

Показать всеОптическое устройство содержит катоптрический элемент, который преломляет входящий свет, распространяющийся от объекта в направлении первой оптической оси, в направлении второй оптической оси, электродвигатель, который приводит в движение оптический элемент, предусмотренный на второй оптической оси, и стереофонический микрофон, содержащий микрофон левого канала и микрофон правого канала, которые предусмотрены на стороне оптического устройства, противоположной электродвигателю относительно второй оптической оси при рассмотрении со стороны объекта и расположены в направлении, по существу, параллельном второй оптической оси. Технический результат - улучшение качества записи звука вследствие уменьшения шума от приводных узлов, которые приводят в движение оптические элементы. 3 з.п. ф-лы, 26 ил.

Реферат

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к технологии для оправы объектива с переменным фокусным расстоянием, которая меняет увеличение изображения посредством перемещения в направлении ее оптической оси между убранным (отведенным) положением и положением фотографирования изображения.

Описание предшествующего уровня техники

Среди устройств (приборов) для захвата изображения, таких как цифровые фотоаппараты, включающие в себя оправы объективов с переменным фокусным расстоянием, прибор, предложенный выложенным патентом Японии № 2009-122640, включает в себя для уменьшения его габаритов катоптрический элемент, такой как призма, которая направляет входящий свет, полученный через множество групп линз, на устройство захвата изображения посредством преломления входящего света в направлении, пересекающем входную оптическую ось, которая является первой оптической осью.

В вышеприведенном предложении свет, входящий через первую группу линз, предусмотренную в оправе объектива, преломляется к устройству захвата изображения в направлении второй оптической оси, которая, по существу, является перпендикулярной к первой оптической оси, посредством применения призмы или тому подобного, предусмотренной позади первой группы линз.

В устройстве, предложенном выложенным патентом Японии № 2009-122640, однако, являются необходимыми электродвигатели и прочее, которые приводят в движение оптические элементы, предусмотренные на первой и второй оптических осях, во время операции зуммирования. В таком случае, если операции трансфокации (зуммирования) и фокусировки одновременно выполняются, когда снимается фильм, качество записи звука может быть ухудшено. Именно поэтому также может быть зарегистрирован шум от множества приводных узлов.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение предлагает механизм, применяющийся в устройстве для захвата изображения, включающем в себя диоптрическую систему, при этом механизм препятствует ухудшению качества записи звука вследствие шума от приводных узлов, которые приводят в движение множество оптических элементов.

В соответствии с аспектом настоящего изобретения оптическое устройство включает в себя катоптрический элемент, который побуждает входящий свет, распространяющийся от объекта в направлении первой оптической оси, преломляться в направлении второй оптической оси, электродвигатель, который приводит в движение оптический элемент, предусмотренный на второй оптической оси, и стереофонический микрофон, включающий в себя микрофон левого канала и микрофон правого канала, которые предусмотрены на стороне оптического устройства, противоположной электродвигателю относительно второй оптической оси при рассмотрении со стороны объекта и расположены в направлении, по существу, параллельном второй оптической оси.

В вышеприведенном аспекте настоящего изобретения стереофонический микрофон может являться более удаленным от электродвигателя, чем основной конденсатор для стробоскопического освещения, при этом основной конденсатор предусмотрен на стороне, противоположной электродвигателю относительно второй оптической оси, таким образом, что продольное направление основного конденсатора является параллельным второй оптической оси.

Дополнительные признаки настоящего изобретения станут очевидными из нижеследующего описания иллюстративных вариантов осуществления со ссылкой на сопровождающие чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

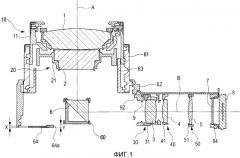

Фиг.1 представляет собой разрез иллюстративного устройства для захвата изображения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения с его оправой объектива в широкоугольном положении.

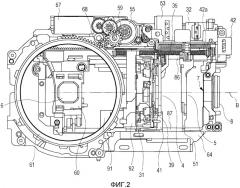

Фиг.2 представляет собой вид спереди устройства для захвата изображения, показанного на фиг.1, рассматриваемого со стороны объекта в направлении первой оптической оси.

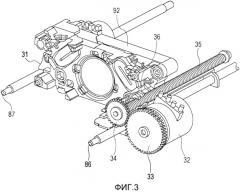

Фиг.3 представляет собой перспективный вид механизма, который приводит в движение третий линзовый узел.

Фиг.4 представляет собой перспективный вид диафрагмы/затвора.

Фиг.5 представляет собой перспективный вид с разнесением деталей диафрагмы/затвора.

Фиг.6 представляет собой разрез устройства для захвата изображения с его оправой объектива в телефотографическом положении.

Фиг.7 представляет собой вид спереди устройства для захвата изображения, показанного на фиг.6, рассматриваемого со стороны объекта в направлении первой оптической оси.

Фиг.8 представляет собой разрез устройства для захвата изображения с его оправой объектива в убранном (отведенном) положении.

Фиг.9 представляет собой вид спереди устройства для захвата изображения, показанного на фиг.8, рассматриваемого со стороны объекта в направлении первой оптической оси.

Фиг.10 представляет собой перспективный вид с частичным разнесением деталей механизма, который приводит в движение кулачковую оправу и призму.

Фиг.11 представляет собой вид сверху удерживающего элемента, который удерживает призму и часть приводного узла призмы.

Фиг.12 представляет собой развертку, иллюстрирующую внутреннюю сторону неподвижной оправы.

На фиг.13A-13C показаны фазовое соотношение между водилом призмы и зубчатым колесом задержки призмы и величина нагружения торсионной пружины.

Фиг.14 представляет собой перспективный вид с частичным вырезом механизма, который приводит в движение кулачковую оправу и призму.

Фиг.15 представляет собой вид сзади устройства для захвата изображения с его оправой объектива в отведенном положении.

Фиг.16 представляет собой разрез устройства для захвата изображения, взятого в направлении, перпендикулярном к второй оптической оси, с его оправой объектива в отведенном положении.

Фиг.17 представляет собой перспективный вид устройства для захвата изображения с его оправой объектива в отведенном положении и рассматриваемого со стороны объекта в направлении первой оптической оси.

Фиг.18 представляет собой перспективный вид устройства для захвата изображения, рассматриваемого со стороны фотографа в направлении первой оптической оси.

Фиг.19 представляет собой перспективный вид, иллюстрирующий часть оправы объектива в отведенном положении.

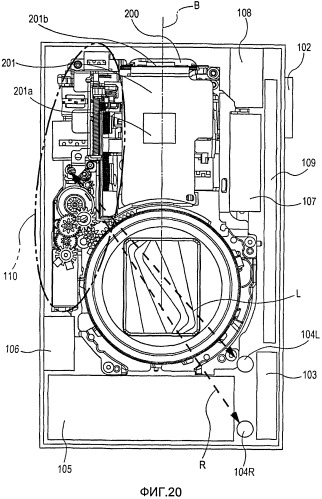

Фиг.20 представляет собой разрез устройства для захвата изображения, взятого в направлении, перпендикулярном к первой оптической оси, с его оправой объектива в убранном положении.

Фиг.21 представляет собой разрез, иллюстрирующий часть устройства для захвата изображения с его оправой объектива в отведенном положении.

Фиг.22 представляет собой перспективный вид, иллюстрирующий часть устройства для захвата изображения, включающую средство захвата изображения, рассматриваемое со стороны, противоположной стороне объекта, в направлении второй оптической оси.

Фиг.23 представляет собой перспективный вид, иллюстрирующий часть устройства для захвата изображения, включающую средство захвата изображения, рассматриваемое со стороны объекта в направлении второй оптической оси.

Фиг.24 представляет собой перспективный вид с разнесением деталей устройства для захвата изображения, иллюстрирующий устройство захвата изображения, сенсорную пластину и печатную плату захвата изображения, которые присоединяются к оправе объектива.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вариант осуществления настоящего изобретения теперь будет описан со ссылкой на сопровождающие чертежи.

Фиг.1 представляет собой разрез цифрового фотоаппарата в качестве иллюстративного устройства (прибора) для захвата изображения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения с его оправой объектива в широкоугольном положении. Фиг.2 представляет собой вид спереди цифрового фотоаппарата, показанного на фиг.1, рассматриваемого в направлении оптической оси первого линзового узла, т.е. оптической оси A. Оправа объектива представляет собой оправу объектива с переменным фокусным расстоянием, которая меняет увеличение изображения посредством перемещения в направлении ее оптической оси между убранным (отведенном) положением и положением фотографирования изображения.

Как показано на фиг.1 и 2, цифровой фотоаппарат (камера) в соответствии с вариантом осуществления включает в себя в качестве составных частей оправы объектива с переменным фокусным расстоянием первый линзовый узел 10, второй линзовый узел 20, призму 6, неподвижную оправу 62, кулачковую оправу 61, направляющую оправу 63 прямолинейного движения и зуммирующий корпус 64. Зуммирующий корпус 64 представляет собой иллюстративную раму для удерживания оправы объектива. На фиг.2 первый линзовый узел 10, второй линзовый узел 20, неподвижная оправа 62 и направляющая оправа 63 прямолинейного движения не показаны.

В первом линзовом узле 10 в качестве оптического элемента линза 1 первой группы удерживается оправой 11 линзы первой группы. Во втором линзовом узле 20 в качестве другого оптического элемента линза 2 второй группы удерживается оправой 21 линзы второй группы. Первый линзовый узел 10 и второй линзовый узел 20 являются подвижными вдоль оптической оси A. Свет, входящий через линзу 1 первой группы и линзу 2 второй группы, преломляется в направлении оптической оси B и направляется на плоскость изображения устройства 8 захвата изображения посредством призмы 6. Оптическая ось B пересекает оптическую ось A линзы 1 первой группы и линзы 2 второй группы под углом приблизительно 90°. Призма 6 удерживается удерживающим элементом 60 таким образом, чтобы быть подвижной вдоль оптической оси B. Оптическая ось A представляет собой иллюстративную первую оптическую ось в соответствии с настоящим изобретением, и оптическая ось B представляет собой иллюстративную вторую оптическую ось в соответствии с настоящим изобретением.

Цифровой фотоаппарат дополнительно включает в себя между призмой 6 и устройством 8 захвата изображения диафрагму/затвор 9, которая регулирует количество света, использующееся для формирования изображения, линзу 3 третьей группы, линзу 4 четвертой группы, линзу 5 пятой группы и оптический фильтр 7, которые предусмотрены в этом порядке от стороны призмы 6 к устройству 8 захвата изображения вдоль оптической оси B. Линза 3 третьей группы, линза 4 четвертой группы и линза 5 пятой группы представляют собой иллюстративные оптические элементы в соответствии с настоящим изобретением.

Диафрагма/затвор 9 прикреплена к несущей пластине 92 затвора. Линза 3 третьей группы удерживается несущей пластиной 31 третьей группы. Несущая пластина 31 третьей группы и несущая пластина 92 затвора объединены друг с другом с помощью винтов или тому подобного, посредством чего обеспечен третий линзовый узел 30. Когда третий линзовый узел 30 приводится в движение шаговым электродвигателем 32, третий линзовый узел 30 продвигается вперед или отводится назад вдоль оптической оси B. Таким образом, выполняется операция зуммирования.

Фиг.3 представляет собой перспективный вид механизма, который приводит в движение третий линзовый узел 30, т.е. оптический элемент. Как показано на фиг.3, шаговый электродвигатель 32 предусмотрен на его выходном вале с зубчатым колесом 33. Зубчатое колесо 33 зацепляется с зубчатым колесом 34, тем самым вращая винт 35 с увеличенной частотой вращения. Зубчатая рейка 36 предусмотрена на несущей пластине 31 третьей группы и зацепляется с винтом 35. Несущая пластина 31 третьей группы поддерживается и удерживается двумя направляющими валами 86 и 87, которые представляют собой направляющие элементы, проходящие параллельно оптической оси B. Таким образом, несущая пластина 31 третьей группы является подвижной вдоль оптической оси B. Следовательно, когда вращается винт 35, зубчатая рейка 36 перемещается посредством усилия, действующего на нее в направлении оптической оси B, и третий линзовый узел 30 перемещается вместе с зубчатой рейкой 36 в направлении оптической оси B.

Фиг.4 представляет собой перспективный вид диафрагмы/затвора 9. Фиг.5 представляет собой перспективный вид с разнесением деталей диафрагмы/затвора 9. Как показано на фиг.4 и 5, диафрагма/затвор 9 включает в себя множество лепестков 94 и 95, предусмотренных между несущей пластиной 92 затвора и закрывающим элементом 96 и выполненных для открывания и закрывания апертуры 96ap. Закрывающий элемент 96 предусмотрен со стороны несущей пластины 31 третьей группы. Закрывающий элемент 96 и несущая пластина 92 затвора прикреплены друг к другу с помощью винтов 97.

Шаговый электродвигатель 91 представляет собой исполнительный механизм, который приводит в движение множество лепестков 94 и 95 диафрагмы/затвора 9 для открывания и закрывания. Шаговый электродвигатель 91 предусмотрен на его вале электродвигателя с рычагом 93, проходящим в направлении, перпендикулярном к оси вала электродвигателя. Рычаг 93 имеет валы 93a и 93b на его двух соответствующих концах в направлении, в котором проходит рычаг 93.

Вал 93a установлен в дугообразное отверстие 92a, предусмотренное в несущей пластине 92 затвора, овальное отверстие 94a, предусмотренное в лепестке 94, и дугообразное отверстие 96a, предусмотренное в закрывающем элементе 96, таким образом, чтобы быть подвижным в дугообразных отверстиях 92a и 96a. Вал 93b установлен в дугообразное отверстие 92b, предусмотренное в несущей пластине 92 затвора, овальное отверстие 95a, предусмотренное в лепестке 95, и дугообразное отверстие 96b, предусмотренное в закрывающем элементе 96, таким образом, чтобы быть подвижным в дугообразных отверстиях 92b и 96b.

Когда шаговый электродвигатель 91 приведен в действие и рычаг 93 вращается, лепестки 94 и 95 перемещаются в противоположных направлениях. Посредством перемещения лепестков 94 и 95 назад и вперед апертура 96ap открывается и закрывается, осуществляя назначение в качестве диафрагмы, в которой количество света, использующееся для формирования изображения, регулируется посредством установки промежутка между лепестками 94 и 95, которые открывают и закрывают апертуру 96ap, и назначение в качестве затвора, в котором лепестки 94 и 95 перемещаются таким образом, что апертура 96ap, которая является открытой, закрывается.

Ссылаясь опять на фиг.1 и 2, линза 4 четвертой группы удерживается держателем 41 линзы четвертой группы, посредством чего обеспечен четвертый линзовый узел 40 в качестве оптического элемента. Четвертый линзовый узел 40 поддерживается и удерживается направляющими валами 86 и 87 таким образом, чтобы быть подвижным вдоль оптической оси B. Четвертый линзовый узел 40 прижимается по направлению к стороне объекта посредством пружины (не показана). Когда фотографируется изображение, четвертый линзовый узел 40 приводится в контакт со стопором (не показан) и, таким образом, становится неподвижным в положении, показанном на фиг.1 и 2.

Линза 5 пятой группы удерживается держателем 51 линзы пятой группы, посредством чего обеспечен пятый линзовый узел 50 в качестве оптического элемента. Пятый линзовый узел 50 поддерживается и удерживается направляющими валами 86 и 87 таким образом, чтобы быть подвижным вдоль оптической оси B. Операция зуммирования и операция фокусировки выполняются посредством приведения в действие шагового электродвигателя 42 и, соответственно, вращения винта 42a таким образом, чтобы побудить пятый линзовый узел 50 продвигаться вперед или отводиться назад вдоль оптической оси B. Оптический фильтр 7 имеет назначение в качестве фильтра нижних частот, который исключает свет, имеющий высокие пространственные частоты, и назначение исключения инфракрасного света.

Фиг.6 представляет собой разрез цифрового фотоаппарата с его оправой объектива в телефотографическом положении. Фиг.7 представляет собой вид спереди цифрового фотоаппарата, показанного на фиг.6, рассматриваемого в направлении оптической оси A. На фиг.7 первый линзовый узел 10, второй линзовый узел 20, неподвижная оправа 62 и направляющая оправа 63 прямолинейного движения не показаны.

Как показано на фиг.6 и 7, когда оправа объектива перемещается в телефотографическое положение, первый линзовый узел 10 продвигается вперед вдоль оптической оси A по направлению к стороне объекта, а второй линзовый узел 20 отводится назад вдоль оптической оси A и останавливается в положении рядом с призмой 6. Кроме того, третий линзовый узел 30 приводится в движение шаговым электродвигателем 32 таким образом, чтобы перемещаться вдоль оптической оси B по направлению к призме 6, и останавливается в положении рядом с призмой 6.

В вышеприведенном состоянии, как показано на фиг.7, шаговый электродвигатель 91, который приводит в движение лепестки 94 и 95 диафрагмы/затвора 9 для открывания и закрывания, находится под призмой 6 и проходит параллельно оптической оси B таким образом, что его положение в направлении оптической оси B совпадает с положением призмы 6, при этом полностью перекрывая призму 6. Четвертый линзовый узел 40 приводится в движение шаговым электродвигателем 42 таким образом, чтобы перемещаться вдоль оптической оси B по направлению к устройству 8 захвата изображения, и останавливается в положении рядом с устройством 8 захвата изображения.

Фиг.8 представляет собой разрез цифрового фотоаппарата с его оправой объектива в убранном (отведенном) положении. Фиг.9 представляет собой вид спереди цифрового фотоаппарата, показанного на фиг.8, рассматриваемого в направлении оптической оси A. Фиг.15 представляет собой вид сзади цифрового фотоаппарата с его оправой объектива в убранном положении. Фиг.16 представляет собой разрез цифрового фотоаппарата, взятый в направлении, перпендикулярном к оптической оси B, с его оправой объектива в убранном положении.

Как показано на фиг.8, 9 и 16, когда оправа объектива перемещается в убранное положение, призма 6, третий линзовый узел 30 и пятый линзовый узел 50 перемещаются вдоль оптической оси B по направлению к устройству 8 захвата изображения таким образом, чтобы не сталкиваться друг с другом. В этом перемещении четвертый линзовый узел 40 толкается по направлению к устройству 8 захвата изображения третьим линзовым узлом 30 в убранное положение, тем самым перемещаясь назад в убранное положение. Таким образом, размещающее пространство обеспечено позади второго линзового узла 20 и первого линзового узла 10.

Зуммирующий корпус 64 удерживает направляющие валы 86 и 87 и оптический фильтр 7. Как показано на фиг.15, направляющие валы 86 и 87 каждый проходит таким образом, что их один конец в осевом направлении достигает положения, перекрывающего оправу 21 линзы второй группы, предусмотренную в кулачковой оправе 61, при рассмотрении в направлении оптической оси A, а их другой конец в осевом направлении достигает положения, в котором удерживается оптический фильтр 7. Зуммирующий корпус 64 также удерживает неподвижную оправу 62 на его стороне объекта в направлении оптической оси A. Зуммирующий корпус 64 также удерживает цепь зубчатых колес, включенную в приводной механизм, отдельно описанный ниже.

На фиг.1 и 6 размер X обозначает наименьшую толщину задней стенки зуммирующего корпуса 64 в месте позади (сторона, противоположная стороне объекта) неподвижной оправы 62, кулачковой оправы 61 и призмы 6 в направлении оптической оси A, при этом призма 6 в этом состоянии находится в положении до перемещения к устройству 8 захвата изображения. Кроме того, размер Y обозначает расстояние от внешней поверхности (поверхности на стороне, противоположной стороне объекта) задней стенки зуммирующего корпуса 64 до удерживающего элемента 60, удерживающего призму 6. Учитывая наименьшую толщину зуммирующего корпуса 64, зазор от удерживающего элемента 60 и так далее, соотношение Y ≥ X сохраняется.

В настоящем варианте осуществления задняя стенка зуммирующего корпуса 64 имеет сквозное отверстие 64a, в которое второй линзовый узел 20 является убираемым в направлении оптической оси A. Следовательно, пространство для убирания, предусмотренное позади первого линзового узла 10 и второго линзового узла 20, когда удерживающий элемент 60, удерживающий призму 6, отводится назад к устройству 8 захвата изображения, объединено с пространством, соответствующим размеру Y и заданным сквозным отверстием 64a, посредством чего обеспечено размещающее пространство. Второй линзовый узел 20 и первый линзовый узел 10 отводятся назад вдоль оптической оси A и размещаются в размещающем пространстве.

Как показано на фиг.16, оправа 21 линзы второй группы имеет выемки 21a и 21b в виде канавок свободного пространства на ее участках, перекрывающих направляющие валы 86 и 87, с тем чтобы не сталкиваться с направляющими валами 86 и 87, когда второй линзовый узел 20 отводится назад вдоль оптической оси A.

Таким образом, когда оправа объектива находится в убранном состоянии, линза 2 второй группы размещена в положении между направляющими валами 86 и 87, причем ее поверхность R2 находится с задней стороны относительно направляющих валов 86 и 87 на размер Z в направлении оптической оси A.

В вышеприведенном состоянии, как показано на фиг.9, шаговый электродвигатель 91, который приводит в движение лепестки 94 и 95 диафрагмы/затвора 9 для открывания и закрывания, находится под призмой 6 и проходит параллельно оптической оси B таким образом, что его положение в направлении оптической оси B совпадает с положением призмы 6, при этом полностью перекрывая призму 6.

Неподвижная оправа 62, кулачковая оправа 61 и направляющая оправа 63 прямолинейного движения

Теперь будут описаны неподвижная оправа 62, кулачковая оправа 61 и направляющая оправа 63 прямолинейного движения. Фиг.19 представляет собой перспективный вид, иллюстрирующий часть оправы объектива в убранном положении. Неподвижная оправа 62 имеет на ее внутренней периферии множество кулачковых канавок 62a (см. фиг.12), с которыми соответствующие кулачковые стержни (не показаны), предусмотренные на внешней периферии кулачковой оправы 61, сцепляются кулачковым образом. Кулачковые канавки 62a предусмотрены, по существу, на равных интервалах в окружном направлении. Кулачковая оправа 61 имеет на ее внешней периферии зубчатый участок 61a, который зацепляется с ведущим зубчатым колесом 68, отдельно описанным ниже. Кулачковая оправа 61 приводится во вращение с помощью движущего усилия, передаваемого на нее от ведущего зубчатого колеса 68. Кулачковая оправа 61 также имеет выемки 61b и 61c (см. фиг.19) на ее стороне плоскости изображения (задней стороне) в направлении оптической оси A. В этом состоянии кулачковое воздействие, осуществляемое кулачковыми канавками 62a неподвижной оправы 62 и кулачковыми стержнями кулачковой оправы 61, побуждает кулачковую оправу 61 продвигаться вперед или отводиться назад вдоль оптической оси A. Кулачковая оправа 61, таким образом продвигаемая вперед и отводимая назад вдоль оптической оси A, также имеет на ее внутренней периферии кулачковую канавку первой группы и кулачковую канавку второй группы (не показаны).

Как описано выше, кулачковая оправа 61 имеет выемки 61b и 61c (см. фиг.19) на ее стороне плоскости изображения (задней стороне) в направлении оптической оси A. Следовательно, когда кулачковая оправа 61 перемещается из широкоугольного положения, показанного на фиг.1, к стороне плоскости изображения (задней стороне) в направлении оптической оси A, направляющие валы 86 и 87 продвигаются в выемки 61b и 61c соответственно. Таким образом, кулачковая оправа 61 является перемещаемой в убранное (отведенное) положение, показанное на фиг.8 и 19, без столкновения с направляющими валами 86 и 87.

Направляющая оправа 63 прямолинейного движения предусмотрена на внутренней периферийной стороне кулачковой оправы 61 и является подвижной в направлении оптической оси A вместе с кулачковой оправой 61. Направляющая оправа 63 прямолинейного движения в качестве направляющего элемента прямолинейного движения имеет выемки 63a и 63b (см. фиг.19) на ее стороне плоскости изображения (задней стороне) в направлении оптической оси A. Когда направляющая оправа 63 прямолинейного движения перемещается из широкоугольного положения, показанного на фиг.1, к стороне плоскости изображения (задней стороне) в направлении оптической оси A, направляющие валы 86 и 87 продвигаются в выемки 63a и 63b соответственно. Следовательно, направляющая оправа 63 прямолинейного движения является перемещаемой в убранное положение, показанное на фиг.8 и 19, без столкновения с направляющими валами 86 и 87. Первый линзовый узел 10 предусмотрен на внутренней периферийной стороне кулачковой оправы 61 и направляющей оправы 63 прямолинейного движения. Кулачковый стержень (не показан), предусмотренный на внешней периферии оправы 11 линзы первой группы первого линзового узла 10, сцепляется с кулачковой канавкой первой группы кулачковой оправы 61 кулачковым образом. Направляющая оправа 63 прямолинейного движения имеет на ее внешней периферии канавку прямолинейного движения (не показана), проходящую в направлении оптической оси A. Когда выступ (не показан), предусмотренный на внутренней периферии оправы 11 линзы первой группы, сцепляется с канавкой прямолинейного движения, вращение оправы 11 линзы первой группы вокруг оптической оси A прекращается.

Второй линзовый узел 20 предусмотрен на внутренней периферийной стороне направляющей оправы 63 прямолинейного движения. Во втором линзовом узле 20, как и в первом линзовом узле 10, кулачковый стержень (не показан), предусмотренный на оправе 21 линзы второй группы, сцепляется с кулачковой канавкой второй группы кулачковой оправы 61 кулачковым образом. Направляющая оправа 63 прямолинейного движения также имеет сквозную канавку (не показана), проходящую в направлении оптической оси A. Когда участок сцепления (не показан), предусмотренный у основания кулачкового стержня оправы 21 линзы второй группы, сцепляется со сквозной канавкой, перемещение оправы 21 линзы второй группы в направлении вращения прекращается.

Когда кулачковая оправа 61 вращается, кулачковое воздействие осуществляется кулачковой канавкой первой группы кулачковой оправы 61 и кулачковым стержнем оправы 11 линзы первой группы, посредством чего оправа 11 линзы первой группы продвигается вперед или отводится назад вдоль оптической оси A относительно кулачковой оправы 61 таким образом, что выступ оправы 11 линзы первой группы скользит вдоль канавки прямолинейного движения направляющей оправы 63 прямолинейного движения в направлении оптической оси A. Следовательно, когда кулачковая оправа 61 продвигается вперед или отводится назад вдоль оптической оси A относительно неподвижной оправы 62, оправа 11 линзы первой группы продвигается вперед или отводится назад вдоль оптической оси A относительно кулачковой оправы 61, и линза 1 первой группы перемещается между убранным положением и положением фотографирования изображения. Подобным образом линза 2 второй группы перемещается между убранным положением и положением фотографирования изображения.

Механизм, который приводит в движение кулачковую оправу 61 и призму 6

Ссылаясь теперь на фиг.10-14, будет описан механизм, который приводит в движение кулачковую оправу 61 и призму 6. Фиг.10 представляет собой перспективный вид с частичным разнесением деталей механизма, который приводит в движение кулачковую оправу 61 и призму 6.

На фиг.10 и 14 электродвигатель 67 убранного положения/широкоугольного положения (УШ) представляет собой приводной источник, который перемещает первый линзовый узел 10 и второй линзовый узел 20 между убранным положением и широкоугольным положением. Электродвигатель 53 телефотографического положения/широкоугольного положения (ТШ) представляет собой приводной источник, который перемещает первый линзовый узел 10 и второй линзовый узел 20 между телефотографическим положением и широкоугольным положением. Электродвигатель 67 УШ и электродвигатель 53 ТШ каждый предусмотрен таким образом, что их ось вала электродвигателя проходит в направлении оптической оси B, причем вал электродвигателя ориентирован к внутренней стороне в радиальном направлении кулачковой оправы 61. Электродвигатель 53 ТШ предусмотрен на стороне объекта относительно электродвигателя 67 УШ. Вал электродвигателя 67 УШ имеет червяк 52, напрессованный на него. Вал электродвигателя 53 ТШ имеет червяк 54, напрессованный на него.

Зуммирующее эпициклическое зубчатое колесо 55, зуммирующее зубчатое колесо-водило 56 и солнечное зубчатое колесо 57 предусмотрены между червяком 54 и червяком 52 соосно в направлении, параллельном оптической оси A, в этом порядке от стороны объекта (верхней стороны на фиг.10 и 14).

Солнечное зубчатое колесо 57 включает в себя три солнечных зубчатых колеса 57a-57c, которые являются прямозубыми цилиндрическими зубчатыми колесами. Зубчатое колесо 66b зацепляется с солнечным зубчатым колесом 57a, а также зацепляется с червяком 52, причем между ними помещено косозубое цилиндрическое зубчатое колесо 66a.

Зуммирующее зубчатое колесо-водило 56 включает в себя зубчатый участок 56a и три участка валов, выступающих от поверхности зубчатого участка 56a, обращенной к стороне объекта. Участки валов предусмотрены, по существу, на равных интервалах в окружном направлении и имеют соответствующие зуммирующие планетарные зубчатые колеса 58, поддерживающиеся с возможностью вращения на них. Зубчатый участок 56a зацепляется с прямозубым цилиндрическим зубчатым колесом 65a. Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо 65a зацепляется с червяком 54, причем между ними помещено косозубое цилиндрическое зубчатое колесо 65b. Зуммирующие планетарные зубчатые колеса 58 зацепляются с солнечным зубчатым колесом 57b. Зуммирующее эпициклическое зубчатое колесо 55 включает в себя зубчатое колесо 55a внутреннего зацепления и зубчатое колесо 55b внешнего зацепления. Зубчатое колесо 55a внутреннего зацепления зацепляется с зуммирующими планетарными зубчатыми колесами 58. Зубчатое колесо 55b внешнего зацепления зацепляется с промежуточным зубчатым колесом 59. Промежуточное зубчатое колесо 59 зацепляется с ведущим зубчатым колесом 68. Ведущее зубчатое колесо 68 зацепляется с зубчатым участком 61a кулачковой оправы 61.

Теперь будет описан приводной узел 80 призмы. Приводной узел 80 призмы предусмотрен под солнечным зубчатым колесом 57 и включает в себя водило 81 призмы, торсионную пружину 84 и зубчатое колесо 82 задержки призмы, которые предусмотрены в этом порядке от стороны объекта и соосно с солнечным зубчатым колесом 57. Зубчатое колесо 82 задержки призмы поддерживается с возможностью вращения на водиле 81 призмы.

Водило 81 призмы имеет три участка валов, выступающих на его поверхности, обращенной к стороне объекта. Участки валов предусмотрены, по существу, на равных интервалах в окружном направлении и имеют соответствующие планетарные зубчатые колеса 83 призмы, поддерживающиеся с возможностью вращения на них. Планетарные зубчатые колеса 83 призмы зацепляются с солнечным зубчатым колесом 57с и зубчатым колесом внутреннего зацепления, прикрепленным к несущей пластине зубчатого колеса (не показано).

Зубчатое колесо 82 задержки призмы зацепляется на его зубчатом участке с ведущим зубчатым колесом 85 призмы. Водило 81 призмы и зубчатое колесо 82 задержки призмы имеют соответствующие захватывающие участки 81b и 82b. Захватывающие участки 81b и 82b проходят по направлению друг к другу. Захватывающий участок 81b предусмотрен на внутренней стороне в радиальном направлении относительно захватывающего участка 82b (см. фиг.13A-13C).

Торсионная пружина 84 включает в себя спиральный участок и два ответвляющихся участка 84a и 84b, проходящих от двух концов в осевом направлении спирального участка к внешней стороне в радиальном направлении. Два ответвляющихся участка 84a и 84b захватываются захватывающим участком 82b зубчатого колеса 82 задержки призмы и захватывающим участком 81b водила 81 призмы соответственно. Во время сборки торсионная пружина 84 предварительно нагружается таким образом, что два ответвляющихся участка 84a и 84b захватываются соответствующими захватывающими участками 82b и 81b, которые ориентированы с совпадением по фазе относительно друг друга (см. фиг.13B).

В этом состоянии, когда водило 81 призмы вращается с зубчатым колесом 82 задержки призмы, имеющим возможность вращаться, водило 81 призмы, зубчатое колесо 82 задержки призмы и торсионная пружина 84 вместе вращаются. При этом, когда водило 81 призмы вращается с зубчатым колесом 82 задержки призмы, предохраненным от вращения, только водило 81 призмы вращается, а торсионная пружина 84 перегружается.

Удерживающий элемент 60 и часть приводного узла 80 призмы

Фиг.11 представляет собой вид сверху, иллюстрирующий удерживающий элемент 60, который удерживает призму 6 и часть приводного узла 80 призмы.

Как показано на фиг.11, удерживающий элемент 60 включает в себя участки 60a и 60b сцепления, которые подвижно сцепляются с двумя соответствующими направляющими валами 86 и 87 в качестве направляющих элементов, проходящих параллельно друг другу в направлении оптической оси B. Участок 60a сцепления имеет зубчатую рейку 60c. Зубчатая рейка 60c зацепляется с ведущим зубчатым колесом 85 призмы. Следовательно, когда ведущее зубчатое колесо 85 призмы вращается, удерживающий элемент 60 и призма 6 вместе продвигаются вперед или отводятся назад вдоль оптической оси B. Направляющие валы 86 и 87, с которыми сцепляется удерживающий элемент 60, проходят в кулачковую оправу 61 и направляющую оправу 63 прямолинейного движения при рассмотрении со стороны объекта оптической оси A. Именно поэтому в состоянии фотографирования изображения необходимо, чтобы призма 6 побуждала свет от объекта, перемещающийся в направлении оптической оси A, преломляться в направлении оптической оси B.

Операции кулачковой оправы 61 и призмы 6

Ссылаясь опять на фиг.10, будут описаны операции кулачковой оправы 61 и призмы 6.

Когда электродвигатель 67 УШ приведен в действие, при этом электродвигатель 53 ТШ остановлен, движущее усилие передается от электродвигателя 67 УШ на солнечное зубчатое колесо 57, посредством чего солнечное зубчатое колесо 57 вращается, тогда как зуммирующее зубчатое колесо-водило 56, соединенное с электродвигателем 53 ТШ, остановлено. Следовательно, зуммирующие планетарные зубчатые колеса 58 не подвергаются орбитальному вращению, а только вращаются на их соответствующих осях.

Например, предполагая, что солнечное зубчатое колесо 57b имеет девять зубьев, зуммирующие планетарные зубчатые колеса 58 каждое имеет десять зубьев и зубчатое колесо 55a внутреннего зацепления зуммирующего эпициклического зубчатого колеса 55 имеет тридцать зубьев, вращение солнечного зубчатого колеса 57 передается на зуммирующее эпициклическое зубчатое колесо 55 с пониженной скоростью в 1/3,33 от первоначальной. Вращение зубчатого колеса 55b внешнего зацепления передается на ведущее зубчатое колесо 68 через посредство промежуточного зубчатого колеса 59, и вращение ведущего зубчатого колеса 68 передается на зубчатый участок 61a кулачковой оправы 61, посредством чего кулачковая оправа 61 приводится во вращение.

Направление вращения зуммирующего эпициклического зубчатого колеса 55 является противоположным относительно направления вращения солнечного зубчатого колеса 57. В этом случае вращение солнечного зубчатого колеса 57 передается на водило 81 призмы через посредство планетарных зубчатых колес 83 призмы. Здесь, если удерживающий элемент 60 является подвижным в направлении оптической оси B, торсионная пружина 84 и зубчатое колесо 82 задержки призмы вращаются вместе с водилом 81 призмы, тем самым побуждая удерживающий элемент 60 продвигаться вперед или отводиться назад в направлении оптической оси B. При этом, если удерживающий элемент 60 предохранен от перемещения в направлении оптической оси B, зубчатое колесо 82 задержки призмы не имеет возможности вращаться. Следовательно, торсионная пружина 84 поглощает вращение водила 81 призмы, при этом перегружаясь.

Когда электродвигатель 53 ТШ приведен в действие, при этом электродвигатель 67 УШ остановлен, солнечное зубчатое колесо 57, соединенное с электродвигателем 67 УШ, остановлено, тогда как зуммирующее зубчатое колесо-водило 56, соединенное с электродвигателем 53 ТШ, вращается. Следовательно, зуммирующие планетарные зубчатые колеса 58 подвергаются орбитальному вращению, при этом вращаясь на их соответствующих осях. Например, предполагая, что солнечное зубчатое колесо 57b имеет