Способ комбинированного оттеснения рыб от водозабора в условиях прижимного гидродинамического потока

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к способу защиты водозаборов от попадания в них рыбы. Способ предусматривает отгораживание водозаборного окна двумя воздушно-пузырьковыми завесами. Для создания завес предусмотрены перфорированные трубопроводы и компрессоры. В районе воздушно-пузырьковых завес с помощью излучателей непрерывно формируют гидроакустические сигналы. Также предусмотрены два искусственных канала, по которым в открытую часть водоема отводится рыба, проникшая за воздушно-пузырьковые завесы. В районе водозаборного окна излучателем формируют распространяющиеся из воздуха под воду сигналы. Изобретение обеспечивает эффективную защиту водозабора от попадания в него рыбы. 9 ил.

Реферат

Изобретение относится к области биоакустики, в частности к управлению поведением рыб - вытеснению рыб: взрослых особей, имеющих развитую нервную систему, слуховые органы (внутреннее ухо, боковая линия и плавательный пузырь) и физически способных преодолевать интенсивный встречный поток воды на его скоростях в несколько (не менее двух) м/с, а также мальков рыб (размерный ряд ~от 5 до 50 мм), не имеющих развитой нервной системы, слуховых органов и физически способных непродолжительное время: несколько - не более двух - минут преодолевать встречный поток воды на его скоростях не более 0,1 м/с, из заданной водной акватории или (и) непосредственно от водозабора атомной электростанции, гидроэлектростанции, приливо-отливной электростанции и др., а также от систем мелиорации; от водозаборов систем подачи воды населению для питьевых, технических и бытовых целей; от водозаборов морских объектов: буровых и добывающих платформ и т.д., в условиях прижимного к водозабору гидродинамического потока, формируемого работающими водяными насосами или естественным течением в данной водной акватории.

Известен способ управления поведением рыб, основанный на формировании, усилении и излучении в сторону скопления рыб гидроакустических энергетических сигналов - сигналов, не имеющих информационное значение /Протасов В.Р., Поддубный А.Г., Пятницкий и др. Способ отпугивания рыб. // А.С. СССР №454878, 1974/.

К недостаткам данного способа относятся:

1. Низкая эффективность из-за невозможности формирования и излучения энергетических сигналов во всем диапазоне акустической чувствительности рыб: от единиц Гц до нескольких (не менее двух) кГц.

2. Быстрая адаптация рыб к однотипным энергетическим (искусственным - в относительно узком диапазоне частот) сигналам.

3. Невозможность акустического вытеснения мальков рыб, не имеющих развитой нервной системы и слуховых органов, особенно в условиях прижимного к водозаборному окну (ВЗО) гидродинамическому потоку и др.

Известен способ управления поведением рыб, основанный на формировании, усилении и излучении в сторону скопления рыб гидроакустических информационных сигналов - сигналов хищника /Богатырев П.Б., Пятницкий И.И., Протасов В.Р. Способ отпугивания рыб. // А.С. СССР №1118382, 1984/.

К недостаткам данного способа относятся:

1. Низкая эффективность из-за невозможности точной имитации информационных сигналов - сигналов хищника, в широком, от десятков Гц до десятков кГц, диапазоне частот.

2. Быстрая адаптация рыб к однотипным информационным (искусственным - в относительно узком диапазоне частот) сигналам.

3. Невозможность акустического вытеснения мальков рыб, не имеющих развитой нервной системы и слуховых органов, особенно в условиях прижимного к ВЗО гидродинамическому потоку и др.

Известен способ управления поведением рыб, основанный на формировании, усилении и излучении в сторону скопления рыб гидроакустических информационных сигналов - сигналов хищника в широком диапазоне частот, а также на формировании, усилении и излучении в сторону скопления рыб энергетических сигналов в широком диапазоне частот /Трусканов М.Д., Ионкин Н.Н., Кондратьев В.И. Применение звуковых полей в рыболовстве на внутренних водоемах. // Рыбное хозяйство. - М.: 1977, №11, с.65-66/.

К недостаткам данного способа относятся:

1. Недостаточная эффективность из-за невозможности точной имитации информационных сигналов - сигналов хищника в широком диапазоне частот: например, имитация его перемещения по водоему и др.

2. Относительно быстрая адаптация рыб ко всем искусственным сигналам.

3. Невозможность акустического вытеснения мальков рыб, не имеющих развитой нервной системы и слуховых органов и др.

Известен способ управления поведением рыб, основанный на создании непрерывной воздушно-пузырьковой завесы (ВПЗ) непосредственно в районе водозабора. С этой целью в придонной области водоема перед защищаемым водозабором формируют и испускают пузырьки воздуха диаметром 0,4-1,5 мм, поднимающиеся к поверхности и образующие ВПЗ. Для чего по дну водоема прокладывают воздушную магистраль с перфорацией (перфорированный коллектор), куда под давлением, создаваемым воздушным компрессором, подается воздух. При этом ВПЗ создает одновременно зрительное (рыба воспринимает ее как преграду), тактильное (механическое воздействие на тело рыбы) и акустическое (на органы слуха рыбы) отпугивающее воздействие /Кузнецов Ю.А. Влияние воздушных пузырьков на поведение рыбы. - Журнал «Рыбное хозяйство», 1969 г., №9, с 53-55/.

К недостаткам данного способа относятся:

1. Недостаточная эффективность, т.к. относительно крупные (диаметром 0,4-1,5 мм) пузырьки при всплытии охлопываются, проталкивая, при этом, часть плавающего на поверхности мусора к ВЗО, и акустическое отпугивание рыб возможно только в приповерхностном слое и на поверхности водоема.

2. Низкая эффективность, т.к. диапазон шумового воздействия относительно крупных пузырьков узок.

3. Невозможность акустического вытеснения мальков рыб, не имеющих развитой нервной системы и слуховых органов, особенно в условиях прижимного к ВЗО гидродинамическому потоку и др.

Известен способ защиты водозабора, и ВЗО, в частности, от водорослей, мелких водных биологических объектов (ВБО) и механических примесей, заключающийся в том, что за 30-50 м от ВЗО, имеющего горловину с защитной сеткой, вверх по течению на дне водоема прокладывают воздушную магистраль, заканчивающуюся перфорированным коллектором, воздух в которую подают от компрессора. За 30-50 м от ВЗО испускают пузырьки воздуха различного диаметра, поднимающиеся к поверхности, сносимые в сторону ВЗО течением воды и формирующие первый рубеж защиты ВЗО. Одновременно с этим с помощью первого гидроакустического излучателя, установленного на дне водоема в непосредственной близости от перфорированного коллектора, в сторону поверхности воды излучают интенсивные (с амплитудой звукового давления десятки-сотни кПа на расстоянии 1 м от излучателя) гидроакустические волны. Благодаря акустической кавитации в воде вокруг данного излучателя образуются мельчайшие (как минимум на порядок меньше, чем формируемые с помощью перфорированного коллектора) пузырьки воздуха, поднимающиеся к поверхности, сносимые в сторону ВЗО течением воды и образующие второй (из очень мелких пузырьков) рубеж защиты ВЗО. При этом обе ВПЗ не только создают зрительное, тактильное и акустическое отпугивающее воздействие на рыб, но и очищают воду от водорослей и механических примесей, поднимая их на горизонт выше ВЗО. Одновременно с этим с помощью второго и третьего гидроакустических излучателей, установленных на горловине приемной трубы ВЗО под углами ~45° вверх и вниз, излучают менее интенсивные (с амплитудой звукового давления десятки кПа на расстоянии 1 м от излучателя) гидроакустические волны, которые напрямую и опосредованно - через сформированных ранее за 30-50 м от ВЗО и движущихся по направлению к ВЗО двух ВПЗ), соответственно прижимают и поднимают над горловиной ВЗО движущиеся в потоки водоросли, мелкие ВБО и механические примеси. Одновременно с этим при помощи излучателя, установленного на горловине приемной трубы, навстречу движущемуся потоку воды излучают электромагнитные волны, которые коагулируют (укрупняют) мелкодисперсные механические примеси и дополнительно оттесняют от ВЗО водоросли, мелкие ВБО и механические примеси. В результате значительная часть водорослей, мелких ВБО и механических примесей не попадает в горловину ВЗО, а транспортируется сверху и снизу, а также слева и справа от ВЗО вниз по течению /Бахарев С.А. Патент РФ №2381181 от 9.7.2008 г./.

К недостаткам данного способа относятся:

1. Недостаточная эффективность, т.к. обе ВПЗ имеют недостаточную концентрацию, будучи сформированными за 30-5 Ом от ВЗО и сосредоточены по одному направлению - по течению воды. То есть разряженные пузырьки воздуха не обладают выраженным рыбоотпугивающими свойствами.

2. Низкая эффективность, т.к. интенсивность шумового воздействия на рыб пузырьками различного размера недостаточная.

3. Невозможность акустического вытеснения мальков рыб, не имеющих развитой нервной системы и слуховых органов, особенно в условиях прижимного к ВЗО гидродинамическому потоку и др.

Наиболее близкий к заявляемому относится способ, выбранный в качестве способа-прототипа, гидроакустического обнаружения и вытеснения в условиях прижимного гидродинамического потока ВБО от системы водозабора, заключающийся в том, что непосредственно на ВЗО осуществляют механическую защиту от рыб путем установки на нем металлической сетки с ячеями, исключающими проход мальков рыб. При этом для ее непрерывной очистки в режиме акустической кавитации от ВБО (мальков рыб и др.), водорослей и мелкого мусора, непосредственно на нее, по всей ее площади, периодически излучают интенсивные - с амплитудой звукового давления десятки кПа на расстоянии 1 м от излучателя, гидроакустические сигналы ультразвукового диапазона (УЗД) частот - выше 16-20 кГц, с помощью малогабаритного излучателя, установленного непосредственно на ВЗО сверху металлической сетки. Для гидроакустического вытеснения ВБО из области водной среды, непосредственно прилегающей к ВЗО, с помощью первой параметрической излучающей антенны (ПИА) формируют низкочастотную (НЧ) волну разностной частоты (ВРЧ), которая распространяется вдоль ВЗО, эффективно воздействует в диапазоне частот от 5 до 12 Гц на находящихся в этой зоне ВБО, вызывая резкие отрицательные изменения в функционировании их внутренних органов, нервной системы и клеток. Для гидроакустического вытеснения ВБО на дальнем - десятки - сотни метров от ВЗО, рубеже с помощью второй ПИА, установленной на одном конце рубежа, формируют НЧ ВРЧ, которая распространяется вдоль условной барьерной линии, эффективно воздействует в диапазоне частот от 5 до 12 Гц на находящиеся в этой зоне ВБО, вызывая резкие отрицательные изменения в функционировании их внутренних органов, нервной системы и клеток. Одновременно с этим осуществляют гидроакустическое обнаружение, классификацию, определение пространственных координат и параметров движения перемещающихся к ВЗО ВБО за счет размещения на противоположной стороне этого рубежа двух пространственно разнесенных параметрических приемных антенн (ППА), способных с высокой - единицы градусов, принимать НЧ гидроакустические сигналы, в том числе инфразвукового диапазона (ИЗД) частот - ниже 16-20 Гц. /Бахарев С.А. Способ гидроакустического обнаружения и вытеснения подводных пловцов и водных биологических объектов от системы водозабора атомной электростанции. - Патент РФ №2256196, заявка №2003122012 от 15.07.2003 г./.

К недостаткам способа-прототипа относятся

1. Недостаточная эффективность, т.к. все мальки рыб и другие малоподвижные ВБО, уже находящиеся вблизи ВЗО, увлекаемые скоростным - для них (более 0,1 м/с) - прижимным гидродинамическим потоком непроизвольно (даже на фоне болевого или отпугивающего эффекта) попадают в ВЗО.

2. Недостаточная эффективность, т.к. степень воздействия сигналов ИЗД частот (от 5 до 12 Гц) на различном удалении от первого ПИА, установленного в непосредственной близости от ВЗО, а также второго ПИА, установленного на дальнем (десятки-сотни метров от ВЗО), отличается по расстоянию (по длине базе ПИА), а также существенно зависит от глубины и рельефа дна водоема. В результате у рыб всегда есть места относительно комфортного прохода (рубежа или области водного пространства).

3. Недостаточная эффективность, т.к. для используют один тип воздействия - гидроакустические сигналы ИЗД частот в диапазоне от 5 до 12 Гц.

4. Сложность в реализации, т.к. одновременно решаются задачи обнаружения, классификации, определения пространственных координат и параметров движения ВБО к ВЗО.

5. Отсутствует возможность естественного и искусственного отвода рыб (особенно мальков) в безопасные для них части водного пространства и др.

Задача, которая решается изобретением, заключается в разработке способа, свободного от перечисленных выше недостатков.

Технический результат предложенного способа заключается в эффективном - не ниже 95%, последовательном - по условным рубежам водозабора: вход в канал, внутри канала и у ВЗО, оттеснении рыб (взрослых особей и мальков рыб) от водозабора и их отводе - через естественный и искусственные рыбоотводы, с использованием комбинации управляющих параметров (признаков): естественный и искусственные гидродинамические потоки, энергетические и биорезонансные гидроакустические сигналы, формируемые гидроакустическими излучателями, ВПЗ с гидроакустическими излучателями, создающие не только зрительное, тактильное и шумовое акустическое отпугивающее воздействие на рыб, но и сами выступающие в качестве бестелесных гидроакустических антенн, излучающих гармонические биорезонансные сигналы в диапазоне частот от 5 Гц до 12 Гц и широкополосные энергетические сигналы в диапазоне частот от 400-500 Гц до 16-20 кГц, при минимальных финансово-временных затратах.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе комбинированного оттеснения рыб от водозабора в условиях прижимного гидродинамического потока, заключающемся в механической защите ВЗО от рыб путем установки на нем металлической сетки, непрерывном излучении вблизи ВЗО интенсивных - с амплитудой звукового давления десятки кПа на расстоянии 1 м от излучателя, гидроакустических сигналов с помощью малогабаритного излучателя, направленном излучении двух интенсивных - с амплитудой звукового давления десятки-сотни кПа на расстоянии 1 м от излучателя, гидроакустических сигналов на близких частотах, их нелинейном взаимодействии между собой и формировании НЧ ВРЧ, которая на частотах от 5 до 12 Гц эффективно воздействует на внутренние органы, нервную систему и клетки рыб, вызывая болевые ощущения у них и вытесняя рыб из заданной части водного пространства, при этом увеличивают пропускную способность ВЗО по воде, одновременно уменьшая вероятность засорения механической сетки ВЗО мусором путем увеличения на 20-30% диаметра ячеек металлической сетки ВЗО, вместо периодического излучения гидроакустических сигналов ультразвукового диапазона (УЗД) частот - выше 16-20 кГц, непрерывно излучают широкополосные - от 400-500 Гц до 16-20 кГц, гидроакустические сигналы с помощью слабонаправленного ~60-90° широкополосного гидроакустического излучателя, установленного внутри ВЗО под металлической сеткой, дополнительно создают первую ВПЗ, с использованием первого компрессора и первого, более крупного - диаметр перфорации 0,5-1,0 мм, перфорированного трубопровода, уложенного на дно водоема поперек канала на противоположной от ВЗО стороне и параллельно естественному движению воды при скорости прижимного к водозабору гидродинамического потока, не превышающей 0,05-0,1 м/с и позволяющей малькам рыб беспрепятственно выйти из зоны прижимного гидродинамического потока и уйти в открытую часть водоема, реализовав таким образом естественный рыбоотвод, дополнительно создают вторую ВПЗ с использованием второго компрессора и второго, более мелкого - диаметр перфорации менее 0,5 мм, перфорированного трубопровода, уложенного на дно канала под углом в 15-30° с концевой частью на противоположной стороне в начале канала, при скорости прижимного к водозабору гидродинамического потока, не превышающей 0,2-0,3 м/с и позволяющей постепенно прижать мальков рыб к входу первого искусственного рыбоотвода, приемная горловина которого расположена на противоположной (с находящимся на ней вторым компрессором) стороне канала, и осуществить первый искусственный рыбоотвод, при этом обе ВПЗ создают одновременно зрительное, тактильное (механическое воздействие на кожную поверхность) и шумовое акустическое отпугивающее воздействие на рыб, формирование НЧ ВРЧ осуществляют не вблизи ВЗО, а вдоль второй ВПЗ, для формирования НЧ ВРЧ гидроакустические сигналы на близких частотах излучают в диапазоне частот максимальной акустической чувствительности взрослых особей рыб - до 2 кГц, частоты которых также близки к резонансной частоте пузырьков воздуха в сформированной второй ВПЗ, при этом ПИА установлена в районе концевой части второго перфорированного трубопровода, дополнительно непрерывно излучают широкополосные - от 400-500 Гц до 16-20 кГц, гидроакустические сигналы с помощью нескольких - не менее трех, ненаправленных крупногабаритных широкополосных гидроакустических излучателей, установленных вдоль линии второй ВПЗ на дне канала на одинаковом расстоянии друг от друга, при этом вся вторая ВПЗ, дополнительно к зрительному, тактильному, шумовому акустическому и биорезонансному воздействию НЧ ВРЧ в диапазоне частот от 5 до 12 Гц, становится бестелесной антенной, излучающей энергетические широкополосные гидроакустические сигналы, дополнительно непрерывно излучают широкополосные - от 400-500 Гц до 16-20 кГц, гидроакустические сигналы с помощью нескольких - не менее четырех, направленных крупногабаритных широкополосных гидроакустических излучателей, установленных вдоль линии первой ВПЗ на дне канала: два - на противоположных сторонах канала, два - в одной пространственной точке в центре канала и ориентированных в противоположные друг от друга стороны, при этом вся первая ВПЗ, дополнительно к зрительному, тактильному и шумовому акустическому воздействию, становится бестелесной антенной, излучающей широкополосные энергетические гидроакустические сигналы, дополнительно в районе ВЗО из воздуха под воду излучают сигналы в диапазоне частот от 5 Гц до 12 Гц, с помощью пневмоакустического излучателя (типа корабельный ревун «РВП-220М4»), дополнительно осуществляют второй искусственный рыбоотвод путем размещения приемной горловины второго рыбоотвода вблизи ВЗО, при этом в качестве гидроакустических энергетических сигналов для взрослых особей рыб используют: относительно резкие - в течение нескольких (не менее 7-8) десятков миллисекунд, многократные (не менее 7-8 раз) в течение относительно короткого (7-8 сек) интервала времени изменения частоты от минимальной до максимальной в диапазоне максимальной акустической чувствительности взрослых особей рыб: от 20 Гц до 2 кГц, относительно резкие - в течение нескольких (не более 7-8) десятков миллисекунд, многократные (не менее 7-8 раз) в течение относительно короткого (7-8 сек) интервала времени изменения уровня сигнала от нулевого до максимального - десятки кПа, во всем диапазоне максимальной акустической чувствительности взрослых особей рыб: от 20 Гц до 2 кГц, которые, по природе своего происхождения и назначению, непонятны взрослым особям рыб, и формируют у них чувство опасности, а также негативно воздействуют на органы восприятия акустических колебаний у взрослых особей рыб (боковая линия, внутреннее ухо и плавательный пузырь) и внутренние органы (желудок и др.); в качестве гидроакустических энергетических сигналов для мальков рыб используют: очень резкие (с высоким градиентом, крутым передним фронтом) - в течение нескольких (не более 2-3) десятков миллисекунд, многократные (не менее 7-8 раз) в течение короткого (3-4 сек) интервала времени изменения частоты от 400-500 Гц до 16-20 кГц; очень резкие (с высоким градиентом) - в течение нескольких (не более 2-3) десятков миллисекунд, многократные (не менее 7-8 раз) в течение короткого (2-3 сек) интервала времени изменения уровня сигнала от нулевого до максимального - десятки кПа, в диапазоне частот от 400-500 Гц до 16-20 кГц, которые, благодаря высоким градиентам, интегрально (в целом) негативно воздействуют на мальков рыб (как на единые биологические системы с не сформированными полностью внутренними органами и нервной системой); дополнительно для взрослых особей рыб и мальков формируют и излучают биорезонансные тональные сигналы в диапазоне частот от 5 Гц до 12 Гц в виде: прямых сигналов, формируемых пневмоакустическим излучателем (типа корабельный ревун «РВП-220М4») распространяющихся из воздуха под воду; в виде инфразвуковых сигналов разностных частот, образованных в результате нелинейного взаимодействии двух более (на порядок и выше) высокочастотных (ВЧ) сигналов, входящих в диапазон акустической чувствительности взрослых особей рыб, а также в виде модулирующих по амплитуде и фазе (частоте) сигналов несущих широкополосных (типа белый шум) сигналов в полосе частот от 20 Гц до 2 кГц, которые на биологическом уровне воздействуют на внутренние органы, нервную систему и клетки рыб; при этом уровень энергетических и биорезонансных сигналов, не менее чем на порядок превышает уровень окружающих шумов природного и техногенного происхождения, излучение энергетических и биорезонансных сигналов осуществляют по закону случайных чисел с помощью соответствующих гидроакустических и пневмоакустических излучателей.

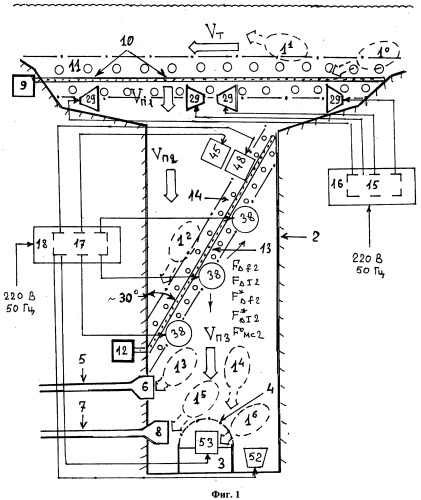

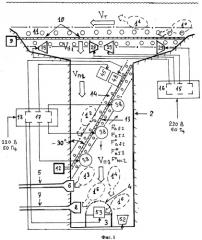

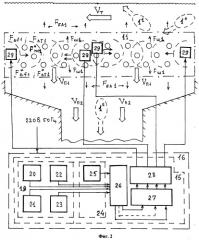

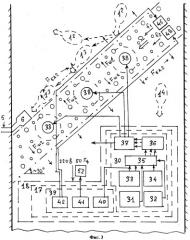

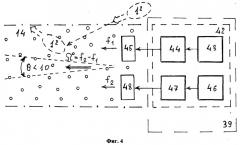

На фиг.1 - фиг.5 представлена структурная схема устройства, реализующего разработанный способ. При этом на фиг.1 иллюстрируется структурная схема устройства преимущественно к общему принципу реализации разработанного способа; на фиг.2 иллюстрируется структурная схема устройства преимущественно к принципу оттеснения рыб от первого комбинированного рубежа оттеснения (первая ВПЗ с направлеными гидроакустическими излучателями), перекрывающего для скопления рыб вход в канал и осуществляющего естественный рыбоотвод; на фиг.3 иллюстрируется структурная схема устройства преимущественно к принципу оттеснения оставшейся части скопления рыб от второго комбинированного рубежа оттеснения (вторая ВПЗ с ненаправленными гидроакустическими излучателями и ПИА) и направления их в первый искусственный рыбоотвод; на фиг.4 иллюстрируется структурная схема устройства преимущественно к принципу оттеснения оставшейся части скопления рыб с помощью блока параметрического формирования сигналов ИЗД частот, образованных в неоднородной водной среде в результате нелинейного взаимодействии двух сигналов звукового диапазона частот, входящих в диапазон акустической чувствительности взрослых особей рыб; на фиг.5 иллюстрируется структурная схема устройства преимущественно к принципу оттеснения от ВЗО оставшейся части скопления рыб с помощью блока излучения прямых сигналов ИЗД частот, распространяющихся из воздуха под воду.

На фиг.6 в виде соответствующих гистограмм иллюстрируются эффективности (Е, %) оттеснения рыб от водозабора в условиях прижимного гидродинамического потока на первом комбинированном рубеже оттеснения - первая ВПЗ, крупногабаритные направленные широкополосные гидроакустические излучатели, установленные на дне вдоль первой ВПЗ и естественный рыбоотвод. При этом цифрами обозначены: 1 и 5 - эффективности оттеснения взрослых особей рыб в ночное время, соответственно, с помощью первой ВПЗ и с помощью первого комбинированного рубежа оттеснения в целом; 2 и 6 - эффективности оттеснения взрослых особей рыб в дневное время, соответственно, с помощью первой ВПЗ и с помощью первого комбинированного рубежа оттеснения в целом; 3 и 7 - эффективности оттеснения мальков рыб в ночное время, соответственно, с помощью первой ВПЗ и с помощью первого комбинированного рубежа оттеснения в целом; 4 и 8 - эффективности оттеснения мальков рыб в дневное время, соответственно, с помощью первой ВПЗ и с помощью первого комбинированного рубежа оттеснения в целом.

На фиг.7 в виде соответствующих гистограмм иллюстрируются эффективности (Е, %) оттеснения рыб от водозабора в условиях прижимного гидродинамического потока на втором комбинированном рубеже оттеснения - вторая ВПЗ, крупногабаритные ненаправленные широкополосные гидроакустические излучатели, установленные на дне вдоль второй ВПЗ, установленная на дне вдоль второй ВПЗ ПИА, а также первый искусственный рыбоотвод. При этом цифрами обозначены: 1 и 5 - эффективности оттеснения взрослых особей рыб в ночное время, соответственно, с помощью второй ВПЗ (с учетом уже оттесненной рыбы первой ВПЗ) и с помощью второго комбинированного рубежа оттеснения в целом (с учетом уже оттесненной рыбы первым комбинированным рубежом оттеснения); 2 и 6 - эффективности оттеснения взрослых особей рыб в дневное время, соответственно, с помощью второй ВПЗ (с учетом уже оттесненной рыбы первой ВПЗ) и с помощью второго комбинированного рубежа оттеснения в целом (с учетом уже оттесненной рыбы первым комбинированным рубежом оттеснения); 3 и 7 - эффективности оттеснения мальков рыб в ночное время, соответственно, с помощью второй ВПЗ (с учетом уже оттесненных мальков рыб первой ВПЗ) и с помощью второго комбинированного рубежа оттеснения в целом (с учетом уже оттесненных мальков рыб первым комбинированным рубежом оттеснения); 4 и 8 - эффективности оттеснения мальков рыб в дневное время, соответственно, с помощью второй ВПЗ (с учетом уже оттесненных мальков рыб первой ВПЗ) и с помощью второго комбинированного рубежа оттеснения в целом (с учетом уже оттесненных мальков рыб первым комбинированным рубежом оттеснения).

На фиг.8 в виде соответствующих гистограмм иллюстрируются эффективности (Е, %) оттеснения рыб от водозабора в условиях прижимного гидродинамического потока на третьем комбинированном рубеже оттеснения - пневмоакустический излучатель, установленный над ВЗО, малогабаритный слабонаправленный широкополосный гидроакустический излучатель, установленный внутри ВЗО и второй искусственный рыбоотвод. При этом цифрами обозначены: 1 и 5 - эффективности оттеснения взрослых особей рыб в ночное время, соответственно, на входе и выходе третьего комбинированного рубежа оттеснения; 2 и 6 - эффективности оттеснения взрослых особей рыб в дневное время, соответственно, на входе и выходе третьего комбинированного рубежа оттеснения; 3 и 7 - эффективности оттеснения мальков рыб в ночное время, соответственно, на входе и выходе третьего комбинированного рубежа оттеснения; 2 и 6 - эффективности оттеснения мальков рыб в дневное время, соответственно, на входе и выходе третьего комбинированного рубежа оттеснения.

На фиг.9 в виде соответствующих кривых, обозначенных цифрами от 1 до 3, иллюстрируются эффективности (Е, %) оттеснения рыб от полупромышленного ВЗО диаметром 1 м с искусственным рыбоотводом в течение 24 часов (Т) в условиях прижимного гидродинамического потока со скоростью 0,25 м/с: 1 - отдельно с помощью ВПЗ, сформированной из пузырьков воздуха различного (менее и более 0,5 мм) диаметра, 2 - отдельно с помощью слабонаправленного малогабаритного широкополосного гидроакустического излучателя, установленного внутри полупромышленного ВЗО под сеткой, 3 - при совместном применении ВПЗ и слабонаправленного малогабаритного широкополосного гидроакустического излучателя.

Устройство содержит (фиг.1 - фиг.5): скопление рыб (1), в том числе мальков (размер тела - от 5 до 50 мм) - объект комбинированного оттеснения: 10 - находящееся в естественном водоеме (в реке и т.д.) и подходящее к первому комбинированному рубежу оттеснения; 11 - часть скопления рыб, не проникшая через первый комбинированный рубеж оттеснения и отведенная естественным рыбоотводом (течением реки и т.д.); 12 - часть скопления рыб, проникшая через первый комбинированный рубеж оттеснения и подошедшая ко второму рубежу; 13 - часть скопления рыб, не проникшая через второй комбинированный рубеж оттеснения и отведенная в первый искусственный рыбоотвод; 14 - часть скопления рыб, проникшая через второй комбинированный рубеж оттеснения и подошедшая к ВЗО; 15 - часть скопления рыб, не проникшая в ВЗО и отведенная во второй искусственный рыбоотвод; 15 - часть скопления рыб, проникшая в ВЗО и погибшая там; (2) - канал, в котором формируется прижимной к ВЗО (3) с металлической сеткой (4), гидродинамический поток воды; первый искусственный рыбоотвод (5) с приемной горловиной (6) и второй искусственный рыбоотвод (7) с приемной горловиной (8); последовательно механически соединенные: первый компрессор (9) с повышенной производительностью и первый перфорированный трубопровода (10) с диаметром перфорации 0,5-1,0 мм (исключающей засорение отверстий водорослями и др.), уложенный на дно водоема поперек начала канала (2) и выше его (мористее) на противоположной от ВЗО (3) стороне и параллельно естественному движению воды в реке, формирующие первую ВПЗ (11) - область водной среды не только с гидрофизическими характеристиками (газосодержание, скорость звука, нелинейность и др.), резко отличающимися от фоновых характеристик, но и оказывающая на рыб зрительное, тактильное и шумовое акустическое воздействие на частоте Fш1; последовательно механически соединенные: второй компрессор (12) и второй перфорированный трубопровод (13) с диаметром перфорации менее 0,5 мм (формирующий отличный от первого перфорированного трубопровода спектр акустических шумов и создающий наиболее благоприятные условия для формирования НЧ ВРЧ), уложенный на дно канала (2) под углом (направлением, пеленгом) в 15-30° с концевой частью на противоположной месту установке второго компрессора (12) стороне канала (2), формирующие вторую ВПЗ (14) - область водной среды не только с гидрофизическими характеристиками, резко отличающимися от фоновых характеристик, но и оказывающая на рыб зрительное, тактильное и шумовое акустическое воздействие на частоте Fш2.

Устройство также содержит первый электронный тракт (15), размещенный в первом техническом помещении (16), установленном на противоположной (местам установки обоих компрессоров и обоих искусственных рыбоотводов) стороне канала (2) и второй электронный тракт (17), размещенный во втором техническом помещении (18).

При этом первый электронный тракт (15) содержит: первый канал (19) гидроакустических энергетических сигналов, который в свою очередь включает в себя: первый блок (20) резкого изменения частоты FΔf1 для взрослых особей рыб (от минимальной до максимальной в диапазоне максимальной акустической чувствительности взрослых особей рыб: от 20 ГЦ до 2 кГц), первый блок (21) резкого изменения уровня FΔI1 сигнала (от нулевого до максимального - десятки кПа, во всем диапазоне максимальной акустической чувствительности взрослых особей рыб: от 20 Гц до 2 кГц), первый блок (22) очень резкого изменения частоты F*Δf1 для мальков рыб (от 400-500 Гц до 16-20 кГц), первый блок (23) очень резкого изменения уровня сигнала F*ΔI1 для мальков рыб (от нулевого до максимального - десятки кПа, в диапазоне частот от 400-500 Гц до 16-20 кГц); первый канал (24) гидроакустических биорезонансных тональных (гармонических) сигналов в диапазоне частот от 5 Гц до 12 Гц, который в свою очередь содержит первый блок (25) амплитудо-фазомодулированных сигналов F0 мс1 (модулирующие - гармонические сигналы в диапазоне частот от 5 Гц до 12 Гц, несущие - широкополосные сигналы во всем диапазоне максимальной акустической чувствительности взрослых особей рыб: от 20 Гц до 2 кГц); первую электронно-вычислительную (26) машину (ЭВМ), входы которой соединены с выходами блоков: (20), (21), (22), (23) и (25), а выход первой ЭВМ (26) соединен с входом первого многоканального - по числу направленных гидроакустических излучателей, усилителя мощности (27) и первый многоканальный коммутатор (28), являющийся выходом первого электронного тракта (15) и параллельно соединенный с несколькими - по числу каналов первого многоканального усилителя мощности (27), идентичными друг другу направленными крупногабаритными широкополосными гидроакустическими излучателями (29), установленными вдоль линии первой ВПЗ (11) на дне. При этом к первому техническому помещению (16) подведено электрическое питание 220 В 50 Гц.

При этом второй электронный тракт (17) содержит: второй канал (30) гидроакустических энергетических сигналов, который в свою очередь включает в себя: второй блок (31) резкого изменения частоты FΔI2 для взрослых особей рыб, второй блок (32) резкого изменения уровня сигнала F*ΔI2 для взрослых особей рыб, второй блок (33) очень резкого изменения частоты F*Δf2 для мальков рыб, второй блок (34) очень резкого изменения уровня сигнала F*Δ12 для мальков рыб; вторую ЭВМ (35), входы которой соединены с выходами блоков: (31), (32), (33), (34) и (40), а выход второй ЭВМ (35) соединен с входом второго многоканального - по числу ненаправленных гидроакустических излучателей, усилителя мощности (36) и второго многоканального коммутатора (37), являющегося выходом второго канала (30) гидроакустических энергетических сигналов второго электронного тракта (17) и параллельно соединенного с несколькими - по числу каналов второго многоканального усилителя мощности (36), идентичными друг другу ненаправленными крупногабаритными широкополосными гидроакустическими излучателями (38), установленными вдоль линии второй ВПЗ (14) на дне; второй канал (39) гидроакустических биорезонансных тональных (гармонических) сигналов в диапазоне частот от 5 Гц до 12 Гц, который в свою очередь содержит: второй блок (40) амплитудо-фазомодулированных сигналов F0 мс2 (модулирующие - гармонические сигналы в диапазоне частот от 5 Гц до 12 Гц, несущие - широкополосные сигналы во всем диапазоне максимальной акустической чувствительности взрослых особей рыб: от 20 Гц до 2 кГц); блок (41) прямых сигналов ИЗД частот F0 изд, формируемых пневмоакустическим излучателем и распространяющихся из воздуха под воду, блок (42) параметрического формирования сигналов ИЗД частот, образованных в неоднородной (содержащей пузырьки воздуха и др.) водной среде в результате нелинейного взаимодействии двух ВЧ сигналов, входящих в диапазон акустической чувствительности взрослых особей рыб. При этом выход блока (40) соединен с соответствующим входом второй ЭВМ (35), а ко второму техническому помещению (18) подведено электрическое питание 220 В 50 Гц.

В свою очередь блок (42) параметрического формирования и излучения сигналов ИЗД частот - НЧ ВРЧ Ω0 содержит: параллельно-последовательно электрически соединенные: первый генератор (43) звуковых сигналов на частоте f1, первый усилитель мощности (44) звуковых сигналов и первый направленный излучатель (45) звуковых сигналов на частоте f1, а также второй генератор (46) звуковых сигналов на частоте f2, второй усилитель мощности (47) звуковых сигналов и второй направленный излучатель (48) звуковых сигналов на частоте f2; блок (41) прямых сигналов ИЗД частот F0 изд, распространяющихся из воздуха под воду, содержит последовательно функционально соединенные: третий компрессор (49), резервуар (50) для воздуха, ресивер (51) и пнемоакустический излучатель (52), установленный над ВЗО (3) и ориентированный к поверхности воды под углом φ не более 12°.

Устройство также содержит малогабаритный слабонаправленный широкополосный гидроакустический излучатель (53) сигналов: F*Δf3; F*ΔI3 и F°мс3, установленный внутри ВЗО (3) под металлической сеткой (4), вход которого соединен с выходом второго многоканального коммутатора (37) второго канала (30) гидроакустических энергетических сигналов второго электронного тракта (17).

Устройство функционирует следующим образом (фиг.1 - фиг.5).

В естественном водоеме (в реке и т.д.), имеющем течение со скоростью VТ, движется скопление рыб (10), в том числе мальков (размер тела ~ от 5 до 50 мм). Подходя к траверзу (кратчайшее расстояние на входе в канал между его сторонами) водозабора, в котором формируют прижимной к ВЗО (3) гидродинамический поток воды, скопление рыб (1°) изменяет (в поисках пищи, из-за бокового гидродинамического потока воды и т.д.) траекторию своего движения и заходит в приканальную область водоема, где скорость прижимного гидродинамического потока VП1 не превышает 0,05-0,1 м/с и сформирован первый комбинированный (ВПЗ и направленные гидроакустические излучатели, установленные вдоль линии ВПЗ) рубеж оттеснения рыб от водозабора. При этом с помощью последовательно механически соединенных: первого компрессора (9) с повышенной производительностью (обусловленной большой протяженностью рубежа - длиной первого перфорированного трубопровода и относительно большим диаметром отверстий перфорации), первого перфорированного трубопровода (10) с диаметром перфорации 0,5-1,0 мм (что исключает засорение отверстий водорослями и др.), уложенного на дно водоема поперек канала (2) и выше траверза (с тем, чтобы пузырьки воздуха из сформированной первой ВПЗ, под действием прижимного к водозабору гидродинамического потока двигались внутр