Оптический рефлектометр

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике подводно-кабельной связи, и может быть использовано в подводно-кабельных волоконно-оптических системах связи. За счет определения изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции оптического волокна обеспечивается нахождение распределения поляризационной модовой дисперсии вдоль волоконно-оптической линий передачи и локализация проблемных участков. 1 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относиться к области электрорадиотехники, а именно к технике подводно-кабельной связи, и может быть использована в подводно-кабельных волоконно-оптических системах связи ВМФ.

Увеличение скорости передачи в оптическом канале до уровня 10 Гбит/с и выше приводит к тому, что одним из основных факторов, ограничивающих работоспособность волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), становиться поляризационная модовая дисперсия (ПМД). Актуальной задачей при этом является локализация проблемных сегментов ВОЛП с повышенным уровнем ПМД с целью последующей модернизации линейно-кабельных сооружений. Для решения подобных задач предлагается использовать поляризационный оптический рефлектометр. Отличительной особенностью этого прибора является измерение линейной вариации длительности зондирующих импульсов.

В настоящее время поляризационная модовая дисперсия оптических волокон (ОВ) является одним из основных факторов, ограничивающих протяженность регенерационных участков ВОЛП и скорость передачи информации в оптическом кабеле. Для оценки максимальной протяженности регенерационного участка L, ограниченного ПМД, может быть использована формула

L = 10 4 ( B ⋅ D P M D ) 2

где В - скорость передачи в оптическом канале, Гбит/с;

PPMD - коэффициент ПМД, п с / к м .

С учетом того, что на регенерационных участках действующих ВОЛП могут существовать ОВ с повышенным уровнем ПМД, то протяженность регенерационного участка может быть ограничена даже при скорости передачи 10 Гбит/с.

Величина ПМД на ВОЛП носит случайный характер и зависит не только от качества производства ОВ и ОК, но и от условий прокладки, внешних температурных воздействий в процессе эксплуатации. Исследования на ВОЛП, введенных в эксплуатацию, показали, что основной вклад в результирующее значение ПМД линии передачи, как правило, вносят отдельные участки с повышенным уровнем ПМД, на которых ОК подвергается либо внешним воздействиям, либо из-за включенных модулей компенсации дисперсии и т.п. Отсюда следует актуальность задачи локализации участков ВОЛП, характеризующихся повышенными значениями ПМД ОВ.

Существует ряд способов, методов и устройств измерения ПМД: метод анализа собственных значений матрицы Джонса; метод сферы Пуанкаре; метод фиксированного анализатора (метод сканирования длин волн); интерферометрический способ. Известные устройства представляют собой оптический рефлектометр состоящий из генератора импульсов, оптического поляризатора и блока анализа, при этом рефлектометр подключен к оптическому волокну через поляризатор.

1. Galtarossa A., Menyuk С.R. Polarization Mode Dispersion // Springer Science. - 2005. - 296 p.

2. Rojers A. Polarization in optifl fibers // Artech House. - 2008. - 273 p.

К основным недостаткам перечисленных методов и устройств следует отнести: необходимость размещения источника излучения и анализатора ПМД на двух сторонах тестируемой линии; возможность измерения только суммарного значения ПМД на линии; кроме того, применяемое для этого оборудование не только достаточно дорогое но и, как правило, не всегда удобно для работы в корабельных и полевых условиях.

Целью изобретения является нахождения распределения поляризационной модовой дисперсии вдоль волоконно-оптической линий передачи и локализация проблемных участков.

Поставленная цель достигается тем, что в оптический рефлектометр, состоящий из генератора импульсов, оптического поляризатора и блока анализа, при этом рефлектометр подключен к оптическому волокну через поляризатор, дополнительно введены: лазерный диод, оптический циркулятор и фотоприемное устройство, а генератор импульсов последовательно соединен с оптическим циркулятором оптическим поляризатором, фотоприемным устройством и блоком анализа, причем оптический циркулятор соединен с волоконно-оптическим кабелем, а реализация рефлектометра основывается на определении изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции оптического волокна.

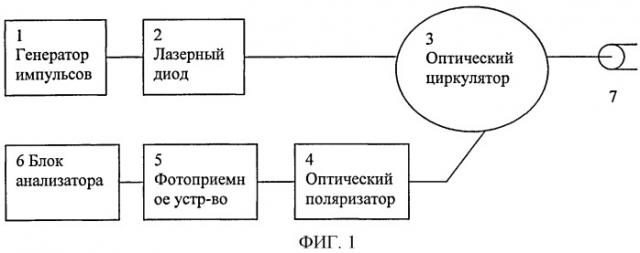

На Фиг. приведена структурная схема оптического рефлектометра. Она состоит из:

1 - генератора импульсов;

2 - лазерного диода;

3 - оптического циркулятора;

4 - оптического поляризатора;

5 - фотоприемного устройства;

6 - блока анализа;

7 - волоконно-оптического кабеля.

Генератор импульсов 1 формирует последовательность прямоугольных импульсов со средней длительностью 10 или 20 мкс, при этом интервал изменения длительности составляет 100 и 200 нс с шагом 10 и 20 нс, соответственно. Для снижения степени деполяризации излучения при распространении в качестве источника излучения был выбран узкополосный лазерный диод 2 со следующими характеристиками: длина волны - 1550 нм; ширина спектра (по уровню - 20 дБ) - <0,2 нм.

Разделение прямого и обратно-рассеянного потоков осуществляется оптическим циркулятором 3. На входе фотоприемного устройства 5 установлен оптический поляризатор 4 с коэффициентом подавления - 40 дБ. В блоке анализа 6 происходит обработка полученного сигнала в соответствии с разработанным алгоритмом.

В основе алгоритма лежат следующие положения:

- в фиксированных точках xi рефлектограммы по шкале длительности импульса определяются период и длина биений;

- в области точек xi определяется среднее значение длины биений по шкале расстояний;

- полученные оценки длины биений (Lв) и среднего значения L сопоставляются для каждой точки xi, и далее оценивается погрешность измерений.

В результате определяется расстояние Lв по длине ОВ, позволяющее локализовать участки с пониженным значением Lв и, следовательно, с вероятностью повышенного уровня ПМД.

Реализация оптического рефлектометра основывается на определении изменения состояния поляризации оптического излучения по результатам изменений длины биений и длины корреляции ОВ.

Длина биений La обусловливает протяженность ОВ, на которой сдвиг фазы поляризационных компонент составляет 2π, т.е.

L в = 2 π Δ β = λ Δ n δ ,

где Δβ - двулучепреломление; Δn - разность показателей преломления.

Длина корреляции Lc описывает случайную связь между двумя поляризационными модами и определяется как расстояние, на котором пространственная корреляция двулучепреломления уменьшается в 1/е2 раз.

Значение ПМД ОВ можно выразить через Lв и Lc в виде

P M D 2 = 2 ( λ L c c L в ) 2 ( L L c + exp ) ( − L L c ) − 1 ) .

где L - протяженность измеряемого участка; λ - длина волны излучения; с - скорость света в вакууме.

Для определения Lc обычно применяют соотношение

r R ( z ) = 16 π 2 3 L в 2 exp ( − | z | L c ) .

где rR(z) - автокорреляционная функция двулучепреломления, рассчитанная по распределению Lв вдоль ОВ.

В оптическом рефлектометре сигнал обратного рассеяния, проходя через поляризатор, испытывает периодические колебания с частотой, кратной Lв.

Мощность потока обратного рассеяния, прошедшая через поляризатор, на ближнем конце при зондировании прямоугольными импульсами можно записать в виде

P p ( z ) = P z o exp ( − 2 α z ) [ 1 + sin ( Q ) Q cos ( 4 π z / L в ) ] ,

Q = π υ s T o L в ,

где Pzo - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υg - групповая скорость; То - длительность зондирующего импульса.

Из формулы следует, что: сигнал изменяется вдоль ОВ с периодом, прямо-пропорциональным Lв; относительный размах колебаний прямо пропорционален Lв и обратно пропорционален То.

Таким образом, задачу можно свести к нахождению распределения Lв вдоль ОВ.

Предварительные испытания опытного образца оптического рефлектометра с линейной вариацией длительности импульсов продемонстрировали потенциальные возможности устройства, достоинством которого является оценивание погрешности измерения Lв по различным критериям.

Оптический рефлектометр, содержащий генератор импульсов, источник лазерного излучения, оптический разветвитель (циркулятор), оптический поляризатор, фотоприемное устройство и блок анализа, отличающийся тем, что генератор импульсов последовательно соединен с оптическим циркулятором оптическим поляризатором, фотоприемным устройством и блоком анализа, а оптический циркулятор соединен с волоконно-оптическим кабелем, причем генератор импульсов формирует последовательность прямоугольных импульсов со средней длительностью 10 или 20 мкс, а интервал измерения длительности составляет 100 и 200 нс с шагом 10 и 20 нс соответственно, при этом мощность потока обратного рассеяния, прошедшая через поляризатор, на ближнем конце при зондировании прямоугольными импульсами определяется выражением: P p ( z ) = P z o exp ( − 2 α z ) [ 1 + sin ( Q ) Q cos ( 4 π z / L в ) ] , Q = π υ s T o L в , где Pzo - суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и распространяющегося в обратном направлении; υs - групповая скорость; То - длительность зондирующего импульса; Lв - длина биений.