Способ замещения посттравматического дефекта большеберцовой кости, сопровождающегося обширной раневой поверхностью

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано при лечении больных с посттравматическим дефектом большеберцовой кости, сопровождающемся обширной раневой поверхностью. Формируют фрагмент диафиза малоберцовой кости. Выделенный фрагмент диафиза малоберцовой кости первоначально, до максимально возможного сближения краев раны, перемещают в направлении ее ближайшего края, удерживают в приданном положении до образования спайки краев раны, а затем смещают в зону дефекта. Способ обеспечивает восстановление опороспособности конечности, замещение дефекта костной ткани, снижение натяжения прилежащих к раневой поверхности участков покровных тканей. 1 пр., 5 ил.

Реферат

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано при лечении больных с посттравматическим дефектом большеберцовой кости, сопровождающимся обширной раневой поверхностью.

Известен способ лечения перелома костей голени при наличии обширной раневой поверхности, предусматривающий отклонение отломка малоберцовой кости в сторону большеберцовой с целью сближения краев раны, его последующее возвращение в исходное положение и стабильную фиксацию до консолидации с помощью компрессионно-дистракционного аппарата (А.с. СССР №1367955, опубл.: 23.01.88., бюл. №3).

Однако данный способ не предусматривает возмещения посттравматического дефекта костной ткани.

Известен способ замещения дефекта большеберцовой кости, включающий формирование фрагмента диафиза малоберцовой кости, его дозированное смещение в зону дефекта большеберцовой и сращение с противостоящими концами ее отломков (Шевцов В.И., Макушин В.Д., Куфтырев Л.М. Дефекты костей нижней конечности. - М.: ИПП «Зауралье», 1996. - 504 с.; ил.).

Однако данный способ не предусматривает оптимизацию условий для заживления обширных ран при лечении свежих посттравматических дефектов большеберцовой кости.

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего снижение натяжения прилежащих к раневой поверхности участков покровных тканей при лечении свежих посттравматических дефектов большеберцовой кости.

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем формирование фрагмента диафиза малоберцовой кости, его дозированное смещение в зону дефекта большеберцовой и сращение с противостоящими концами ее отломков, выделенный фрагмент диафиза малоберцовой кости первоначально, до максимально возможного сближения краев раны, перемещают в направлении ее ближайшего края, удерживают в приданном положении до образования спайки краев раны, а затем смещают в зону дефекта.

Способ поясняется описанием, примером практического использования и иллюстративными материалами, на которых изображено:

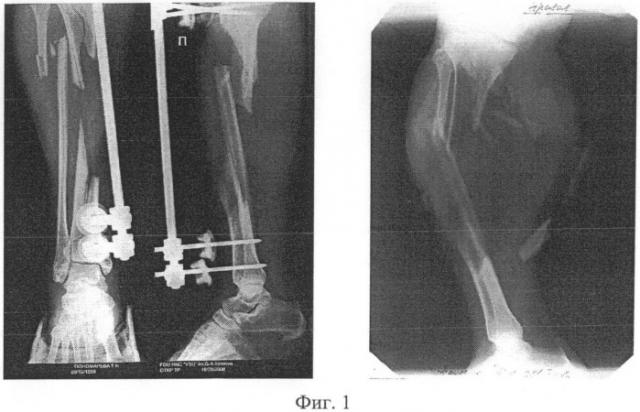

Фиг.1 - рентгенограммы голени больной до лечения;

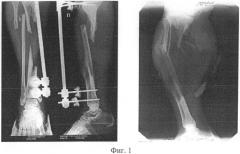

Фиг.2 - внешний вид голени больной до лечения;

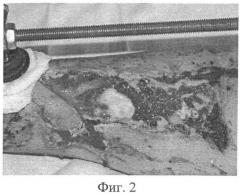

Фиг.3 - рентгенограмма голени больной в ходе замещения дефекта;

Фиг.4 - внешний вид голени больной после заживления раны;

Фиг.5 - рентгенограмма голени больной после лечения.

Способ осуществляют следующим образом.

После анестезии и обработки операционного поля осуществляют хирургическую обработку раны с удалением всех нежизнеспособных тканей, включая костные отломки. Вслед за этими известными приемами производят остеосинтез пораженного сегмента с проведением фиксирующих спиц через проксимальную и дистальную трети обеих берцовых костей. В натянутом состоянии спицы крепят на опорах аппарата внешней фиксации, которые соединяют между собой с возможностью дозированного смещения. Используя имеющуюся рану или через дополнительные разрезы тканей из диафизарной части малоберцовой кости, формируют фрагмент размером, соответствующим размеру образованного при обработке дефекта большеберцовой кости. Сформированный таким образом фрагмент фиксируют вводимыми в него спицами, свободные концы которых крепят в тракционных узлах, установленных на соединяющей опоры аппарата балке. Операцию завершают выполнением контрольной рентгенографии, после чего системы аппарата стабилизируют. Раневую поверхность закрывают стерильной повязкой с бактерицидной мазью.

В послеоперационном периоде, начиная с 5-7 дня, осуществляют дозированное перемещение выделенного фрагмента малоберцовой кости. При этом первоначально, до максимально возможного сближения краев раны, его перемещают в направлении ее ближайшего края. В приданном положении удерживают до образования спайки краев раны, а затем смещают в зону дефекта большеберцовой кости до контакта с концами ее противостоящих отломков. Темп перемещения фрагмента малоберцовой кости варьирует в пределах 0,5-2 мм в сутки. По замещении дефекта аппарат переводят в режим стабильной фиксации, которую поддерживают до консолидации фрагмента с отломками большеберцовой кости.

Практическое использование способа иллюстрирует следующее клиническое наблюдение.

Больная П., 50 лет, поступила в клинику с диагнозом: открытый раздробленный перелом правой большеберцовой кости; по наружной поверхности голени рана размером 23×17 см (Фиг.1 и 2).

Для восстановления опороспособности конечности и заживления раны больной выполнена операция: первичная хирургическая обработка раны с удалением нежизнеспособных тканей, остеосинтез аппаратом внешней фиксации.

В ходе операции после анестезии и обработки операционного поля произвели хирургическую обработку раны с удалением всех нежизнеспособных тканей, включая костные отломки. В результате этого образовался дефект большеберцовой кости размером 9 см. Вслед за этим выполнили остеосинтез пораженного сегмента с проведением фиксирующих спиц через проксимальную и дистальную трети обеих берцовых костей. В натянутом состоянии спицы закрепили на опорах аппарата внешней фиксации, которые соединили между собой с возможностью дозированного смещения. Используя имеющуюся рану, из диафизарной части малоберцовой кости сформировали фрагмент размером 11 см. Сформированный таким образом фрагмент фиксировали введенными в него спицами, свободные концы которых закрепили в тракционных узлах, установленных на соединяющей опоры аппарата балке. Операцию завершили выполнением контрольной рентгенографии, после чего системы аппарата стабилизировали. Раневую поверхность закрыли стерильной повязкой с бактерицидной мазью.

В послеоперационном периоде, начиная с 5-го дня, осуществляли дозированное перемещение выделенного фрагмента малоберцовой кости. При этом первоначально, в течение 14 дней, до сближения краев раны, его перемещали в направлении ее ближайшего края. После этого в приданном положении фрагмент малоберцовой кости удерживали в течение 7 дней до образования спайки краев раны, а затем в течение 14 дней смещали в зону дефекта большеберцовой кости до контакта с концами ее противостоящих отломков. Темп перемещения фрагмента варьировал в пределах 0,5-2 мм в сутки. По замещении дефекта аппарат перевели в режим стабильной фиксации, которую поддерживали в течение 151 дня до консолидации фрагмента с отломками большеберцовой кости. Заживление раны вторичным натяжением отмечали на 63 день после операции (Фиг.3 и 4).

В результате лечения у больной восстановлена опороспособность конечности, заживлена обширная рана (Фиг.5). На контрольном осмотре через год достигнутый результат лечения сохраняется: больная ходит не хромая, с полной нагрузкой на оперированную конечность, движения в смежных суставах в пределах нормы, ось конечности правильная, по передней поверхности голени рубец величиной 23 см.

Использование предложенного способа показало, что его применение оптимизирует заживление обширных ран за счет снижения натяжения прилежащих к раневой поверхности участков покровных тканей при лечении свежих посттравматических дефектов большеберцовой кости.

Способ замещения посттравматического дефекта большеберцовой кости, сопровождающегося обширной раневой поверхностью, включающий формирование фрагмента диафиза малоберцовой кости, его дозированное смещение в зону дефекта большеберцовой и сращение с противостоящими концами ее отломков, отличающийся тем, что выделенный фрагмент диафиза малоберцовой кости первоначально, до максимально возможного сближения краев раны, перемещают в направлении ее ближайшего края, удерживают в приданном положении до образования спайки краев раны, а затем смещают в зону дефекта.