Устройство контроля и регулирования уровня жидкости

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред. Предложенное устройство включает два датчика уровня жидкости, три вывода программирования его функциональных возможностей и четыре выхода. При замкнутых первом и втором выводах программирования и соединении третьего вывода программирования с третьим выходом устройства оно трансформируется в систему контроля и регулирования уровня жидкости со взволнованной ее поверхностью с использованием первого и второго выходов устройства, обеспечивающую режим контроля и поддержания уровня жидкости на фиксированной высоте. При разомкнутых первом и втором выводах программирования и соединенных между собой третьего вывода программирования и третьего выхода устройства оно трансформируется в систему контроля и регулирования жидкости со спокойной ее поверхностью в режиме контроля и поддержания уровня жидкости на его фиксированной высоте с использованием первого и второго выходов устройства. При отключенных выводах программирования устройство трансформируется в сигнализатор контроля верхнего уровня жидкости с использованием третьего выхода устройства или сигнализатор контроля нижнего уровня жидкости с использованием четвертого выхода устройства. Изобретение обеспечивает управление нагрузками в виде электромагнитного реле или двух обмоток электромагнитного пускателя, а также в виде входов логических элементов цифровых микросхем. Технический результат: расширение функциональных возможностей устройства путем увеличения номенклатуры контролируемых жидкостей и обеспечения режима работы устройства со взволнованной поверхностью контролируемой жидкости. 6 з.п. ф-лы, 17 ил.

Реферат

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред.

Известно устройство контроля, содержащее датчик уровня жидкости, триггер, первый и второй повторители, тактовый генератор, первый и второй ключи напряжения, конденсатор (см. Калашник В. Автоматическая водокачка. Журнал "Радио", 1991, №6, стр.32, 33).

Однако такое устройство обладает ограниченными функциональными возможностями, так как:

1) его конструкция обеспечивает работу только в режиме наполнения и опорожнения резервуара с жидкостью и не позволяет работу этого устройства в режиме контроля и поддержания уровня жидкости на заданной фиксированной его высоте, например в гальваническом производстве в технологических ваннах для травления печатных плат, в ваннах для нанесения покрытий на металлические детали, где недопустимо падение уровней контролируемых жидкостей от требуемых отметок;

2) не обеспечивает горизонтальный способ монтажа на объекте эксплуатации, так как конструкция устройства обеспечивает только вертикальный способ его монтажа на объекте эксплуатации;

3) не позволяет производить программирование его функциональных возможностей;

4) позволяет работу только на один вид нагрузки в виде электромагнитного реле и не позволяет, например, его работу одновременно на две обмотки управления электромагнитных пускателей насосных установок;

5) не обладает функциональными возможностями контроля жидкостей со взволнованными их поверхностями, например на подвижных объектах, или на технологических производственных установках, в которых в соответствии с технологическим процессом производится перемешивание жидкости.

Наряду с этим конструкция и электрическая схема такого устройства обеспечивают контроль жидких сред только в резервуаре, стенки которого выполнены из токопроводящего материала. В случае выполнения его стенок из диэлектрического материала необходимо для обеспечения контроля жидкости на объекте эксплуатации производить доработки его конструкции и схемы для введения второго электрода датчика контроля уровня жидкости. Такие недостатки в свою очередь существенно ухудшают эксплуатационные характеристики устройства.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является устройство контроля и регулирования уровня жидкости, включающее первый и второй датчики уровня жидкости, триггер, первый и второй повторители, входы которых соединены с выходами первого и второго датчиков уровня жидкости соответственно, дифференциатор, выход которого является первым выводом программирования, блок установки в исходное состояние, выход которого соединен с S-входом триггера, первый блок индикации, второй блок индикации, вход которого подключен к прямому выходу триггера, первую выходную клемму, являющуюся первым входом устройства, вторую выходную клемму, соединенную с прямым выходом триггера и являющуюся вторым выходом устройства, второй вывод программирования, при соединении которого с первым выводом программирования оно трансформируется в систему контроля и регулирования уровня жидкости со спокойной ее поверхностью с использованием первого и второго выходов устройства, третью выходную клемму, соединенную с выходом первого повторителя и являющуюся третьим выходом устройства, четвертую выходную клемму, подключенную к выходу второго повторителя и являющуюся четвертым выходом устройства (см. RU 2379634. МПК G01F 23/18 (2006.01), G05D 9/12 (200601), опубл. 20.01.2010, бюл. №2).

Однако такое устройство обладает ограниченными функциональными возможностями, так как оно позволяет контролировать только токопроводящие жидкости, т.е. позволяет контролировать ограниченную номенклатуру жидкостей по причине отсутствия возможности, например, производить контроль и регулирование уровня нетокопроводящих жидкостей, таких как ацетон, бензин, машинные и трансформаторные масла и др.

Кроме того, алгоритм работы схемы такого устройства не обеспечивает режим контроля уровня жидкостей со взволнованными их поверхностями, например, на подвижных объектах или на технологических производственных установках, в которых в соответствии с технологическим процессом производится перемешивание жидкости, что также сужает его функциональные функциональные.

Решаемая задача изобретением - расширение функциональных возможностей устройства путем увеличения номенклатуры контролируемых жидких сред и обеспечения режима контроля уровня жидкостей со взволнованными их поверхностями.

Решаемая задача достигается тем, что:

- в устройство контроля и регулирования уровня жидкости по варианту 1, содержащее первый и второй датчики уровня жидкости, триггер, первый и второй повторители, входы которых соединены с первыми выходами первого и второго датчиков уровня жидкости соответственно, а его выходы являются соответственно третьим и четвертым выходами устройства, дифференциатор, выход которого является первым выводом программирования, блок установки в исходное состояние выход которого подключен к S-входу триггера, первый блок индикации, второй блок индикации, вход которого соединен с прямым выходом триггера, являющимся вторым выходом устройства, введены конденсатор, первый вывод которого подключен к первому выходу второго датчика уровня жидкости, одновибратор, вход которого соединен с вторым выводом конденсатора, а точка соединения его входа и второго вывода конденсатора является вторым выводом программирования, первый и второй ключи напряжения, первые выводы которых подключены соответственно к К-входу и J-входу триггера, вторые выводы - к общей "земле" схемы устройства, входы управления - к выходу одновибратора, тактовый генератор, выход которого соединен с С-входом триггера, причем второй выход первого датчика уровня жидкости соединен с входом дифференциатора, второй выход второго датчика - с J-входом триггера, инверсный выход которого является первым выходом устройства, а первый блок индикации подключен к инверсному выходу триггера, точка соединения К-входа которого и первого вывода первого ключа напряжения является третьим выводом программирования, при соединении которого с третьим выходом устройства и замыкании между собой первого и второго выводов программирования устройство трансформируется в систему контроля регулирования уровня жидкости со взволнованной ее поверхностью с использованием первого и второго выходов устройства, при разомкнутом состоянии первого и второго выводов программирования и замкнутых между собой третьего вывода программирования и третьего выхода устройства - в систему контроля и регулирования уровня жидкости со спокойной ее поверхностью с использованием первого и второго выходов устройства, а при отключенных выводах программирования - в сигнализатор контроля верхнего уровня жидкости с использованием третьего выхода устройства или нижнего уровня жидкости с использованием четвертого выхода устройства, при этом первый и второй датчики уровня жидкости выполнены оптическими, а их оптические окна установлены с зазором между собой в одной плоскости на внешней боковой поверхности корпуса устройства вдоль прямой линии, проведенной через геометрические центры оптических окон датчиков уровня жидкости под углом к оси симметрии корпуса устройства, причем один из торцов корпуса устройства, вблизи которого установлены оптические окна датчиков уровня жидкости, является рабочим торцом корпуса устройства, вместе с тем установка оптического окна второго датчика уровня жидкости ближе, чем оптического окна первого датчика уровня жидкости к рабочему торцу корпуса устройства и наличие зазора между оптическими окнами датчиков уровня жидкости всегда обеспечивает после установки устройства в исходное состояние омывание контролируемой жидкостью первым оптического окна второго датчика уровня жидкости при подъеме ее уровня в направлении снизу вверх к оптическим окнам датчиков уровня жидкости как при вертикальном, так и при горизонтальном способах монтажа устройства, при этом излучатели и фотоприемники с направленными в одну сторону оптическими окнами датчиков уровня жидкости образуют с одной внешней боковой стороны корпуса устройства чувствительный элемент устройства, а направленные в одну сторону поверхности оптических окон датчиков уровня жидкости образуют на одной внешней боковой стороне корпуса устройства его чувствительную поверхность, взаимодействующую с контролируемой жидкостью;

- в устройстве по варианту 2, выполненном по варианту 1, оптические окна датчиков уровня жидкости, направленные в разные стороны, установлены с зазором между собой на разных параллельных между собой плоскостях внешних боковых поверхностей корпуса устройства вдоль прямой линии, проведенной между геометрическими центрами оптических окон датчиков уровня жидкости в плоскости, расположенной под углом к оси симметрии корпуса устройства, при этом излучатели и фотоприемники с направленными в разные стороны оптическими окнами датчиков уровня жидкости образуют с двух внешних боковых сторон корпуса устройства чувствительный элемент устройства, а направленные в разные стороны поверхности их оптических окон образуют на двух внешних боковых сторонах корпуса устройства его чувствительную поверхность, взаимодействующую с контролируемой жидкостью;

- в устройстве по варианту 3, выполненном по варианту 1, один из торцов корпуса устройства, на поверхности которого установлены оптические окна датчиков уровня жидкости, является рабочим торцом корпуса устройства, который выполнен двухступенчатым с параллельными между собой плоскостями нижней и верхней ступенек, на плоскостях которых с внешней стороны корпуса устройства установлены с зазором между собой оптические окна соответственно первого и второго датчиков уровня жидкости вдоль прямой линии, проведенной через геометрические центры оптических окон датчиков уровня жидкости в плоскости, расположенной под углом к оси симметрии корпуса устройства, причем установка с внешней стороны корпуса устройства оптических окон первого и второго датчиков уровня жидкости на плоскостях соответственно нижней и верхней ступенек рабочего торца корпуса устройства и наличие зазора между их оптическими окнами всегда обеспечивает после установки устройства в исходное состояние омывание контролируемой жидкостью первым оптического окна второго датчика уровня жидкости при подъеме ее уровня в направлении снизу вверх к оптическим окнам датчиков уровня жидкости как при вертикальном, так и при горизонтальном способах монтажа устройства, при этом излучатели и фотоприемники с оптическими окнами датчиков уровня жидкости, направленными в одну сторону, образуют с внешней стороны корпуса устройства на двух ступенях рабочего торца корпуса устройства чувствительный элемент устройства, а направленные в одну сторону поверхности оптических окон датчиков уровня жидкости образуют с внешней стороны корпуса устройства на двух ступенях рабочего торца корпуса устройства его чувствительную поверхность, взаимодействующую с контролируемой жидкостью;

- в устройстве по варианту 4, выполненном по варианту 1, первый и второй датчики уровня жидкости выполнены емкостными, а их емкостные чувствительные элементы в виде токопроводящих пластин любой геометрической формы, помещенные в общую защитную изоляционную оболочку, установлены с зазором между их торцевыми поверхностями в одной плоскости вдоль прямой линии, проведенной через геометрические центры одних из двух плоских поверхностей емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, ориентированных в одну сторону в направлении одной из двух внешних боковых поверхностей общей защитной изоляционной оболочки под углом к оси симметрии корпуса устройства, причем обе плоские поверхности емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости вместе с областями общей защитной изоляционной оболочки, расположенными над этими плоскими поверхностями и вплотную прилегающими к ним, образуют с двух внешних боковых сторон общей защитной изоляционной оболочки чувствительный элемент устройства, а области внешних боковых поверхностей общей защитной изоляционной оболочки, расположенные над обеими плоскими поверхностями емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, образуют на двух внешних боковых сторонах общей защитной изоляционной оболочки чувствительную поверхность устройства, взаимодействующую с контролируемой жидкостью, при этом торец общей защитной изоляционной оболочки, вблизи которого установлены емкостные чувствительные элементы датчиков уровня жидкости, является рабочим торцом устройства, а установка емкостного чувствительного элемента второго датчика уровня жидкости ближе, чем емкостного чувствительного элемента первого датчика уровня жидкости, к торцу общей защитной изоляционной оболочки, являющемуся рабочим торцом устройства, и наличие зазора между торцевыми поверхностями емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости всегда обеспечивает после установки устройства в исходное состояние омывание контролируемой жидкостью первым емкостного чувствительного элемента второго датчика уровня жидкости при подъеме ее уровня в направлении снизу вверх к емкостным чувствительным элементам датчиков уровня жидкости как при вертикальном, так и при горизонтальном способах монтажа устройства;

- в устройстве по варианту 5, выполненном по варианту 4, емкостные чувствительные элементы датчиков уровня жидкости установлены с зазором между их торцевыми поверхностями на разных параллельных между собой плоскостях внутренних боковых поверхностей корпуса устройства вдоль прямой линии, проведенной через геометрические центры плоских поверхностей емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, ориентированных в разные стороны и вплотную прилегающих к внутренним боковым поверхностям корпуса устройства, в плоскости, расположенной под углом к оси симметрии корпуса устройства, причем плоские поверхности емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, ориентированные в разные стороны и вплотную прилегающие к внутренним боковым поверхностям корпуса устройства, вместе с областями боковых стенок корпуса устройства, расположенными над этими плоскими поверхностями, образуют с двух внешних боковых сторон корпуса устройства чувствительный элемент устройства, а области внешних боковых поверхностей корпуса устройства, расположенные над плоскими поверхностями емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, ориентированными в разные стороны и вплотную прилегающими к внутренним боковым поверхностям корпуса устройства, образуют на двух внешних боковых сторонах корпуса устройства чувствительную поверхность устройства, взаимодействующую с контролируемой жидкостью, при этом один из торцов корпуса устройства, вблизи которого установлены емкостные чувствительные элементы датчиков уровня жидкости, является рабочим торцом корпуса устройства;

- в устройстве по варианту 6, выполненном по варианту 4, один из торцов корпуса устройства, на внутренней поверхности которого установлены емкостные чувствительные элементы датчиков уровня жидкости, является рабочим торцом корпуса устройства, который выполнен двухступенчатым с параллельными между собой плоскостями нижней и верхней ступенек, на плоскостях которых с внутренней стороны корпуса устройства установлены емкостные чувствительные элементы соответственно первого и второго датчиков уровня жидкости вдоль прямой линии, проведенной через геометрические центры поверхностей емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, ориентированных в одну сторону в направлении внешней поверхности рабочего торца корпуса устройства, в плоскости, расположенной под углом к оси симметрии корпуса устройства, причем емкостные чувствительные элементы датчиков уровня жидкости установлены с зазором между их торцевыми поверхностями, при этом плоские поверхности емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, ориентированные в одну сторону в направлении внешней поверхности рабочего торца корпуса устройства, вместе с областями стенок рабочего торца корпуса устройства, расположенными над этими плоскими поверхностями, образуют с внешней стороны корпуса устройства на двух ступенях рабочего торца корпуса устройства чувствительный элемент устройства, а области внешней поверхности рабочего торца корпуса устройства, расположенные над плоскими поверхностями емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости, ориентированными в одну сторону в направлении внешней поверхности рабочего торца корпуса устройства, образуют на двух ступенях рабочего торца корпуса устройства чувствительную поверхность устройства, взаимодействующую с контролируемой жидкостью, вместе с тем установка с внутренней стороны корпуса устройства емкостного чувствительного элемента второго датчика уровня жидкости на плоскости верхней ступени рабочего торца корпуса устройства, а емкостного чувствительного элемента первого датчика уровня жидкости - на плоскости нижней ступени и наличие зазора между торцевыми поверхностями емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости всегда обеспечивает после установки устройства в исходное состояние омывание контролируемой жидкостью первым емкостного чувствительного элемента второго датчика уровня жидкости при подъеме ее уровня в направлении снизу вверх к емкостным чувствительным элементам датчиков уровня жидкости как при вертикальном, так и при горизонтальном способах монтажа устройства.

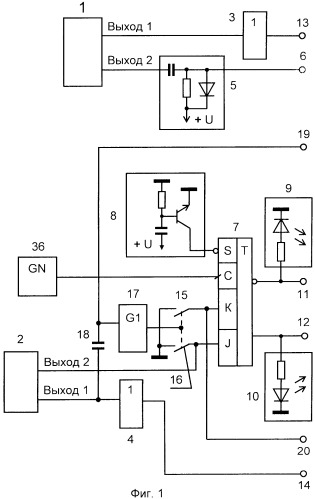

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства;

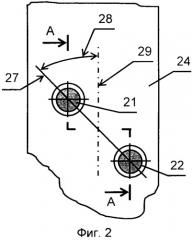

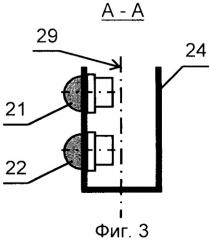

на фиг.2, фиг.3 - схема взаимного расположения и ориентация оптических окон датчиков уровня жидкости на одной внешней боковой поверхности корпуса устройства по варианту 1 его исполнения;

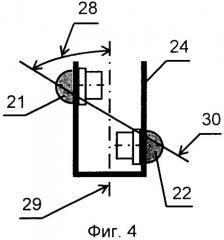

на фиг.4 - схема взаимного расположения и ориентация оптических окон датчиков уровня жидкости на двух внешних боковых поверхностях корпуса устройства по варианту 2 его исполнения;

на фиг.5 - схема взаимного расположения и ориентация оптических окон датчиков уровня жидкости на внешней поверхности рабочего торца корпуса устройства по варианту 3 его исполнения;

на фиг.6, фиг.7 - схема взаимного расположения и ориентация емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости в общей защитной изоляционной оболочке по варианту 4 исполнения устройства;

на фиг.8 - схема взаимного расположения и ориентация емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости на двух внутренних боковых поверхностях корпуса устройства по варианту 5 его исполнения,

на фиг.9 - схема взаимного расположения и ориентация емкостных чувствительных элементов датчиков уровня жидкости на внутренней поверхности рабочего торца корпуса устройства по варианту 6 его исполнения;

на фиг.10 - вертикальный способ монтажа устройства по вариантам 1, 2, 4, 5 его исполнений;

на фиг.11 - горизонтальный способ монтажа устройства по вариантам 1, 2, 4, 5 его исполнений;

на фиг.12 - вертикальный способ монтажа устройства по варианту 3 его исполнения;

на фиг.13 - горизонтальный способ монтажа устройства по варианту 3 его исполнения,

на фиг.14 - вертикальный способ монтажа устройства по варианту 6 его исполнения,

на фиг.15 - горизонтальный способ монтажа устройства по варианту 6 его исполнения,

на фиг.16 - диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства в режиме поддержания уровня жидкости на его фиксированной высоте со взволнованной поверхностью жидкости;

на фиг.17 - диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства в режиме поддержания уровня жидкости на его фиксированной высоте со спокойной поверхностью жидкости.

Устройство содержит первый и второй датчики 1, 2 уровня жидкости, первый и второй повторители 3, 4, входы которых подключены к первым выходам соответственно первого и второго датчиков 1, 2 уровня жидкости, дифференциатор 5, вход которого подключен ко второму выходу первого датчика 1 уровня жидкости, клемму 6, соединенную с выходом дифференциатора 5 и являющуюся первым выводом программирования, JK-триггер 7, блок 8 установки в исходное состояние схемы устройства, выход которого соединен с S-входом JK-триггера 7, первый и второй блоки 9, 10 индикации, входы которых соединены соответственно с инверсным и прямым выходами JK-триггера 7, первую и вторую выходные клеммы 11 и 12 устройства, подключенные соответственно к инверсному и прямому выходам JK-триггера 7 и являющиеся соответственно первым и вторым выходами устройства, третью и четвертую выходные клеммы 13 и 14, соединенные с выходами соответственно первого и второго повторителей 3 и 4 и являющиеся соответственно третьим и четвертым выходами устройства, первый и второй ключи напряжения 15, 16, первые выводы которых соединены соответственно с К-входом и J-входом JK-триггера 7, вторые выводы - с общей "землей" схемы устройства, одновибратор 17, выход которого подключен к выводам управления ключей 15, 16, конденсатор 18, первый вывод которого подключен к первому выходу второго датчика 2 уровня жидкости, второй выход которого подключен к J-входу JK-триггера 7, клемму 19, подключенную к точке соединения входа одновибратора 17 и второго вывода конденсатора 18 и являющуюся вторым выводом программирования, клемму 20, подключенную к точке соединения К-входа JK-триггера 7 и первого вывода первого ключа 15 напряжения и являющуюся третьим выводом программирования, тактовый генератор 36, выход его соединен с С-входом триггера 7.

Каждый датчик 1, 2 устройства по вариантам его исполнений 1-3 выполнен (см. фиг.2 - фиг.5, фиг.12, фиг.13), например, на основе оптического твердотельного датчика уровня жидкости фирмы Honeywell, США (см. журнал "Электронные компоненты" №11, 2005, с.105, рис.16; сайт официального дистрибьютора компании "Компэл" www.compei.ru, сайт фирмы "Honeywell" www.honeywell.com/sensing/products), выход которого является вторым выходом датчика 1 (2), и инвертора, вход которого соединен с выходом оптического твердотельного датчика, а его выход является первым выходом датчика 1(2)

Оптический твердотельный датчик уровня жидкости фирмы Honeywell выполнен по схеме, включающей стабилизатор напряжения, излучатель на основе светодиода инфракрасного излучения, который через резистор подключен к стабилизатору напряжения, фотоприемник на основе фототранзистора, согласованный по спектру излучения с излучателем и подключенный через резистор к шине питания, пороговый элемент на основе триггера Шмитта, вход которого соединен с выходом фотоприемника, а его выход является выходом оптического твердотельного датчика уровня жидкости и вторым выходом датчика 1 (2) устройства. Излучатель и фотоприемник оптического твердотельного датчика уровня жидкости расположены внутри прозрачного полимерного колпака полусферической формы, который служит оптическим окном, выполняющим также одновременно функцию оптического окна датчика 1 (2) устройства.

Если в исходном состоянии, при котором оптическое окно твердотельного датчика уровня жидкости не омывается контролируемой жидкостью, инфракрасное излучение излучателя полностью отражается от полусферической границы полимер-воздух оптического окна и попадает на фотоприемник твердотельного датчика при достижении заданного порогового уровня освещенности фототранзистор открывается, и на его выходе устанавливается напряжение с уровнем логического "0". Под действием этого уровня напряжения происходит переключение порогового элемента твердотельного датчика уровня жидкости, и на его выходе устанавливается напряжение с уровнем логической "1".

В случае омывания контролируемой жидкостью оптического окна твердотельного датчика уровня жидкости происходит изменение коэффициента преломления на полусферической границе полимер - контролируемая жидкость, что влечет изменение угла отражения инфракрасного излучения излучателя в апертуре фотоприемника. Это приводит к тому, что инфракрасное излучение на фотоприемник не попадает. В результате фототранзистор закрывается, а пороговый элемент переключается в другое устойчивое состояние, при котором на его выходе и, следовательно, на выходе твердотельного датчика уровня жидкости устанавливается напряжение с уровнем логического "0".

Оптический твердотельный датчик уровня жидкости фирмы Honeywell не чувствителен к уровню токопроводимости, степени прозрачности и однородности контролируемых жидкостей. Он реагирует только на наличие или отсутствие контакта оптического окна с контролируемыми жидкостями. Такие свойства твердотельного датчика уровня жидкости позволяют реализовать возможность контроля как токопроводящих, так и не токопроводящих жидкостей, т.е. расширить функциональные возможности устройства путем увеличения номенклатуры контролируемых жидкостей,

В вариантах 1-3 исполнений устройства оптические окна 21, 22 твердотельных датчиков уровня жидкости фирмы Honeywell, входящих в состав датчиков 1, 2 устройства, установлены вблизи (см. варианты 1, 2 исполнений устройства, фиг.2 - фиг.4, фиг.10 - фиг.11) или на внешней поверхности (см. вариант 3 исполнения устройства, фиг.5, фиг.12 - фиг.13) одного из торцов корпуса устройства, который является его рабочим торцом.

Оптические окна 21, 22 датчиков 1, 2 установлены в устройстве с зазором между собой. Зазор между ними является важным конструктивным и функциональным параметром устройства и наличие его в устройстве является обязательным. Наличие указанного зазора обеспечивает реализацию необходимого алгоритма работы схемы устройства и достижение решения устройством поставленной задачи, а размер зазора между оптическими окнами датчиков 1, 2 в свою очередь также определяет такой параметр устройства, как размер ширины зоны регулирования устройства.

Зазор между оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 уровня жидкости обеспечивает в пределах цикла регулирования ее уровня взаимодействие контролируемой жидкости 23 с оптическими окнами 21, 22 в следующей последовательности, начиная с исходного состояния устройства: омывание оптического окна 22 датчика 2; омывание оптического окна 21 датчика 1; осушение оптического окна 21 датчика 1; осушение оптического окна 22 датчика 2 и окончание на этом цикла регулирования устройством уровня жидкости. При этом в течение цикла регулирования уровня жидкости происходит формирование на выходах датчиков 1, 2 четырех соответствующих сигналов для получения необходимого алгоритма работы устройства при дальнейшей их обработке схемой устройства.

Размер зазора между оптическими окнами датчиков 1, 2 выбирается на стадии проектирования устройства с учетом конкретных технических требований потребителя (заказчика)устройства.

Минимальный размер зазора между оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 определяется поперечными линейными размерами корпуса твердотельного датчика уровня жидкости фирмы Honeywell и диаметром его оптического окна и достигается путем установки корпусов твердотельных датчиков уровня жидкости фирмы Honeywell вплотную друг к другу, т.е. без зазора между их корпусами.

Установка минимального зазора между оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 позволяет минимизировать ширину зоны регулирования устройства и размеры его корпуса. При этом расчет минимальных размеров зазоров Lзц и Lзш между оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 в зависимости от варианта исполнения корпуса твердотельного датчика уровня жидкости фирмы Honeywell производится по формулам:

Lзц=D-d - для цилиндрической формы корпуса твердотельного датчика уровня жидкости фирмы Honeywell,

Lзш=S-d - для шестигранной формы корпуса твердотельного датчика уровня жидкости фирмы Honeywell,

где D, d - диаметры соответственно корпуса и оптического окна твердотельного датчика уровня жидкости фирмы Honeywell.

S - размер под ключ корпуса твердотельного датчика уровня жидкости фирмы Honeywell.

Максимальный зазор между оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 зависит от линейных размеров корпуса устройства: чем больше поперечные и продольные линейные размеры корпуса устройства, предельные размеры которого в свою очередь диктуются максимально возможными размерами зоны контроля и (или) монтажной зоны для устройства на объекте его эксплуатации, тем больший зазор возможно установить между оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 и тем самым расширить ширину зоны регулирования устройства до необходимого значения.

Установка в устройстве оптического окна 22 датчика 2 ближе чем оптического окна 21 датчика 1 к рабочему торцу устройства (см. варианты 1, 2 исполнений устройства, фиг.2 - фиг.4, фиг.10 - фиг.11), или установка с внешней стороны корпуса 24 устройства оптических окон 22 и 21 датчиков 2 и 1 на плоских поверхностях соответственно верхней и нижней ступенек 25 и 26 рабочего торца корпуса устройства (см. вариант 3 исполнения устройства, фиг.5, фиг. 12 - фиг.13), а также наличие зазора между оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 всегда обеспечивает последовательное взаимодействие контролируемой жидкости 23 сначала с оптическим окном 22 датчика 2, а затем с оптическим окном 21 датчика 1 уровня жидкости при подъеме ее уровня в направлении снизу вверх к оптическим окнам 22, 21 как при вертикальном, так и при горизонтальном способах монтажа устройства, т.е. при этом всегда происходит омывание контролируемой жидкостью первым оптического окна 22 второго датчика 2.

Схемы взаимного расположения и ориентация оптических окон 21, 22 датчиков 1, 2 в вариантах исполнений 1-3 устройства выполнены следующим образом:

- вариант 1. Оптические окна 21, 22 установлены в одной плоскости на внешней боковой поверхности корпуса 24 устройства (см. фиг.2, фиг.3) с зазором между собой и расположены вдоль прямой линии 27, проведенной через геометрические центры оптических окон датчиков 1, 2 под углом 28 к оси 29 симметрии корпуса 24 устройства.

Геометрическим центром оптического окна 21 (22) датчика 1 (2) является точка на его вершине полусферической поверхности, через которую проходит ось симметрии оптического окна датчика 1 (2) уровня жидкости

Излучатели и фотоприемники с направленными в одну сторону оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 образуют с одной внешней боковой стороны корпуса устройства чувствительный элемент устройства. Поверхности оптических окон 21, 22 датчиков 1, 2, направленные в одну сторону, образуют на одной внешней боковой стороне корпуса 24 устройства его чувствительную поверхность, взаимодействующую с контролируемой жидкостью 23.

В случае предъявления потребителем к устройству требования, чтобы ширина зоны регулирования устройства при вертикальном способе монтажа устройства была равна его ширине зоны регулирования при горизонтальном способе монтажа на объекте эксплуатации, следует выбирать угол 28, равный 45°. Если, например, при указанном угле 28, равном 45°, принять за номинальное значение ширины зоны регулирования контролируемой жидкости расстояние между геометрическими центрами оптических окон датчиков 1, 2 по горизонтали и по вертикали, то расстояние между геометрическими центами оптических окон 21, 22 по вертикали является шириной зоны регулирования контролируемой жидкости при вертикальном способе монтажа устройства, а расстояние между указанными центрами по горизонтали - шириной зоны регулирования контролируемой жидкости при горизонтальном способе его монтажа. Причем обе эти ширины зон регулирования оказываются равны между собой, так как они являются сторонами (катетами) равнобедренного треугольника с углом 90° между ними (см. фиг.2), образованного тремя отрезками расстояний между геометрическими центрами оптических окон 21 и 22 по горизонтали (один катет), по вертикали (второй катет) и вдоль линии 27 (гипотенуза). В случае отсутствия такого требования, угол 28 выбирается разработчиком конструкции устройства любым с учетом технических требований на нее, сформулированных потребителем;

- вариант 2. Оптические окна 21, 22 датчиков 1, 2 направлены в разные стороны и установлены (см. фиг.4) с зазором между собой на разных параллельных между собой плоскостях внешних боковых поверхностей корпуса 24 устройства вдоль прямой линии (на фиг.4 она не показана для удобства читаемости чертежа), проведенной между геометрическими центрами оптических окон 21 и 22 датчиков 1, 2. Причем указанная линия проведена в плоскости 30, расположенной под углом 28 к оси 29 симметрии корпуса 24 устройства. Излучатели и фотоприемники с направленными в разные стороны оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2 образуют с двух внешних боковых сторон корпуса 24 устройства его чувствительный элемент. Направленные в разные стороны поверхности оптических окон 21, 22 датчиков 1, 2 образуют на двух внешних боковых сторонах корпуса 24 устройства его чувствительную поверхность, взаимодействующую с контролируемой жидкостью 23.

Если потребителем предъявляется требование к устройству, чтобы ширина зоны регулирования устройства при вертикальном способе монтажа устройства была равна его ширине зоны регулирования при горизонтальном способе монтажа на объекте эксплуатации, следует выбирать угол 28 равным 45°. В противном случае указанный угол выбирается разработчиком конструкции устройства любым с учетом сформулированных потребителем технических требований на нее;

- вариант 3. Рабочий торец корпуса устройства выполнен в виде двух ступенек, одна из них является верхней ступенькой 25, вторая - нижней ступенькой 26 (см. фиг.5), При этом плоскость нижней ступеньки 26 параллельна плоскости верхней ступеньки 25. С внешней стороны корпуса 24 устройства на плоскости нижней ступеньки 26 установлено оптическое окно 21 датчика 1. С той же стороны корпуса 24 на плоскости верхней ступеньки 25 рабочего торца установлено оптическое окно 22 датчика 2. Оптические окна 21 и 22 соответственно датчиков 1 и 2, направленные в одну сторону, т.е. в сторону контролируемой жидкости, установлены с зазором между собой вдоль прямой линии (на фиг.5 она не показана для удобства читаемости чертежа), проведенной через геометрические центры оптических окон 21, 22. Причем указанная линия проведена в плоскости 30, расположенной под углом 28 к оси 29 симметрии корпуса 24 устройства.

Излучатели и фотоприемники с оптическими окнами 21, 22 датчиков 1, 2, направленные в одну сторону, образуют с внешней стороны корпуса устройства на двух ступенях рабочего торца корпуса устройства чувствительный элемент устройства. Направленные в одну сторону поверхности оптических окон 21, 22 датчиков 1, 2 образуют с внешней стороны корпуса устройства на двух ступенях 25, 26 рабочего торца корпуса устройства его чувствительную поверхность, взаимодействующую с контролируемой жидкостью 23.

Если потребителем предъявляется требование к устройству, чтобы ширина зоны регулирования устройства при вертикальном способе монтажа устройства была равна его ширине зоны регулирования при горизонтальном способе монтажа на объекте эксплуатации, следует выбирать угол 28 равным 45°. В противном случае указанный угол выбирается разработчиком конструкции устройства любым с учетом сформулированных потребителем технических требований на нее.

В вариантах 4-6 исполнений устройства каждый датчик 1, 2 выполнен, например, на основе схемы емкостного датчика (см. журнал "Радио", №10, 2002, с.39, рис. 5) и инвертора, вход которого подключен к выходу емкостного датчика. Схема этого емкостного датчика включает емкостной чувствительный элемент Е1, последовательно включенные мультивибратор, выполненный на основе операционного усилителя DA1.1, к инверсному входу которого через резистор R1 подключен емкостной чувствительный элемент Е1, детектор, выполненный на основе детекторного каскада DA1.2, на выходе которого включена нагрузка в виде параллельной RC-цепи R7C2, пороговый элемент, выполненный на основе операционного усилителя DA1.3, выход которого подключен через ограничительный резистор и является первым выходом датчика уровня жидкости 1 (2), а выход инвертора является вторым выходом датчика 1 (2).

Емкостной чувствительный элемент 31 (32), подключенный в цепи отрицательной обратной связи к инверти