Катетер с всенаправленным оптическим наконечником, обладающий изолированными оптическими путями

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для абляции с оптическим контролем ткани. Катетер включает тело катетера, концевой электрод для абляции ткани и получения из ткани данных, основанных на оптических характеристиках, имеющий раздельные оптические пути для света, выходящего из концевого электрода для освещения ткани, и света, входящего в концевой электрод из ткани. Концевой электрод содержит внешнюю оболочку из материала, обладающего термо- и электропроводностью, вогнутую полость и слой диффузного оптически пропускающего материала между внутренней поверхностью внешней оболочки и вогнутой полостью, комбинированного с оптическим рассеивающим материалом. Во втором варианте выполнения катетера внутренний слой выполнен с возможностью передачи света к ткани вовне концевого электрода через первый набор отверстий во внешней оболочке, а вогнутая полость принимает свет из ткани через второй набор отверстий во внешней оболочке, также между телом катетера и концевым электродом для доставки света проходит первый оптический волновод, второй оптический волновод проходит между телом катетера и концевым электродом. Концевой электрод изготавливают путем формирования оболочки, имеющей стенку, отграничивающую открытый проксимальный конец и дистальный конец куполообразной формы, формирования первого набора отверстий в стенке оболочки, заполнения оболочки диффузным материалом, формирования вогнутой полости на дистальном конце оболочки и второго набора отверстий в стенке оболочки, в диффузном материале и в вогнутой полости. Использование изобретения позволяет осуществлять измерения света в реальном времени, коэффициента диффузного отражения, флуоресценции и т.д. от биологических материалов в ходе выполнения радиочастотной абляции. 3 н. и 25 з.п. ф-лы, 13 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к катетерам для абляции и, в особенности, к катетерам для абляции с оптическим контролем ткани.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Для определенных типов минимально инвазивных медицинских процедур информация в реальном времени относительно состояния обрабатываемой области внутри тела является недоступной. Это отсутствие информации препятствует клиническому врачу при использовании катетера с целью выполнения процедуры. Примерами таких процедур являются опухоли и лечение заболеваний печени и простаты. Еще одним примером такой процедуры является хирургическая абляция, используемая для лечения фибрилляции предсердий. Это состояние сердца, вызванное аномальными электрическими сигналами, известно как сердечные аритмии, которые порождаются в ткани эндокарда, что приводит к нерегулярным сокращениям сердца.

Наиболее частой причиной сердечных аритмий является ненормальное проведение электрического сигнала через ткань сердца. В основном, большинство аритмий лечится путем удаления предполагаемых центров этих электрических перебоев, что, таким образом, является причиной инактивации этих центров. К тому же, успешное лечение зависит от определения местоположения абляции внутри сердца, а также от самого повреждения. Например, при лечении фибрилляции предсердий, катетер для абляции вводят в правое или левое предсердие, где его используют для создания абляционных повреждений в сердце. Эти повреждения предназначены остановить нерегулярные сокращения сердца посредством создания непроводящих барьеров между участками предсердий, которые задерживают проведение ненормальной электрической активности через сердце.

Повреждение должно быть сформировано таким образом, чтобы удельная электропроводность останавливалась в локализованном участке (трансмурально), но с осторожностью, чтобы предотвратить абляцию прилежащих тканей. Кроме того, процесс абляции также может приводить к нежелательному обугливанию ткани и локальной коагуляции и может испарять воду в крови и тканях, приводя к схлопыванию пару.

В настоящее время повреждения, следующие за процедурой абляции, оценивают посредством позиционирования вводимого катетера в сердце, где он используется для измерения электрической активности в предсердиях. Это дает врачу возможность оценить вновь образовавшиеся повреждения и определить, будут ли они функционировать в качестве задержки электропроводности. Если определено, что повреждения не были сформированы в достаточной мере, то дополнительные повреждения могут быть созданы для дальнейшего формирования линии блокировки против проведения ненормальных токов. Конечно, процесс оценки после абляции нежелателен, так как корректирование требует дополнительных медицинских процедур. Таким образом, более желательным будет оценивать повреждение, как оно будет образовано в ткани.

Известным из уровня техники способом для оценки повреждений, когда они сформированы, является измерение электрического импеданса. Биохимические различия между подвергшейся абляции и нормальной тканью могут иметь следствием изменения в электрическом импедансе между типами тканей. Хотя импеданс регулярно контролируется в ходе электрофизиологической терапии, он напрямую не относится к образованию повреждения. Измерение импеданса просто предоставляет данные в отношении локализации повреждения ткани, но не дает качественных данных для оценки эффективности повреждения.

Другой подход представляет собой измерение электрической проводимости между двумя точками ткани. Этот процесс, известный как пейсинг повреждения, также может определять эффективность терапевтического повреждения. Несмотря на то, что этот способ определяет успешность каждого повреждения или его недостаточность, он не дает в реальном времени информации об образовании повреждения.

Таким образом, существует необходимость катетера, способного измерять образование повреждения в реальном времени, даже если не проводится мониторинг ткани в целом. Так как катетер может находиться под различными углами по отношению к зоне абляции, существует дополнительная необходимость в катетере, который способен проводить такие измерения и определять, находится ли катетер параллельно, перпендикулярно или под углом к ткани. Кроме того, там, где такие измерения и определения выполняются в ходе оптической спектроскопии, существует необходимость в катетере, который может обеспечивать раздельные оптические пути для света, освещающего ткань, и света, повторно захваченного из ткани.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к катетеру, который делает возможным в реальном времени световые измерения, например, без ограничения, коэффициента диффузного отражения, флуоресценции и т.д., биологических материалов, таких как ткань (включая кровь), в ходе выполнения радиочастотной абляции. Конструкция наконечника катетера разделяет осветительный и собирательный пути, так что свет выходит из наконечника катетера и проходит сквозь исследуемую ткань (например, сердечную ткань или кровь) прежде, чем вернуться в наконечник катетера. Такая конструкция преимущественно избегает зеркального отражения и насыщения оптического детектора и гарантирует диффузию облучающего света в исследуемой среде.

Захваченный обратно из ткани катетером свет несет параметры ткани, которые могут быть оценены с использованием спектроскопических методов. Эти параметры включают, без ограничения, образование повреждения, глубину проникновения повреждения и площадь поперечного сечения повреждения, формирование обугливания в ходе абляции, распознавание обугливания в ходе абляции, распознавание обугливания из не обугленной ткани, образование коагулята вокруг места абляции, дифференциацию коагулированной от не коагулированной крови, дифференциацию ткани, подлежащей абляции, от здоровой ткани, близость ткани, оценку жизнеспособности ткани, состояние и стадию заболевания и распознавание образования пара в ткани для предупреждения схлопывания пара.

В соответствии с первым аспектом изобретения предусмотрен катетер, включающий тело катетера; концевой элекрод дистальнее тела катетера, приспособленный для абляции ткани и получения из ткани данных, основанных на оптических характеристиках, при этом концевой электрод имеет раздельные оптические пути для света, выходящего из концевого электрода для освещения ткани, и света, входящего в концевой электрод из ткани, где указанный свет, входящий из ткани в концевой электрод, несет указанные данные, основанные на оптических характеристиках, при этом концевой электрод содержит: внешнюю оболочку, сформированную из материала, обладающего термо- и электропроводностью, вогнутую полость и слой диффузного материала между внутренней поверхностью внешней оболочки и вогнутой полостью, при этом диффузный материал представляет собой оптически пропускающий материал комбинированный с оптическим рассеивающим материалом.

При этом в катетере, концевой электрод имеет первый набор отверстий, через которые проходит выходящий из концевого электрода свет, и второй набор отверстий, через которые проходит входящий в концевой электрод из ткани свет, при этом концевой электрод освещается с помощью, по меньшей мере, одного волоконно-оптического кабеля, а входящий в концевой электрод свет из ткани принимается с помощью, по меньшей мере, одного волоконно-оптического кабеля.

Катетер согласно первому аспекту изобретения дополнительно включает ирригацию для смывания второго набора отверстий с помощью флюида.

В катетере, оптический путь для света, выходящего из концевого электрода, включает проход через слой диффузного материала в концевом электроде, а оптический путь для света, входящего в концевой электрод из ткани, включает проход в вогнутую полость в концевом электроде, причем оптический путь для света, входящего в концевой электрод из ткани, включает проход в вогнутую полость в концевом электроде, и концевой электрод дополнительно содержит непрозрачную преграду между диффузным материалом и вогнутой полостью.

Кроме того, в катетере волоконно-оптические кабели тянутся в концевой электрод для передачи света в концевой электрод от удаленного источника света и для передачи света из концевого электрода в оптическую систему обработки данных.

Согласно второму аспекту изобретения предусмотрен катетер, приспособленный для абляции ткани, содержащий: тело катетера;

концевой электрод дистальнее тела катетера, при этом концевой электрод имеет внешнюю оболочку, сформированную из материала, обладающего термо- и электропроводностью, внутренний слой из диффузного материала и вогнутую полость, при этом диффузный материал представляет собой оптически пропускающий материал комбинированный с оптическим рассеивающим материалом, причем внутренний слой находится между внешней оболочкой и вогнутой полостью и выполнен с возможностью передачи света к ткани вовне концевого электрода через первый набор отверстий во внешней оболочке, и вогнутая полость выполнена с возможностью приема света из ткани через второй набор отверстий во внешней оболочке и внутренний слой; первый оптический волновод, проходящий между телом катетера и концевым электродом для доставки света во внутренний слой; второй оптический волновод, проходящий между телом катетера и концевым электродом для сбора света в вогнутой полости, при этом внутренний слой имеет выступы, которые проходят в первый набор отверстий в указанной оболочке, а внутренняя поверхность внутреннего слоя имеет покрытие для отделения света, введенного во внутренний слой, от света, собранного в вогнутой полости.

При этом концевой электрод приспособлен для радиочастотной абляции.

При этом в катетере флюид проходит из вогнутой полости вовне концевого электрода через второй набор отверстий.

В катетере концевой электрод имеет дистальную секцию, которая, в основном, перпендикулярна продольной оси концевого электрода, среднюю секцию, которая располагается под углом между примерно 30 и 60 градусами относительно продольной оси, и проксимальную секцию, которая, в основном, параллельна продольной оси, а угол средней секции составляет примерно 45 градусов.

При этом указанный первый набор отверстий сформирован в средней секции и в проксимальной секции, а указанный второй набор отверстий сформирован в дистальной и проксимальной секциях.

Кроме того, катетер дополнительно включает изгибаемую промежуточную секцию между телом катетера и концевым электродом, а вогнутая полость имеет коническую дистальную часть.

Катетер может дополнительно включать датчик температуры и датчик положения.

Согласно третьему аспекту изобретения предусмотрен способ изготовления концевого электрода, содержащий этапы: предоставление оболочки, сформированной из материала, обладающего термо- и электропроводностью, и имеющей стенку, отграничивающую открытый проксимальный конец и, в основном, дистальный конец куполообразной формы; формирование первого набора отверстий в стенке оболочки; заполнение оболочки диффузным материалом, причем диффузный материал представляет собой оптически пропускающий материал комбинированный с оптическим рассеивающим материалом; формирование вогнутой полости на дистальном конце оболочки, так что диффузный материал формирует слой между стенкой оболочки и вогнутой полостью; и формирование второго набора отверстий в стенке оболочки и в диффузном материале и в вогнутой полости.

Согласно способу дополнительно вводят волоконно-оптический кабель в диффузный материал для передачи света в диффузный материал и вводят волоконно-оптический кабель в вогнутую полость для сбора света в вогнутой полости.

Кроме того, согласно способу обеспечивают пробку для закупоривания вогнутой полости; формируют пробку с проходами для первого волоконно-оптического кабеля для прохода в диффузный материал для передачи света в диффузный материал и второго волоконно-оптического кабеля для прохода в вогнутую полость для сбора света в вогнутой полости.

При этом осуществляют прочное крепление к проходам частей волоконно-оптических кабелей в проходах и осуществляют покрытие внутренней поверхности диффузного материала непрозрачным материалом.

Настоящий катетер и способ разработаны с целью использовать свет в сочетании с коррегацией и методом радиочастотной абляции. Преимущественно, свет, используемый для контроля и оценки ткани (или повреждения, образованного в ткани), как правило, не подвергается воздействию электромагнитной радиацией, используемой при абляции. Кроме того, полоса пропускания, используемая для контроля и оценки, также переносится через кровь с минимальным затуханием. Использованная в катетере волоконная оптика расположена в катетере таким образом, чтобы избегать контакта с тканью, что может увеличить операционное время жизни катетера и минимизировать повреждения, вызванные истиранием волоконной оптики. Кроме того, регулировочная пробка в концевом электроде защищает волоконно-оптические кабели за счет минимального сгибания или напряжения, но увеличивает угловое покрытие, что может свести к минимуму поломки волоконной оптики в процессе сборки и использования, а также снизить нелинейные оптические эффекты, вызванные ориентацией волоконной оптики. Кроме того, использование волоконной оптики для испускания и собирания света, как правило, является температурно-нейтральным процессом, который добавляет малое, если вообще измеримое тепло в окружающие кровь и ткань.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ

Эти и другие особенности и преимущества по настоящему изобретению будут лучше понятны за счет ссылок на следующее подробное описание, при его изучении в сочетании с сопроводительными чертежами, где:

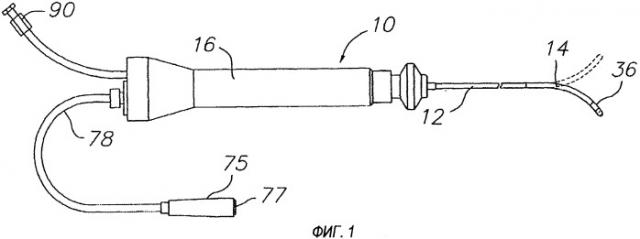

Фиг.1 представляет собой вид сбоку варианта осуществления катетера по настоящему изобретению.

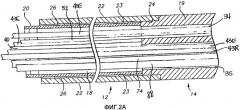

Фиг.2A представляет собой вид сбоку в поперечном сечении варианта осуществления катетера по изобретению, включая соединение между телом катетера и промежуточной секцией, взятого вдоль первого диаметра.

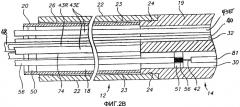

Фиг.2B представляет собой вид сбоку в поперечном сечении варианта осуществления катетера по изобретению, включая соединение между телом катетера и промежуточной секцией, взятого вдоль второго диаметра, в основном, перпендикулярного к первому диаметру фиг.2A.

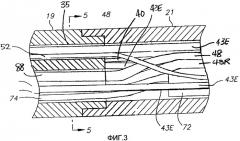

Фиг.3 представляет собой вид сбоку в поперечном сечении варианта осуществления катетера по изобретению, включая соединение между промежуточной секцией и концевой секцией, взятого вдоль первого диаметра.

Фиг.4A представляет собой вид сбоку поперечного сечения варианта осуществления катетера по изобретению, включая соединение между пластиковым корпусом и концевым электродом, взятого вдоль первого диаметра.

Фиг.4B представляет собой вид сбоку поперечного сечения варианта осуществления катетера по изобретению, включая соединение между пластиковым корпусом и концевым электродом, взятого вдоль второго диаметра, в основном, перпендикулярного первому диаметру на фиг.4A;

Фиг.5 представляет собой протяженный вид поперечного сечения варианта осуществления промежуточной секции на фиг.3, взятого вдоль линии 5--5.

Фиг.6 представляет собой протяженный вид поперечного сечения варианта осуществления пластикового корпуса на фиг.4A и 4B, взятого вдоль линии 6--6.

Фиг.6A представляет собой детализированный вид в поперечном сечении варианта осуществления вводного провода.

Фиг.6B представляет собой детализированный вид в поперечном сечении варианта осуществления закрепленной пары термоэлектродных проволок.

Фиг.6C представляет собой детализированный вид в поперечном сечении варианта осуществления закрепленного дистального конца тянущей проволоки.

Фиг.7 представляет собой вид в перспективе варианта осуществления оболочки концевого электрода.

Фиг.8 представляет собой боковой вид в вертикальном разрезе варианта осуществления внутреннего слоя концевого электрода.

Фиг.9 представляет собой вид спереди варианта осуществления концевого электрода.

Фиг.10 представляет собой вид с торца концевого электрода на фиг.9.

Фиг.11A представляет собой вид сбоку варианта осуществления концевой секции, продольная ось которой, в основном, перпендикулярна поверхности ткани.

Фиг.11B представляет собой боковой вид варианта осуществления концевой секции, продольная ось которой, в основном, находится под углом между 0 и 90 к поверхности ткани.

Фиг.11C представляет собой вид сбоку варианта осуществления концевой секции, продольная ось которой, в основном, параллельна поверхности ткани.

Фиг.12a представляет собой вид сбоку вертикального разреза варианта осуществления концевого электрода и пробки в разобранном виде.

Фиг.12b представляет собой вид в поперечном сечении варианта осуществления собранного концевого электрода с пробкой и внутренней фиксирующей деталью.

Фиг.12c представляет собой вид в перспективе варианта осуществления внутренней фиксирующей детали.

Фиг.13 представляет собой схематический рисунок, показывающий компоненты варианта осуществления оптической системы обработки данных для использования с катетером по настоящему изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как показано на фиг.1 11, катетер 10 по настоящему изобретению содержит удлиненное тело 12 катетера, имеющее проксимальный и дистальный концы, отклоняемую (одно- иди двунаправленную) промежуточную секцию 14 на дистальном конце тела 12 катетера, концевую секцию 36 на дистальном конце промежуточной секции и ручку 16 управления на проксимальном конце тела 12 катетера.

При дополнительной ссылке на фиг.2A и 2B, тело 12 катетера содержит удлиненную трубчатую конструкцию, обладающую единственным, осевым или центральным просветом 18. Тело 12 катетера является гибким, т.е. сгибаемым, но в основном не сжимаемым вдоль его длины. Тело 12 катетера может быть любой пригодной конструкции и быть выполнено из любого пригодного материала. Конструкция содержит внешнюю стенку 22, выполненную из экструдированного пластика. Внешняя стенка 22 может содержать вдавленную оплеточную сетку из нержавеющей стали или ей подобной для увеличения жесткости при кручении тела 12 катетера так, что когда ручка 16 управления вращается, тело 12 катетера, промежуточная секция 14 и концевая секция 36 катетера 10 будут вращаться соответствующим образом.

Протягивание через единичный просвет 18 тела 12 катетера компонентов, например, вводного провода 40 и проводов 41, 45 термопары защищенных кожухом 52, волоконно-оптических кабелей 43, сегмента первой ирригационной трубки 88, компрессионного кольца 56, через которое проходит тянущая проволока 42 и кабель 74 электромагнитного датчика. Тело катетера с одним просветом может быть предпочтено многопросветному телу, так как было обнаружено, что тело с одним просветом дает возможность лучшего контроля конца при вращении катетера. Один просвет дает возможность различным компонентам, таким как вводный провод, провода термопары, ирригационная трубка и тянущая проволока, окруженным компрессионным кольцом, свободно перемещаться внутри тела катетера. Если такие провода, трубка и кабели ограничивались множественными просветами, они имели тенденцию накапливать энергию при вращении ручки, что приводило к тому, что тело катетера стремилось вращаться обратно, например, если отпустить ручку или, если сгибать ручку по кривой, повернуть на 180 градусов, что является нежелательной рабочей характеристикой.

Внешний диаметр тела 12 катетера не является критичным параметром, но предпочтительно составляет не более чем примерно 8 по шкале Шаррьера, более предпочтительно 7 по шкале Шаррьера. Также толщина внешней стенки 22 не критична, но ее толщина является достаточной, для того чтобы центральный просвет 18 мог вмещать указанные выше компоненты. Внутренняя поверхность внешней стенки 22 может быть выстлана укрепляющей трубкой 20, которая может быть выполнена из любого пригодного материала, такого как полиимид или нейлон. Укрепляющая трубка 20, наряду с оплетенной внешней стенкой 22, обеспечивает улучшенную устойчивость к крутильным колебаниям, несмотря на то, что в тоже время сводит к минимуму толщину стенки катетера, таким образом, увеличивая до предела диаметр центрального просвета 18. Внешний диаметр укрепляющей трубки 20 составляет примерно столько же или чуть меньше, чем внутренний диаметр внешней стенки 22. Полиимидная трубка может быть предпочтительнее для укрепляющей трубки 20, потому что она может быть покрыта очень тонкой оболочкой, все еще сохраняя очень хорошую жесткость. Это увеличивает до предела диаметр центрального просвета 18 без потерь для прочности и жесткости.

Катетер может иметь внешнюю стенку 22 с внешним диаметром от приблизительно 0,090 дюйма до приблизительно 0,104 дюйма и внутренний диаметр от приблизительно 0,061 дюйма до приблизительно 0,075 дюйма, и полиимидную укрепляющую трубку 20, имеющую внешний диаметр от приблизительно 0,060 дюйма до приблизительно 0,074 дюйма и толщину стенки примерно 0,001 0,005 дюйма.

Также ссылаясь на фиг.3 и 5, промежуточная секция 14, дистальная по отношению к телу 12 катетера, содержит короткую секцию трубопровода 19, обладающую множественными просветами. Трубопровод 19 выполнен из пригодного нетоксичного материала, который предпочтительно является более гибким, чем тело 12 катетера. Пригодным материалом для трубопровода 19 является полиуретан, сшитый с пластиком с твердостью от низкой до средней. Внешний диаметр промежуточной секции 14, подобно телу 12 катетера, предпочтительно составляет не более чем приблизительно 8 по шкале Шаррьера, более предпочтительно 7 по шкале Шаррьера. Размер и количество просветов не является критичным. В варианте осуществления, промежуточная секция 14 имеет внешний диаметр примерно 7 по шкале Шаррьера (0,092 дюйма). Трубопровод имеет первый внеосевой просвет 30, второй внеосевой просвет 32 и третий внеосевой просвет 34, которые, как правило, примерно одного и того же размера, каждый обладает диаметром от приблизительно 0,020 дюйма до приблизительно 0,024 дюйма, предпочтительно 0,022 дюйма. Трубопровод также имеет четвертый внеосевой просвет 35, обладающий большим диаметром от приблизительно 0,032 дюйма до приблизительно 0,038 дюйма, предпочтительно 0,036 дюйма.

Ссылаясь на фиг.2A и 2B, тело 12 катетера может быть присоединено к промежуточной секции 14, и содержит внешнюю кольцевую канавку 24, сформированную на проксимальном конце трубопровода 19, которая принимает внутреннюю поверхность внешней стенки 22 тела 12 катетера. Промежуточная секция 14 и тело 12 катетера соединяются с помощью клея или ему подобного. Прежде чем промежуточная секция 14 и тело 12 катетера присоединены, укрепляющая трубка 20 вставляется в тело 12 катетера. Дистальный конец укрепляющей трубки 20 прочно прикреплен около дистального конца тела 12 катетера посредством формирования клеевого соединения 23 с помощью полиуретанового клея или ему подобным. Предпочтительно предусматривать небольшое расстояние, например, примерно 3 мм, между дистальным концом тела 12 катетера и дистальным концом укрепляющей трубки 20, обеспечивая пространство для тела 12 катетера принять канавку 24 промежуточной секции 14. Если не используется компрессионное кольцо, сила прикладывается к проксимальному концу укрепляющей трубки 20, и, пока укрепляющая трубка 20 находится под давлением, образуется первое клеевое соединение (не показано) между укрепляющей трубкой 20 и внешней стенкой 22 с помощью быстросохнущего клея, например цианоакрилата. После этого второе клеевое соединение 26 формируют между проксимальными концами укрепляющей трубки 20 и внешней стенкой 22 с использованием медленно сохнущего, но более крепкого клея, например, полиуретана.

При желании, можно разместить прокладку внутри тела катетера между дистальным концом укрепляющей трубки и проксимальным концом концевой секции. Прокладка обеспечивает передачу гибкости в соединении тела катетера и промежуточной секции, что позволяет этому соединению гнуться плавно, без перегибания или образования петель. Катетер с такой прокладкой описан в US патентной заявке №08/924,616, озаглавленной «Steerable Direct Myocardial Revascularization Catheter», полное описание которой включено в настоящий документ в качестве ссылки.

Продолжение дистального конца промежуточной секции 14 представляет собой концевую секцию 36, которая включает концевой электрод 37 и пластиковый корпус 21, как показано на фиг.4A и 4B. Пластиковый корпус 21 соединяет концевой электрод 37 и трубопровод 19, и предоставляет компоненты, которые проходят сквозь их просвет посредством корпуса и/или промежуточного пространства, как обсуждается далее ниже. Пластиковый корпус 21 предпочтительно изготовлен из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) и может иметь длину примерно 1 см. Его проксимальный конец содержит внутренний окружной паз 27 (фиг.3), который вмещает наружный окружной паз на поверхности трубопровода 19 промежуточной секции 14. Промежуточная секция 14 и пластиковый корпус 21 прикреплены друг к другу с помощью клея или ему подобного. Компоненты, такие как провода, кабели и сегменты труб, которые тянутся между промежуточной секцией 14 и концевым электродом 38, содействуют удерживанию концевого электрода на месте.

Концевой электрод 37 имеет открытый проксимальный конец, который находится, в основном, в соединении с полой дистальной частью или полостью 49, и представляет собой трехкомпонентную конструкцию. Концевой электрод включает внешнюю оболочку 38 (фиг.7), обладающую стенкой, в основном, одинаковой толщины, внутренний слой 39 (фиг.8) и пробку с прессовой посадкой или подгоночный элемент 44 (фиг.6), расположенный в или около проксимального конца оболочки.

Со ссылкой на фиг.1, оболочка 38 в ее дистальном конце выполнена в форме купола или похожей формы для облегчения всенаправленного освещения и сбора света. Ее внешняя часть 81 является атравматической, гладкой, без значительных выступающих частей и приспособленной к контакту с тканью. Стенка оболочки сформирована со множеством сквозных отверстий или отверстий различных размеров, включая собирательные отверстия 87 и осветительные отверстия 89, в заранее установленных местах в оболочке 38. Оболочка сформирована из любого пригодного материала, который обладает как термопроводимостью, так и электропроводностью, что позволяет использовать радиочастотный генератор для радиочастотной абляции. Такие пригодные материалы включают, без ограничения, платину-иридий, платину, золотой сплав или палладиевый сплав.

Со ссылкой на фиг.8, внутренний слой 39 представляет собой поддающийся литью под давлением оптически пропускающий пластиковый материал, комбинированный с оптически рассеивающим материалом, например, тефлоновый порошок или порошок сульфата бария (Ва304), через который свет может пропускаться для рассеивания на всем протяжении внутреннего слоя. Пригодный материал должен обеспечивать биосовместимость и оптическое рассеивание. Как показано на фиг.9 и 10, внутренний слой 39 сформирован (1) для приема света и (2) для рассеивания света во многих направлениях и доставки света вовне концевого электрода через каждое осветительное отверстие 89 в стенке оболочки. В первую очередь, множество углублений 94 предусмотрены для вмещения волоконно-оптических кабелей, которые направляют свет во внутренний слой 39 и освещают его. Во вторую очередь, внешняя поверхность 86 внутреннего слоя 39 сформирована в основном совместимой с внутренней поверхностью оболочки 38 и в местах, соответствующих отверстиям 89 в стенке оболочки, выступы или выдавливания 95 на внешней поверхности 86 входят в отверстия 89, так что свет внутри внутреннего слоя 39 диффузно передается в отверстия 89 и вовне концевого электрода.

Внутренний слой 39 также сформирован так, чтобы свести к минимуму препятствия к выполнению концевым электродом функции оптического собирания. С этой целью собирательные отверстия 87 стенки оболочки проходят через внутренний слой 39, так что имеет место соединение между внешней частью концевого электрода и вогнутой полостью 49. Кроме того, внутренняя поверхность 91 может предоставлять кольцевой участок 93, который ограничивает, как правило, коническую/параболическую дистальную часть 92 вогнутой полости 49, которая оптимизирует диффузию света, введенного во внутренний слой 39, и оптимизирует количество света, полученного из вогнутой полости 49 из внешней части концевого электрода 37.

Вогнутая полость 49 физически и оптически отделена от внутреннего слоя 39 непрозрачным барьером. В описанном варианте осуществления, вогнутая полость 49 ограничена внутренней поверхностью 91 внутреннего слоя 39, которая покрыта слоем непрозрачного материала 103, например, золота, для удерживания света от выхода из внутреннего слоя 39 в вогнутую полость 49 (и наоборот).

В соответствии с изобретением/ концевой электрод 37 имеет множественные секции относительно его продольной оси 99, как показано на фиг.4A и 4B, в визуализации всенаправленного наконечника для оптического наблюдения за тканью. В иллюстрированном варианте осуществления присутствуют дистальная секция 100, средняя секция 102 и проксимальная секция 104. Дистальная секция 100, по существу, перпендикулярна к оси. Средняя секция 102, в основном, расположена под углом между 0 и 90 градусами, предпочтительно около 30 60 и более предпочтительно около 45 градусов к оси. Проксимальная секция 104, в основном, параллельна оси. Эти секции, расположенные под разными углами, позволяют концевому электроду 37 действовать в качестве осветителя и коллектора под разными углами между концевой секцией 36 и тканью, как показано на фиг.11A-11C.

Каждая секция может иметь любое количество осветительных и/или собирательных отверстий в соответствии с желанием или уместностью. В иллюстрированном варианте осуществления, дистальная секция 100 имеет собирательное отверстие 87 на дистальном конце концевого электрода вдоль его продольной оси 99. Средняя секция 102 имеет три осветительных отверстия 89, которые находятся под равными углами друг относительно друга, примерно 120 градусов относительно оси. Проксимальная секция 104 имеет еще шесть собирательных отверстий 87, которые находятся под равными углами друг относительно друга, примерно 60 градусов относительно оси. Три чередующихся из этих шести собирательных отверстий 87, в основном, радиально выровнены относительно трех углублений 94 в кольцевой секции 93, и другие три чередующихся, в основном, радиально выровнены относительно осветительных отверстий 89 в средней секции 102. Также в проксимальной секции 104 проксимальнее собирательных отверстий 87 расположены другие шесть осветительных отверстий 89, которые расположены под равными углами друг относительно друга, примерно 60 градусов относительно оси. Эти осветительные отверстия 89 смещены относительно шести собирательных отверстий 87 в проксимальной секции 104.

Пробка 44, сформированная из того же или сопоставимого материала, что и оболочка 38, в основном, имеет удлиненную цилиндрическую конфигурацию, обладающую заранее установленной длиной и, как правило, круглым поперечным сечением. Дистальная часть пробки 44 запрессована в открытый проксимальный концевой электрод 37, чтобы закупорить вогнутую полость 49, где проксимальная часть пробки 44 проксимально проходит от концевого электрода 37 для прикрепления к корпусу 21. Дистальная часть пробки 44 так же может быть соединена свободноскользящим соединением и закупорена припоем. Как показано на фиг.6, различные слепые отверстия и проходы предусмотрены в пробке для крепления компонентов к пробке или прохождения через вогнутую полость 49. В иллюстрированном варианте осуществления, присутствуют слепые отверстия 101, 102, 104 и 106, в которых закреплены дистальные концы тянущей проволоки 42, вводного провода 40, пара проводов термопары 41 и 45 и локационный датчик 72, соответственно. Там также присутствуют проходы 108, 112, 114, и 116, через которые тянутся волоконно-оптические кабели 43 и проход 110, через который проходит сегмент ирригационной трубки 48. Слепое отверстие 101 для крепления дистального конца тянущей проволоки, в целом, выровнено относительно просвета 30 трубопровода 19 промежуточной секции 14. (Дистальный конец тянущей проволоки также может быть прикреплен к боковой стенке трубопровода 19 в дистальном конце промежуточной секции 14). Проходы 108, 112 и 114 для трех волоконно-оптических кабелей 43, в целом, выровнены относительно углубления 94 в кольцевом участке 93 внутреннего слоя 39 концевого электрода. Части компонентов, тянущихся сквозь проходы в пробке, надежно прикреплены к проходам с помощью клея, адгезива или ему подобного. По существу, проходы содействуют выравниванию, стабилизации и защите различных компонентов, тянущихся через пробку 44.

В соответствии с особенностями по настоящему изобретению, катетер 10 приспособлен к выполнению оценки характеристик ткани, подвергшейся абляции, основанной на оптических наблюдениях в реальном времени, включая без ограничения, образование повреждения, глубину проникновения повреждения, площадь поперечного сечения повреждения, образование обугливания в ходе абляции, распознавание обугливания в ходе абляции, дифференциацию обугленной и не обугленной ткани, образование коагулята вокруг места абляции, дифференциацию коагулированной и не коагулированной крови, дифференциацию удаленной и здоровой ткани, близость ткани и распознавание образования пара в ткани для предупреждения схлопывания пара. Эти оценки выполняются на основе измерений интенсивности света на одной или нескольких длинах волн, повторно захваченного катетером в результате излучения света из конца катетера на ткань, подвергшуюся абляции. Таким образом, катетер имеет волоконно-оптические кабели 43, тянущиеся в концевой электрод 37 для передачи света концевому электроду и для сбора света, захваченного обратно из ткани.

Волоконно-оптические кабели 43 защищенно вмонтированы в катетер от ручки 16 управления до концевой секции 36. Как показано на фиг.2 В и 5, они тянутся через центральный просвет 18 катетера 12 и просветы 32, 34 и 35 промежуточной секции 14. Они тянутся через пластиковый корпус 21 и в концевой электрод 37 через проходы 108, 112, 114 и 116 в пробке 44. Проходы способствуют снижению давления на кабели 43E и 43R в их переходе межу промежуточной секцией 14 и концевым электродом 37. В частности, относительно частей кабелей, тянущихся через проходы, прочно прикрепленных клеем, адгезивом или ему подобным, к проходам, дистальные части кабелей также должны оставаться фиксированными относительно внутреннего слоя 39.

В описанном варианте осуществления присутствует три кабеля 43Е и один кабель 43R. Кабели 43Е действуют как эмиттеры света за счет переноса света к концевому электроду 37 от удаленного источника света. Кабель 43R действует как приемник света за счет сбора света из вогнутой полости 49 в концевом электроде 37. Специалисту в данной области понятно, что оптические волноводы и волоконно-оптические кабели, в основном, служат для переноса световой энергии от одного конца к другому, хотя это не является единственной их функцией.

Дистальные концы эмиссионных волоконно-оптических кабелей 43E расположены и фиксированы в углублении 94 внутреннего слоя 39. По существу, свет из кабелей направляется во внутренний слой 39, который рассеивает свет на всем протяжении внутреннего слоя 39, включая выступы 95, которые, в свою очередь, передают свет наружу через отверстия 89 концевого электрода 37 и на исследуемую ткань 111, как показано на фиг.11A-11C.

Поскольку повреждение 113 образуется в ткани 111 после проведения абляции с помощью концевого электрода 37 катетера 10 (или с помощью другого катетера), его характеристики изменяются, что понятно специалисту в данной области. В особенности, поскольку повреждение освещается светом, свет рассеивается и/или отражается обратно к концевому электроду 37, где такой свет, взаимодействовавший или другим образом измененный повреждением, захваченный обратно вогнутой полостью 49 через собирательные отверстия 87 концевого электрода, несет количественную и качественную информацию о