Устройство контроля направления перемещения и положения нагретых металлических и неметаллических изделий

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области автоматизации производственных технологических процессов. Устройство включает чувствительный элемент, образованный оптическим чувствительным элементом и двумя емкостными чувствительными элементами, установленными в одной плоскости, и имеет две зоны чувствительности - ближнюю и дальнюю. При перемещении изделия в пределах ближней зоны происходит его взаимодействие последовательно с первым (вторым) емкостным чувствительным элементом, с оптическим чувствительным элементом и вторым (первым) емкостным чувствительным элементом. При этом на первом (втором) выходе устройства отрабатывается сигнал, несущий информацию о направлении перемещения изделия. При соединении между собой первого и второго выходов устройство трансформируется в датчик контроля положения изделий с одним выходом. Устройство трансформируется также в такой датчик с помощью контролируемых изделий путем осевого перемещения их последовательно в пределы дальней и ближней зон чувствительности. При встраивании устройства заподлицо в металлические объекты оно трансформируется в датчик контроля положения изделий с двумя выходами. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства за счет контроля направления перемещения и положения нагретых металлических и неметаллических изделий без механического контакта с ними. 5 ил.

Реферат

Изобретение относится к области автоматизации производственных технологических процессов и предназначено для контроля направления перемещения и положения нагретых металлических и неметаллических изделий в различных отраслях промышленности.

Известно устройство контроля направления перемещения и положения изделий (см. RU №2191346, кл. МПК7 G01B 7/00, опубликовано 20.10.2002), содержащее первый и второй индуктивные чувствительные элементы, генератор электрических колебаний, первый и второй пороговые элементы, первый и второй триггеры, блок установки в исходное состояние, первый и второй логические элементы И, первый выход первого логического элемента соединен с входом первого триггера, выходную клемму.

Но такое устройство имеет сравнительно сложную схему, что усложняет конструкцию, увеличивает трудоемкость на стадии производства и ухудшает его стоимостные характеристики,

Наряду с этим данное устройство обладает ограниченными функциональными возможностями, так как в нем отсутствует возможность:

- производить контроль направления перемещения и положения нагретых неметаллических изделий;

- трансформирования его в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий.

Кроме того, в таком устройстве информация о контроле положения и перемещения изделий в прямом и обратном направлении содержится в одном информационном сигнале устройства, не разнесена по разным отдельным электрическим цепям и передается через одну выходную клемму, что ухудшает эксплуатационные характеристики устройства, так как при этом требуется применение дополнительных аппаратных и (или) программных средств для обработки информационного сигнала этого устройства, несущего по одному проводу совокупную информацию о контролируемых изделиях с целью разделения ее на отдельные информационные составляющие (контроль перемещения изделий в прямом направлении, контроль перемещения изделий в обратном направлении, контроль положения изделий), распределения их по раздельным электрическим цепям для нужд различных потребителей на объекте эксплуатации устройства

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является устройство контроля направления перемещения и положения изделий, содержащее первый и второй чувствительные элементы, последовательно соединенные первые генератор электрических колебаний, детектор и пороговый элемент, последовательно соединенные вторые генератор электрических колебаний, детектор и пороговый элемент, а также блок установки в исходное состояние, первый и второй логические элементы И, входы которых соединены с выходами первого и второго пороговых элементов соответственно, первый и второй триггеры, R-входы которых соединены с выходом блока установки в исходное состояние, а инверсные выходы первого и второго триггеров подключены к D-входам соответственно второго и первого триггеров, первую и вторую выходные клеммы, являющиеся соответственно первым и вторым выходами устройства (см. ”Устройство для определения положения и направления перемещения контролируемого объекта”. Информационный листок о научно-техническом достижении №84-6, Калужский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации и пропаганды, 1984 г.).

Однако такое устройство обладает ограниченными функциональными возможностями, так как:

1) не позволяет производить контроль нагретых неметаллических изделий. Этот недостаток обусловлен тем, что его первый и второй чувствительные элементы выполнены в виде чувствительных элементов индуктивного типа и реагируют только на нагретые и ненагретые металлические изделия;

2) в нем отсутствует возможность трансформирования его в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с одним выходом путем соединения его выходных клемм между собой по схеме монтажное ИЛИ;

3) в таком устройстве отсутствует возможность трансформирования его с помощью контролируемых изделий в устройство контроля направления перемещения нагретых металлических и неметаллических изделий или в датчик контроля положения этих изделий с использованием только одного его соответствующего выхода, на котором отрабатывается сигнал о контроле положения этих изделий;

4) в таком устройстве отсутствует возможность трансформирования его в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с двумя выходами путем встраивания со стороны его чувствительного элемента заподлицо в металлические объекты, так как при таком встраивании это устройство теряет работоспособность.

Решаемая задача изобретением - расширение функциональных возможностей устройства путем расширения номенклатуры контролируемых изделий и трансформирования его в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с помощью контролируемых изделий, соединения между собой его выходов и встраивания его заподлицо в металлические объекты.

Поставленная задача достигается тем, что в устройство, содержащее первый и второй чувствительные элементы, последовательно включенные первые генератор электрических колебаний, детектор и пороговый элемент, последовательно включенные вторые генератор электрических колебаний, детектор и пороговый элемент, а также блок установки в исходное состояние, первый и второй логические элементы И, первые входы которых соединены с выходами соответственно первого и второго пороговых элементов, первый и второй триггеры, R-входы которых соединены с выходом блока установки в исходное состояние, инверсные выходы - с D-входами соответственно второго и первого триггеров, в него введены первый и второй блоки индикации, входы которых подключены к прямым выходам соответственно первого и второго триггеров, С-входы которых соединены с выходами соответствующих логических элементов И, формирователь импульсов, выход которого подключен к входу блока установки в исходное состояние и вторым входам первого и второго логических элементов И, оптический чувствительный элемент, выполненный в виде инфракрасного фотоприемника, выход которого соединен с входом формирователя импульсов, при этом к входам первого и второго генераторов электрических колебаний, каждый из которых выполнен в виде мультивибратора, подключены соответственно первый и второй чувствительные элементы, каждый из которых выполнен емкостным в виде токопроводящей пластины любой геометрической формы, а первый, второй чувствительные элементы и оптический чувствительный элемент установлены в одной плоскости и образуют чувствительный элемент устройства, причем первый и второй чувствительные элементы установлены вдоль прямой линии с зазором между их торцевыми поверхностями, обеспечивающим устранение взаимодействия электрического поля рассеяния одного чувствительного элемента с другим чувствительным элементом, оптический чувствительный элемент установлен со стороны направленных в одну сторону первых плоских поверхностей первого и второго чувствительных элементов напротив зазора между торцевыми поверхностями первого и второго чувствительных элементов и ориентирован так, что его оптическое окно направлено в сторону первых плоских поверхностей первого и второго чувствительных элементов, а геометрическая ось симметрии его оптического окна в месте этого зазора равноудалена от торцевых поверхностей первого и второго чувствительных элементов, вторые плоские поверхности которых и поверхность оптического окна оптического чувствительного элемента, направленные в одну сторону, образуют чувствительную поверхность устройства, наряду с этим дальность действия зоны чувствительности оптического чувствительного элемента вдоль оси симметрии его оптического окна превышает дальность действия зон чувствительностей первого и второго чувствительных элементов вдоль осей симметрии вторых их плоских поверхностей что обеспечивает наличие в устройстве двух зон его чувствительности: ближней зоны чувствительности, в пределах которой действуют зоны чувствительности первого и второго чувствительных элементов и зона чувствительности оптического чувствительного элемента, и дальней зоны чувствительности, в пределах которой действует зона чувствительности только одного оптического чувствительного элемента, при этом в ближней зоне чувствительности устройства обеспечивается трансформирование его с помощью контролируемых изделий в устройство контроля направления перемещения нагретых металлических и неметаллических изделий с двумя выходами путем радиального перемещения их в пределах ближней зоны чувствительности устройства, в дальней и ближней зонах чувствительности устройства обеспечивается трансформирование его с помощью контролируемых изделий в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с использованием только одного соответствующего выхода устройства, на котором отрабатывается информационный сигнал контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий, путем осевого перемещения их последовательно в пределы дальней и ближней зон чувствительности устройства и обратно в их исходное положение, вместе с тем прямые выходы первого и второго триггеров, являющиеся соответственно первым и вторым выходами устройства, выполнены в виде открытых выходов обеспечивающих трансформирование устройства при радиальном перемещении нагретых металлических и неметаллических изделий в пределах ближней зоны чувствительности устройства и при осевом перемещении их последовательно в пределы этих зон и обратно в исходное положение в датчик контроля положения этих изделий с одним выходом путем соединения между собой первого и второго выходов устройства, точка соединения между собой которых является выходом образованного таким образом датчика, наряду с этим путем встраивания устройства в металлические объекты обеспечивается трансформирование его в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с двумя выходами, при котором на одном выходе устройства отрабатывается потенциальный сигнал напряжения о контроле их положения с одновременным дублированием (размножением) сигнала этого выхода на другом его выходе при радиальном перемещении контролируемых изделий в пределах обеих зон чувствительности устройства и осевом перемещении их в пределы дальней зоны его чувствительности и обратно в исходное положение.

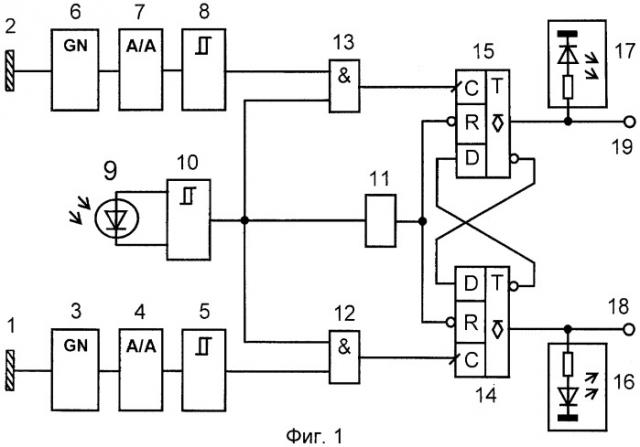

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства;

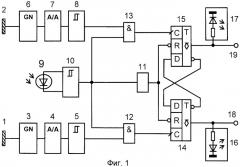

на фиг.2 - схема блока установки в исходное состояние;

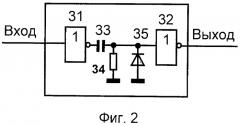

на фиг.3 - взаимное расположение, ориентация емкостных чувствительных элементов, оптического чувствительного элемента и контролируемого изделия, а также соотношение дальностей действия зон чувствительности емкостных чувствительных элементов и оптического чувствительного элемента;

на фиг.4 - диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства в режиме контроля направления перемещения нагретых металлических и неметаллических изделий;

на фиг.5 - диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства в режиме контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий при трансформировании его в датчик контроля положения этих изделий путем встраивания устройства заподлицо в металлические объекты.

Устройство содержит (см. фиг.1) первый и второй емкостные чувствительные элементы 1, 2, последовательно соединенные первые генератор электрических колебаний 3, выполненный, например, по схеме мультивибратора, к входу которого подключен первый емкостной чувствительный элемент 1, детектор 4 и пороговый элемент 5, выполненный, например, по схеме триггера Шмитта, последовательно соединенные вторые генератор электрических колебаний 6, выполненный, например, по схеме мультивибратора, к входу которого подключен второй емкостной чувствительный элемент 2, детектор 7 и пороговый элемент 8, выполненный, например, по схеме триггера Шмитта, а также оптический чувствительный элемент 9, формирователь 10 импульсов, к входу которого подключен оптический чувствительный элемент 9, блок 11 установки в исходное состояние, вход которого подключен к выходу формирователя 10 импульсов, первый 12 и второй 13 логические элементы И, первые входы которых соединены с выходами соответственно первого и второго пороговых элементов 5 и 8, вторые входы - с выходом формирователя 10 импульсов, первый и второй триггеры 14, 15, С-ходы которых соединены с выходами соответственно первого и второго логических элементов И 12 и 13, R-входы - с выходом блока 11 установки в исходное состояние, инверсные выходы первого и второго триггеров 14 и 15 - с D-входами соответственно второго и первого триггеров 15 и 14, первый и второй блоки 18 и 17 индикации, входы которых подключены к прямым выходам соответственно первого и второго триггеров 14 и 15; первую и вторую выходные клеммы 18 и 19, подключенные к прямым выходам соответственно первого и второго триггеров 14 и 15 и являющиеся соответственно первым и вторым выходами устройства.

Прямые выходы триггеров 14, 15 выполнены в виде открытых выходов Н-типа (см. ГОСТ 2. 743-91, таблица 4), например, на транзисторах p-n-p типа с открытыми коллекторами. Выполнение прямых выходов триггеров 14, 15 в виде открытых выходов Н-типа позволяет трансформировать устройство в другой тип устройства. Т.е. это позволяет трансформировать устройство с двумя выходами, обладающее функциональными возможностями устройства контроля направления перемещения нагретых металлических и неметаллических изделий при радиальном их перемещении в пределах ближней зоны чувствительности устройства, в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с одним выходом при их радиальном и осевом перемещениях относительно чувствительной поверхности устройства, что расширяет его функциональные возможности. Такое трансформирование осуществляется простым способом без изменения его схемы, конструкции и без дополнительных энергетических затрат путем соединения между собой выходных клемм 18 и 19 устройства по схеме монтажное ИЛИ. Причем прямые выходы триггеров 14, 15 выполнены с уровнями нагрузочной способности, обеспечивающими коммутацию подключаемых к ним нагрузок (на фиг.1 не показаны) в виде управляющих обмоток электромагнитных пускателей и слаботочных электромагнитных реле. Кроме того, нагрузкой прямых выходов триггеров 14, 15 могут быть входы логических и аналоговых микросхем.

Оптический чувствительный элемент 9 и формирователь 10 импульсов включены, например, по схеме (см. ”В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып.97 / Сост. Б.Г.Успенский. - М.: ДОСААФ, 1987. - 78 с, ил.”, с.58, рис.13), в которой оптический чувствительный элемент 9 выполнен в виде инфракрасного фотоприемника на основе фотодиода VD1, спектральная характеристика которого согласована со спектром инфракрасного излучения контролируемых изделий 20 а формирователь 10 импульсов устройства выполнен в виде компаратора напряжения на микросхеме DA1 выход которого является выходом формирователя 10 импульсов. Выводы анода и катода фотодиода VD1 подключены соответственно к инверсному и прямому входам микросхемы DA1. Кроме фотодиода VD1 и компаратора напряжения на микросхеме DA1 схема содержит также конденсатор С1, последовательно соединенные резисторы R1, R2, первые выводы которых подключены соответственно к шине +5В и общей шине источника питания, а точка соединения их вторых выводов - к катоду фотодиода VD1 и положительному выводу конденсатора С1, отрицательный вывод которого соединен с общей шиной источника питания, резистор R3*. первый вывод которого подключен к инверсному входу микросхемы DA1, второй вывод - к общей шине источника питания, резистор R4. Вывод 11 микросхемы DA1 соединен с шиной +5B источника питания, вывод 6 - с общей шиной источника питания. Резисторы R1, R2 образуют делитель напряжения и устанавливают величину обратного напряжения смещения на катоде фотодиода VD1. Резистором R3* производится регулировка чувствительности фотодиода VD1 к потоку инфракрасного излучения, испускаемого нагретыми контролируемыми изделиями 20. Причем в формирователе 10 импульсов устройства (по сравнению с указанным выше литературным источником) использован вывод 2 открытого эмиттерного выхода микросхемы DA1, который служит выходом компаратора и, следовательно, выходом формирователя 10 импульсов устройства, а ее вывод 9 открытого коллекторного выхода соединен с шиной +5В источника питания. При этом резистор R4 включен между выводом 2 микросхемы DA1 и общей шиной питания. Использование открытого эмиттерного выхода в формирователе 10 импульсов устройства обеспечивает переключение в нем логических элементов 12, 13 и триггеров 14, 15 в соответствии с требуемым алгоритмом работы схемы устройства.

С помощью резистора R3* чувствительность фотодиода VD1 к потоку инфракрасного излучения нагретых металлических и неметаллических контролируемых изделий 20 установлена для оптического чувствительного элемента 9 устройства на таком уровне, чтобы, например, дальность действия зоны 21 чувствительности оптического чувствительного элемента 9 вдоль оси симметрии, проведенной через центр симметрии и перпендикулярно поверхности его оптического окна, превышала дальность действия электрических полей 22 и 23, образующих зоны чувствительности емкостных чувствительных элементов 1 и 2 соответственно, вдоль осей симметрии, проведенных через центры симметрии и перпендикулярно плоским поверхностям емкостных чувствительных элементов 1 и 2 соответственно.

Такая настройка зоны чувствительности оптического чувствительного элемента 9 позволяет получить в устройстве две зоны чувствительности: ближнюю зону чувствительности, в которой одновременно действуют в пределах стрелки 24 зоны чувствительности емкостных чувствительных элементов 1, 2 и зона 21 чувствительности оптического чувствительного элемента 9, и дальнюю зону чувствительности, в которой действует в пределах стрелки 25 только одна зона 21 чувствительности оптического чувствительного элемента 9. Это в свою очередь позволяет трансформировать функциональные возможности устройства с помощью контролируемых изделий 20: при радиальном перемещении их в пределах ближней зоны чувствительности устройства в прямом по стрелке 26 и обратном по стрелке 27 направлениях оно функционирует как устройство контроля направления перемещения нагретых металлических и неметаллических изделий 20 с использованием соответственно первого и второго его выходов, которыми являются соответственно выходные клеммы 18 и 19; при осевом перемещении контролируемых изделий 20 по стрелке 28 последовательно в пределы дальней и ближней зон чувствительности устройства и обратно в их исходное положение оно трансформируется ими в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий 20 с использованием только одного выхода устройства, которым является одна выходная клемма 18 (19), на которой отрабатывается потенциальный информационный сигнал о контроле положения нагретых металлических и неметаллических изделий, вторая клемма 19 (18), на которой продолжает присутствовать напряжение с уровнем логического ”0”, соответствующее исходному состоянию устройства, при этом не задействуется.

Следовательно, наличие в устройстве ближней и дальней зон его чувствительности позволяет с помощью контролируемых изделий 20 трансформировать его функциональные возможности простым способом: без изменения его электрической схемы, без дополнительных энергетических затрат и тем самым расширить его функциональные возможности.

Устройство обеспечивает также трансформирование его в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с двумя выходами путем встраивания устройства со стороны его чувствительного элемента заподлицо в металлические объекты. При этом образованный таким образом датчик обеспечивает контроль положения этих изделий по одному его выходу с одновременным дублированием (размножением) сигнала контроля этого выхода на другом его выходе. Такой режим контроля нагретых металлических и неметаллических изделий 20 осуществляется при радиальном перемещении их по стрелкам 26, 27 в пределах обеих зон чувствительности устройства и при осевом перемещении их по стрелке 28 в пределы дальней зоны его чувствительности и обратно в их исходное положение.

Такое трансформирование обеспечивается наличием у емкостных чувствительных элементов 1 и 2 соответственно электрических полей 29 и 30 рассеяния, существующих по периметрам кромок, образованных их плоскими и торцевыми поверхностями. При встроенном устройстве в металлические объекты (на фиг.1, фиг.3 не показаны), которыми могут быть, например, металлические элементы объекта его эксплуатации, происходит взаимодействие с ними полей 29, 30. При этом указанные металлические объекты образуют с емкостными чувствительными элементами 1, 2 электрические конденсаторы. Значения электрических емкостей, образованных таким образом конденсаторов, достигают таких пределов, при которых происходит возбуждение генераторов 3, 6 и переход их в режим генерации электрических колебаний. Амплитуды выходных импульсов генераторов 3, 6 преобразуются соответственно детекторами 4 и 7 в постоянные напряжения с уровнями логической ”1”, которые превышают входные пороговые значения напряжений триггеров элементов 5 и 8 соответственно. При этом последние переключаются в другое состояние, при котором на их выходах устанавливаются соответственно напряжения U2 и U3 с уровнями логической ”1”, которые подаются на первые входы элементов 12 и 13 соответственно В результате на первых входах элементов 12 и 13 устанавливается фиксированные уровни логической ”1” соответственно напряжений U2 и U3 на все время нахождения устройства во встроенном заподлицо в металлические объекты состоянии. После чего логические элементы И 12 и 13 под действием соответственно напряжений U2 и U3 с уровнями логической ”1” трансформируются в повторители, а устройство - в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с двумя выходами, при котором на одном его выходе отрабатывается потенциальный сигнал контроля положения этих изделий с одновременным дублированием (размножением) этого сигнала на другом выходе устройства.

Наличие возможности трансформирования устройства в такой датчик позволяет выполнять им в составе автоматизированных технологических линий по сборке изделий две технологические операции: контроль направления перемещения нагретых металлических и неметаллических деталей при подаче их в зону монтажа и контроль положения этих деталей после монтажа их внутри металлического корпуса собираемого изделия сквозь выполненное в нем отверстие, трансформируясь при этом в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий при охвате этим отверстием чувствительного элемента устройства. При этом на выходах трансформированного таким путем устройства отрабатывается сигнал контроля положения нагретых металлических или неметаллических деталей в момент попадания их в дальнюю зону его чувствительности.

Вместе с тем трансформированное устройство в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с размножением сигналов на его выходах целесообразно применять для дублирования и резервирования электрических цепей в составе ответственных объектов его эксплуатации, к которым предъявляются высокие требования в части надежности и условий их эксплуатации.

Таким образом, трансформирование устройства в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий с размножением сигналов контроля на его выходах путем встраивания его в металлические объекты также расширяет его функциональные возможности.

Каждый генератор 3, 8 выполнен, например, в виде мультивибратора с подключенным к его входу емкостным чувствительным элементом, выполненного, например, по схеме симметричного автогенератора прямоугольных импульсов на основе операционного усилителя (см. книгу ”Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. - М.: ”Сов. радио”, 1374”. с.155, рис.4.42, а).

Емкостной чувствительный элемент, подключенный в цепи отрицательной обратной связи к инвертирующему входу операционного усилителя мультивибратора, является одной из обкладок частотозадающего ”раскрытого конденсатора”, второй обкладкой которого являются электрические цепи общей ”земли” мультивибратора и устройства в целом, и служит емкостным чувствительным элементом мультивибратора (см. журнал ”Радио”, №10, 2002, с. 38, рис. 1; с. 39, рис.3). При этом каждый емкостной чувствительный элемент 1, 2 выполнен в виде металлической пластины. Между торцевыми поверхностями емкостных чувствительных элементов 1 и 2 имеется гарантированный зазор. Минимальная ширина этого зазора выбирается такой, чтобы исключить возможность взаимодействия электрического поля одного емкостного чувствительного элемента с торцевыми и плоскими поверхностями другого емкостного чувствительного элемента, наличие которого приводит к взаимным наводкам в электрических схемах генераторов 3, 6 и, как следствие, к нарушению устойчивости работы электрической схемы устройства. При этом емкостной чувствительный элемент 1 или 2 может быть выполнен различной геометрической формы, например, треугольной, квадратной, прямоугольной, пяти- или шестиугольной и другой формы, т.е. любой геометрической формы, которая обеспечивала бы размером своей площади образование при взаимодействии его с контролируемым изделием электрического конденсатора с необходимым значением электрической емкости, достаточной для возникновения режима генерации электрических колебаний мультивибратора. Причем емкостные чувствительные элементы 1 и 2 подключены к входам соответственно генераторов 3 и 6. Первый, второй чувствительные элементы 1, 2 и оптический чувствительный элемент 9 установлены в одной плоскости и образуют чувствительный элемент устройства. При этом первый и второй чувствительные элементы 1, 2 установлены вдоль прямой линии с зазором между их торцевыми поверхностями. Напротив этого зазора со стороны первых плоских поверхностей емкостных чувствительных элементов 1, 2, направленных в одну сторону, установлен оптический чувствительный элемент 9 и ориентирован таким образом, что его оптическое окно направлено в сторону этих поверхностей, а геометрическая ось симметрии его оптического окна в месте этого зазора равноудалена от торцевых поверхностей первого и второго емкостных чувствительных элементов 1, 2. Вторые плоские поверхности емкостных чувствительных элементов 1, 2 и оптическое окно оптического чувствительного элемента 9, направленные в одну сторону, т.е. в сторону контролируемого изделия 20, образуют чувствительную поверхность устройства.

Такое взаимное расположение, ориентация емкостных чувствительных элементов 1, 2 и оптического чувствительного элемента 9 в пространстве всегда обеспечивает при радиальном перемещении контролируемого нагретого металлического или нагретого неметаллического изделия 20 по стрелке 28 (27) в пределах ближней зоны чувствительности устройства последовательное взаимодействие его с емкостным чувствительным элементом 1 (2), оптическим окном чувствительного элемента 9 и с емкостным чувствительным элементом 2 (1). При этом:

1) происходит последовательно сначала взаимодействие изделия 20 с полем 22 (23), потом пересечение им зоны 21 элемента 9, оставаясь при этом в зоне действия поля 22 (23), и затем, оставаясь в поле 22 (23) и в зоне 21 элемента 9, оно входит в поле 23 (22), далее изделие 20 выходит из поля 22 (23), оставаясь при этом в зоне 21 элемента 9 и в поле 23 (22), потом изделие 20 выходит из зоны 21 элемента 9, оставаясь при этом в поле 23 (22), и на последнем отрезке своего перемещения изделие 20 выходит из поля 23 (22) и, следовательно, из зоны действия чувствительной поверхности устройства;

2) при пересечении изделием 20 поля 22 происходит на выходе элемента 5 формирование импульса напряжения с уровнем логической ”1” длительностью, равной длительности нахождения изделия 20 в поле 22 элемента 1;

3) при пересечении изделием 20 зоны 21 элемента 9 происходит на выходе формирователя 10 формирование импульса напряжения с уровнем логической ”1” длительностью, равной длительности нахождения изделия 20 в зоне 21 элемента 9;

4) при пересечении изделием 20 поля 23 происходит на выходе элемента 8 формирование импульса напряжения с уровнем логической ”1” длительностью, равной длительности нахождения изделия в электрическом поле 23 элемента 2;

5) расстановка на временной оси сформированных таким образом импульсов всегда обеспечивает:

- задержку импульса выходного напряжения U3 (U2) элемента 8 (5) относительно импульса выходного напряжения U2 (U3) элемента 5 (в) на время меньшее, чем длительность импульса выходного напряжения U2 (U3) элемента 5 (8);

- задержку импульса выходного напряжения U3 (U2) элемента 8 (5) относительно импульса выходного напряжения U4 формирователя 10 на время меньшее, чем длительность импульса выходного напряжения U4 формирователя 10;

- задержку импульса выходного напряжения U4 формирователя 10 относительно импульса выходного напряжения U2 (U3) элемента 5 (8) на время меньшее, чем длительность импульса напряжения U2 (U3) элемента 5 (8);

- задержку импульса выходного напряжения U5 (U8) элемента 12 (13) относительно импульса выходного напряжения U2 (U3) элемента 5 (8) на время меньшее, чем длительность импульса напряжения U2 (U3) элемента 5 (8);

- задержку импульса выходного напряжения U6 (U5) элемента 13 (12) относительно импульса выходного напряжения U5 (U6) элемента 12 (13) на время меньшее, чем длительность импульса напряжения U5 (U6) элемента 12 (13);

- ”охватывание” импульсом выходного напряжения U4 формирователя 10 импульсов выходных напряжений U5 (U6), U8 (U5) элементов 12 (13), 13 (12) соответственно;

- ”охватывание” импульсом выходного напряжения U2 (U3) элемента 5 (8) импульса выходного напряжения U5 (U6) элемента 12 (13);

- ”охватывание” импульсом выходного напряжения U3 (U2) элемента 8 (5) импульса выходного напряжения U8 (U5) элемента 13 (12).

Введение оптического чувствительного элемента 9, формирователя 10 импульсов, блоков 18, 17 индикации, выполнение чувствительных элементов 1, 2 емкостными, а генераторов 3, 6 в виде мультивибраторов, соответствующее взаимное расположение и ориентация оптического чувствительного элемента 9 с чувствительными элементами 1, 2 в пространстве с их соответствующими электрическими связями и взаимодействие их в описанной выше последовательности с изделием 20, наличие в устройстве ближней и дальней зон его чувствительности, а также соответствующая обработка предложенной схемой устройства выходных сигналов генераторов 3, 6, формирователя 10 импульсов позволяют реализовать принцип действия устройства в режиме бесконтактного контроля направления перемещения нагретых металлических и неметаллических изделий с двумя выходами и трансформирование устройства с помощью контролируемых изделий, его выходных клемм 18, 19 и путем встраивания его заподлицо в металлические объекты в датчики положения контролируемых изделий с одним и двумя выходами соответственно, обеспечивающие режимы бесконтактного контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий, и тем самым расширить его функциональные возможности.

Блоки 18, 17 предназначены для визуального контроля режимов работы устройства, определения направления перемещения и положения контролируемых изделий, а также для визуального тестирования исправного состояния или отказов устройства. Кроме того, с помощью блоков 16, 17 производится визуальный контроль за подачей на внешние нагрузки (на фиг.1 не показаны) сигналов управления с прямых выходов соответственно триггера 14 и триггера 15.

Каждый блок 16, 17 выполнен, например, на основе (см. фиг.1) последовательно соединенных резистора, подключенного первым выводом к прямому выходу триггера 14 или к прямому выходу триггера 15, и светодиода, катод которого подключен к общей ”земле” схемы устройства.

При работе устройства в режиме контроля направления перемещения изделий 20 происходит засвечивание светодиода блока 16, когда изделие 20 перемещается в пределах ближней зоны чувствительности устройства радиально, например, в направлении по стрелке 26 в прямом направлении, или светодиода блока 17, когда перемещение его происходит в пределах этой зоны радиально в направлении по стрелке 27 в обратном направлении В случае отказа устройства при работе его в этом режиме оба светодиода в одном или обоих указанных направлениях перемещения изделия 20 остаются в погашенном состоянии.

При работе устройства, трансформированного с помощью его клемм 18, 19 в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий, при радиальном перемещении их в направлении по стрелке 26 (27) в пределах ближней зоны чувствительности устройства или при осевом перемещении их в направлении по стрелке 28 последовательно в дальнюю и ближнюю зоны чувствительности устройства и обратно в их исходное положение происходит засвечивание обоих светодиодов блоков 16, 17, так как выходные клеммы 18, 19 включены по схеме монтажное ИЛИ. В случае отказа устройства при работе его в этом режиме оба светодиода блоков 16, 17 не засвечиваются в одном или двух, или во всех трех указанных направлениях перемещения изделия 20.

При работе устройства, трансформированного в датчик контроля положения нагретых металлических и неметаллических изделий путем встраивания его заподлицо в металлические объекты, при радиальном перемещении их по стрелке 26 (27) в пределах обеих зон чувствительности устройства и при осевом перемещении их в по стрелке 28 в дальнюю зону чувствительности устройства и обратно в исходное положение происходит засвечивание обоих светодиодов блоков 16, 17.

Каждый детектор 4, 7 выполнен, например, по схеме диодного пассивного преобразователя амплитудных значений переменного напряжения в постоянное с последовательным включением выпрямительного диода с выходной нагрузкой в виде параллельной RC-цепи (см. книгу ”Волгин. Л.И. Измерительные преобразователи переменного напряжения в постоянное. М.: ”Сов, радио”, 1977”, с.174, рис, 4.9, б).

Блок 11 выполнен, например, по схеме (см. фиг.2), содержащей первый инвертор 31, вход которого является входом блока 11 второй инвертор 32 вход которого соединен через конденсатор 33 с выходом первого инвертора 31, а его выход является выходом блока 11, резистор 34, диод 35 вывод катода которого и первый вывод резистора 34 подключены к входу инвертора 32, а вывод анода диода 35 и второй вывод резистора 34 соединены с общей ”землей” блока 11 Блок 11 предназначен для установки триггеров 14, 15 и, следовательно, устройства в исходное состояние в момент подачи на него напряжения питания и в моменты появления заднего фронта импульса выходного напряжения U4 формирователя 10.

Устройство работает следующим образом.

В момент подачи на устройство напряжения питания при нахождении изделия 20 вне зоны чувствительной поверхности устройства (см. фиг.3) на выходе инвертора 31 блока 11 устанавливается напряжение с уровнем логической ”1”. В результате происходит заряд конденсатора 33 через резистор 34 и формирование на резисторе 34 и входе инвертора 32 короткого импульса напряжения с уровнем логической ”1”. После чего на выходе инвертора 32 формируется короткий импульс напряжения U1 с уровнем логического ”0” (см. фиг.4, фиг.5). Этот импульс устанавливает триггеры 14, 15 в исходное состояние, при котором на их прямых выходах, на входах блоков 16 и 17, на клеммах 18 и 19 устанавливаются соответственно напряжения U9 и U10 с уровнями логического ”0”, а на их инверсных выходах и D-входах устанавливаются напряжения с уровнями логической ”1”. Светодиоды блоков 16 и 17 переходят в погашенное состояние. Вместе с тем генераторы 3, 6 переходят в заторможенное состояние, при котором на их выходах, входах и выходах детекторов 4 и 7, на входах элементов 5, 8 устанавливаются напряжения с уровнями логического ”0”. В результате элементы 5 и 8 устанавливаются в такие состояния, при которых на их выходах устанавливаются соответственно напряжения U2 и U3 с уровнями логического ”0”, кото