Антенна

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к антенной технике, в частности к антенне, которая имеет простую конфигурацию без использования специализированного антенного элемента. Технический результат - обеспечение приема радиоволн без использования специализированного антенного элемента. Антенна реализуется посредством простого механизма без использования выделенного антенного элемента. Антенна включает в себя первый проводник 2b (2d), который имеет первую линейную длину от начальной точки 4 до точки 3 изгиба, и второй проводник 2b (2d), который имеет вторую линейную длину от точки 3 изгиба до начальной точки 4 и электрически соединен с первым проводником в точке 3 изгиба. Первый принимаемый сигнал с первой частотой принимается первой антенной длиной, включающей в себя как первую линейную длину, так и вторую линейную длину. Второй принимаемый сигнал со второй частотой принимается второй антенной длиной, включающей в себя только одну первою линейную длину или только вторую линейную длину. 7 з.п. ф-лы, 32 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к антенне и, в частности, к антенне, которая имеет простую конфигурацию без использования специализированного антенного элемента.

Уровень техники

До настоящего времени в качестве антенн, которые принимают различные вещательные волны, такие как телевизионное вещание и ЧМ (FM) вещание, используются различные виды антенн. Например, для приема телевизионного вещания или ЧМ вещания часто используются дипольные антенны или антенны Уда-Яги. С другой стороны, возросли шансы принимать такие различные вещательные волны или сигналы, переносимые вещательными волнами, внутри помещений, внутри транспортных средств или на дороге. В этих случаях, антенны должны быть легкими в обращении для сборки, установки или тому подобное. Например, Патентная литература I раскрывает однополюсную антенну с простой конфигурацией антенного элемента.

Список источников

Патентная литература I: JP 2004-328364 A.

Раскрытие изобретения

Техническая задача

Однако традиционные антенны, в том числе однополюсная антенна, раскрытая в Патентной литературе I, должны включать в себя антенный элемент, который принимает радиоволны. Иными словами, пока не изобретена антенна, не имеющая специализированного антенного элемента, который принимает радиоволны.

Изобретение предлагает антенну, которая имеет простой механизм без использования специализированного антенного элемента.

Решение задачи

В процессе исследований изобретатели случайно открыли антенну, реализованную простым механизмом, который имеет меньшее число составляющих, без специализированного антенного элемента.

Согласно первому объекту настоящего изобретения, чтобы достичь вышеупомянутую цель, предложена антенна, включающая в себя: первый проводник, который имеет первую линейную длину от начальной точки до точки изгиба; и второй проводник, который имеет вторую линейную длину в направлении от точки изгиба до начальной точки и электрически соединен с первым проводником в точке изгиба. В антенне согласно этому объекту изобретения первый принимаемый сигнал с первой частотой принимается проводником с первой антенной длиной, соответствующей длине объединенных первой линейной длины и второй линейной длины. Далее, второй принимаемый сигнал со второй частотой принимается проводником со второй антенной длиной, соответствующей одной из первой линейной длины и второй линейной длины.

Соответственно, начальная точка служит в качестве точки возбуждения, и антенна принимает обе радиоволны с первой и второй частотами первым и вторым проводниками.

Далее, антенну можно миниатюризировать, поскольку длина антенны, необходимая для приема радиоволн, может быть укорочена до длины более короткой, нежели длина традиционной антенны, требуемая для приема радиоволн.

Выгодные результаты изобретения

Согласно настоящему изобретению, антенну можно воплотить с простым механизмом без использования специализированного антенного элемента.

Краткое описание чертежей

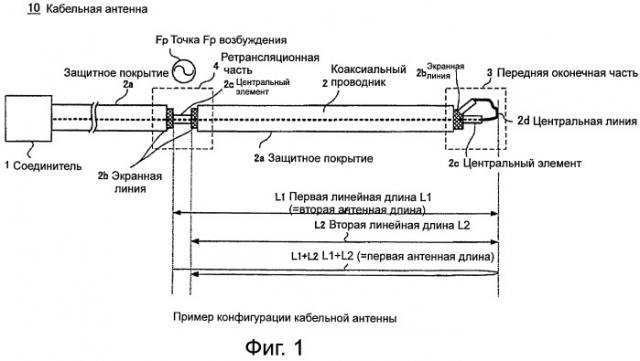

Фиг.1 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации кабельной антенны согласно изобретению.

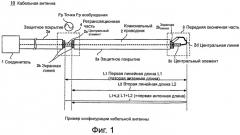

Фиг.2 является схемой, иллюстрирующей принцип кабельной антенны согласно изобретению.

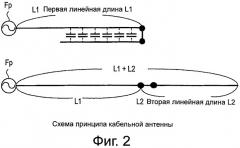

Фиг.3 является схемой, иллюстрирующей пример конструкции кабельной антенны согласно изобретению.

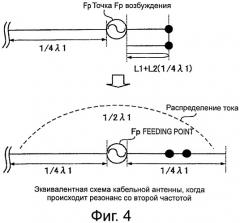

Фиг.4 является эквивалентной схемой, когда кабельная антенна по изобретению находится в резонансе с радиоволной на второй частоте.

Фиг.5 является эквивалентной схемой, когда кабельная антенна по изобретению находится в резонансе с радиоволной на первой частоте.

Фиг.6 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации кабельной антенны согласно первому варианту осуществления изобретения.

Фиг.7 является графиком, иллюстрирующим пример резонансной частоты кабельной антенны согласно первому варианту осуществления изобретения.

Фиг.8 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации кабельной антенны, когда первая линейная длина кабельной антенны установлена на ее половину согласно первому варианту осуществления изобретения.

Фиг.9 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления кабельной антенны в диапазоне FM/VHF согласно первому варианту осуществления изобретения.

Фиг.10 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации кабельной антенны согласно второму варианту осуществления изобретения.

Фиг.11 является графиком и таблицей, иллюстрирующими характеристики КСВН (коэффициент стоячей волны по напряжению) (VSWR) в диапазоне FM/VHF кабельной антенны согласно второму варианту осуществления изобретения.

Фиг.12 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления кабельной антенны в диапазоне FM/VHF согласно второму варианту осуществления изобретения.

Фиг.13 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления кабельной антенны в диапазоне UHF согласно второму варианту осуществления изобретения.

Фиг.14 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления традиционной дипольной антенны в диапазоне FM/VHF.

Фиг.15 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления традиционной дипольной антенны в диапазоне UHF.

Фиг.16 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления и среднего усиления кабельной антенны в диапазоне FM/VHF согласно второму варианту осуществления изобретения.

Фиг.17 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления и среднего усиления кабельной антенны в диапазоне UHF согласно второму варианту осуществления изобретения.

Фиг.18А является схемой, иллюстрирующей пример, в котором кабельная антенна встроена в тело устройства согласно модификации 1 изобретения.

Фиг.18 В является схемой, иллюстрирующей пример, в котором эта же кабельная антенна встроена в тело устройства согласно модификации 1 изобретения.

Фиг.19 является схемой, иллюстрирующей пример, в котором кабельная антенна установлена на портативном терминале согласно модификации 2 изобретения.

Фиг.20 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления кабельной антенны в диапазоне UHF согласно модификации 2 изобретения.

Фиг.21 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации дипольной антенны согласно модификации 3 изобретения.

Фиг.22 является графиком и таблицей, иллюстрирующими результат измерений пикового усиления дипольной антенны в диапазоне FM/VHF согласно модификации 3 изобретения.

Фиг.23 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации дипольной антенны согласно модификации 4 изобретения.

Фиг.24 является схемой, иллюстрирующей линейные длины кабельной антенны согласно модификации 4 изобретения.

Фиг.25 является схемой, условно иллюстрирующей частотные диапазоны радиоволн, принимаемых кабельной антенной согласно модификации 4 изобретения.

Фиг.26 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации оценочной дипольной антенны (в отсутствие согнутой конструкции).

Фиг.27 является графиком, иллюстрирующим характеристики КСВН оценочной дипольной антенны (в отсутствие согнутой конструкции).

Фиг.28 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации оценочной дипольной антенны (с одной согнутой конструкцией).

Фиг.29 является графиком, иллюстрирующим характеристики КСВН оценочной дипольной антенны (с одной согнутой конструкцией).

Фиг.30 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации оценочной дипольной антенны (с двумя согнутыми конструкциями).

Фиг.31 является графиком, иллюстрирующим характеристики КСВН оценочной дипольной антенны (с двумя согнутыми конструкциями).

Описание вариантов осуществления

Далее будут описаны формы выполнения изобретения (именуемые далее как варианты осуществления). Описание будет производиться в следующем порядке.

1. Описание базовой конфигурации и базового принципа антенны.

2. Первый вариант осуществления (пример конфигурации, в котором длина антенны определяется использованием высокочастотного ослабляющего элемента).

3. Второй вариант осуществления (пример конфигурации, в котором высокочастотный ослабляющий элемент не используется).

4. Различные модификации первого и второго вариантов осуществления.

1. Описание базовой конфигурации и базового принципа антенны

Пример базовой конфигурации антенны

Фиг.1 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации кабельной антенны, использующей коаксиальный проводник (коаксиальный кабель), согласно одному варианту осуществления изобретения. Кабельная антенна 10, показанная на фиг.1, образована коаксиальным проводником 2, подключенным к соединителю 1, подключенному к приемнику (не показано). Желательно в качестве соединителя 1 выбирать соединитель, для которого потери высокочастотного сигнала малы. Передняя оконечная часть 3 коаксиального проводника 2, противоположная стороне, подключенной к соединителю 1, залита смолой, такой как эластомер. Внутри переднего конца центральный элемент 2с (диэлектрик) и центральная линия 2d (первый или второй проводник) обнажены путем удаления защитного покрытия 2а и экранной линии 2b (первый или второй проводник). Передний конец центральной линии 2d, выступающий из центрального элемента 2с, соединен с экранной линией 2b пайкой или тому подобным.

Ретранслирующая часть 4 образована в положении на заранее заданной длине от передней оконечной части 3 к стороне соединителя 1. Ретранслирующая часть 4 также залита, как и передняя оконечная часть 3. Внутри ретранслирующей части центральный элемент 2с (диэлектрик) обнажен путем удаления защитного покрытия 2а и экранной линии (наружного проводника) 2b коаксиального проводника 2. ретранслирующая часть служит в качестве точки Fp возбуждения кабельной антенны 10 данного примера. При такой конфигурации коаксиальный проводник 2 (конкретно, экранная линия 2b и центральная линия 2d) между точкой Fp возбуждения, которая является начальной точкой, и передней оконечной частью 3, которая является точкой изгиба, служит в качестве антенного элемента. Экранная линия 2b коаксиального проводника 2, подключенная к соединителю 1, служит в качестве заземления (обозначенного далее как GND), и в этой экранной линии 2b течет отраженный ток (электрический зеркальный ток). То есть с помощью антенного элемента и электрического зеркального тока сформирована полуволновая (λ/2) дипольная антенна.

При этом между экранной линией 2b и центральной линией 2d части, служащей в качестве антенного элемента, между начальной точкой и точкой изгиба эквивалентно присутствует импедансное соединение. Значение импеданса различно между низкой частотой (первая частота) и высокой частотой (вторая частота). В показанной на чертеже конфигурации соединение сделано на высокой частоте (короткозамкнутая цепь: емкостная связь) на стороне высокой частоты в соответствии с потенциально емкостным реактивным сопротивлением (емкостная составляющая), а тем самым получается относительно низкий импеданс. В результате имеется два вида антенных длин (двойной резонанс), соответствующих двум видам частот. Далее соотношение между антенной длиной и высокочастотным импедансным соединением, эквивалентно присутствующим в части, служащей в качестве антенного элемента, будет описано со ссылкой на фиг.2. На этой фиг.2 жирная линия показывает элемент, служащий в качестве антенны для кабельной антенны 10, а две точки • (черные кружки) указывают согнутую часть передней оконечной части 3.

Сначала, когда принимается высокая частота (вторая частота), как показано на фиг.2 и на верхнем рисунке фиг.2, имеет место связь с высокой емкостью между экранной линией 2b и центральной линией 2d в вышеописанной части импедансного соединения (часть высокочастотного соединения). Когда происходит эта емкостная связь, первая линейная длина L1, которая является линейной длиной от точки Fp возбуждения до точки изгиба, становится антенной длиной (вторая антенная длина), так что могут приниматься радиоволны. Первая линейная длина L1 равна длине от вырезанной части экранной линии 2b в части, служащей в качестве вышеописанного заземления, до точки изгиба передней оконечной части 3 в части, служащей в качестве антенного элемента.

С другой стороны, когда принимается низкая частота (первая частота), емкостная связь уменьшается в соответствии с частотой, а тем самым импеданс части импедансного соединения увеличивается. Соответственно, как показано на фиг.1 и на нижнем рисунке фиг.2, антенная длина (первая антенная длина) равна линейной длине, которая представляет собой сумму от сложения первой линейной длины L1 и линейной длины (вторая линейная длина) L2 части, сложенной в точке изгиба. Эта вторая линейная длина L2 равна длине от точки изгиба в передней оконечной части 3 до вырезанной части экранной линии 2b в части, служащей в качестве антенного элемента внутри ретрансляционной части 4.

В кабельной антенне 10 с вышеописанной конфигурацией можно принимать две различных произвольных частоты путем определения первой линейной длины или второй линейной длины на основе длины волны для частоты радиоволны, желательной для приема. На фиг.1 описан пример, в котором кабельная антенна 10 выполнена за счет использования коаксиального проводника 2, но изобретение им не ограничивается. Например, такую же кабельную антенну 10 можно выполнить даже при использовании другого проводника, такого как фидерная линия, в которой две проводящих линии (проводники) размещены практически параллельно.

Пример конструкции антенны

Далее со ссылкой на фиг.3 будет описан способ определения реальной антенной длины кабельной антенны 10 на основе двух частот, которые желательно принимать. Для облегчения описания на фиг.3 не показано защитное покрытие 2а (см. фиг.1) коаксиального проводника 2. Для облегчения описания на фиг.3 иллюстрируется центральный элемент 2 с, вырезанный в средней части коаксиального проводника 2. Однако, как показано на фиг.1, центральный элемент 2 с протянут до передней оконечной части 3.

В примере, показанном на фиг.3, предполагается, что длины волн двух частот, которые желательно принимать, являются длинами λ1 и λ2 волн, и эти длины волн удовлетворяют соотношению длина λ1 волны > длина λ2 волны. То есть, например, когда принимаются радиоволны 100 МГц и 200 МГц, длина λ1 волны равна 3 м, а длина λ2 волны равна 1,5 м.

Затем определяется антенная длина для приема длин λ1 и λ2 волн. Конкретно, длина (первая линейная длина) части, служащей в качестве антенного элемента, определяется так, чтобы резонансные длины для длин λ1 и λ2 волн составляли каждая λ4 (см. верхний рисунок на фиг.3). Когда длина λ1 волны равна 3 м, резонансная длина (первая антенная длина) для длины λ1 волны составляет 0,75 м, а для длины λ2 волны, равной 1,5 м, резонансная длина (вторая антенная длина) для длины λ2 волны составляет 0,375 м. То есть, когда первая линейная длина установлена на 0,75 м, эта часть имеет резонанс с радиоволной 100 МГц. Когда первая линейная длина установлена на 0,375 м, эта часть имеет резонанс с радиоволной 200 МГц.

Однако в кабельной антенне 10 по данному примеру, как описано выше, высокочастотная емкостная связь имеет место в части, служащей в качестве антенного элемента, когда принимается вторая частота, которая выше первой частоты. Когда же принимается первая частота, которая является низкой частотой, никакой емкостной связи не происходит. С точки зрения этих характеристик, если вторая антенная длина (0,375 м) установлена в качестве первой линейной длины L1, и длина, полученная вычитанием второй антенной длины (0,375 м) из первой антенной длины (0,75 м), загибается от точки изгиба, первой линейной длиной L1 могут приниматься две частоты (см. нижний рисунок на фиг.3). Соответственно, даже когда первая линейная длина образована второй антенной длиной, которая составляет половину от первой антенной длины, первой антенной длиной можно принимать подлежащую приему радиоволну с первой частотой. То есть линейную длину, необходимую для приема радиоволны с низкой частотой для длинной длины волны, можно установить на половину линейной длины, считающейся в целом необходимой.

Далее, желательно, чтобы длина части, служащей в качестве заземления, составляла четверть или более от длины λ1 волны первой частоты. То есть в примере, показанном на фиг.3, желательно, чтобы длина части, служащей в качестве заземления, составляла 0,75 м или более. В данном случае, длина коаксиального проводника 2 части, служащей в качестве заземления, сокращена точно на четверть длины λ1 волны, но может быть и не сокращена, и можно использовать большую длину.

Фиг.4 и 5 являются схемами, иллюстрирующими эквивалентные цепи кабельной антенны 10, когда кабельная антенна 10 данного примера выполнена как на нижнем рисунке фиг.3. Фиг.4 является эквивалентной схемой, когда кабельный проводник имеет резонанс на первой частоте с длиной λ1 волны. Фиг.5 является эквивалентной схемой, когда кабельный проводник имеет резонанс на второй частоте с длиной λ2 волны. Когда кабельная антенна 10 принимает радиоволну с первой частотой, как показано на верхнем рисунке фиг.4, высокочастотная емкостная связь в согнутой части антенны мала. Поэтому, как показано на нижнем рисунке фиг.4, кабельный проводник длиной (λ1/2), которая является суммой линейной длины (=λ1/4), проходящей по длине согнутой части, и линейной длины λ1/4, служащей в качестве заземления, имеет резонанс на первой частоте с длиной λ1 волны.

С другой стороны, когда кабельная антенна 10 принимает радиоволну со второй частотой, которая является более высокой частотой, как показано на верхнем рисунке фиг.5, кабельный проводник с длиной (λ2/2), которая является суммой первой линейной длины L1 (λ2/4) и линейной длины λ1/4, служащей в качестве заземления, имеет резонанс на второй частоте с длиной λ2 волны за счет высокочастотной емкостной связи в согнутой части антенны, как показано на нижнем рисунке фиг.5.

На фиг.3-5 описан пример, в котором вторая антенная длина составляет в точности половину первой антенной длины (длины λ1 и λ2 волн имеют соотношение 1:2), но изобретение им не ограничено. Даже при соотношении ином, нежели соотношение, в котором отношение длин λ1 и λ2 волн равно 1:2, кабельная антенна 10 данного примера может быть выполнена путем установки второй антенной длины на первую линейную длину L1 и изгибания длины, полученной вычитанием второй антенной длины из первой антенной длины от точки изгиба. В этом случае первая линейная длина L1 равна не λ/4, а λ/2 или 3λ/4. Реальная первая линейная длина, реальная вторая линейная длина или линейная длина части, служащей в качестве заземления, регулируется размером заземления устройства, подлежащего использованию.

2. Первый вариант осуществления

Пример конфигурации антенны

Далее будет описан пример конфигурации кабельной антенны 10 со ссылкой на фиг.6, когда антенная длина определяется использованием высокочастотного ослабляющего элемента согласно первому варианту осуществления изобретения. На фиг. 6 те же самые ссылочные позиции даны частям, соответствующим частям на фиг.1, и подробное описание не будет повторяться. В примере, показанном на фиг.6, в качестве высокочастотного ослабляющего элемента используется ферритовый сердечник 5. При размещении этого ферритового сердечника 5 в желательном положении коаксиального проводника 2, удаленного на 1/4 или более λ1 первой частоты от точки Fp возбуждения (ретрансляционной части 4) в направлении соединителя 1, никакая радиоволна не попадает в коаксиальном проводнике 2 из ферритового сердечника 5 в соединитель 1. Таким образом, антенную длину можно определить без учета линейной длины от ферритового сердечника 5 до соединителя 1.

Проверка характеристик антенны

Для проверки теории изобретения изобретатели выполнили эксперимент по приему радиоволн при фиксированной длине (линейной длине) L11 от точки Fp возбуждения до ферритового сердечника 5 кабельной антенны 10 с вышеописанной конфигурацией и при изменении длины первой линейной длины L1. Сначала проверяются характеристики антенны, когда первая линейная длина L1 определяется на основе первой антенной длины без установки первой линейной длины L1 на половину (равную второй антенной длине) первой антенной длины. Теоретически коаксиальный проводник с первой длиной L1 + линейная длина L11 имеет резонанс на одной частоте, а коаксиальный проводник с первой длиной L1 + вторая линейная длина L2 + линейная длина L11 имеет резонанс на другой частоте. В данном эксперименте длина L11 от точки Fp возбуждения до ферритового сердечника 5 зафиксирована на 98 см, так что коаксиальный кабель имеет резонанс на 85 МГц.

Фиг.7 является схемой, иллюстрирующей положение резонансной точки, когда первая линейная длина L1 установлена на 83 см и 70 см. На фиг.7 горизонтальная ось представляет частоту (МГц), а вертикальная ось представляет коэффициент стоячей волны (КСВ). Когда первая линейная длина L1 установлена на 83 см, КСВ указан сплошной линией. Когда первая линейная длина L1 установлена на 70 см, КСВ указан пунктирной линией. Когда первая линейная длина L1 установлена на 83 см, КСВ становится 4 или менее на примерно 54 МГц и примерно 84 МГц, и тем самым можно понять, что происходит резонанс. Далее, когда первая линейная длина L1 установлена на 70 см, КСВ становится 4 или менее на примерно 64 МГц и примерно 96 МГц, и тем самым можно понять, что происходит резонанс. То есть подтверждается, что кабельная антенна 10, выполненная из коаксиального кабеля 2, имеет резонанс на двух разных частотах.

Далее, характеристики антенны проверяются также, когда первая линейная длина L1 установлена на половину (равную второй антенной длине) первой антенной длины. Фиг.8 является схемой, иллюстрирующей пример конфигурации кабельной антенны 10 в этом случае. На фиг.8 те же самые ссылочные позиции даны частям, соответствующим частям на фиг.1 или 6, и подробное описание не будет повторяться. В кабельной антенне 10, показанной на фиг.8, линейная длина L11 установлена на 98 см, а первая линейная длина L1 установлена па 45 см, как в примере, показанном на фиг.7. То есть первая линейная длина L1 установлена на примерно половину от 83 см, что необходимо, чтобы принимать радиоволну на 85 МГц.

Верхний рисунок на фиг.9 изображает график, который указывает пиковое усиление кабельной антенны 10 с конфигурацией, описанной со ссылкой на фиг.8, при вертикально поляризованной волне и горизонтально поляризованной волне. Горизонтальная ось представляет частоту (МГц), а вертикальная ось представляет пиковое усиление (dBd). Частотный диапазон цели измерения установлен на диапазон FM/VHF (от 70 МГц до 200 МГц). Вертикально поляризованная волна указана пунктирной линией, а горизонтально поляризованная волна указана сплошной линией. Средний рисунок на фиг.9 и нижний рисунок на фиг.9 показывают значения измеренных точек в графике, показанном на верхнем рисунке фиг.9. Средний рисунок на фиг.9 показывает значения пикового усиления при вертикально поляризованной волне. Нижний рисунок на фиг.9 показывает значения пикового усиления при горизонтально поляризованной волне. Далее, средний рисунок на фиг.9 и нижний рисунок на фиг.9 показывают только измеренные значения на частотах 76 МГц и 107 МГц из числа частот, показанных на горизонтальной оси верхнего рисунка на фиг.9.

Как показано на верхнем рисунке фиг.9 и среднем рисунке фиг.9, вблизи 85 МГц пиковое усиление вертикально поляризованной волны составляет - 11,9 dBd на 86 МГц и - 6,85 dBd на 95 МГц. Как показано на верхнем рисунке фиг.9 и нижнем рисунке фиг.9, пиковое усиление горизонтально поляризованной волны составляет - 16,70 dBd на 86 МГц и - 13,05 dBd на 95 МГц. То есть можно понять, что кабельная антенна 10 данного примера принимает как вертикально поляризованную волну, так и горизонтально поляризованную волну в диапазон FM/VHF за счет резонанса вблизи этих частот.

Преимущественные эффекты первого варианта осуществления

В вышеописанном варианте осуществления часть, в которой удалены защитное покрытие 2а и экранная линия 2b коаксиального проводника 2, служит в качестве точки Fp возбуждения, а центральная линия 2d, соединенная с экранной линией 2b на передней оконечной части 3, и экранная линия 2b принимают радиоволны. Соответственно, поскольку антенна имеет простую конфигурацию, в которой не используются выделенный антенный элемент, соединительная подложка или тому подобное, эту антенну можно выполнить недорогой.

В вышеописанном варианте осуществления первая линейная длина L1 вплоть до точки изгиба (передней оконечной части 3) и линейная длина (первая линейная длина + вторая линейная длина), продленная согнутой частью, имеют резонанс на различных частотах в соответствии с принимаемыми частотами. Конкретно, когда принимается радиоволна первой частоты с длинной длиной волны, первая линейная длина + вторая линейная длина составляют первую антенную длину. Когда принимается радиоволна второй частоты с короткой длиной волны, первая линейная длина равна второй антенной длине. То есть, поскольку две различных антенных длины (первая и вторая антенные длины) реализуются длиной кабеля, соответствующей первой линейной длине, в соответствии с величиной частоты за счет согнутой конструкции, можно принимать радиоволны с двумя видами частот. То есть, даже когда желательно принимать низкую частоту (первую частоту), длину (длину кабеля), необходимую для приема низкой частоты, можно сделать равной половине (первой линейной длине) реально требуемой антенной длины (первая линейная длины + вторая линейная длина). То есть антенну можно миниатюризировать.

Далее, принимаемую частоту можно изменять произвольно путем регулировки длины первой и второй линейных длин или согнутой длины в точке изгиба.

Когда ферритовый сердечник 5 установлен в качестве высокочастотного ослабляющего элемента в желательном положении между точкой Fp возбуждения и соединителем 1, никакие радиоволны не попадают из ферритового сердечника 5 в соединитель 1. То есть длину коаксиального проводника 2 от ферритового сердечника 5 до соединителя 1 можно не учитывать, когда проектируется антенная длина. Соответственно, поскольку длину коаксиального проводника 2 от ферритового сердечника 5 до соединителя 1 можно установить на любое значение, можно увеличить степень свободы для положения размещения кабельной антенны 10 данного примера или приемного устройства.

Поскольку ферритовый сердечник 5 установлен в желательном положении между точкой Fp возбуждения и соединителем 1, чтобы служить в качестве высокочастотного блокирующего элемента, можно предотвратить от попадания в антенну шум, генерируемый приемным устройством.

3. Второй вариант осуществления

Пример конфигурации антенны

Далее со ссылкой на фиг.10 будет описана конфигурация кабельной антенны 10, когда антенная длина определяется без использования высокочастотного ослабляющего элемента, согласно второму варианту осуществления изобретения. На фиг.10 те же самые ссылочные позиции даны частям, соответствующим частям на фиг.1, 6 и 8, и подробное описание не будет повторяться. В примере, показанном на фиг.10, когда не используется высокочастотный ослабляющий элемент, радиоволна попадает в весь коаксиальный проводник 2. Поэтому желательно, чтобы длина части, служащей в качестве заземления, вырезалась в единицах λ. В кабельной антенне 10, показанной на фиг.10, радиоволна реально попадает даже в часть (линейную длину L11), служащую в качестве заземления. Поэтому первая линейная длина L1, служащая в качестве антенного элемента, устанавливается на λ/4, тогда как линейная длина L11 устанавливается на 3λ/4. Здесь, первая линейная длина устанавливается на 83 см, чтобы проводник со второй антенной длиной (использование только первой линейной длины) имел резонанс на 85 МГц. Соответственно, длина линейной длины L11 становится равной 216 см.

Фиг.11 является схемой, иллюстрирующей коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН), когда кабельная антенна 10 имеет конфигурацию, показанную на фиг.10. Горизонтальная ось представляет частоту (МГц), а вертикальная ось представляет КСВН. Частоты множества точек измерения на графике, показанном на верхнем рисунке фиг.11, и значения КСВН показаны на нижнем рисунке фиг.11.

Как показано на верхнем рисунке фиг.11 и нижнем рисунке фиг.11, КСВЕН составляет 2,33 в точке МК2 измерений (80 МГц), а тем самым можно понять, что кабельная антенна 10 имеет резонанс на 80 МГц. Даже в диапазоне UHF (от 470 МГц до 770 МГц), указанном штрих-пунктирной линией, КСВН равен 3 или меньше, в особенности от точки МК6 измерений (570 МГц) до точки МК7 измерений (770 МГц). То есть можно понять, что кабельная антенна 10 принимает даже в диапазон UHF, соответствующем высокой частоте диапазона FM/VHF.

Фиг.12 и 13 являются графиками, иллюстрирующими пиковое усиление кабельной антенны 10 с антенной конфигурацией, показанной на фиг.10, при вертикально поляризованной волне и горизонтально поляризованной волне. Фиг.12 показывает значения пикового усиления в диапазоне FM/VHF. Фиг.13 показывает значения пикового усиления в диапазоне UHF. На графиках, показанных на верхнем рисунке фиг.12 и верхнем рисунке фиг.13 горизонтальная ось представляет частоту (МГц), а вертикальная ось представляет пиковое усиление (dBd). Вертикально поляризованная волна указана пунктирной линией, а горизонтально поляризованная волна указана сплошной линией. Средний рисунок на фиг.12 и средний рисунок на фиг.13 показывают таблицы, представляющие значения измеренных точек графиков, показанных, соответственно, на верхнем рисунке фиг.12 и верхнем рисунке фиг.13. Далее, средний рисунок фиг.12 показывает только измеренные значения на частотах от 76 МГц до 107 МГц (в диапазоне, указанном вертикальной пунктирной линией на верхнем рисунке фиг.12) из числа частот, показанных на горизонтальной оси верхнего рисунка фиг.12.

Пиковые усиления как вертикально поляризованной волны, так и горизонтально поляризованной волны равны - 15 дБ или менее, в особенности между 76 МГц и 107 МГц в диапазоне FM/VHF, показанном на верхнем рисунке фиг.12 и среднем рисунке фиг.12. Далее, пиковые усиления как вертикально поляризованной волны, так и горизонтально поляризованной волны равны - 15 дБ или менее даже в диапазоне UHF, показанном на верхнем рисунке фиг.13 и среднем рисунке фиг.13. То есть можно понять, что кабельная антенна 10 данного примера принимает и вертикально поляризованную волну, и горизонтально поляризованную волну как в диапазоне FM/VHF, так и в диапазоне UHF за счет резонанса вблизи этих частот.

Когда антенна установлена на крыше или тому подобном здания, чтобы принимать телевизионное вещание, эту антенну размещают в положении, в котором видно радиобашню, такую как токийская башня. В этом случае, поскольку между радиобашней и антенной нет никаких препятствий, направление поляризации радиоволн, передаваемых из радиобашни, не изменяется во время распространения радиоволн. С другой стороны, радиоволны, приходящие в антенну, используемую в помещении, внутри транспортного средства или в портативном терминале, во многих случаях отражаются от препятствующих объектов, таких как здания, присутствующие между радиобашней и антенной. По этой причине от антенны, используемой в такой окружающей среде, требуется принимать как вертикально поляризованную волну, так и горизонтально поляризованную волну. То есть кабельная антенна 10 данного примера выполнена, чтобы удовлетворять этому требованию.

Фиг.14 и 15 являются схемами, иллюстрирующими результат измерения пикового усиления традиционной дипольной антенны, сконструированной для приема радиоволны с частотой 500 МГц диапазона UHF в каждом частотном диапазоне. Фиг.14 показывает значения пикового усиления в диапазоне FM/VHF. Фиг.15 показывает значения пикового усиления в диапазоне UHF. На графиках, показанных на верхнем рисунке фиг.14 и верхнем рисунке фиг.15, горизонтальная ось представляет частоту (МГц), а вертикальная ось представляет пиковое усиление (dBd). Вертикально поляризованная волна указана пунктирной линией, а горизонтально поляризованная волна указана сплошной линией. Средний рисунок фиг.14 и средний рисунок фиг.15 показывают таблицы, представляющие значения точек измерения графиков, показанных, соответственно, на верхнем рисунке фиг.14 и верхнем рисунке фиг.15. Далее, средний рисунок фиг.14 показывает только измеренные значения на частотах от 76 МГц до 107 МГц (в полосе, указанной вертикальной пунктирной линией на верхнем рисунке фиг.14) из числа частот, показанных на горизонтальной оси верхнего рисунка фиг.14.

В дипольной антенне, сконструированной для приема радиоволны 500 МГц, как показано на верхнем рисунке фиг.14 и среднем рисунке фиг.14, можно понять, что значение пикового усиления равно - 20 дБ или более как для вертикально поляризованной волны, так и для горизонтально поляризованной волны в диапазоне VHF, и антенного усиления не получается. Даже в дипольной антенне радиоволну диапазона VHF можно принимать, когда антенная длина удлинена. Однако в этом случае размер самой антенны может по необходимости увеличиться.

В диапазоне UHF, как показано на верхнем рисунке фиг.15 и среднем рисунке фиг.15, можно понять, что горизонтально поляризованная волна, показанная сплошной линией, принимается относительно хорошо, но вертикально поляризованная волна, показанная пунктирной линией, принимается редко, т.к. пиковое усиление каждой частоты составляет - 15 дБ или менее.

Далее, со ссылкой на фиг.16 и 17 будут описаны характеристики направленности кабельной антенны 10, выполненной в виде антенны, показанной на фиг.10. Фиг.16 является схемой, иллюстрирующей характеристики направленности в диапазоне FM/VHF. Фиг.17 является схемой, иллюстрирующей характеристики направленности в диапазоне UHF. На фиг.16 и 17 характеристики направленности вертикально поляризованной волны указаны пунктирной линией, а характеристики направленности горизонтально поляризованной волны указаны сплошной линией.

Сначала со ссылкой на фиг.16 будут описаны характеристики направленности кабельной антенны 10 в диапазоне FM/VHF. Часть 16а показывает диаграмму направленности, когда частота равна 76 МГц. Часть 16b показывает диаграмму направленности, когда частота равна 78,5 МГц. Часть 16с показывает диаграмму направленности, когда частота равна 81 МГц. Часть 16d показывает диаграмму направленности, когда частота равна 83,5 МГц. Часть 16е показывает диаграмму направленности, когда частота равна 86 МГц. Часть 16f показывает диаграмму направленности, когда частота равна 95 МГц. Часть 16g показывает диаграмму направленности, когда частота равна 101 МГц. Часть 16h показывает диаграмму направленности, когда частота равна 107 МГц. Часть 16i показывает значения пикового усиления (dBd) и среднего усиления (dBd) при вертикально поляризованных волнах, показанных в частях 16а-16h. Часть 16j показывает значения пикового усиления (dBd) и среднего усиления (dBd) при горизонтально поляризованных волнах, показанных в частях 16a-16h.

Частота диапазона FM/VHF представляет собой частоту, на которой имеет резонанс первая антенная длина, включающая в себя согнутую часть. Как показано в частях 16a-16h, можно понять, что характеристики направленности являются круговыми в вертикальной плоскости и образуют полную форму восьмерки в горизонтальном направлении.

Далее, со ссылкой на фиг.17 будут описаны характеристики направленности кабельной антенны 10 в диапазоне UHF. Часть 17а показывает диаграмму направленности, когда частота равна 470 МГц. Часть 17b показывает диаграмму направленности, когда частота равна 520 МГц. Часть 17с показывает диаграмму направленности, когда частота равна 570 МГц. Часть 17d показывает диаграмму направленности, когда частота равна 620 МГц. Часть 17е показывает диаграмму направленности, когда частота равна 670 МГц. Часть 17f показывает диаграмму направленности, когда частота равна 720 МГц. Часть 17g показывает диаграмму направленности, когда частота равна 770 МГц. Часть 17h показывает диаграмму направленности, когда частота равна 906 МГц. Часть 171 показывает значения пикового усиления (dBd) и среднего усиления (dBd) при вертикально поляризованных волнах, показанных в частях 17а-17h. Часть 17j показывает значения пикового усиления (dBd) и среднег