Способ измерения координат микросейсмических источников и параметров механизмов их очагов в условиях сильных сейсмических помех (варианты)

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области геофизики и может быть использовано при контроле процесса гидроразрыва пластов залежей углеводородов. По первому и второму вариантам способа измеряют поверхностной группой сейсмических приемников (ПГСП) сейсмические сигналы (СС), излучаемые микросейсмическими источниками (МИ). Производят анализ цифровых записей СС, судят по результатам анализа об обнаружении микросейсмического события путем вычисления определенных функционалов. Устанавливают значение векторного аргумента, в котором этот функционал достигает максимума, определяют по нему координаты МИ и параметры механизма очага МИ. В качестве приемников ПГСП применяют трехкомпонентные сейсмометры. Измеряют значения полных векторов СС в точках выхода на поверхность лучей распространения сейсмической волны от МИ ко всем сейсмометрам, рассчитывают ожидаемые значения физических характеристик СС, используя физические модели среды под приемниками ПГСП. При анализе цифровых записей СС вычисляют по первому и второму вариантам способа различные определенные функционалы. Технический результат: повышение вероятности обнаружения микросейсмических событий и точности измерения координат их источников. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Реферат

Область техники

Изобретение относится к области сейсмических исследований и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности, а именно - при контроле процесса гидроразрыва пластов залежей углеводородов, в горнодобывающей промышленности - для контроля микросейсмичности в окрестности шахт и рудников, в технологиях контроля за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - для идентификации мест проведения подземных взрывов.

Предшествующий уровень техники

Перспективные технологии из числа применяемых в настоящее время для мониторинга микросейсмической активности в верхних слоях земной среды, в частности, мониторинга гидроразрыва пластов (ГРП) при добыче нефти и газа используют поверхностные группы сейсмических приемников (ПГСП) для регистрации сейсмических волн, излучаемых микросейсмическими источниками. Записи сейсмических сигналов, принятых ПГСП, используются затем для определения размеров и геометрии образовавшейся области разрушения среды. ПГСП представляют собой совокупность приборов, регистрирующих колебания частиц Земной среды, установленных на поверхности земли или на небольшом углублении под ее поверхностью на расстояниях от 30 до 200 м друг от друга в области (апертуре), размеры которой определяются глубиной, где происходят микросейсмические события, и скоростной моделью среды, охватывающей место производство ГРП. [RU, №2319177], [RU, №2305298], [PCT/US 2009/037220], [WO/2009/007822], [RU, №2451307], [RU, №2451308].

Известные способы микросейсмического мониторинга различаются, в основном, методами анализа зарегистрированных ПГСП сейсмических сигналов для решения основных задач мониторинга, каковыми являются:

1) измерение координат (локация) источников микроземлетрясений, образующихся при техногенном воздействии на земную среду, которые в совокупности определяют места локальных разрывов среды;

2) определение геометрических, кинематических и динамических характеристик этих разрывов, в частности, направления и скорости относительных перемещений локальных участков земной среды при микроземлетрясении, а также размеры этих участков.

В известных способах мониторинга решение двух указанных задач осуществляется с помощью различных процедур анализа данных ПГСП. Сначала с помощью процедуры локации измеряются координаты микросейсмического источника. Затем процедурами многоканальной фильтрации (с помощью «фокусировки на источник», «стекинга») сигналы от источника, зарегистрированные на различных областях апертуры ПГСП, выделяются из сейсмических шумов. Различия в формах сигналов, излучаемых источником в виде сейсмических волн в различных направлениях, позволяют судить о геометрии «диаграммы излучения» очага микросейсмического события, которая однозначно связана с характером деформации среды в очаге.

Практическая реализация известных способов мониторинга связана со следующими трудностями:

A. Наличием в записях сейсмических сигналов от микроземлетрясений сильных когерентных помех, т.е. случайных помех, коррелированных и по времени, и по пространству. Такие помехи порождаются, главным образом, техническими устройствами, работающими в районе, где производится мониторинг микросейсмичности. В частности, это механизмы, используемые для разработки месторождений нефти или газа и технологических операций гидроразрыва среды.

Б. Сложностью строения земной среды под ПГСП, включающей область, где происходят микросейсмические события. Недостаточный учет имеющейся информации о строении среды приводит к ошибкам в физических моделях распространения сейсмических волн от микросейсмических источников к приемникам ПГСП, т.е. тех моделей, которые используются при решении указанных выше основных задач обработки сейсмических сигналов при микросейсмическом мониторинге.

B. Сложностью механизмов очагов микросейсмических источников, которые невозможно моделировать как точечные источники только вида расширения (типа взрыва) или только вида сдвига (типа двойного диполя). Как правило, микросейсмические источники имеют тензор сейсмического момента общего вида [Foulger G.R., Julian B.R. et al Non-double-couple microearthquakes at Long Valley caldera, California, provide evidence for hydraulic fracturing // Journal of Volcanology and Geothermal Research, N 132, (2004), 45-71], причем в процессе развития трещины при гидроразрыве этот тензор может меняться во времени.

Измерение координат (локацию) микросейсмического источника по данным ПГСП приходится осуществлять при очень малых отношениях сигнал/шум из-за высоких техногенных поверхностных сейсмических помех, малой энергетики самих источников и затухания сейсмических волн на пути от источника к поверхности. Поэтому алгоритмы локации должны в максимальной степени использовать имеющуюся априорную информацию, как о статистических характеристиках помех, так и об условиях распространения сейсмических волн в среде под ПГСП, определяемых скоростной моделью этой среды. Эти обстоятельства, в частности, учитываются в способах измерения координат микросейсмических источников, описанных в патентах [RU, №2451307, G01V 1/00, опубл. 20.05.2012] и [RU, №2451308, G01V 1/00, опубл. 20.05.2012].

Известные из уровня техники способы решения второй основной задачи микросейсмического мониторинга - определения механизма очага источника, в частности, методы, изложенные в [WO/2009/007822, Methods and Systems for Processing microseismic data (Shlumberger)] и [Foulger G.R., Julian B.R. et al. Non-double-couple microearthquakes at Long Valley caldera, California, provide evidence for hydraulic fracturing // Journal of Volcanology and Geothermal Research, N 132, (2004), 45-71], основаны на инверсии записей сигналов от источника (сейсмограмм), зарегистрированных различными сейсмометрами ПГСП, т.е. преобразовании совокупности этих записей в тензор сейсмического момента источника. Эти известные технические решения подразумевают, что сигналы источника могут быть с достаточной точностью выделены из помех, т.е. что отношение сигнал/шум в отдельных приемниках ПГСП достаточно велико. Однако во многих практических приложениях, в частности, при гидроразрывах среды, последнее условие не выполняется, и механизм очага источника, как и его координаты, необходимо определять в условиях, когда сейсмограммы источника полностью замаскированы шумами. Т.е. обе указанные выше задачи микросейсмического мониторинга невозможно решать известными способами с требуемой надежностью и точностью при малом отношении сигнал-помеха в приемниках ПГСП.

Для надежного определения механизма очагов микросейсмических источников в условиях сильных помех, воздействующих на ПГСП, необходимо использовать физическую модель очагов этих источников в районе, где проводится микросейсмический мониторинг [Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология М.: Мир, 1983, 536 с]. В известных способах на основании модели очага рассчитываются синтетические (теоретические) сейсмограммы, порождаемые источником на приемниках ПГСП, сравнивая которые с наблюдаемыми сейсмограммами определяют параметры механизма очага. Для расчета синтетических сейсмограмм необходимо использовать определенные предположения о временной функции смещений среды в очаге (которая реально никогда не известна). Расхождение между предполагаемой и реальной временными функциями вносит ошибки в определение параметров механизма очага, что затрудняет использование известных способов при малых отношениях сигнал помеха в приемниках ПГСП.

Из уровня техники известно применение трехкомпонентных сейсмометров в микросейсмическом мониторинге [RU, №2319177], однако в этом известном способе не определена процедура вычисления углов выхода сейсмических лучей от источников в точки расположения сейсмометров ПГСП и не учитывается влияние поверхности раздела земной среды и воздуха на распределение энергии сейсмической волны по компонентам каждого из сейсмометров [Jepsen, D.C. and Kennet, B.L.N., 1990 Three-component analysis of regional seismograms // Bui. Seism. Soc. Am., vol.80, 1990,

P.2032-2053]. Поэтому в известном способе не может быть использована полная энергия сейсмических колебаний вдоль сейсмических лучей, соединяющих источник с приемниками ПГСП, что не позволяет достичь потенциальной надежности и точности микросейсмического мониторинга в условиях малого отношения сигнал-помеха в приемниках ПГСП.

Также из уровня техники известны способы измерения координат микросейсмических источников [RU, №2451307, G01V 1/00, опубл. 20.05.2012], [RU, №2451308, G01V 1/00, опубл. 20.05.2012] учитывающие статистические характеристики помех, воздействующих на приемники ПГСП. В этих способах для анализируемых данных ПГСП измеряются координаты точки максимума по координатам источника определенных функционалов, зависящих как от всей совокупности зарегистрированных данных, так и от координат источника. Функционал способа [RU, №2451308] является обобщением известного функционала сейсмической эмиссионной томографии (СЭТ) (при вычислении последнего в частотной области), но в отличие от СЭТ он учитывает статистические характеристики помех, воздействующих на зарегистрированные сигналы микросейсмического источника. Для этого в предлагаемом обобщении функционала СЭТ используется матричная функция спектральной плотности мощности помех, одновременно воздействующих на всю совокупность приемников ПГСП. При большом числе приемников, применяемых для мониторинга ГРП, указанная функция имеет очень большой размер и поэтому определяется (по дополнительным наблюдениям помех) с невысокой точностью, что уменьшает эффективность ее использования для микросейсмического мониторинга при малых отношениях сигнал-помеха в приемниках ПГСП.

В известном способе [RU, №2451308] максимизируемый по координатам источника функционал вычисляется только по фазам комплексных дискретных конечных преобразований Фурье (ДКПФ) данных, зарегистрированных сейсмометрами ПГСП в анализируемом временном окне. При этом для вычисления указанного фазового функционала используются данные только тех пар приемников ПГСП и только те частоты их ДКПФ, для которых в специальной предварительной процедуре обработки данных ПГСП установлено высокое значение их функции когерентности. Использование только фазовой информации, содержащейся в данных ПГСП, а также только пар датчиков и частот с высокой когерентностью обеспечивает дополнительную помехоустойчивость при оценивании координат микросейсмического источника в условиях при малых отношениях сигнал-помеха в приемниках ПГСП.

Недостаток способов [RU, №2451308], [RU, №2451308] (являющихся усовершенствованием традиционно применяемого в микросейсмическом мониторинге способа СЭТ) состоит в том, что они не позволяют измерять параметры механизмов очагов микросейсмических источников, а также не позволяют использовать полную энергию сейсмических волн, распространяющихся вдоль лучей от источника до приемников ПГСП (что возможно при оснащении ПГСП трехкомпонентными сейсмометрами).

Существенными недостатками способов измерения координат микросейсмических источников [RU, №2451307], [RU, №2451308] (как и способов, описанных в [RU, №2319177], [RU, 2305298], [PCT/US 2009/037220]) является то, что в них не принимается во внимание сложный характер механизмов очагов реальных микросейсмических источников, что особенно важно при мониторинге гидроразрыва пласта на нефте-газовых месторождениях. Наличие в очаге источника деформаций не только типа расширения (типа взрыва), но и типа сдвига (типа двойного диполя) приводит к существенному различию амплитуд (и следовательно, отношений сигнал/шум), а также знаков первых вступлений сигналов источника (сейсмограмм), зарегистрированных различными приемниками ПГСП, т.е. к нарушению «подобия» этих сейсмограмм для различных приемников. При нарушении подобия сигналов, порождаемых источником в различных датчиках, способы локации, основанные на СЭТ и ее обобщениях, теряют свою эффективность, т.е. обеспечиваемая ими надежность обнаружения источника и точность измерения его координат существенно ухудшаются. Можно утверждать, что эти способы ориентированы на локацию источников с механизмом очага только типа расширения.

Также способы [RU, №2451307], [RU, №2451308] не позволяют использовать полную энергию сейсмических волн, распространяющихся вдоль лучей от источника до приемников ПГСП, что возможно при оснащении ПГСП трехкомпонентными сейсмометрами.

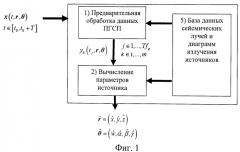

Способ измерения координат микросейсмических источников, предлагаемый в настоящем изобретении, наиболее близок к способу, описанному в патенте [RU, №2451307, G01V 1/00, опубл. 20.05.2012]. В этом известном способе регистрация сейсмических волн, излучаемых микросейсмическим источником, производится поверхностной группой сейсмических приемников (ПГСП). Обработка зарегистрированных многоканальных сейсмических сигналов осуществляется цифровой аппаратурой. Механический процесс разрушения среды (в частности, процесс разрыва среды при ГРП) интерпретируется как последовательность микросейсмических событий, генерирующих сейсмические волны, поэтому анализ цифровых записей сейсмических сигналов осуществляется в скользящем временном окне с длительностью, равной типичной длительности микросейсмических событий (в режиме, близком к режиму реального времени). В результате цифровой обработки данных, соответствующих последовательности временных окон, записи поверхностного сейсмического волнового поля в области установки ПГСП отображаются в совокупность точечных источников внутри исследуемой области земной среды. При этом суждение об обнаружении микросейсмического события и измерение координат его источника осуществляется на основе вычисления максимума определенного функционала от данных ПГСП, зарегистрированных в текущем временном окне. Последующий анализ полученной совокупности точечных источников позволяет судить о процессе развития трещин в земной среде (вызванных, в частности технологической процедурой ГРП).

В настоящем изобретении предлагается модификация описанных в [RU, №2451307], [RU, №2451308] способов измерения координат микросейсмического источников путем введения дополнительных измерительных и вычислительных процедур для определения ожидаемых амплитуд и знаков первых вступлений сигналов, порождаемых в приемниках ПГСП источником со сложным механизмом очага (полным тензором его сейсмического момента). Эти процедуры позволяют скомпенсировать потерю подобия указанных сигналов при появлении в очаге источника сдвиговых составляющих, уменьшить влияние помех и, следовательно, уменьшить вероятность ошибок измерения координат источника.

Введение указанных измерений и процедур в алгоритм обработки данных ПГСП позволяет не только улучшить качество локации источника, но одновременно дает возможность определять параметры механизма его очага (параметры тензора его сейсмического момента). Это дает возможность решать на основе единой процедуры анализа данных ПГСП обе основные задачи микросейсмического мониторинга в условиях сильных помех, полностью маскирующих сигналы от источника, зарегистрированные приемниками ПГСП.

Для улучшения качества измерения координат и параметров механизма очага источника существенным является использование в ПГСП трехкомпонентных сейсмометров и точный учет распределения по компонентам сейсмометров энергии сейсмических волн от источников, расположенных в различных точках контролируемой среды. Для этого необходимы специальные процедуры для определения углов выхода сейсмических лучей от источников в точки расположения сейсмометров ПГСП и учета влияния поверхности раздела земной среды и воздуха на распределение энергии сейсмических волн по компонентам каждого из сейсмометров. Оба данных фактора существенно влияют на указанное распределение энергии, и только их учет обеспечивает эффективное использование при микросейсмическом мониторинге полной энергии сейсмических волн, распространяющихся вдоль лучей от источника к приемникам ПГСП.

Раскрытие изобретения

Решаемая в предлагаемом изобретении задача - улучшение технико-эксплуатационных характеристик мониторинга микросейсмических событий с помощью ПГСП, в том числе техногенных микроземлетрясений, порождаемых различными видами деятельности человека.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении заявленных вариантов способа микросейсмического мониторинга, это - повышение вероятности обнаружения микросейсмических событий, улучшение точности измерения координат их источников, а также определение параметров механизма очага микросейсмического источника при малых отношениях сигнал-шум в приемниках ПГСП.

Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата по первому варианту осуществления предлагаемого способа в известном способе измерения координат микросейсмических источников, включающем:

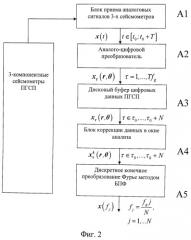

- регистрацию поверхностной группой сейсмических приемников сейсмических сигналов, излучаемых микросейсмическими источниками; обработку сейсмических сигналов цифровой аппаратурой в режиме, близком к режиму реального времени;

- анализ цифровых записей сейсмических сигналов в скользящем временном окне с длительностью, равной типичной длительности микросейсмических событий;

- суждение по результатам анализа об обнаружении микросейсмического события, путем вычисления определенного функционала;

- установление значения векторного аргумента, в котором этот функционал достигает максимума;

- определение по этому значению координат микросейсмического источника, согласно изобретению предлагается:

- использовать трехкомпонентные сейсмометры в качестве приемников ПГСП;

- измерять дополнительные характеристики сейсмических сигналов, регистрируемых ПГСП, а именно:

1) измерять значения полных векторов сейсмических колебаний в точках выхода на поверхность лучей их распространения от микросейсмического источника ко всем трехкомпонентным сейсмометрам ПГСП;

2) измерять соответствие основных физических характеристик указанных в п.1) сейсмических сигналов, зарегистрированных на различных сейсмометрах ПГСП с ожидаемыми (теоретическими) значениями этих характеристик, а именно:

а) относительных задержек во времени этих колебаний на разных сейсмометрах,

б) знаков (полярностей) этих колебаний на разных сейсмометрах,

в) отношений мгновенных амплитуд на разных сейсмометрах;

3) измерять спектральные плотности мощности помех, воздействующих на каждый из трехкомпонентных сейсмометров ПГСП;

- для расчета ожидаемых (теоретических) характеристик сейсмических колебаний, измеренных согласно п.1), использовать реальные физические модели среды под ПГСП, в которой происходят микросейсмические события:

- скоростную модель среды,

- модель затухания сейсмических волн в среде,

- динамическую модель типичных очагов микросейсмических источников.

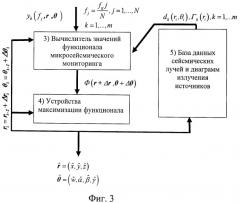

- вычислять функционал, зависящий от результатов измерений, описанных в

п.п.1) - 3), а также от координат микросейсмических источников и параметров механизма их очагов в анализируемой области среды;

функционал вычисляется в частотной области и имеет вид:

Ф ( r , θ ) = ∑ j ∈ J c j ( r ) | ∑ k = 1 m h k , j + ( r , θ ) y k , j ( r ) | 2 , r ∈ Q , θ ∈ V , ( 1 )

где:

y k , j ( r ) = a k * ( r ) F k − 1 ( f j ) x k ( f j ) - комплексное значение на частоте fj дискретного конечного преобразования Фурье (ДКПФ) сейсмических колебаний в среде в точке выхода на поверхность сейсмического луча Lk(r), соединяющего микросейсмический источник в точке r и k-й трехкомпонентный сейсмометр ПГСП, (верхний индекс * - знак Эрмитова сопряжения вектора: транспонирования и комплексного сопряжения, верхний индекс + - знак комплексного сопряжения);

xk(fj), j=1, …, N - 3-х-мерные комплексный вектор значения на частоте fj ДКПФ отсчетов сейсмических сигналов, зарегистрированных на трех компонентах k-го сейсмометра ПГСП в анализируемом временном окне длительностью T,

N=Tfд - число 3m-мерных отсчетов сигналов ПГСП в этом временном окне,

fд - частота дискретизации сигналов ПГСП, f j = f д j 2 N - частоты ДКПФ;

r=(x, y, z) - координаты микросейсмического источника;

F k − 1 ( f j ) - комплексная 3×3-матрица - значение (на частоте fj) обратной матричной спектральной плотности мощности помех, воздействующих на каждую из трех компонент k-го сейсмометра ПГСП;

a k * ( r ) = v ( p x C 2 , p y C 2 , q C 1 ) - векторная функция, определяющая распределение энергии сейсмической волны от микросейсмического источника между компонентами k-го сейсмометра, которая определяется скоростной моделью среды под ПГСП и зависит от взаимного расположения микросейсмического источника и k-го сейсмометра;

pk(r)=(px,py,pz) - единичный вектор выхода сейсмического луча Lk(r), соединяющего микросейсмический источник в точке r с точкой расположения k-го сейсмометра; С1,k(r), С2,k(r), qk(r), v(r) - функции, позволяющие учитывать не только угол выхода сейсмического луча Lk(r), но также влияние поверхности раздела среды и воздуха на волновое поле под k-м сейсмометром и измерять полную энергию сейсмической волны от микросейсмического источника, приходящей на k-й сейсмометр;

hk(fj|r,θ)=dk(r,θ)ехр{-i2πfjГk(r)} - комплексная частотная характеристика пути распространения сигнала микросейсмического источника вдоль сейсмического луча Lk(r), где i - мнимая единица, Гk(r) - время распространения сейсмической волны от микросейсмического источника вдоль луча Lk(r) (определяемое скоростной моделью среды под ПГСП),

dk(r, θ) - значение относительной амплитуды излучения колебаний в очаге вдоль луча Lk(r) (значение «диаграммы излучения» очага); эта величина определяется как взаимным расположением микросейсмического источника и k-го сейсмометра, так и вектором параметров θ механизма очага микросейсмического источника;

θ=(w, α, β, γ) - параметры механизма очага микросейсмического источника, имеющие следующий физический смысл: w - доля энергии микросейсмического источника, излученной в результате деформаций в очаге в виде расширения среды (1-w - соответственно, доля энергии микросейсмического источника, излученной в результате деформаций в очаге в виде сдвигов участков среды), α, β - направляющие углы плоскости сдвига участков среды, γ угол, определяющий направление деформации среды в плоскости сдвига;

c j ( r ) = [ ∑ k = 1 m a k * ( r ) F k − 1 ( f j ) a k * ( r ) ] − 1 - множители, обеспечивающие минимизацию случайных колебаний функционала из-за влияния коррелированных сейсмических помех, воздействующих на сейсмометры ПГСП;

m - число трехкомпонентных сейсмометров ПГСП;

J - множество индексов частот ДКПФ, соответствующее интервалу частот, в котором измеряют сигнал микросейсмического источника;

Q - область земной среды, в которой выявляют микросейсмические источники;

V - область значений параметров θ механизма очага, соответствующая излучению им сейсмических сигналов в направлении апертуры ПГСП;

- устанавливать значение векторных аргументов r, θ функционала Ф(r, θ) (1), в котором функционал достигает максимума, и по найденному значению r определять измеренное значение координат r ^ микросейсмического источника, а по соответствующему значению θ - измеренное значение θ ^ параметров механизма очага микросейсмического источника.

Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата по второму варианту осуществления предлагаемого способа в известном способе измерения координат микросейсмических источников, включающем:

- регистрацию поверхностной группой сейсмических приемников сейсмических сигналов, излучаемых микросейсмическими источниками; обработку сейсмических сигналов цифровой аппаратурой в режиме, близком к режиму реального времени;

- анализ цифровых записей сейсмических сигналов в скользящем временном окне с длительностью, равной типичной длительности микросейсмических событий;

- суждение по результатам анализа об обнаружении микросейсмического события, путем вычисления определенного функционала;

- установление значения векторного аргумента, в котором этот функционал достигает максимума;

- определение по этому значению координат микросейсмического источника, согласно изобретению предлагается:

- использовать трехкомпонентные сейсмометры в качестве приемников ПГСП;

- измерять дополнительные характеристики сейсмических сигналов, регистрируемых ПГСП, а именно:

1) измерять полную энергию колебаний сейсмических волн, порождаемых микросейсмическим источником, в точках выхода на поверхность лучей их распространения от микросейсмического источника ко всем трехкомпонентным сейсмометрам ПГСП;

2) измерять соответствие основных физических характеристик указанных в п.1) колебаний на различных сейсмометрах ПГСП с ожидаемыми (теоретическими) значениями этих характеристик, а именно:

а) относительных задержек во времени этих колебаний на разных сейсмометрах,

б) знаков (полярностей) этих колебаний на разных сейсмометрах,

в) отношений мгновенных амплитуд на разных сейсмометрах;

3) измерять спектральные плотности мощности помех, воздействующих на каждый из трехкомпонентных сейсмометров ПГСП;

4) измерять функции взаимной когерентности для каждой пары сейсмических колебаний вдоль лучей, указанных в п.1);

- для расчета ожидаемых (теоретических) характеристик сейсмических колебаний, измеренных согласно п.1), использовать реальные физические модели среды под ПГСП, в которой происходят микросейсмические события:

- скоростную модель среды,

- модель затухания сейсмических волн в среде,

- динамическую модель типичных очагов микросейсмических источников.

- вычислять функционал, зависящий от результатов измерений, описанных в п.п.1) - 4), а также от координат микросейсмических источников и параметров механизмов их очагов в анализируемой области среды;

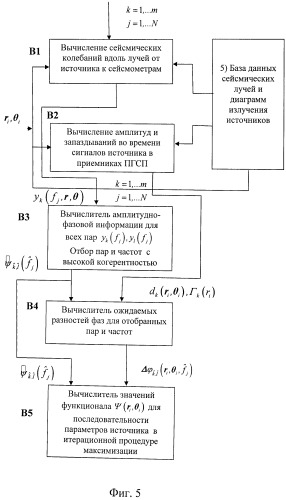

функционал вычисляется в частотной области и имеет вид:

Ψ ( r , θ ) = ∑ k ,1 k ≠ 1 m ∑ j ∈ J b ( K ^ k ,1 ( f j ) ) q ( Δ ϕ 1, k ( r , θ , f j ) − Ψ ^ k ,1 ( f j ) ) , r ∈ Q , θ ∈ V

где:

K ^ k , l ( f j ) - измеренное на частоте fj значение функции взаимной когерентности комплексных сигналов yk,j(r), yl,j(r) - ДКПФ сейсмических колебаний в среде в точке выхода на поверхность сейсмических лучей Lk(r) и Ll(r), соединяющих микросейсмический источник в точке r с k-м и l-м сейсмометрами;

b ( K ^ k , l ( f j ) ) - пороговая функция, позволяющая выбрать пары сейсмометров ПГСП и частоты ДКПФ, для которых взаимная когерентность сигналов yk,j(r), yl,j(r) достаточно велика;

Δφk,l(r,θ,fj)=2πfj(Гk(r)-Гl(r))+π(γk(r,θ)-γl(r,θ)) - ожидаемая разность фаз на частоте fj сигналов микросейсмического источника в точках выхода на поверхность сейсмических лучей Lk(r) и Ll(r);

γk(r, θ) - индикатор знака деформации среды, создаваемой микросейсмическим источником вдоль луча Lk(r) («1» - сжатие, «0» - расширение);

ψ ^ k , l ( f j ) - измеренная разность фаз (на частоте fj) сейсмических колебаний yk,j(r),

yl,j(r) вдоль лучей Lk(r) и Ll(r);

q(ψ),ψ∈[-π, π] - настроечная нелинейная функция процедуры анализа;

остальные обозначения в формуле (2) аналогичны обозначениям в формуле (1), при этом первая сумма в функционале Ψ(r) вычисляется по всем парам сейсмометров ПГСП, имеющим различные номера, для которых функция взаимной когерентности на частоте fj превышает порог, заданный в пороговой функции b ( K ^ k , l ( f j ) ) .

Во втором варианте осуществления заявленного способа при минимизации функционала (2) по r,θ используются только аргументы (фазы) измеренных комплексных величин yk,j(r). Этот вариант математически получается раскрытием в функционале (1) квадрата модуля суммы ∑ k = l m h k , j + ( r , θ ) y k , j ( r ) , выделения модулей и аргументов (фаз) получающихся m2 комплексных слагаемых с последующим нелинейным преобразованием этих модулей и фаз.

Использование в предлагаемом способе измерения координат и параметров очагов микросейсмических источников второго варианта с функционалом (2) наиболее целесообразно, когда нет достоверной информации о статистических характеристиках помех, т.е. неизвестны матричные спектральные плотности мощности (МСПМ) Fk(f) помех, воздействующих на трехкомпонентные сейсмометры ПГСП. В большинстве практических ситуаций эти МСПМ могут быть определены только по дополнительным наблюдениям помех, произведенным до момента, когда произошло микросейсмическое событие (например, до начала процесса гидроразрыва пласта).

В настоящем изобретении предлагается реализация решения второй основной задачи микросейсмического мониторинга по данным ПГСП - определения механизма очага микросейсмического источника - когда отношения сигнал/шум в отдельных приемниках ПГСП мало, однако число этих приемников и апертура ПГСП достаточно велики. При этом и локация, и определение параметров механизма очага источника осуществляются не в виде различных последовательных процедур анализа данных ПГСП, а в результате одной процедуры измерения полной совокупности параметров микросейсмического источника на основе многоканальной записи данных ПГСП.

Кроме того, в заявленный способ введены дополнительные измерительные и вычислительные процедуры для определения ожидаемых амплитуд и знаков первых вступлений сигналов, порождаемых в приемниках ПГСП микросейсмическим источником со сложным механизмом очага (полным тензором его сейсмического момента). Эти процедуры позволяют скомпенсировать потерю подобия указанных сигналов при появлении в очаге микросейсмического источника сдвиговых составляющих, уменьшить влияние помех и, следовательно, уменьшить вероятность ошибок измерения координат микросейсмического источника.

Введение указанных измерительных и вычислительных процедур в алгоритм обработки данных ПГСП позволяет не только улучшить качество локации микросейсмического источника, но одновременно дает возможность определять параметры механизма его очага (параметры тензора его сейсмического момента). Это позволяет решать на основе единой процедуры анализа данных ПГСП обе основные задачи микросейсмического мониторинга в условиях сильных помех, полностью маскирующих сигналы от микросейсмического источника.

В настоящем изобретении предлагается при использовании ПГСП с трехкомпонентными сейсмометрами применять также специальные измерительные и вычислительные процедуры для учета распределения энергии сейсмических волн по компонентам сейсмометра. Предложенные в настоящем изобретении процедуры определения углов выхода сейсмических лучей от микросейсмических источников и учета влияния поверхности раздела земной среды и воздуха на распределение энергии сейсмической волны по компонентам сейсмометра обуславливают высокую эффективность использования трехкомпонентных сейсмометров для повышения качества микросейсмического мониторинга. Указанные процедуры позволяют использовать для определения координат и параметров механизма очага микросейсмического источника полную энергию сейсмических волн, распространяющихся вдоль лучей от микросейсмического источника до сейсмометров ПГСП, более точно измерять относительные амплитуды и знаки (полярности) этих волн на разных сейсмометрах. Это повышает надежность обнаружения микросейсмического источника, точность определения его координат и параметров механизма его очага в условиях сильных сейсмических помех.

Предлагаемый в настоящем изобретении способ измерения координат микросейсмических источников позволяет существенно уменьшить влияние указанного выше фактора - сложного характера очага реальных микросейсмических событий - на эффективность микросейсмического мониторинга с помощью ПГСП, т.е. повысить надежность обнаружения и точность локации микросейсмических источников и одновременно с локацией определять важнейшие физические параметры очагов микросейсмических источников в условиях сильных техногенных помех, ко