Способ динамической оценки структурных изменений паренхимы поджелудочной железы

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины. Для динамической оценки структурных изменений паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) при помощи мультиспиральной компьютерной томографии проводят сопоставление последовательных показателей рентгеновской плотности в различных ее отделах. На основании полученной томограммы определяют абсолютную рентгеновскую плотность (АРП) и наибольшую толщину в головке, теле и хвосте ПЖ. Вычисляют удельную плотность каждого отдела железы в динамике по формуле: УП1,2…n=АРП/толщина исследуемого отдела ПЖ (мм), где УП1 - исходная величина удельной плотности каждого отдела ПЖ, УП2…n - величины удельной плотности каждого отдела ПЖ в динамике. Рассчитывают индекс уплотнения (ИУ) каждого отдела железы в динамике по формуле: ИУ=УП2…n/УП1, на основании значения которого оценивают структурные изменения паренхимы ПЖ. Способ повышает точность и информативность динамической оценки за течением воспалительного процесса в паренхиме поджелудочной железы за счет учета структурно-морфологических сдвигов в ткани поджелудочной железы при динамическом компьютерно-томографическом мониторинге. 5 пр., 5 ил.

Реферат

Изобретение относится к медицине, а именно к компьютерным лучевым методам исследования поджелудочной железы, и может быть использовано для динамического мониторинга структурного состояния поджелудочной железы (ПЖ) у больных с различными формами воспаления при консервативном, оперативном и эндоваскулярном лечении.

Среди сложных и нерешенных проблем патологии поджелудочной железы актуальной остается проблема объективизации и количественного мониторинга воспалительного процесса в паренхиме поджелудочной железы, его динамики под влиянием лечебных воздействий. В клинике помимо субъективных, общеклинических и системных показателей используются лабораторные данные, ультразвуковая сонография, магнитно-резонансная томография и др.

Известен способ оценки состояния паренхимы ПЖ (Прокоп М. Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body / М. Прокоп, М. Галански / МЕДпресс-информ; 2009 г. 414 с.) путем рентгеновской компьютерной томографии, позволяющей регистрировать и оценивать математически количественные показатели рентгеновской абсолютной плотности паренхимы ПЖ, степени структурности железы, снижения степени накопления контрастного вещества паренхимой ПЖ при болюсном внутривенном введении.

Недостатком известного способа является неточность и малоинформативность определения абсолютной плотности, поскольку он не отражает индивидуальной динамики течения патологического процесса для данного пациента в разные промежутки времени, а лишь дает усредненные значения денситометрического показателя.

Наиболее близким по достигаемому техническому результату является способ оценки структурных изменений паренхимы поджелудочной железы путем вычисления относительной плотности ПЖ в процентах Горгун Ю.В. РКТ - характеристика поджелудочной железы: индивидуальный подход к интерпретации томограмм с учетом возрастного и конституциального факторов (Ю.В. Горгун, В.Н. Петухов // Новости лучевой диагностики. - 1999 2: 20-22). Мультиспиральное компьютерное томографическое исследование (МСКТ) поджелудочной железы проводят натощак или не ранее чем через 4 часа после последнего приема пищи. За 10-15 мин до исследования пациент выпивает 1-2 стакана разведенного раствора водорастворимого контрастного средства, что обеспечивает контрастирование верхних отделов ЖКТ. Исследование выполняется в положении пациента на спине, с запрокинутыми за голову руками. После выполнения топограммы проводят сканирование от уровня левого купола диафрагмы в каудальном направлении до исчезновения изображения головки ПЖ. Если петля двенадцатиперстной кишки не контрастируется и не удается отграничить головку ПЖ, исследование повторяют в положении пациента на правом боку, что обычно способствует значительному улучшению визуализации органа. Для получения обзорных томограмм ПЖ нами используется толщина среза 10 мм при шаге 10 мм. При необходимости после предварительного внутривенного болюсного введения 40 мл водорастворимого контраста исследование повторяют на уровне выраженных патологических изменений с более тонкими срезами (2-5 мм). Для их оценки используется окно шириной 400 HU, уровень окна 40 HU.

По известному способу вычисление относительной плотности проводят по формуле:

A=(B/C)×100%, где A - относительная плотность ПЖ в %, B - денситометрический коэффициент ПЖ в HU, C - денситометрический коэффициент просвета аорты в HU. Полученная величина практически не зависит от массы тела и возраста, т.е. позволяет сравнивать плотность органа у различных групп пациентов. Ее значение 110±7%.

Недостатками прототипа являются малая информативность, так как рентгеновская плотность в аорте изменяется даже в пределах небольшого промежутка времени у одного и того же пациента, поскольку денситометрическая плотность крови не является константой и зависит от самых различных факторов: сгущение, гемодилюция, анемия и т.д.

Авторы предлагают способ динамической оценки структурных изменений паренхимы поджелудочной железы для методического обеспечения задачи объективной сравнительной и динамической оценки эффективности способов консервативного лечения заболеваний поджелудочной железы, вычислять и дополнительно включать в число компьютерно-томографических характеристик состояния паренхимы ПЖ 2 новых, количественных показателя: 1. Удельная плотность (УП), 2. Индекс уплотнения (ИУ) паренхимы ПЖ.

Техническим результатом заявляемого способа является повышение точности и информативности динамической оценки за течением воспалительного процесса в паренхиме поджелудочной железы за счет:

1. Выбора в качестве объекта динамического исследования компьютерно-томографический скан ПЖ, с измерением наибольшей ее толщины и абсолютной рентгеновской плотности (АРП) в ее головке, теле и хвосте как изменяющихся параметров при непосредственном воздействии на паренхиматозное воспаление.

2. Способа математической обработки с вычислением удельной плотности и индекса уплотнения в динамике лечебного воздействия на острое или хроническое воспаление в ПЖ.

Технический результат достигается тем, что на основании полученной томограммы определяют абсолютную рентгеновскую плотность (АРП) и наибольшую толщину в головке, теле и хвосте ПЖ, вычисляют удельную плотность каждого от дела железы в динамике по формуле: УП1,2…n=АРП/толщину исследуемого отдела ПЖ (мм), где УП1 исходная величина удельной плотности каждого отдела ПЖ, УП2…n - величины удельной плотности каждого отдела ПЖ в динамике, затем рассчитывают индекс уплотнения (ИУ) каждого отдела железы в динамике по формуле: ИУ=УП2…n/УП1, на основании значения которого оценивают структурные изменения паренхимы ПЖ.

Способ осуществляют следующим образом.

Для иллюстрации даны фигуры 1-5.

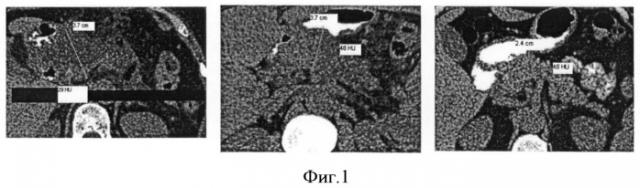

На фиг.1 представлена компьютерная томограмма пациента М. 56 л. ИБ №8053, №962

На фиг.2 представлена компьютерная томограмма пациента А., ИБ №1-4283.

На фиг.3 представлена компьютерная томограмма пациента С. ИБ №1-8392.

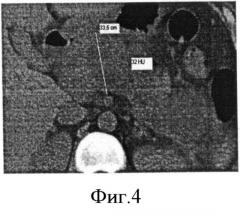

На фиг.4 представлена компьютерная томограмма пациента П. ИБ №1-3647.

На фиг.5 представлена компьютерная томограмма пациента С. ИБ №1-3983.

После сканирования ПЖ в нативную фазу, (МСКТ) исследование поджелудочной железы проводят натощак или не ранее чем через 4 часа после последнего приема пищи. За 10-15 мин до исследования пациент выпивает 1-2 стакана разведенного раствора водорастворимого контрастного средства, что обеспечивает контрастирование верхних отделов ЖКТ. Исследование выполняется в положении пациента на спине, с запрокинутыми за голову руками. После выполнения томограммы проводят сканирование от уровня левого купола диафрагмы в каудальном направлении до исчезновения изображения головки ПЖ. Если петля двенадцатиперстной кишки не контрастируется и не удается отграничить головку ПЖ, исследование повторяют в положении пациента на правом боку, что обычно способствует значительному улучшению визуализации органа. Для получения обзорных томограмм ПЖ нами используется толщина среза 10 мм при шаге 10 мм. При необходимости после предварительного внутривенного болюсного введения 40 мл водорастворимого контраста исследование повторяют на уровне выраженных патологических изменений с более тонкими срезами (2-5 мм). Для их оценки используется окно шириной 400 HU, уровень окна 40 HU.

По формуле (Удельная плотность = АРП/толщину ПЖ), вычисляют удельную плотность в каждом отделе ПЖ (исходную, через 10 дней после лечения и 6 мес. после лечения). По формуле: УП1,2…n=АРП/толщину исследуемого отдела ПЖ (мм), где УП1 - исходная величина удельной плотности каждого отдела ПЖ, УП2…n - величины удельной плотности каждого отдела ПЖ в динамике, затем рассчитывают индекс уплотнения (ИУ) каждого отдела железы в динамике по формуле: ИУ=УП2…n/УП1, на основании значения которого оценивают структурные изменения паренхимы ПЖ; исходную, через 10 дней после лечения и 6 мес.после лечения.

Клинические примеры:

1. Пациент М. (Фиг.1) ИБ №8053, №962. ДЗ: хронический паренхиматозный панкреатит, рецидивирующее течение (мультиспиральная компьютерная томография ПЖ исходная, через 10 дней после лечения, и через 6 мес. после лечения)

Удельная плотность = АРП/наибольшую толщину ПЖ

В головке: исходная = 0,78 (29/37); через 10 дней = 1,3 (48/37); через 6 мес = 2,0 (48/24,5).

В теле: исходная = 1,1 (29/26); 10 дней = 2 (48/24); 6 мес. = 2,28 (48/21).

В хвосте: исходная = 0,78 (29/22); 10 дней = 2,4 (48/20); 6 мес. = 3,4 (48/14).

Индекс уплотнения = УП2/УП1:

В головке: исходный = 0,78; 10 дней = 1,6 (1,3/0,78); 6 мес. = 2,5 (2/0,78).

В теле: исходный 1,1; 10 дней = 1,8 (2/1,1); 6 мес. = 2 (2,28/1,1).

В хвосте: исходный 0,78; 10 дней = 3 (2,4/0,78); 6 мес. = 4,3 (3,4/0,78)

2. Пациент А. (фиг.2) ИБ №1-4283. ДЗ: хронический панкреатит культи поджелудочной железы, состояние после корпоро-каудальной резекции.

Расчеты:

Удельная плотность = АРП/наибольшую толщину ПЖ

В головке: исходная = 0,5 (35/45); 10 дней = 1,09 (35/32); 6 мес. = 1,3 (33,9/24).

Индекс уплотнения = УП2/УП1 В головке: исходный = 0,5; 10 дней = 2,9 (1,09/0,5); 6 мес. = 2,6 (1,3/0,5)

3. Пациент С. (фиг.3) ДЗ: острый отечный панкреатит.

Расчеты:

Удельная плотность = АРП/наибольшую толщину ПЖ

В головке: исходная = 1,13 (42/37); 6 мес. = 1,2 (37/30).

В теле: исходная = 1,6 (42/26); 6 мес. = 0,6 (26/44).

В хвосте: исходная = 1,4 (41,1/30); 6 мес. = 2,3 (37/16).

Индекс уплотнения = УП2/УП1

В головке: исходный = 1,13; 6 мес. = 1,09 (1,2 /1,1).

В теле: исходный 1,6; 6 мес. = 0,375(0,6/1,6).

В хвосте: исходный 1,4; 6 мес. = 1,6 (2,3/1,4).

4. Пациент П. (фиг.4) ИБ №1-3647. ДЗ: панкреонекроз.

Расчеты:

Удельная плотность = АРП/наибольшую толщину ПЖ

В головке: исходная = 0,7 (26/38); 1 мес. = 0,9 (32/33,5).

В теле: исходная = 0,8 (26/30); 1 мес. = 1,1 (32/28,6).

В хвосте: исходная = 1 (26/25); 1 мес = 1,4 (32/22,5).

Индекс уплотнения = УП2/УП1

В головке: исходный = 0,7; 1 мес. = 1,28 (0,9/0,7).

В теле: исходный 0,8; 1 мес. = 1,37 (1,1/0,8).

В хвосте: исходный = 1; 1 мес. = 1,4 (1,4/1).

5. Пациент С. (фиг.5) ИБ №;-3983. Без патологии поджелудочной железы. Без патологии поджелудочной железы.

Расчеты:

Удельная плотность = АРП/наиболыцую толщину ПЖ

В головке: 2,3 (44/19).

В теле: 1,4 (37/26).

В хвосте: 2,8 (45/16).

Индекс уплотнения = УП2/УП1

Индекс уплотнения: нет

Заявляемое изобретение обладает высокой точностью и информативностью, что позволяет:

1. Регистрировать исходное состояние и динамику структурных изменений в паренхиме ПЖ при помощи мультиспиральной компьютерной томографии, за счет влияния на лабильный воспалительный компонент ХП.

2. Обеспечить контроль эффективности различных лечебных мероприятий проведенных на поджелудочной железе.

Способ динамической оценки структурных изменений паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) при помощи мультиспиральной компьютерной томографии и путем сопоставления последовательных показателей рентгеновской плотности в различных ее отделах, отличающийся тем, что на основании полученной томограммы определяют абсолютную рентгеновскую плотность (АРП) и наибольшую толщину в головке, теле и хвосте ПЖ, вычисляют удельную плотность каждого отдела железы в динамике по формуле: УП1,2…n=АРП/толщину исследуемого отдела ПЖ (мм), где УП1 исходная величина удельной плотности каждого отдела ПЖ, УП2…n - величины удельной плотности каждого отдела ПЖ в динамике, затем рассчитывают индекс уплотнения (ИУ) каждого отдела железы в динамике по формуле: ИУ=УП2…n/УП1, на основании значения которого оценивают структурные изменения паренхимы ПЖ.