Схема управления отображением, устройство отображения и способ управления отображением

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к средствам управления жидкокристаллическими устройствами отображения. Техническим результатом является повышение качества отображения за счет устранения чередующихся ярких и темных поперечных полос, возникающих при подаче на устройство видеосигнала с преобразованной разрешающей способностью. В способе, когда разрешающая способность видеосигнала преобразована с коэффициентом n (где n - целое число, равное двум или больше), вдоль столбцов на электроды пикселей, соответствующих n смежным шинам сигнала развертки и являющихся смежными друг с другом вдоль столбцов, подают потенциалы сигналов одинаковой полярности и одинакового уровня серого, изменяют направления изменения потенциалов сигналов, записанных в электроды пикселей с шин сигнала передачи данных каждые n смежных строк, в соответствии с полярностями потенциалов сигналов. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 64 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к управлению устройствами отображения, такими как жидкокристаллические устройства отображения, имеющие жидкокристаллические панели отображения с активной матрицей, и, в частности, к схеме управления отображением и к способу управления отображением для управления панелью отображения в устройстве отображения с использованием системы управления, именуемой ЗС-управлением (управлением на основе зарядовой связи (ЗС)).

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Обычная система ЗС-управления, используемая в жидкокристаллическом устройстве отображения с активной матрицей, раскрыта, например, в патентной литературе 1. ЗС-управление объяснено на примере содержания, раскрытого в патентной литературе 1.

На чертеже Фиг. 57 показана конфигурация устройства, в котором реализовано ЗС-управление. На чертеже Фиг. 58 показаны формы различных рабочих сигналов при ЗС-управлении устройством на чертеже Фиг. 57.

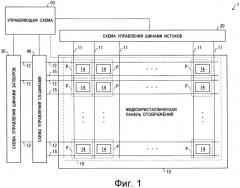

Как показано на чертеже Фиг. 57, жидкокристаллическое устройство отображения, в котором реализовано ЗС-управление, включает в себя секцию 110 отображения изображения, схему 111 управления шинами истоков, схему 112 управления шинами затворов и схему 113 управления CS-шинами.

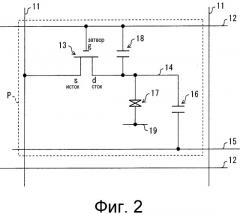

Секция 110 отображения изображения включает в себя множество шин 101 истоков (сигнальных шин), множество шин 102 затворов (шин развертки), переключающих элементов 103; электроды 104 пикселей; множество CS-шин 105 (шин емкостных накопителей (CS)) (общих шин электродов), конденсаторов 106 удержания, жидких кристаллов 107 и противоэлектрод 109. Переключающие элементы 103 расположены вблизи точек пересечения между множеством шин 101 истоков и множеством шин 102 затворов, соответственно. Электроды 104 пикселей соединены с соответствующими переключающими элементами 103.

CS-шины 105 образуют пары с соответствующими шинами 102 затворов, и они расположены параллельно друг другу. Один конец каждого из конденсаторов 106 удержания соединен с электродом 104 пикселя, а другой его конец соединен с CS-шиной 105. Противоэлектрод 109 выполнен таким образом, что обращен к электродам 104 пикселей, а между ними расположены жидкие кристаллы 107.

Схема 111 управления шинами истоков предусмотрена для управления шинами 101 истоков, и схема 112 управления шинами затворов предусмотрена для управления шинами 102 затворов. Кроме того, схема 113 управления CS-шинами предусмотрена для управления CS-шинами 105.

Каждый из переключающих элементов 103 сформирован из аморфного кремния (a-Si), поликристаллического кремния (p-Si), монокристаллического кремния (c-Si) и т.п. Вследствие наличия такой структуры между затвором и стоком переключающего элемента 103 сформирован конденсатор 108. Этот конденсатор 108 вызывает явление, при котором стробирующий импульс с шины 102 затворов смещает электрический потенциал электрода 104 пикселя в отрицательную сторону.

Как показано на чертеже Фиг. 58, электрический потенциал Vg шины 102 затворов в жидкокристаллическом устройстве отображения равен Von только в течение промежутка времени H (периода строчной развертки), в котором выбрана шина 102 затворов, и сохраняется равным Voff в течение других промежутков времени. Электрический потенциал Vs шины 101 истоков изменяется по амплитуде в зависимости от отображаемого видеосигнала, но имеет такую форму сигнала, которая изменяет его полярность на обратную в каждом промежутке времени H, причем его центральное значение равно потенциалу Vcom противоэлектрода, и, применительно к одной и той же шине 102 затворов, его полярность изменяется на обратную в соседнем промежутке времени H (управление с инверсией строк). Поскольку на чертеже Фиг. 58 сделано предположение о том, что на вход подают однородный видеосигнал, то электрический потенциал Vs изменяется с постоянной амплитудой.

Электрический потенциал Vd электрода 104 пикселя равен электрическому потенциалу Vs шины 101 истоков, поскольку переключающий элемент 103 является проводящим в течение промежутка времени, когда электрический потенциал Vg равен Von, и в тот момент времени, когда электрический потенциал Vg становится равным Voff, происходит незначительное смещение электрического потенциала Vd в отрицательную сторону через конденсатор 108 "затвор-сток".

Электрический потенциал Vc CS-шины 105 равен Ve+ в течение промежутка времени H, в котором выбрана соответствующая шина 102 затворов, и следующего промежутка времени H. Далее электрический потенциал Vc переключается так, что становится равным Ve- в течение промежутка времени H после этого следующего промежутка времени H, и затем сохраняется равным Ve- до следующего поля. Это переключение вызывает смещение электрического потенциала Vd в отрицательную сторону через конденсатор 106 удержания.

В результате, электрический потенциал Vd изменяется с большей амплитудой, чем электрический потенциал Vs; следовательно, амплитуда изменения электрического потенциала Vs может быть уменьшена. Это позволяет упростить схему и сократить потребление энергии в схеме 111 управления шинами истоков.

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1

Публикация заявки на патент Японии, Tokukai, № 2001-83943 А (Дата публикации: 30 марта 2001 г.).

ПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2

Публикация международной заявки WO 2009/050926 A1 (Дата публикации: 23 апреля 2009 г.).

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

В жидкокристаллическом устройстве отображения, в котором используют управление с инверсией строк и ЗС-управление, существует проблема, заключающаяся в том, что в первом кадре после начала отображения возникают чередующиеся яркие и темные поперечные полосы в каждой строке (в каждой строке развертки жидкокристаллического устройства отображения).

На чертеже Фиг. 59 изображена временная диаграмма, на которой показано функционирование жидкокристаллического устройства отображения для объяснения причины возникновения этой проблемы.

На чертеже Фиг. 59 GSP представляет собой импульс включения затвора, который задает привязку по времени кадровой развертки, а GCK1 (CK) и GCK2 (CKB) представляют собой сигналы синхронизации затвора, которые подают с выхода схемы управления для задания привязки по времени работы сдвигового регистра. Промежуток времени от заднего фронта до следующего заднего фронта в GSP соответствует одному периоду кадровой развертки (периоду 1V). Каждый из промежутков времени: промежуток времени от переднего фронта в GCK1 до переднего фронта в GCK2 и промежуток времени от переднего фронта в GCK2 до переднего фронта в GCK1, соответствует одному периоду строчной развертки (периоду 1H). CMI представляет собой сигнал полярности, который изменяет свою полярность на обратную в каждом периоде строчной развертки.

Кроме того, на чертеже Фиг. 59 показаны следующие сигналы в указанном порядке следования: сигнал S, подаваемый на исток (видеосигнал), который подают из схемы 111 управления шинами истоков на шину 101 истоков (на шину 101 истоков, созданную в столбце номер x); стробирующий сигнал G1, который подают из схемы 112 управления шинами затворов на шину 102 затворов, созданную в первой строке; CS-сигнал CS1, который подают из схемы 113 управления шинами на CS-шину 105, созданную в первой строке; и электрический потенциал Vpix1 электрода пикселя, созданного в первой строке и в столбце номер x. Аналогичным образом, на чертеже Фиг. 59 показаны следующие сигналы в указанном порядке следования: стробирующий сигнал G2, который подают на шину 102 затворов, созданную во второй строке; CS-сигнал CS2, который подают на CS-шину 105, созданную во второй строке; и электрический потенциал Vpix2 электрода пикселя, созданного во второй строке и в столбце номер x. Кроме того, на чертеже Фиг. 59 показаны следующие сигналы в указанном порядке следования: стробирующий сигнал G3, который подают на шину 102 затворов, созданную в третьей строке; CS-сигнал CS3, который подают на CS-шину 105, созданную в третьей строке; и электрический потенциал Vpix3 электрода пикселя, созданного в третьей строке и в столбце номер x.

Следует отметить, что пунктирные линии в электрических потенциалах Vpix1, Vpix2 и Vpix3 указывают электрический потенциал противоэлектрода 109.

Ниже предполагают, что начальным кадром изображения, выводимого на экран устройства отображения, является первый кадр и что первому кадру предшествует исходное состояние. В исходном состоянии схема 111 управления шинами истоков, схема 112 управления шинами затворов и схема 113 управления CS-шинами все находятся на подготовительных стадиях или в состоянии покоя перед переходом в штатный режим работы. Следовательно, уровни стробирующих сигналов G1, G2 и G3 зафиксированы равными потенциалу "затвор выключен" (электрическому потенциалу, при котором затвор переключающего элемента 103 выключен), и уровни CS-сигналов CS1, CS2 и CS3 зафиксированы равными одному электрическому потенциалу (например, на низком уровне).

В первом кадре после исходного состояния схема 111 управления шинами истоков, схема 112 управления шинами затворов и схема 113 управления CS-шинами все находятся в штатном режиме работы. Это вызывает то, что сигналом S, подаваемым на исток, является сигнал, который имеет амплитуду, соответствующую уровню серого, представленному видеосигналом, и который изменяет свою полярность на обратную в каждом периоде 1H.

Следует отметить следующее: поскольку на чертеже Фиг. 59 предполагают, что на экран выводят однородное изображение, то амплитуда сигнала S, подаваемого на исток, является постоянной. Между тем, стробирующие сигналы G1, G2 и G3 служат в качестве потенциалов "затвор включен" (при которых затворы переключающих элементов 103 включены) в течение, соответственно, первого, второго и третьего периодов 1H в активном периоде (в эффективном периоде развертки) каждого кадра, и служат в качестве потенциалов "затвор выключен" в течение других промежутков времени.

Затем CS-сигналы CS1, CS2 и CS3 инвертируются после понижения уровней соответствующих им стробирующих сигналов G1, G2 и G3, и они принимают такие формы сигнала, которые являются противоположными друг другу в направлении инвертирования. В частности, в нечетном кадре уровень CS-сигнала CS2 повышается после понижения уровня соответствующего ему стробирующего сигнала G2, а уровень CS-сигналов CS1 и CS3 понижается после понижения уровня соответствующих им стробирующих сигналов G1 и G3. Кроме того, в четном кадре уровень CS-сигнала CS2 понижается после понижения уровня соответствующего ему стробирующего сигнала G2, а уровень CS-сигналов CS1 и CS3 повышается после понижения уровня соответствующих им стробирующих сигналов G1 и G3.

Следует отметить, что соотношение между передними и задними фронтами в CS-сигналах CS1, CS2 и CS3 в четных и в нечетных кадрах может быть противоположным вышеизложенному соотношению. Кроме того, привязкой по времени инвертирования CS-сигналов CS1, CS2 и CS3 могут являться задние фронты стробирующих сигналов G1, G2 и G3 или более поздние моменты времени, то есть соответствующие периоды строчной развертки или более поздние моменты времени. Например, CS-сигналы CS1, CS2 и CS3 могут быть инвертированы синхронно с передними фронтами стробирующих сигналов в следующей строке.

Однако поскольку в первом кадре все CS-сигналы CS1, CS2 и CS3 имеют в исходном состоянии один фиксированный электрический потенциал (на чертеже Фиг. 59 - низкий уровень), то электрические потенциалы Vpix1 и Vpix3 находятся в неправильном состоянии. В частности, CS-сигнал CS2 ведет себя таким же самым образом, как и в других нечетных кадрах (в третьем кадре, пятом кадре,...) в том смысле, что его уровень повышается после соответствующего понижения уровня стробирующего сигнала G2, но CS-сигналы CS1 и CS3 ведут себя по-иному, чем в других нечетных кадрах (третьем кадре, пятом кадре,...), в том смысле, что их электрический потенциал остается тем же самым (на чертеже Фиг. 59 - на низком уровне) после понижения уровня соответствующих стробирующих сигналов G1 и G3.

Поэтому в первом кадре изменение электрического потенциала CS-сигнала CS2 обычно происходит на электродах 104 пикселей во второй строке. Следовательно, когда электрический потенциал Vpix2 подвергается смещению электрического потенциала, вызванному изменением электрического потенциала CS-сигнала CS2, то электрический потенциал CS-сигналов CS1 и CS3 на электродах 104 пикселей в первой и третьей строках не изменяется. Соответственно, электрические потенциалы Vpix1 и Vpix3 не подвергаются смещению электрического потенциала (что указано на чертеже Фиг. 59 заштрихованными областями). В результате, несмотря на ввод сигналов S, подаваемых на исток, с тем же самым уровнем серого, возникает разность по яркости между первой и третьей строками и второй строкой вследствие разности между электрическими потенциалами Vpix1 и Vpix3 и электрическим потенциалом Vpix2. Эта разность по яркости проявляется как разность по яркости между нечетной строкой и четной строкой в секции отображения изображения в целом. Следовательно, появляются чередующиеся яркие и темные поперечные полосы в каждой отдельной строке изображения в первом кадре.

Технология, способная подавлять появление таких поперечных полос, раскрыта в патентной литературе 2. Технология из патентной литературы 2 описана ниже со ссылкой на чертежи Фиг. 60-62. На чертеже Фиг. 60 изображена блок-схема, на которой показана конфигурация схем управления (схемы 30 управления шинами затворов и схемы 40 управления CS-шинами), показанных в патентной литературе 2. На чертеже Фиг. 61 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов в жидкокристаллическом устройстве отображения. На чертеже Фиг. 62 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами и выводят из нее.

Как показано на чертеже Фиг. 60, схема 40 управления CS-шинами имеет множество CS-схем 41, 42, 43,..., 4n, которые соответствуют соответствующим им строкам. CS-схемы 41, 42, 43,..., 4n включают в себя, соответственно, схемы 41a, 42a, 43a,..., 4na D-защелок и логические схемы 41b, 42b, 43b,..., 4nb "ИЛИ". В приведенном ниже описании в качестве примера взяты CS-схемы 41 и 42, которые соответствуют, соответственно, первой и второй строкам.

Входными сигналами, которые подают в CS-схему 41, являются стробирующие сигналы G1 и G2, сигнал полярности "POL" и сигнал сброса "RESET", а входными сигналами, которые подают в CS-схему 42, являются стробирующие сигналы G2 и G3, сигнал полярности "POL" и сигнал сброса "RESET". Сигнал полярности "POL" и сигнал сброса "RESET" вводят из управляющей схемы (не проиллюстрирована).

Логическая схема 41b "ИЛИ" принимает стробирующий сигнал G1 с соответствующей шины 12 затворов и стробирующий сигнал G2 с шины 12 затворов следующей строки и тем самым выводит сигнал g1, показанный на чертеже Фиг. 62. Кроме того, логическая схема 42b "ИЛИ" принимает стробирующий сигнал G2 с соответствующей шины 12 затворов и стробирующий сигнал G3 с шины 12 затворов в следующей строке и тем самым выводит сигнал g2, показанный на чертеже Фиг. 62.

Схема 41a D-триггера принимает сигнал сброса "RESET" через свой контакт CL, принимает сигнал полярности "POL" через свой контакт D и принимает выходной сигнал g1 через свой контакт CK для сигнала синхронизации из логической схемы 41b "ИЛИ". В соответствии с изменением уровня электрического потенциала сигнала g1 (с низкого уровня до высокого уровня или с высокого уровня до низкого уровня), который схема 41a D-триггера принимает через свой контакт CK для сигнала синхронизации схема 41a D-триггера выводит в качестве CS-сигнала CS1 состояние ввода (низкий уровень или высокий уровень) сигнала полярности "POL", который она принимает через свой контакт D, и CS-сигнал CS1 указывает изменение уровня электрического потенциала. В частности, когда уровень электрического потенциала сигнала g1, который схема 41a D-триггера принимает через свой контакт CK для сигнала синхронизации, является высоким уровнем, то триггерная схема 41a выводит состояние ввода (низкий уровень или высокий уровень) сигнала полярности "POL", который она принимает через свой контакт D. Когда произошло изменение уровня электрического потенциала сигнала g1, который триггерная схема 41a принимает через свой контакт CK для сигнала синхронизации, с высокого уровня до низкого уровня, то триггерная схема 41a фиксирует состояние ввода (низкий уровень или высокий уровень) сигнала полярности "POL", который она приняла через свой контакт D в момент изменения, и сохраняет это зафиксированное состояние до следующего раза, когда уровень электрического потенциала сигнала g1, который триггерная схема 41a принимает через свой контакт CK для сигнала синхронизации, повысится до высокого уровня. Затем схема 41a D-триггера выводит через свой контакт Q зафиксированное состояние в качестве CS-сигнала CS1, показанного на чертеже Фиг. 62, который указывает изменение уровня электрического потенциала.

Кроме того, аналогичным образом, схема 42a D-триггера принимает сигнал сброса "RESET" через свой контакт CL, принимает сигнал полярности "POL" через свой контакт D и принимает выходной сигнал g2 через свой контакт CK для сигнала синхронизации из логической схемы 42b "ИЛИ". Это позволяет выводить из схемы 42a D-триггера через ее контакт Q CS-сигнал CS2, показанный на чертеже Фиг. 62, который указывает изменение уровня электрического потенциала.

Вышеизложенная конфигурация вызывает то, что CS-сигналы CS1 и CS2 отличаются один от другого по электрическому потенциалу в те моменты времени, когда понижаются уровни стробирующих сигналов в первой и второй строках. Следовательно, как показано на чертеже Фиг. 61, электрический потенциал Vpix1 подвергается смещению электрического потенциала, вызванному изменением электрического потенциала CS-сигнала CS1, и электрический потенциал Vpix2 подвергается смещению электрического потенциала, вызванному изменением электрического потенциала CS-сигнала CS2. Это позволяет устранить такие чередующиеся яркие и темные поперечные полосы в каждой отдельной строке, подобные тем, которые показаны на чертеже Фиг. 59.

Однако технология, раскрытая в патентной литературе 2, основана на управлении с инверсией строк (1H), в силу чего полярность напряжения на электроде пикселя изменяется на обратную в каждой отдельной строке (одна строка, один период строчной развертки). То есть, управление осуществляют так, что электрический потенциал CS-сигнала изменяется в каждой отдельной строке. Следовательно, электрический потенциал CS-сигнала не может быть реализован так, что изменяется, например, через каждые две строки. Это вызывает проблему, состоящую в том, что когда этот способ управления применен к устройству отображения, которое выполняет отображение на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована в более высокую разрешающую способность (например, отображает изображение с увеличением размера в два раза), то в изображении, выводимом на экран устройства отображения, появляются чередующиеся яркие и темные поперечные полосы.

В приведенном ниже описании рассмотрено то, почему появляются поперечные полосы при осуществлении управления с преобразованием разрешающей способности. На чертеже Фиг. 63(a) показаны (i) изображения, выводимые на экран устройства отображения, которые визуализируются во время обычного режима управления, и (ii) полярности потенциалов сигналов, подаваемых на электроды пикселей, которые соответствуют изображениям, выводимым на экран устройства отображения, на чертеже Фиг. 63(b) показано (i) изображение, выводимое на экран устройства отображения, которое показано в левом верхнем участке (окруженном пунктирной линией) на чертеже Фиг. 63(a), и показаны (ii) полярности потенциалов сигналов, подаваемых на электроды пикселей, которые наблюдаются в том случае, когда разрешающая способность соответствующего видеосигнала была преобразована с коэффициентом 2 в обоих направлениях: в направлении вдоль строк и в направлении вдоль столбцов (то есть, отображение с увеличением размера в два раза).

Управление с преобразованием разрешающей способности осуществляют так, что в зависимости от коэффициента преобразования сигналы, имеющие одинаковую полярность и одинаковый электрический потенциал (уровень серого), подают во множество пикселей, смежных друг с другом в направлении вдоль столбца (в направлении развертки). Например, в случае отображения с увеличением размера в два раза (i) сигнал S, подаваемый на исток, который подают на электрод пикселя, расположенного в третьей строке и во втором столбце, показанный на чертеже Фиг. 63(a), и (ii) сигнал S, подаваемый на исток, который подают на электрод пикселя каждого из пикселей, расположенных в пятой и в шестой строках и в третьем и в четвертом столбцах, показанный на чертеже Фиг. 63(b), являются идентичными друг другу по полярности (которой здесь является отрицательная полярность) и по электрическому потенциалу (уровню серого).

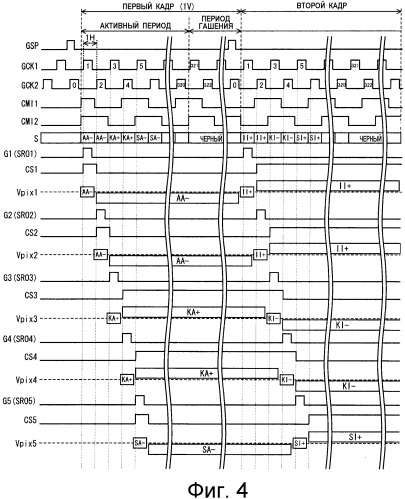

На чертеже Фиг. 64 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда в обычном жидкокристаллическом устройстве отображения используется управление отображением с увеличением размера в два раза. Каждая из ссылочных позиций с "AA" по SA, присвоенная сигналу S, подаваемому на исток, который показан на чертеже Фиг. 64, соответствует одному периоду строчной развертки и указывает потенциал сигнала (уровень серого) в течение этого периода строчной развертки. Например, в первом кадре сигнал S, подаваемый на исток, имеет одинаковые потенциалы сигнала положительной полярности ("AA") в течение первого и второго периодов строчной развертки и имеет одинаковые потенциалы сигнала отрицательной полярности ("KA") в течение третьего и четвертого периодов строчной развертки. Кроме того, во втором кадре сигнал S, подаваемый на исток, имеет одинаковые потенциалы сигнала отрицательной полярности ("II") в течение первого и второго периодов строчной развертки и имеет одинаковые потенциалы сигнала положительной полярности ("KI") в течение третьего и четвертого периодов строчной развертки. Поскольку полярности напряжений на электродах пикселей инвертируются через каждые две строки (две шины), как и в описанном выше случае управления с преобразованием разрешающей способности, при котором реализовано отображение с увеличением размера в два раза, то в устройстве отображения, в котором используется управление с инверсией строк (1H), в изображении, выводимом на экран устройства отображения, возникают чередующиеся яркие и темные поперечные полосы (заштрихованные области на чертеже Фиг. 64).

Приведенный выше пример представляет собой случай, в котором коэффициентом преобразования является увеличение размера в два раза. Однако нежелательные чередующиеся яркие и темные поперечные полосы в изображении, выводимом на экран устройства отображения, возникают также и в том случае, когда коэффициентом преобразования является увеличение размера в три раза, или когда разрешающая способность была преобразована только лишь в направлении вдоль столбцов.

То есть, согласно обычному способу в том случае, когда жидкокристаллическое устройство отображения, в котором используется ЗС-управление, выполняет отображение на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована в более высокую разрешающую способность (то есть, выполняет отображение с увеличением размера в n раз (где n - целое число, равное двум или большее, чем два)), возникает проблема, состоящая в появлении чередующихся ярких и темных поперечных полос в изображении, выводимом на экран устройства отображения.

Настоящее изобретение было сделано с учетом этой проблемы, и задачей настоящего изобретения является создание схемы управления отображением и способа управления отображением, в каждом из которых используют ЗС-управление, причем эта схема управления отображением и этот способ управления отображением способны улучшить качество отображения за счет устранения возникновения чередующихся ярких и темных поперечных полос, которые возникают в изображении, выводимом на экран устройства отображения, когда отображение выполняют на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована в более высокую разрешающую способность.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Схема управления отображением согласно настоящему изобретению представляет собой схему управления отображением для использования в устройстве отображения, (i) которое выполняет отображение на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована в более высокую разрешающую способность и (ii) в котором, посредством подачи сигналов проводника конденсаторов удержания на проводники конденсаторов удержания, образующие конденсаторы с электродами пикселей, содержащимися в пикселях, потенциалы сигналов, записанные в электроды пикселей с шин сигнала передачи данных, изменяют в направлении, соответствующем полярностям потенциалов сигналов, в которой, предполагая, что направлением, в котором продолжаются шины сигнала развертки, является направление вдоль строк, когда разрешающая способность видеосигнала преобразована с коэффициентом n (где n - целое число, равное двум или большее чем два), по меньшей мере, в направлении вдоль столбцов, на электроды пикселей, содержащиеся в соответствующих n пикселях, которые соответствуют n смежным шинам сигнала развертки и которые являются смежными друг с другом в направлении вдоль столбцов, подают потенциалы сигналов, имеющие одинаковую полярность и одинаковый уровень серого, и направление изменения потенциалов сигналов, записанных в электроды пикселей с шин сигнала передачи данных, изменяется через каждые n смежных строк в соответствии с полярностями потенциалов сигналов.

Согласно этой схеме управления отображением сигналы проводника конденсаторов удержания изменяют потенциалы сигналов, записанные в электроды пикселей, в направлении, соответствующем полярностям потенциалов сигналов. Это обеспечивает реализацию ЗС-управления. Кроме того, согласно этой схеме управления отображением отображение выполняют на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована с коэффициентом n (где n - целое число, равное двум или большее чем два), по меньшей мере, в направлении вдоль столбцов. Это обеспечивает реализацию управления с преобразованием, обеспечивающим высокую разрешающую способность (управление отображением с увеличением размера в n раз).

Кроме того, согласно этой конфигурации направление изменения потенциалов сигналов, записанных в электроды пикселей с шин сигнала передачи данных, изменяется через каждые n смежных строк в соответствии с полярностями потенциалов сигналов. Например, в случае выполнения отображения на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована с коэффициентом 2 (управление отображением с увеличением размера в два раза) в обоих направлениях: в направлении вдоль столбцов и в направлении вдоль строк, направление изменения потенциалов сигналов, записанных в электроды пикселей, изменяется через каждые две смежные строки. Это устраняет возникновение чередующихся ярких и темных поперечных полос в изображении, выводимом на экран устройства отображения (см. Фиг. 64). Соответственно, можно устранить возникновение чередующихся ярких и темных поперечных полос в изображении, выводимом на экран устройства отображения, когда устройство отображения, в котором используется ЗС-управление, осуществляет управление с преобразованием, обеспечивающим высокую разрешающую способность (управление отображением с увеличением размера в n раз), и, таким образом, можно улучшить качество отображения в устройстве отображения.

Устройство отображения согласно настоящему изобретению включает в себя: любую из вышеописанных схем управления отображением; и панель отображения.

Способ управления отображением согласно настоящему изобретению представляет собой способ управления устройством отображения, (i) который выполняет отображение на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована в более высокую разрешающую способность и (ii) в котором посредством подачи сигналов проводника конденсаторов удержания на проводники конденсаторов удержания, образующие конденсаторы с электродами пикселей, содержащимися в пикселях, потенциалы сигналов, записанные в электроды пикселей с шин сигнала передачи данных, изменяют в направлении, соответствующем полярностям потенциалов сигналов, причем упомянутый способ включает в себя следующие операции: когда разрешающая способность видеосигнала преобразована с коэффициентом n (где n - целое число, равное двум или большее чем два), по меньшей мере, в направлении вдоль столбцов, на электроды пикселей, содержащиеся в соответствующих n пикселях, которые соответствуют n смежным шинам сигнала развертки и которые являются смежными друг с другом в направлении вдоль столбцов, подают потенциалы сигналов, имеющие одинаковую полярность и одинаковый уровень серого, предполагая, что направлением, в котором продолжаются шины сигнала развертки, является направление вдоль строк; и вызывают изменение направления изменения потенциалов сигналов, записанных в электроды пикселей с шин сигнала передачи данных, через каждые n смежных строк в соответствии с полярностями потенциалов сигналов.

Способ управления отображением может приводить к тем же самым эффектам, к которым приводит конфигурация схемы управления отображением.

ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как было описано выше, схема управления отображением и способ управления отображением согласно настоящему изобретению каждый сконфигурированы так, что в том случае, когда отображение выполняют с использованием ЗС-управления на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована с коэффициентом n, по меньшей мере, в направлении вдоль столбцов, направление изменения потенциалов сигналов, записанных в электроды пикселей с шин сигнала передачи данных, изменяется через каждые n смежных строк в зависимости от полярностей потенциалов сигналов. Это позволяет устранить в устройстве отображения, в котором используют ЗС-управление, возникновение чередующихся ярких и темных поперечных полос, которые возникают в изображении, выводимом на экран устройства отображения, при выполнении отображения на основании видеосигнала, разрешающая способность которого была преобразована с коэффициентом n, и улучшить качество отображения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На чертеже Фиг. 1 изображена блок-схема, на которой показана конфигурация жидкокристаллического устройства отображения согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

На чертеже Фиг. 2 изображена эквивалентная электрическая схема, на которой показана электрическая конфигурация каждого пикселя в жидкокристаллическом устройстве отображения из Фиг. 1.

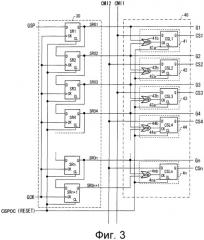

На чертеже Фиг. 3 изображена блок-схема, на которой показана конфигурация схемы управления шинами затворов и схемы управления CS-шинами в первом примере.

На чертеже Фиг. 4 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов в жидкокристаллическом устройстве 1 отображения в первом примере.

На чертеже Фиг. 5 показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами в жидкокристаллическом устройстве 1 отображения в первом примере и выводят из нее.

На чертеже Фиг. 6 показаны соотношения между (i) сигналами полярности и выходными сигналами из сдвиговых регистров, которые вводят в CS-схемы в первом примере, и (ii) CS-сигналами, которые выводят из CS-схем в первом примере.

На чертеже Фиг. 7 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда жидкокристаллическое устройство 1 отображения во втором примере осуществляет управление с инверсией трех строк (3H).

На чертеже Фиг. 8 показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами в жидкокристаллическом устройстве 1 отображения во втором примере и выводят из нее.

На чертеже Фиг. 9 показаны соотношения между (i) сигналами полярности и выходными сигналами из сдвиговых регистров, которые вводят в CS-схемы во втором примере, и (ii) CS-сигналами, которые выводят из CS-схем во втором примере.

На чертеже Фиг. 10 изображена блок-схема, на которой показана конфигурация схемы управления шинами затворов и схемы управления CS-шинами в третьем примере.

На чертеже Фиг. 11 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда жидкокристаллическое устройство 1 отображения в третьем примере осуществляет управление с инверсией двух строк (2H).

На чертеже Фиг. 12 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами в жидкокристаллическом устройстве 1 отображения в третьем примере и выводят из нее.

На чертеже Фиг. 13 показаны соотношения между (i) сигналами полярности и выходными сигналами из сдвиговых регистров, которые вводят в CS-схемы в третьем примере, и (ii) CS-сигналами, которые выводят из CS-схем в третьем примере.

На чертеже Фиг. 14 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда жидкокристаллическое устройство 1 отображения в четвертом примере осуществляет управление с инверсией трех строк (3H).

На чертеже Фиг. 15 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами в жидкокристаллическом устройстве 1 отображения в четвертом примере и выводят из нее.

На чертеже Фиг. 16 показаны соотношения между (i) сигналами полярности и выходными сигналами из сдвиговых регистров, которые вводят в CS-схемы в четвертом примере, и (ii) CS-сигналами, которые выводят из CS-схем в четвертом примере.

На чертеже Фиг. 17 изображена блок-схема, на которой показана конфигурация схемы управления шинами затворов и схемы управления CS-шинами в пятом примере.

На чертеже Фиг. 18 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда жидкокристаллическое устройство 1 отображения в пятом примере осуществляет управление с инверсией двух строк (2H).

На чертеже Фиг. 19 показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами в жидкокристаллическом устройстве 1 отображения в пятом примере и выводят из нее.

На чертеже Фиг. 20 показаны соотношения между (i) сигналами полярности и выходными сигналами из сдвиговых регистров, которые вводят в CS-схемы в пятом примере, и (ii) CS-сигналами, которые выводят из CS-схем в пятом примере.

На чертеже Фиг. 21 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда жидкокристаллическое устройство 1 отображения в пятом примере осуществляет управление с инверсией трех строк (3H).

На чертеже Фиг. 22 показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами в жидкокристаллическом устройстве 1 отображения в шестом примере и выводят из нее.

На чертеже Фиг. 23 показаны соотношения между (i) сигналами полярности и выходными сигналами из сдвиговых регистров, которые вводят в CS-схемы в шестом примере, и (ii) CS-сигналами, которые выводят из CS-схем в шестом примере.

На чертеже Фиг. 24 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда жидкокристаллическое устройство 2 отображения в седьмом примере осуществляет управление с инверсией четырех строк (4H).

На чертеже Фиг. 25 изображена блок-схема, на которой показана конфигурация схемы управления шинами затворов и схемы управления CS-шинами в седьмом примере.

На чертеже Фиг. 26 показаны формы различных сигналов, которые вводят в схему управления CS-шинами в жидкокристаллическом устройстве 2 отображения в седьмом примере и выводят из нее.

На чертеже Фиг. 27 показаны соотношения между (i) сигналами полярности и выходными сигналами из сдвиговых регистров, которые вводят в CS-схемы в седьмом примере, и (ii) CS-сигналами, которые выводят из CS-схем в седьмом примере.

На чертеже Фиг. 28 изображена временная диаграмма, на которой показаны формы различных сигналов, наблюдаемые в том случае, когда жидкокристаллическое устройство 3 отображения в восьмом