Пеленгационное устройство (варианты)

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в фазовых и амплитудных пеленгатора сверхвысокочастотного диапазона. Достигаемый технический результат - увеличение точности пеленгования и расширение рабочего диапазона в сторону высоких частот. Указанный результат достигается за счет того, что пеленгационное устройство содержит гетеродин и блок управления, N приемных радиоканалов, состоящих из N приемных антенн, N контрольных узлов, N малошумящих усилителей, N смесителей и N усилителей промежуточной частоты. Кроме того, пеленгационное устройство содержит контрольный радиоканал, который состоит из одного или двух контрольных генераторов, двух или трех переключателей, двух или четырех согласованных нагрузок и N ненаправленных элементов связи. Антенны приемного радиоканала собраны в линейную или плоскую фазированную антенную решетку пеленгационного устройства. Один или два радиоканала пеленгационного устройства служат опорными радиоканалами. 1 з.п. ф-лы, 22 ил.

Реферат

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в фазовых и амплитудных пеленгаторах диапазона СВЧ, вплоть до 18 ГГц.

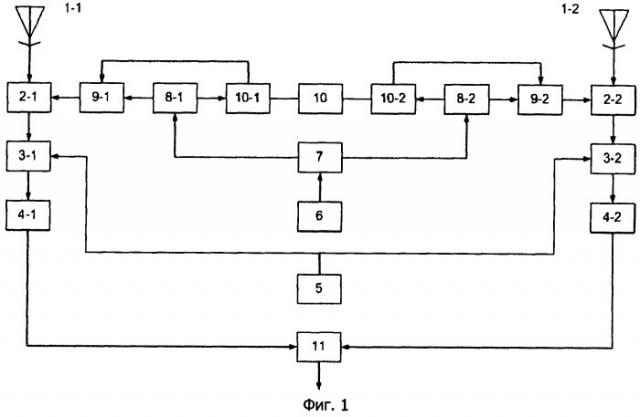

Известен фазовый пеленгатор (Пат.US №4494118, 15.01.85), который содержит N приемных радиоканалов, гетеродинный генератор, блок контроля и блок обработки и управления. Пеленгационное устройство (фиг.1) содержит два радиоканала (в общем случае N радиоканалов), каждый из которых содержит приемные антенны 1-1 и 1-2, сумматоры 2-1 и 2-2, смесители 3-1 и 3-2 и усилители промежуточной частоты (УПЧ) 4-1 и 4-2, а также гетеродинный генератор 5, блок контроля, включающий последовательно соединенные контрольный генератор 6 и переключатель 7 контрольного генератора, выходы которого соответственно через последовательно соединенные делители мощности на два канала 8-1 и 8-2 и двухканальные переключатели 9-1 и 9-2 подсоединены к вторым входам сумматоров 2-1 и 2-2 соответственно. Вторые выходы делителей мощности на два канала соединены соответственно с соединительной линией 10 через двухканальные переключатели 10-1 и 10-2. Выходы УПЧ 4-1 и 4-2 подсоединены соответственно к входам блока обработки и управления 11, в который входит фазометр. В качестве сумматоров 2-1 и 2-2 используют направленные ответвители со слабой связью.

Входные сигналы принимаются антеннами пеленгатора 1-1 и 1-2, преобразуются по частоте смесителями 3-1 и 3-2, усиливаются УПЧ 4-1 и 4-2 и поступают в блок обработки и управления 11, где с помощью фазометра определяется разность фаз сигналов, поступающих из первого и второго каналов, и определяется пеленг источника радиоизлучений. Для определения систематических ошибок, возникающих из-за фазовой не идентичности радиоканалов, в момент отсутствия входных сигналов блок обработки и управления 11 по специальной программе включает контрольный генератор 6 и осуществляет управление переключателями 7, 9-1, 9-2, 10-1 и 10-2. Проверка идентичности радиоканалов осуществляется в два этапа. На первом этапе через первый выход переключателя сигнал контрольного генератора 6 подключается к входу делителя мощности на два канала 8-1 и далее через первый выход этого делителя и первый вход переключателя 9-1 подключается к второму входу сумматора 2-1, через который он поступает в первый радиоканал. При этом связь между вторым выходом переключателя 7 и входом делителя мощности на два канала 8-2, а также связь между входом переключателя 9-1 и первым выходом переключателя 10-1 отсутствуют. Со второго выхода делителя мощности на два канала 8-1 сигнал контрольного генератора 6 через переключатель 10-1 и соединительную линию 10 поступает на первый вход переключателя 10-2 и через его второй вход и второй вход переключателя 9-2, минуя второй делитель мощности на два 8-2, который отключен от переключателей 7, 10-2 и 9-2, поступает на второй вход сумматора 2-2 и через него во второй радиоканал.

Сигналы, прошедшие через первый и второй радиоканалы, поступают в блок обработки и управления 11, в котором производится измерение их разности фаз.

На втором этапе сигнал контрольного генератора через второй выход переключателя 7 подводится к входу делителя мощности на два канала 8-2 и через первый вход переключателя 9-2 и второй вход сумматора 2-2 - во второй радиоканал, а через переключатель 10-2, соединительную линию 10, переключатели 10-1 и 9-1, минуя делитель мощности на два канала 8-1, ко второму входу сумматора 2-1 и через него - в первый радиоканал. Далее сигналы, прошедшие через первый и второй радиоканалы, поступают в блок обработки и управления 11, в котором производится измерение их разности фаз. Сравнение значений разности фаз, измеренных на первом и втором этапах, позволяют определить фазовую идентичность первого и второго радиоканалов. Сумма значений разностей фаз, полученных на двух этапах калибровки, соответствует удвоенной разности фаз двух сравниваемых каналов (подробнее в разделе «Второй этап калибровки (1-ый вариант)»). Разность этих фаз соответствует разности электрических длин измеряемых радиоканалов. Эта разность может быть учтена при расчете пеленга источника радиоизлучения или использована для корректировки электрических длин радиоканалов с помощью специальных управляемых корректоров, например фазовращателей, которые могут быть введены в один или оба радиоканала. Соединительная линия не оказывает влияния на точность измерений, т.к. вносимые ею фазовые сдвиги компенсируются при сравнении результатов, полученных на первом и втором этапах измерений.

Недостатком данного устройства является узкая полоса рабочих частот и зависимость систематической ошибки измерений идентичности радиоканалов от фазовой неидентичности элементов в цепи контроля - делителей мощности, переключателей. Из-за этого, например, при одинаковых электрических длинах радиоканалов разности фаз контрольных сигналов, измеренных на выходе этих радиоканалов, на первом и втором этапах измерений, будут отличаться друг от друга, несмотря на идентичность радиоканалов, будет существовать фиктивная систематическая ошибка фазовых измерений, которая в свою очередь уменьшит точность измерения пеленга источника радиоизлучений.

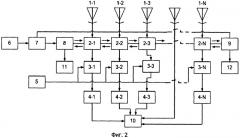

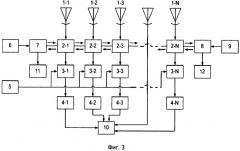

Наиболее близким аналогом (прототипом) изобретения является пеленгационное устройство СВЧ и его варианты (Пат. RU №2269791, G01S 3/10, G01S 7/40. Бюл. №4 от 10.02.2006). Структурные схемы по первому и второму вариантам изобретения - прототипа приведены на фиг.2. и 3 соответственно.

По первому варианту исполнения изобретения прототипа (фиг.2) пеленгационное устройство содержит N приемных радиоканалов, состоящих из N приемных антенн 1-1, 1-2, 1-3, … 1-N, N ненаправленных элементов связи 2-1, 2-2, 2-3, …, 2-N, N смесителей 3-1, 3-2, 3-3, …, 3-N, N усилителей промежуточной частоты (УПЧ) 4-1, 4-2, 4-3, …, 4-N. Гетеродинные входы смесителей 3-1, 3-2, 3-3, …, 3-N подключены к выходу гетеродина 5. Устройство также содержит контрольный генератор 6, соединенный с входным плечом первого двухканального переключателя 7, второй и третий двухканальные переключатели 8 и 9. Выходы УПЧ 4 всех приемных радиоканалов подключены к соответствующим входам блока обработки и управления 10. Входное плечо первого переключателя 7 присоединено к выходу контрольного генератора 6. Входные плечи переключателей 8, 9 соединены соответственно с третьим плечом 2-1 и четвертым плечом 2-N ненаправленных элементов связи, первые выходные плечи этих переключателей присоединены к выходным плечам переключателя 7, а их вторые выходные плечи присоединены соответственно к согласованным нагрузкам 11 и 12. Четвертое плечо ненаправленного элемента связи каждого приемного радиоканала кроме последнего соединено с третьим плечом ненаправленного элемента связи последующего приемного радиоканала, а именно четвертое плечо ненаправленного элемента связи 2-1 соединено с третьим плечом ненаправленного элемента связи 2-2, четвертое плечо ненаправленного элемента связи 2-2 соединено с третьим плечом ненаправленного элемента связи 2-3 и т.д., при этом четвертое плечо ненаправленного элемента связи 2-N N-го приемного радиоканала соединено с входным плечом третьего двухканального переключателя 9.

По второму варианту исполнения изобретения прототипа (фиг.3) пеленгационное устройство содержит N приемных радиоканалов, состоящих соответственно из последовательно соединенных 1-1, 1-2, 1-3, … 1-N приемных антенн, N ненаправленных элементов связи 2-1, 2-2, 2-3, …, 2-N смесителей 3-1, 3-2, 3-3, …, 3-N, УПЧ 4-1,4-2, 4-3, …, 4-N, соединенных с входами блока обработки и управления 10, гетеродина 5, выход которого соединен с гетеродинными входами смесителей 3-1, 3-2, 3-3, …, 3-N. Устройство также содержит контрольный генератор 6, соединенный с первым выходным плечом первого двухканального переключателя 7, второе выходное плечо которого нагружено на согласованную нагрузку 11, а входное плечо соединено с третьим плечом ненаправленного элемента связи 2-1 первого приемного радиоканала, дополнительный контрольный генератор 9, выход которого подключен к второму выходному плечу второго двухканального переключателя 8, первое выходное плечо которого нагружено на согласованную нагрузку 12, а входное плечо соединено с четвертым плечом ненаправленного элемента связи 2-N N-го приемного радиоканала, при этом четвертое плечо ненаправленного элемента связи каждого приемного радиоканала, кроме последнего (N-го), соединено с третьим плечом ненаправленного элемента связи последующего приемного радиоканала, а именно четвертое плечо ненаправленного элемента связи 2-1 соединено с третьим плечом ненаправленного элемента связи 2-2, четвертое плечо ненаправленного элемента связи 2-2 соединено с третьим плечом ненаправленного элемента связи 2-3 и т.д.

Устройство по первому варианту изобретения прототипа (фиг.2) работает следующим образом. Входные сигналы, принятые приемными антеннами, поступают соответственно через ненаправленные элементы связи на сигнальные входы смесителей, где с помощью сигнала гетеродина несущие частоты входных сигналов преобразуются в диапазон промежуточных частот. Затем эти сигналы усиливаются УПЧ и далее поступают на блок обработки и управления, в котором осуществляются фазовые измерения (в случае фазового пеленгатора) или амплитудные измерения (в случае амплитудного пеленгатора) и вырабатываются согласно заданной программе сигналы, управляющие двухканальными переключателями 7, 8 и 9.

Проверка фазовой или амплитудной идентичности радиоканалов производится в два этапа в отсутствии входных сигналов. На первом этапе, согласно заданной программе, сигнал контрольного генератора 6 через первый двухканальный переключатель 7 и второй двухканальный переключатель 8 последовательно поступает через плечи ненаправленных элементов связи 2-1, 2-2, 2-3 и 2-N последовательно во все приемные радиоканалы от первого к N-му, а также через входное плечо и первое выходное плечо третьего двухканального переключателя 9 в согласованную нагрузку 12. При этом второе выходное плечо третьего двухканального переключателя 9 и первая согласованная нагрузка 11 с помощью первого двухканального переключателя 7 и второго двухканального переключателя 8 отключены от контрольного генератора 6. На втором этапе направление распространение контрольного сигнала изменяется на противоположное значение и происходит от N-го радиоканала к первому. Теперь сигнал контрольного генератора 6 через первый двухканальный переключатель 7, третий двухканальный переключатель 9 распространяется от ненаправленного N-го элемента связи N-го приемного радиоканала к ненаправленному элементу связи 2-1 первого приемного радиоканала и далее через второе выходное плечо второго двухканального переключателя 8 в первую согласованную нагрузку 11. При этом вторая согласованная нагрузка 12 с помощью третьего двунаправленного переключателя 9 отключается.

Ненаправленные элементы связи предназначены для ввода контрольных сигналов в приемные радиоканалы независимо от направления распространения этих сигналов (первого канала к N-му или от N-го к первому). Они также не должны существенно ослаблять входные сигналы, поступающие с выходов антенн на сигнальные входы смесителей, для чего связь между радиоканалами и контрольным трактом должна быть слабой (порядка минус 10÷30 дБ). В качестве таких ненаправленных элементов связи могут быть использованы, например, ненаправленные делители. При этом небольшая направленность не будет ухудшать качество измерений, если уровни мощности сигналов вне зависимости от их направления распространения будут оставаться в пределах динамического диапазона приемных радиоканалов. Проверка фазовой или амплитудной идентичности приемных радиоканалов проводится для выбранных пар приемных радиоканалов, причем все приемные радиоканалы можно разбить на пары и последовательно сравнивать их параметры, либо взять один приемный радиоканал в качестве базового канала и сравнивать с ним остальные приемные радиоканалы. Измерения проводятся в два этапа, отличающиеся друг от друга направлением распространения контрольных сигналов. Например, идентичность электрических длин двух приемных радиоканалов однозначно характеризуется разностью фаз контрольных сигналов, измеренных в блоке обработки и управления 10. В данном устройстве разность фаз будет зависеть только от фазовой идентичности выбранных радиоканалов, и не будет зависеть от параметров элементов цепи калибровки и фазовой идентичности трактов, через которые подводятся к радиоканалам контрольные сигналы, поскольку вносимые ими ошибки будут взаимно скомпенсированы в конечном результате измерений.

Таким образом, полученные значения разностей фаз однозначно характеризуют фазовые не идентичности выбранных радиоканалов и могут быть учтены в конечном результате определения пеленга источника радиоизлучения или скомпенсированы с помощью управляемого фазовращателя, включенного в один или оба радиоканал выбранной пары. Аналогичным образом могут быть определены погрешности, возникающие при амплитудных измерениях в амплитудных пеленгаторах.

Недостатками первого варианта изобретения прототипа являются:

- погрешности пеленга, обусловленные отражением от антенн, так как из-за не направленной связи калибровочного канала с радиоканалами половина калибровочной мощности поступает в антенну и отражается от нее в радиоканал со своей амплитудой и фазой;

- погрешности пеленга, вызванные взаимодействием соседних антенн по боковым лепесткам их диаграмм направленности по эфиру и вызывающие дополнительные отражения в свой радиоканал в режиме калибровки, которые не компенсируются в этом режиме и не совпадают с аналогичным взаимодействием в рабочем режиме;

- погрешности пеленга из-за разности длин трактов и соединительных кабелей от точки ввода калибровочной мощности в радиоканал до антенн, так как калибруются только части радиоканалов, расположенные после этой точки ввода.

Второй вариант изобретения прототипа работает аналогично первому варианту. Проверка фазовой и амплитудной идентичности приемных радиоканалов проводится в нем также в два этапа. На первом этапе согласно заданной программе сигнал первого контрольного генератора 6 через двухканальный переключатель 7 и последовательно через ненаправленные элементы связи поступает во все приемные радиоканалы - от первого к N-му и далее через второй двухканальный переключатель 8 во вторую согласованную нагрузку 12. При этом первая согласованная нагрузка 11 с помощью первого двухканального переключателя 7 и второй контрольный генератор 13 с помощью второго двухканального переключателя 8 отключаются. На втором этапе измерений включается второй контрольный генератор 13, а направление распространения контрольного сигнала изменяется на противоположное направление от N-го приемного радиоканала к первому. При этом вторая согласованная нагрузка 12 с помощью второго переключателя 8 и первый контрольный генератор 6 с помощью первого переключателя 7 отключаются. Для упрощения устройства и упрощения процесса измерений необходимо контрольные генераторы 6 и 13 настраивать на одну и ту же частоту.

Второй вариант изобретения прототипа имеет недостатки первого варианта. Стоимость первого варианта прототипа меньше второго из-за отсутствия второго калибровочного генератора.

Технический результат изобретения - уменьшение погрешностей пеленгования и расширение рабочего диапазона в сторону высоких частот.

Доказательство расширения рабочего диапазона в сторону высоких частот.

НО на обычной микрополосковой линии (МПЛ) не позволяет получить слабую связь менее минус 15 дБ, поскольку развязка с основным каналом для такой линии составляет тоже минус 15 дБ (фактически НЭС, получается всенаправленная связь). Известные нам модификации НО со слабой связью на МПЛ не позволяют подняться по частоте выше 10 ГГц. В изобретении используется НО со слабой связью на подвешенной полосковой линии (ППЛ) на поликоровой плате без экрана, который позволяет получить слабую связь минус 20 дБ при развязке минус 30 дБ (фиг.14). Использование такого НО приводит к некоторому усложнению СВЧ схемы устройства (используются две разные платы, фиг.10,11) и нагрузка специального вида, но обеспечивает технический результат. Развязка минус 30 дБ позволяет пренебречь влиянием отражений от антенны на погрешность калибровки.

Таким образом, достижение технического результата получается за счет использования НО со слабой связью на ППЛ и конструкции узла, состоящего из двух плат, на одной из которых располагается НО, а на другой симметрирующее устройство.

Описание технических решений по изобретению

Технической задачей изобретения является повышение точности пеленгации и расширение рабочего диапазона в сторону высоких частот.

Технический результат изобретения - погрешность определения пеленга на порядок меньше чем у прототипа и в обоих случаях зависит от частоты сигнала.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 представлена структурная схема аналога изобретения.

На фиг.2 представлена структурная схема первого варианта ближайшего аналога изобретения, принятого за прототип первого и третьего варианта изобретения.

На фиг.3 представлена структурная схема второго варианта ближайшего аналога изобретения, принятого за прототип второго варианта изобретения.

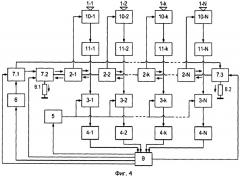

На фиг.4 представлена структурная схема первого варианта изобретения.

На фиг.5 представлена структурная схема второго варианта изобретения.

На фиг.6 представлена структурная схема третьего варианта исполнения изобретения.

На фиг.7 представлена структурная схема блока управления.

На фиг.8 представлен вид на раскрыв антенны.

На фиг.9 представлен вид с боку корпуса контрольного узла с диаметральным поперечным сечением антенны.

На фиг.10 представлен вид с верху на топологический рисунок схемы контрольного узла.

На фиг.11 представлен вид с верху на платы внутри корпуса контрольного узла.

На фиг.12 представлен эскиз согласованной нагрузки.

На фиг.13 приведен расчетный график коэффициента отражения согласованной нагрузки в децибелах (дБ) в функции частоты от 6 до 18 ГГц.

На фиг.14. представлены расчетные графики амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) направленного ответвителя (НО) со слабой связью, выполненного на подвешенной полосковой линии (ППЛ). По оси абсцисс отложена рабочая частота в ГГц, по оси ординат отложены значения разных коэффициентов матрицы рассеяния направленного ответвителя (НО) в дБ. Коэффициент матрицы S22 равен коэффициенту S11. На графиках кривая, помеченная значком Δ, соответствует коэффициенту отражения, значком - коэффициенту связи S13, значком коэффициенту развязки S14.

На фиг.15 представлен график расчетных значений коэффициента отражения для перехода от подвешенной полосковой линии (ППЛ) к микрополосковой линии (МПЛ) при соединении линий, расположенных на разных платах.

На фиг.16а, б представлены электрические схемы переключателей контрольных сигналов на два 16а и на три канала 16б.

На фиг.17 приведена таблица значений погрешностей определения пеленга для прототипа и изобретения.

На фиг.18 представлена конструкция ненаправленного элемента связи в виде резистивного ответвителя.

На фиг.19 представлена конструкция штыревого разъема в разрезе.

На фиг.20 представлена расчетная кривая отраженной мощности от штыревого разъема. По оси абсцисс отложена частота в ГГц, по оси ординат - мощность в дБ.

На фиг.21 представлены амплитудно-частотные характеристики для элемента НЭС с резистивным ответвителем. По оси абсцисс отложена частота в ГГц, по оси ординат -мощность в дБ. На фиг.21 обозначено:

- □ - ответвленная мощность;

- Δ - отраженная от входа мощность.

Потери прошедшей мощности по основному каналу составляют 1,2 дБ.

На фиг.22 представлена расчетная таблица оценок погрешностей пеленгации в случае использования элементов НЭС в виде резистивного ответвителя.

На фиг.4, 5 и 6 введены обозначения элементов структурных схем вариантов исполнения изобретения:

1-1, 1-2, …, 1-N - приемные антенны;

2-1, 2-2, …, 2-N - ненаправленные элементы связи (НЭС);

3-1, 3-2, …, 3-N - смесители;

4-1, 4-2, …, 4-N - усилители промежуточной частоты (УПЧ);

5 - гетеродин (гетеродинный генератор);

6, 6.1 и 6.2 - генераторы контрольных сигналов (ГКС);

7.1, 7.2 и 7.3 - двухканальные переключатели контрольных сигналов (ПКС2);

8.1, 8.2, 8.3 и 8.4 - согласованные нагрузки (СН);

9 - блок обработки и управления (БУ);

10-1, 10-2, …, 10-N - контрольные узлы;

11-1, 11-2, …, 11-N- малошумящие усилители (МШУ);

12 - делитель мощности (ДМ);

13.1, 13.2 - трехканальные переключатели контрольных сигналов (ПКСЗ).

На фиг.4, 5 и 6 введено двойное цифровое обозначение позиций: первая цифра означает номер функционального узла, вторая цифра означает порядковый номер конкретного функционального узла в структурной схеме пеленгационного устройства. Единственный узел в структурной схеме пеленгационного устройства обозначается одной цифрой или числом.

На фиг.7 узлы блока управления 9 обозначаются числами первой сотни.

101 - узел оцифровки сигналов в радиоканалах 1, 2, … N;

102 - узел управления режимами работ блоков устройства пеленгации;

103 - программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС);

104 - шина связи.

На фиг.8, 9, 10, 11, 12 узлы контрольного устройства 10-i обозначаются числами второй сотни.

201 - двухзаходная спираль (излучатель антенны);

202 - объемный резонатор антенны, формирующий диаграмму направленности антенны;

203 - корпус контрольного устройства;

204 - фланец корпуса 203 с коническим выступом 205;

205 - полый конический выступ со срезанной вершиной и сквозным коническим отверстием по ее центру;

206 - диэлектрическая плата без экрана на обратной стороне предназначена для размещения СВЧ элементов на подвешенной полосковой линии (ППЛ) и выполнена из поликора;

207 - основное плечо направленного ответвителя (НО) со слабой связью, порядка минус 20 дБ;

208 - боковое плечо НО;

213 - резистивная площадка согласованной нагрузки на плате 206;

214 - металлизированные площадки согласованной нагрузки, выполненные на лице платы 206;

215 - металлизированные площадки, выполненные на обратной стороне платы 206;

216 - вторая диэлектрическая плата с экраном на обратной стороне выполнена из материала типа RO3006;

217 - отрезок микрополосковой линии (МПЛ) на плате 216, соединяющий вход НО с лицевым проводником 218 симметрирующего устройства (фиг.10).

218 - проводник симметрирующего устройства на лицевой стороне платы 216, соединяющий отрезок 217 МПЛ с проводником двухпроводной линии 220 на лицевой стороне платы;

219 - проводник симметрирующего устройства на обратной стороне платы 216, соединяющий экран МПЛ с проводником двухпроводной линии 220 на обратной стороне платы;

220 - двухпроводная линия, соединенная с входом двухзаходной спирали антенны;

221 - металлизированная площадка на плате 216;

222 - металлизированные отверстия на площадке 221 платы 216;

223 - металлическая перемычка, соединяющая отрезки линий 210 и 217;

224 - металлические перемычки, соединяющие металлизированные площадки 214 с 221;

227 - коаксиальный СВЧ разъем, через который контрольный узел 10-к соединяется с МШУ 11-к;

228 - коаксиальный СВЧ разъем, через который контрольный узел 10-к соединяется с элементом 2-к контрольного канала;

На фиг.16а элементы электрической схемы переключателей сигналов на два канала (ПКС2) обозначены числами третьей сотни.

301 - контакт для сигнала, управляющего напряжения.

302 - резистор, обеспечивающий напряжение управления состоянием диода. 303.1, 303.2 и 303.3 - индуктивности, развязывающие цепь постоянного тока от СВЧ цепи.

304.1 и 304.2 - pin-диоды.

305 - вход СВЧ сигнала.

306 - первый выход СВЧ сигнала.

307 - второй выход СВЧ сигнала.

На фиг.166 элементы электрической схемы переключателя на три канала (ПКСЗ) обозначены числами четвертой сотни.

401.1 и 401.2 - контакты для подачи управляющего напряжения.

402.1 и 402.2 - резисторы, обеспечивающие напряжение управления состояниями диодов.

403.1 - 403.5 - индуктивности, развязывающие цепь постоянного тока от СВЧ цепей.

404.1 и 404.2- pin-диоды.

405.1, 405.2 - СВЧ согласованные нагрузки без заземления.

406 - вход СВЧ сигнала.

407 - выход СВЧ сигнала.

408, 409, 410, и 411 -точки соединения СВЧ - элементов схемы. Переключатели 7.1, 7.2 и 7.3 выполнены по принципиальной электрической схеме фиг.16а, а переключатели 13.1 и 13.2 по схеме 166.

На фиг.18 введены обозначения структурных элементов резистивного ответвителя:

501, 502 - стандартные гнездовые разъемы (СРГ-50-751 ФВ ВРО.364.049 ТУ);

503 - штыревой разъем;

504 - корпус;

505 - пленочный резистор R=100 Ом, с поверхностным сопротивлением 100 Ом/а;

506 - линия основного канала на ППЛ;

507 - линия резистивного ответвителя.

На фиг.19 введены обозначения структурных элементов штыревого разъема;

601 - центральный штырь;

602 - гайка;

603 - корпус разъема;

604, 605 - фторопластовые шайбы;

606 - фиксирующее кольцо;

607 - пружина;

608 - корпус НЭС;

609 - плата с резистивным ответвителем.

Переключатель 7.1 СВЧ входом 305 соединен с выходом генератора 6. Первый выход переключателя 7.1. соединен с первым выходом переключателя 7.2, вход которого соединен с входом-выходом элемента связи 2-1. Второй выход переключателя 7.2 соединен с согласованной нагрузкой 8.1. Переключатель 7.3 СВЧ входом 305 соединен с входом-выходом элемента связи 2-N. Первый выход 306 переключателя соединен с согласованной нагрузкой 8.2, а второй выход 307 переключателя 7.3 соединен со вторым выходом переключателя 7.1.

Переключатель 7.1 обеспечивает соединения: при минусе на контакте 301 соединены СВЧ входы 305, 306, а при плюсе на контакте 301 соединены СВЧ входы 305 и 307.

Переключатели 13.1 и 13.2 обеспечивают три соединения: при плюсе на контакте 401.1 и минусе на контакте 401.2 соединены СВЧ вход 406 с согласованной нагрузкой 405.1, а СВЧ выход 407 с нагрузкой 405.2, обеспечивается два соединения, при минусе на контакте 401.1 и плюсе на контакте 401.2 соединены СВЧ входы 406 с СВЧ выходом 407, обеспечивается еще одно соединение.

Первый вариант исполнения изобретения (фиг.4)

Технический результат по этому варианту изобретения достигается благодаря тому, что пеленгационное устройство содержит: N приемных радиоканалов, состоящих из N приемных антенн 1-1, 1-2, 1-3, … 1-N, N контрольных узлов 10-1, 10-2, …, 10-N, N малошумящих усилителей 11-1, 11-2, …, 11-N, N смесителей 3-1, 3-2, 3-3, …, 3-N и N усилителей промежуточной частоты (УПЧ) 4-1, 4-2, 4-3, …, 4-N.

Кроме того, пеленгационное устройство содержит контрольный радиоканал, который состоит из контрольного генератора 6, трех переключателей 7.1, 7.2 и 7.3, двух согласованных нагрузок 8.1, 8.2 и N ненаправленных элементов связи 2-1, … 2-N.

Пеленгационное устройство также содержит: гетеродин 5 и блок управления 9.

Все N антенн идентичны и предназначены для приема радиосигнала и могут быть выполнены, например, спиральными, рупорными и др. СВЧ диапазона волн. Антенны собранны в линейную или плоскую фазированную антенную решетку (ФАР) пеленгационного устройства. Один или несколько радиоканалов пеленгационного устройства служат радиоканалом опорного сигнала для измерения разности фаз радиосигналов других каналов.

Ненаправленные элементы связи (НЭС) 2-1, 2-2, 2-N предназначены для передачи контрольного сигнала генератора 6 на входы N контрольных узлов 10-1, 10-2, …, 10-N пеленгационного устройства. НЭС могут быть выполнены на перекрещивающихся слабосвязанных линиях СВЧ на резистивных делителях мощности. Каждый НЭС имеет с одной стороны основной линии вход- выход и выход-вход с другой стороны, и выход боковой линии.

Смесители 3-1, 3-2, …, 3-N предназначены для преобразования высокой частоты радиосигнала в промежуточную частоту и имеют вход радиосигнала, вход гетеродинного сигнала и выход сигнала промежуточной частоты. Смесители могут быть выполнены на диодах по известным схемам СВЧ.

Усилители промежуточной частоты (УПЧ) 4-1, 4-2, …, 4-N могут быть выполнены на транзисторах по известным схемам УПЧ.

Сигнал гетеродина 5 предназначен для преобразования радиосигналов высокой частоты в сигналы промежуточной частоты (ПЧ) с помощью смесителей. Гетеродин 5 может быть выполнен на транзисторах по известным схемам СВЧ генераторов.

Генератор 6 контрольных сигналов предназначен для калибровки пеленгационного устройства в контрольном режиме работы. Перестраиваемые гетеродин 5 генератор 6 выполняются на транзисторах по известным схемам СВЧ генераторов. На частотах 1-2 ГГц используется схема с общей базой на транзисторе с варакторным диодом для перестройки частоты. На более высоких частотах схема генератора дополняется умножителем частоты с фильтрами. Генератор 6 имеет рабочий диапазон частот, совпадающий с рабочим диапазоном пеленгационного устройства.

Переключатели третий 7.1, первый 7.2 и второй 7.3 выполнены двухканальными и предназначены для переключения направления подачи контрольного сигнала в радиоканалы на первом и втором этапах калибровки пеленгационного устройства от первого к 14-му радиоканалу и, наоборот, от N-ого к первому. В качестве переключателей может быть использован переключатель, принципиальная электрическая схема которого приведена на фиг.16а. Переключатель 7.1 имеет вход 301 сигналов управления, вход 305 контрольных сигналов СВЧ и выходы 306, 307 контрольных сигналов.

Согласованные нагрузки 8.1 и 8.2 предназначены для поглощения контрольного сигнала на разных концах линии контрольного канала на разных этапах калибровки и могут быть выполнены в пленочном исполнении. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСТи) согласованных нагрузок должен быть менее 1,5, что соответствует отражению контрольного сигнала от входа нагрузки на уровне менее минус 16 дБ.

Блок управления БУ 9 предназначен для:

- управления работой гетеродина 5, генератора 6 и переключателей 7.1, 7.2, 7.3;

- оцифровки сигналов в радиоканалах 1, 2, …, N на выходах УПЧ 4-к;

- управления режимами калибровки и пеленгации;

- определения данных калибровки;

- определения данных пеленгации;

- корректировки данных пеленгации с учетом калибровки.

Блок управления 9 содержит (фиг.7): узел 101, который предназначен для оцифровки сигналов ПЧ радиоканалов 1,2, …, N, поступающих от УПЧ, и выполнен на аналого-цифровых преобразователях (АЦП) - комплектующее изделие, узел 102, который предназначен для обработки результатов измерений и организации работы БУ 9, представляющий собой процессор - комплектующее изделие для цифровой обработки сигналов (ЦОС), узел 103, который предназначен для включения и выключения управляемых узлов пеленгационного устройства, представляющий собой программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС) - комплектующее изделие, узел 104, который предназначен для передачи цифровой информации от процессора 102 к ПЛИС 103.

Процессор 102 состоит из ОЗУ - оперативного запоминающего устройства и ПЗУ - постоянного запоминающего устройства.

ОЗУ предназначено для оперативного сохранения входных и выходных данных программ 102а-102г. ПЗУ предназначено для хранения программ 102а-102г.

Программа 102а предназначена для определения разности фаз между сигналом опорного радиоканала и сигналами всех остальных радиоканалов.

Программа 102б предназначена для определения калибровочных значений разностей фаз сигналов радиоканалов по отношению к сигналу опорного канала.

Программа 102в предназначена для корректировки разностей фаз сигналов пеленгации.

Программа 102г предназначена для управления рабочим и калибровочным режимами работы пеленгационного устройства. Данные программы 102г поступают через шину 104 на программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС) 103.

На выходе ПЛИС подключены цифровые аналоговые преобразователи (ЦАП), которые преобразуют цифровые сигналы в аналоговые управляющие напряжения. Оператор - пользователь программирует ПЛИС в соответствии с требованиями режимов работы и управления этими режимами с помощью управляемых элементов пеленгационного устройства, к которым подключены выходы ЦАП.

БУ 9 в первом варианте исполнения изобретения имеет N входов сигналов промежуточной частоты (ПЧ) и 5 выходов управляющих сигналов: контрольного генератора 6, гетеродина 5 и трех переключателей 7.1, 7.2 и 7.3.

БУ 9 во втором варианте исполнения изобретения имеет N входов сигналов ПЧ и 5 выходов управляющих сигналов: контрольных генераторов 6.1 и 6.2, гетеродина 5 и двух переключателей 7.2 и 7.3.

БУ 9 в третьем варианте исполнения изобретения имеет N входов сигналов ПЧ и 4 выхода управляющих сигналов: контрольного генератора 6, гетеродина 5 и двух переключателей 13.1 и 13.2.

Контрольные узлы 10-1, 10-2, …, 10-N идентичны и предназначены для калибровки радиоканалов. Каждый контрольный узел содержит (фиг.9, 10, 11) корпус 203, к передней стенке 204 которого прикрепляется резонатор 202 с антенной 201, радиосхему, состоящую из двух плат 206 с элементами подвешенной полосковой линии (ППЛ) и 216 с элементами микрополосковой линии (МПЛ) и двух проводной линии. В радиосхему контрольного узла (фиг.10) входят: НО, согласованная нагрузка, симметрирующее устройство и двухпроводная линия.

Основное плечо 207 НО соединено отрезком 210 ППЛ и отрезком 217 МПЛ с лицевым проводником 218 симметрирующего устройства, заканчивающегося первым лицевым отрезком двухпроводной линии 220. Экран платы 216 переходит в проводник 219 симметрирующего устройства, заканчивающийся вторым отрезком двухпроводной линии 220. Выход основного плеча 207 НО соединен с разъемом 227. Боковое плечо 208 НО соединено отрезком ППЛ 211 с разъемом 228, выход бокового плеча 208 отрезком 212 соединен с согласованной нагрузкой 213, металлические площадки 214, которой соединены с «землей» с помощью металлических перемычек 224 металлической площадки 221 с металлизированными отверстиями 222 с металлическим экраном - «землей» платы 216.

Контрольный узел имеет вход радиоканала, соединенный с антенной. Выход радиоканала, который также является выходом контрольного сигнала при калибровке, соединен через разъем 227 с входом МШУ радиоканала.

Контрольный узел имеет разъем 228, к которому присоединяется НЭС контрольного канала. Разъем 228 слабой связью связан с выходом радиоканала этого узла.

Первая диэлектрическая палата 206 выполнена из поликора без экрана на обратной стороне и предназначена для размещения элементов СВЧ на ППЛ (фиг.10, 11).

Вторая диэлектрическая палата 216 с экраном на обратной стороне предназначена для размещения элементов СВЧ контрольного устройства на МПЛ и двухпроводной линии (фиг.10, 11).

Малошумящие усилители МШУ 11-1, 11-2, …, 11-N идентичны и предназначены для усиления радиосигналов высокой частоты при малом уровне шума. Уровень шума не должен превышать 2 дБ. Усилители МШУ выполняются по известным схемам.

Соединение элементов схемы пеленгационного устройства по первому варианту исполнения изобретения (фиг.4)

В каждом i-ом радиоканале пеленгационного устройства антенна 1-i, контрольный узел 10-i, усилитель МШУ 11-i, смеситель 3-i и УПЧ 4-i. соединенны последовательно. Выход УПЧ 4-i соединен с входом 4-i сигнала промежуточной частоты блока управления (БУ) 9. Выход гетеродина 5 соединен со всеми гетеродинными входами N смесителей.

В контрольном радиоканале все N ненаправленных элементов связи (НЭС) 2-i соединены входами-выходами и выходами-входами последовательно. Выходы контрольных сигналов НЭС соединены с входами контрольных сигналов соответствующих контрольных узлов.

Переключатель 7.1 входом контрольного сигнала 305 соединен с выходом генератора 6. Первый выход контрольного сигнала переключателя 7.1. соединен с первым входом контрольного сигнала переключателя 7.3.

Второй выход контрольного сигнала переключателя 7.1. соединен с входом контрольного сигнала переключателя 7.2, вход-выход контрольного сигнала которого соединен с входом-выходом первого элемента связи 2.1. Второй выход контрольного сигнала переключателя 7.2 соединен с согласованной нагрузкой 8.1.

Переключатель 7.3 соединен выходом-входом 305 контрольного сигнала с входом-выходом последнего ненаправленного элемента связи 2-N. Выход контрольного сигнала переключателя 7.3 соединен с согласованной нагрузкой 8.2. Выходы согласованных нагрузок 8.1 и 8.2 соединены с общим проводником «землей».

При минусе на контакте 301 соединяются вход 305 контрольного сигнала и первый выход 306 контрольного сигнала, при плюсе на контакте 301 соединяются вход 305 контрольного сиг