Устройство для установки отверстия в костной ткани

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине и может быть использовано для установки в твердой ткани, в частности в челюстной кости, проникающего удлинения. Устройство имеет трубный корпус с периферийным рабочим отверстием и входом. Вход противолежит рабочему отверстию и закрыт уплотнительным элементом. Через уплотнительный элемент проходит тело рабочего инструмента, например фрезы. Уплотнительный элемент предоставляет возможность для осуществления, по меньшей мере, одного движения подачи, приводного или управляющего движения рабочего инструмента. Трубный корпус снабжен присоединительным элементом для создания внутреннего давления. 14 з.п. ф-лы, 8 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к устройству для проникающего удлинения установленного в твердой ткани, в частности в челюстной кости, глухого отверстия.

Уровень техники

Такого рода удлинение отверстия в костной ткани необходимо, к примеру, в сфере зубной хирургии при осуществлении вмешательства, обозначаемого как «Sinuslift». Операцией Sinuslift именуется операция, при которой слизистая оболочка гайморовой полости (оболочка пазуха) частично отделяется от челюстной кости и приподнимается для образования пространства между костной тканью и слизистой оболочкой гайморовой полости. В образовавшееся полое пространство помещается аутологическая костная ткань (к примеру, Tuber maxillae, Linea obliqua) из области подбородка или из кости таза (материалы - заменители костной ткани, костная стружка) или синтетический материал - заменитель костной ткани (к примеру, материал - заменитель костной ткани марки Dio-Oss фирмы Geistlich AG), зачастую в смеси с аутологической костной тканью. Этот материал в течение 6 месяцев должен приживаться в костной ткани для обеспечения прочного фундамента для имплантата.

Традиционным принципом действия при операциях Sinuslift является препарирование в области коренного зуба со щечной стороны слизистой оболочки, сращенной с надкостницей, и фрезерование в освобожденной таким образом костной ткани овального окна, без -повреждения расположенной под ним слизистой оболочки гайморовой полости. Висящая на слизистой оболочке гайморовой полости овальная пластина костной ткани осторожно прижимается в направлении гайморовой полости, причем слизистая оболочка гайморовой полости вокруг окна осторожно отделяется от кости специальными инструментами. Так как слизистая оболочка гайморовой полости очень нежная, примерно сравнимая с подскорлупной оболочкой яйца, данную операцию необходимо производить крайне осторожно, так как имеется опасность повредить слизистую оболочку гайморовой полости. Образованное таким образом в гайморовой полости пространство заполняется через окно материалом - заменителем костной ткани, и окно со щечной стороны закрывается пленкой. Пленка состоит, как правило, из поглощающего материала, как, к примеру, мембрана марки Bio-Gide фирмы Geistlich AG. Затем слизистая оболочка, сращенная с надкостницей, плотно зашивается. Метод является сравнительно агрессивным методом и утомителен для пациента, ввиду наличия сильной припухлости и изменения окраски в течение до 10 дней, а также ввиду возможных болевых ощущений.

Этот хирургический метод обозначается зачастую как «открытый» или «классический» Sinuslift. В случае, если имеет место достаточная высота оставшейся костной ткани (примерно 5 мм) имплантаты могут быть вставлены одновременно с операцией Sinuslift (единовременный Sinuslift). Полноценное нагружение имплантатов возможно лишь после затвердевания материала - заменителя костной ткани. Если высота оставшейся костной ткани невелика, то вставка имплантата производится на втором этапе примерно чрез 6-8 месяцев после операции Sinuslift (двухэтапный Sinuslift).

Новый способ является так называемым crestale Sinuslift, при котором не требуется откидывания костной пластины. Доступ к гайморовой полости возможен в направлении от шейной части челюсти. При этом на беззубом участке шейной части челюсти посредством специально предусмотренного для этого штампа (Jesch'sche Stanze) производится высекание слизистой оболочки ротовой полости до костной ткани и посредством цилиндрической фрезы в костной ткани фрезеруется глухое отверстие под слизистой оболочкой гайморовой полости. Используемый при этом штамп автоматически приподнимет диск слизистой оболочки от костной ткани и делает центральную отметку для последующего отверстия (фрезерования). Отверстие фрезеруется, в целом, антрально (в направлении от шейной части) посредством цилиндрической фрезы (к примеру, диаметром 3,5 мм) примерно до 1 мм под костяным дном гайморовой полости, причем толщина костной ткани предварительно измеряется посредством рентгена. Так как слизистая оболочка гайморовой полости не должна быть повреждена фрезой, челюстная кость не должны быть полностью просверлена фрезой, так что на дне глухого отверстия остается тонкая пластина костной ткани, к обратной стороне которой прилегает слизистая оболочка гайморовой полости.

Традиционным образом эта тонкая пластина костной ткани посредством цилиндрического инструмента затем осторожно выталкивается в направлении гайморовой полости, так что она со слизистой оболочкой гайморовой полости, которая выше костной пластины прилипает к ней, прижимается в направлении гайморовой полости. Эта «пробивка» пластины костной ткани представляет собой в процессе вмешательства критический момент, так как слишком жесткий прижим пластины костной ткани приводит к тому, что слизистая оболочка гайморовой полости приподнимается в форме свода и напрягается, вследствие чего может быть повреждена. Слизистая оболочка гайморовой полости тогда осторожно приподнимается, после чего материал - заменитель костной ткани вводится через отверстие во вновь образованное свободное пространство. После этого имплантат закрепляется зачастую непосредственно в отверстии.

Даже если уже разработаны очень прогрессивные способы по отведению слизистой оболочки гайморовой полости через небольшое отверстие (которое зачастую имеет диаметр лишь примерно 4 мм) максимально щадящим образом и достаточно далеко от челюстной кости, то момент, в который челюстная кость пробивается, остается критическим моментом, который требует от врача большого опыта и особого мастерства, причем, несмотря на все меры предосторожности, все же существует риск повреждения слизистой оболочки гайморовой полости при пробивке костной пластины.

Чтобы сделать вмешательство в ходе Sinuslift более безопасным, были бы желательны вспомогательные средства, которые могли бы облегчить этот процесс проникающего удлинения отверстия в челюстной кости и при этом уменьшить риск повреждения нежной оболочки пазуха за челюстной костью.

Раскрытие изобретения

Устройство в соответствии с изобретением имеет трубный корпус с периферийным рабочим отверстием и противолежащим рабочему отверстию входом, который закрыт уплотнительным элементом, через который проходит тело рабочего инструмента, к примеру фрезы, и который предоставляет возможность для осуществления, по меньшей мере, одного движения подачи, приводного или управляющего движения фрезы, причем трубный корпус снабжен присоединительным элементом для создания внутреннего давления. Трубный корпус вставляется в предварительно установленное в челюстной кости глухое отверстие, причем периферийное рабочее отверстие находится вблизи конца глухого отверстия, вследствие чего внутреннее пространство оказывается плотно закрытым. На находящуюся во внутреннем пространстве трубного корпуса рабочую среду, предпочтительно раствор NaCl, через присоединительный элемент может быть оказано воздействие, к примеру, посредством соединенного с присоединительным элементом шприца. Посредством рабочего инструмента, который может управляться извне, остающаяся между глухим отверстием и гайморовой полостью пластина костной ткани в зоне рабочего отверстия фрезеруется. В тот момент, когда головка рабочего инструмента проходит костную ткань и выходит в зону ниже оболочки пазуха, избыточное давление во внутреннем пространстве трубного корпуса способствует тому, что рабочая среда проходит через свободное отверстие, и расположенная сзади оболочка пазуха отходит от кости и, таким образом, выдавливается из рабочей зоны рабочего инструмента. Выход рабочей среды способствует снижению давления, которое свидетельствует о прохождении костной ткани, а также предотвращает чрезмерное раздувание оболочки пазуха.

В предпочтительном варианте изобретения на трубном корпусе может быть предусмотрен выполненный с возможностью перемещения в продольном направлении упор со стыковой поверхностью для приводящего в действие фрезу углового элемента. Упор может быть выполнен в виде установочной гайки, которая имеет стыковую поверхность для углового элемента и выполнена с возможностью навинчивания на предусмотренную в зоне входа на трубном корпусе резьбу. Упор ограничивает максимальную глубину проникновения рабочего инструмента и облегчает, тем самым, обслуживание устройства, причем регулировка упора посредством установочной гайки представляет собой особо предпочтительный вариант осуществления, так как с помощью установочной гайки тяговое усилие, с которым производится фрезерование в направлении слизистой оболочки гайморовой полости, может быть просто и точно отрегулировано. При этом бережное обращение со слизистой оболочкой гайморовой полости гарантируется посредством того, что подача фрезы осуществляется крайне медленно (к примеру, лишь на 1 мм/мин) и что уже при малейшем пробое костной ткани слизистая оболочка гайморовой полости за счет давления рабочее среды раздувается и отжимается от фрезы, которая может повредить ее. После того как слизистая оболочка гайморовой полости раздулась, возможно еще немного продолжить процесс фрезерования для дополнительного расширения перфорированного отверстия в костной ткани.

Если рабочим инструментом является приводимый во вращательное движение рабочий инструмент, то в следующем предпочтительном варианте осуществления изобретения между входным отверстием установочной гайки и телом рабочего инструмента может быть предусмотрен передающий усилия вращения скользящий элемент. Скорость вращения установочной гайки находится в определенном соотношении со скоростью вращения тела рабочего инструмента, причем скользящий элемент делает возможным прокручивание тела рабочего инструмента. Таким образом, установочная гайка посредством быстро вращающегося тела рабочего инструмента во время процесса фрезерования медленно завинчивается, так что подача головки фрезы автоматически регулируется.

В предпочтительном варианте на установочную гайку может воздействовать элемент торможения, прижимное усилие которого может регулироваться посредством исполнительного органа. Тем самым, скорость перемещения установочной гайки может регулироваться простым способом. За счет плотного прижима элемента торможения установочная гайка может быть также зафиксирована с целью предотвращения смещения.

В следующем предпочтительном варианте осуществления изобретения исполнительный орган может быть интегрирован в удлинение для захвата, которое перпендикулярно или, в основном, перпендикулярно оси установочной гайки отстоит от устройства. За счет наличия удлинения для захвата инструментом легче управлять, причем, прежде всего, усилие прижима элемента торможения, а, тем самым, и скорость подачи может легко и предпочтительно вручную регулироваться, к примеру, посредством установочной гайки.

Для герметизирующей посадки в отверстие костной ткани вводимая в глухое отверстие зона трубного корпуса может быть выполнена конической. Коническая зона может быть вручную запрессована в глухое отверстие. Это является предпочтительным в особенности тогда, когда предусмотрено удлинение для захвата, которое мешает вращению в ротовой полости вставленного в отверстие инструмента.

Вращение инструмента может служить для ввинчивания инструмента в отверстие. Для этой цели в следующем варианте осуществления изобретения на трубном корпусе в устанавливаемой в глухое отверстие зоне предусмотрена самонарезающаяся наружная резьба. Эта резьба обеспечивает надежную фиксацию трубного корпуса в отверстии и улучшает герметичность относительно внутренней стенки отверстия. Для дальнейшего улучшения герметичности в предпочтительном варианте на внешней стороне трубного корпуса предусмотрен выполненный с возможностью перемещения вдоль трубного корпуса и с возможностью установки на нем съемным образом фланец, который имеет конический расположенный между трубным корпусом и стенкой глухого отверстия уплотнительный буртик. Этот фланец конусом прижимается к слизистой оболочке ротовой полости и затем, к примеру, посредством винта с внутренним шестигранником, фиксируется.

Для облегчения работы в варианте изобретения на трубном корпусе может быть предусмотрена расширяющаяся зона захвата.

В следующем предпочтительном варианте изобретения фрезеровальное устройство посредством присоединительного элемента может быть соединено с управляемым вручную или автоматически устройством регулировки давления. Это обеспечивает точную регулировку и контроль внутреннего давления, причем пробивка костной ткани тут же может быть распознана по падению давления.

Уплотнительный элемент может быть образован в варианте посредством одного или нескольких уплотнительных колец круглого сечения. В целом, к уплотнительному элементу не предъявляется особо высоких требований, так как незначительная негерметичность не является критической, и выходящая из уплотнительного элемента рабочая среда легко может быть снова выровнена посредством устройства регулировки давления. Уплотнения в форме колец круглого сечения могут быть, поэтому, вполне достаточны для удовлетворительного функционирования, и представляют собой, тем самым, особо экономичный и простой вариант осуществления. Дополнительно уплотнение в форме кольца круглого сечения служит для тела рабочего инструмента в качестве центрирующей тело и герметизирующей опоры, которая позволяет осуществлять не только движение подачи, но и колебательное регулировочное движение рабочего инструмента, без оказания существенного негативного воздействия на уплотнительные свойства.

В следующем варианте в соответствии с изобретением уплотнительный элемент может быть образован посредством мембраны с отверстиями, при использовании которой можно добиться аналогичных преимуществ, что и при использовании вышеупомянутых уплотнений в форме колец круглого сечения, причем возможен, однако, больший зазор при расчете габаритов проходного отверстия для рабочего инструмента.

В соответствии с изобретением на торцевой поверхности трубного корпуса могут быть предусмотрены далее выступающие за рабочее отверстие торцевые загибы. Торцевые загибы служат, в дополнение к самонарезающейся резьбе, для надежной фиксации трубного корпуса в глухом отверстии. По сравнению с самонарезающейся резьбой, которая в первую очередь ввинчена в мягкую центральную область челюстной кости, торцевые загибы имеют преимущество в том, что в кромочной зоне оставшейся на конце глухого отверстия костной пластины они зацепляются за кромочную зону челюстной кости.

В варианте изобретения, при котором используется традиционная приводимая во вращательное движение фреза, уплотнительный элемент выполняет функцию сальника и должен герметизировать вращающееся тело рабочего инструмента, без существенного ограничения его подвижности. Это обстоятельство предъявляет сравнительно высокие требования к качеству уплотнительного элемента и приводит к его быстрому износу. Головка фрезы может также в зоне рабочего отверстия касаться внутренней стенки трубного корпуса, что приводит к ускоренному износу фрезы, с одной стороны, а, с другой стороны, к повышенному выходу тепла. Далее при износе фрезы может отделяться металлическая стружка, которая затем остается в рабочей зоне. Для предотвращения такого развития событий в следующем предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения рабочим инструментом может являться свободно вращающийся рабочий инструмент. Термин «свободно вращающийся» в рамках данного изобретения означает, что рабочий инструмент и уплотнительный элемент прилегают друг к другу, в основном, без образования относительных скоростей, так как рабочий инструмент не вращается вокруг основной оси. Вследствие этого отпадает требование в отношении уплотнения вращающегося тела рабочего инструмента посредством (вращающегося) сальника, что снижает требования к уплотнительному элементу.

Для передачи рабочей энергии на удаляемую костную ткань устройство в предпочтительном варианте может иметь устройство для выработки или передачи механических или электромагнитных колебаний. Относительные перемещения, которые могут возникать при передаче механических колебаний между рабочим инструментом и уплотнительным элементом, компенсируются упругостью уплотнительного элемента, так что при достаточно небольшой амплитуде колебаний на работоспособность уплотнительного элемента не оказывается никакого существенного негативного воздействия.

В варианте изобретения рабочим инструментом может быть пьезоэлектрический хирургический инструмент, предпочтительно ультразвуковой остеотом. Ультразвуковые режущие инструменты для медицинского применения (именуемые иначе как «ультразвуковой остеотом» или «ультразвуковая костная фреза») известны в хирургической и дентальной отраслях медицины, и во многих случаях применения превосходят во многих отношениях традиционные, приводимые в действие посредством углового элемента, вращающиеся инструменты. Используемые на практике ультразвуковые инструменты состоят в основном, из ручного прибора, в котором расположен ультразвуковой излучатель, и из устанавливаемой на ручной прибор насадки, которая специально предназначена для соответствующего варианта использования. В качестве ультразвукового излучателя данные системы используют чаще всего пьезоэлектрический генератор колебаний.

Насадки имеют согласованную с соответствующим вариантом применения форму, а также могут иметь зону, содержащую алмазные вставки, которая влияет на режущие свойства насадки. Посредством устройства управления могут регулироваться важные настройки, в частности сила колебаний и частота (в случае необходимости в нескольких колебательных направлениях, к примеру, горизонтально и вертикально). Дополнительно в ручном приборе могут быть предусмотрены датчики, к примеру, для измерения электрического резонанса в ручном приборе, которые позволяют осуществлять комплексное управление рабочими параметрами или же распознавание изменений структуры костной ткани.

Использование ультразвукового остеотома имеет преимущество в том, что инструмент оказывает режущее или фрезерующее воздействие лишь на твердую ткань (кость), а мягкую ткань (к примеру, оболочку пазуха) не повреждает. Это гарантирует высокую точность и безопасность при малейших повреждениях тканей. Касательно предложенного на рассмотрение изобретения дополнительным преимуществом является то, что тело ультразвуковой насадки не вращается, вследствие чего оно может быть легче герметизировано на входе трубного корпуса.

Оказываемое посредством ультразвукового остетома на костную ткань воздействие невелико, так что предотвращается вероятность непреднамеренной пробивки костной ткани, которая могла бы вызвать повреждение оболочки пазуха. Так как прижимное усилие при работе с ультразвуковым остеотомом значительного ниже того, которое требуется для вращающейся фрезы, то можно производить также и «свободный» процесс фрезерования, то есть без упора, который ограничивает глубину проникновения. В отличие от вращающейся фрезерной головки, которая при контакте может быстро повредить оболочку пазуха, при использовании ультразвукового остеотома вполне возможно касаться оболочки пазуха и даже оказывать на нее давление, без неизбежного повреждения при этом оболочки пазуха.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения рабочим инструментом может являться ультразвуковой остеотом, работающий в микронном диапазоне, в частности в диапазоне от 20 до 200 мкм. При этом могут быть также предусмотрены настройки для нескольких различных напластованных колебаний, которые врач может выставлять на соответствующие условия, в частности, на состояние обрабатываемой костной ткани и на используемый ультразвуковой максимум. К примеру, эффективное значение рабочего колебания ручного прибора может выявляться на основании напластования более сильного горизонтального (60-200 мкм) и более слабого вертикального (20-60 мкм) колебаний. Выбранный врачом вариант настройки гарантирует, что костная ткань в процессе разрезания остается чистой и охлажденной. Перегрев ткани посредством этого может быть предотвращен.

В альтернативном варианте осуществления изобретения рабочим инструментом может являться лазерный отрезной инструмент, который в предпочтительном варианте может иметь импульсный CO2-лазер или лазер с твердым рабочим веществом. Лазерные отрезные инструменты для хирургического применения позволяют работать бесконтактно с высокой точностью. В частности, короткоимпульсные CO2-лазеры при обработке материала костной ткани выявили себя как очень эффективные. За счет регулировки длины импульса можно предотвращать чрезмерное нагревание окружающей ткани.

Следующим преимуществом лазерных отрезных инструментов при хирургическом использовании является пониженная кровоточивость, так как кровеносные сосуды перекрываются посредством лазера.

В следующем варианте осуществления предложенного на рассмотрение изобретения длина волны лазера может быть согласована с характеристикой поглощения костной ткани. Точно настроенная длина волны способствует тому, что попадающий на костную ткань лазерный луч поглощается лишь слоем толщиной несколько миллиметров на поверхности костной ткани, так что лазер оказывает свое воздействие лишь в этой зоне. Окружающая ткань, которая имеет другую характеристику поглощения, может быть, вследствие этого, сохранена. Что касается СО2-лазера, то, к примеру, важнейшая спектральная линия испускания лазера могла бы находиться в пределах от 9 до 11 мкм. В этом диапазоне обычно можно ожидать оптимальную степень поглощения костной ткани. В качестве «важнейшей спектральной линии испускания» обозначается, в целом, зона максимальных пиковых значений в эмиссионном спектре лазера.

В следующем варианте осуществления предложенного на рассмотрение изобретения лазер может иметь регулируемую фокусировку. Фокусировка ограничивает эффективный диапазон лазера до регулируемой глубины. Посредством медленной регулировки фокусировки лазера на большую глубину можно предотвратить ситуацию, когда лазер «пробивает» оболочку пазуха непреднамеренным образом, как только костная ткань оказывается отсечена.

Следующий предпочтительный вариант осуществления изобретения предусматривает, что лазерный отрезной инструмент соединен с эндоскопом. Быстро прогрессирующая техника в сфере эндоскопии уже позволяет использовать микроэндоскопы с диаметром 0,5 мм и менее. Поэтому введенный в инструмент наконечник лазера возможно дополнительно оснащать эндоскопом, причем в случае необходимости и для лазера, и для эндоскопа может использоваться один и тот же световод.

Описание чертежей

Изобретение описывается далее более детально на основании приложенных чертежей, на которых представлено:

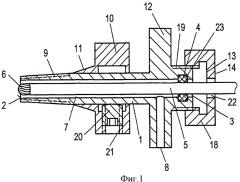

фиг.1 - поперечное сечение устройства в соответствии с изобретением;

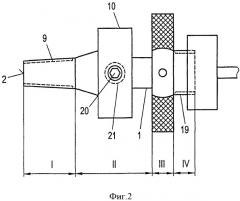

фиг.2 - устройство на виде сбоку;

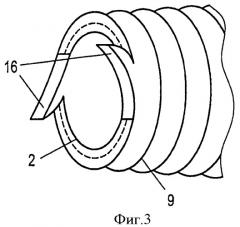

фиг.3 - наглядное изображении острия устройства с выступающими за его пределы торцевыми загибами;

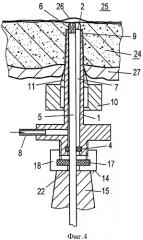

фиг.4 - вставленное в челюстную кость устройство в соответствии с изобретением, в разрезе;

фиг.5 - вариант использования лазера-остеотома;

фиг.6 - устройство с автоматически приводимой в действие установочной гайкой;

фиг.7 - устройство с установленным на нем удлинением для захвата на виде сбоку;

фиг.8 - то же устройство на виде сверху.

Осуществление изобретения

Представленное на фиг.1 в поперечном сечении устройство в соответствии с изобретением, которое на фиг.2 еще раз изображено на виде сбоку, состоит из трубного корпуса 1, конически выполненная зона острия которого на внешней стороне трубного корпуса 1 снабжена самонарезающейся наружной резьбой 9, предназначенной для того, чтобы ввинчивать трубный корпус 1 в предусмотренное в челюстной кости глухое отверстие. Полое пространство трубного корпуса выполнено, в основном, цилиндрическим и простирается от рабочего отверстия 2 на острие трубного корпуса 1 до противолежащего рабочему отверстию 2 входа 3.

Между рабочим отверстием 2 и входом 3 трубный корпус 1 может быть разделен, в основном, на четыре зоны: описанную выше коническую зону I острия с самонарезающейся наружной резьбой 9, центральную цилиндрическую зону II, на которую надвинут фланец 10, выполненную в виде упорного диска 12 зону III захвата и концевую зону IV, предусмотренную с наружной резьбой.

Надвинутый на цилиндрическую зону II фланец 10 имеет на своей обращенной к зоне острия стороне конический уплотнительный буртик 11. Во фланце 10, который может перемещаться вдоль всей цилиндрической зоны II, перпендикулярно его оси выполнено резьбовое отверстие 21, в которое ввинчен винт 20 с внутренним шестигранником. Когда винт 20 с внутренним шестигранником затягивается, то он давит на трубный корпус 1, вследствие чего фланец 10 может быть зафиксирован в своем положении.

Зона III захвата выполнена, в основном, в виде плоского упорного диска 12, который на своей периферийной поверхности в предпочтительном варианте снабжен рифлением для облегчения захвата, а также навинчивания и отвинчивания небольшого инструмента. Упорный диск 12 имеет тонкое отверстие, которое просверлено в направлении от стороны до полого пространства трубного корпуса 1 и которое представляет собой присоединительный элемент 8. На этот присоединительный элемент 8 может быть установлен ведущий к острию или к управляемому вручную или автоматически устройству регулировки давления шланг, по которому рабочая среда может быть подана в полое пространство трубного корпуса 1.

На наружную резьбу 19 концевой зоны IV навинчена установочная гайка 18, которая на своей обращенной к трубному корпусу 1 стороне имеет упор 13 со стыковой поверхностью 14. Стыковая поверхность 14 посредством вращения установочной гайки 18 может быть перемещена. Для осуществления чувствительного перемещения стыковой поверхности 14 наружная резьба 19 выполнена в предпочтительном варианте в виде резьбы с мелким шагом. По середине стыковой поверхности 14 упор 13 имеет направленное на полое пространство трубного корпуса 1 входное отверстие 22, через которое тело 5 фрезы 5, 6 вводится в полое пространство трубного корпуса 1. Диаметр входного отверстия 22 немного больше, чем диаметр тела 5 фрезы 5, 6, так что фреза 5, 6 может перемещаться внутри трубного корпуса 1.

Чтобы иметь возможность образовать во внутреннем пространстве трубного корпуса 1 камеру 7 нагнетания, необходимо герметизировать полое пространство трубного корпуса 1 и тело 5 фрезы 5, 6 в зоне входа 3. В качестве уплотнительного элемента 4 в представленном на фиг.1 варианте осуществления изобретения предусмотрено простое уплотнительное кольцо круглого сечения, которое расположено в предусмотренном внутри цилиндрического полого пространства трубного корпуса кольцевом пазу 23. Так как абсолютная герметичность камеры 7 нагнетания не является обязательным условием, что в дальнейшем будет рассмотрено более детально, такой простой системы герметизации, в целом, вполне достаточно для обеспечения работоспособности устройства. Однако по желанию могут быть использованы и другие уплотнительные системы, известные из уровня техники.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения на острие трубного корпуса 1 могут быть предусмотрены торцевые загибы 16, представленные на фиг.3. Изображенные на фиг.3 торцевые загибы 16 соответствуют, в основном, «удлинению» или «ответвлению» шага резьбы или нарезки самонарезающейся наружной резьбы 9, причем торцевые загибы 16 на кромке рабочего отверстия 2 выступают за пределы трубного корпуса 1. Когда трубный корпус 1 с самонарезающейся наружной резьбой 9 ввинчивается в предварительно подготовленное глухое отверстие, торцевые загибы 16 врезаются в остающуюся за глухим отверстием пластину костной ткани и обеспечивают, тем самым, прочную фиксацию устройства. Это является особенно предпочтительным, так как костная ткань в кромочной зоне кости (так называемой Substantia compacta) является более прочной, чем в центральной зоне кости (Spongiosa), а торцевые загибы 16 зацепляются именно в этой кромочной зоне.

Принцип использования устройства в соответствии с изобретением описывается, в частности, со ссылкой на фиг.4, причем фиг.4 демонстрирует устройство в соответствии с изобретением при Sinuslift в тот момент, когда фрезерная головка 6 фрезы 5, 6 проходит челюстную кость.

Как при традиционном crestalen Sinuslift сначала в направлении от шейной части челюсти устанавливается глухое отверстие в челюстной кости 24, причем между концом глухого отверстия и гайморовой полостью 25 остается пластина костной ткани примерно 1 мм толщиной. Это необходимо для того, чтобы не повредить прилегающую в гайморовой полости 25 к челюстной кости 24 слизистую оболочку 26 гайморовой полости. В подготовленное глухое отверстие ввинчивается затем трубный корпус 1 с самонарезающейся наружной резьбой 9 до тех пор, пока рабочее отверстие 2 не окажется вблизи костной пластины, причем самонарезающаяся наружная резьба 9 и торцевые загибы 16 способствуют прочной фиксации трубного корпуса 1.

Для улучшения герметизации фланец 10 смещается затем на трубном корпусе 1 в направлении к челюстной кости, так что расположенный на фланце 10 конический уплотнительный буртик 11 на внешней кромке глухого отверстия плотно прижимается к слизистой оболочке 27 ротовой полости, и отверстие посредством этого герметизируется. В случае необходимости дополнительно может также применяться коффердам.

Затем закрепленная на угловом элементе 15 фреза 5, 6 через входное отверстие 22 и уплотнительные элементы вводится в трубный корпус 1. Длина тела 5 закрепленной фрезы 5, 6 (или длина трубного корпуса 1) рассчитана таким образом, что, когда угловой элемент 15 оказывается вблизи стыковой поверхности 14 установочной гайки 18, фрезерная головка 6 фрезы 5, 6 острием входит в зацепление с костной пластиной.

Представленное на фиг.4 устройство имеет, наряду с уплотнительным кольцом круглого сечения в трубном корпусе 1, в качестве дополнительного уплотнительного элемента мембрану 17 с отверстиями, которая расположена внутри установочной гайки 18 и герметизирует тело 5 фрезы 5, 6 во входном отверстии 22. Камера 7 нагнетания могла бы быть, к примеру, также герметизирована лишь посредством мембраны 17 с отверстиями, которая была бы расположена непосредственно на входе 3 полого пространства трубного корпуса 1. В трубном корпусе 1 следом друг за другом могли бы располагаться также несколько уплотнительных элементов, если их упругости было бы достаточно для того, чтобы обеспечивать легкий поворот тела 5 фрезы 5, 6 так, чтобы головка фрезы 5, 6 могла быть подвижна по всей зоне рабочего отверстия 2.

Таким образом, полое пространство трубного корпуса 1 с обеих сторон трубного корпуса герметизировано, так что образует камеру 7 нагнетания, в которую через присоединительный элемент 8 может подаваться рабочая среда. В простейшем случае посредством шприца или трубки в камеру нагнетания может закачиваться раствор NaCl. Подача может осуществляться также и с помощью электронасоса, причем преобладающее давление, к примеру от 0,5 до 2 бар, может быть замерено и отображено на приборе.

С помощью фрезы 5, 6, посредством вращательного движения фрезерной головки 6, оставшаяся костная пластина медленно удаляется, причем подача фрезы 5, 6 регулируется посредством установочной гайки 18, благодаря чему можно добиться и очень медленной подачи, к примеру, 1 мм/мин. Рабочая среда в камере 7 нагнетания служит при этом одновременно и для отведения возникающей в процессе фрезерования тепловой энергии, а также воздействует на уплотнительный элемент 4 для вращающегося тела 5 фрезы как смазочное средство. Небольшое количество рабочей среды, которое может появиться на вращающемся теле 5, несмотря на наличие уплотнительного элемента 4, не создает проблем для функционирования устройства, так как давление рабочей среды в камере 7 нагнетания может поддерживаться через присоединительный элемент 8. Хорошие герметизирующие свойства уплотнительного элемента 4 являются, тем не менее, предпочтительными, так как падение давления в момент проникновения в костную пластину при герметичной камере 7 нагнетания распознается лучше.

Как только фрезерная головка 6 просверлила костную пластину, находящаяся под давлением рабочая среда проходит через образованное отверстие и слегка, в форме пузыря, приподнимает расположенную за костной пластиной слизистую оболочку 26 гайморовой полости. Это соответствует положению, представленному на фиг.4. Слизистая оболочка 26 гайморовой полости, которая должна быть сохранена, автоматически выдавливается, таким образом, из опасной зоны, которую представляет собой быстро вращающаяся фрезерная головка 6.

После прохождения фрезой костной пластины, с помощью фрезы 6 может быть еще немного обработан край отверстия, так как слизистая оболочка 26 гайморовой полости и далее остается в приподнятом вздутом состоянии. Слизистая оболочка 26 гайморовой полости может быть и далее отделена с помощью рабочей среды посредством осторожного нагнетания рабочей среды в камеру нагнетания и, вследствие этого, в полое пространство под слизистой оболочкой 26 гайморовой полости. Затем инструмент в соответствии с изобретением снова вывинчивается из отверстия. В случае необходимости слизистая оболочка 26 гайморовой полости может быть и далее отделена и приподнята с использованием любого способа, прежде чем будет введен материал заменителя костной ткани, и имплантат будет ввинчен в отверстие.

Изобретение основывается, таким образом, на тезисе в том, что во время первичного вскрытия через костную ткань гайморовой полости в направлении слизистой оболочки гайморовой полости глухое отверстие постоянно находится под гидростатическим давлением, которое способствует тому, что слизистая оболочка гайморовой полости при малейшей первой пробивке костной ткани слегка поднимается и отклоняется или «отходит» от фрезы. Как будет описано далее, первое вскрытие через костную ткань может быть осуществлено при этом не только с помощью фрезы, но и, к примеру, посредством других хирургических инструментов, таких как сверло, ультразвуковой пьезоинструмент или CO2-лазер.

Фиг.5 демонстрирует острие следующего варианта осуществления предложенного на рассмотрение изобретения. Вместо механического удаления костного материала челюстная кость 24 обрабатывается посредством лазера-остеотома 70. Представленная на фиг.5 часть лазера может быть, к примеру, концом световода, через который лазерный луч вводится в инструмент. Световод выполнен настолько тонким, что может быть вставлен в камеру 7 нагнетания трубного корпуса 1. Герметизация осуществляется аналогично другим описанным вариантам осуществления.

Благодаря конической форме острия световода лазерный луч 28 может быть целенаправленно отклонен к кромке рабочего отверстия 2 посредством прикладывания световода к внутренней стенке трубного корпуса 1. За счет вращательных движений лазера-остеотома 70 траектория движения точки 29, в которой лазерный луч 28 попадает на костную ткань, фрезерует кольцеобразный паз 30 в костной ткани.

Посредством сфокусированного лазера может быть точно определено удаление рабочей точки лазерного луча от острия лазера-остеотома 70. Процесс фрезерования может быть точно отрегулирован либо посредством регулировки фокусировки, либо посредством медленного смещения лазера-остеотома 70. Ввиду точно определенной рабочей глубины лазера, возможно расширять кольцевой паз 30 до слизистой оболочки 26 гайморовой полости без ее повреждения.

Как только расстояние z между слизистой оболочкой 26 гайморовой полости и концом кольцевого паза 30 превысит определенную толщину, челюстная кость 24 под действием внутреннего давления p в камере 7 нагнетания, которое выше давления в гайморовой полости 25, разла