Адаптивное устройство разделения неортогональных цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоприемным устройствам, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи и в системах множественного доступа, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Техническим результатом является повышение частотно-энергетической эффективности функционирования устройства путем обеспечения возможности разделения на фоне аддитивного белого гауссовского шума M неортогональных цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции, где M - число разделяемых в системе связи сигналов. Адаптивное устройство разделения неортогональных цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции содержит M трактов обработки сигналов, при этом каждый тракт состоит из перемножителя, блока формирования опорных колебаний, фильтра нижних частот, вычислителя, ограничителя и решающего блока, тракты обработки сигналов от первого до (М-1) дополнительно содержат блок из L перемножителей (L=М-k, где k - номер тракта) и L фильтров нижних частот. 3 ил.

Реферат

Изобретение относится к радиотехнике, в частности, к радиоприемным устройствам, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи и системах множественного доступа, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения.

Известно адаптивное устройство разделения сигналов двоичной фазовой манипуляции (патент РФ на изобретение №2212767, М.кл. H04L 27/22, опубл. 20.09.03), содержащее блок формирования опорного колебания, три перемножителя, два фильтра нижних частот, три ограничителя, блок формирования компенсационных структур, три сумматора, три блока принятия решения. Причем информационный вход блока формирования опорного колебания соединен с первым входом первого перемножителя и является входом устройства. Выход блока формирования опорного колебания подключен ко второму входу первого перемножителя и обоим входам второго перемножителя. Выход первого перемножителя подключен к входу первого фильтра нижних частот. Выход второго перемножителя подключен к входу второго фильтра нижних частот. Выход первого фильтра нижних частот подключен к входу третьего ограничителя и первым входам первого, второго и третьего сумматоров. Выход второго фильтра нижних частот подключен к формирующему входу блока формирования компенсационных структур. Выход третьего ограничителя подключен к управляющему входу блока формирования компенсационных структур, третьему управляющему входу блока формирования опорного колебания и входу первого блока принятия решения. Первый, второй и третий выходы блока формирования компенсационных структур подключены ко вторым входам соответственно первого, второго и третьего сумматоров. Выходы первого, второго и третьего сумматоров подключены к входам третьего перемножителя. Кроме того, выход второго сумматора подключен к входу второго блока принятия решения и входу второго ограничителя. Выход третьего перемножителя подключен к входу третьего блока принятия решения и входу первого ограничителя. Выход второго ограничителя подключен ко второму управляющему входу блока формирования опорного колебания. Выход первого ограничителя подключен к первому управляющему входу блока формирования опорного колебания. Выходы первого, второго и третьего блоков принятия решения являются соответственно первым, вторым и третьим выходами устройства.

Известный аналог обладает относительно низкой частотно-энергетической эффективностью функционирования за счет возможности разделения только трех линейно-зависимых сигналов двоичной фазовой манипуляции.

Наиболее близким аналогом по технической сущности и выполняемым функциям (прототипом) к заявляемому является адаптивное устройство разделения сигналов двоичной фазовой манипуляции (см. патент РФ на изобретение №2139635, М.кл. H04L 27/22, опубл. 10.10.1999), содержащее первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой перемножители, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой фильтры нижних частот, первый, второй и третий блоки формирования опорного колебания, первый, второй и третий вычитающие блоки, первый второй и третий ограничители, первый, второй и третий решающие блоки, причем первые входы первого, второго, третьего перемножителей и входы первого, второго, третьего блоков формирования опорного колебания соединены и являются входом адаптивного устройства, выход первого перемножителя подключен к входу первого фильтра нижних частот, выход второго перемножителя подключен к входу второго фильтра нижних частот, выход третьего перемножителя подключен к входу третьего фильтра нижних частот, выход первого блока формирования опорного колебания соединен со вторым входом первого перемножителя, первым входом четвертого перемножителя, вторым входом шестого перемножителя, вторым и третьим входами соответственно второго и третьего блоков формирования опорного колебания, выход второго блока формирования опорного колебания соединен со вторыми входами второго и четвертого перемножителей, первым входом пятого перемножителя, вторым и третьим входам соответственно первого и третьего блоков формирования опорного колебания, выход третьего блока формирования опорного колебания соединен со вторыми входами третьего и пятого перемножителей, первым входом шестого перемножителя, третьим входом первого и второго блоков формирования опорного колебания, выходы первого, второго и третьего фильтров нижних частот соединены с первыми входами первого, второго и третьего вычитающих блоков соответственно, выход первого фильтра нижних частот соединен с первыми входами второго и третьего вычислителей, выход второго фильтра нижних частот соединен с третьим входом первого вычислителя и четвертым входом третьего вычислителя, выход третьего фильтра нижних частот соединен с пятыми входами первого и второго вычислителей, выходы четвертого, пятого и шестого перемножителей соединены с входами четвертого, пятого и шестого фильтров нижних частот соответственно, выход четвертого фильтра нижних частот соединен со вторым входом первого вычислителя, третьим входом второго вычислителя и третьим входом третьего вычислителя, выход пятого фильтра нижних частот соединен с третьим входом первого вычислителя, вторым входом второго вычислителя и пятым входом третьего вычислителя, выход шестого фильтра нижних частот соединен с четвертым входом первого вычислителя, четвертым входом второго вычислителя и вторым входом третьего вычислителя, выходы первого, второго и третьего вычислителей соединены со вторыми входами первого, второго и третьего вычитающих блоков соответственно, выходы первого, второго и третьего вычитающих блоков соединены с входами первого, второго и третьего решающего блока, а также с входами первого, второго и третьего ограничителя соответственно, выход первого ограничителя соединен с четвертым входом первого блока формирования опорного колебания и шестыми входами второго и третьего блоков формирования опорного колебания, выход второго ограничителя соединен с пятым входом первого блока формирования опорного колебания, четвертым входом второго блока формирования опорного колебания и шестым входом третьего блока формирования опорного колебания, выход третьего ограничителя соединен с шестым входом первого блока формирования опорного колебания, шестым входом второго блока формирования опорного колебания и четвертым входом третьего блока формирования опорного колебания, выходы первого, второго и третьего решающих блоков являются первым, вторым и третьим выходами адаптивного устройства.

Однако устройство-прототип, так же, как и аналог, реализующий частный случай разделения линейно-зависимых сигналов, обладает относительно низкой частотно-энергетической эффективностью функционирования, поскольку обеспечивает разделение только трех неортогональных сигналов двоичной фазовой манипуляции.

Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение частотно-энергетической эффективности функционирования устройства путем обеспечения возможности разделения на фоне аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) M неортогональных цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции, где M - число разделяемых в системе связи сигналов.

Указанный результат достигается тем, что в адаптивном устройстве разделения неортогональпых цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции, содержащем три тракта обработки сигналов, при этом каждый тракт обработки сигналов состоит из блока формирования опорного колебания, двух перемножителей, двух фильтров нижних частот, вычислителя, ограничителя и решающего блока, причем первые входы блока формирования опорного колебания и первого перемпожителя каждого тракта соединены и являются входом адаптивного устройства, выход первого перемножителя подключен к входу первого фильтра нижних частот, выход второго перемножителя подключен к входу второго фильтра нижних частот, выход блока формирования опорного колебания соединен с входами блоков опорных колебаний всех трактов обработки сигналов, со вторым входом первого перемножителя и первым входом второго перемножителя данного тракта, выход второго фильтра нижних частот каждого тракта соединен с соответствующим входом вычислителей первого, второго и третьего трактов, выход ограничителя соединен с соответствующим входом каждого из блоков формирования опорного колебания всех трактов, выход решающего блока является выходом тракта обработки сигналов и одним из выходов адаптивного устройства, отличающемся тем, что дополнительно введены (M-3) трактов обработки сигналов, где M равно количеству разделяемых сигналов в системе связи, которая использует адаптивное устройство, при этом каждый из введенных трактов обработки сигналов содержит последовательно соединенные первый перемножитель и первый фильтр нижних частот, выходом подключенный к соответствующему входу вычислителя каждого из M трактов, а выход вычислителя каждого тракта соединен с входами решающего блока и ограничителя этого тракта, выход ограничителя каждого из введенных трактов подключен к соответствующему входу блоков формирования опорного колебания всех трактов, причем в каждом из введенных трактов выход блока формирования опорного колебания соединен со вторым входом первого перемножителя и соответствующим входом блоков формирования опорного колебания других трактов, в каждом тракте обработки сигналов с 1-го по 3-й дополнительно введены N перемножителей и N фильтров нижних частот, где N=М-k-1, а k - номер тракта, а в каждом из введенных трактов с 4-го по (M-1)-й дополнительно введены L перемножителей и L фильтров нижних частот, где L=N+1, при этом введенные перемножители и фильтры нижних частот в трактах обработки сигналов с первого по третий образуют вместе со вторым перемножителем и вторым фильтром нижних частот соответственно блок из L перемножителей и блок из L фильтров нижних частот, а в трактах с четвертого по (M-2)-й блоки перемножителей и фильтров нижних частот соответственно образованы вновь введенными перемножителями и фильтрами нижних частот соответствующего тракта, при этом в каждом k-ом тракте обработки сигналов с 1-го по (M-1)-й первые входы введенных перемножителей объединены и связаны с выходом блока формирования опорного колебания и вторым входом первого перемножителя данного k-го тракта, вторые входы введенных перемножителей связаны с соответствующими выходами блоков формирования опорного колебания всех последующих трактов обработки сигналов с (k+1)-го по M-й, а выходы введенных перемножитслей подключены к входам соответствующих из N введенных фильтров нижних частот соответствующего тракта обработки сигналов, выходы которых подключены к соответствующим входам вычислителей всех трактов обработки сигналов, при этом в каждом тракте обработки сигналов вычислитель выполнен с возможностью оптимального по критерию минимума вероятности ошибки на бит выделения сигнала из аддитивной смеси М разделяемых неортогональных цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции на фоне аддитивного белого гауссовского шума.

Перечисленная новая совокупность существенных признаков обеспечивает возможность разделения с требуемым качеством M неортогональных цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции, поскольку предложено выполнение вычислителя, базирующееся на методе динамического программирования и обеспечивающего в каждом тракте оптимальное по критерию минимума вероятности ошибки на бит выделение сигнала из смеси M взаимно мешающих сигналов, вследствие полного учета и компенсации помех неортогональности от всех мешающих сигналов. Это существенно снижает вычислительную сложность решаемой задачи разделения M неортогональных сигналов, и позволяет осуществить выбор оптимального количества перемножителей и фильтров нижних частот, а также взаимосвязей между блоками устройства, необходимых для функционирования вычислителя, что в целом позволяет повысить частотно-энергетическую эффективность функционирования устройства.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, обеспечивающего разделение любого числа неортогональных сигналов двоичной фазовой манипуляции, отсутствуют, что указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности "новизна".

Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, обеспечивающего разделение любого числа неортогональных сигналов двоичной фазовой манипуляции за счет введения новых блоков с новыми взаимосвязями и реализации неизвестного ранее алгоритма работы вычислителя, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

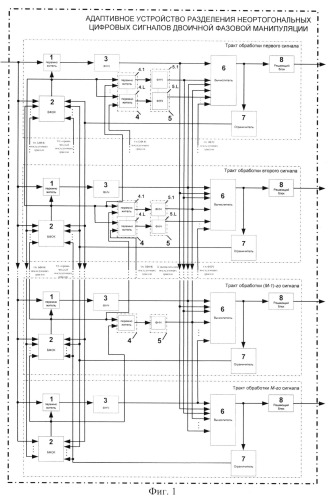

Заявляемое устройство поясняется чертежами, где на фиг.1 показана функциональная схема предлагаемого устройства, на фиг.2 показана блок-схема алгоритма работы вычислителя, на фиг.3 показана диаграмма поиска максимума функционала.

Заявленное адаптивное устройство разделения неортогональных цифровых сигналов двоичной фазовой манипуляции, показанное на фиг.1, содержит М трактов обработки сигналов, при этом каждый от первого до (M-2) тракт состоит из перемножителя 1, блока 2 формирования опорных колебаний, фильтра нижних частот 3, блока из L перемножителей 4 (L=М-k, где k - номер тракта обработки сигналов), L фильтров 5 нижних частот, вычислителя 6, ограничителя 7 и решающего блока 8, при этом первые входы блока 2 формирования опорного колебания и первого перемножителя 1 (первого и всех последующих трактов) соединены и являются входом адаптивного устройства, выход первого перемножителя 1 подключен к входу первого фильтра 3 нижних частот, выходы перемножителей блока 4 подключены к входам соответствующих фильтров нижних частот блока 5, выход блока формирования опорных колебаний 2 соединен с входами блоков 2 формирования опорных колебаний всех остальных трактов обработки сигналов, со вторым входом первого перемножителя 1 всех трактов обработки сигналов и с первыми входами всех L перемножителей блока 4, выход первого фильтра нижних частот 3 соединен с соответствующим входом вычислителя 6, выходы L фильтров нижних частот блока 5 соединены с остальными соответствующими L входами вычислителя 6 данного тракта и с соответствующими входами вычислителей всех остальных трактов обработки сигналов, выход вычислителя 6 соединен с входом решающего блока 8 и входом ограничителя 7, выход которого соединен с соответствующим входом блока 2 формирования опорного колебания данного тракта, а также с соответствующими входами блоков формирования опорного колебания всех остальных трактов обработки сигналов, выход решающего блока 8 является выходом соответствующего тракта обработки сигналов и одним из М выходов предлагаемого устройства.

В (M-1) тракте обработки сигналов имеются последовательно соединенные первый перемножитель 1 и первый фильтр 3 нижних частот, а также только один второй перемножитель 4, последовательно соединенный со вторым фильтром 5 нижних частот, выходом соединенным с соответствующим входом вычислителей 6 всех M трактов обработки сигналов. В M тракте имеются только последовательно соединенные первый перемножитель 1 и первый фильтр 3 нижних частот, выходом соединенный с соответствующими входами вычислителей 6 всех трактов обработки сигналов, причем входы первого перемножителя 1 и M трактов обработки сигналов соединены с входом блока 2 формирования опорного колебания всех трактов, являющимся входом адаптивного устройства. Выход блока 2 формирования опорного колебания (M-1) тракта соединен со вторым входом первого перемножителя 1 этого тракта, первым входом второго перемножителя 4 этого тракта и соответствующим входом блока 4 перемножителей от 1 до (M-2) трактов. Выход блока 2 формирования опорного колебания M тракта соединен со вторым входом первого перемножителя 1 этого тракта, вторым входом перемножителя 4 (M-1) тракта, соответствующим входом блока перемножителей 4 остальных трактов и с соответствующим входом блоков 2 формирования опорного колебания всех остальных трактов обработки сигналов. При этом вычислители 6 (M-1) и M трактов выходами соединены с входами ограничителя 7 и решающего блока 8 соответственно (M-1) и M трактов, а выходы ограничителей 7 этих трактов подключены к соответствующим входам блоков 2 формирования опорного колебания всех трактов обработки сигналов.

Заявляемое устройство работает следующим образом.

На вход устройства поступает аддитивная смесь M в общем случае неортогональных сигналов одного периода и аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ). Сигналы, информационно манипулированные двоичной фазовой манипуляцией (ФМ-2), могут иметь дополнительную манипуляцию псевдослучайной последовательностью (например, последовательностями Баркера, Голда, Кассами, Уолша или m-последовательностями) для увеличения помехозащитных свойств.

Устройство условно можно разбить на М трактов обработки сигналов, каждый из которых предназначен для выделения определенного сигнала из поступающей смеси.

Каждый тракт состоит из блока 2 формирования опорного колебания (БФОК), коррелятора, состоящего из перемножителя 1 и фильтра 3 нижних частот (ФНЧ), а тракты от первого до (M-1) имеют L корреляторов, каждый из которых состоит из соответствующего перемпожителя 4.l ( l = 1, L ¯ ) из состава блока 4 перемножителей и соответствующего фильтра 5.k нижних частот из состава блока 5 фильтров нижних частот, вычислителя 6, ограничителя 7 и решающего блока 8.

Устройство обеспечивает оптимальное разделение M неортогональных сигналов но критерию минимальной средней вероятности ошибки в каждом из выделяемых сигналов за счет компенсации помех неортогональности и принятия решения в зависимости от полярности напряжения на входе решающего блока в каждом из трактов обработки сигналов.

Это происходит следующим образом. В каждом тракте обработки сигналов после корреляции поступающей на вход устройства смеси и опорного колебания с выхода БФОК 2 в корреляторе, состоящем из перемножителя 1 и ФНЧ 3, на выходе ФНЧ 3 будут присутствовать помехи неортогональности, компенсация которых производится в вычислителе 6, на выходе которого формируются отсчеты напряжения, соответствующие отношению правдоподобия для состояний 0 и 1 информационного символа сигнала в условиях действия помех неортогональности.

Принцип работы предлагаемого устройства заключается в следующем. Поступающая на вход устройства смесь M сигналов и шума имеет вид

y ( t ) = s ( r ( k ) , t ) + n ( t ) = ∑ i = 1 M s i ( r i ( k ) , t ) + n ( t ) ( 1 )

где r i ( k ) = 0,1 ¯ - состояние информационного символа i-го ЦС на k-ом временном интервале [tk-1, tk]; r = 0, m Г − 1 ¯ - символы группового ЦС, однозначно определяемые через r i ( k ) : r = ( r 1 , r 2 , … , r M ) ; mГ=2M - основание кода группового ЦС.

Решающее правило, максимизирующее апостериорную вероятность состояния информационного символа i-го ЦС при ФМ-2 (состояния символов ri полагаются равновероятными и ∑ i = 1 M h i 2 ( r i ) = c o n s t ), имеет вид

r i * = arg max r i { ∑ r 1 = 0 1 ∑ r i − 1 = 0 1 ∑ r i + 1 = 0 1 … ∑ r M = 0 1 [ exp ( ∑ i = 1 M b i ( r i ) = 2 ∑ i = 1 M − 1 ∑ j = i + 1 M R i j ( r i , r j ) ) ] } , ( 2 )

где

b i ( r i ) = ( − 1 ) r i ⋅ b i ; b i = 2 N 0 ∫ 0 T y ( t ) ⋅ S i ( r i = 0, t ) d t , ( 4 )

R i j ( r i , r j ) = ( − 1 ) r i + r j ⋅ R i j ; R i j = 1 N 0 ∫ 0 T S i ( r i = 0, t ) ⋅ S i ( r i = 0, t ) d t , ( 5 )

Величина bi(ri) - это отсчет на выходе коррелятора i-го сигнала. Величина Rij(ri, rj) представляет собой нормированное скалярное произведение i-го и j-го сигналов.

Вводя обозначение B q ( r ' ) = ∑ i = 1 M b i ( r i ) − 2 ∑ i = 1 N − 1 ∑ j = i + 1 M R i j ( r i , r j ) , выражение (2), применительно к случаю разделения сигналов двоичной фазовой манипуляции преобразуется к виду

r i * = r e c t { ln [ ∑ q = 1 2 M − 1 exp B q [ r ( r i = 0 ) ] ] − ln [ ∑ q = 1 2 M − 1 exp B q [ r ( r i = 1 ) ] ] } ( 6 )

где решающая функция rect(·) определяется как

r e c t ( x ) = { 0, x ≥ 0, 1, x < 0. ( 7 )

Оптимальное разделение смеси (1) принимаемых неортогональных сигналов на фоне АБГШ производится в соответствии с решающим правилом (6)-(7), где логарифм от суммы экспонент в (6) справедливо представить как

ln { ∑ q = 1 2 M − 1 exp B q [ r ' ( r i ' ) ] } ≈ max r ' ( r i ' ) B q [ r ' ( r i = r i ' ) ] . ( 8 )

После математических преобразований в общем случае выделения k-го сигнала выражение (8) можно представить как

B [ r ' ( r k = r k ' ) ] = b k ( r k ' ) + ∑ i = k + 1 M + k − 1 [ b i ( r i ) − 2 ∑ j = k i − 1 R j * , i * ( r j * , r i * ) ] , ( 9 )

где

i * = i * ( i ) = { i , i ≤ M , mod M ( i ) i > M . j * = j * ( j ) = { j , j ≤ M , mod M ( j ) j > M . ( 10 )

Вид выражений (8), (9) и (10) показывает, что функционал B [ r ' ( r k = r k ' ) ] есть не что иное, как критерий качества в задачах динамического программирования [Коршунов Ю.М., Математические основы кибернетики. - М.: Энергоатомиздат, 1987, 495 с.]. Этот функционал необходимо максимизировать по управлению r ' = ( r 1 , r 2 , … , r k = r k ' , … , r M ) , чем и достигается поиск оптимального решения.

Критерием качества (или функцией потерь) на каждом шаге является величина

Q ( s i r i ) = b i ( r i ) − 2 ∑ j = 1 i − 1 R j i ( r j , r i ) . ( 11 )

В результате уравнение Беллмана может быть записано в виде рекуррентного соотношения классического вида

f M − i ( s i ) = max r i [ Q ( s i , r i ) + f M − ( i + 1 ) ( s i + 1 ) ] , ( 12 )

где fM-i(si) - значение критерия качества управления (суммарные потери) на оптимальной траектории от i-го шага до последнего M-го, то есть за (M-i) шагов до конца процесса, а поиск максимума функционала поясняется решетчатой диаграммой, представленной на фиг.3.

Решение задачи динамического программирования осуществляется пошагово, количество шагов напрямую зависит от количества разделяемых неортогональных цифровых сигналов.

Для любого k-го шага рекуррентные соотношения для вычисления метрик путей, входящих в s k ( 0 ) и s k ( 1 ) имеют вид

f k ( s k ( 0 ) ) = max r k − 1 [ Q r k − 1